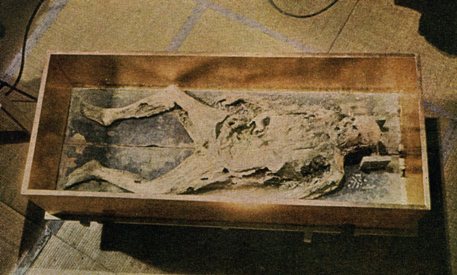

中尊寺秀衡などの棺

藤原四代の遺体調査が昭和25年3月に行われています。その結果は、朝日新聞社から『中尊寺と藤原四代』(「中尊寺学術調査報告」)としてまとめられ、第一級の資料として高く評価されています。その中の長谷部言人博士の「遺体に関する諸問題」と題して次の3点が提示されています。

1,四氏遺体のミイラは特に人工の加えられた結果ではない。(異論がある)

2,忠衡の首と称せられるは泰衡のである。

3,清衡はじめ藤原四代の当主にはアイノらしい面影がない。

この報告の中に森嘉兵衛岩手大学教授が「中尊寺遺の文献的考証」があります。その中に、近世になってから少なくとも3回は内見されておりとあり、文献として、甲子夜話・南留別志・平泉雑記・光堂物語・清悦物語・平泉旧蹟志・仙台金石志・奥羽観蹟聞老志・平泉志などをあげておられます。このなかに伊達五代吉村(獅山公)の「獅山公治家記録」の元文3年の項がないので見ておられないのかも知れません。実はこれから紹介する「源貞氏耳袋」(第13巻)と内容が全くと言っていいほど同じなのです。

二十一

一 平泉中尊寺秀衡等棺等之義御届之

元文三年六月十五日河野仙寿院老より御使桜井松立を以、一昨十三日御登 城之所 御前ニて此御書付御噂御国元ニてもケ様成義御座候哉、兼て御心安御屋敷え御出入被成候ニ付、承合候様被 仰付候別紙御書付小堀土佐守殿御小性被相渡候御国元え御便之節承合為申登候様ニ被仰聞候、御城より御請取被遣候御書付写

一或覚書六七十年前、奥州光堂之仏之目ニ入たる金を人之盗之事あり、詮義するとて秀衡か棺をあはきたり、棺五重計、外之棺ハ塗たる内之棺一重ハ桐之白木也、秀衡か死骸生るか如し、年之程五十余り、たけハ中人より少也、低き也、髪ハ三寸計生たり、稗からの様成物ニて棺を洗たり、五百年成ニ形之不損ハ此者之徳にや、側に泉三郎棺是ハしたゝか成ル晒頭壱ツありけるとそ、秀衡か棺の内より枕壱ツ、太刀一振出し置とあり、如斯ニ在之候、只今迄風説も不承事ニ御座候、若し是等ニ似寄たる事も在之候哉、左候ハヽ其様子承度事ニ候、件之所ハ仙台之内ニハ無御座候哉

右之通申来候ニ付、仙岳院え申遣し中尊寺より書上候ニ付、左之通為申登候

一或覚書ニ在之候奥州光堂之事、秀衡か死かい又ハ泉三郎か棺之事等委細被成 御尋候御書付之趣承知仕光堂仙台領中ニ御座候間、品々御書付ニ向ひ左之通申上候

一光堂ハ奥州磐井郡平泉と申所ニて、秀衡旧領ニ御座候、清衡・基衡・秀衡三代之死骸入候棺を納、堂を建、惣銀金箔ニて濃ミ申候、往昔より光堂と申来候、右堂之内棺を納置申候本尊阿弥陀其外諸仏共、十壱躰之内、本尊阿弥陀一躰百年余已前ニ被盗取ノ由ニ御座候所、木仏木眼ニて目ニ入たる金を被盗候との義ハ不承伝之由ニ御座候、其所之寺号ハ中尊寺と申候得共、中尊寺ハ一山之処ニて光堂之別当ハ金色院と申候

一秀衡棺をあはき死骸一覧之事、先年三代之死骸一山之老僧共之内見申候処、損シも無之由申伝候、元禄年中光堂之修復之節、三人之棺仮屋ニ移置候、其時分も別当金色院一覧仕候処、秀衡之棺釘朽候故か四方へ放開き申候、板之厚サ壱寸程ニて内外共ニ漆ニて塗、上ハ金箔ニて濃ミ申候、棺一重ニて御座候、死骸不損、皮肉骨ハ乾付、色薄黒く髪ハ白く壱寸程も生候様ニ見得丈ハ中人と見得申候、年齢ハ見分不申候、棺中稗からの様成る物ニて詰候義ハ相ミへ不申、清衡・基衡棺ハ破不申故ニ棺中見不申候、右二ツ之棺ハ木地を金箔ニて濃ミ申候由ニ御座候

一泉三郎棺ハ無御座候、秀衡之棺之側ニ泉三郎首桶わた絹一端程ニて首を巻包置候故、晒頭ニ御座候哉、包之内を住僧見届不申由ニ御座候

一右三代之棺より出候太刀之由ニて三振光堂ニ納置申候、枕在之義ハ不承伝由ニ御座候

右之通中尊寺住僧古人共承届国元より為申登候,已上

元文三年八月十日 遠藤文七郎

奥州平泉光堂并清衡・基衡・(秀衡、治家記録にあり)之死骸之義等先頃就 御尋其節品々申上候所、右棺ニ書付も在之哉、棺寸法并納置候義、其外棺より出候三振之太刀拵共、模様等も尚更可申上由、委細承知仕候、御書付ニ向左ニ書申上候

一清衡棺長サ五尺五寸程、横弐尺壱寸程、高サ壱尺五寸程、木地え金箔ニて濃ミ申候

一基衡棺長サ五尺八寸程、横弐尺弐寸程、高サ壱尺五寸程、木地え金箔ニて濃ミ申候

一秀衡棺長五尺五寸程、横弐尺壱寸程、高サ一尺五寸程、黒(治家記録に「塗}がある)ニ御座候

右三ツ之棺共ニ書付等ハ無御座候所、中尊寺一山之縁起の内、光堂ハ天仁二年清衡建立、以後大治元年七月十七日清衡卒去則遺骸左旦之下ニ納候、文治三年十二月廿八日、秀衡卒去遺骸右旦之下ニ納候と在之候

一右三ツ之棺土中えハ埋不申候、光堂之内、縁之上ニ仏旦を構ひ本尊を安置し、旦と縁との間ニ納め申候

一清衡太刀

一身柄心共ニ弐尺八寸在之候、殊之外さひ朽申て銘等も相ミへ不申候、桐箱え相入右透之より見候様致置候之義之所、透穴損し申ハ、太刀出入罷成候切先ニて六寸五分折返し入置申候

一柄前空目貫指表し方ニ五ツ入子切羽銀とハ弐枚ツヽ指裏之方ニ五ツ金、花菱本は真銀

一甲金え相附候花環壱ツ、表裏共銀金彩絵

一切羽二枚、銀無工波頭透しあり、金彩絵

一(はばき)銀草 一縁金無工

一目貫銀頭金、目釘座花座銀金彩絵

一□二ツ銀無工 金彩絵 一鞘口金無工

一柄木鞘共ニ朴木鞘朽損し候て形無御座候

右之外拵并鍔共ニ無御座候

一基衡太刀

一身柄心共二尺五寸程有之、余之外さひ朽申候て相ミへ不申候、尤身計在之鍔柄鞘其外之拵無御座候

一桐箱え相入蓋打附候ハ蓋ニ透き穴三ツ、右透より見申候様ニ仕置候付銘も見得兼、尤朽申て銘文字見得分可申躰ニ無御座候

一秀衡太刀

一身柄心共ニ壱尺九寸五分、平打、□掻在之、殊之外さひ朽ニて相ミへ不申、鍔柄鞘其外之拵共無御座候

一桐箱ニ入蓋打附透シ穴三ツ在之、右之透より見候様仕置候付、銘も見得兼尤朽候ニ付、名之文字見得分可申躰ニ無御座候

右之通中尊寺住僧古人共承届従国元申来候、已上

元文三年十月十日 遠藤文七郎

高倉淳のホームページ