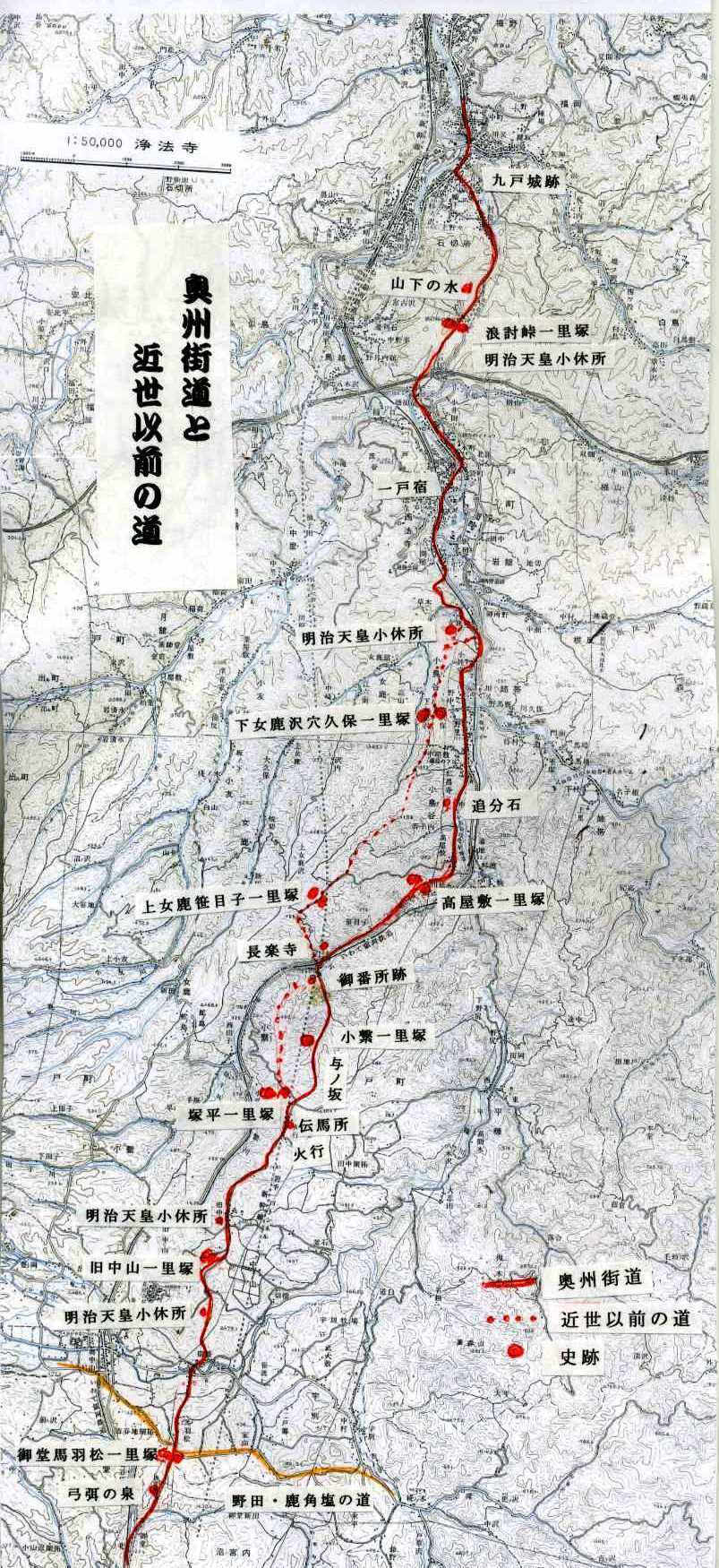

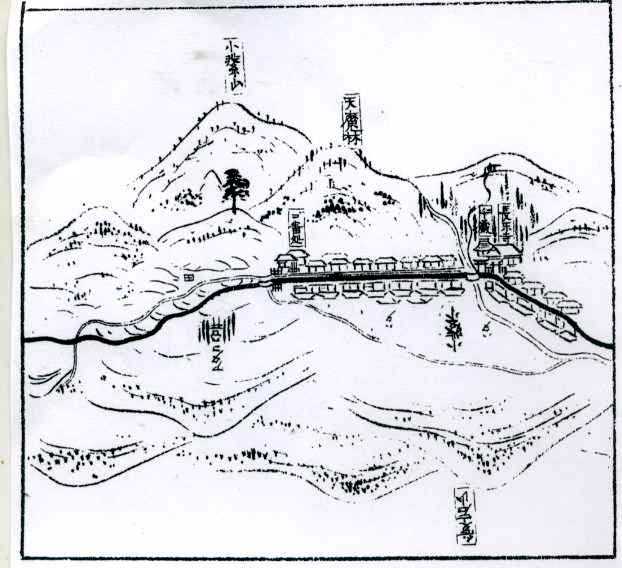

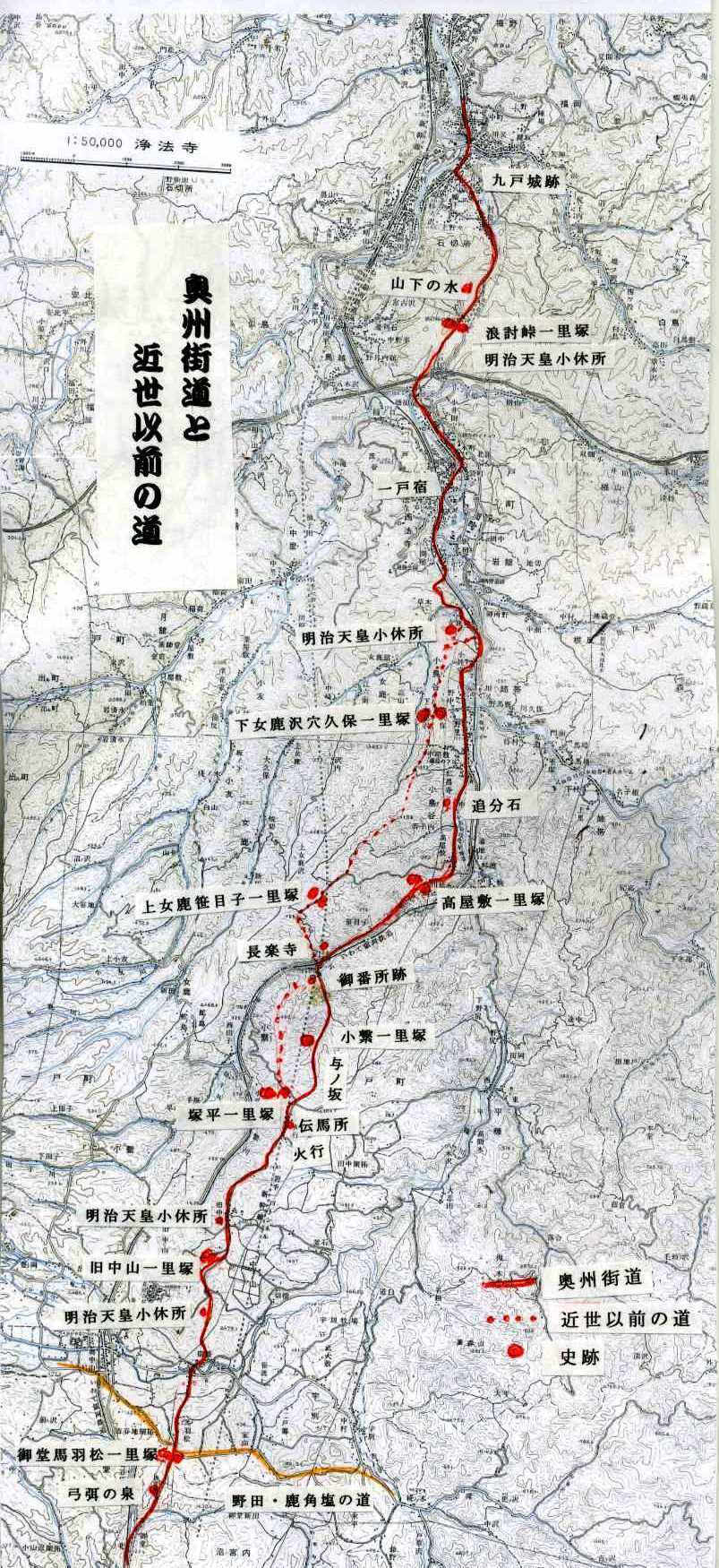

岩手県の一戸町に残る奥州街道

戦後、陸軍士官学校に在学中であった私は、先輩たちと岩手県二戸郡奥中山(一戸町)の開拓地に入植しました。開拓7年の前半は、若者たちと「女房と褌を共有しない」という共同体を組織し、酪農を夢見ましたが失敗、後半は奥中山中学校の代用教員として、生徒たちと張りのある生活を過ごしました。

平成19年10月18・19日、一戸町に残る奥州街道探訪と、青春を過ごした奥中山を訪ねることにしました。幸い奥州街道探訪は、『中山周辺の村々 中山村史』を著した代用教員時代の同僚上山国雄氏のご協力を得られたことはなによりの贈り物で、さらに二人の教え子の同乗があり楽しい旅でした。以下、その時の模様と、疑問に思ったことを考察してみます。

《左 御堂弓弭の泉 右 西岳》

北上川の源流と馬羽松一里塚

岩手県岩手町と一戸町の境にある御堂観音に今日の踏査の成功を祈願しました。菅江真澄は「コヨリを作って水に浮かべ、沈めば功なり、浮けば成らないない」と書きとめています。

境内には「弓弭の泉」について源義家が弓弭をもって岩を穿つと泉が湧き出て北上川の源泉となったと説明板に書かれています。「北奥路程記」には杉の根とあり、「是則北上川の水源なり」とあります。国土交通省の見解も同じです。しかし西岳の麓で開拓をし、馬淵川の水を利用していた私は、北上川の源流は西岳と思っています。JR「奥中山高原駅」の名が示すように、西岳の麓の高原は馬淵川と北上川の分水嶺となっており、御堂から上流にさかのぼっていることは、国土地理院発行の地図を見れば自明です。

次は「御堂・馬羽松一里塚」に進みましょう。塚は対をなして残っており、西塚が岩手町御堂塚で東塚が一戸町分の馬羽松一里塚です。御堂塚は段違いになっていますが、上の面がもとの道の面でしょう。今来た道を振り返ると急な坂だったこと、明治天皇が今の道を馬車で通ったことなどが想像されます。馬羽松については、菅江真澄が「馬不食とむかしはいへり」と馬の飼料が腐ってていて、馬が食わなかったと記しています。すぐ先に舗装された道がありますので、迂回して南から見る塚も美しい姿を見せてくれます。この舗装道に沿う旧道は、三陸沿岸の野田の塩や鉄などを秋田の鹿角方面に運んだ塩の道ということです。

明治9年の明治天皇巡幸録に「沼宮内から御堂に入り、御堂観音堂から坂道を少し行って沼宮内通りと福岡通りの境、即ち郡境である馬羽松に達する。この手前に一里塚があったという。馬羽松から摺糠への下りの道は余り遠くない。摺糠から460㍍の軽井沢に登りしばらく高原の道を行って一里塚、やがて中山、なほも高原の道を進み火行」とあります。

《左 御堂一里塚 右 馬羽松一里塚》

中継ぎもかねた旧中山

北へ進むと寛政7年(1785)に9戸を数え、茶屋もあった摺糠です。ここに立っている方向表示に従って野道を進みます。1㎞ほど行くと左側に明治天皇小休所の記念碑が立っています。

旧中山一里塚は、西塚だけが残っており、東塚は昭和50年頃まで残っていたそうです。中山宿は目の前です。菅江真澄は「高屋敷・笹目子・小繋・火行、中山のうまやにいたる」とあり、真澄の目には「うまや」(宿駅)と映ったのでしょう。 そうして“錦着て帰るとや見ん旅人のわくる紅葉の中の松山”と詠んでいます。「中の松山」とは今通ってきた浪打峠の「末の松山」、火行の松林が頭にうかんだのかもしれません。

仙台の国分町から北の奥州街道を「奥道中」といっています。宿駅をおもしろく詠み込んだ「奥道中歌」に「枝柿の渋民なれば沼宮内、やとへのみやげはこれか一戸」とあり、沼宮内宿の次の宿は一戸で、その間、6里(24キロ)もあります。「北奥路程記」によると「中山 家十九軒 沼宮内より一戸まであまり手遠故、この村に中継することあり、農家ながら大きなる家あり、右に稲荷の祠あり、中山より18丁ほど行きて火行村 家6軒」とあります。大きな家とは孫助屋敷のことで、明治天皇の休息所にもなった間口19間、奥行8間の屋敷でしたが今はありません。この屋敷と瓜二つの屋敷が笹目トンネルを通り抜けたた所に、岩手県の指定文化財になっている「朴館家住宅」があります。旧中山一里塚や孫助屋敷という文化遺産を失ったことは痛恨の極みです。

中山をはなれ、しばらく行くと{火行伝馬所」説明板があります。伝馬所とは宿駅の問屋場のことで、馬につけた荷物の中継所です。

《左 中山一里塚 右 朴館屋敷》

古道と奥州街道

ここから美しい松並木を進みますと舗装された道と交わります。目の前に「ヨノ坂」という難所の旧道が見え、小繋まで続いています。途中に「小繋一里塚」が一基残っています。

《左 ヨノ坂 右 小繋一里塚》

ヨノ坂を下らずに左に折れると間もなく「塚平一里塚」が対をなしてあります。ここから近世以前の道(古道と呼ぶことにします)が尾根伝いに小繋まで続いているとのことです。

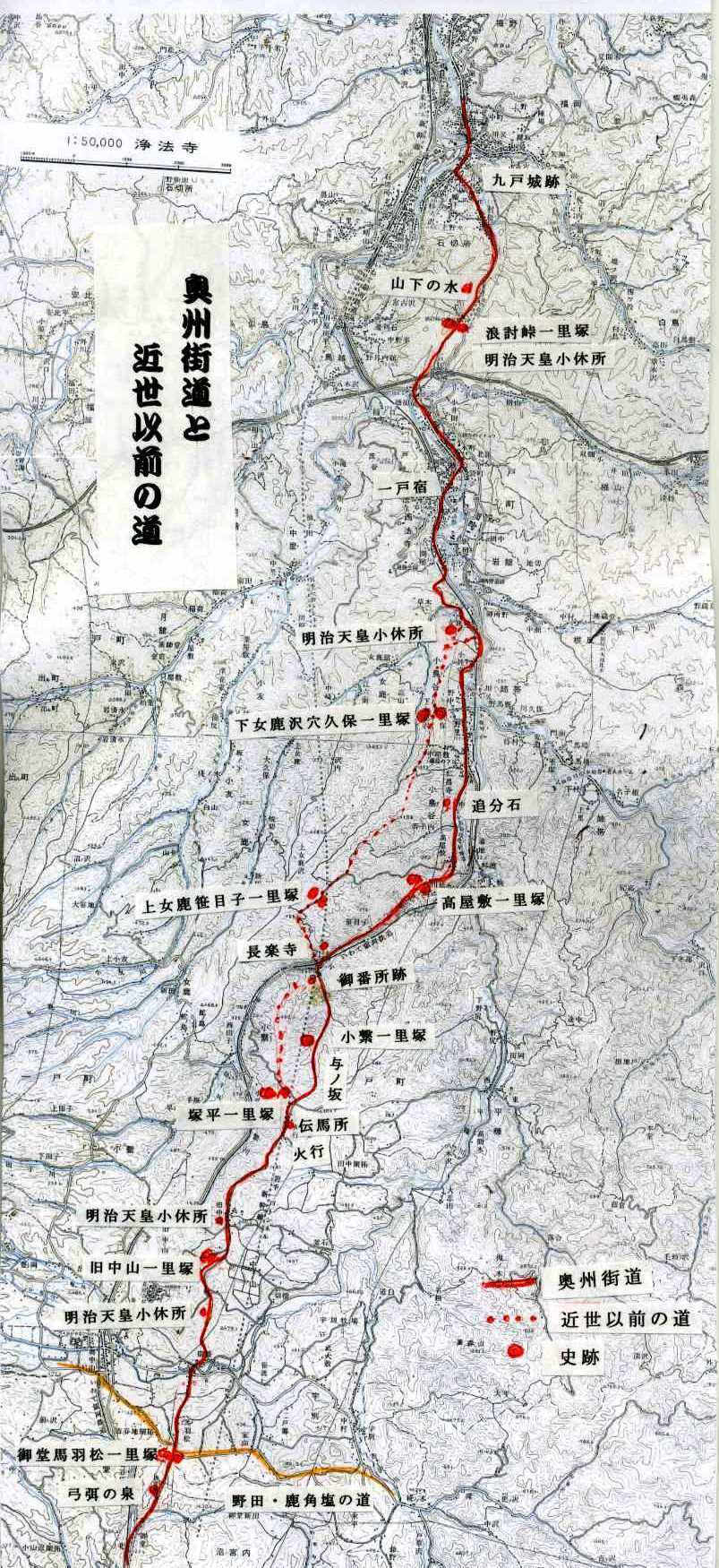

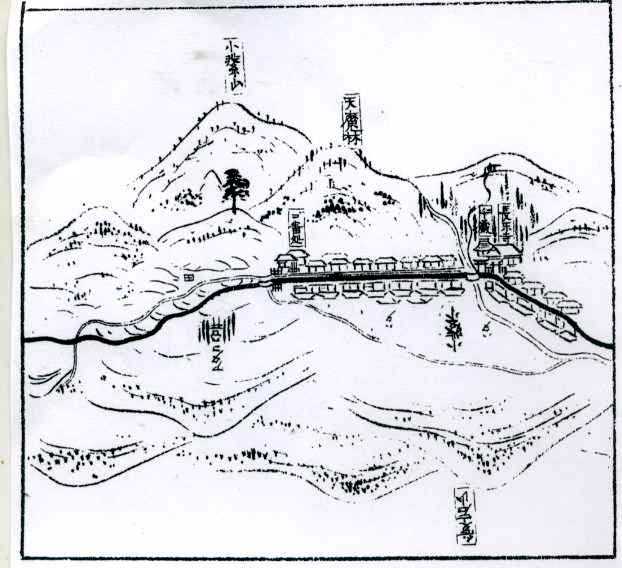

《左 塚平一里塚 右 「北奥路程記」の小繋》

クルマは舗装された道を迂回して小繋番所跡へ向かいます。番所跡でクルマを下りると正面にヨノ坂を下りて、小繋一里塚の前を通ってきた道が見えます。また番所跡の細道が塚平からの古道で、少し昇ると「つづら坂」といい、天魔松が遠望されます。「北奥路程記」に描かれている松でしょうか。背景の山に天魔林とあります。

番所跡から長楽寺までは、奥州街道と古道が重なりますが、古道は長楽寺の脇を通って、JR東北本線をこえ急坂を登ると古道の「上女鹿沢笹目子一里塚」に結びつきます。この道を巡見道といっています。巡見道とは、将軍の代替わりに諸国を巡回して、民情を視察し、その結果を新将軍に報告することを目的とした巡見使の道ということです。上女鹿沢笹目子一里塚から山の尾根を通って下女鹿穴久保一里塚をの先で奥州街道に合流しています。

長楽寺は大同2年(807)の創設という由緒のあるお寺ですが、大正4年の火災で焼失して、参道の石灯籠に炎の跡が残されています。

《左 小繋番所跡 右 笹目子一里塚》

奥州街道は笹目子トンネルの上を通りますが、ここには「川底一里塚」、小鳥谷仁昌寺の手前五月館に追分け碑があります。碑には「右ハ山道 左ハもり岡」と刻まれています。

《左 川底一里塚 右 追分け碑》

ここからは奥州街道を一路北進して浪打峠に向かうことにします。八戸自動車道の手前の越田橋付近で三叉路に出会います。浪打峠は右へ、左の細道は九戸ノ乱のとき豊臣軍が進軍した道と伝えています。「北奥路程記」には「右ハ本道波打坂 左ハ鳥越えの山道 鳥居あり」とあります。

峠には、「浪打一里塚」、国の天然記念物「浪打交叉層」「明治天皇休所」の碑があります。対をなしている浪打一里塚は明治天皇巡幸のときの車道工事のため、道は一里塚より低くなっています。平成17年からの発掘で、奥州街道の西側に古道が確認されています。

下図右の波打交叉層について説明板には「海水の中で堆積したもので、軽石の粒や火山岩の粒が主な堆積物で、それにホタテ貝などの破砕片を多く含み、美しい縞模様をつくり」と記されたいます。菅江真澄は「貝ほりてひろふ旅人あり」と書きとめています。

《左 浪打一里塚 右 浪打交叉層》

九戸の乱

主題である「一戸町に残る奥州街道」は歩き終えましたが、今までみた古道を豊臣軍が通ったと推定されるので九戸城まで足をのばしてみましょう。

九戸城は、要害堅固の難攻不落の城です。天正18年(1590)、伊達政宗は家臣富山師安を九戸に差し向け、九戸政実に決起するよう煽動し、政実も意を決し立ち上がります。(「南部史要」)

仙台藩の正史である「伊達治家記録」天正19年7月23日の条に「九戸政実、城によって叛す、政宗九戸の城地、道筋を内偵するために、白石七郎・支倉余市に命じて南部に遣わさる」とあります。支倉余市とは後に遣欧使節として派遣された支倉常長です。両人は「九戸城地、南部の諸城を残らず見届け、詳しく言上す」とあります。

こうして九戸城には政実以下5000人が籠もり、これを取り囲む豊臣勢5万6千、8月25日攻撃を開始しますがなかなか落城しません。淺野長政は欺計をはかり、政実を降伏させるのに成功し、9月4日には政実ほか8人を捕らえ、外は皆殺しにしました。捕らえられた8人は三迫に陣を敷いていた秀次のもとに護送され斬首、首は秀吉のもとに届けられ晒されています。

栗原市尾松に九戸神社がありますが、政実の胴体を埋めた所です。

こうして豊臣秀吉に喧嘩を売った政実の九戸の乱で中世が終わります。

古道と一里塚について

御堂から浪打峠までの奥州街道をご案内いただいて疑問に思ったのは、古道の存在と、古道にある一里塚の正体は何かということです。古道の選択肢として「奥大道」は考えられないでしょうか。

奥大道は、鎌倉から陸奥外が浜までを結ぶ街道です。奥州においては藤原清衡が白河関から外が浜まで1丁ごとに金色の阿弥陀像が描かれている笠卒塔婆を建てたと言われています。

古代官道である東山道が、蝦夷平定の任を終え、その後衰退し、新たに整備されたのが奥大道です。ことに天正18年(1590)、豊臣秀吉の仕置軍は軍や物資の移動のための道を造成する必要がありました。翌19年の九戸の乱では、5万を越す軍、その兵糧を確保することは容易ではなかったはずです。こうして奥大道が出来、これに沿って宿駅を整備し、奥州街道が成立したと考えられないかというのが、古道に対する私見です。

奥州街道に沿う一里塚は、慶長9年(1604)、江戸日本橋を起点として一里塚を築かせ、全国に普及しました。その前史として織田信長が領内に一里塚を築かせ、豊臣秀吉も36丁1里として一里塚を築いています。

豊臣秀吉が九戸の乱征討のためという選択肢も考えられますが、将軍代替わりごとに派遣された巡見使一行が通ったとなれば否定されます。ここで思い出されるのが、「北奥路程記」にある「一里塚の印所々に塚あるように記すといへども、道中記里数には合わない、よって巡見使通行は新たに一里塚柱を建て、この塚には拘わらさる也」とあります。この表記は、巡見使通行のために新たに作ったととれますので、これも選択肢の一つとして考えられます。

ホームへ戻る

高倉淳のホームページ