仮説 出羽東山道への分かれ道

←《陸奥東山道と出羽東山道》

1.東山道について

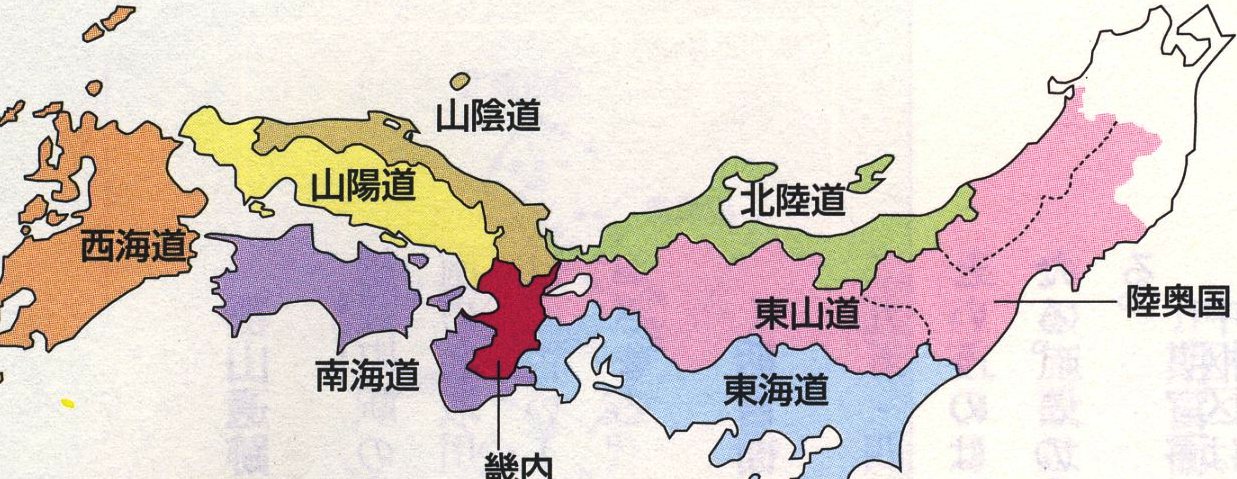

古代律令制時代の行政区分は、五畿七道です。五畿とは奈良・京都周辺の大和・山城・摂津・河内・和泉の五つの国で、七道は東海・東山・北陸・山陽・山陰・南海・西海の諸道です。これらの行政区には幹線道路が造成され、行政区であると同時に官道名でもありました。東山道は陸奥国に入ってから陸奥東山道と出羽東山道に分かれます。その分岐点が柴田駅です。

古代の駅路は30里(約16㎞)ごとに駅家(うまや)が置かれ、政府で出した証明書を持っていれば、食料が与えられ、宿泊することができます。

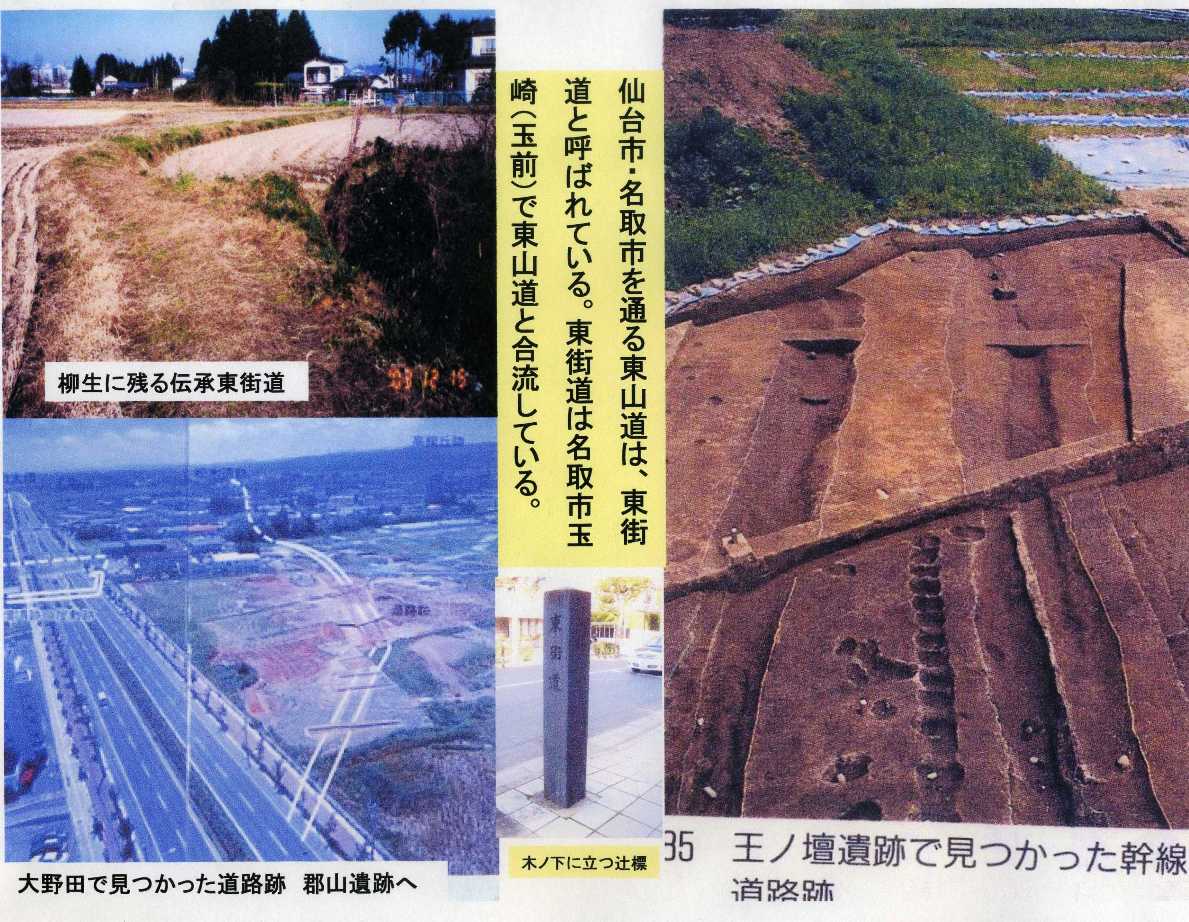

最近の発掘調査によりますと、道幅はなんと10メートル内外で、直線的であることがわかりました。都からこの東北まで何のためにと思わざるをえません。

《左 日本最大の扇状地いさわの大地 右 水沢の散居集(胆沢ダム工事事務所編)》

東北で発掘調査された遺跡は、福島県郡山市の猫田遺跡と、仙台市太白区の王ノ壇遺跡があります。猫田遺跡の道幅は8〜10メートルです。王ノ壇遺跡について『仙台市史 近世1』は奥大道の可能性があるとしています。この遺跡の道跡は7世紀末の官衙遺跡である郡山遺跡に向かっています。

道幅について文献で推測できる史料として、天文5年(1536)に伊達稙宗(たねむね)が公布した「塵芥集」(じんかいしゅう)に記されていますので引用しましょう。塵芥集は戦国大名稙宗が制定した一七一条の分国法です。

公界の道をむさぼりとり、作場にすること盗人の罪科たるべし、よって道端の地主、右左ともに道の広さ一丈八尺に改むべきなりとしています。中世の道は3間幅(5,4㍍)と記されていますが、以前の道はもっと広かったことになります。王ノ壇遺跡の発掘では5〜6㍍と報告されています。さらにつけくわえて両脇に側溝があり、路床は「波板状凹凸」とよばれる砂や粘土を用いた古代以来の伝統工法によっておりとあります。

2.東山道の分岐点柴田駅

柴田駅で陸奥東山道と出羽東山道がわかれます。その柴田駅について平成16年に出版された『古代の道』に「柴田駅(柴田町船迫)に至る。ここも大槻如電が「駅路通」で示した場所が比定地として定着して異論は出ていない」とあります。

大槻如電は『言海』の著者として有名な大槻文彦のお兄さんです。如電はその著『駅路通』で、立石長者の遺構があり、源頼朝の軍勢が舟迫(ふなばさま)に宿泊した事実(「吾妻鏡」)などによって最初に舟迫を柴田駅に比定しました。

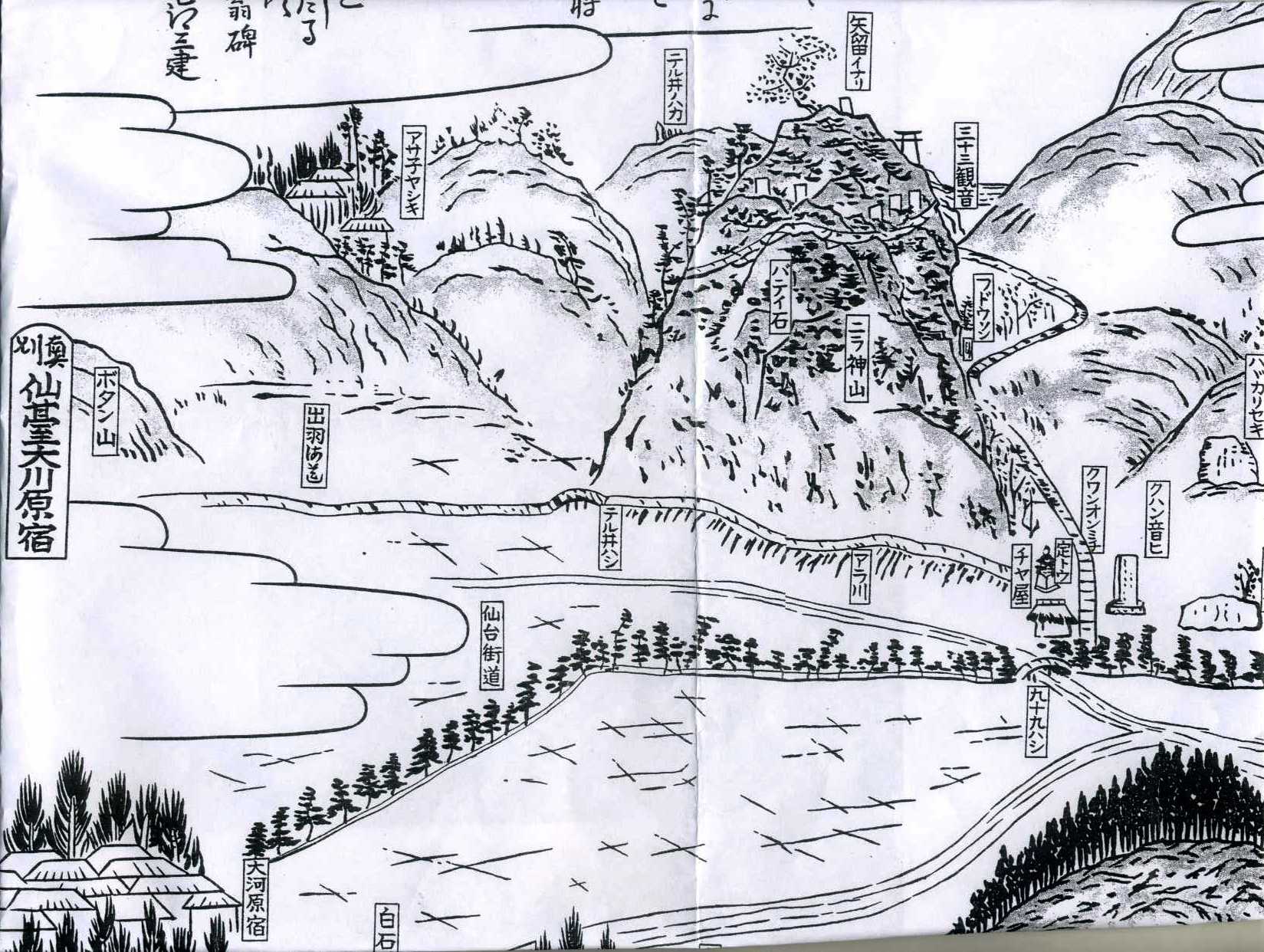

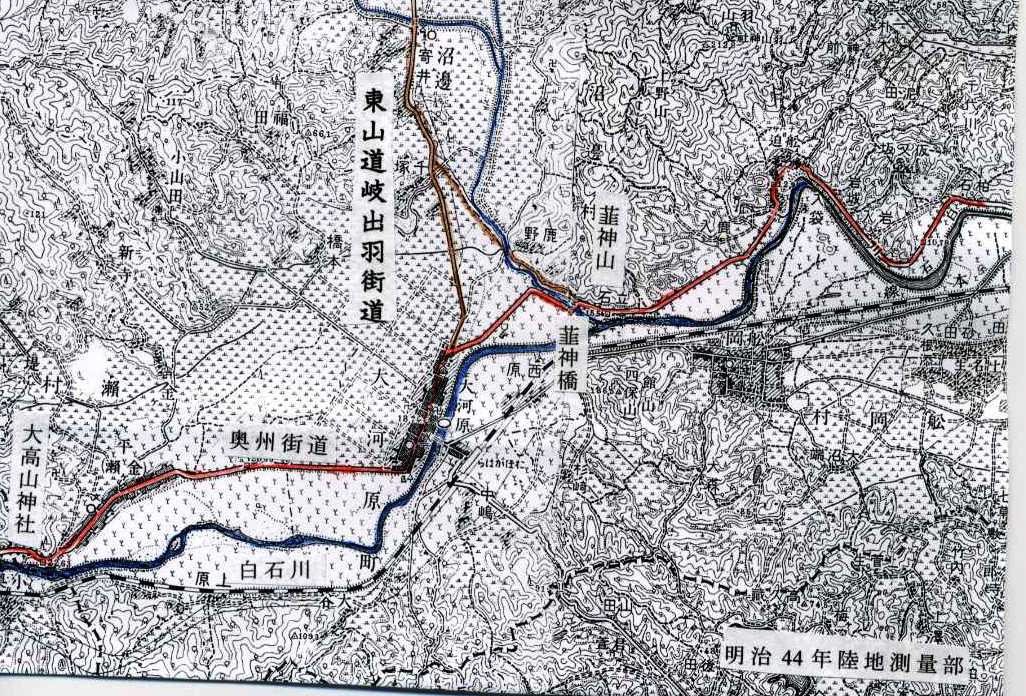

《左は増補行程記「旧古道」とある 右の韮神絵図に「出羽海道」とある》

《上の図を明治44年の地図に図示》

このホームページでは、仮説として大河原町を柴田駅として考えてみたいと思います。芝多郡大高山の里に至る、西木戸太郎国衡は出羽の道を経て大関山を越えんとす、(略)深田に打いりて陸にあがることが出来ないとあります。「大高山」は延喜式名神大社大高山神社(移置されています)のことで、「大関山」は「笹谷峠」のことです。峠には「有耶無耶の関跡」があり、古歌に「もののふの出るさ入るさに枝折(しおり)する とやとや鳥の有耶無耶の関」があります。兵隊さんが峠で道に迷わないように、灌木の枝を折って目印として歩いている様子が目に浮かびます。峠の八丁平には今でも背丈にも満たない灌木が密生しています。「とやとや鳥の有耶無耶の関」とは、峠に鬼がいて旅人に悪さをするので、鳥が鬼の居る時には「有耶」、いないときには「無耶」と鳴いて旅人に知らせたと言います。

《左は大高山神社 右は有耶無耶の関跡》

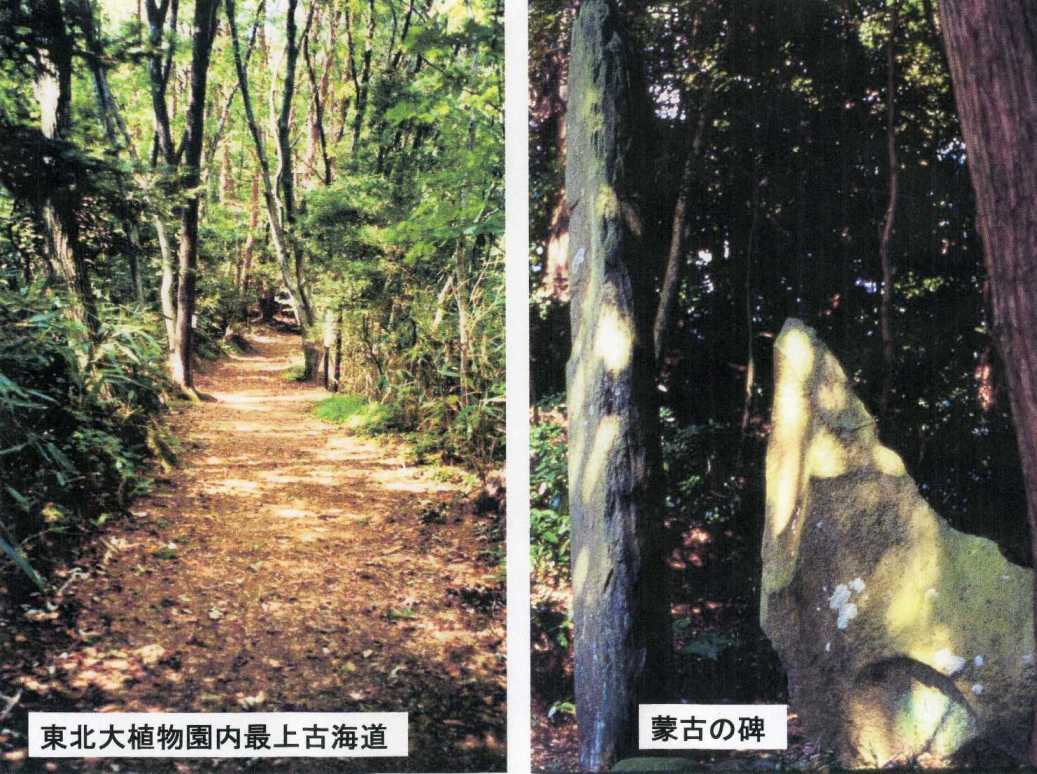

3.仙台から分かれる最上古海道

仙台から出羽に通ずる古海道については、古記録には記されていますが、学説として今まで取り上げられていませんので、東北大学附属植物園内に残されている「最上古海道」をたどってみることにします。

千代古道、同所御城中に、古街道の跡あり、昔、此処は諸人の往還の街道にて、奥羽二国の旅人は申すに及ばず、上方・松前辺よりも通路す、勿論京・大坂・堺などの商人、出羽国へ往来せし街道なりしとぞ、中古に大城の御普請ありて、御座城に定まる、よってかの街道をつぶして、長く羽州通路を止めらる、その頃は大城も御本丸ばかりにて(略)越路・茂ケ崎にかかり、今鹿落坂・扇坂に至りて、御二の丸を通りしという目的の古道に行く前に、仙台市博物館によって復元された残月亭に寄っていきましょう。仙台城大手門をくぐり、東北大学構内に入るとすぐ最上古街道です。説明板を読んでみましょう。

享保八年(1723)の『仙台萩古地誌』には仙台城の虎ノ門あたりから植物園の正門を経て愛子(あやし)方面に通ずる最上古街道があったと記されている。蒙古の碑はその沿道に建てられた道しるべ石でもあったと言われている。また残月亭附近に、後で北山に移された青葉山寂光寺があって蒙古碑はその門前にあった

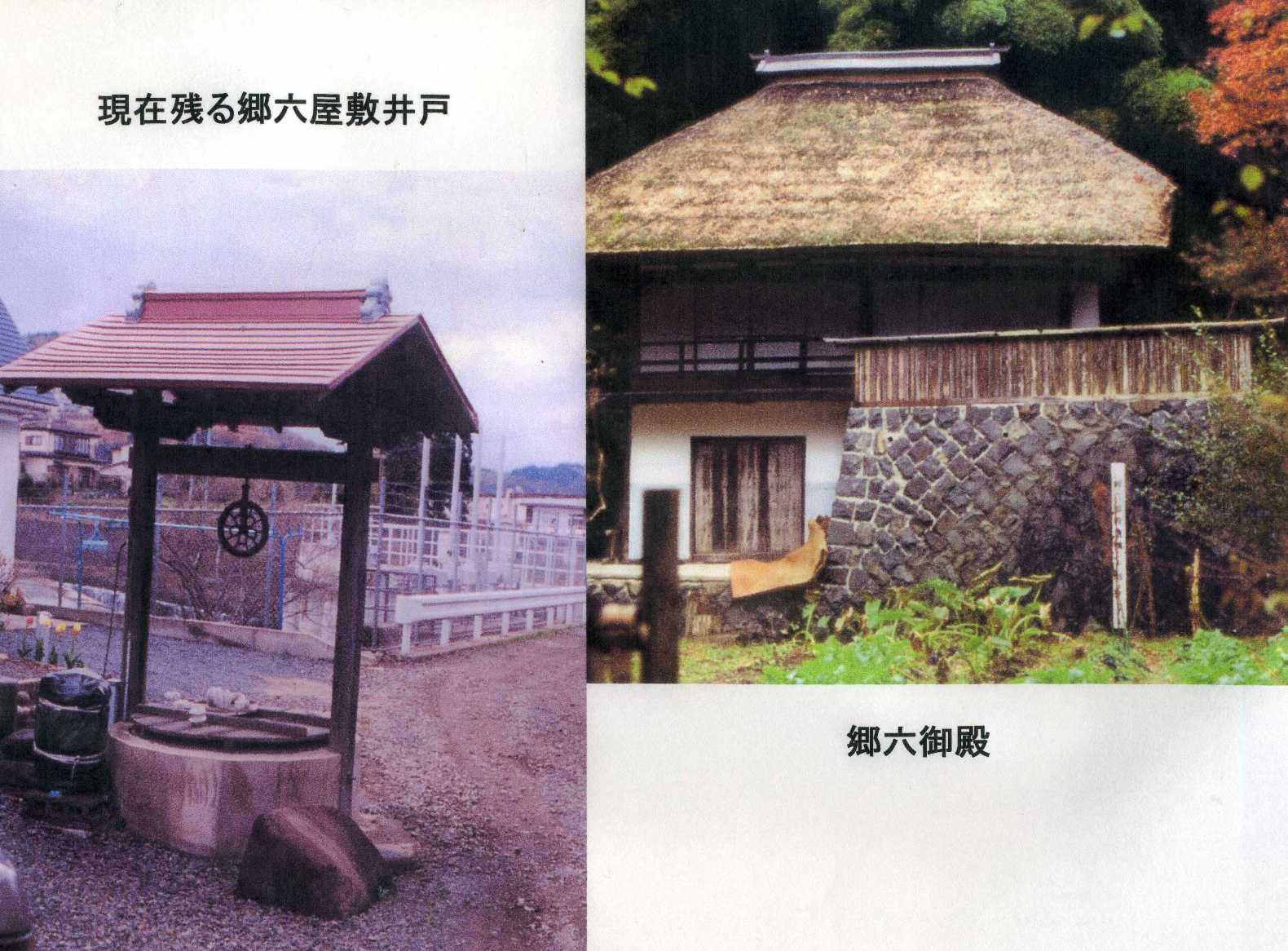

《左は道路脇に郷六館跡(MSC航空写真地図) 右は郷六御殿絵図(宮城県図書館蔵》

《上左は郷六御殿に残る井戸 上右は大梅寺に移築された郷六御殿》

《上は郷六館跡の建武の板碑》

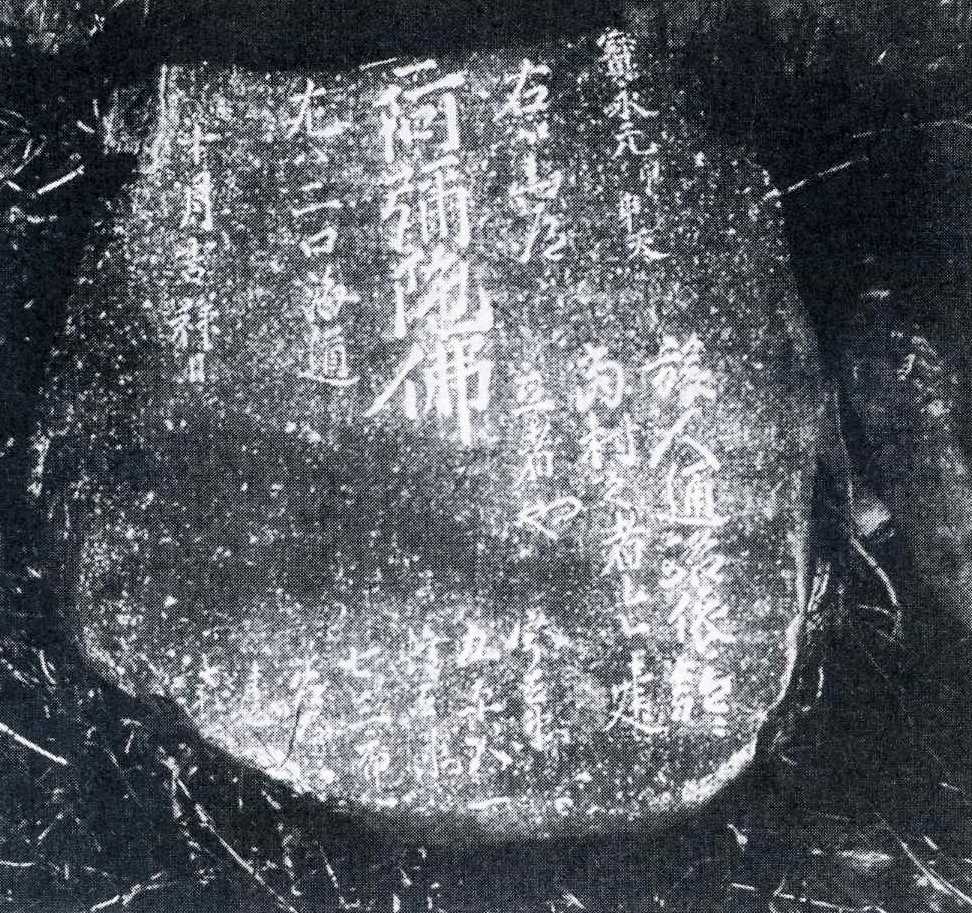

話は別ですが、大雲寺にはもと宝永元年(1704)の六字名号碑に「右ハ山道 左ハ二口海道 旅人通路依願当村の者令建立者也」と刻まれた碑がありました。宝永期といえば庶民の旅が盛んになり始める時期です。このことを立証する貴重な碑なのですが行方不明になったことは惜しみても余りあるものがあります。

話は別ですが、大雲寺にはもと宝永元年(1704)の六字名号碑に「右ハ山道 左ハ二口海道 旅人通路依願当村の者令建立者也」と刻まれた碑がありました。宝永期といえば庶民の旅が盛んになり始める時期です。このことを立証する貴重な碑なのですが行方不明になったことは惜しみても余りあるものがあります。

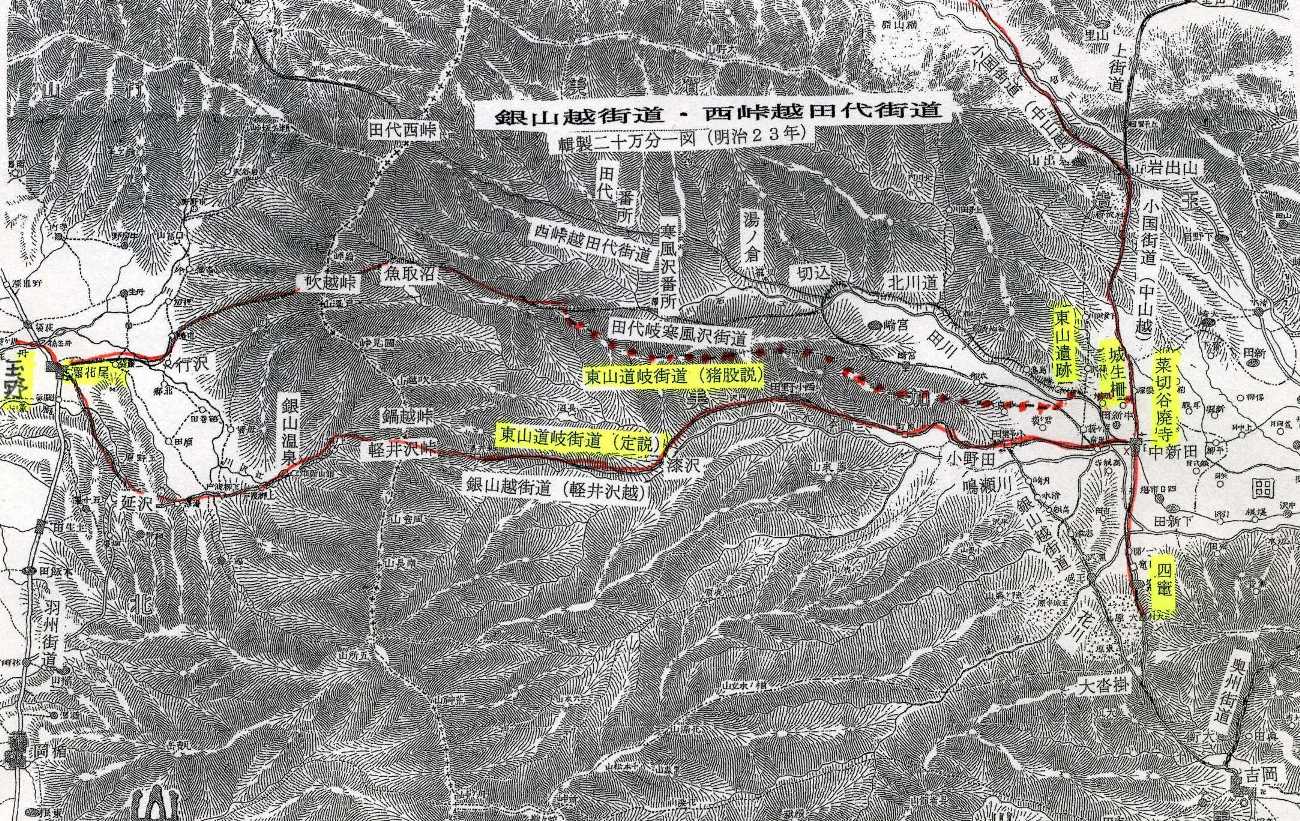

4.大野東人の進んだ玉野新道はどの道

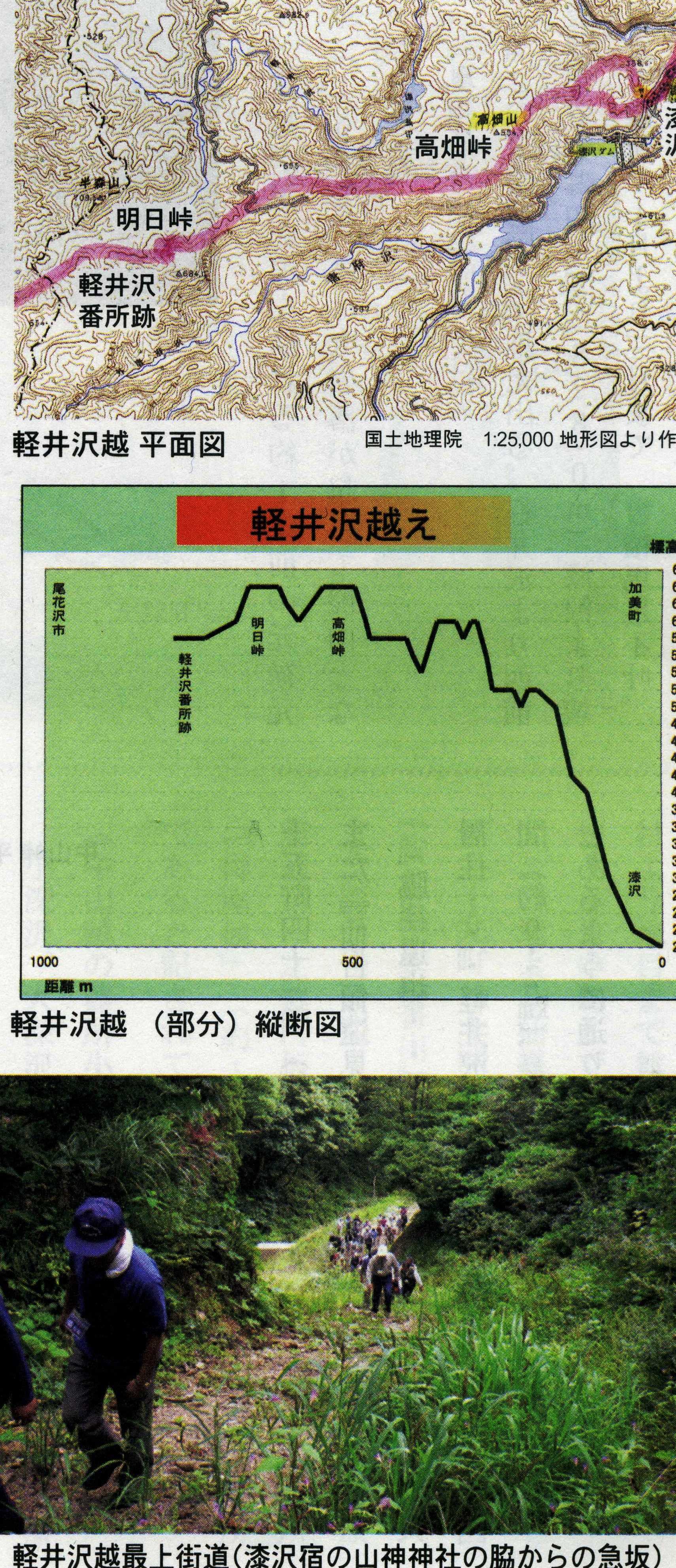

玉野新道とは、鎮守府将軍大野東人が出羽国雄勝の蝦夷を撃つために切り開いた道です。「続日本紀」によると天平9年(737)2月25日に多賀城を出て、4月1日に色麻柵を出発して出羽東山道大室駅(玉野)に向かいました。多賀城を2月末に出て色麻を4月1日に発っていますので、その間一ヶ月かかって6000人の軍勢を移動できる道を造成したのでしょう。玉野は尾花沢市にあります。

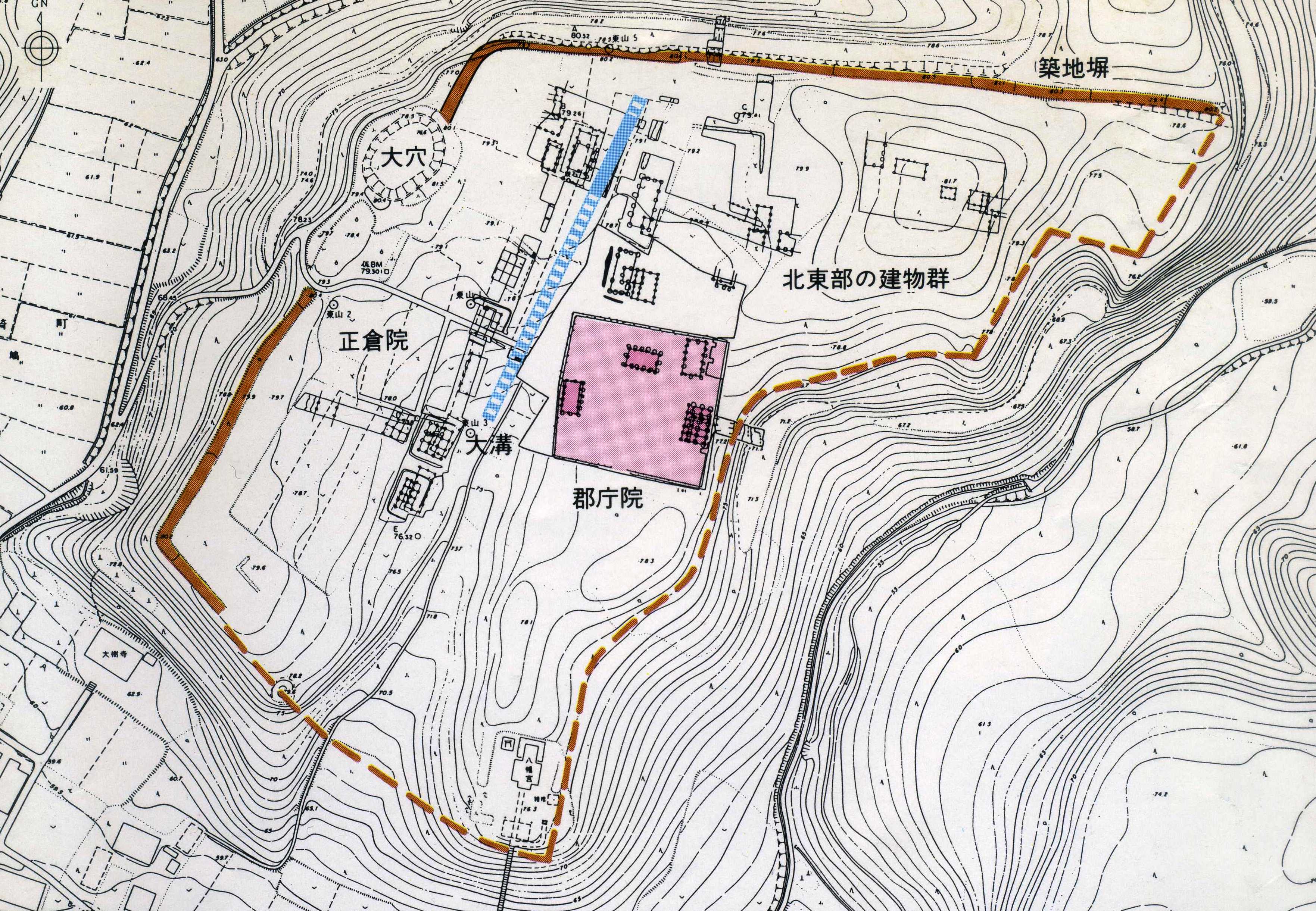

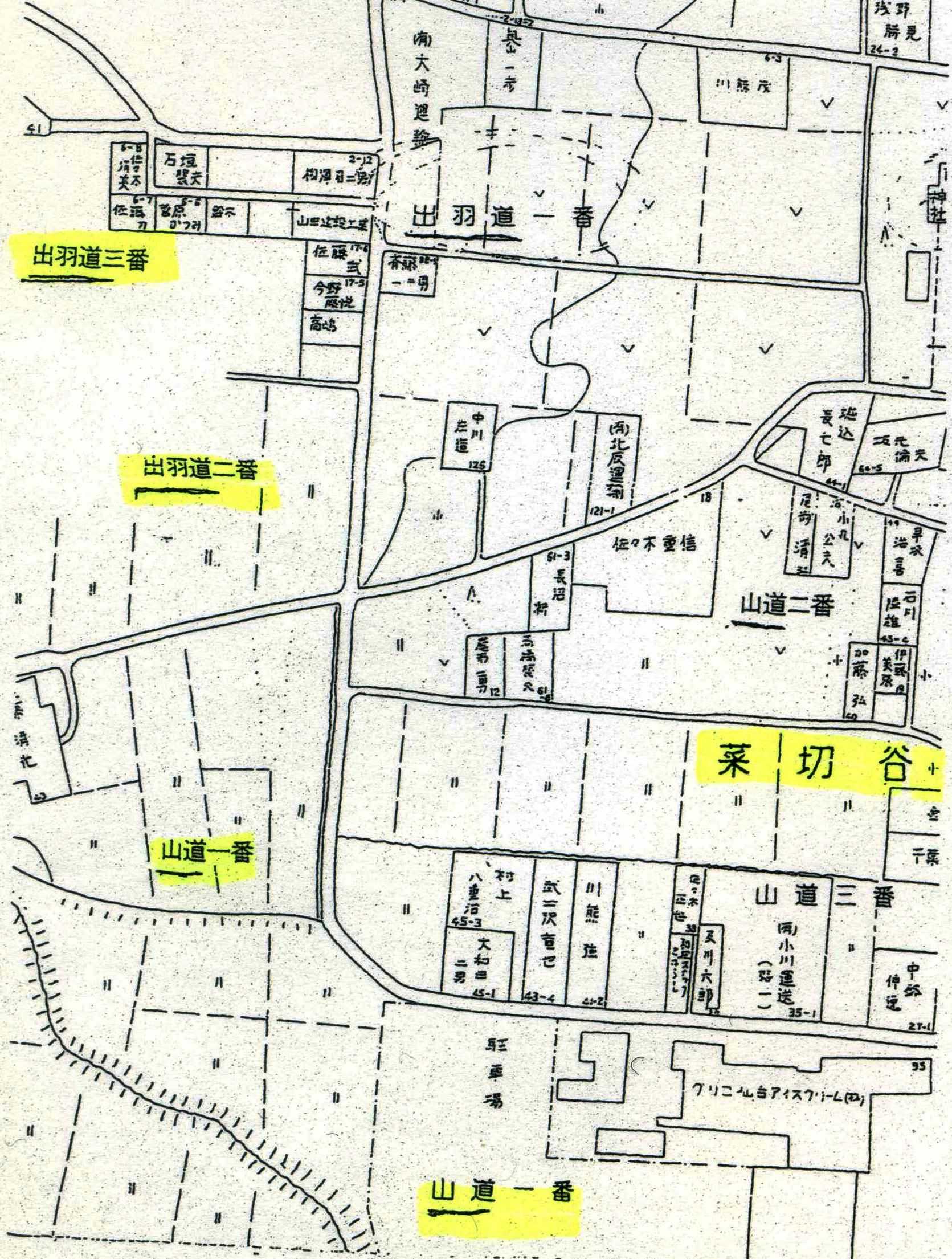

起点城生柵の近くに附属寺院菜切谷廃寺跡、少しはなれて延喜式名神大社伊達(いだて)神社があります。

この附近の住宅地図を見ますと、「出羽道」「山道」の記載がありますので、分岐点が地名として残ったのでしょう。このことについては『東山道の実証的研究』でも指摘しています。

さらに進むと広原神社があり、私が訪れたときには境内の樹齢1200年の「しだれ彼岸桜」の花が開いていました。さらに歩を進めると東山官衙遺跡があります。遺跡からは多賀城草創期と同じ瓦が出土した加美郡の郡役所跡です。城生遺跡からここまでの道筋には、古瓦・須恵器が連続して分布しているそうです。

この遺跡の前の「壇の越」遺跡は、平成9年から発掘調査が進められ、役所の南門から伸びる南北大路は幅6メートルとのことです。目の前の田川と鳴瀬川に挟まれた「台の原」舌状台地の丘陵の尾根は加美町合併前の宮崎町と小野田町の町境で、丘陵突端の台崎には「縁切地蔵」があります。この道筋には縄文中期および古代の土師器を出土した「山岸遺跡」があります。さらに尾根伝いの道を進むと、田代(寒風沢)街道に合流して、吹越峠を越えて尾花沢に至る道があります。「山岸遺跡」から南に下れば銀山街道門沢に、北に進めば田代(寒風沢)街道に合流します。

アルバム

《左は住宅地図 中央は広原神社境内の「しだれ彼岸桜」 右は北から見た東山遺跡と壇の越遺跡(宮城県・加美町教育委員会》

《左は南北大路跡、正面に東山遺跡が見える 中央は台の原舌状台地 右は台地突端の「縁切り地蔵」》

高倉淳のホームページ