政岡の墓

←《政岡の墓》

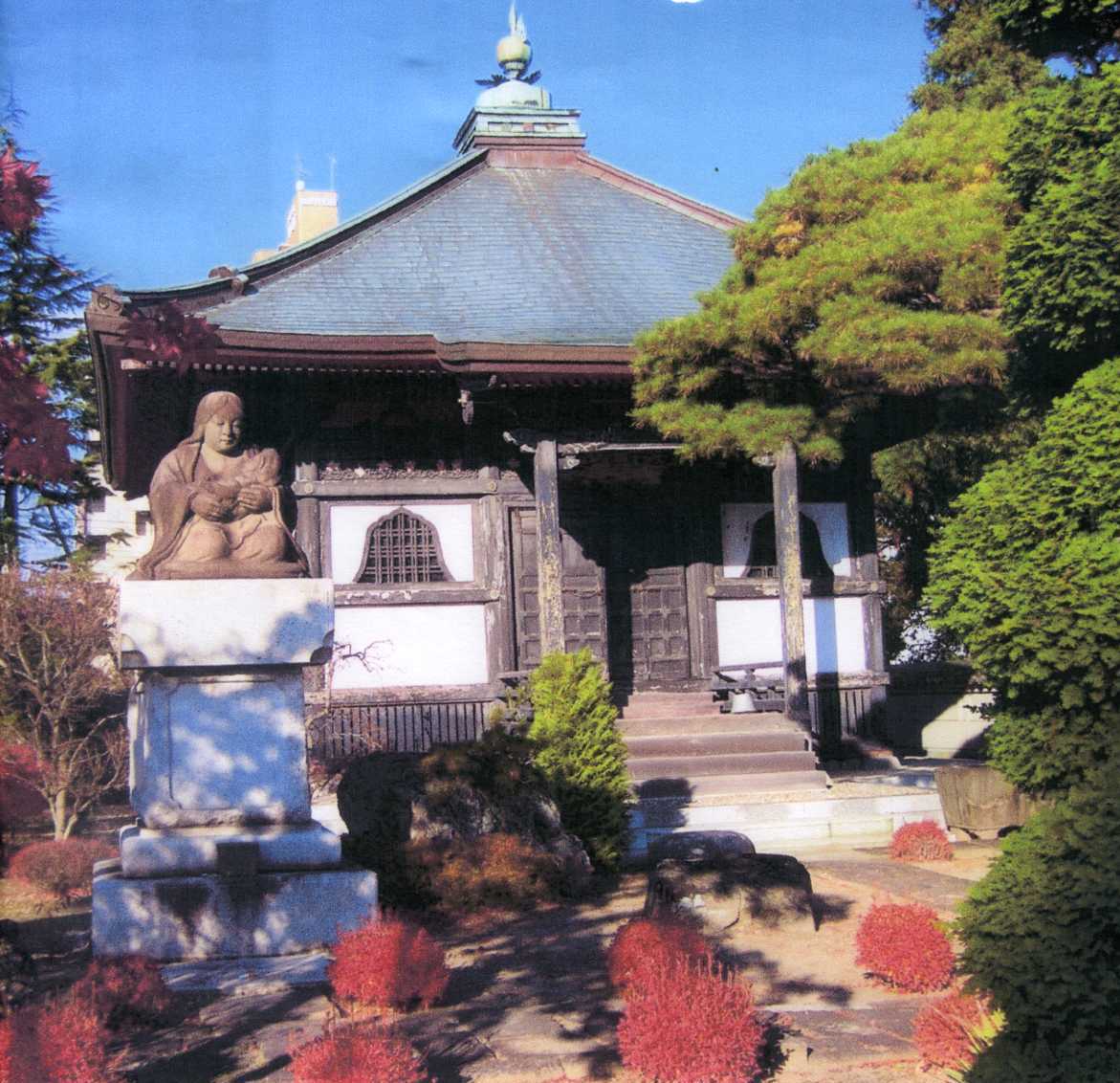

宮城県には「政岡の墓」と言われている墓が二カ所あります。一つは宮城野区榴岡サンプラザの西に隣接しています。二つめは、栗原市一迫真坂の龍雲寺にあり、国土地理院五万分の一の地形図には「政岡の墓」と記載されています。ほかに三沢初子の木像と銅像のある東京都中目黒正覚寺で境内にある墓標は供養碑です。

多くの人は「伽羅千代萩」(めいぼくせんだいはぎ)に登場する亀千代(後の綱村)の乳母政岡と、生母三沢初子と混同しています。実は榴岡にある孝勝寺の「政岡の墓」は、二代藩主忠宗夫人振姫(考勝院殿)と亀千代の生母三沢初子(浄眼院殿)の御廟所です。

1.寛文事件

「政岡の墓」にある廟所と関係ある人たちを中心に、寛文事件とも言われる伊達騒動を考えて見ることにしましょう。

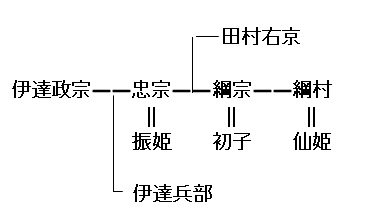

伊達政宗の子忠宗のもとに将軍秀忠の養女振姫が、侍女三沢初子をともない輿入れしました。忠宗は初子の容姿端麗、聡明さが気に入り、子供の綱宗の側室にし、万治二年(1659)三月には、亀千代が生まれました。後の綱村です。

《左は系譜 右は綱宗自画像(伊達騒動実録)》

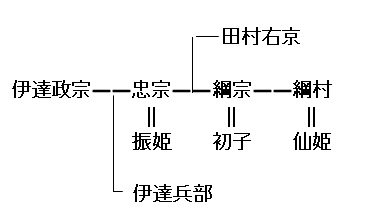

寛文事件の発端は、綱宗の不行跡に始まります。藩の存続を心配した重臣たちは、連署をして幕府に綱宗の隠居を願い出て、亀千代が二歳で家督を継ぐことになりました。後見は、綱宗の叔父にあたる伊達兵部と綱宗の兄田村右京です。

その後、家臣団の上層部の対立抗争が激しくなり、寛文十一年(1671)三月二十九日には、奉行たちが大老井伊忠清邸に呼ばれ、評定の途中に突然、原田甲斐は伊達安芸を斬殺し、甲斐もその場で斬られ、大騒動になりました。

この事件の責任者兵部は、土佐に流され、甲斐の子息は切腹、家は断絶します。しかし仙台藩には何の咎めもなく、六十二万石は安堵されました。

綱村は老中稲葉正則の娘仙姫を迎えますが、事件落着後の幕府との関係を円滑に進めたいというねらいがありました。

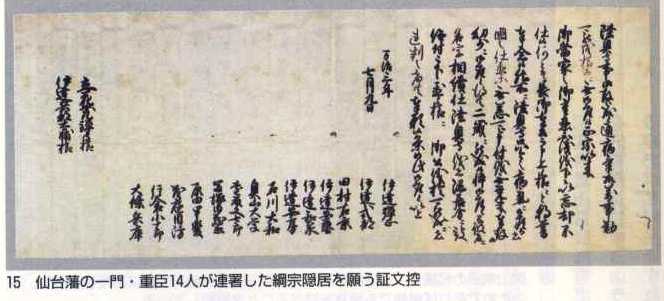

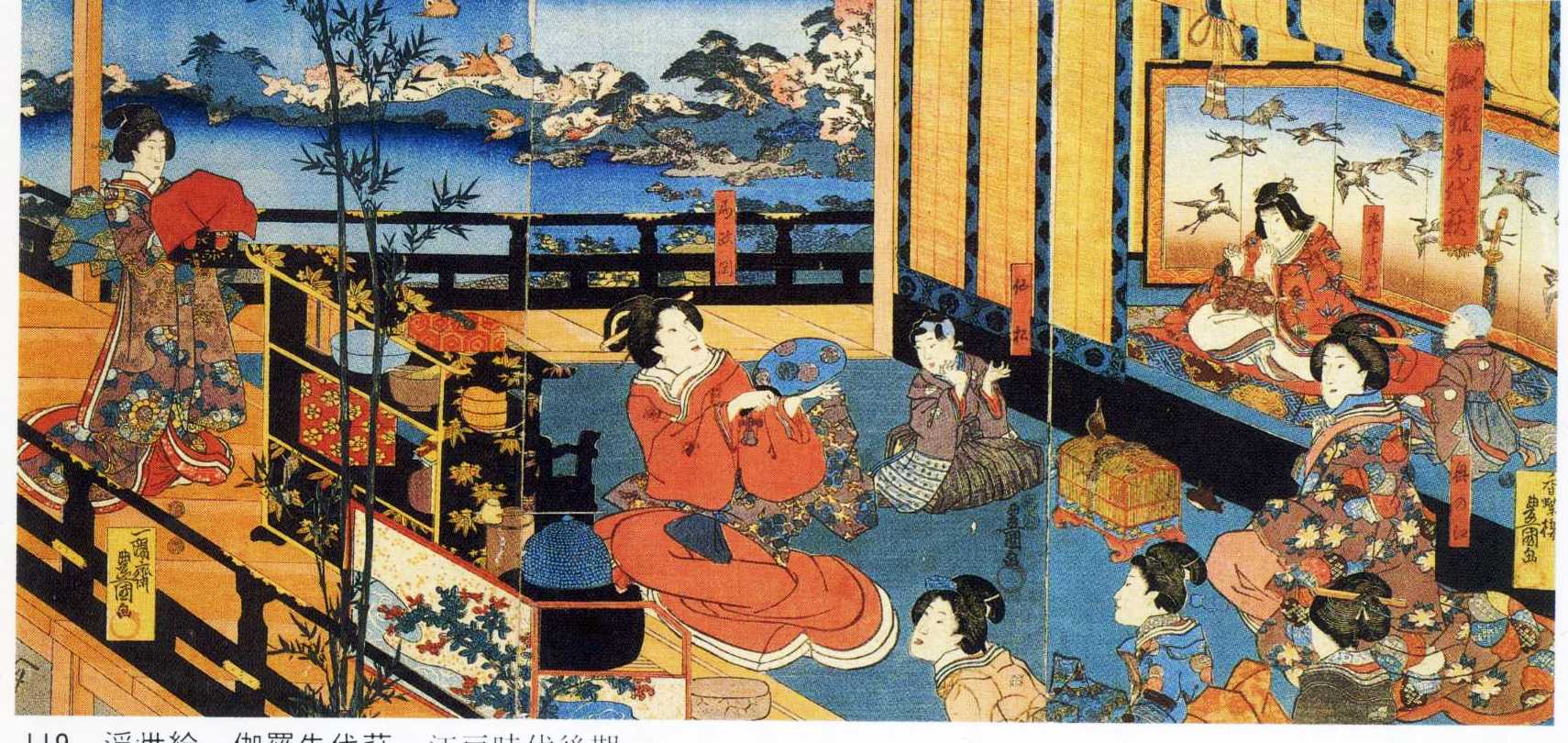

江戸中をわかせたこの事件は、生母三沢初子をモデルとし、乳母政岡が幼君を守り抜くという「伽羅千代萩」となり、天明五年(1785)に江戸で上演され、喝采を博し、伊達騒動は広く庶民に親しまれてきました。その内容は、善を勧め悪を懲らすという「勧善懲悪」が基調です。

《三代歌川豊国「伽羅千代萩」「飯炊きの場」(仙台市博物館蔵)》

伊達安芸忠臣、原田甲斐を悪臣とする江戸時代の「伽羅千代萩」に代表される実録物に批判的な小説として、明治34年山路愛山著「伊達騒動記」があります。

また、大河ドラマで放映された山本周五郎著「樅の木は残った」は悪人とされてきた原田甲斐を主人公とし、幕府の大藩取りつぶしの計画に立ち向かう原田甲斐の姿が描かれています。

このように伊達騒動には諸説があり、伊達騒動の元凶されてきた伊達兵部についても、仙台藩の改革を行おうとして保守派の門閥の抵抗で敗れたとの見解も出されています(『宮城県史』)。

私は、事件の根底に地方知行制という仙台藩独特の支配機構があり、伊達家の跡継ぎをめぐるお家騒動の責任をとったのが兵部だと思います。『七ケ宿町史』で取り上げた藩境論争を取り仕切った奉行が原田甲斐ですが、非常に能吏という好意的な人物として受け止めました。

《左は荘厳寺山門(青葉区新坂町)原田甲斐の仙台屋敷を移築 右は高知の配所にある兵部の墓 (仙台市史近世2)》

2.御廟所

《左は三沢初子の墓 中央は仙姫の墓 右は振姫の墓》

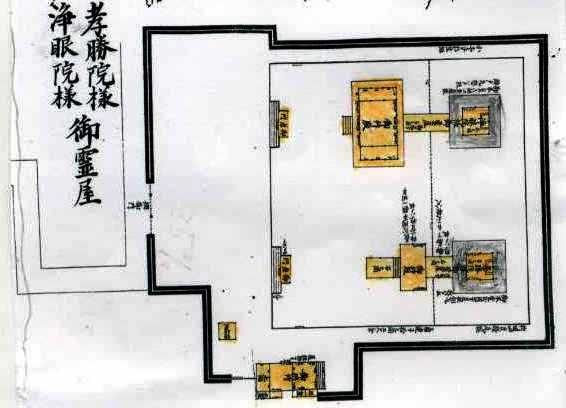

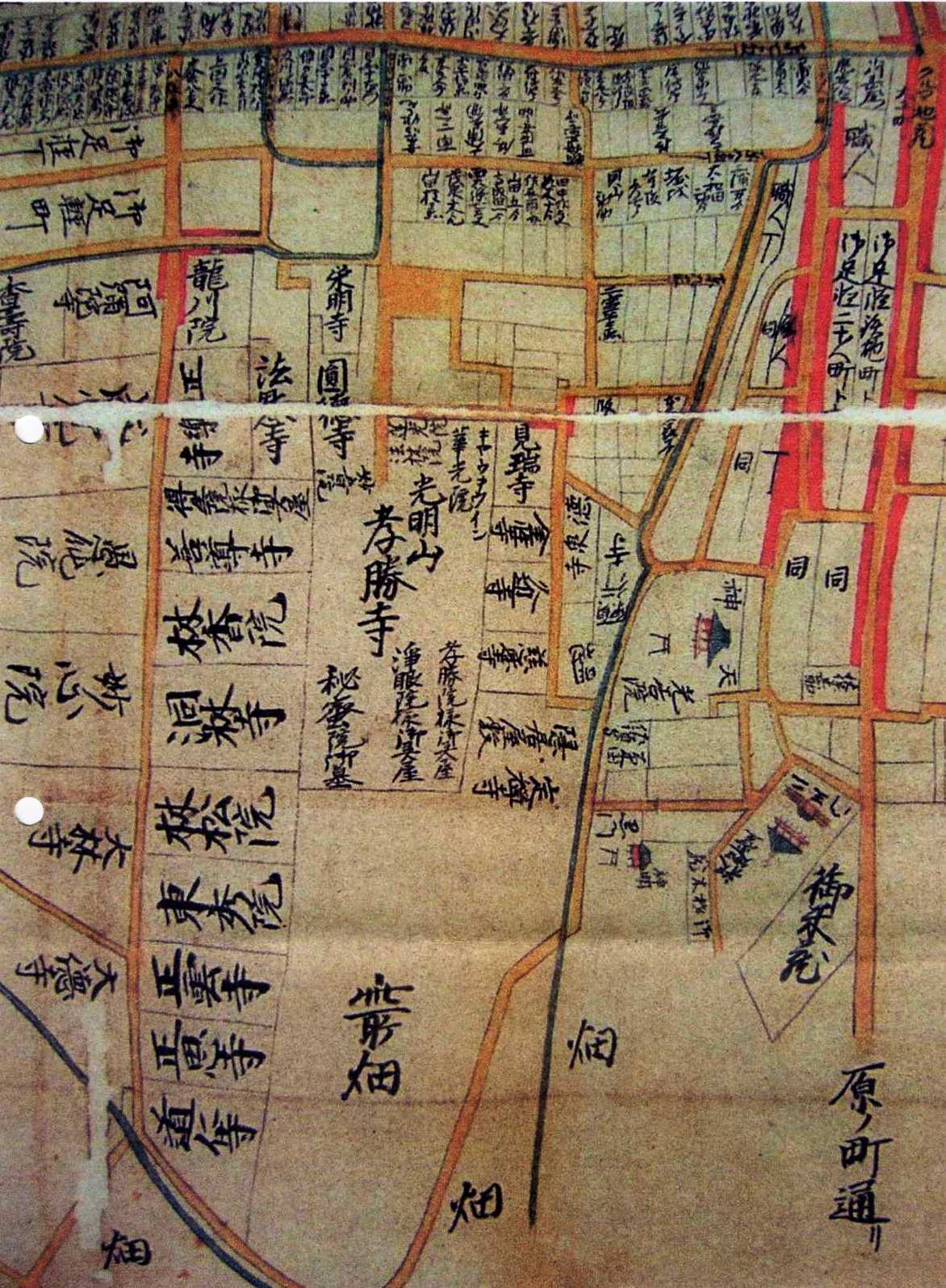

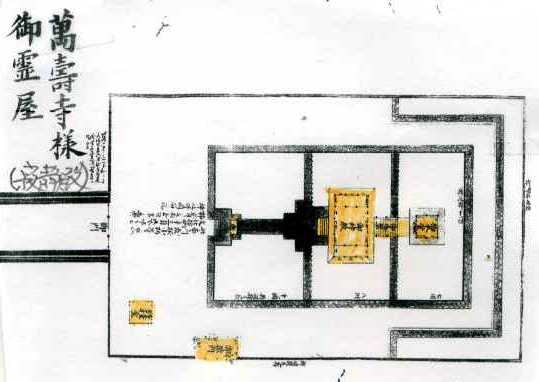

《左は振姫と三沢初子の御霊屋(宮城県図書館蔵の御修覆帳) 右享保九年仙台城下絵図部分(東北歴史博物館蔵)》

《左は振姫像(焼失) 右は新しく奉納された振姫像》

《右は新寺小路成覚寺へ移築された御廟唐門》

3.三沢初子の木像と念持仏

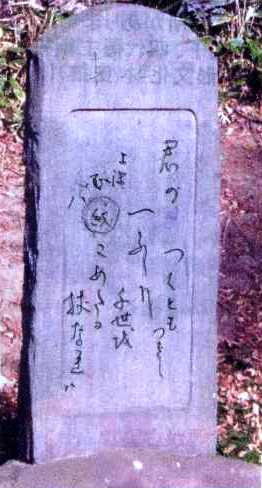

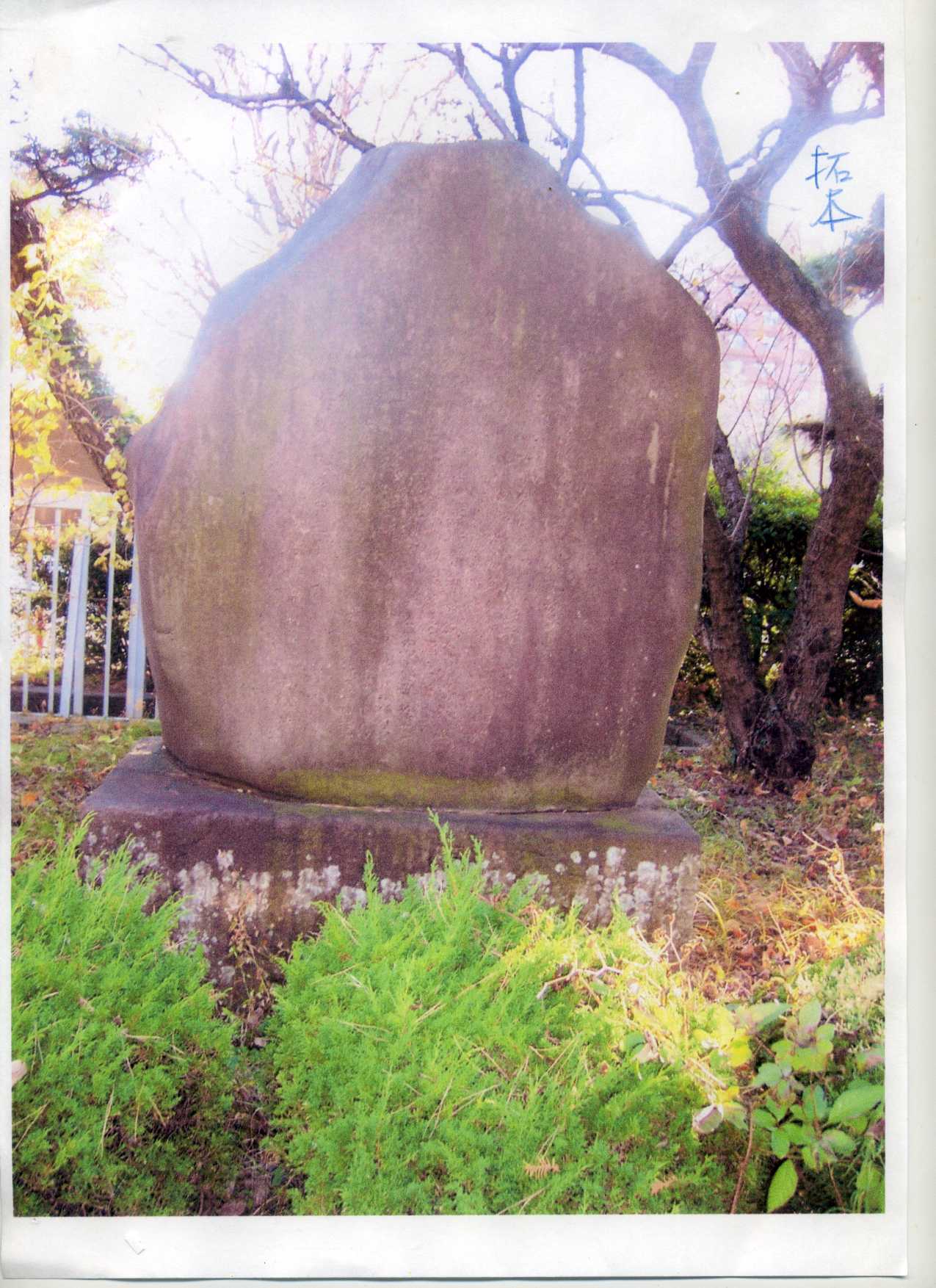

《左は初子木像、中央銅像共に東京都中目黒正覚寺、右初子真筆歌碑「一ふしに千代をこめたる杖なれは つくともつきじ君がよはいは」》

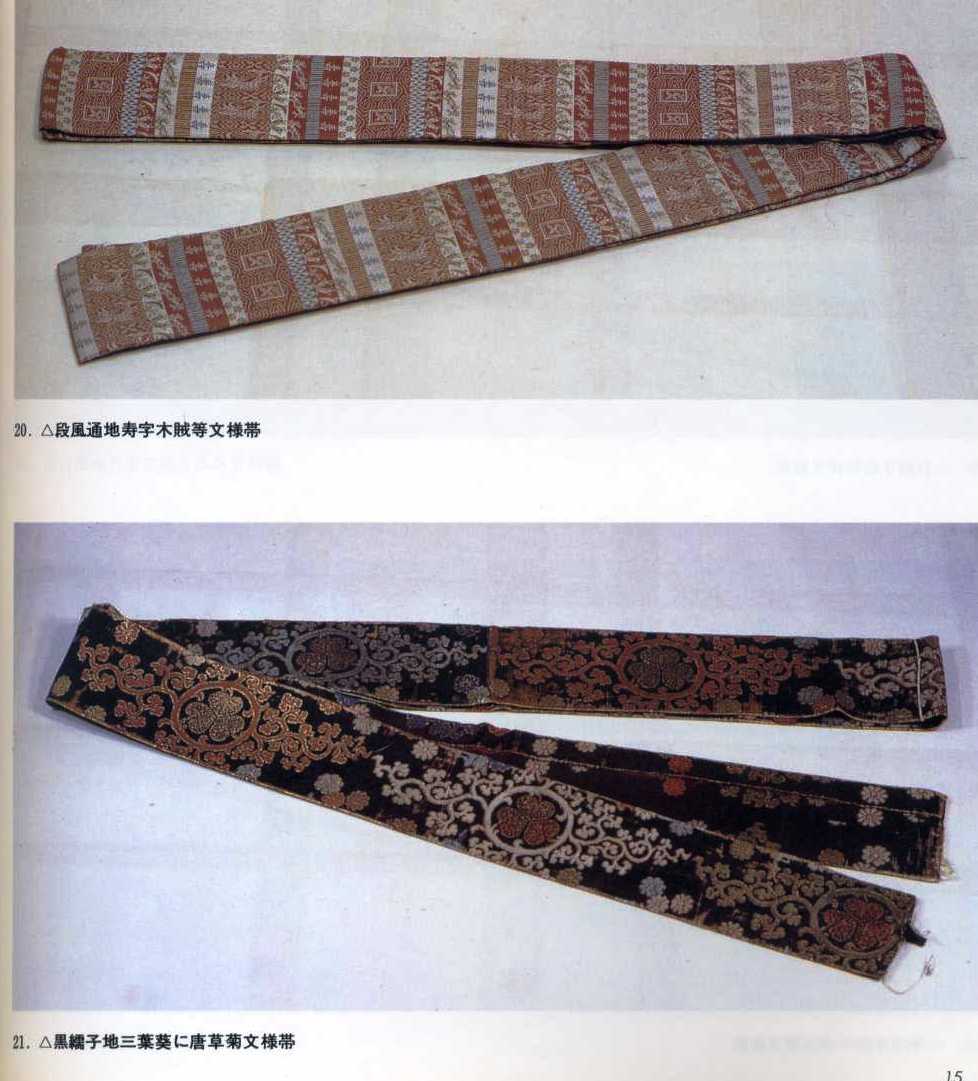

《三沢初子所用の袴と帯 袴には緑の絹地に九曜紋が染められている(仙台市博物館蔵)》

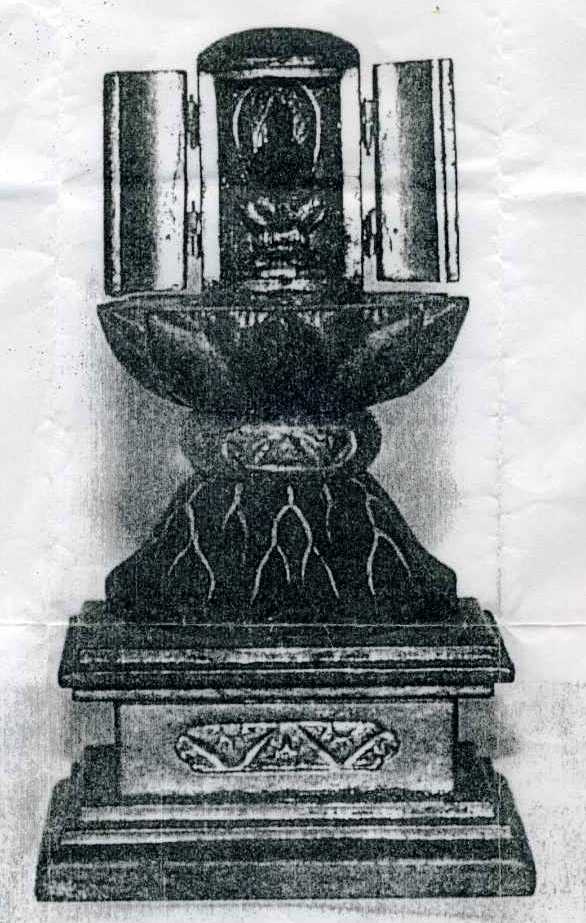

《左は孝勝寺に移された釈迦堂 右は釈迦堂に安置された本尊釈迦如来》

4.釈迦堂碑と行楽地榴岡

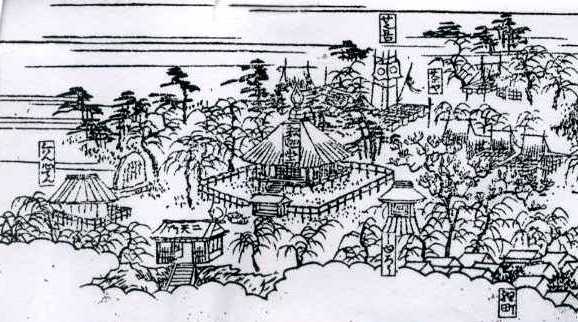

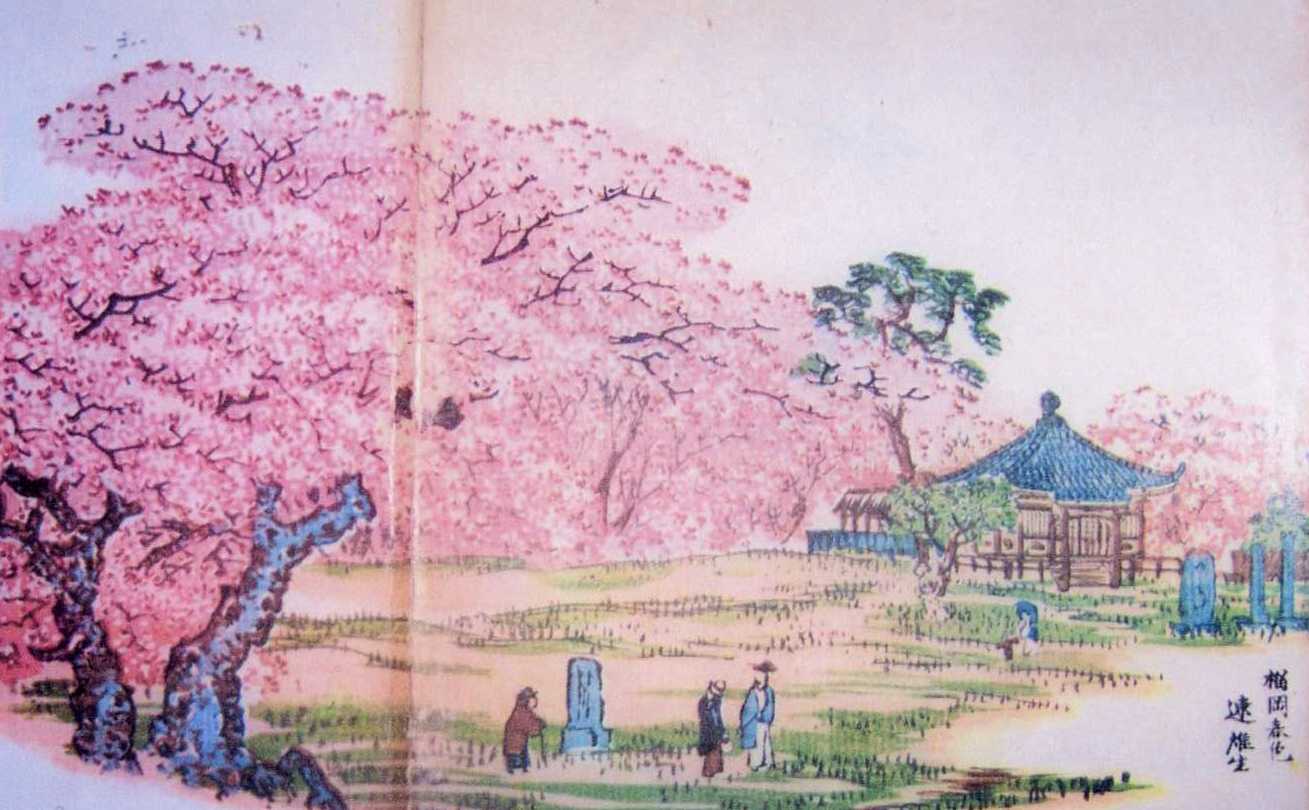

綱村は釈迦堂の南に馬場と弓場を設け、桜千本を植えました。お花見として賑わったのは今も変わりません。「仙府神社仏閣案内」を見ると、「茶屋」「芝居」が描かれています。この外に相撲興行も行われ、士民遊楽の地でした。

《左は釈迦堂碑 右は「仙府神社仏閣案内」(齋藤報恩会蔵》

《明治初年の釈迦堂(遠藤速雄画)》 5.綱村夫人仙姫の墓

《左は大願寺に移築された寂静殿唐門 右は仙姫御霊屋(宮城県図書館蔵の御修覆帳より)》

《左は東九番丁常念寺にある寂静殿門、扉は新装されている、右は孝勝寺へ移転前の仙姫墓石》 6 政岡豆

《政岡家総本店(仙台市歴史民俗資料館蔵アルバムより)》 7.もう一つの政岡の墓

《左は真坂の龍雲寺(左を進み急坂を登る) 右は移された白河政岡の墓(左側)》 高倉淳のホームページ

その起源は戦国の争乱が終わり、豊臣秀吉が天下を統一し、桃山時代に入ると、霊を華麗な建物で祀るようになります。豊国廟は豊臣氏が滅亡すると壊されてしまいました。

「政岡の墓」という墓域の手前には二代藩主夫人振姫(孝勝寺殿)、奥には四代綱村の生母三沢初子(浄眼院殿)の御廟がありました。しかし明治6年に、伊達家が仏式から神道祭祀に替えたたときに解体されました。かろうじて浄眼院殿の御霊屋唐門が新寺小路の成覚寺に移築されました。

「政岡の墓」の中央には綱村夫人仙姫の墓石があります。仙姫の御廟寂静殿は宝永六年(1709)に建築されています。寂静殿は青葉区高松の万寿寺にありましたが、明治初年に解体されました。唐門は青葉区新坂通の大願寺に移され、今は改装され、往時のきらびやかな姿に接することが出来ます。また若林区東九番町常念寺の山門扉には稲葉氏家紋の「隅切り三の字」の木彫りがついています。

享保四年(1719)四月に、綱村の病が重態になると、綱村は側近の者に廟所建築を止めて石碑のみを建てるように遺言します。これより歴代藩主は大年寺に石碑を建てるようになり、霊廟建築はなくなります。仙姫の遺骸は昭和三十五年、万寿寺から榴岡「政岡の墓」に移されました。

ふくよかな母性的なお姿、やさしい中にきびしいまなざしは、寛文事件を生き抜いてきた強さが秘められています。

初子は13歳で父を、15歳で母を亡くし、振姫の侍女として仙台江戸屋敷にいた叔母紀伊に引き取られました。忠宗は初子の美しい容貌と聡明さに心をひかれ綱宗の側室にしました。

初子の弟に三沢宗直がいます。宗直は綱村によって一門に取立られ、岩手県胆沢郡前沢に知行地三千石が与えられました。前沢の久成寺境内に明治になって西岳寺から写された釈迦堂があり、本尊は釈迦如来です。この像は一本の赤栴檀を、末木・中木・本木に分け造仏しました。中木で造った像がここ久成寺に安置され、孝勝寺にある初子の念持仏は末木で造られ、像高は七分(2.3センチ)です。

「せんだんは双葉より芳し」の諺のように、「香木」であり「名木」です。芝居の外題「伽羅千代萩」の伽羅は香道で珍重され、「名木」と「伽羅」が重なり「めいぼくせんだいはぎ」となりました。

碑文には「人の母たるものは、わが母の慈仁の志を慕い、又人の子たるものは、自分綱村が誠孝の意に習って、親であり、子である道を尽くすべきである」と刻まれています。

昭和はじめの「真坂小唄」に“まこと政岡育ての親よ 三沢初子は生みの親”また白鳥省吾は“まこと政岡墓見にござれ ここは真坂の龍雲寺”とあります(勝又胞吉(遺跡を巡りて」)。

伊達家では生母が子を養育することはなく、乳母(養育係)が養育に当たります。とすると、生母三沢初子の外に乳母がいることになります。この乳母が白河家三代義実夫人で、このことを最初に発表されたのは昭和三年で、『烈婦政岡』の著者金森徳淳氏です。ほかに一迫町史にも詳しく記されています。

白河家は寛文事件の後に、伊達家一門に昇格したのは、名家の家柄であるという理由のほかに、白河政岡の功績によるものでしょう。