松島御船歌

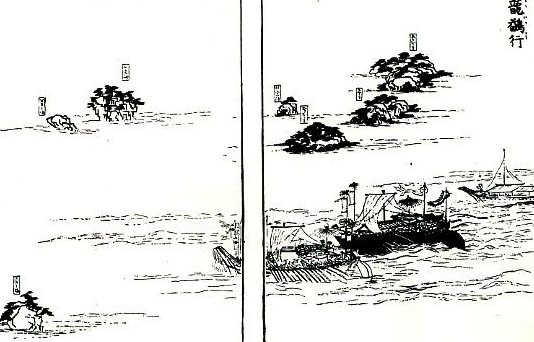

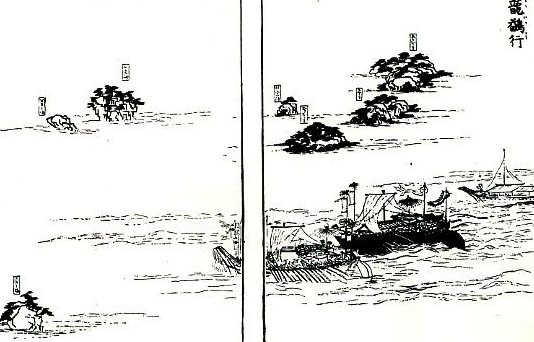

最初に大場雄淵の描いた「奥州名所図会」に描かれた御座船遊覧の画を見ながら御船歌を聞いてみましょう。

伊達政宗は、桃山文化の粋を集めて瑞巌寺を建立すると共に、景勝松島湾に豪華客船を浮かべて客人をもてなす構想を持っていました。私はこの御座船を「動く桃山文化」と名付けています。まず、天明8年(1788)、幕府巡見使の一行に随行した古川古松軒の「東遊雑記」を見てみましょう。

御船は仙台侯より出さるる楼船にて、結構なることは勿論にて、青・黄・赤・白・黒の幔幕打ち廻らし、五十挺立ての櫓に引舟数十艘、供舟数艘、役船に至るまでいろいろの幕・船印・長柄・吹貫などを飾り立て、浦風に翻り、船歌おもしろく、櫓拍子を揃えて島巡りする有様、何にたとえん方なく、人々長途の労を忽ち忘れ、百年の寿を延ぶる心地して、感激せざるものなし

船の名は孔雀丸・鳳凰丸で、船長15間(32メートル)、船体は黒漆、金の金具の屋形船で、船の上には伊達家の紋所の旗が風になびき、船尾には色鮮やかな幟をたて、漆黒、金、赤、黄、青の色を海面にうつして進みます。船の上では、とれたばかりの魚を肴に、酒杯を傾けています。船に乗り組む水主(かこ)衆は、両側に20人、それぞれ櫂を握り、衣装は柿色の地に柏の葉を大きく染め抜いた半纏を着流し、派手な梵天帯をゆるやかにしめ端を垂れ、拍子おもしろく船歌を歌っています。流れている曲の歌詞を紹介しましょう。

笠を忘れた駿河の茶屋で、空が曇れば思い出す 様が船かや沖漕ぐ船は、船でもやらいで唄でやる

この歌詞は全文が『日本庶民文化資料集成5歌謡』に掲載されています。

この孔雀丸・鳳凰丸が最後に松島湾に浮かび、御船唄が流れたのは、大正2年9月23日に、宮城県が主催して松島記念会が催されたときのことです。このときの模様を岡本綺堂が「五色筆孔雀丸の再現」に書いています。黒漆は間にあいませんでしたが、復元された御座船に同乗した森宮城県知事は、羽織・袴の老人7人を紹介し、「御座船はこのように復元されましたが、歌い継がれた船歌は、もうこの人々だけです。政宗以来、伝わってきた船歌を聞いてもらいたい」と挨拶ををしています。この船歌は、昭和30年代に「宮城の民謡」を採録する一環としてテープにおさめられ、今私たちがこのように聞くことができます。

水主町(かこまち)の由来

伊達政宗は、瑞巌寺を建立するため、紀州熊野から良材を求め、この材木を積んだ18艘の船(筏か)が松島に向かいました。船には材木を管理する二人の「上乗」が乗っていました。この船団は途中10艘が遠州灘で難破し、8艘が松島に着岸しました。政宗はこの上乗16人を御水主として召し抱えました。この人たちが瑞巌寺境内のはずれから高城宿への道筋に居住したのが水主町です。

《左は水主町(石巻街道) 右は水主屋敷》

高倉淳のホームページ