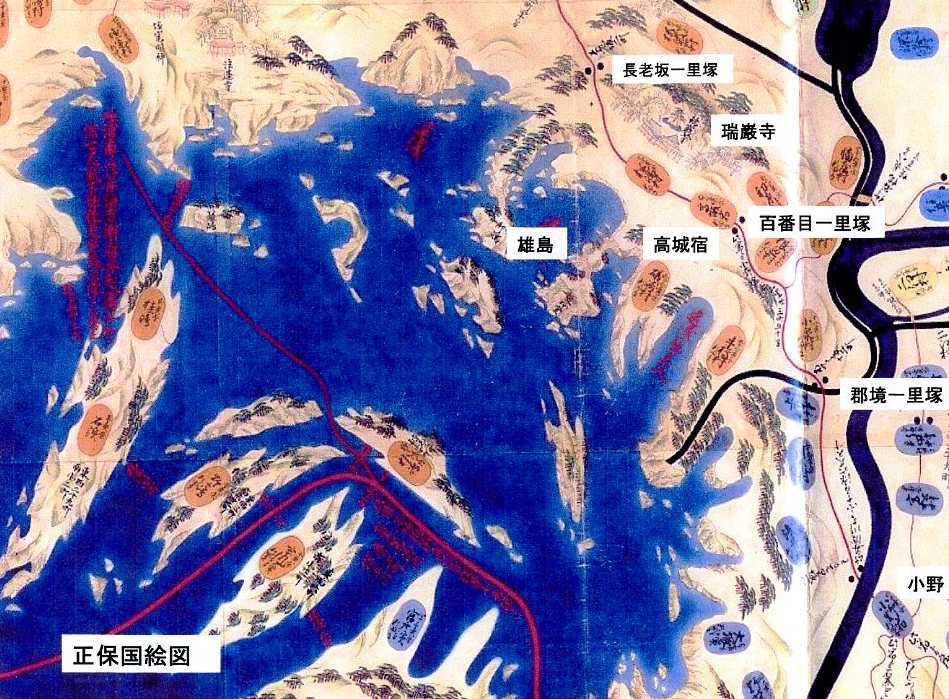

霊場雄島と新説「奥の細道 松島路」

平成19年の河北新報は、宮城県各地の観光名所について「松島海岸が最多23万人」とその賑わいを報じています。その多くの人は五大堂・瑞巌寺・雄島を巡って、日本三景の一つに数えられている景勝松島を堪能して帰途につかれたことでしょう。

松島は「奥の細道」に「扶桑第一の好風」にはじまり「造化の天工、いづれの人か筆ふるひ詞を尽くさむ」という風景絶佳の松島が描かれ、さらに続けて「松の木陰に世をいとふ人も稀まれ見え侍りて」と霊場松島を示唆しています。この松島が霊場であったことを肌で感じた観光客は何人いたでしょう。

霊場雄島

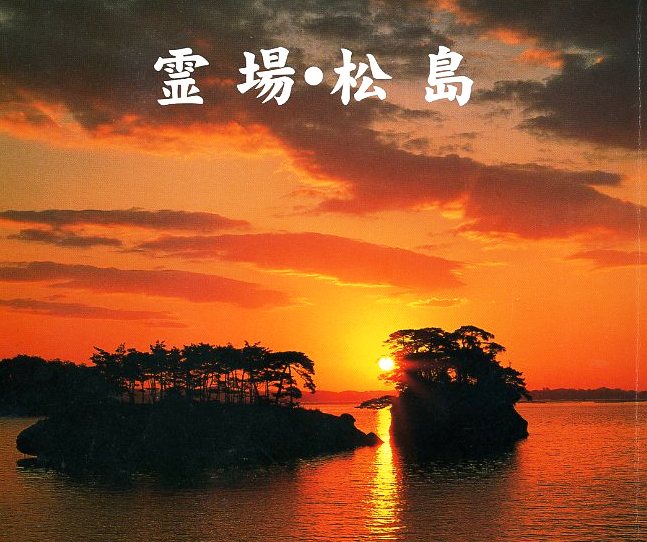

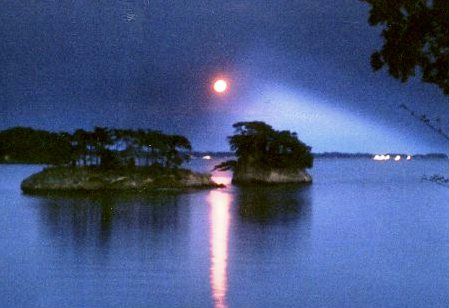

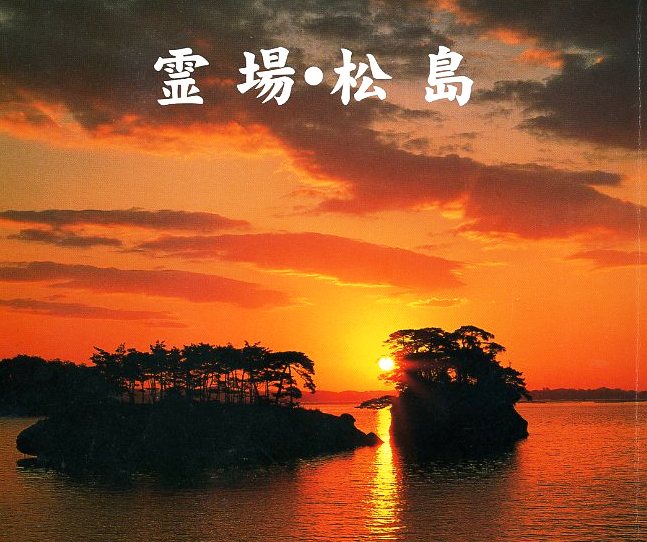

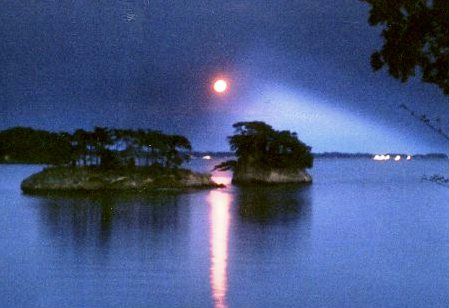

《雄島から見た月と太陽 太陽は東方浄土への信仰 (月は京野氏写》

死者の霊魂の集う雄島

中世の雄島は「奥州の高野山」といわれ、多くの善男善女が、死者の骨や遺髪を持って葬るために訪れています。南北朝時代の観応年間(1350~52)松島を訪れた宗久は『都のつと』に「苔ふかく心すごき所あり、この国の人、はかなくなりにける遺骨をおさめる所なり」と記しています。

雄島の南端に見仏上人の再来と言われた頼賢の碑があります。その脇に骨塔があり、海に面して板碑が立っています。板碑とは鎌倉時代から室町時代に死者の供養のために建てられた石碑です。骨塔は東面して穴があり、遺髪や遺骨を入れられるようになっています。

板碑は大小さまざま70基ほど林立し、その他、土中に埋まっているもの、海の中に落ちているのも沢山あると思います。

《左上骨塔 右上は頼賢の碑》

《左上発掘された板碑 右上は正和2年、徳治3年の板碑》

頼賢碑の読み下し

国の重要文化財に指定されている頼賢碑は、漢文草書で刻まれており難解です。多くの人は、碑の存在は知っていても内容はわからないと思います。このホームページでは、花園大学禅学研究会『禅学研究』(舘隆志著)の『一山一寧撰「頼賢の碑」と松島瑞巌寺ーー御島妙覚庵の観鏡房頼賢の事績をめぐって』のなかから「読み下し」を紹介することにします。

【読み下し文】

奥州御島妙覚庵 頼賢庵主行実銘並びに序

巨福山建長寺住山、唐僧一山一寧、撰す。

徳治丙午(1306)の冬、予再び福山に居す。丁未(1307)の春、僧匡心・弧運有りて、来りて礼謁して言く「奥州より来る」と。其の師の行実一通を手にし、香礼足して予に謂いて曰く、吾が郷奥州に松島有り、其の側に御島有り、庵有り妙覚と曰う。乃ち曩歳、見仏上人来りて茆を結びて居す。見仏、清苦精進して、身は清厳にして口は緘黙たり。日に法華経を誦し、先の十二年中に巳に六万部に満つ。後に八十二に至りて入滅す。厥の後に誦する所、又た数を以って計るへからず。六根は既に浄く、能く神物を役使し、霊異は頗る多し、道は乃ち遍ねく布き、声は朝野に聞こゆ。適たま鳥羽院宇に当たり、本尊・器物を賜う、旌を以って之を異とす。其の島、本と千松島と名け、見仏の御賜を承くるを以っての故に、時人乃ち今の名に易む。凡そ松島の左右、列島は僅に百数、独り此の名のみ揚ぐるは、蓋し見仏に由るの故なり。吾の師の名は頼賢、観鏡房と号し、本州の源氏に生まる。幼くして端愿にして、父母、出家せしめ、乃ち長崎の成福寺に依りて童子と為る。十五にして薙髪して、天台及び真言の教を講席に学ぶ。久しくして忽ち自悟して謂く、「文字の学は出世の法に非ず」と。年四十二に至りて、今の円覚の無隠範和尚、松島の円福寺に住し、往きて之れに依り弟子の列に居す。復た遊方して聖一(円爾)を東福に、大覚(蘭渓道隆)を建長に、仏源(大体正念)を寿福に参ず。孜々として請扣するに、法に異味無し。仍って円福に回り、将に老を終えんとす。無隠、相州の浄妙に遷り、空巌和尚、席を継ぐ。適たま此の庵、主たる者乏き、空巌乃ち師を挙して以って之を補せしむ。既に居して年を歴て、光は大いに振興し、凡そ法社の未だ完からざる者、咸く之を修備す。口に法華を誦え、心は禅寂に住し、二十二年、影は山を出でず、欝として叢社を為し、四衆攸に帰す。人は謂う。「見仏上人の再世なり」と。矧んや其の天性は慈和にして、略ぼ畛畦に物を待つ無く、一清の如く澹安にして、精勤を怡びて怠らず、誠に末法化物の儀範なり。世寿は今八十二、僧職は六十七、居る処平居の時の如し。度する弟子三十余人。匡心・弧運等、師の徳の功を以って、後に著さずは、我の責なり。相い与に議して卒塔婆を立て、以って之を紀す。敢て数語を求め、以って後に信ず。

予、其の語を聆き、又た其の詞を覧、因りて思う、古えの道場を立て法門を振う者、率むね是の道に由る。賢師、其れ是の道に由るか。賛寧師、僧伝を作り、興福の一料有り。賢師、其れ斯の科に在るか。既に法門に補すること有り、故に為めに之れを銘す。銘に曰く、

人は惟だ徳の馨、地は人に由りて興こる。御島の庵、見仏始めて営む。賢師後に居し、乃ち厥の成るに臻る。清明勝静、迷いを開きて醒醒たり。慈善の根力、克く脩齢を享く。弟子、茲に卒塔婆を樹て、其の徳行を紀す。予為めに銘す。

是の歳三月十五日に書す。小師三十人、匡心・弧運、同じく立石す。

新説「奥の細道 松島路」

高城の町はずれで右にそれて松島高校に向かいます。校門の前に「日本橋より百里」という見出しで松島路の説明板があります。「塩松勝譜」という本に「高城を過ぎれば三岐あり」と記され、その1が吉岡への道、その2が松山道で3番目が小野で分かれる気仙浜街道です。

私たちは北進、吉岡道を横目に見て、一ノ渡から、仙台藩四代藩主綱村が吉野から山桜千本を植樹した桜長根を左坂までの旧道を歩きます。「左坂」を何と読むと思いますか?、「あてら坂」です。桜は道の改修工事などで今は数えるばかりしか残っていません。歩くこと30分ほどで左坂につきます。ここで道は三方向に分かれます。この分かれ道には昔福原茶屋がありました。

左の方へ三陸自動車道を越えて北へ進むのが「松山道」です。

ここから先は諸説の分かれるところなので、「奥の細道」の松島路に目を通してみましょう。現代語訳にします。 「平泉へ行こうと出発し、姉歯の松、緒絶の橋などという名所のあることを伝え聞いて、めったに人通りもなく猟師や柴刈りなど往来する道(雉兎蒭蕘)を間違えて石巻という港に出た」とあります。石巻街道の定説は、十文字で松山道とわかれて上下堤に出る道でした。松島町史は石巻街道について「(左坂で)国道45号を横断し、約1,5㎞ほど進むと第二の松山・涌谷路と小野宿への分岐点のある十文字集落の入り口に至る」とあります。芭蕉はこの道を通ったことになりますが、途中には「雉兎蒭蕘」といわれる箇所はありません。ちなみに「松島町史」の近世は私が執筆しました。

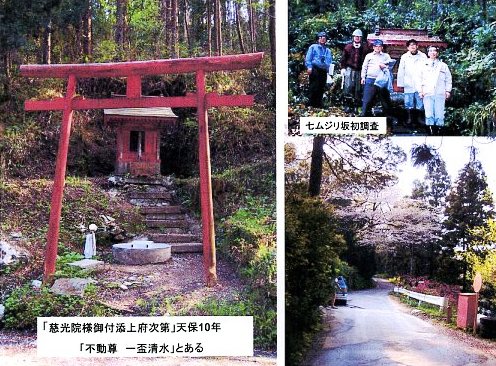

《左上は七ムジリ坂 右不動尊、不動尊前の道、七ムジリ坂調査員》

《左 七ムジリ坂入り口 右 一ノ渡から桜長根》

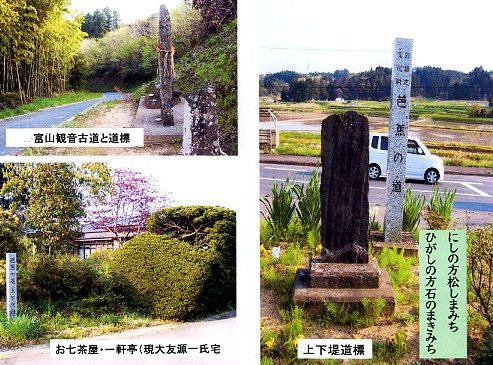

《左は一里塚跡 右の左上富山観音道、右下お七茶屋、右道標》

高倉淳のホームページ