金山一揆

金山一揆は、文禄3年(1594)に仙台領東山地方千厩(岩手県東磐井郡)で起こった。豊臣秀吉の命によって派遣された3奉行は、産金の税を年1回から3回に増やすことを命じました。これに対して金堀たち3000人が白山堂(千厩町松沢神社)に集まり、神水を呑み誓約、一揆に発展した。

金山肝入白石十郎左衛門は、事態を収拾するため、まず秀吉配下の3奉行を安全な処にかくまい、治府岩出山(大崎市)に急報した。重臣たちは会議を開き、黒木肥前を将として鎮定軍を現地に派遣した。黒木肥前は一揆の首謀者を切り捨て、頭取38人を見せしめのために磔にし、一揆を鎮定した。

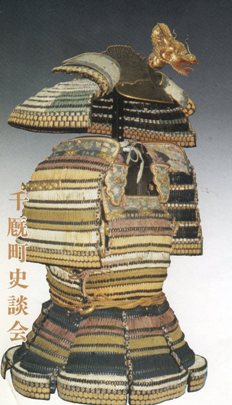

この後、気仙沼の新城又三郎が、この一揆は政宗の陰謀であることを訴えたので、政宗への疑惑が深まり、伊達家の存亡に関わる問題となった。この疑惑を前記した白石十郎左衛門が身命を賭して上洛して申し開きをして伊達家を安泰に導くことが出来た。政宗はこの論功行賞として、下図のような鎧と兜を下賜した(米国ニューヨーク メトロポリタン美術館所蔵)。

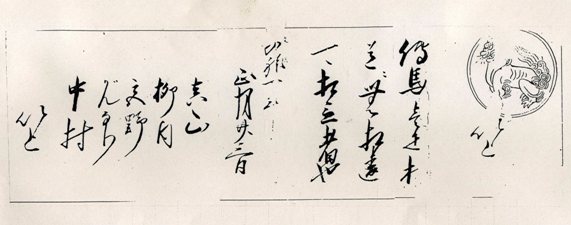

伝馬黒印状は、1595年(文禄4)に岩出山から千厩までの道筋の真山(岩出山町)、柳目(一迫町)、宮野(築館町)、がんなり(金成町)、中村(岩手県花泉町)の村々に伝馬役を命じたもので、終着駅千厩は記されていない。伝馬役とは、公用の通行や公用の荷物の運搬を送る義務が課された。

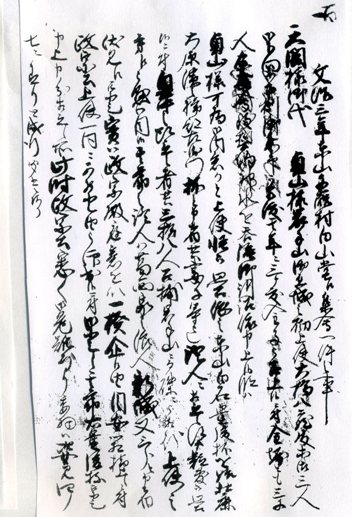

一 文治三年東山千厩村白山堂え集会一件之事 (七巻 百番)

太閤様御代 貞山様岩手山御在城之砌、上使大橋八蔵等御三人」御下向御印判御朱印被相渡、其年ニ三ヶ度金子被召上候ニ付、金堀ニも三千」人及集会、致誓約神水を呑雖御訴訟依申上候段ハ

貞山様可為御内意かと上使怪被 思召、依之東山白石豊後抔を始、牡鹿」大原浜之掃部左衛門抔と申者共妻子等迄証人二相立候得共、疑敷被 思召」候ニ付、奥中之頭立候者共三拾八人召捕、岩手山ニて磔ニ被相行、上使之」旁え被懸御目候、其節之証人ハ葛西家之浪人新城又三郎と申者」伏見え罷登、実ハ政宗殿庭意を以一揆企候由、目安箱指上候ニ付、」政宗公上使一同ニ可罷登由被仰出候ニ付、御登之其節右豊後抔罷登」申上申分相立候所、此時政宗公悉く御危難なり、委細ハ姿見四ノ」七ニ有りと成行聞書ニあり

《政宗黒印状》

高倉淳のホームページ