武田信玄の墓とその子孫

戦国最強と評価されていた軍団を擁した武田信玄は、旗に書かれた「風林火山」の文字のように変幻自在の戦略・戦術を使って奮闘し、その様子は大河ドラマでおなじみである。

領国を広め織田信長と対立、三方原の合戦では、徳川家康を大破したが、その後、病を得て帰国する。途中、信濃の駒場で息をひきとった。死に臨み「三年の間、わが喪を秘せよ」と遺言したといいます。

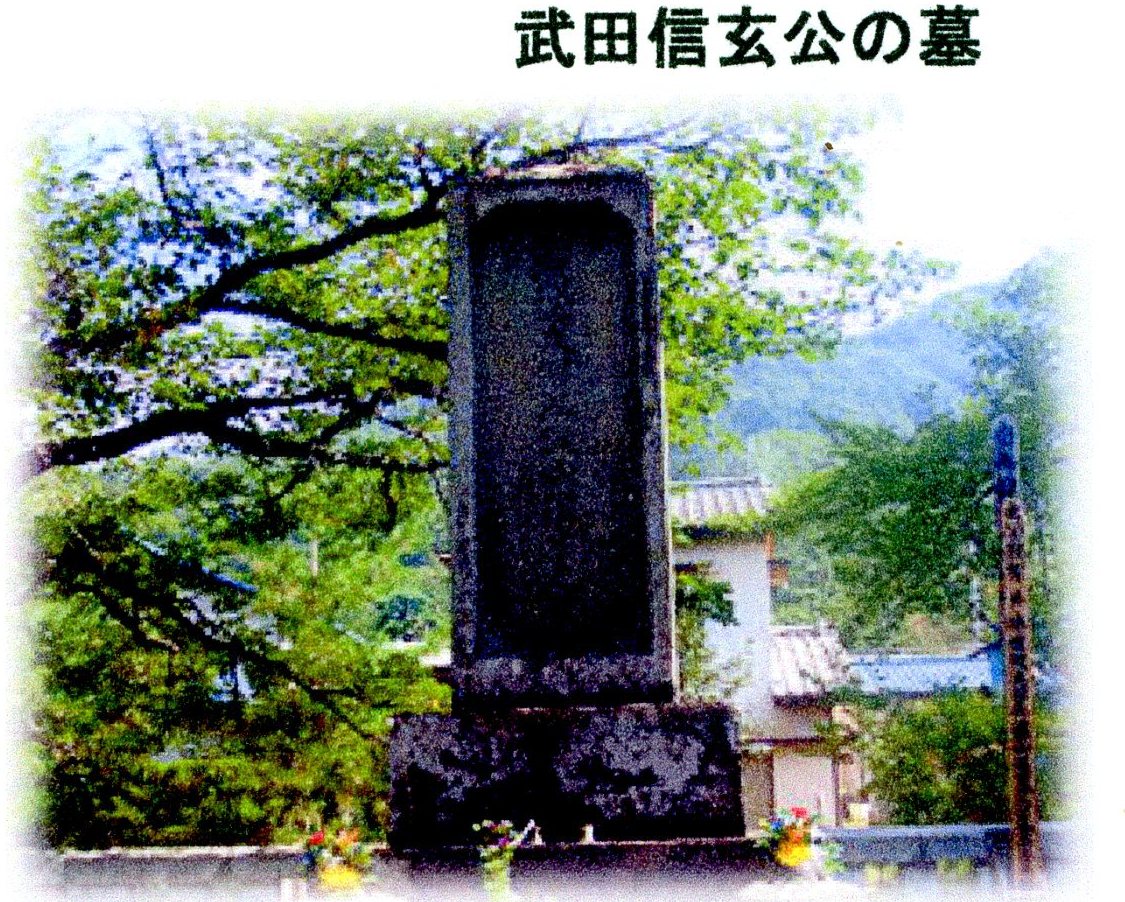

「天正元年(1573)4月12日、信玄公は信州伊那の駒場の陣中にて53歳で逝去されました。

信玄公の死は3年秘密にされましたが、その間ひそかに荼毘に附され、埋葬されたのが、当院(円光院)にほど近い土屋右衛門の邸でした。この場所は後の安永8年、代官中井清太夫によって発掘され、今に残る「法性院大僧正機山信玄之墓」の墓石が建立されました。

その事情を記した碑陰銘は、当院の円光院住職愚応和尚が謹誌したものです。以来4月12日の忌日の回向そのほか供養は、当院で行っています」とあります。

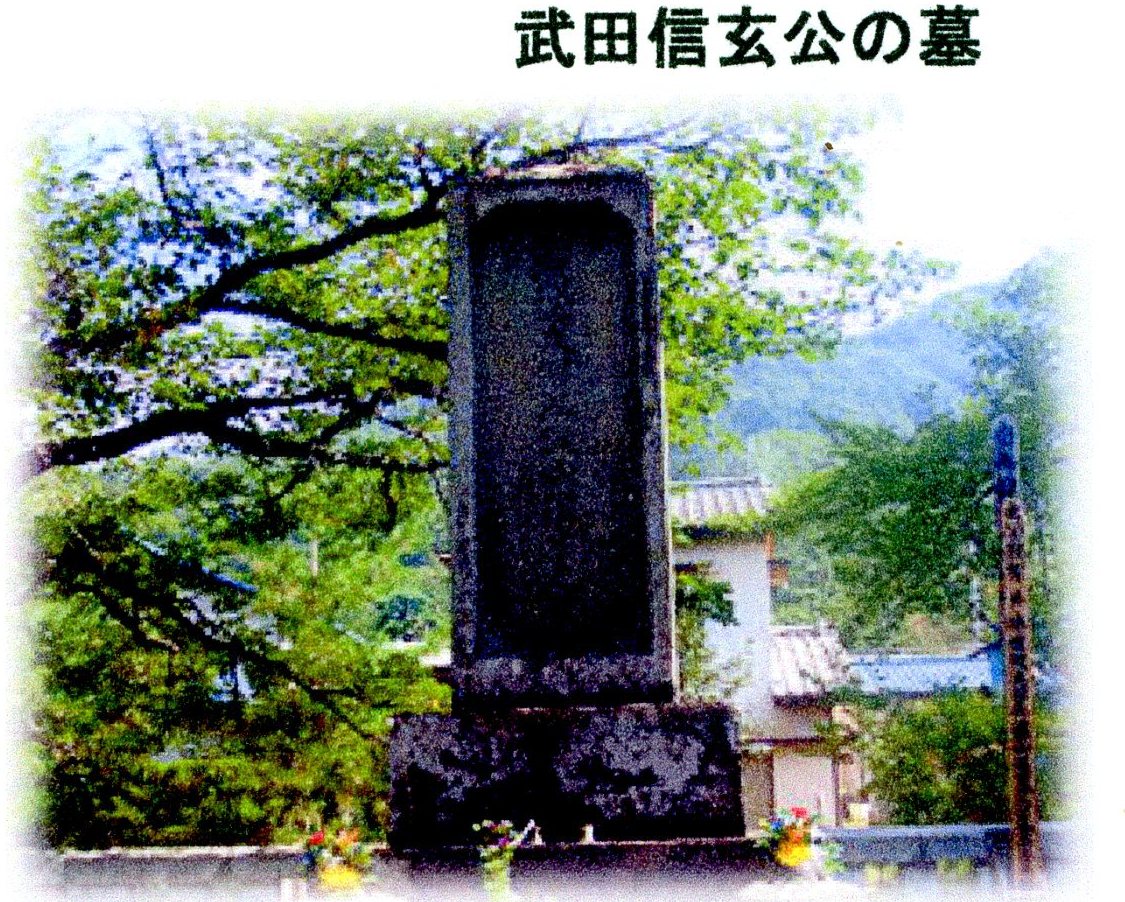

《下図は石巻市河南の武田家の在郷屋敷》

仙台藩の武田家の末裔は、伊達政宗に仕官をして幕末を迎えています。武田信虎の10男信次は、川中島の戦いで戦死した信玄の弟信繁の養子となり、会津に下向し、このことを知った政宗は仕官を求めましたが拒否されました。1595年(文禄4)信次は臨終に際し、遺児へ政宗への仕官を遺言し,長子重次は伊達家に仕官をして、胆沢郡(岩手県)上野原に100町歩が与えられ、新田800石を開いている。

和渕の武田家には代々「諏訪法性之兜」が伝わっていました。この兜は、信玄が着用し、どの戦いにも不覚をとることがなかった不思議な兜と言われています。仙台市博物館の武田家文書のなかに「諏訪法性之兜の由来」がありますので紹介しておきましょう。

諏訪法性之兜之由来

諏訪法性之甲ハ武田信玄ノ着セシ物ナル事ハ人ノ知ル所ニシテ、仙台藩桃生郡和淵邑主武田杢介ノ家ニ伝ハル至宝ナリ、今其ノ由来ヲ繹ヌルニ、武田家ノ祖先ハ信次トテ即チ晴信入道ノ嫡孫ナリ、武田家滅シテ後、会津ニ落来リテ蒲生家ノ食客トナレリ、信次ニ三人ノ子有リ、長ヲ信豊、次ヲ信方、三男ヲ大學チ云フ、或時兄弟ヲ招キ、我ハ武田晴信入道ノ嫡流トシテ他家ニ仕フルヲ潔シトセサレバ、聊カノ縁故ニ依リ当家ニ食客トナリシモ、此儘ニ朽チ果テナムニハ武田之系図モ反故トナラムト兼テ思ヒシニヨリ仙台ノ政宗ト交ハリテ通ジ置キタレバ、我死シテ後ハ片時モ早ク仙台ニ至リ、汝等ノ将来ヲ託スベシ、委細ハ此ノ書ニ認メタリトテ長男信豊ニ渡シ置キタリ、信次卒シテ兄弟仙台ニ来リ遺書ヲ伊達家ニ呈セシニ信豊、信方ニ各十五人扶持ヲ賜リ、末弟大學ヲバ佐々木家へ養子トナシタリ、信豊ハ即チ武田杢介ノ祖ニシテ本家ト称シ、信方ハ仙台元荒町武田家ノ祖ナリ、之ヲ本家トス、故ニ諏訪法性ノ甲モ和淵武田家ニ伝ハレリ、而シテ武田家ニテハ祖先ヨリノ言伝ヘ有リテ、此ノ兜ヲ氏神ト崇メ、代変ノ節ハ七年ヲ経過セザレバ猥リニ拝スルコトヲ得サルノ家法ナリシト云フ、其ノ甲ハ南蛮鉄烏帽子形、金鋤形、五枚錣ニシテ金ノ象眼アリ、今同家ニ伝ハル霊甲ノ巻ト称スル旧記ハ左ノ如シ

八幡大菩薩

天照皇大神宮

春日大明神

明山

明珍宗判

久寿二年正月吉日

魔縁塚

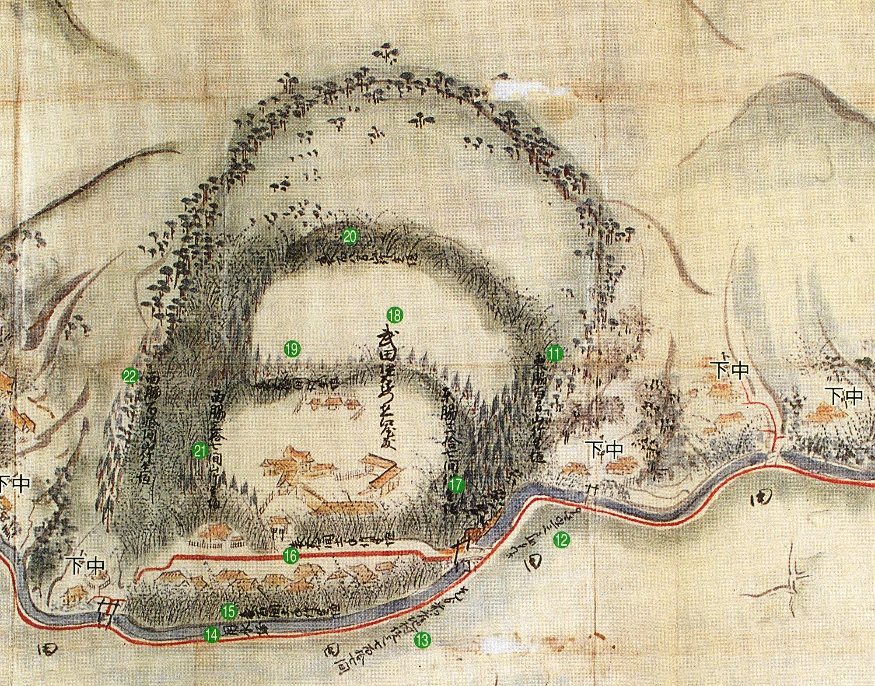

法性院信玄の屍を京都本国寺に葬すとハ偽にて、その実ハ」諏訪の湖に石棺をもて沈めしといひ伝こそ実なりと」思ひしに、甲州の人早川舟平といへる医の語りしハ甲府の古城」脇なる岩窪村に魔縁村といへるあり、田中に一里塚のことき」塚ありて何人の墓としる人なし、里老申伝ふるハ昔此墓を」平て田とせんとて、一鍬二鍬すき返してハ忽然として気絶し」或ハ即死する者多し、故に魔縁塚と名付て此傍に立よる者」更になしとそ、先年御代官中井清太夫の役中に里老をあつめて諭」しけるハ、もし其塚の何人としりたらハ改葬して神にも仏にも」なりてん、其塚のなん人と知らぬとハいかにせんなし、此墓もし霊」あらハ我か言葉承知すへし、かくて誰れ弔ひ誰なる人もなへて、いた」つらに生民の田地を妨て賤郷に魔縁塚の名を呼るも嘸ないひし」からん、そのわひしならんよりハ、其ぬしもしれて明らかに祭られてんこそ」思しもよろこばめ、もし又霊なくハ是を掘覆のとも何の恐るゝあらん、」汝等とく其墓を発くへし、罰ハかくてある清太夫こそ蒙るへきと」あるにそ、里老等も道理に□しつゝも猶恐るおそる覆へせしにや」すくと堀穿てり、深きこと二三丈にして石棺あり、銘して曰、法性院」信玄居士四月十二日薨すと明に見えけれハ、清太夫喝一声して」早其ぬしわかりたり、元の如く埋かしとて、夫より此地を墓所と」定め、此辺を祭田にとて柳営にも沙汰せしとそ、後又甲州人に」聞しにかの岩窪村の境地ハ馬場美濃守御屋敷の跡なりとそ」されハ信玄の寵臣なる美濃守遺言してひそかに其邸に」埋させしならむ、諏訪の湖の事ハ妄談とすへし、此魔塚の義ハ」いかなるいわれを知らす、予あんするに魔塚とハ仏語にて、悪魔」なといへる定なり、平家物語盛衰記ともに内裏炎上の条に平大」納言時忠卿の其時ハいまた右衛門尉にておハせしか山門の騒動をしつ」むる御使に参りて書ける□に畏従致乱悪魔塚之所行也とあり、是又」悪魔の意の如し、信玄たらん英雄の悪魔の名蒙り□んと、こよ」なふ口惜ふおもひ居給へ、又中井氏を得て年久き汚名を洗ひ玉へ」□□かや、千裁の知れともいふへからん、

近頃上諏訪の人に石棺の湖にありと言ことハいかにと尋ねしに、鐘の落入しハ聞得へきと石棺ハ聞すとなん

武田勝頼の死去しハ実なれと、京師にさらし」たる首ハ土屋惣蔵の偽首なり、勝頼の首ハ先達而高野に贈り」遣しぬ、今に高野に惣蔵より三月廿一日の書簡存せり、史にある」打死の日よりハ以前のことなり、甲州勝沼に柏屋山大善寺といふ寺」に勝頼の墓あれと、それハ惣蔵の屍の首を埋し故に今も武田の」一門ハ此墓に訪る人なし

武田太郎信勝ハ天目山にて勝頼と共に自害せしとハ偽なり、甲府に」てハ奥州仙台に落たりと申伝ふ、故に勝頼の首の梟せられしハ青史に」見ゆれと信勝の事ハ見えずなりけり、近年甲州の加茂村の加茂」御神の鳥居を修覆せし時、鳥居の棟より一通の願書を出せり、其書後」に三月八日信勝奥州下向につき改名とそ書たりける、其書今に社」人の□物とせりこそ、是よりますます以甲人ハ信勝の実は落しと」信す申伝ふ、案るに甲陽軍鑑に太郎信勝と伊達太郎と年月」きと不審なりと書たるハ心ある筆にて、信勝の死せることをハ書しる」さずあるも又□むへし、南部家ハ武田の一族なれハ、是を便りて落たらん知へからす、近頃仙台の家士日野恒なるものハ予に従ひ学ひし者なり、それか話に聞ハ、仙台の藩に代々武田太郎と申家柄の士あり、信勝の孫胤正しき家也といへしとそ、数年の□□然として、いよいよもって信勝ハ奥え一向の実たるを信しぬ

高倉淳のホームページ