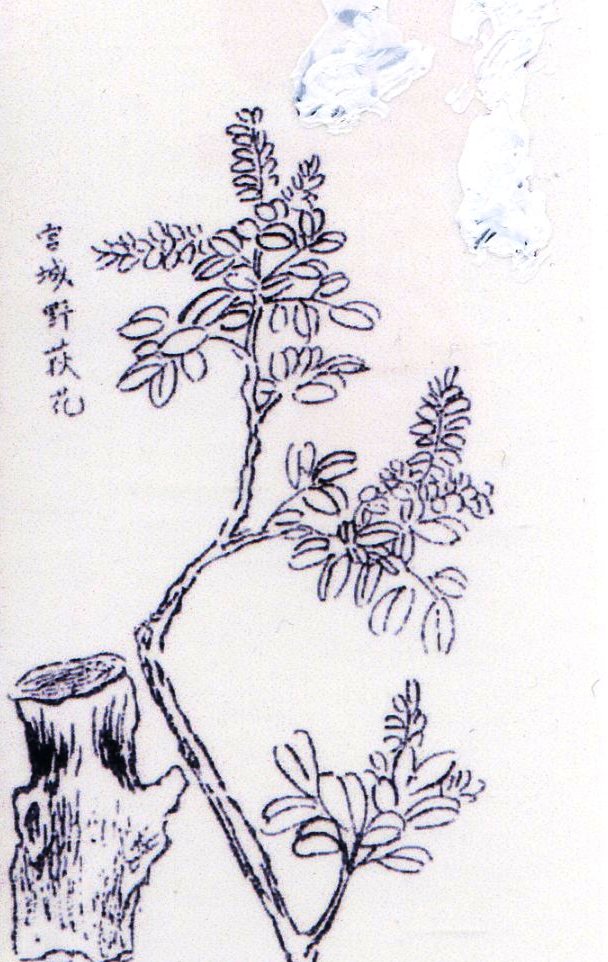

←《谷文晁画・萩》

宮城野の木萩

一 はじめに

宮城県の県花は「ミヤギノハギ」であり、仙台市の市花は「萩」である。県花「ミヤギノハギ」は1952年(昭和27)の公募によって96%の圧倒的多数で決まっている(野草園シリーズ55「萩」)。応募者の大半は、歌枕「宮城野」に咲き、都人が見た萩が念頭にあったと思われる。かって私は「仙台郷土研究」(271号)に「宮城野の萩」というテーマで、国府多賀城への道を往復した人々が見た萩は「ミヤギノハギ」ではないということを報告した。今回はさらに焦点を絞って、多くの古歌に詠まれた萩は「木萩」ではないかという仮説をたててみた。

本論に入る前に、私は植物学については全くの門外漢なので、ここでとりあげる「木萩」は植物学上の「キハギ」ではなく、国学者僧契沖の「萩には草萩と木萩とありて」という主として江戸時代の地誌に記されている分類に随う。

二 江戸時代の宮城野および萩

1689年(元禄2)、仙台を訪れた松尾芭蕉は「奥の細道」に「宮城野の萩茂り合ひて秋の気色思ひやらるる」と記している。芭蕉が見ようと思った宮城野の萩はどのような萩であったろうか。

江戸時代後期の旅行家であり、民俗学者である菅江真澄は「はしはのわかば」に「原町より宮城野に出たり(略)今はしら萩もいろまじりたるも、いろよきもなふ、ただおばなにまじりて咲きたる、かなたこなたに見えたるは、つねに見ならひたるいろながらも、うちすぎがたくいこふ」とある。真澄が見たのは「どこにでもある萩ではあるが、歌枕であまりにも有名なのでしばし休んだ」というのである。このどこにでもある萩が「なぜ」という疑念があったのかもしれない。また1771年(明和8)に宮城野を訪れた細井平洲は「をしまの苫屋」で「粟の畑にくさぐさの葉もまじりおひて、いづこに萩のさいたるらん」と書きとめている。

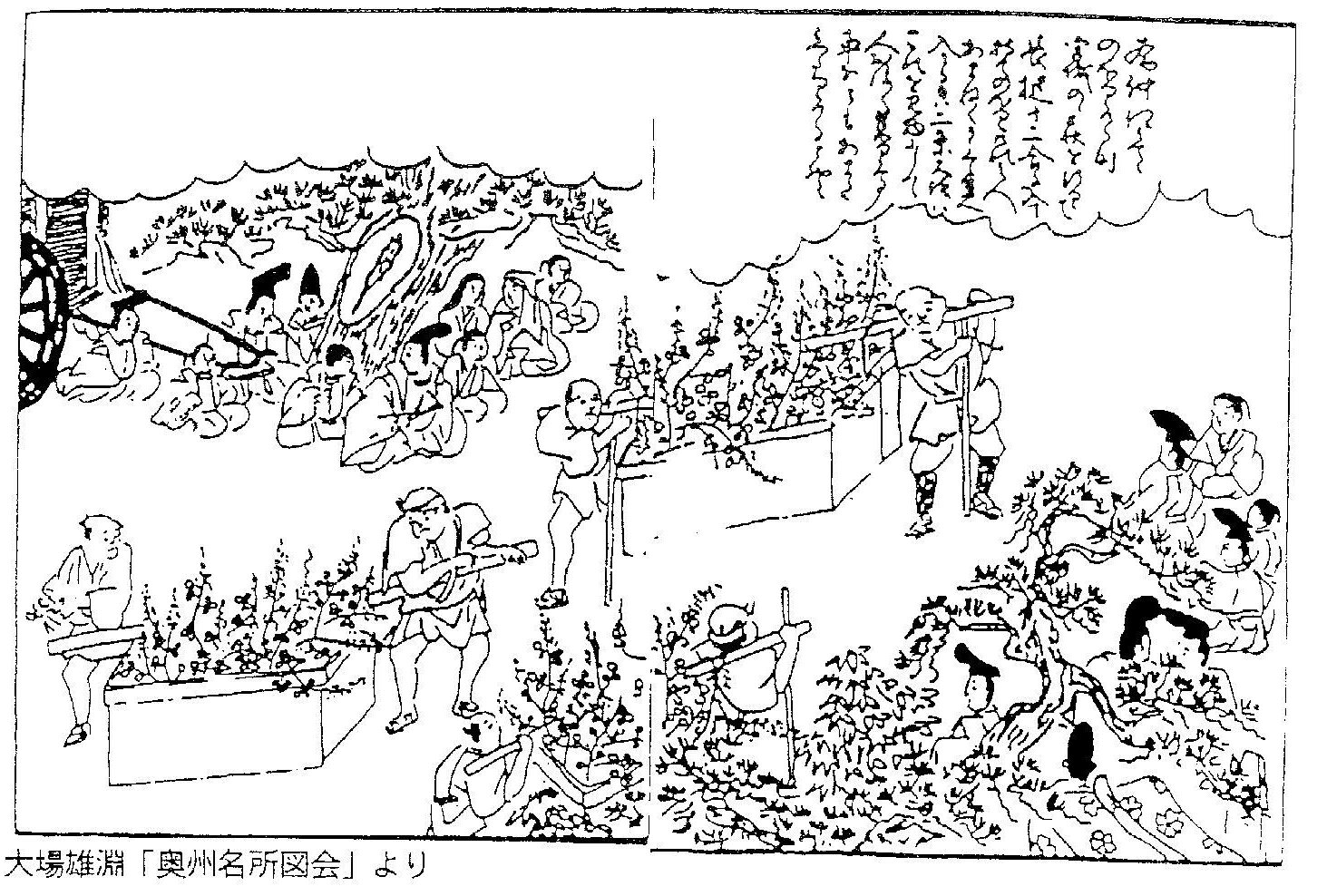

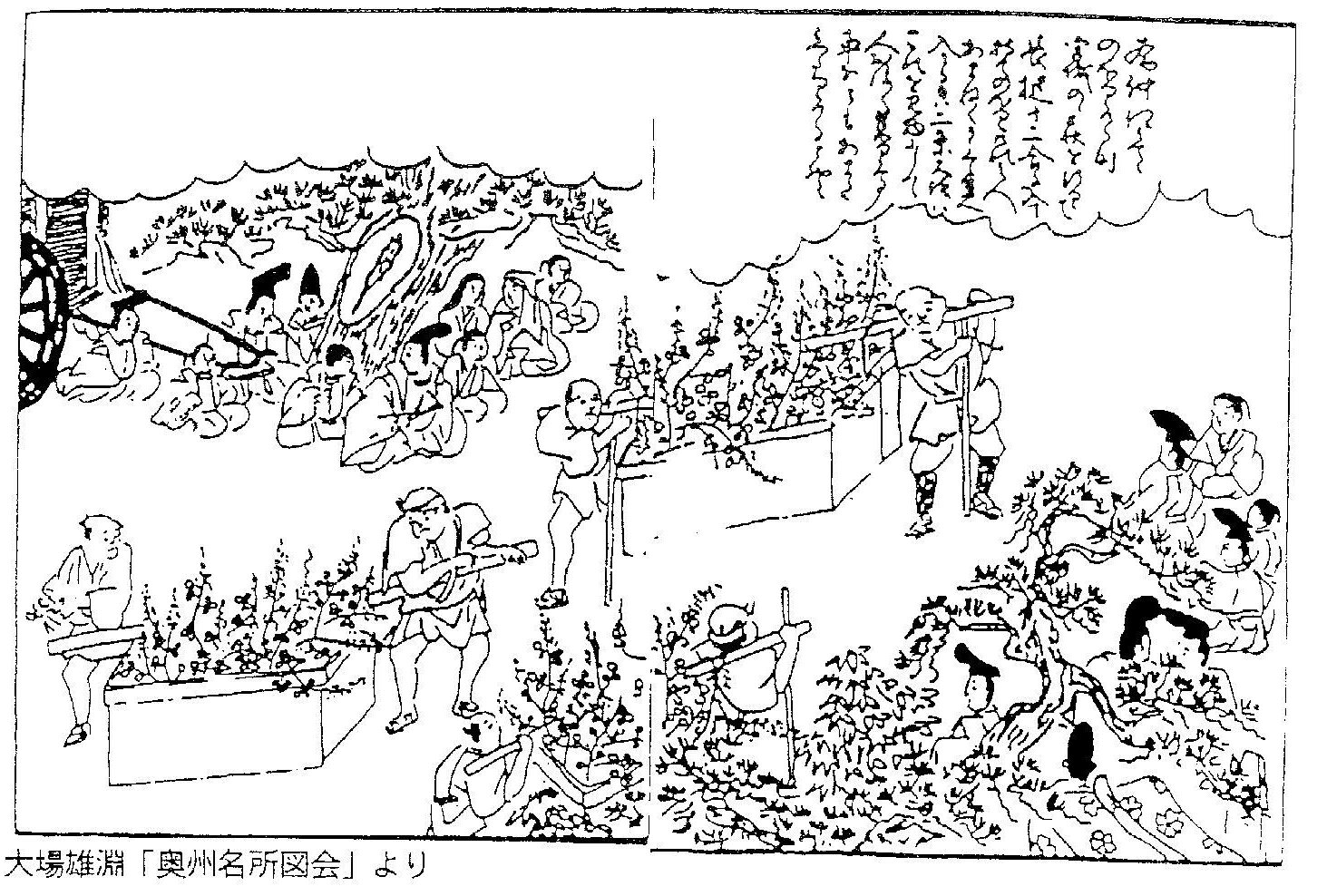

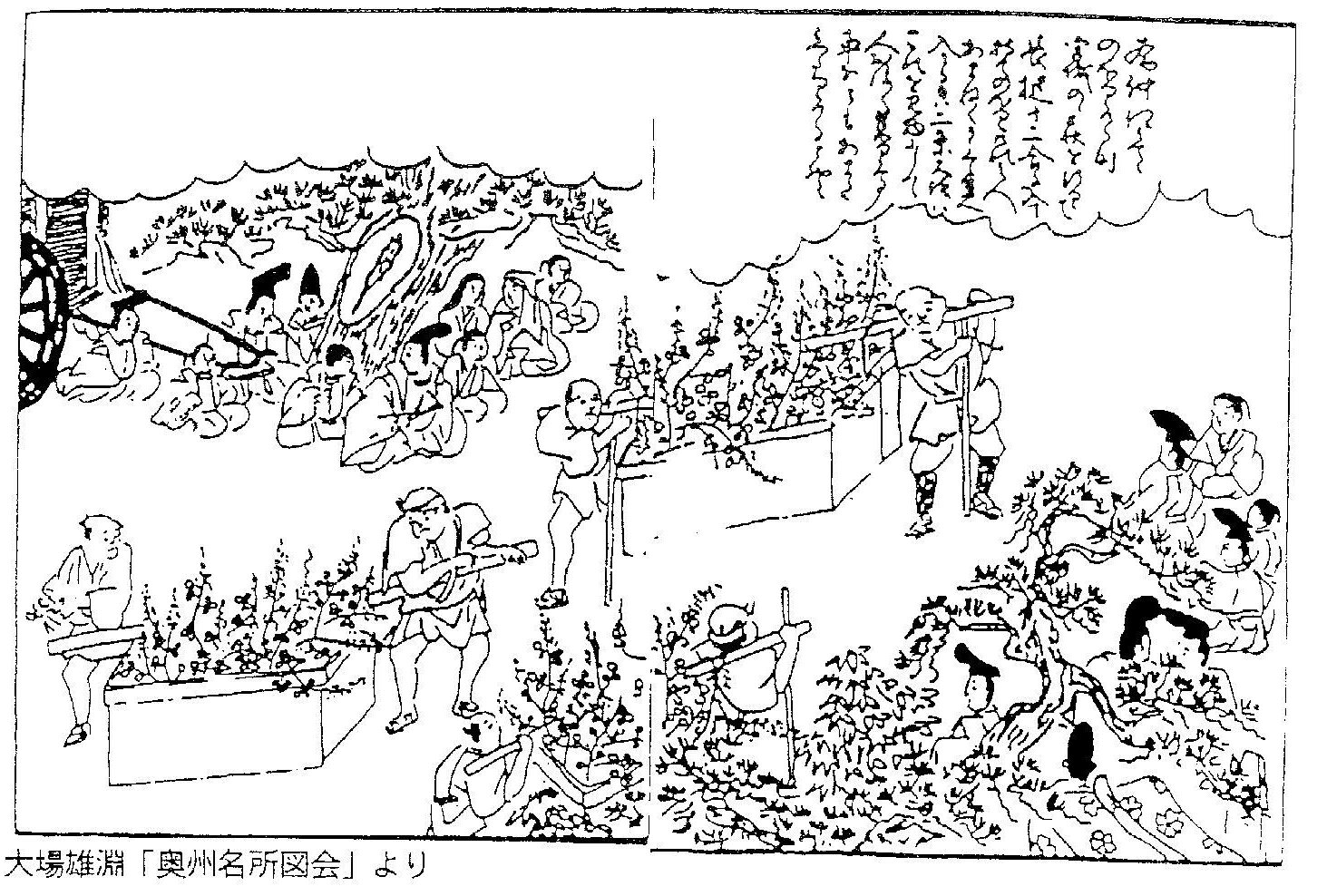

宮城野の萩を話題にするとき登場するのが橘為仲が陸奥守の任を終わって都に帰るとき、12合の長櫃に掘り起こした萩を入れて、都につくころ花盛りとなるように持ち帰って都人を喜ばせたという話である。このことを大崎八幡の神主大場雄淵が「奥州名所図会」に絵と文を交えて取り上げている。その文の中に「今は広野に小松原生ひつヽきて、今は名のみのこっているだけである」と書き添えている。

《都人に見せるため長櫃に萩を入れているところ》

安永年間(177〜1780)の地誌「残月台本荒萩」(仙台叢書)には「此野に白筋有て吉田咲分草萩あり、此の野を言う也、一年切りに萌え出咲なり」とある。文中の「吉田咲分」については不明であるが、「一年切」の草萩が生えていたと語っている。同書あるいは1695年(元禄8)に成立したと考えられる「仙台鹿の子」は続けて「昔、宮城野の萩にて弓を打ち、鼓の胴を拵えたる名物なりと古説にあれは」とある。昔は鼓の胴を造れたほどの太さの萩があったが、それは古説であって今は草萩ばかりで木萩はなくなっているというのである。能楽が盛んとなって、鼓の材料となったのかもしれない。

また、南北朝期に宮城野を訪れた僧宗久は「都のつと」(仙台叢書)に「宮城野の萩の名に立もとあらのさとはいつよりあれはじめけん(略)そもそももとあらの萩とは春やきのこしたる去年のふる枝にさきたるをいふなりときヽおき侍り、それを木萩と申侍る」と述べている。

三 観賞用の萩

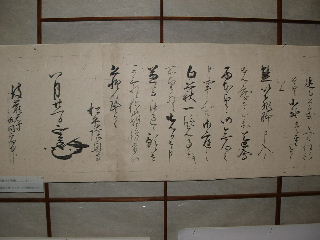

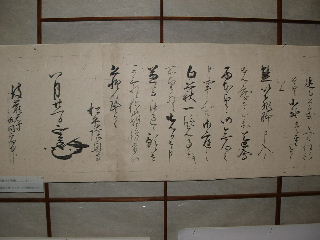

伊達政宗は1622年(元和8)に、武蔵野で川狩をしたとき、五日市(現あきる野市)の大悲願寺を訪れた。庭には白萩が咲き乱れ、その見事さに心をひかれた政宗は、後ほど飛脚に書状を託して白萩一株を所望した。この伊達政宗書状が同寺に残されている。『仙台市史 伊達政宗書状』の「大悲願寺宛書状」の解説に、「包紙裏面に海誉(十三世住職)の弟子秀雄(十五世住職)が伊達輝宗の末子、すなわち政宗の弟であるとの伝えが記されている。政宗の弟といえば、政宗が小田原参陣前に成敗した小次郎であろうか。このような縁から白萩が1973年(昭和48)五日市から贈られ、現在、仙台市博物館入り口正面で今も白い花を咲かせている。

《伊達政宗書状:白萩所望状》

四代藩主綱村は、萩を一カ所にしておくと絶滅のおそれがあるので、他の地に植栽している。「残月台本荒萩」に「綱村公萩一ケ所に在て、もし絶えなん事もやといひ給ひて、北山輪王寺の北小谷菅の西中山古海道の東の山々に、嶺五つほとの地へ此萩を植えさせ給へし」とある。「此萩」が白萩かどうかは不明であるが、北山の満勝寺・光明寺・覚範寺には今も白萩が植え継がれている。また政宗が晩年を過ごした若林城の屏風絵には、佐久間左京の描いた「鹿と萩」には政宗の讃があり、萩の花の色は白である。中山古海道とは、輪王寺脇の道を北進して、水ノ森公園の東端を通り、加茂団地を経て七北田川を渡り元七北田に至る道である。

《若林城にあった屏風絵》

《上左は七ヶ浜の毘沙門堂、上右は松島瑞巌寺の境内の萩》

観賞用の園芸品種として萩が栽培されるようになるのは、江戸時代の大名庭園が造成されるようになってからである。1842年(天保13)に、仙台藩主伊達慶邦が、水戸藩主徳川斉昭に贈ったという宮城野萩が偕楽園に植えられているが、ミヤギノハギであるとは確認されていない。(平成20年春、残念ながら伐採されていました。)

四 現在の自生地をたずねて

七ケ宿町にかって住んだ佐藤石太郎さんは「森の名手 名人一00人宮城県代表炭焼」に選ばれている。過日七ケ宿を訪れ、佐藤さんに萩の自生地を案内してもたった。佐藤さんの話によれば、「萩には男萩と女萩があり、男萩は炭にすると備長炭のような良い炭が出来、女萩は家畜の飼料とした」といい、七ケ宿の夫婦沢には樹齢20年位の男萩が林道に沿って生い茂っていた。原石山(下黒森)には丸葉萩という女萩および外来種のイタチ萩が自生していた。

仙台市桜ヶ丘公園交番から大橋に向かうと、右側斜面には「ミヤギノハギ」が植栽されており、左側にはツクシ萩がまばらに生えている。ミヤギノハギについて東北大学名誉教授で、植物分類学の泰斗である木村有香氏は、「宮城野の萩は宮城野萩とは異なり、今も仙台周辺に自生するキハギ・ツクシハギ・ヤマハギ等が主体」(野草園シリーズ55)と述べ、「週刊朝日百科植物の世界4〜292」には「ミヤギノハギが栽培されはじめたのは、園芸趣味が社会に広まった1650年代」としている。

仙台近郊で木萩が自生している場所は、青葉台の東北工業大学グランドがある。グランド北斜面には木萩が、青葉台ゴルフ場入り口にはツクシ萩が自生している。七ケ浜町の松島四大観の一つに数えられている多聞山毘沙門天堂前には高さ四メートルほどの萩が、松島町瑞巌寺境内には直径16センチの太さの木萩が今も花を咲かせている。

五 歌枕と木萩

宮城野は長町利府活断層線の東に広がる沖積層の原野である。宮城野貨物駅近くの七郷堀を跨ぐ架橋工事の現場を見ると砂礫を含む地層であった。工事現場の担当者に他の所はと聞くと、一面このような状況という。これは東北工業大学グランド脇の斜面も同じである。萩は深根性で、大豆などと同様にマメ科植物で、根に根粒バクテリヤをもち、肥料がなくても自生可能なのであろう。このような宮城野原に都からの東山道がかって通っていた。最近の発掘の成果によると東山道の道幅は10メートル内外で、直線状であるという。まさに今の高速道路なみである。

この宮城野に歌枕が多く残されている。「宮城野」「躑躅岡」「木ノ下」、少しはなれて「玉田」「横野」があり、近くに「末の松山」「沖の石」「野田の玉川」があり、多賀城には「壺の碑」がある。この歌枕を素材として多くの歌人が和歌を詠んでいる。仙台藩の学者佐久間洞巌著「観蹟聞老志」(仙台叢書)に宮城野に関する古歌115首を載せ、萩の研究家小原伸氏はその著『宮城野』に、萩を詠み込んだ古歌66首を掲載している。古今和歌集の有名な歌1首を紹介してみよう。

宮城野の本あらのこはぎ露を重み

風をまつこときみをこそ待て

「こはぎ」は「木萩」のことであろう。葉の露が重いので秋風が吹いてほしい、私もあなたを待ちますよという恋の歌である。

木萩について補足してみたい。 貝原益軒「花譜」の中で「萩に数品あり、木萩とて古枝より葉生じて花咲くあり」と記し、本居宣長は「玉かつま」に「萩の大木の事」として「みちのくの宮城野わたりの萩は、二丈あまりばかりなる多し」とある。二丈とは6メートルで、「多し」とあるから群生していたことを示している。

また、1853年(嘉永6)に伊具郡丸森村の森右衛門一行の「伊勢参宮仕候御事」という道中記の金閣寺のくだりに「龍門の瀧あり、茶の湯の座敷あり、この所になんてんの床柱あり、萩の木の柱二尺廻り程なり」とある。2尺は66センチであるから、まさに萩の木の大木を柱にしたことになる。

都人が見た宮城野の萩の定説は草萩である。しかしどこにでも生えている萩であれば古歌には詠まれることはなかったであろう。当時、都からエミシの住む異国、陸奥国府多賀城へ赴任する役人が、いよいよ到着する一歩手前が宮城野である。また任終えて都に向かうスタートの地が宮城野で、林立する萩の木はお土産話になったであろう。都と異国の長途の旅の感傷が歌に詠まれ、現地をおとずれなかった人々も、お土産話しを聞いて歌枕宮城野を素材として詠まれたと考える。

仙台市、宮城県の萩が多く咲いている場所の写真集はここをご覧ください。

ホームヘ戻る

高倉淳のホームページ