大河原の東山道

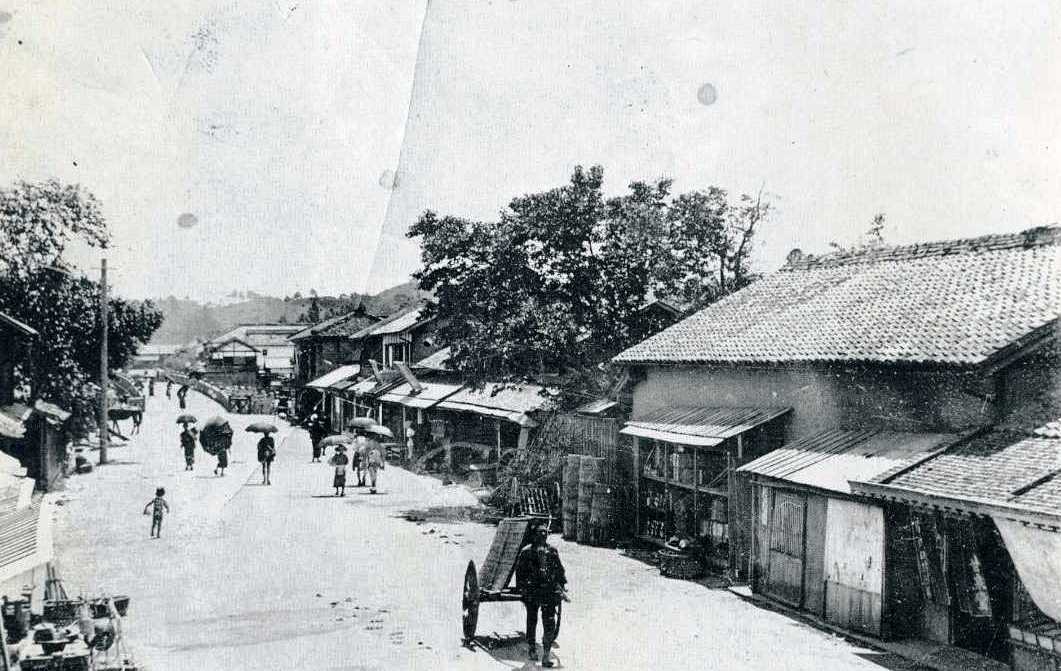

《左は一目千本の桜 右は明治42年の栄町の通り》

大河原町は、亘理町、角田市、白石市、蔵王町、川崎町、柴田町に通ずる県道があり、交通の要衝となっています。近世には奥州街道が通り、金ヶ瀬・大河原の二宿がありました。

大正12年に白石川改修工事の完成を記念して、白石川両岸に1200本の桜を植えられました。

1.大河原の東山道情報

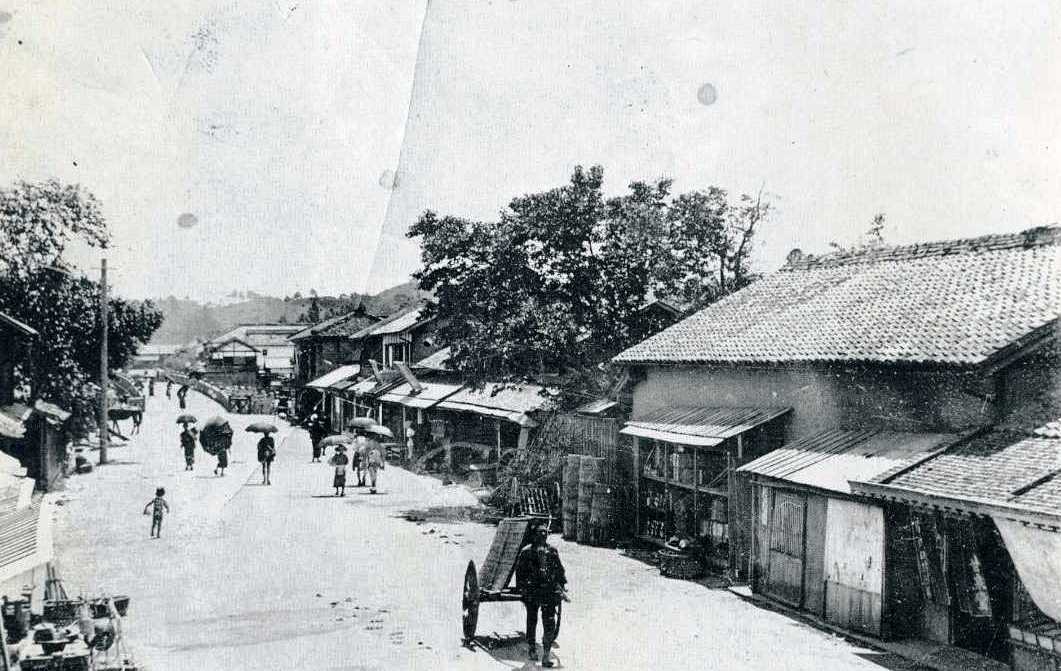

古代律令制時代の行政区と区内の官道を五畿七道といいました。五畿とは、京周辺の大和・山城・摂津・河内・和泉の五ツの国です。七道とは、東海・東山・北陸・山陽・山陰・南海・西海の諸道で、陸奥国・出羽国の幹線道路(官道)が東山道です。

東山道は奥羽開拓の重要な交通路で、柴田駅(大河原)は、陸奥東山道と出羽東山道の分岐点です。この道は、奥羽で牧歌的な平和な暮らしをしていた蝦夷征服するために造成された道です。最近の調査報告諸を見ますと、なんと道幅は10メートル内外ですから高速道路の三車線と同じ巾があったということになります。さらに大部分が直線道路です。

《左は五畿七道 右は群馬県下原宿遺跡 東山道跡》

「みちのく」は「道の奥」、もとは「道奥国」といい「陸奥国」です。この最果ての地に蝦夷が生活をしていました。「日本書紀」には「東の夷の中に日高見国がある。これを蝦夷という。土地は肥えていて広い。撃ちてとるべし」とあります。

《左は陸奥・出羽東山道駅路 右は宮城郡・名取郡と周辺の駅・駅路》

ここで問題になるのは、柴田駅がどこにあったかです。

『東山道の実証的研究』では、「現地を歩いた限りでは、柴田駅は大河原町ないしは柴田町に比定したい」とあります

平成16年に出版された『古代の道』には「大槻如電が駅路通で示した場所が比定地として定着している。如電はここに立石長者の遺構があり、源頼朝の軍勢が舟迫に宿泊した事実(吾妻鏡)などで最初に比定したもので異論はでていない」とあります。大槻如電とは辞書『玄海』を著した大槻文彦の兄さんです。

最近の論文に「宮城県考古学8」の「東山道陸奥国柴田駅の所在いついて」(芳賀寿幸)では宮を比定しています。 根拠は、「駅屋の間は30里(16㌔)」で、篤借(越河)・柴田(宮)・小野(川崎)・玉前(玉崎)がほぼ等間隔であるということで、宮から四方峠から小野への道を「強調したい」としている。

このホームページでは、仮説としての大河原説をもとに考えることにしたいと思います。まず絵や写真を見ながら想像をしてもらうことにしましょう。

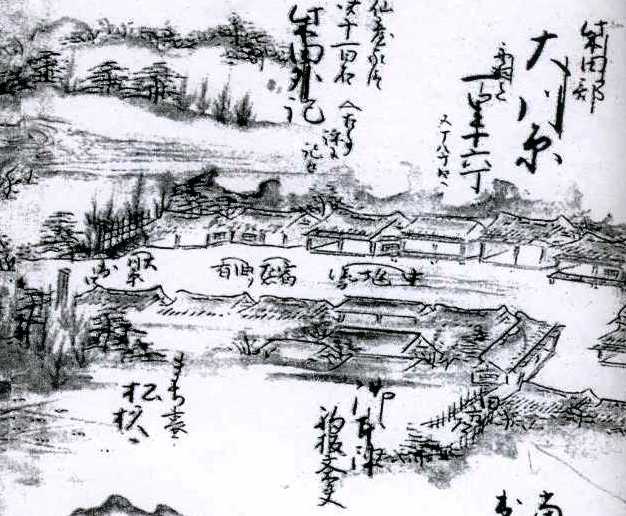

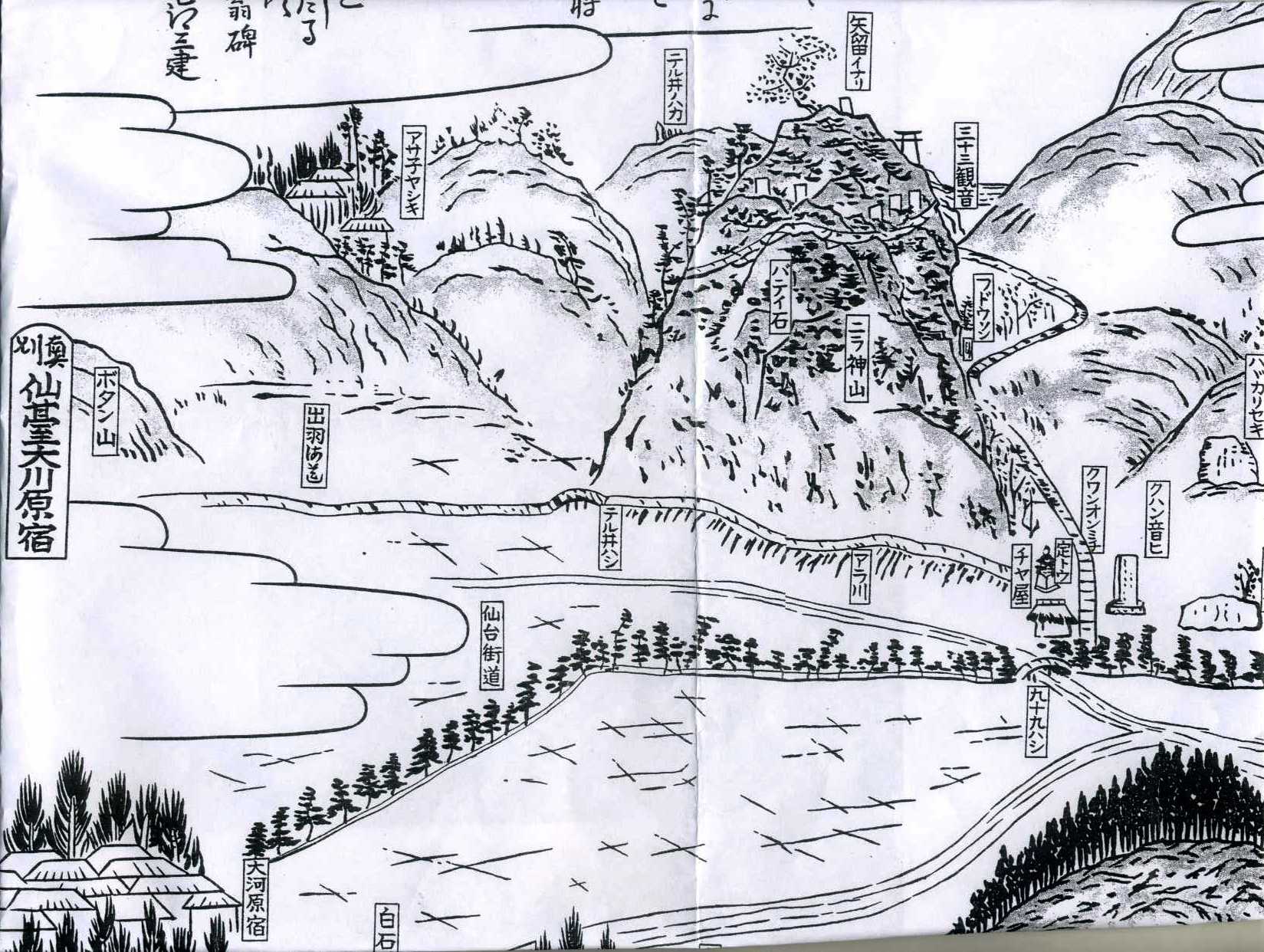

《左は増補行程記「旧古道」とある 右の韮神絵図に「出羽海道」とある》

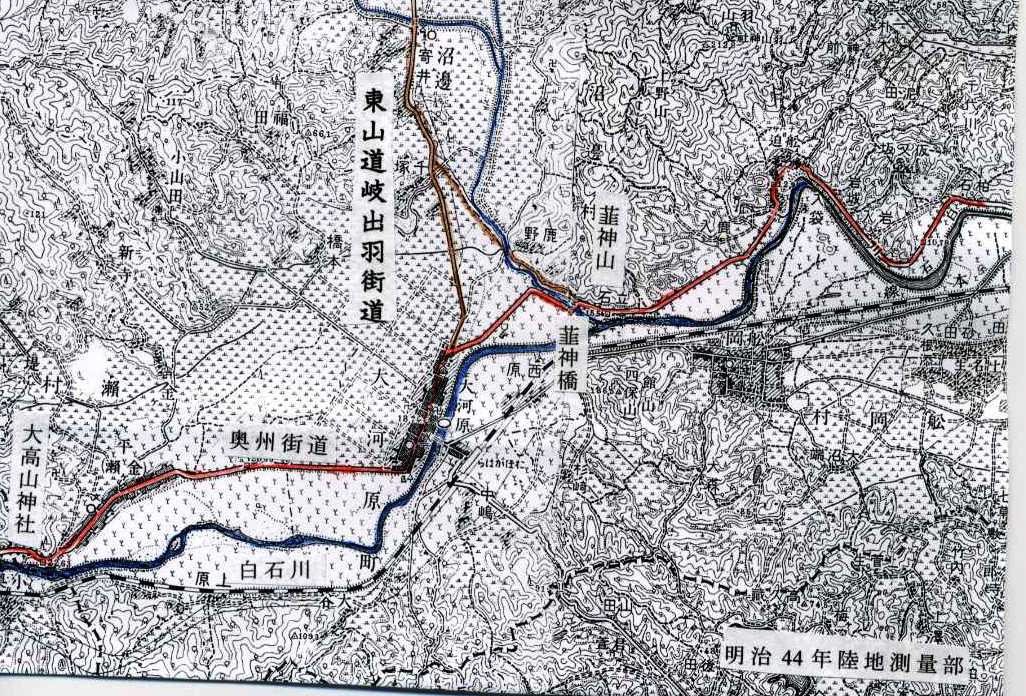

《上の図を明治44年の地図に図示》

江戸日本橋から盛岡までの奥州街道を描いた「増補行程記」(盛岡中有公民館蔵)の大河原宿の宿はずれの、図では「柴田郡大川原」とある右下に枡形(鍵形)があり、宿場から北に抜ける道に「旧古道」と書き込まれています。これが上の図の「東山道岐出羽道」の村田から小野に通ずる道と推定されます。

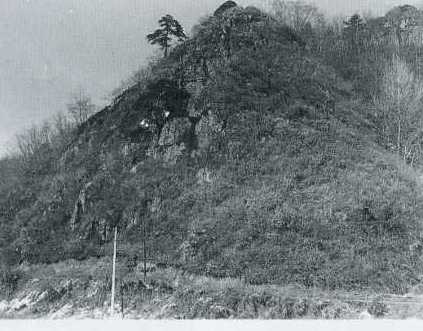

《左の赤線は奥州街道,緑は出羽海道 右は韮神山の旧態》

このへんの事情を吾妻鏡で考えてみることにしましょう。吾妻鏡とは鎌倉時代の史書です。ここでは源頼朝の本隊が、東山道を進み、奥州藤原氏の阿津賀志の防御線を突破し国衡を追いつめた場面を頭に思い浮かべてみましょう。

「芝多郡大高山の里に至る。西木戸太郎国衡は出羽の道を経て大関山を越えんとす、(略)国衡駕する所の馬は奥州第一の駿馬高楯黒と号すなり、大肥満の国衡(略)深田に打いりて陸に上がることが出来ない」とあります。「大高山」は延喜式名神大社大高山神社(移置されている)のことで、「大関山」は笹谷峠のことです。峠には「有耶無耶の関跡」があり、古歌に「もののふの出るさ入さに枝折りする とやとや鳥の有耶無耶の関」があります。兵隊さんが峠で道に迷わないように、枝を折って目印として歩いている様子が目に浮かびます。これらの記事からは明治44年の地図にある出羽岐街道が重なります。

高倉淳のホームページ