大衡村の奥州街道

宮城県には「村」と名のつく自治体は大衡村だけです。この大衡村に「第二仙台北部工業団地」が造成され、今は奥田地区にトヨタの「セントラル自動車」が2010年の操業を予定し工事が進められています。このため村内に残されていた奥州街道は消滅することになりました。このホームページは、やがて姿を消す奥州街道を映像として残したいという目的で作成してみました。

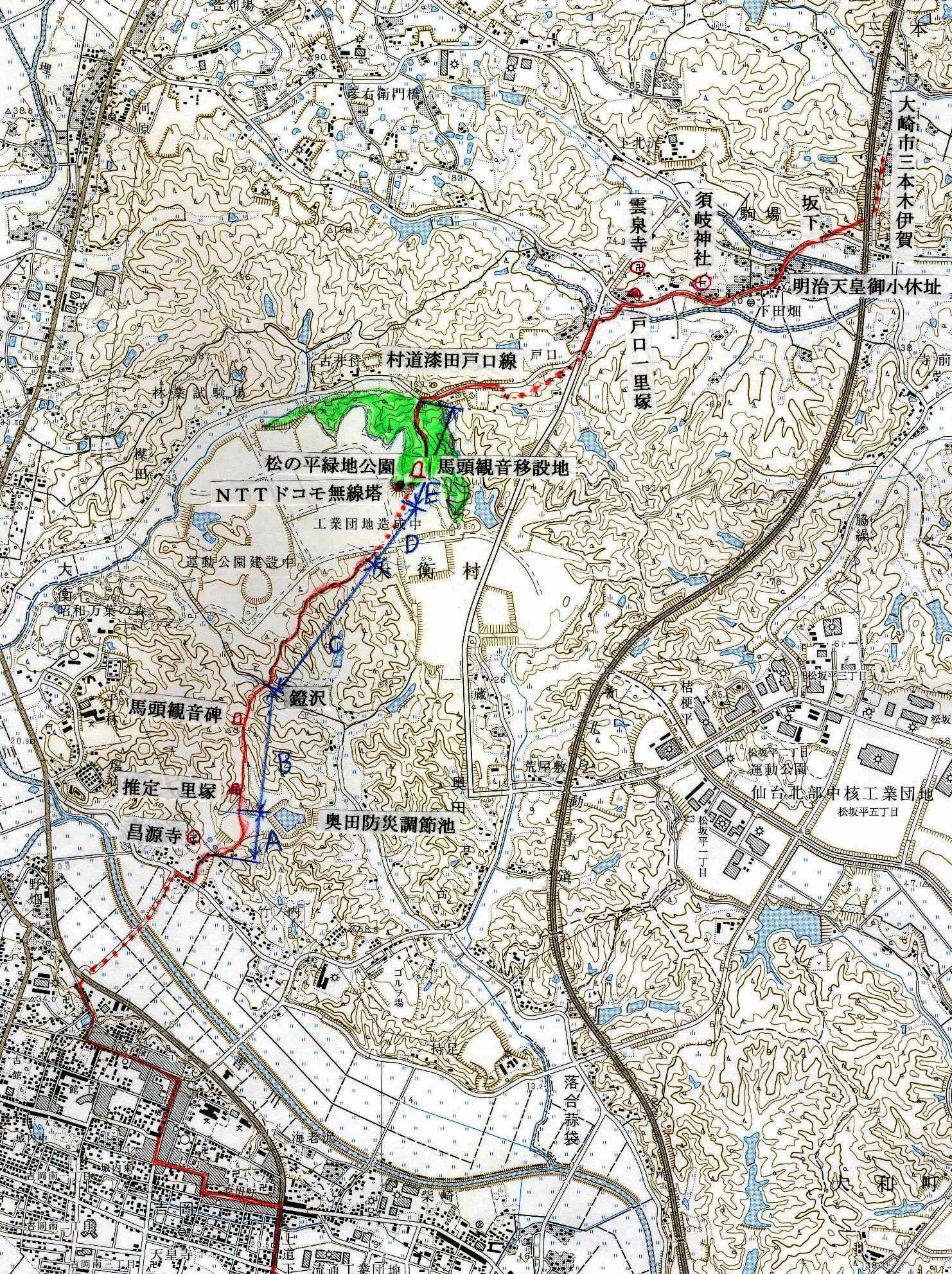

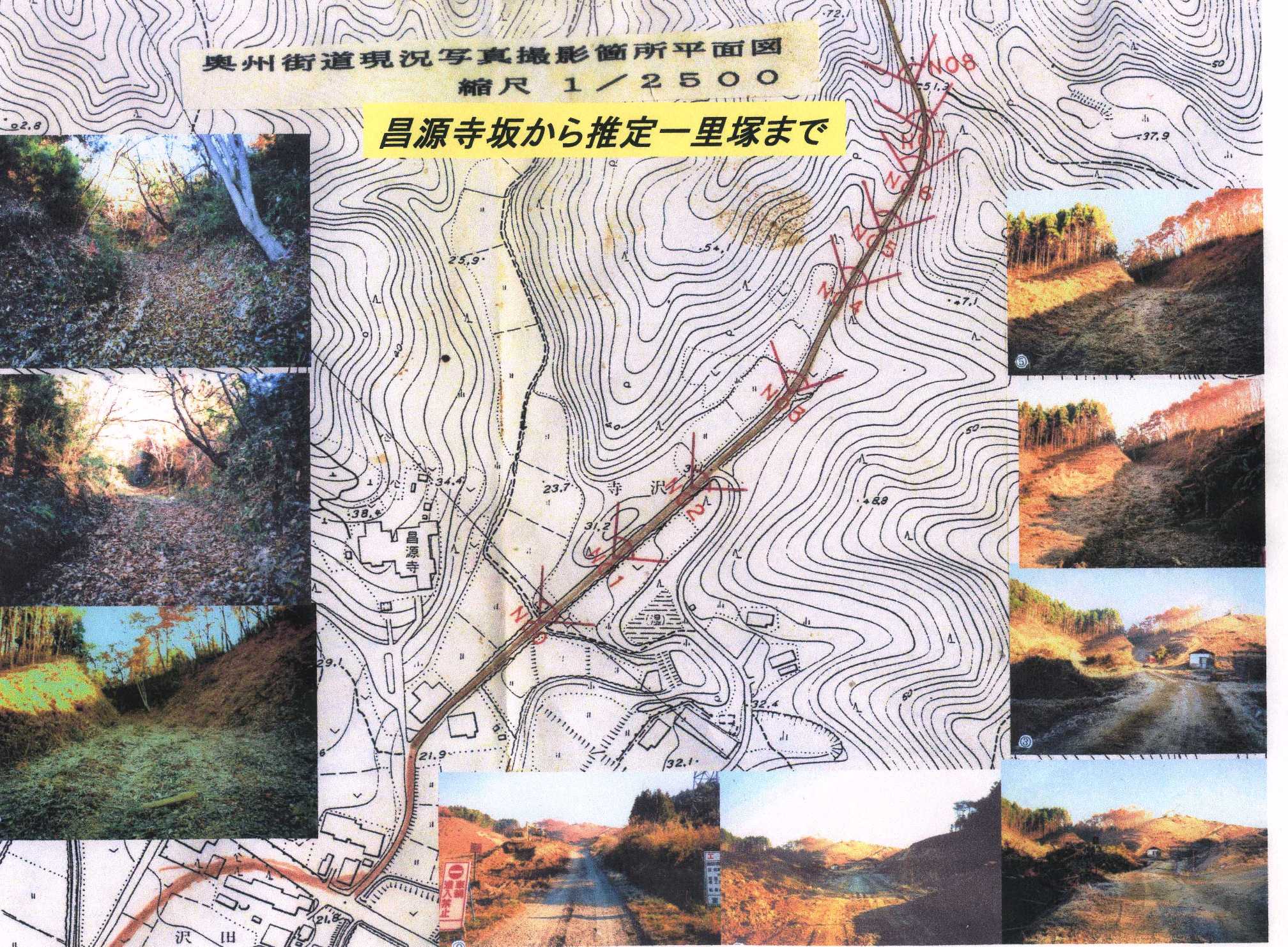

下の図を見て下さい。大衡村に残っている奥州街道を便宜的にAからEまでの5地区に分けてみました。Aは昌源寺坂から推定一里塚の手前まで、この先の鐙沢までが、今回記録写真をを撮るために踏査したしたB地区です。この先のC区は踏査時点で工事が進んでおり、映像はありません。D地区はここから「松の平領地公園」の入り口まで、E区が公園内を走る奥州街道です。

「みやぎ街道交流会」の「事業」にも「街道ならびに地域資源の保存・継承」があり、記録の保存を前向きに取り組んでいます。

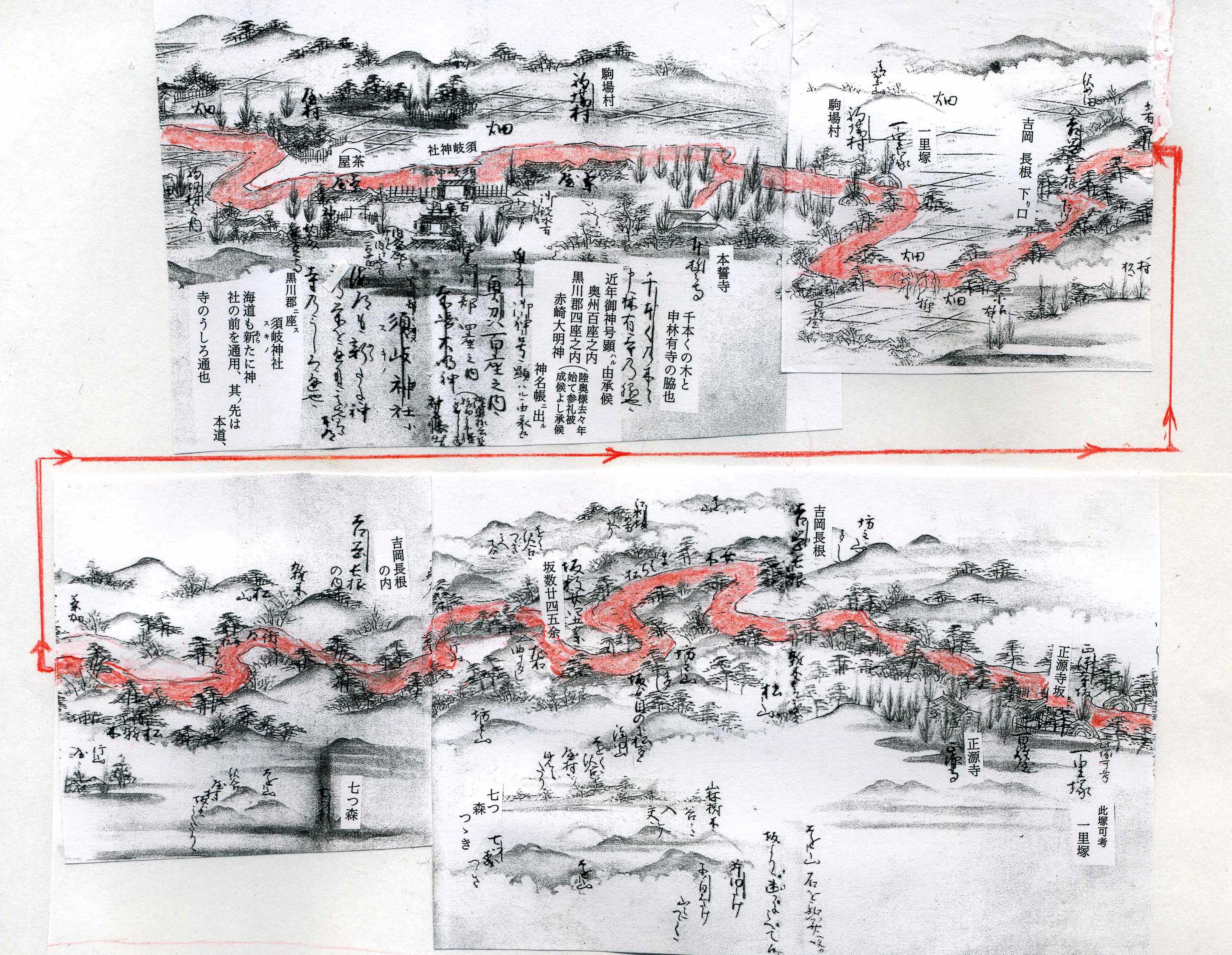

《朱線が奥州街道》

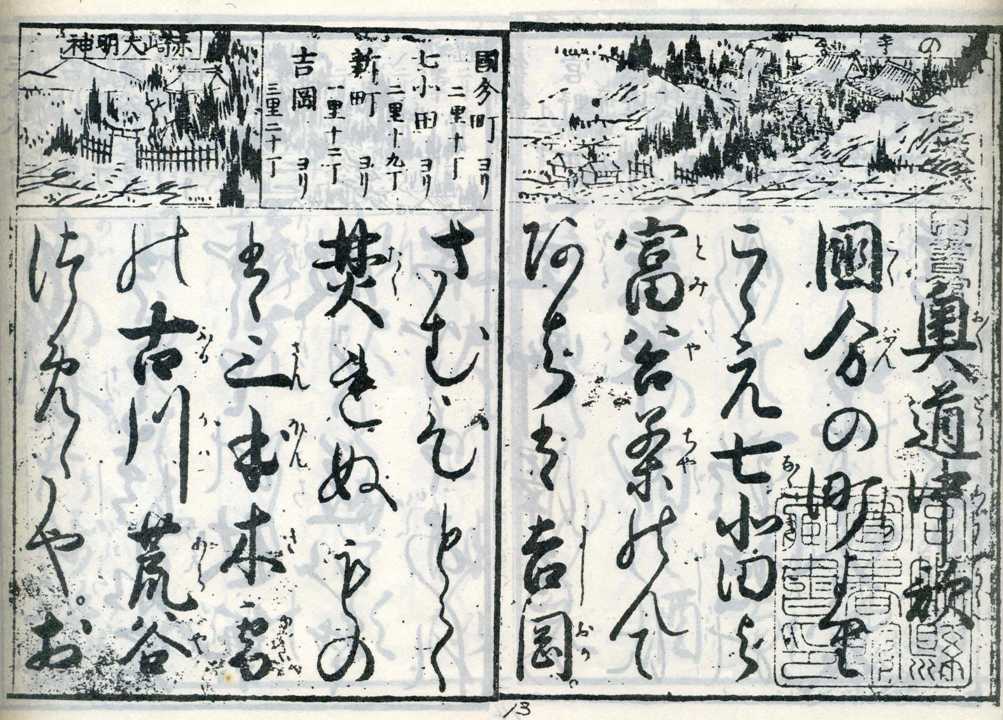

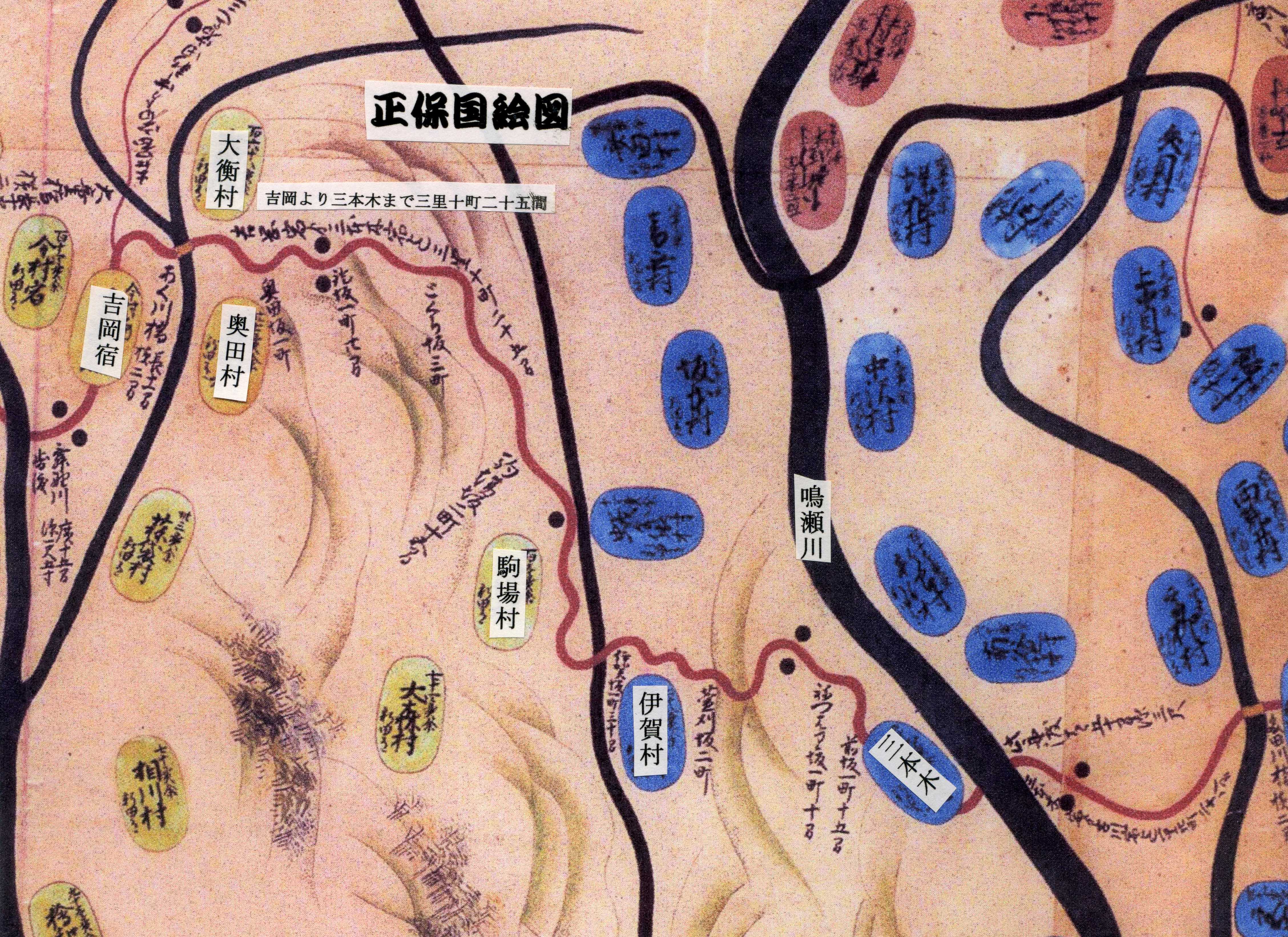

《上は道中往来・奥道中歌歌 下は正保絵図より》

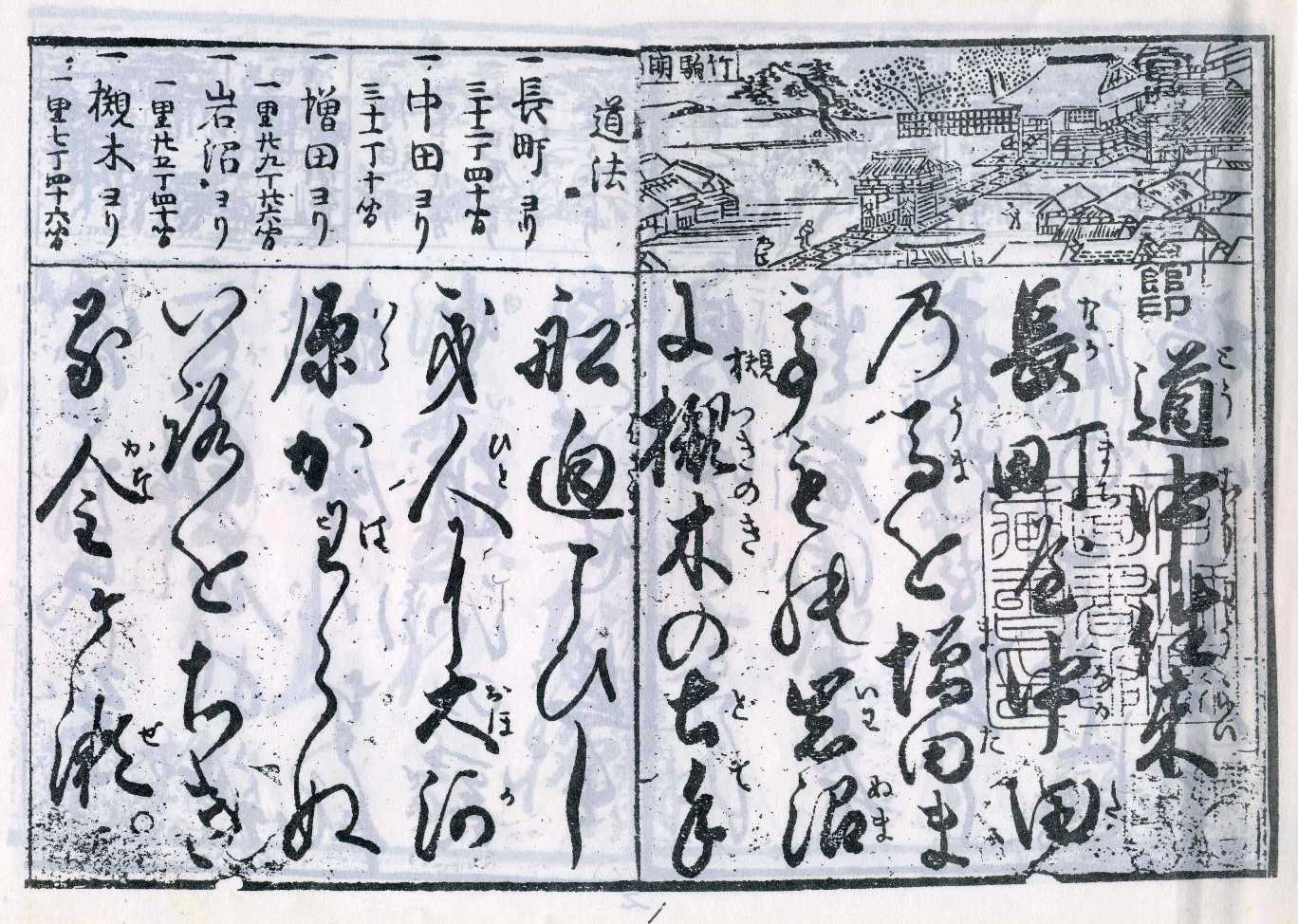

《上の図は増補行程記》

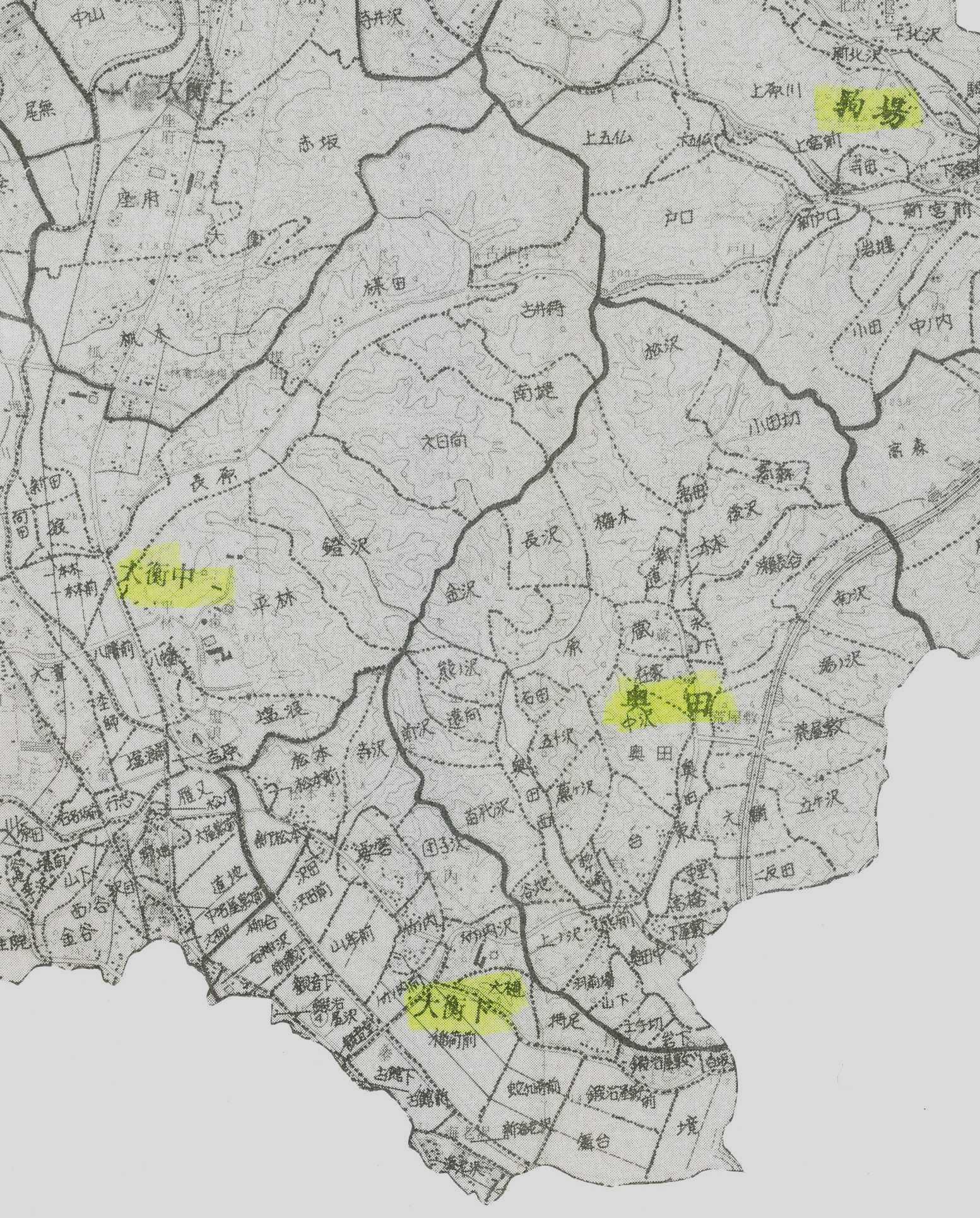

歩き始める前にもう一度『大衡村史』の付図の街道に面した大字・小字、村境の図をみることにしましょう。

《村境、大字・小字図》

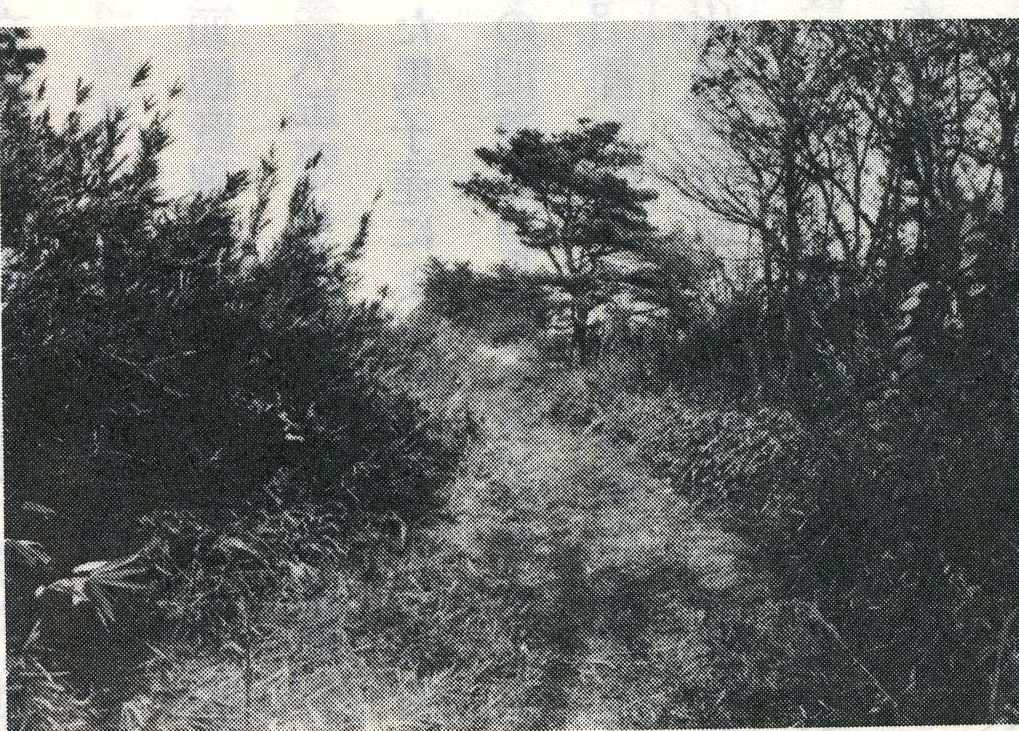

これから奥州街道をたどりますので動画で気分を味わってみましょう。

《D地区》

昌源寺坂入り口から③までは160メートルあり、現在の道脇に旧道をかいま見ることができます。ここから右折すると奥田防災調節池があります。さらに旧道が整地された時の土砂の上160メートル進むと、荒れて残された旧道入り口に出会います。ここから鎌や斧で篠竹などを刈払いながら約180メートル進むとB地区で、すでに刈払われた推定一里塚に出会います。

正保国絵図には「奥田坂一町」とあり、一里塚を過ぎたところに「鐙坂一町二十間」とあります。また「撫子日記」に「あぶみ坂といふ坂を下る」とあります。筆者が昭和五十年代に「大衡村史」の近世編を担当して歩いた時の記録を引用してみましょう。

《C地区》

、

高倉淳のホームページ

正保国絵図を見ますと、吉田川を渡り吉岡宿に入る手前に一里塚の印があります。この一里塚は道の西にあったのを東の現在地に移し復元しています。吉岡宿の中を通り宿の出はずれから向かいの丘に昌源寺が見えます。国道を横切り善川を渡ると間もなく昌源寺で、右折すると奥田防災調節池の工事の作業道路とその脇に旧道が重なっているのが見えます。

この道はやがてトヨタ自動車会社の敷地となり、やがてなくなってしまいます。この道を赤湯温泉湯治のために歩いた仙台藩の国学者保田光則は「撫子日記」に「程なく坂を登りゆく、昌源寺坂とも奥田坂ともいふ、長き坂路なり、山の上を遙かゆく、西東遠く見渡さる、あふみ坂といふ坂を下る、駒場といふ所に至りて、赤崎大明神の社あり、是延喜式にのする須岐神社なり、其側に茶屋あり」と記しています。

この動画を見て道幅は何メートルでしょう。ほぼ3メートル前後でしょうか。正解はD区に出てきます。

A地区は昌源寺坂入り口から推定一里塚の手前までですが、さらに奥田防災調整池造成のために整地された部分と、その先の一里塚まで篠竹が生え荒れた奥州街道に分けられます。

まず村役場で平成8年に調整池造成のときに街道の地点ごとに撮影した写真がありますので、合成してみました。

昌源寺坂、奥田坂ともいう。途中に「首洗池」と「お仕置場」といわれる池と杉林の平坦地が道の東側ににあり、罪人が処刑されたとこころと伝えられる。坂を登り切ると奥田村と大衡村の村境に出る。間もなく大衡村分に直径5メートル程の円形の一里塚が残り、松の木がある。この一里塚から200メートル(実測160メートル)はなれた所に、道の西側に東面して馬頭観音碑が四基が建っている。年代は文化六年(1809)、天保三年(1832)、弘化四年(1847)、安政三年(1856)で、そのうち三基に「三町講中」「下町中」「奥田村」と刻まれているので、吉岡宿の人々や人馬継立に従事した馬子たちによって建てられたものであろう。

とあります。

鐙沢は工事作業道になっており、BとC地区の境です。C地区は既に工事が進められており、私たちは入ることができませんでした。再び『大衡村史』を引用することにします。

記されています。

D区間の公園入口までは既に開発済みなので、役場で撮影した斜視と地点を合成した図を見ることにします。図には道幅が記載されていませんので下記します。

①=3,5㍍ ②=3,1㍍ ③=3,4㍍ ④=4,1㍍ ⑤=3,4㍍ ⑥=3,1㍍ ⑦=3,0㍍

⑧=3,0㍍ ⑨=3,2㍍ ⑩=3,0㍍ ⑪=2,8㍍

緑地公園となる地域に、旧観をとどめた奥州街道が残されています。ここは工場やここで働く人たちの憩いの場となる所でしょう。街道は江戸時代を彷彿と描けるような場所として永く残して欲しいものです。

街道入り口には、NTTドコモの鉄塔が立ち、遠くからも見えます。入り口の階段を上ると旧道に出会います。ここに立ち止まり今たどってきた道を思い浮かべ昔をしのび、またB地区から移した馬頭観音碑の前で、この街道を行き来した人や馬・駕籠の時代をを肴にして江戸時代を談ずるのも一興です。『広辞苑』に「馬に乗る人、担ぐ人、そのまた草鞋をつくる人」も刺身のつまになります。

旧道は舗装された村道漆田戸口線に出ると江戸時代の旧観はおわります。

このホームページに使用したスライドは、ごく一部分です。この調査に参加された方々は現状をカメラにおさめています。この多くの記録を一括して後世に残したいものです。この地域には科学技術の最先端の工場で働く人々です。その人たちの糧になれば幸いです。調査に参加した方のお名前を下記します。

「東海道踏査隊」佐藤達夫、鈴木亨(ビデオ撮影)、相沢まき子

「動画撮影」 加藤純二