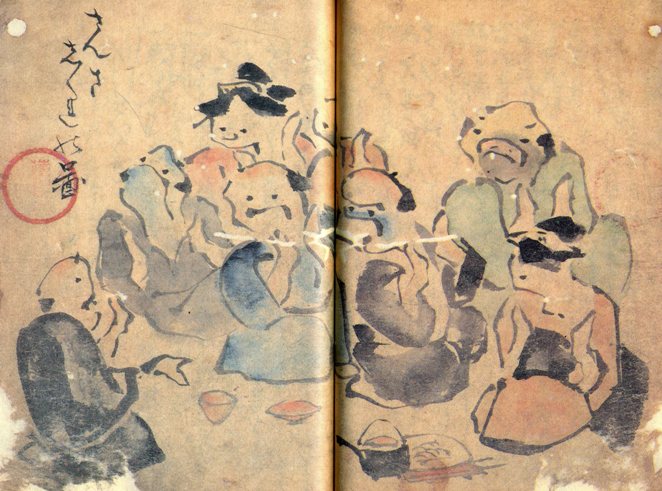

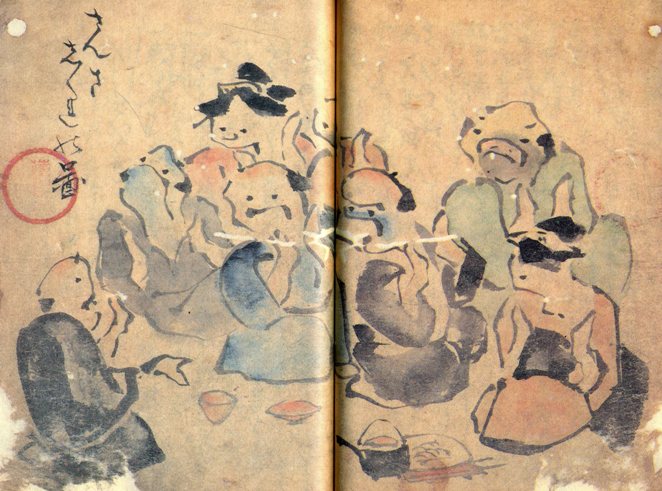

燕石斎薄墨の「三三時雨 歌の陸奥」の挿絵

さんさしぐれ

歌い手は仙台市街の南端、広瀬川に架かる広瀬橋のたもとにあった割烹五軒茶屋の名妓「おみっちゃん」こと高橋みつさん(明治39年生)です。五軒茶屋とは広瀬川の河畔の対橋楼・赤壁・観水楼・お百茶屋・菊禄の総称で、対橋楼は四代藩主綱村によって命名された由緒ある茶屋で、みつさんは6才のときに対橋楼に奉公に出ています。東北大学教授の土井晩翠や阿部次郎などは常連でした。

燕石斎薄墨の「三三時雨 歌の陸奥」の挿絵

さんさしぐれは、宮城県の結婚式には必ず手拍子を交えて唱和され、別称宮城県民歌ともいわれ親しまれています。歌詞二番を紹介してみましょう。

さんさしぐれか萱野のあめか 音もせできて濡れかゝる しょんがいなア

このや座敷はめでたい座敷 鶴と亀とが舞遊ぶ しょんがいなア

さんさ時雨の起源については諸説があります。その代表として伊達政宗が会津磐梯山の麓摺上原で芦名義広を破ったときの歌として終わりに「しょうがいな」という囃子ことばに「勝凱な」という意味をあてています。さんさ時雨の元唄として亘理重宗の「音もせで茅野の夜の時雨来て 袖にさんさと降りかかるらむ」と、伊達成実の「音もなく松にあらしのはこびきて 萱野のしぐれぬれかかるらむ」が伝えられており、文献上の元唄の初見は、元禄12年の「はやり歌古今集」に「さっさ時雨のなよいやさ萱屋の霰よさい 音もせできて降り心」があります。

明治23年「音楽雑誌3」に仙花稿として「颯々時雨」と題して論考が載っています。ここでは、1585年(天正13)に政宗が父輝宗の仇を討つため、二本松の畠山氏攻め、これに対して畠山氏を応援する連合軍と戦った人取橋が舞台となっている。この論考のなかで「政宗は寡兵をもってこれををやぶり、おおいに勝って、帰りて勝凱な節をつくりて盛宴を張る」とあります。論考の中に楽譜があるので挿入しておきます。この稿を書いた仙花とは音楽雑誌の編集に携わった四竃訥治のことで、明治天皇の御料馬「金華山号」を見立て育てた人です。弟には宮城県の教育界では著名で音楽家・書家の四竃仁邇がいます。

明治33年、矢野顕蔵著「仙台士鑑」(『宮城県人物史』)に「英姿颯爽、酣戦より来たりて凱歌を歌う」とあり、大正3年、内藤羊一偏の謡曲「摺上」に「わが黄門君摺上の合戦に打ち勝ち給ひ、あの城へ入らせ給ひて、祝ひの宴に「さんさ時雨」の一曲を謡はれ」とあります。

これらの政宗説に対して、国学者保田光則(明治3年没)はその著「新撰風土記」で「さんさしぐれ 賀祝燕飲には大方うたふ例なり、貴人はさもなし(略)さんさ時雨の説、我友大屋士由いわく、さんさ時雨は少々時雨にてさゝと降る雨なり、細雨を言う、歌の意は、さゝと降るくる時雨なれば音なきは元よりいて、萱原にふれる雨よりはしめやかにして、亦音なきものなり、よて是をおもふ男の音なくて、ひそかに忍び来れるに譬へ、又みそか事(密通)を(以下略)」と書いている。この中に「貴人はさもなし」とあり、武士は歌っていないということです。

幕末の藩主伊達慶邦の随筆「やくたい草」には、その起源を政宗公の徳を時雨に擬して歌い始めたものとして、摺上原合戦についてはふれていません。さらに「源貞氏耳袋」には「さんさ時雨は大坂御陣以後、殊の外仙台にはやり申し候由」とあり、以後祝儀の席上で唄われるようになったと記されています。

渡辺波光氏『宮城県民謡誌』には「誤まれる伝唱」として、前述の伊達政宗せつを比定して「この唄は京阪地方で歌われ、当地方に伝えられ、愛情をもって育てられ、こんにちに及んだ」と述べられています。

非政宗起因説の有力な文献が見つかりました。現在、私は東北大学図書館蔵の「源貞氏耳袋 13巻」の翻刻をめざして取り組んでいます。その12巻の105番に「さんさしぐれの事」があります。概要は、文化2年(1805)に83歳の老人が6・7歳の時に流行したとあります。逆算すると享保15年(1730)ということになります。以下、解読文を下記しますが、文中の「松ハつらい」についてはわかりません。ご教示いたたければ幸いです。

さんさしぐれの事

今祝儀抔之節唄ふさんさしぐれの流行始ハ、文化二年八十三才の老人七ツ八ツに成頃流行始しとや、松ハつらいの歌ハ、右より八十年も跡にて流行始しと云う。(「源貞氏耳袋 12巻105)

高倉淳のホームページ