穴堰巧者 南部の吉助

1.トンネル水路になじもう

このホームページのアドレスには“senketu”が入っています。漢字で書けば「潜穴」ですが、読むときは「くぐりあな」と読み、仙台領の北から南部にかけては「穴堰」(あなぜき)と言っています。わかりやすく言えば「トンネル水路」のことです。

会津の白虎隊のお話は、皆さんご存じのことと思います。猪苗代湖の近くの戸の口原で官軍と戦い敗退します。疲れた足をひきずるようにして若松城に向かいます。この辺の地理に明るい隊員は、飯盛山を貫通している洞門を潜り抜けて飯盛山にたどりつきました。トンネルや隧道のことを、ふるくは洞門と呼んでいました。この洞門を弁天洞といい、猪苗代湖の水を、若松城下に引くために掘られた用水路で戸の口堰と言います。時期は天保年間のことです。

隊員は一人ずつ背をかがめながら洞門に入り、暗闇の中を暫く進むと、ひろびろとした空間に出会います。この空間は、トンネルの両端から掘り進め、測量の水平の誤差が幅を広くし、垂直の誤差が天井を高くしました。ここでお互いに声をかけ合い、また、そろって一列になって出口に向かいます。前の方に光が見え、ようやく出口の広場に出ることができました。そこで隊員たちの目に入ったのは、黒煙に包まれた御城でした。20人の隊員は、落城を嘆き自刃しました。ただ一人、人事不省の飯沼貞吉は通りがかった人に助けられました。彼の墓は仙台市北山の輪王寺の墓地にあります。

《左は今も残る弁天洞の穴尻 右は弁天洞から出てきた白虎隊員》

《左は白虎隊自刃の図(歴史群像シリーズ 39) 右は飯沼貞吉氏の墓》

トンネルを掘るときには、灯火が必要です。その時、灯を置いた凹んだ所を火床と言っています。このことについて「篠竹灯というのは直径1㎝ほどの束にしたもので、これが往時日本の鉱山において坑内の照明に使われた松明(たいまつ)の一種で岩盤に粘土でくっつけることができるので便利であった」とあります。

《左は山の神碑 右は稲生川》

2.穴堰巧者南部の吉助

吉助は、寛文8年(1796)に岩手県和賀郡後藤村で生まれました。この辺一帯の平野には、奥寺堰が流れ、田を潤しています。奥寺堰とは、寛文5年(1665)に盛岡藩士奥寺八左衛門が、藩営工事として堰掘削に着手し、現在の花巻市から北上市に及ぶ新田が開発されました。この穴堰工事には、秋田の阿仁銅山の技術者が招請されています。『三本木開拓誌』に「黒沢尻通後藤村吉助・理喜蔵(力蔵)は、仙台働きの砌、谷順平手附の者共穴堰巧者故・・・」とあります。吉助のご子孫の八重樫吉光さんが、吉助の生まれ育った家を解体し、現在の家を新築したとき、襖の裏張から古文書が発見され、保存されています。その中に文政8年「熊金働村覚帳」があります。「熊金」とは「熊ヶ根」のことで、吉助29歳の時です。 『三本木開拓誌』に「黒沢尻通後藤村吉助・理喜蔵(力蔵)は、仙台働きの砌、谷順平手附の者共穴堰巧者故・・・」とあります。谷順平の研究は進んでいませんが、仙台藩の有名な土木家川村孫兵衛に匹敵する技術者だったようです。吉助は仙台働きの時に、この技術に接したのかもしれません。ニッカウイスキー工場は広瀬川と新川川の合流するところにあり、新川川をさかのぼった川沿いに岩谷堂潜穴があり、南部衆が泊まったという板倉が現存しています。あるいは吉助の「熊ヶ根働き」の拠点だったのかも知れません

3.四ツ谷用水放山潜穴

慶長5年(1600)12月24日、伊達政宗は青葉山に築城のために縄張りをしました。ここから見渡される仙台城下の予定地は、三方を丘陵で囲まれた河岸段丘で、東には長町利府活断層で区切られ、その向こうには宮城野原が広がり、太平洋が遠望されます。

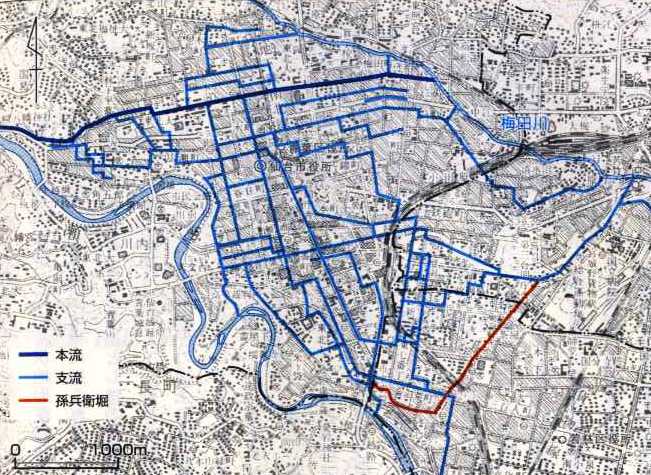

政宗は土木家川村孫兵衛に命じて、御城下に排水・防火用水・生活用水・農業用水などを目的とした四ツ谷堰を掘らせました。また、冬に道には積もった雪を堀に流すことも出来たでしょう。

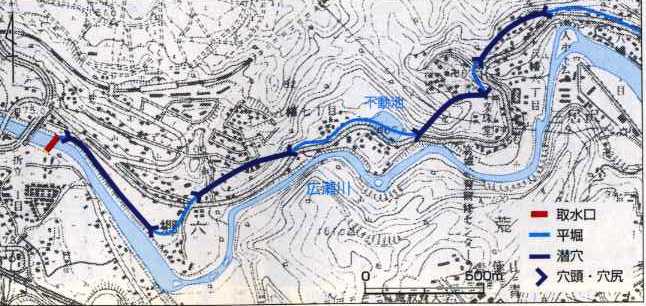

四ツ谷堰の取水口は、城下のはずれから広瀬川の3.3㎞上流の郷六です。ここで取水された水は四カ所の潜穴を潜り、北六番丁の本流から分かれた支流が城下の隅々まで配水されました。

《左 放山潜穴は3番目 右は御城下の四ツ谷用水 仙台市史近世2より》

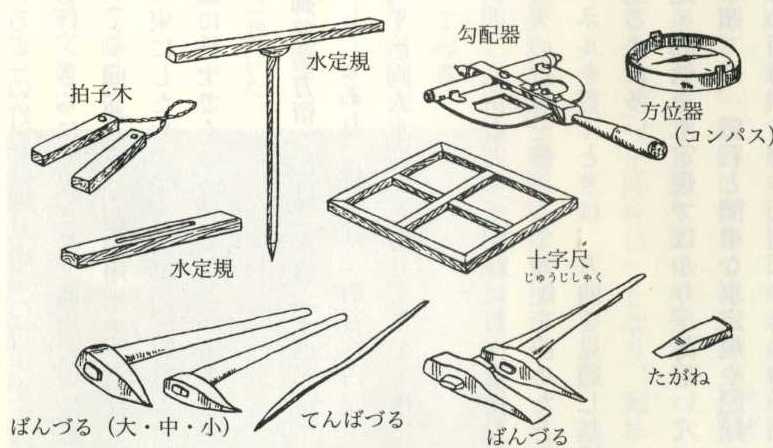

弘化4年(1847)8月20日付の仙台藩からの書状が、吉助のもとに届きました。その手紙には、四ツ谷堰に新しい潜穴を作りたいので、見積もりのために仙台に来て欲しいという内容でした。吉助は12月には後藤村の穴堰の技術を持った人々たちを連れて仙台にやってきました。吉助たちは12月18日に工事に着手し、翌年9月15日には落成していますから工期は9ヶ月ということになります。放山とは文殊堂のある山です。文殊堂の参道入り口の左に煙出しの穴があいており、付近は平場になっており、今は駐車場に使われています。吉助たちは、測量器具や掘削に使う「バンヅル」などの器具や資材を置き、顔を合わせて、これからの段取りを話し合ったことでしょう。バンヅルは坑内で使いやすいように、柄が半分になったツルハシです。

十和田市立新渡戸記念館に、放山潜穴の絵図が残されています。この絵図を見ながら潜穴について考えてみましょう。この絵図は仙台市史の近世通史編に掲載されています。原絵図は上流と下流が逆になっていますので、見やすくするために絵の上下を逆にしてあります。

《放山潜穴絵図 新渡戸記念館蔵(仙台市史掲載》

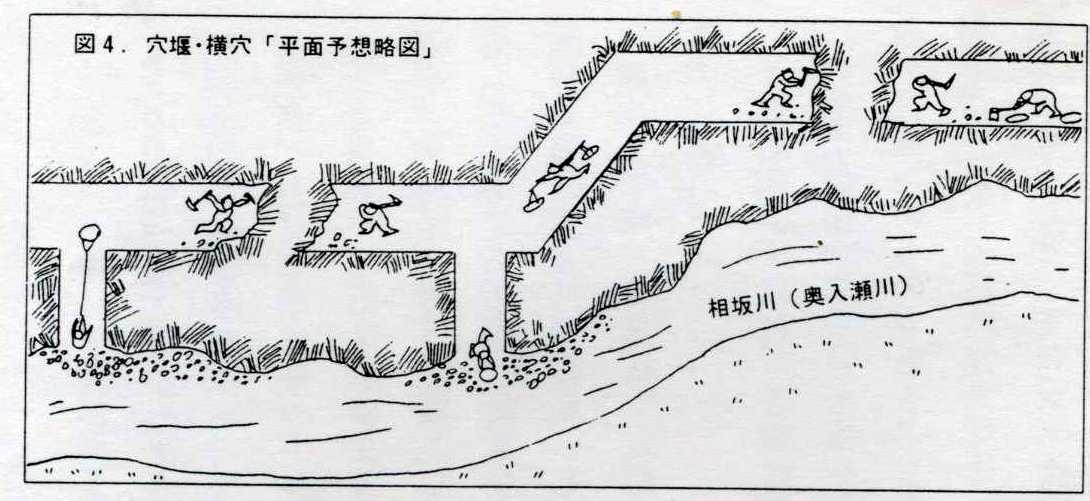

潜穴水路は約400メートル(234間)です。潜穴に入る手前に、不動池という沈砂池がありましたが今はありません。文殊堂参道入り口わきに、煙出しが斜めに水路に向かって掘られています。さらに100メートル作並街道にそって進むと左に穴尻があり、ここからの開水路は聖沢(ひじりさわ)を箱樋(筧)で通水して、四番目の隧道に入りります。

《左は文殊堂 右は煙出し》

図には「煙出し」が二カ所あります。煙出しは文字通り中の照明のための松明(たいまつ)の煙を外に出し、酸欠を防ぎ、同時に堀崩したズリを外に出す通路となります。ズリとは掘った石や土砂のことです。

《左は測量器具 右は掘削の方法》

掘る道具としてはバンヅル・サバヨキとがあります。サバヨキは上から見た形が鯖に似ているからといいます。測量には田の形をした十字尺、磁石、水盛などがあります。十字尺は糸が巻き付けられており、立てて転がせば距離が、糸におもりつけて垂直に垂らせば傾斜が測れます。角材に溝を刻み水を入れれば水準器(水盛)となります。そして丁場の責任者は、帳簿と矢立を持ち、測定された数値や線などを書き入れながら進みます。百数十年にわたって代々伝えられた技術があってこそであり、吉助一人だけでなく、技術をもった堀子集団があってはじめて可能な事でしょう。嘉永元年(1848)12月に、水下の村々をとりまとめいる大肝入武田宰治から吉助の所に手紙が届きました。内容は「今、お支払いするお金の町方の分が納まっていませんが、来年の3月までには必ず払います」というものででした。その追伸に「残る分正金230切」とあります。残りの分が57両余ということです。潜穴の諸経費は藩と水下の村々及び城下の関係する町で負担しています。

このお金で嘉永2年に吉助は家を新築しました。このときに今まで仙台働きや、放山潜穴関係の書類を襖の裏張りに利用しています。吉助のご子孫の八重樫吉光さんがこの家を解体したときにこの古文書類が襖から発見され保存されています。

4.吉助造成の伏越 福岡大堰

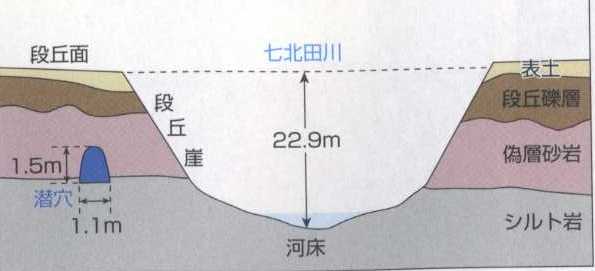

《左は地形地層断面模式図 右は根白石周辺潜穴分布 (『仙台市史 近世2』》

仙台市泉区根白石の西に七北田川の形成した河岸段丘の上に125ヘクタールの水田が広がっています。昔は萱の生い茂る萱の原で萱野平といいました。ここに穴尻から1.2キロメートル上流の坂下で堰を築き取水した福岡大堰があります。穴尻は国道457号と七北田川が交わる所にあり、七北田川の水面から20メートルの高い所にあります。

《上左は萱野平 上右は坂下にある取水口》

《上左は潜穴を潜る筆者です 上右の写真の両側のくぼみが火床》

水路は山があればトンネルを通し、沢があれば上流に迂回するか、沢の上を箱樋(筧)で通水します。しかし箱樋は木で作るため耐えることの出来る年数は10年といわれています。これに比べもう一つ永年使用できる方法にサイホンの原理を使い、沢の下を潜らせて対岸に水を湧きあがらせる「伏越し」があります。吉助が依頼されたのは、大畑沢の伏越が沢水の侵蝕によって穴があいて用水が噴き出しているので新しく造って欲しいというものでした。

《左は狭間 右は水神碑》

《上左は壊れた伏越 右は吉助の墓》

福岡大堰は四ヶ村共同の入会用水である。大畑沢の下を潜っている古い潜穴の岩盤壊れ、所々から水が噴き出している。毎年多くの人足を雇って応急の修理をしてきたが、福岡村肝入石川七右衛門は「万代不易」の新潜穴を造ろうと提案したが、このことを藩が知る所となり、普請役人の検分が行われ、百間分の費用は各村が受益面積に応じて負担することになった。新潜穴の全長は狭間を含めて350間4尺6寸で、高さは5尺、幅は3尺である。工期は1894年(嘉永2)10月から翌年2月までであるまた、碑文の末尾には「「潜穴堀方主立南部吉助」とあります。吉助たちに手形400切(100両)が渡され、この後吉助最後の仕事となる稲生川の穴堰工事に向かいます。

高倉淳のホームページ