,

伏越

幻の伏越 付けたり流木

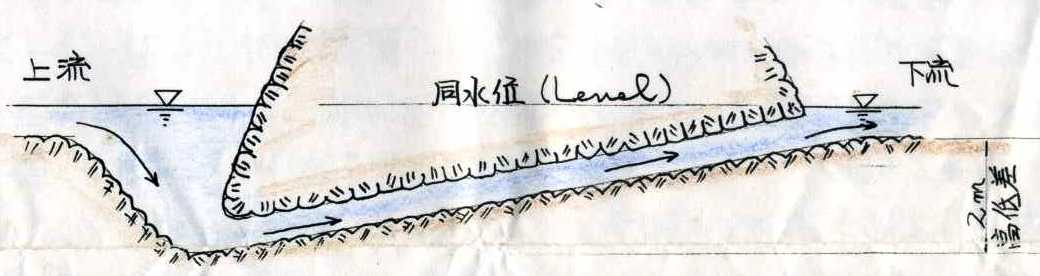

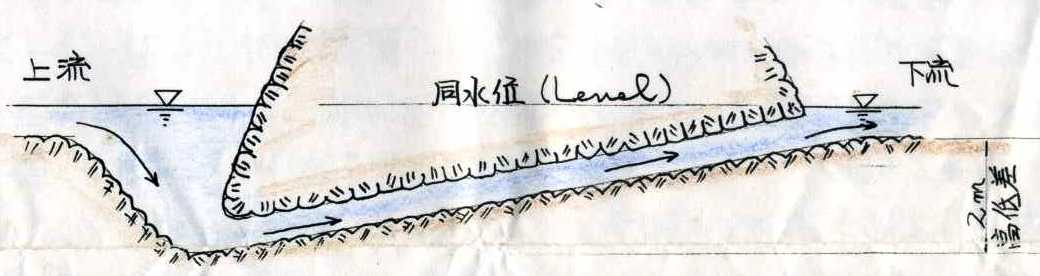

伏越(フセコシ)とは、同じ器の水は常に同水位にあり勾配があることにより、水は重力で低い方に流れるというサイフオンの原理によるトンネル水路です。逆サイホンともいいます。出口では湧きあがるように見えますので、各地に「涌き上がり」という地名があります。

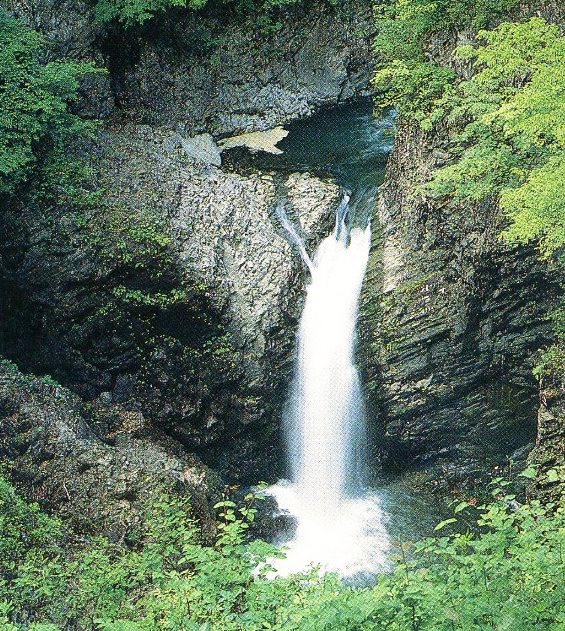

《左はサイホンの原理 右は鳴子南原堰の「涌き上がり」》

国道48号を仙台から西に進み、広瀬川と新川川が合流する所にニッカウィスキー工場があり、近くの国道から川崎潜穴の取水口を見下ろすことができます。トンネルは84メートルで、中ほどに狭間(サマ)があり、穴尻から川に下りて進むと狭間から水が溢れているのを見学することができます。仙台領の潜穴の殆どが凝灰岩を掘り抜いているのと違い、堅い岩盤です。

《川崎潜穴位置図(仙台市史近世2)》

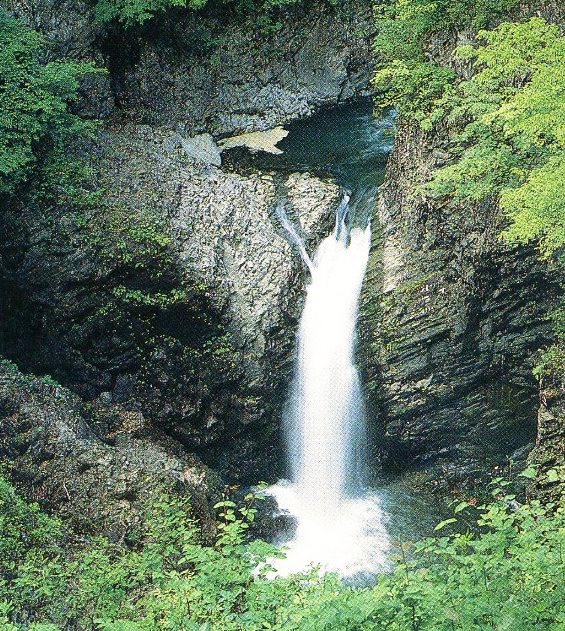

ここからは平堀で延々と熊ヶ根まで続き、江戸時代には周辺の新田開発の用水や熊ヶ根宿の中堰(宿の中央を流れる堀)に通水されました。途中に鳳鳴滝という景勝がありますので、足を止めて一休みすると水への親しみが一層たかまります。

《左は国道から見える取水口 中央は狭間 右は穴尻》

《左は鳳鳴滝 中央は水神碑などの古碑群 右は川崎堰平掘》

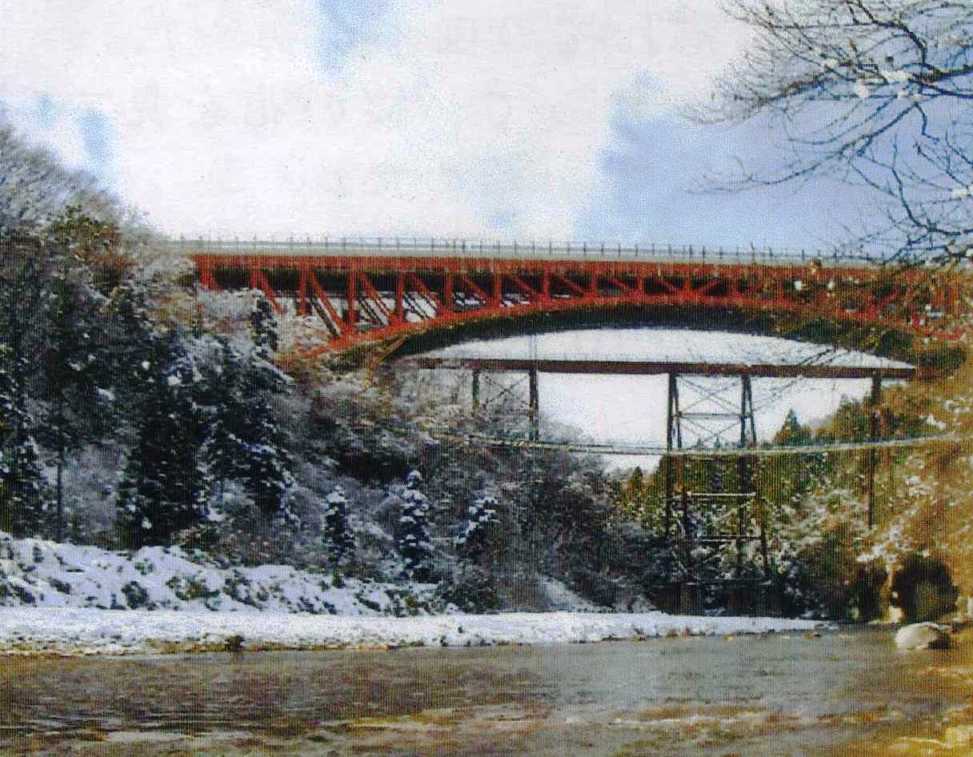

この水路には想像を絶する遠大な構想がありました。熊ヶ根橋の東端から広瀬川を見下ろしてみましょう。約50メートル下の水際に二つの洞穴が見えます。この洞窟について、享保4年(1719)、佐久間洞巌の書いた「奥羽観蹟聞老志」に「牢獄(じごく)の洞、熊ヶ根の河畔にあり」と記され、「安永風土記」には「籠石」とあります。この文面からは伏越を意識していたとは考えられません。とすると仙台藩の新田開発が盛んだった寛文期(1661〜1672)が考えられます。従って川崎堰も同時期となります。

《左は熊ヶ根橋 右は籠石を見下ろす》

この洞窟は、川崎堰で導かれた水を、熊ヶ根側(もとのラドン温泉跡)から、愛子(あやし)方面の新田を開発するため、広瀬川の川底の下を伏越で対岸赤生木(アコウギ)へ涌き上がらせようとしました。「籠石」は、伏越の作業坑の痕跡で、崖面から横穴を掘り、穴頭から掘り下げてきた坑道とつなげようとした入り口です。しかし、この試みは失敗しました。その原因について土木技術者の阿部直さんに聞いてみることにします。くわしくは「仙台郷土研究249号」をご覧ください。

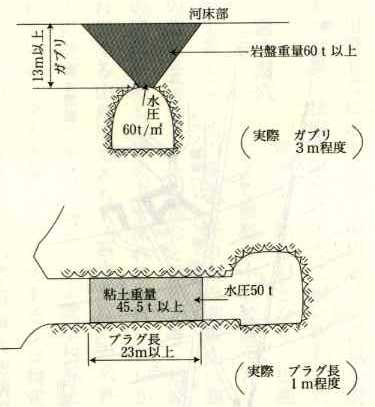

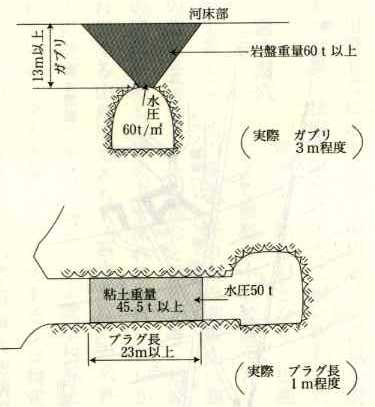

《左は失敗の原因 右は籠石》

失敗の原因については二つが考えられる。その一つは河床からその下を潜るトンネルまで(カブリ)は、少なくとも13メートルは必要であるが、3メートルしかなかったようである。その二は、洞窟部の閉塞部(プラグ)の破壊である。洞窟には写真のように二条の切りかけが残っている。これは水を遮断する板(矢板)およびクサビを締めあげ粘土を充填して水を閉塞したと推測される。ここにかかる水圧は100トンで、埋め戻しの距離は23メートル以上が必要である。現場の埋め戻しの距離は1メートルほどしかない。この二つの要因で失敗したと考えられる。

そうして最後に「時間とお金をかけて詳しく調査すれば、当時の伏越の施工法および失敗の原因等の全貌が解明出来る。ともあれ江戸初期にこれだけの大規模な工事が計画され、実行されたということは大変な驚きである」と結んでいます。

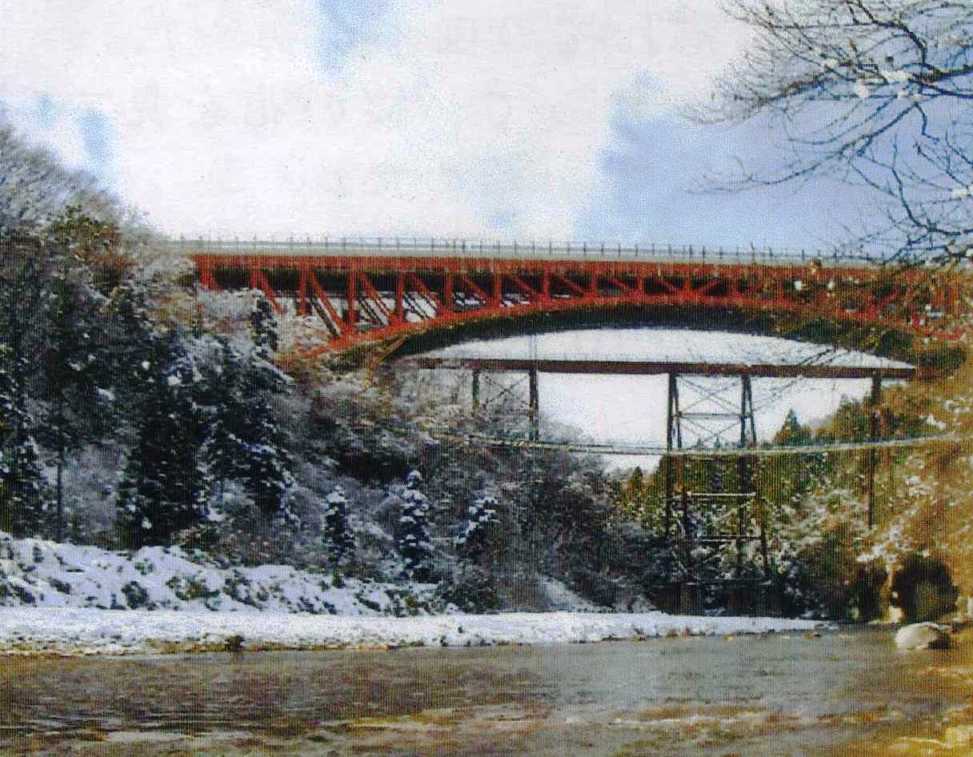

《左は熊ヶ根橋とJR鉄橋 右は洞窟の内部》

1一服

ここらで皆さんに一服してもらいましょう。昭和50年タカクラ・テル著の『箱根用水の話』は研究書としては抜群で、小説『箱根用水』は楽しく読むことがができます。また往年の名女優山田五十鈴出演の「箱根風雲録」も箱根用水の映画です。

北の方では新渡戸稲造の祖父伝(ツトウ)の三本木開拓(十和田市)があります。ご子孫の新渡戸明氏は、十和田市立新渡戸記念館お館長をしておられます。このこといついては私のホームページ「穴堰巧者南部の吉助」をご覧下さい。

私が潜穴と出会ったのは、平成8年に泉区の根白石市民センターの郷土史講座です。開講初日に座学でなく、探検隊を組織して潜穴を調べようとの提案があり、衆議一決して探検が始まりました。「潜穴探訪記〜根白石探検隊がいく〜」という隊員手作りの報告書の調査記録いよれば編集委員会を含めて40回に及び、根白石周辺の潜穴11ヶ所が記録されています。私も隊員の一人として潜穴を潜り、貴重な体験をしました。

このとき宮城県史をはじめ市町村市には、新田開発は記述されていますが潜穴に及んでいるのは少なく盲点になっていることに気づきました。この盲点を埋めてみようと思って歩き始め、まとめたのが平成14年に出版された『仙台領の潜り穴』です。

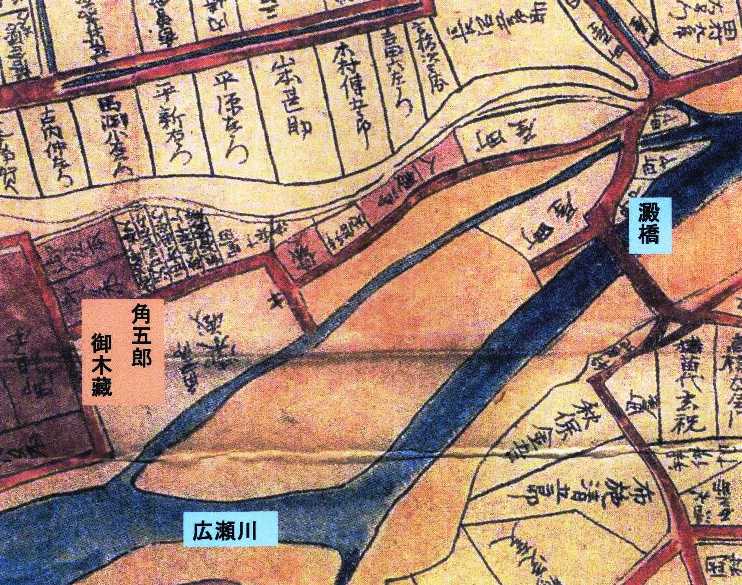

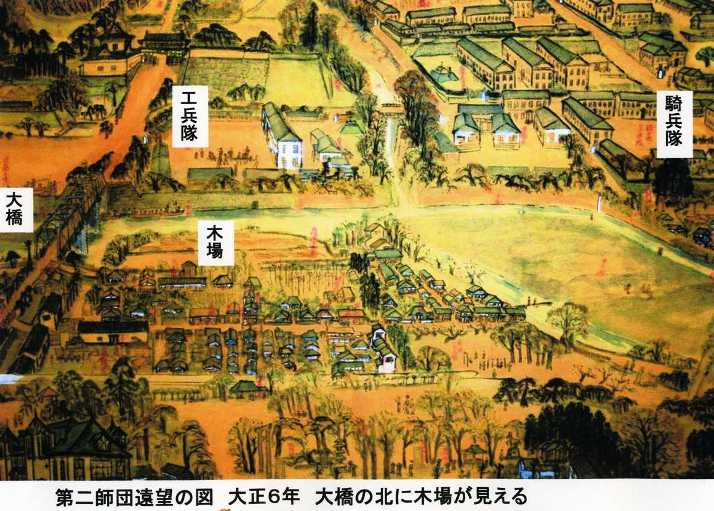

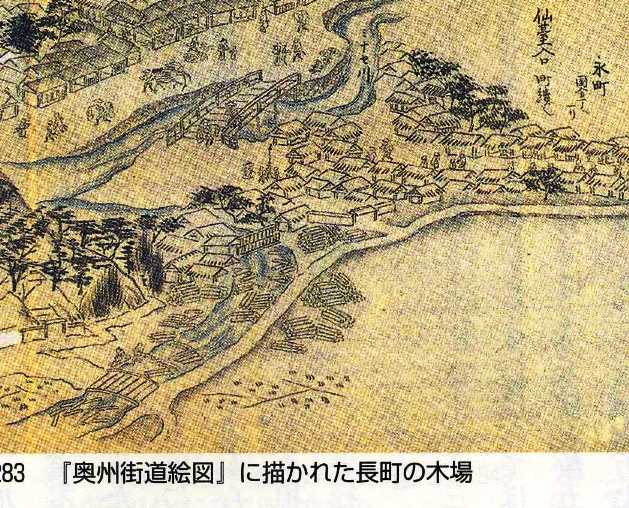

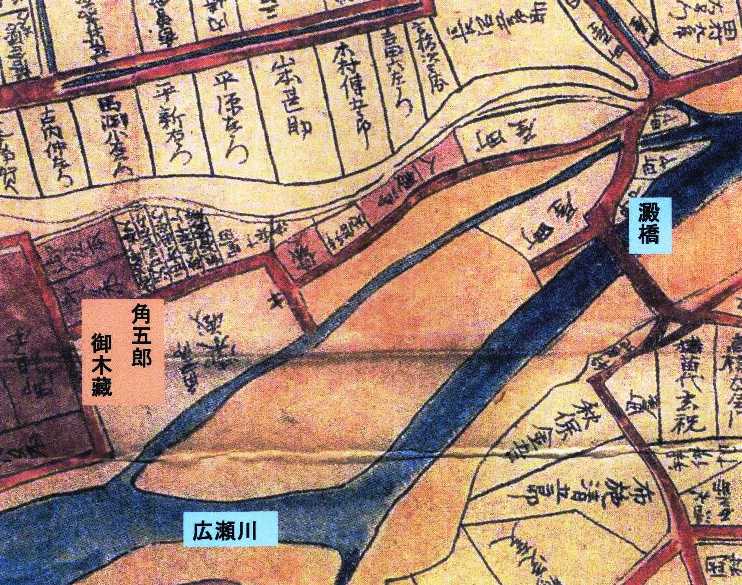

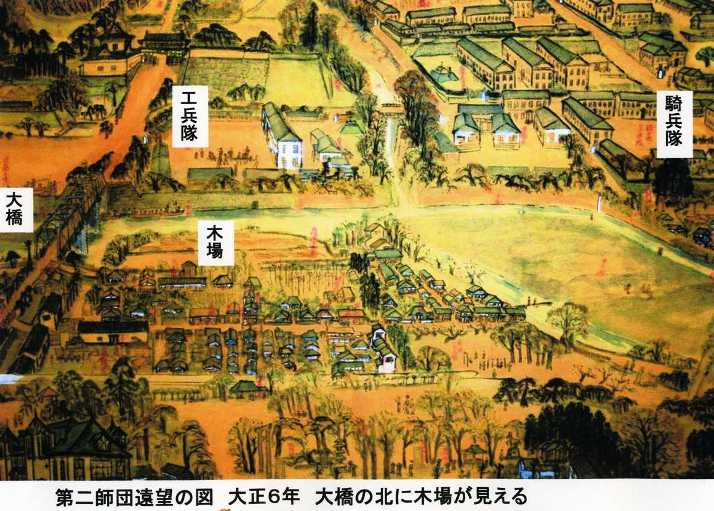

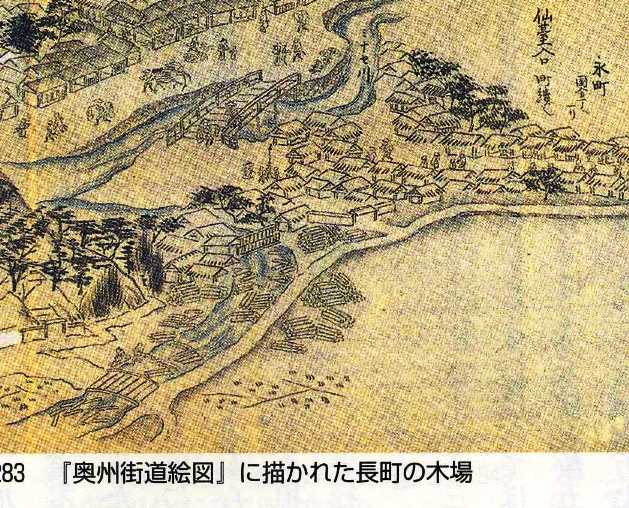

付けたり 流木

流木とは「ながしぎ」と言い、仙台城や城下で使用する薪を、広瀬川、その支流の新川川(ニッカワ)・大倉川および名取川上流の藩有林を伐採しして川に流し、広瀬川は角五郎木場(青葉区角五郎)に、名取川は長町木場(太白区長町)に集積します。

流木の作業は山中に小屋を作り(小屋掛)、住み込んで木を伐ることから始まります(本伐)。伐採された木は、翌年の流木のために棚にして積んでおきます。本伐の人夫は最上・庄内や南部の出稼ぎ人が多かったようです。

正月が過ぎると山に登り、前に積んでおいた棚木を雪の中から掘り出してソリで沢まで運びます(沢出し)。沢に鉄炮堤を作り、流れを堰き止めて、流すときには堤を壊して、水の勢いを利用して中揚げ場所まで運びます。

中揚げ場所でしばらく乾燥させて、大川(広瀬川)下げをするために木場近くに大留を作り、それが終わると「入れ木」をして川に流します。中揚げ場所は名取川上流では野上(ノジョウ)、川崎にあり、秋保長袋には「中揚げ」という地名が残っています。大倉川では野川と大原川の合流地、広瀬川・新川川の流域は両川が合流するニッカウイスキー工場の対岸の平場です。ここは川崎潜穴の出口(穴尻)に位置しています。

はじめに明治39年に長町在住の佐藤文吾さんが著した「仙台市外神拝記」(原本大竹誠一氏藏 「

宮城県古文書を読む会」翻刻)の流木の部分を要約引用して全体像を把握してみましょう。

流木本数四十五六万本で藩主が在国のときは六十万本くらいである。流木の御払(無償)は、城中14ヶ所と有役の家中で、無役の藩士は1切5駄の有償の払い下げであった。長町木場は北一番丁まで、角五郎木場は大橋より川内までと北二番丁以北に駄送する。角五郎木場にも毎年三十五六万本の流木が集積される。

薪の切り方は二月中旬に始まり、名取川上流の二口峠麓、笹谷大森嶽麓まで伐木する。谷あいに堤を築き、長さ三尺の木は雨が降り出水のとき堤を切り落として勢いをつけて流木する。また野上(ノジョウ)、川崎などに留をつくって中揚げをする。伐方人足の七八割は南部衆である。人足に対しては一日白米一升五合・味噌二百目に銀十匁が与えられる。流木はすべて四月中旬の田植え前である。名取川六郷七郷堰の前に大留を作って小木一本も洩らさないようにした。流木が始まると伐方の者も山を下りて流木を手伝う。一週間ほどで流木が終わると、そのあと途中で流れなかった流木の始末をするが、このことを跡払という。

以上が「仙台市外神拝記」の概要です。詳細は「仙台郷土研究 213号」の大竹誠一「長町木場について」があります。本伐人足について明暦2年(1656)の名取川流木の資料には「最上庄内より五十人日用にやとい」とあり、「奥州名所図会」には「津軽・野辺地」とあります。

《左は宝暦・明和年間仙台城下絵図にある角五郎木場(斎藤報恩会藏)中央は大橋木場(仙台市博物館蔵) 右は長町木場 (『仙台市史近世2』より)》

《左は川崎潜穴穴尻のそばの中揚場所 熊ヶ根への平掘と前田で分かれて木を広瀬川に落とす 名取川山田で分かれる木流掘》

広瀬川の流木は、下流にある鳳鳴滝を避けて川崎潜穴から流れてくる用水路に中揚げされた木を入れ関集落の前田で用水路から分かれ、再び広瀬川に落とし、角五郎木場に棚積みされます。同所は澱橋木場として明治30年ころまでは存続したようです。

このようにして村あるいは商人によって請け負った流木は藩によって買い上げられます。天保7年(1836)の記録によりますと、大倉村中崎御林で伐り出された流木を従来金1切で130本で買い上げてもらっていたのを「米穀払底高直」のときであるので110本にして欲しいと願い出ています。

また名取川流木の収支決算では流木総本数58万6千本で、この中から「失せ木」14万7千本、城中台所など無償の分を引くと34万1千本となり1切110本で払い下げると3100切となります。この中から158人の1年を通しての人夫賃など1178切を引くと1921切(460両)が残り、藩の収入となっています。

白髭のつく地名や伝承は東北各地にみられます。白髭水とは未曾有の洪水につけられた名称で、その由来について共通しているのは、洪水の際に、あるいは洪水の予言者として白髭の翁が登場することです。大倉村にも昔から横川の奥に「霊場」があり、ここの木を伐ると「天気無然」になるという申し伝えがあります。横川の奥には後白髭山があり、続いて山形県と境を接する五所山(船形山)が聳える船形山は今でも作神として親しまれています。

文政2年(1829)7月、国分山根通り(大肝入支配)の13ケ村の肝入たちが去年より山に入り伐り方を始めると雨が降り続き、人足たちが下山すると快晴になる。また木を伐りに山に入ると降雨があり、「諏訪神社筒粥記」によると八幡町や愛子街道・半子町や、中山街道が水浸しになり夏麦も萌え腐れになり、今は稲の出穂の大切な時期なので切り方をやめて欲しいと訴えました。その後、天保4年(1832)・7年にも「小前騒動」があり、安政5年(1858)には「九月下旬より伐り始め三月には終わらせて、田植え前の四月に川下げをするように」と願い出ています。以上のことは『仙台市史 資料編4』の「凶作・飢饉」(農民騒擾)に詳しい記録があります。

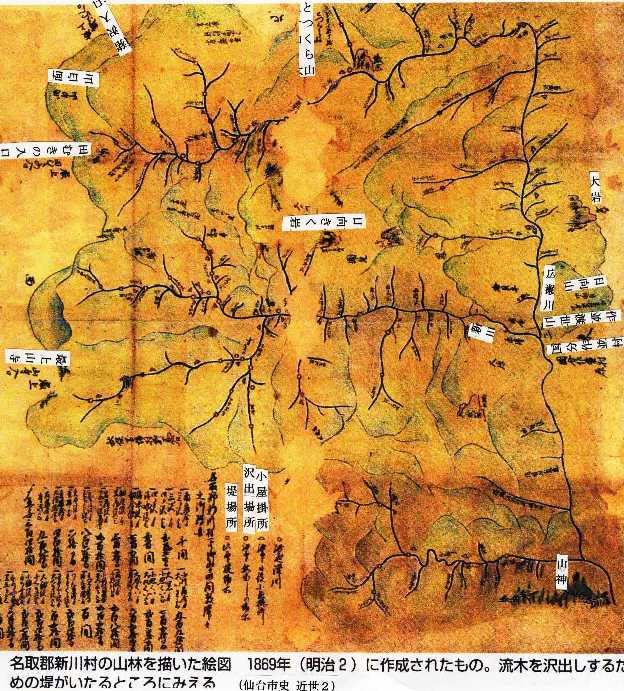

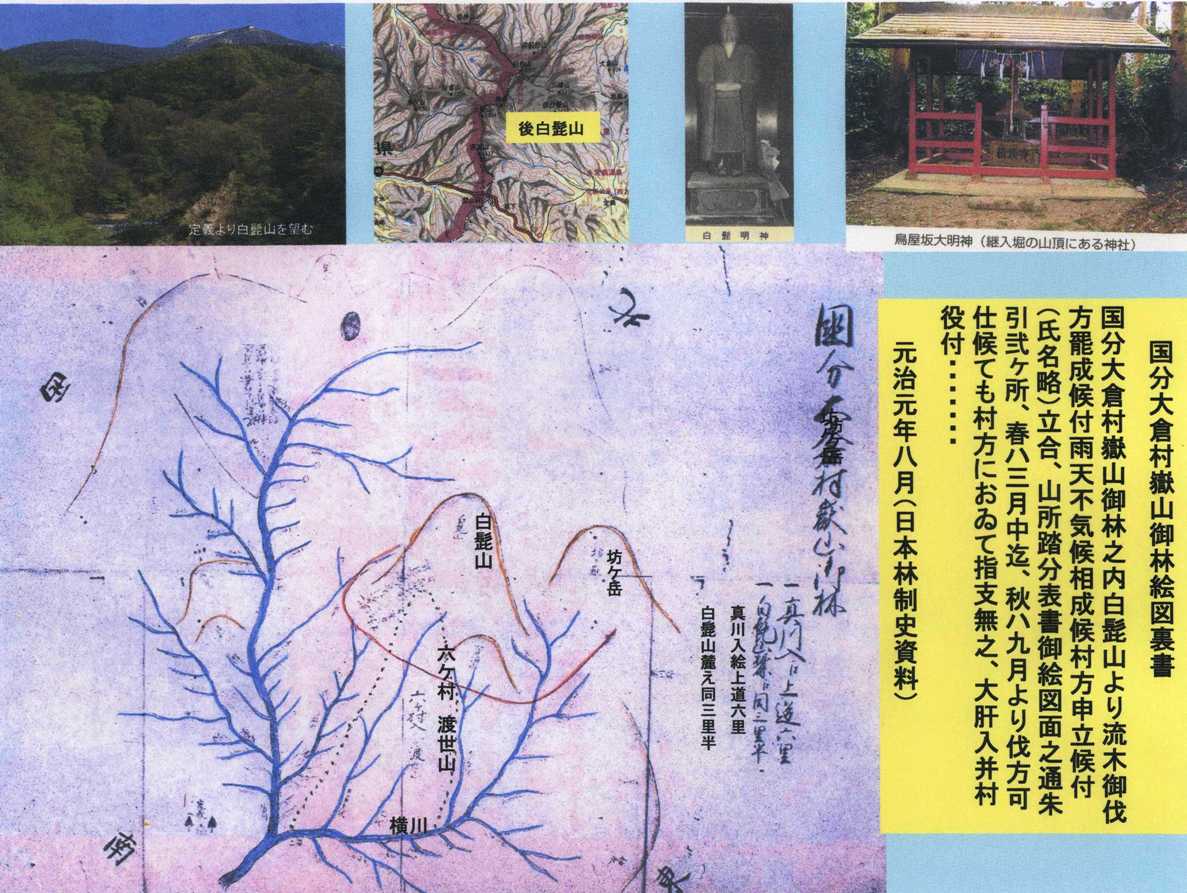

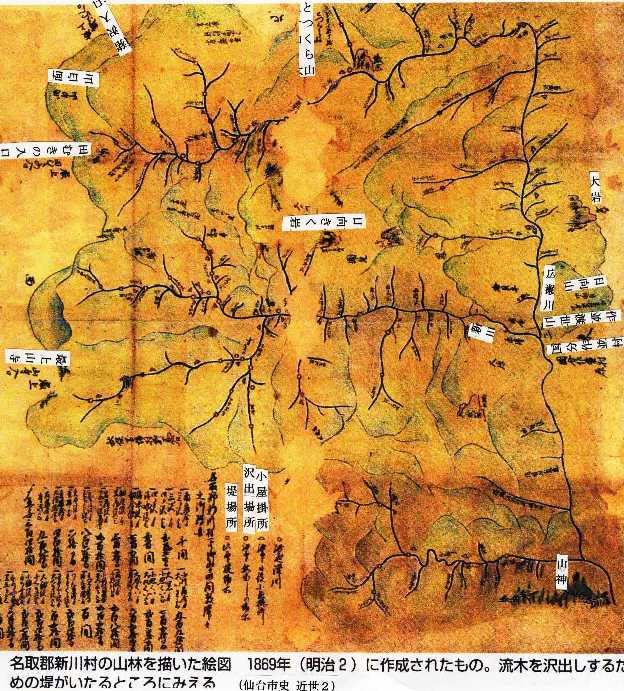

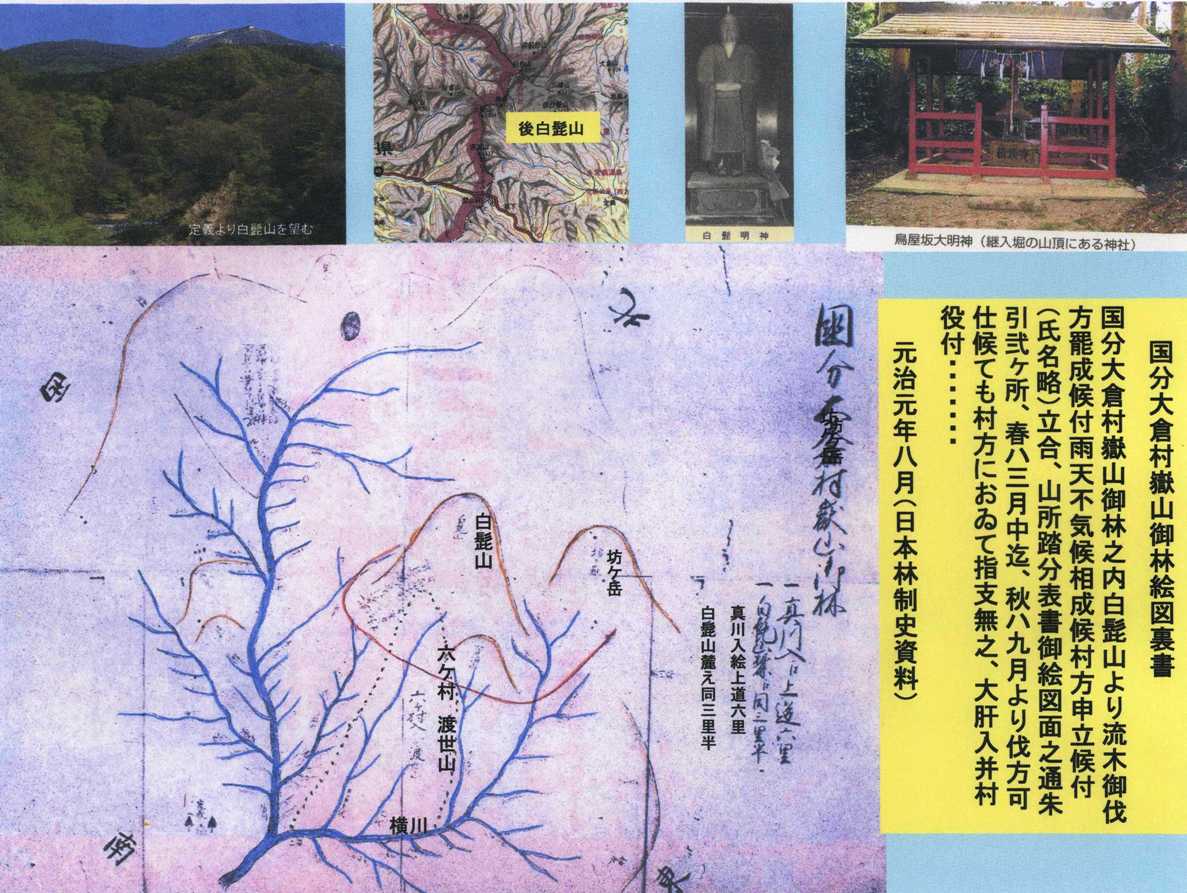

『仙台市史 資料編4』のグラビヤに「国分大倉村嶽山御村絵図」があります。この絵図は「日本林制史資料 仙台藩」から引用したものです。絵図裏書きには二ヶ所の朱線内は伐木を禁止すると記されていますが、カラー写真でないのでわかりません。朱線は著者が入れました。また印刷が不明瞭なので、読めない所を確かめようにも原本がないので確かめられませんでした。

図に「白髭山」とあるのは現在の「後白髭山」でしょう。図の主流は、広瀬川の支流大倉川で、北東にのびるのが横川です。農民騒擾の記録には「横川の奥は霊場」とあります。朱線内が霊場なのでしょうか。絵図に書き込まれている「白髭山麓まで大道三里半(14キロ)」とあり、大倉川と横川の分流点近くの沢の名がかろうじて読める「カンガネ沢」で、ここが霊場への入り口でしょうか。国土地理院の地図を見ますと「神掛川」とあるのがこの沢でしょう。近くには今でも参詣客で賑わっている定義如来(ジョウゲニョライ)が記されています。

《大倉村嶽山御林絵図(仙台市史 資料編4) 左上は定義山より白髭山を望む》

画面の中に脇役である白髭大明神像は私が大衡村史編纂に携わったとき、鳥谷坂大明神は私が『仙台領の潜り穴』調査で出会いました。髭明神像は大衡村大瓜山路家に祀られ、天正検地帳に「シラヒケ」が記されています。右下の鳥谷坂潜穴は南郷町(現美里町)の名鰭沼に集まった大崎地方の悪水を旭山丘陵にトンネル水路で広淵沼の用水として継ぎ入れました。「前谷地古記」には「石穴は白髭明神なり」とあり、丘陵上に小祠白髭神社があります(写真は『河北町史』)。

農民騒擾があったのは「後白髭山」で、山形県との境に「白髭山」があります。ここからの眺めは絶佳です。大都市仙台近郊で深山幽谷を肌で感ずることの出来る眺めです。しかも山頂近くまでクルマで、歩くこと30分の距離です。残念ながらここからは後白髭山は見えませんでした。

白髭山の名称の由来を知るため前述しました「白髭水」を調べてみましたがたどりつくことが出来ませんでした。

白髭水について東北地方建設局岩手工事事務所編『北上川 7輯』に「白髭洪水の名詞が県南地方に流布されるに至ったのは、昭和6年刊行の南部叢書を読んだ某教員が、その生徒に語られたのが初めと言うが、一般住民の間で耳されるに至ったのはカスリン、アイオン台風洪水等の以後であり、その名詞が一般に用いられに至ったのは極最近の事である」とありました。

また『水沢市史 6』の「白髭明神とスゲラ堰」では、「胆沢町と水沢市の接点三分森(ミワケモリ)の東麓下の雑木林の中に、今は小さな石祠が残るのみであるが、これが半島人の残した証跡、白髭明神祠跡である」とあり、詳細に検証していることを付記しておきます。

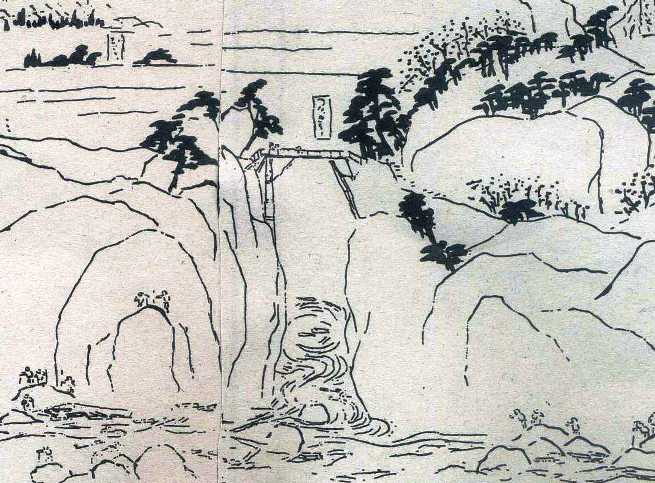

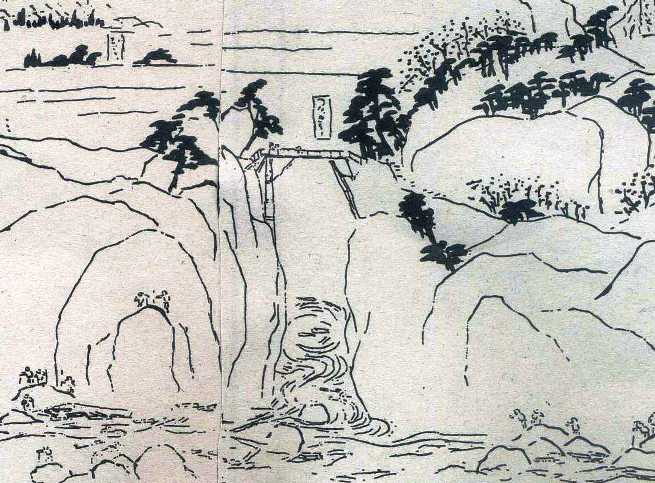

《左は秋保野中の中揚げ 右は流木を操作する秋保の名勝磊々峡(奥州名所図会)》

広瀬川の流木については、仙台市歴史民俗資料館で調査を重ね詳しい報告書ががあります。しかし名取川の流木は資料が不足していますが、その中で光っているのが「奥州名所図会」と前述の「仙台市外神拝記」です。「奥州名所図会」の著者は大場雄淵著で雄淵は文政12年(1829)に亡くなっており、原本は宮城県図書館が所蔵しています。右上の絵は秋保温泉の磊々峡に架かる「のぞき橋」の図ですが、峡谷で上流から流れてきた流木をトビでさばいている人足が描かれています。この絵は角川書店発行の『日本名所風俗図会』の「奥州・北陸の巻」から引用させてもらいました。さらに欄外の説明が名取川流木の状況を知ることができます。

藩中の薪材は、春秋に名取・広瀬の両河を流し下す。その数万を以て百を算ふ。その傭雇(やとひびと)に夫頭ありて、山伐・薪負(やまたち・きはこび)、或いは食子・運料夫(めしたき・かてはこび)に至る人数また千を以て算ふ。この逓夫(にんぷ)ことごとく野戸地(のへじ)津軽の小転(こびゃくしょう)等所属を卒ゐて斧鐇を担ひ、稲の花のとむをみて仙台に来り、年を越して春分燕の来るを見て国に帰る(仙府の俗呼びて雇渡人(やとうへ)よ云ふ。てまとりの渡るとも云ふなり)。その間に、僅かの給金を得て、巳収納の助とすると云へり。このものども、山岳浮役の自在なる事、崑崙奴(くろぼう)のふるまひなり。知るべし。金玉のたやすく得難き事を。遥かの海山を遠しとせずして来り、半年の間に金六十目を得るもの、かせぎの上とすると云ふ。かの鬼奴が海底に珊を探るにひとしかるべし

なお名取川流木については、資料が不足で今後、管見に入り次第、加筆したいと思います。

ホームへ戻る

高倉淳のホームページ