付 史料で見る高倉家の歴史

高倉城と人取橋・郡山の対陣

付 史料で見る高倉家の歴史

プロローグ

昭和58年,に私は父の23回忌、母の17回忌に「雄嶽院寛保天祐居士・清光院天祐慈真大姉の霊前に捧ぐ」という小冊子「松峰 高倉家の歴史」をまとめました。松峰とは高倉城の別称です。

その「あとがき」に「まとめながら人間の社会は、さまざまな人との出会いのなかに人生模様が織りなされていくことを痛感しました」と書きました。

このホームページでは、戦国大名として伊達政宗が命運をかけて戦った「人取橋の合戦」「郡山の対陣」を柱とし、高倉家にまつわる人間模様を描いてみたいと思います。

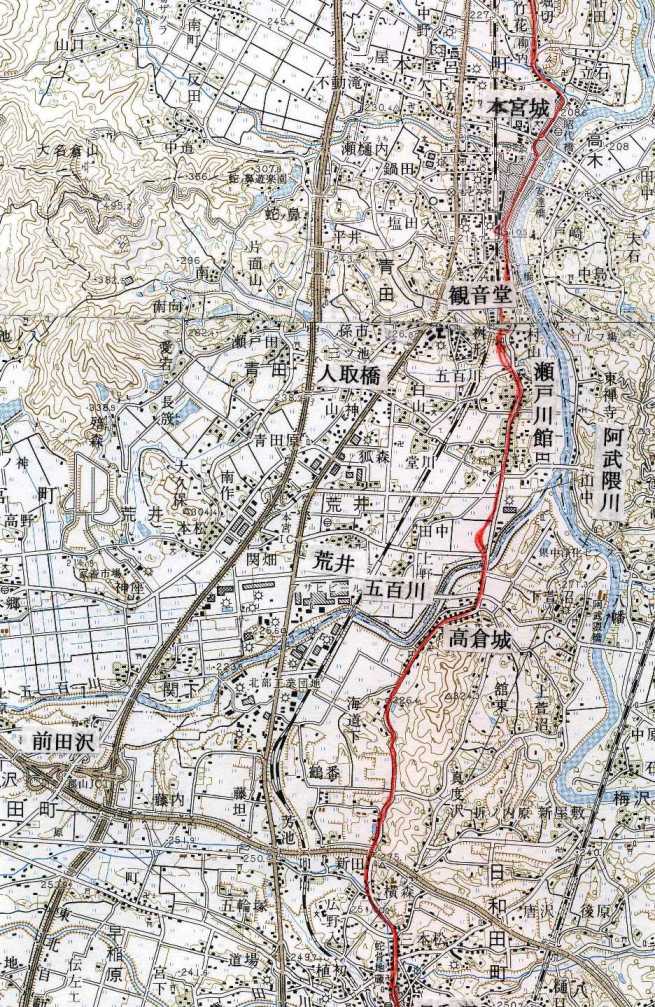

阿武隈川と五百川(ゴヒャク)が合流する所に、海抜320メートルの要害の地高倉城があり、その西を奥州街道が通っています。奥州街道について、仙台以南の「道中往来」と、以北の「奥道中」という寺子屋の教科書になった往来物があります。この往来物「道中往来」には、仙台から江戸日本橋まで93里69次の宿駅がおもしろく詠み込まれています。この中の二本松から郡山までを紹介しましょう。斜体文字は宿駅です。二本松に杉田るものは本宮の 女の唄の声は高倉 けふの日も日和田と聞けばふるゆきの かぜ福原に手も郡山

とあります。

元禄2年(1689)にこの道を通った松尾芭蕉は、郡山を立ち、日和田宿の北はずれで、この辺一帯に咲く「花かつみ」を「かつみ かつみと訪ねありきて、日は山の端にかゝりぬ」と書きとめています。間もなく高倉宿です。

1.人取橋の合戦

人取橋とは、天正13年(1585)11月17日、常陸の佐竹義重を総大将とする仙道筋(中通り)の相馬・磐城・石川・白川・芦名の連合軍3万と、伊達政宗の軍勢7千余が戦った古戦場です。

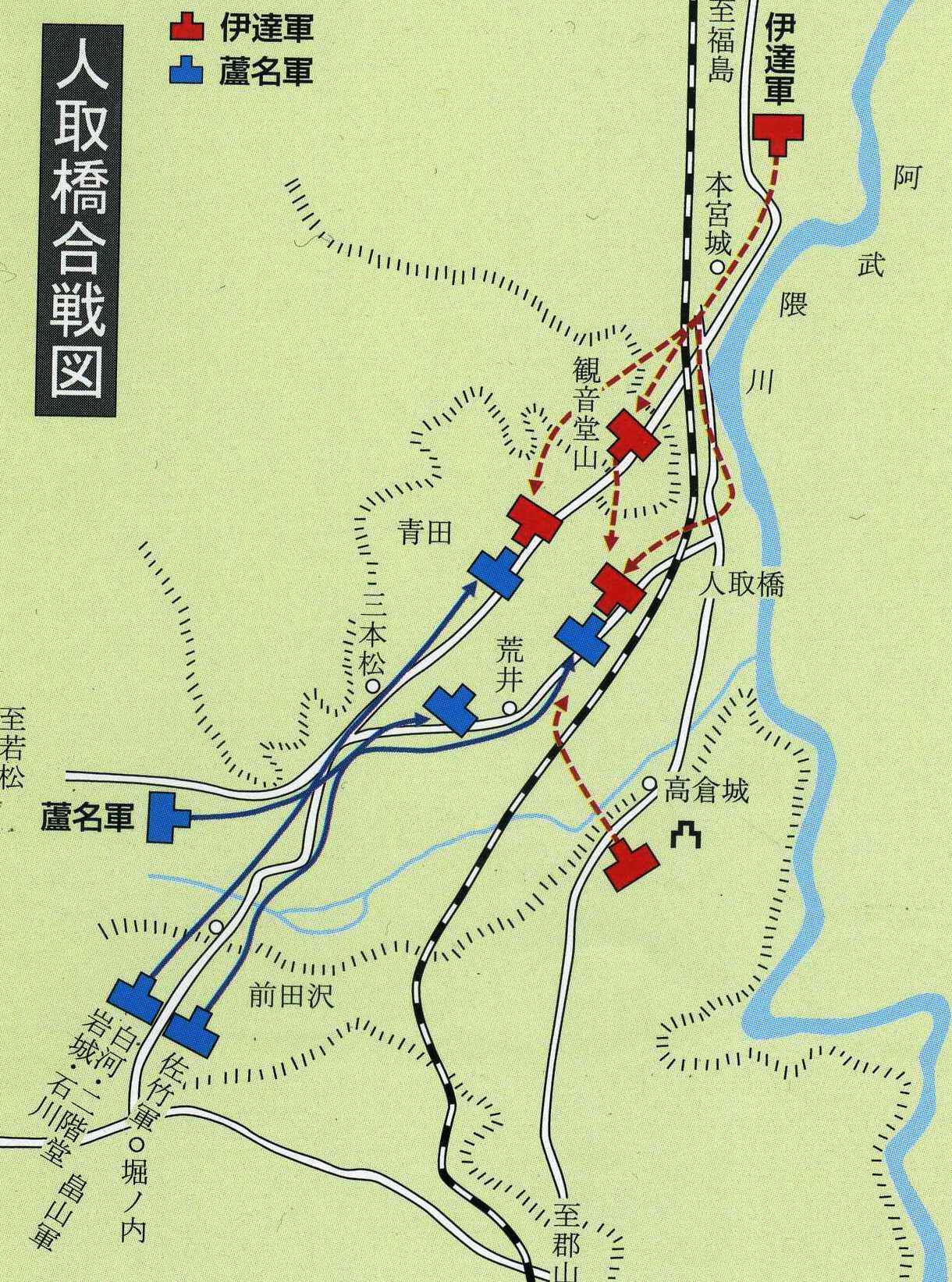

《左 人取橋付近地図 右 合戦絵図(斎藤報恩会蔵》

天正12年、18歳で輝宗の跡を継いだ政宗は、次々に諸城を落とし南進しました。この勢いに恐れをなした二本松城主畠山義継は降伏し、その御礼言上のため宮森城の隠居輝宗のもとに参向しました。そして面談が終わり、見送りに出た輝宗を拉致しました。これに対して伊達の家来たちは、阿武隈川河畔高田原で輝宗・義継ともども射殺しました。

政宗は父の初七日がすむと二本松城を攻めましたが、難攻不落を誇る城構えと、折りからの風雪にはばまれて兵を引きます。

この畠山の敗北を聞いた葦名や佐竹は、中通りの諸将の援軍を得て前田沢に布陣しました。これに対し政宗は観音堂に本陣を置き、高倉城に援軍を送り、青田原に軍勢を配置して対陣します。合戦は高倉より始まり、荒井を経て政宗の本陣を目指す佐竹勢と人取橋を挟んでの戦いは熾烈(しれつ)を極めました。

このときの高倉城主が、この年に政宗に味方をした畠山近江守で高倉家の先祖です。この戦いを機に改姓して高倉近江となります。このことについて伊達家の正史である「伊達治家記録」には「城主畠山近江ならびに桑折治部などは、小勢を以て大勢に向かはん事叶ふべからずと言う、富塚近江・伊東肥前はたとへ城中に追い込めらるとも本宮に打ち通る人数留まるべし、近江などは城を守り、肥前は城を出て」とあり、城主畠山近江は城に留まり、伊東・富塚は人取橋に向かう敵の大軍を防ぎました。

この合戦では乱戦中に73歳の鬼庭(茂庭)佐月は討ち死し、政宗も鎧に弾丸五、矢一本を受ける激戦でしたが、夜明けに敵陣を見渡すとそこには敵の姿は見あたらず、伊達軍団は奇跡的に勝利を収めたといえます。(図は新人物往来社「独眼竜政宗」より)

その理由については諸説がありますが、一つは佐竹の軍師が家僕に刺殺され、また常陸の本国を隣り合わせていた江戸重通氏に攻められたという情報が入ったからと言われています。

《左は本宮城 右は人取橋古戦場》

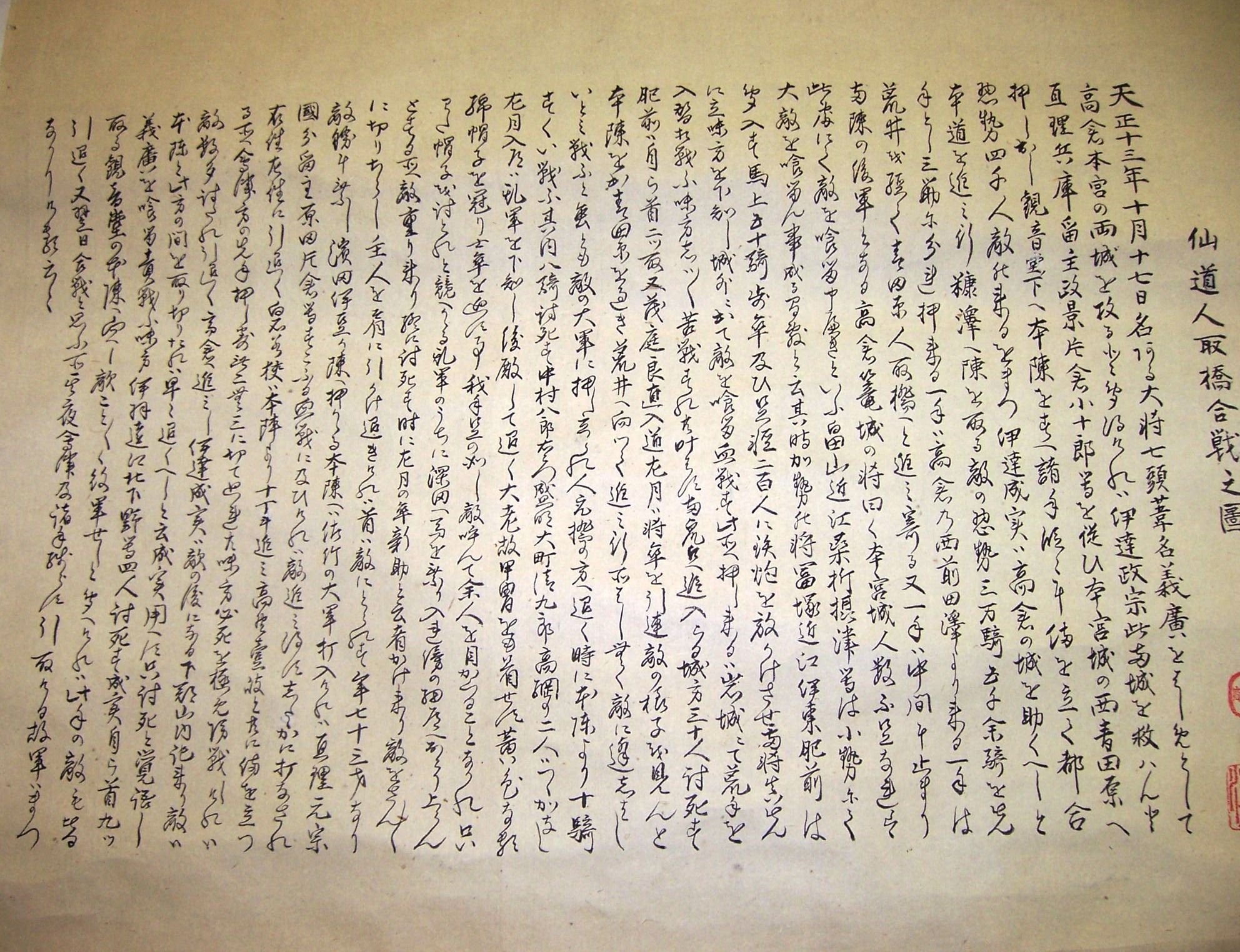

左の文書は、前に掲げた人取橋合戦図(斎藤報恩会蔵)の説明文です。この史料は人取橋合戦の全体像を手短に要約されていますので、解読文を紹介します。

2,郡山の対陣

プロローグ

郡山の対陣は、腹背に敵というより周囲皆敵でした。北に大崎、西に最上、東に相馬・田村で、南は政宗南進の本命である芦名・常陸の佐竹です。全国の形勢として、佐竹はすでに豊臣秀吉の傘下にあります。まさに伊達軍団は袋の中の鼠なのです。ここで「窮鼠猫を噛む」か、「虎口を求めて脱出」するかですが、その虎口も南なのです。そのために選ばれた作戦が決戦ではなく対陣です。対陣は、敵が攻めてくれば塁を楯にして防御します。こちらからは攻めない。せいぜい鉄炮の撃ちあいで戦力を温存するわけです。

「有形」である連合軍の圧倒的戦力にたいして、伊達軍は勝目はありません。しかし各種戦闘要素を綜合するのは勿論ですが、死と常に隣り合わせている戦場で、死を賭して戦う伊達軍団の士気と団結は連合軍とは格段の違いでした。

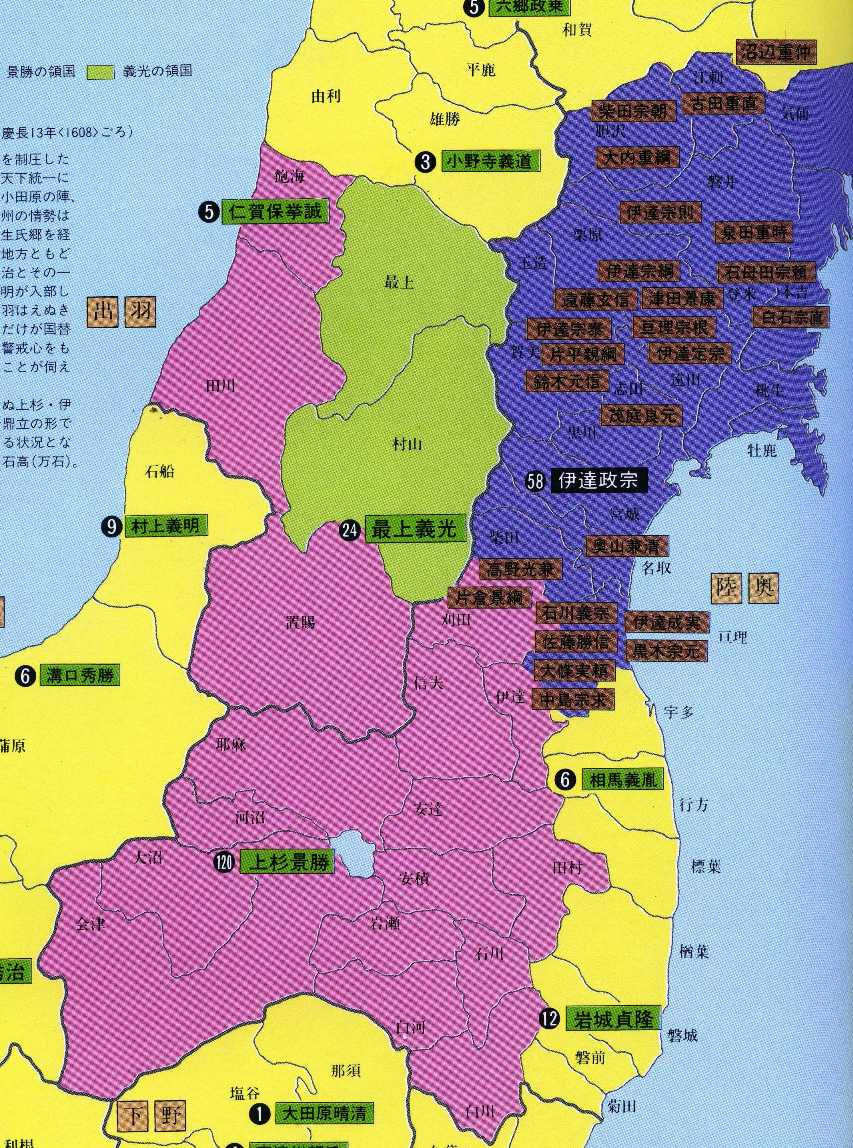

(1)天正十六年まで 下左の図は天正15年〜16年(1587〜88)のころの政宗をめぐる情勢の図です。朱色に白抜きになっている大名は政宗に敵対ないし滅ぼされた大名で、黄色に囲まれた青と紫色が天正17年ころの政宗の版図です。会津の磐梯山の麓摺上原で芦名氏を討ち、翌年の正月黒川城で「七草を一葉によせて摘む根芹」と詠んだ戦国大名として最高潮のときの領域です。七草とは、白河・石川・岩城・田村・安積・信夫の7郡に会津が加わります。

《左は天正15年・16年・17年頃 右は慶長3年頃》

(2)天正十六年から和睦まで

天正16年正月、政宗は宮城県北部の栗原郡(現在の栗原市・古川市)に勢力をもっている大崎氏を攻めます。政宗の心中は「会津の芦名を攻めるには、最上と手を結ぶ大崎氏を討つ必要がある」という計画です。

郡山対陣についてとりあげている一般書は少なく、雑誌は殆ど人取橋の合戦から摺上原の勝利への道が描かれ、伊達軍団が政宗を支えた郡山の対陣が欠落しています。私は「貞山公治家記録」と「伊達秘鑑」のページをめくりながら進むことにします。

3.高倉城の終焉

豊臣秀吉は天正18年(1590)、小田原の北条攻めを全国の諸大名に参陣を命じ、天下統一の総仕上げにかかりました。伊達政宗は、内憂外患が重なり参陣が遅れたために、会津・岩瀬・安積を取り上げられました。小田原攻めに不参の石川昭光・白川義親・大崎義隆・葛西晴信らの諸大名の領地は没収され、会津・白河・石川・岩瀬・安積は蒲生氏郷に与えられました。

付 史料で見る高倉家の歴史

プロローグ

この「高倉家の歴史」のホーム−ジの特色として我田引水を避けるために、文献資料を中心として記述しています。従って読者の対象は不特定多数のではなく、高倉家に関心を持つ方々です。、特に先祖の事績を後世に伝える目的で構成してあります。 1 嫡流高倉相模と高倉城の変遷

右の写真の高倉相模の墓は、福島県桑折大安寺にあります。桑折宿は奥州街道と羽州街道の追分け(分岐点)にある宿駅で桑折以北の羽州13大名および陸奥の諸大名の参勤交代の旅路の合流する交通の要衝です。また城米(幕府領の米)の積み出しのためには阿武隈川の河港があり、舟運で江戸に運ばれました。そのほか特産品の運送や、庶民の往来で繁栄した宿場です。

大正元年十月に編纂された「山野井村郷土誌 巻ノ下」を下記します。

2 高倉大蔵に始まる系譜

プロローグ

写真の墓石は、高倉家の菩提寺万寿寺の本家の墓の脇にあります。もと多賀城市笠神の枕詞「末の松山」「沖の石」で知られている史跡の近くいある西園寺にありました。これを私の祖父にあたる高倉祐貞の長男正治が昭和18年に現墓地に移したものです。正治叔父には子がなく、この墓地の近くに墓地を求めた三男の父裕次が本家の墓もまもることになった。

宮城県姓氏家系大辞典(角川日本姓氏歴史人物大辞典4) 構成は「第一部歴史・人物編」「第二部姓氏編」「第三部資料編」で、前述の『仙台藩家臣録』『伊達世心臣家譜』『安永風土記』などの史資料によって1500家を開設しています。高倉家については、『仙台藩家臣録』を要約しています。

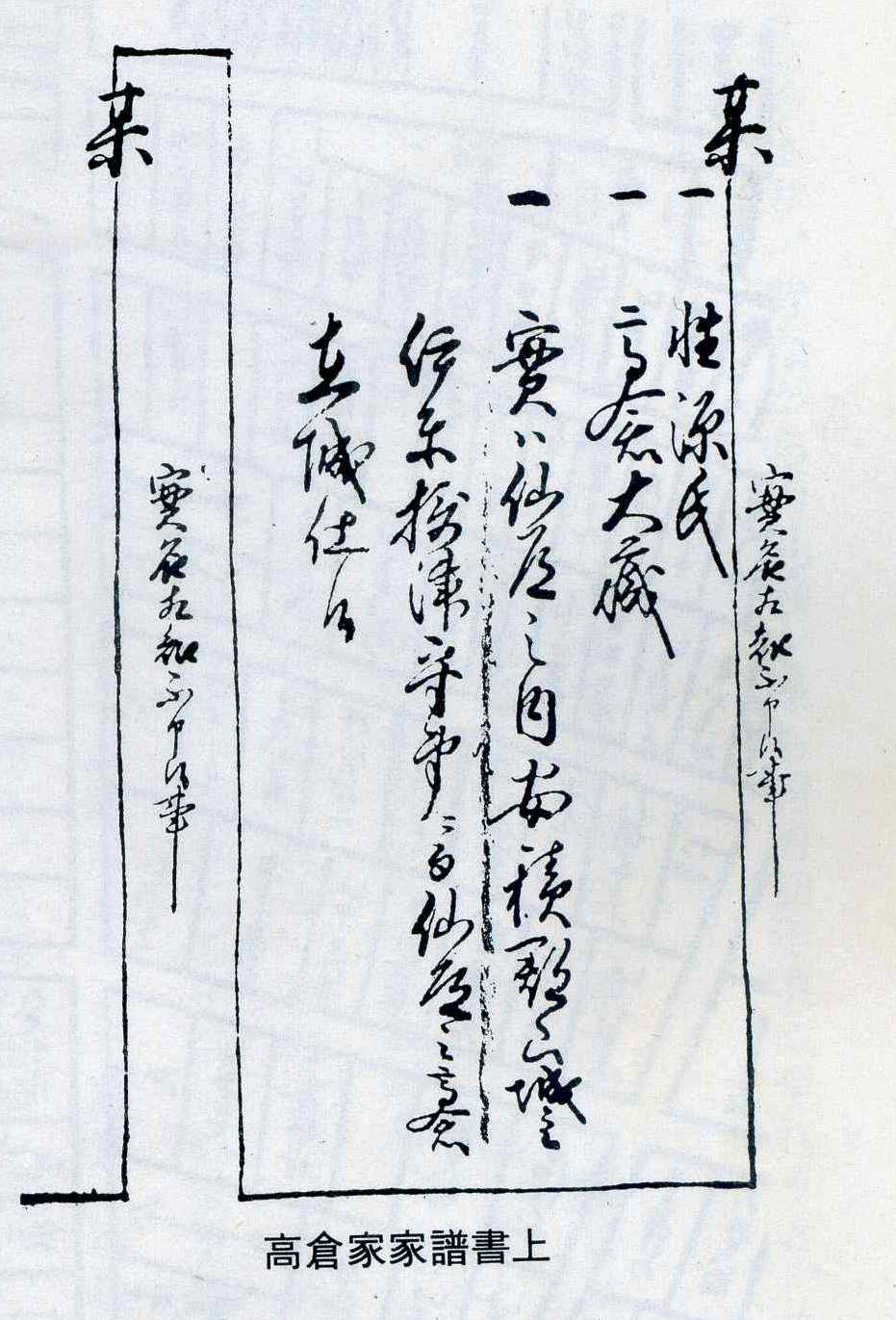

嘉永の高倉家譜書上 図は嘉永4年、高倉家の家譜の冒頭の部分です。解読してみましょう。一、性源氏 一、高倉大蔵 一、実ハ仙道之内安積郡下城主伊東摂津守弟ニテ仙道之高倉在城仕候」とあります。

家譜書上 高倉弥太郎祐允

高倉正治系図書上 髭を生やした左の人が系図を作成した高倉正治で、私たちは親しみをこめて「ひげのおじさん」と呼んでいました。海軍兵学校を卒業し、軍縮により海軍大佐で退官し、高倉家の歴史についての覚え書きをたくさん残しています。このホームぺ−ジも正治叔父の資料によるところ大です。

初代 重 祐 法諦休信士 天和三年一月十日没 七十七歳 西園寺

《左は墓誌、書は正治叔父 右は本家の墓 右隣りが別家高倉祐次を初代とする我が家の墓》

高倉淳のホームページ 仙道人取橋合戦之図

天正十三年十月十七日、名ある大将七頭葦名義廣をはしめとして高倉・本宮の両城を攻ると聞えけれハ、伊達政宗此両城を救ハんと、亘理兵庫・留主政景・片倉小十郎等を従ひ、本宮城の西青田原へ押

出し、観音堂下へ本陣をすへ、諸手段々に備を立て都合惣勢四千人敵の来るをまつ、伊達成実ハ高倉の城をたすくへしと本道を進ミ行、糠沢へ陣を取る、敵の総勢三万騎、五千余騎を先手とし、三筋に分れ押来る、一手ハ高倉の西前田沢より来る、一手は荒井を続て青田原人取橋へと進ミ寄る、又一手ハ中間に止まり両陣の後軍となる、高倉籠城の将曰く、本宮城人数不足なれは此処にて敵を喰留申へきといふ、畠山近江・桑折摂津等は小勢にて大敵を喰留ん事成る間敷と云、其時加勢の将冨塚近江・伊東肥前は聞入す、馬上五十騎歩卒及ひ足軽二百人に鉄炮を放かけさせ、両将真先に立味方を下知し、城外ニ出て敵を喰留血戦す、此所へ押し来るハ岩城ニて荒手を入替相戦ふ、味方しハしハ苦戦すれ共叶はす、南虎口へ追入らる、城方三十人討死す、肥前ハ自ら首二ツ取又茂庭良直入道左月ハ将卒を引連敵の様子を見んと本陣を出青田原を過き荒井へ向って進ミ行所、はし無く敵に逢、しはしいとミ戦ふと雖とも敵の大軍に押し立られ人取橋の方へ退く、時に本陣より十騎すくい戦ふ、其内八騎討死す、中村八郎右衛門盛明・大町清九郎高綱の二人ハつゝかなし、左月入道ハ乱軍を下知し後殿して退く、大老故甲冑をも着せす黄色なる綿帽子を冠り、士卒を廻す事我手足の如し、敵呼んて余人を目かくることなかれ、只わた帽子を討とれと競へかゝ、乱軍のうちに深田へ馬を乗り入れ、傍の細道へおとり上らんとする所へ、敵重り来り終に討死す、時に左月の平新助と云者かけ来り、敵をさんざんに切りちらし、主人を肩に引かけ退きけれハ首ハ敵にとられす、年七十三才なり、敵勝に乗じ濱田伊豆か陣へ押かゝる、本陣へハ佐竹の大軍打入けれハ亘理元宗・国分・留主・原田・片倉等すこふる血戦に及ひけれハ、敵進ミ得すしたゝかに打なされ右往左往に引退く、白石若狭ハ本陣より十丁計進ミ、高野壱岐と共に備を立つる所へ会津方の先手押し寄無二無三に切て廻れ共、味方必死を極め防戦しけれハ敵数多討たれ引退く、高倉へ進ミし伊達成実ハ敵の後になる下郡山内記来り、敵ハ本陣と此方の間を取り切りたれハ早々退くへしと云、成実用へす、只討死之覚悟し、義廣を喰留責戦ふ、味方伊羽遠江・北下野等四人討死す、成実自ら首九ツ撮る、観音堂の本陣へ向へし敵ことごとく敗軍せしと聞へけれハ、此手の敵も皆引退く、又翌日合戦と思ふ所、其夜会津及諸手残らす引取ける、敗軍ハまつなかりける云々

孫子の兵法に「敵を知り己を知れば百戦危うからず」があります。戦国大名が生き残るためには、情報の入手が必要です。人取橋の戦いには、「黒脛巾組(くろはばきくみ)」という忍者集団が活躍したことが記録に残されっています。「老人伝聞記」には「貞山様御代に黒脛巾組を組織しました、力量のある百姓の中から人材を選び50人くらいを一組として」とあり、「伊達秘鑑」には「信夫鳥屋の城主阿部対馬に命じて様々の流言を言いふらし疑心を起こさせる」という後方攪乱をしたということです。「疑心暗鬼」とはこのことでしょう。黒脛巾とは黒い革脚絆のことです。

仙台市の繁華街として今は東一番町がよく知られていますが、江戸時代は国分町、とりわけ芭蕉の辻が有名でした。この芭蕉の辻の地名の由来いついては諸説がありますが、戦国武将政宗が芭蕉という虚無僧(忍者)に今までの功を讃えて与えたというのが一番有力です。芭蕉は賑やかな所を嫌い、名取郡増田近郊に隠棲しました。

人取橋の合戦の辛勝の陰に、黒脛巾組の暗躍もあったであろうことを付記しておきます。

軍隊の経験をもつ私は、「作戦要務令」の講義を受け、要綱を暗記させられました。作戦要務令とは日本陸軍の将校が、戦場で戦いに勝つための教本です。戦国武将伊達政宗および伊達軍団の武将は、この作戦要務令の手本となるような戦闘を展開しています。

私の長い教員生活のなかで、判断や行動を起こすときや迷った場合に頭に浮かぶのが、軍隊で身に付いた「作戦要務令」の文言です。その要綱の一つを引用してみましょう。 戦勝の要は、有形無形の各種戦闘要素を綜合して、敵に優る威力を要点に集中発揮せしむるにあり

右の図は、豊臣秀吉が天下統一の過程で全国の諸将に奥羽仕置きを行い、小田原参陣を命じた後の近世大名伊達政宗の領域です。端的にいうと左は戦国武将政宗、右は近世大名政宗の領土です。(「歴史群像シリーズ⑲」学研)

天正15年は大きく軍を動かすことなく過ぎます。しかし、会津の芦名家では3才で急死した亀王丸の跡継ぎ問題で、芦名家とは非常に血縁関係の深い伊達家と、常陸の佐竹が対立し、結局佐竹義廣を迎えることになり、火種を残したまま越年します。

宮森城にいた政宗のもとに、常陸の佐竹が出陣したという情報が入ったのは6月1日です。政宗は重臣会議を開きます。佐竹出馬の備えとして7日には本宮に重臣を派遣し、高倉城の高倉近江に使者をおくり、9日には田村郡守山城に片倉景綱、安積路には浜田伊豆を配備し、政宗は12日には宮森城を出立し本宮城に着陣し本陣とします。

14日にはもう佐竹・会津軍が郡山辺に進出し、窪田城を攻めています。政宗は敵情偵察のために近くの山王山に登りますが、政宗の目に映ったのは雲霞のような敵兵でした。

政宗はこの後、軍議を開き「郡山の城兵はよく防戦している。しかし多勢に無勢なので、やがて落城するであろう。この上は運を天に任せて決戦しよう」述べます。これに対して55才になる桑折点了齋宗長は「今敵兵は凡そ3万、味方は5千にも満たない。勝敗は火を見るより明らかである。危うきを避けて末を謀るのが良将の器である。退いて本陣を二本松の要害に移し、北方で戦っている友軍の来るのを待てばよい」と反論しました。並み居る諸将は皆賛成しました。政宗は「眼前の郡山城の城兵を見殺しにするのは、伊達の弓矢の道に反することであるが、皆の考えも尤もである」と対陣に決まりました。

この後も何回か評議・談合が行われますが、伊東肥前(51才)や桑折宗長の意見が用いられ、血気にはやる若者の気負いが押さえられています。ちなみに勇将伊達成実19才、参謀格の片倉小十郎31才です。

17日にも陣場の普請がなされ、成実陣所は竹束で高さ5尺の柴垣、用水堀を補強して堀をめぐらし要害の備えを構築しています。18日には、佐竹の軍勢と成実勢との間で鉄炮の撃ち合いが行われています。

20日に佐竹義重は郡山・窪田城を、会津は山王山を一気にかかれば勝利疑いなしという作戦です。しかし伊達が紛れ込ました黒巾脛組(忍者)はこれを探り出し本陣窪田城に通報しました。当日は何事も起こらず、翌1日に窪田城で酒盛りが行われたと「伊達秘鑑」は記しています。

このような対陣の中で、政宗は拠点郡山城の郡山太郎左衛門へ知行を与えることを確約し、弾薬・食料を送り届け激励しています。

7月4日、成実の勇み足から5時間に及ぶ混戦となりました。これを見た伊東肥前は、なんとか味方を引き上げさせようと獅子奮迅のの勢いで割って入りますが討ち死にしました。政宗は談合して決戦を提案しますが、原田宗時の反対で取りやめています。

翌5日には和睦が成立し、政宗は城・砦の警備をゆるめることなく戦闘の中止を指令しました。山王権現社にある伊東肥前の碑文で郡山対陣の締めくくりとしましょう。

伊東肥前石碑之碑銘 奥州義士伊東肥前月心信公伝賛

なお天正17年には、政宗は磐梯山麓の摺上原で芦名氏をやぶり勝利を収めましたが、高倉近江は登場しませんので割愛することにします。よく宮城県民歌といわれている「さんさしぐれ」がこのときの凱歌と言われていますが、「さんさ時雨」をリンクして下さい。

公諱重信、号肥前、出奥州伊藤氏、父紀伊祐長 母某氏、大職冠鎌足公三十三世孫也、其祖安積薩摩守祐長、備前守祐時、皆有勲業於国、公嘗領安積郡、天正十三年、佐竹義重与会津義広等、率三万余人、将襲中村城、太守伊達政宗公、命公与仲綱政長等、守高倉城、或議曰、今敵人経此城下、欲出戦陣、則寡不敵衆奈何、公曰、与其束手持戮、孰若死戦、遂領二千人、衡軍大戦、得勝而還、十六年敵人又来攻城、公誓不屈乃忿然単槍入陣格闘而死、葬於窪田、政宗公感其死難、大息不己、以其子重綱、擢為桃生郡主、孫重義、鎮小野城、事今太守羽林綱村公、不幸早世、元禄三年秋、太守自武州還仙台、経其墓所、謂孫成証曰、汝高祖有大節於国、恐後無聞、幸有支那大禅師在仏国、胡不乞一語以伝於後乎 於是其孫以太守之言、白父重良与兄重栄、令其僧弟霊松来乞余文、余感太守重義重道為述此伝、並係以賛

天生英傑 義気冲天 為君為国

矢志弗遷 際時有難 勁敵在前

奮威猛戦 得勝凱旋 由是偉望

湖海争伝 及乎再戦 身国難全

難保其国 厥身竟捐 世人聞訃

莫不悲憐 緊公之志 孰与齊肩

漢之関氏 又不間然 神威赫々

曜後光先

元禄壬申五年冬十二月仏成道前之日

支那国曇華道人故高泉手書於黄檗方丈

安積郡にある高倉松峰城は、秀吉の使者筒井伊賀守貞次と高倉城主畠山近江守氏詮との間で城明け渡しが行われ、創城以来300年の歴史を閉じ、蒲生氏郷の支配下に入りました。『山野井村郷土誌』によると、跡地は元和年中(1615‾23)、蒲生秀行の命を受けて、国分帯刀・鈴木丹後の両人が支配することになり、付記に「松峰城主畠山家の墓所は、同村高生山山清寺にありて現に五輪塔あり、旧臣国分家いて保護す。天和年間以来高倉相模以下高倉盛光氏に至るまで代々毎年墓参致居候」と記されています。

高倉相模は「津軽藩旧記伝類」に「四月十八日暁、伊達の桑折に於て切腹す、年四十四、辞世に“消る灯の名残や明のほとゝぎす”、人躰衆に優れ力量あり、性酒を好み終日飲といへとも其形容くつろきたるを見る事はし」とあります。またお墓の脇に立つ標注には「弘前藩家老 高倉相模藤原盛隆の墓 弘前藩主津軽信頼公をお諫めするため、桑折宿において切腹した。文政九年(一八二六)四月十八日卒 四十四歳」とあります。高倉相模の墓について「伊達郡村誌」より引用します。

○高倉相模墓

大安寺に在り、同氏は弘前藩士なり、藩侯の江戸に朝観するや駕に侍従す、適々大に規錬する所ありと雖も侯之を納れす、然も尚其万一に覚悟あらんことを冀ひ(ねがい)終に自尽せり、因て此に葬ると云、碑面に弘前藩高倉相模藤原盛隆墓と称し、碑陰に賢量院殿聖閣桐林居士文政九年丙戌四月十八日と記す、又輓詩一首を録せり

高倉君輓詩

平生門下慕光儀 承赴茫然夢寝疑 黎庶具膳仁日厚

賓僚仰止礼逾卑 軽綸未半千秋業 蘭恵豈図一夜萎

今日招魂々不見 悲風蕭颯満天涯 弘前藩 長崎弼

弘前藩旧記伝類抄書

高倉相模盛隆先祖高倉近江守政泰と云、従五位下畠山上総介義純六代の孫奥州二本松城主従四位下河内守国詮の孫修理大夫満盛か嫡男也、父満盛卒去の時政泰幼少の故を以て伯父持重家を継て、成長の後二万石を分て奥州高倉の城に居る、政泰八代の孫高倉五左右衛門盛次(初五所袋六郎次郎と云)信枚公御代寛永元年九月二十一日五百石に被召出云々、相模盛隆は五左右衛門盛次九代の孫也(世々八百石門閥なり)、寧親公御代文化元年八月朔日父五兵衛盛之家督八百石云々、文化五年五月十五日御家老被仰付云々、信頼公御代文政九年四月六日、公江戸へ御発駕御家老高倉相模盛隆御用人津軽多膳貞升兼松図書御供仕候

公(信頼公)弱冠の頃より夜中御静りなされ、兼明け方御寝被成けるより朝遅く万事 御都合欠になる事、御附の面々心を労し諫め奉るといへとも御聞入なく御家督の後も同しさまにて諸人の難渋譬ん方なし、然るに此度御発駕執政高倉相模御供に候ひけるに旅中日々夜に入り御宿入になり、御供難渋は申も更なり、他邦御御外聞にも相拘はる故、相模ひたもの此事を痛み御規諫申といへとも御用ゐなく、追々御宿入遅かりけれは、相模公辺御首尾不可然と御怒を犯し規諫すれとも険しなけれは深く歎き、此上は一通りにて行ましと内心覚悟を極め、御用人津軽多膳を旅亭へ招き申けるは、貴所存お通日々夜に入り御宿入の儀、屡々諫め奉るといへ共験なく、公辺御首尾誠に御大事にこそ候へ、然るに某不快に相成御供不相成、是より貴所此事を引受け某に代り、規諫し奉れかしと忠誠面にあらはれ涙なからに申けれは、多膳胸中を察し感し入、其事に候はゝ乍不及規諫し奉るへしを心易く思召されよと申けれは、世にうれしけに笑みを含み相わかれける、夫より相模病気を断り(四月十五日なり、同十七日病気に付御供御用捨願の通被仰付)逗留し、此上命終らんいは責て御聞入もあれかしと、四月十八日暁伊達の桑折駅に於て切腹す(年四十四)辞世の句あり

消る灯の名残や明のほとゝきす

此事公知し召されさりしか忽ち凶聞を聞し召、大に驚き愁傷まし々ける、多膳この頃の事を思い合せ片腕を折たる心地して哀むこと限りなし、さて密に死諫のことを達しけれは、公もいたく惜ませ給ひ、夫より燈にて御宿入のこと少なかりしとそ

相模人躰衆に勝れ力量あり、性酒を好み終日飲といへとも其形容くつろきたるを見ることなし、又経学を好めり、恭敬謹粛寛容忠貞永く世にあらは柱石の大臣たるへきをいと残り多きことなり、相模を桑折大安寺(浄土宗)に葬る、然に相模先祖は奥州浅香郡高倉の城主にて、天正年中没落、其後御当家へ被召仕候、以来代々高倉駅通行の節は先祖の因にて今に主人の会釈有之、此度相模相果候儀承るや否、高倉の村老桑折へ参り高倉へ葬りたき旨願に及ひ候へ共、暑中十三里の道程を難し、家宰等不許候由申候

旧蹟 高倉館

高倉館ハ畠山ノ一門ニシテ清和源氏ノ末葉畠山近江守ト云シ人ノ居城ニシテ城名ヲ松峰城ト云フ、高倉近江守ガ祖先ナル畠山治部大輔政泰(幼名徳万丸)ハ二本松ノ嫡統満盛ノ子満泰ノ嫡孫ナリ、然ルニ父早世シテ叔父持重二本松ヲ相続セシ故ニ、明徳年中茲ニ移りテ、城郭ヲ築キ、第二代治部少輔満国、第三代同実詮、第四代同晴賢、第五代近江守氏詮(後政頼)マデ住ス、而シテ応仁以来天下大ニ乱レ、所謂弱肉強食ノ世ニアリテ天正十年田村清秋(まま)ト戦ニテ田村勢ヲ阿武隈川ニ破ル(鬼生田合戦トイフ)、其他数々隣強ノ侵掠ヲ受ケシモ屈セズ、天正十三年伊達氏ニ応ズ、同十八年太閤秀吉奥州御穿鑿ノ節、筒井伊賀守貞次殿御使ニテ高倉城開城、会津蒲生飛騨守氏郷公ヘ御預ト相成故ニ古主畠山氏津軽ヘ御立退キ、津軽公ニ仕ヘ高倉相模ト称ス、現青森県士族高倉盛光氏弘前ニ住ス、

付記

高倉松峰城主畠山家ノ墓所ハ同村高生山山清寺境内ニ在リテ現イ五輪塔ナリ、旧臣国分家ニテ保

護ス、元和年間以来高倉相模以下高倉盛光氏イ至ルマデ代々毎年墓参致居候

碑面には「延宝六年戊午歳二月十二日 為破相顕性禅定門□也 存名高倉長右衛門 三拾九歳而逝去」と刻まれています。

ここで万寿寺を紹介しましょう。万寿寺は宮町の東照宮の近く高松にあります。四代藩主綱村が元禄9年(1696)に七堂伽藍を建立した黄檗宗のお寺です。堂内は極彩色の彫刻で飾られた名刹です。江戸時代には一門格、100石の寺領を持っていましたが、明治維新後は藩の外護がなくなり、荒廃し十ケ院あった塔頭(タッチュウ)の三昧院が法統を継いで現在に至っています。

昔をしのぶ遺構としては、新坂町にある大願寺の山門があります。この山門は綱村夫人仙姫の霊廟寂静殿の唐門でした。仙姫のお墓は昭和35年に東九番丁孝勝寺に移され、二代藩主忠宗夫人振姫と綱村の生母三沢初子の墓に挟まれて立っています。多くの人はこの墓域を政岡の墓ととして昔から親しんできました。「政岡の墓」をリンクして下さい。

高倉弥太郎

一 拙者高祖父同氏大蔵儀、仙道之内安積郡郡山之城主伊東摂津守弟にて、仙道之高倉在城仕候、右大蔵嫡子曾祖父同氏次兵衛儀御家へ罷越候処

貞山様御代馬場出雲を以御切米六切・御扶持方五 人分被下置被召出候、年号は相知扶申候、右次兵衛病死仕跡式無御相違祖父同氏長右衛門

貞山様御代右出雲を以被下置候、年号は相知扶申候、其以後寛文八年二月十八日鴇田次郎衛門・田村図書を以野谷地壱町五反歩申請開発御竿入、高壱貫五百六拾八文、同十三年六月十八日小梁川修理を以被下置候、然処祖父長右衛門歳七拾余に罷成付、隠居願申上候得ば、願之通家督無御相違延宝二年八月廿八日、大条監物を以右御知行高壱貫五百六拾八文・御切米六切・五人扶持方之通、拙父同氏長右衛門被下置候処、亡父長右衛門延宝六年二月於江戸死去仕に付て、跡式無御相違拙者に被下置之旨、同年五月黒木上野を以被仰付、今以御知行高壱貫五百六拾八文・五切米六切・五人扶持方御座候、以上

延宝七年七月廿二日

高倉 たかくら 登米郡中田町・亘理郡渡里町に多い。

仙台藩家臣に、高倉大蔵に始まる高倉家がある。平士。大蔵は、安積郡(福島県)郡山の城主伊東摂津守の弟で、仙道(福島県)の高倉城に住んだ。子の次兵衛が伊達政宗の代に召し出された。大蔵の跡は、長右衛門ー長右衛門と継ぎ、長右衛門の跡は、延宝六年に子の弥太郎が継いだ(家臣録)

最初に分かりにくい用語を解説しておきましょう。「切米」「扶持」は前に書きました。「大番組」、仙台藩では家臣を家格によって分けています。一門・一家などの門閥の上級武士に対して「平士」があり伊達軍団を形成しています。軍団は一番から十番までの組に分かれ、一組みがおよそ3500人で大番組といい、その棟梁が大番頭です。家譜に出てくる用語を解説しましょう。敵の首をとって加増された戦国時代と違い、新田開発によって石高を増やしていく近世武士の姿を描くことができます。「野谷地」とは開発する前の荒地で5年から7年は年貢が免除されます。「竿入」とは検地のこと、「貫文」は1貫文=10石で、「進退」は身代のことです。侍には藩の御用をする人と無役の侍がいます。権吉は「御境横目」を勤めています。境目番所は関所のことです。横目は一般に監察に当たる役人ですが、ここでは、関所役人の監督と考えてよいでしょう。御役お例として、弥太郎祐允は「作事方仮定役」とあり、今の土木建築係でしょう。前に東京目黒区に弥太郎橋がありました。

某 実名相知不申候事

一、性源氏

一、高倉大蔵 実名相知不申候事

一、実ハ仙道之内安積郡下城主伊東摂津守弟ニテ仙道之高倉在城戸仕候

某 実名相知不申候事

一、次兵衛

一、大蔵嫡子ニテ 御家エ罷越 貞山様御代御切米壱両弐歩・御扶持方五人分ニテ大番組ニ被召出、右年号相知不申候事

長右衛門

一、寛文八年二月十八日野谷地壱町五反歩申請開発御竿入高壱貫五百六拾八文栗原郡小野村之内ニテ同十三年六月十八日為御知行被下置候事

一、御役相勤候儀相知不申候事

一、御咎被 仰付候儀相知不申候事

一、芸道相知不申候事

重祐

一、長右衛門

一、御役相勤候儀相知不申候事

一、御咎被 仰付候儀相知不申候事

一、重キ拝領物并御賞誉之儀相知不申候事

一、芸道相極候儀相知不申候事

定祐

一、弥太郎

一、元禄六年六月廿八日、新田開発為御加増御知行高壱貫五百文上伊沢三ケ尻村之内並同郡相去村之内ニテ被下置候事

一、御知行高弐百八拾三文宮城郡中谷地村之内除屋敷エ御竿入被成下、右高扶持米進退エ被結下候事ニ申伝ニ御座候事、持米進退ニ取合御知行三貫三百五十壱文・御切米壱両弐歩・御扶持方五人分之高ニ被成下候事

一、御役相勤候儀相知不申候事

一、御咎被 仰付候儀相知不申候事

一、芸道相極候儀相知不申候事

某 実名相知不申候事

一、治兵衛

一、実は遠藤善太郎次男

一、御役相勤候儀相知不申候事

一、御咎被 仰付候儀相知不申候事

一、重キ拝領物并御賞誉之儀相知不申候事

一、芸道相極候儀被知不申候事

某 実名相知不申候事

一、甚治

一、御役相勤候儀無御座候事

一、御咎被 仰付候儀不相知不申候事

一、重キ拝領物并御賞誉之儀相知不申候事

一、芸道相極候儀御座候事

祐静

一、権吉

一、実ハ鴫原兵治次男

一、江刺郡野手崎御境横目勤仕

一、御咎被 仰付候儀無御座候事

一、重キ拝領物并御賞誉之儀無御座候事

一、芸道相極候儀無御座候事

祐允

一、弥太郎

一、当時御作事方仮定役相勤罷在申候事

一、御咎被 仰付候儀無御座候事

一、重キ拝領物并御賞誉之儀無御座候事

一、芸道相極候儀御座候事

一、在郷屋敷所持不仕候事

一、高祖父弥太郎代以後進退増減無御座候事

右之通ニ御座候 以上

嘉永四年九月 高倉弥太郎祐允

右が次男壮次郎叔父で、陸軍士官学校を卒業、八甲田雪中行軍に遭難しなかった福島隊に見習士官として参加しています。後列左が私の父祐次ですが、稿を改めたいと思います。

次に嘉永の「家譜書上」と正治叔父の作成した「系図」とは若干の違いがあります。「系図」によれば、初代が重祐となっており、「家譜」では三代である。六代定祐までの間に、二代長右衛門、三代祐明、四代祐昌、五代祐就を加えている。この根拠は過去帳と墓石でしょう。

正治叔父には子がなく、養子を迎えようとしたが果たさず死去した。妻啓子は103歳で平成8年になくなり、お位牌は拙宅の仏壇にあります。なお正治叔父は分家は別に墓地をとるように遺言があり、父祐次は本家のお墓の荒廃を憂慮し、三男祐次を初代とする墓地を設けて現在に至っている。

二代 長右衛門 破相顕性禅定門 延宝六年六月十二日没 三十九歳 西園寺

妻 元空如信禅定尼

三代 祐 明 翁快益庵主 元禄五年三月三十一没 五十三歳 西園寺

四代 祐 昌 菊潭道秋信士 享保十四年九月二十九日没 西園寺

五代 祐就(長右衛門) 心無自涼居士 元文四年六月十五日没 西園寺

六代 定祐(弥太郎) 千古道英居士 寛保三年一月十日没 七十歳 西園寺

妻 果応妙英大姉 寛保三年三月廿四日没 六十九歳 西園寺

七代 治兵衛 宵自了信士 安永二年十月十五日没 西園寺

妻 法雲妙恵信女 文化二年六月十九一没 西園寺

八代 甚 治 白応法法叟信士 享和二年四月八日没 三十六歳 万寿寺

九代 権 吉 実巌宗悟信士 嘉永二年三月三十日没 五十五歳 万寿寺

妻キサ 雲庵興月信女 天保七年六月十二日没 三十四歳 万寿寺

十代 弥太郎 直心宜応信士 安政六年八月十四日没 四十歳 万寿寺

妻トク 松室妙貞大姉 命じ三十五年十一月廿弐日 七十七歳 万寿寺

十一代 祐 貞 謙徳院忠道祐貞居士 大正元年十一月三十一日没 六十四歳 万寿寺

妻松代 紹徳院松寿浄貞大姉 昭和十二年八月二十九日没 八十四歳 万寿寺

十二代 正 治 清閑院寿光正治居士 昭和二十九年二月一日没 七十六歳 万寿寺

ホームへ戻る