貞山堀

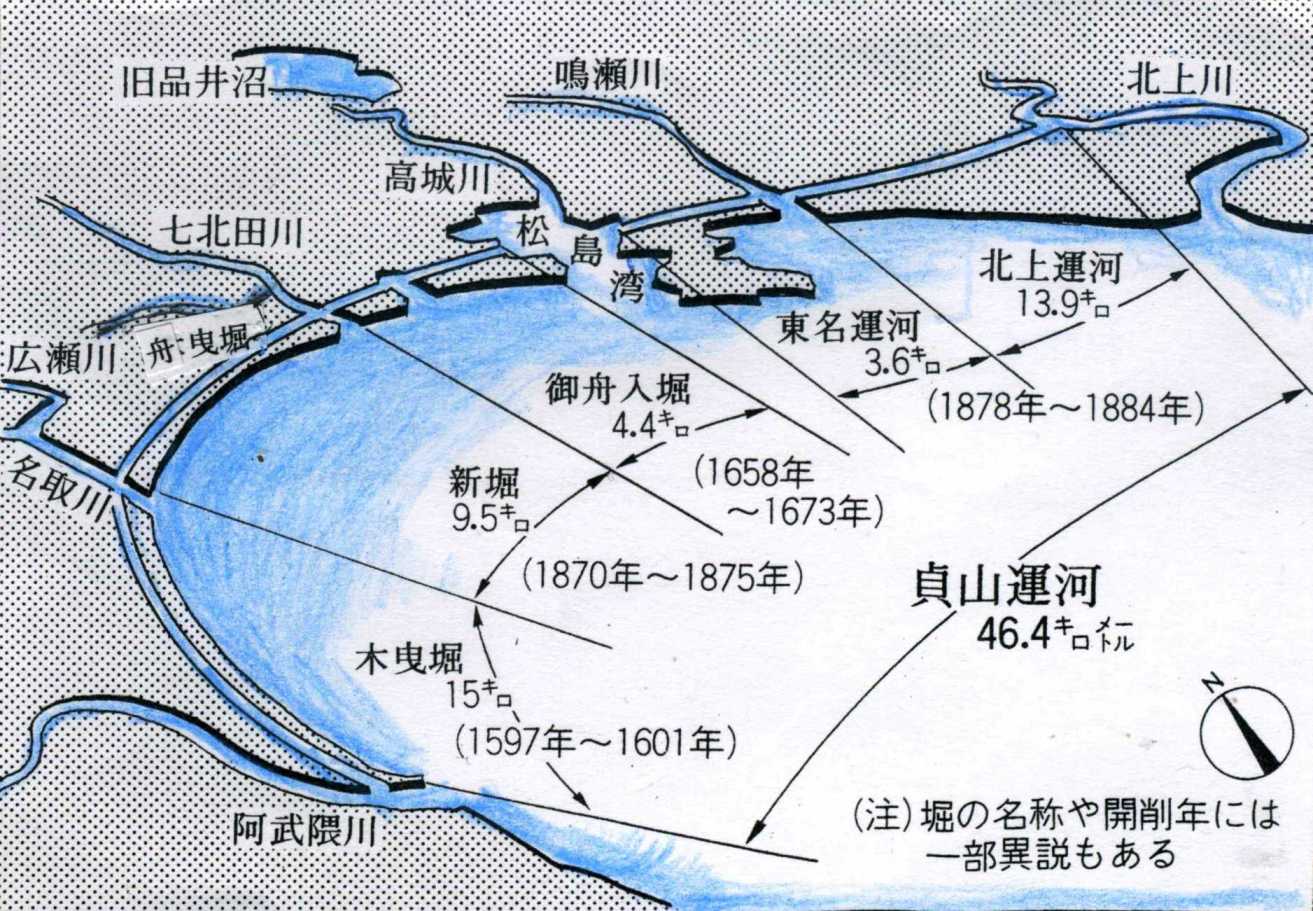

貞山運河は、伊達政宗が仙台開府のときに材木や物資を運ぶための「木曳堀」を掘削したのに始まり、約280後の日本最初の近代港湾建設の野蒜築港付帯工事「野蒜運河」でしめくくられます。仙台湾岸に沿う総延長49㎞におよぶ日本最長の運河です。

運河の名称は、伊達政宗の贈り名である「貞山公」にちなんで命名されました。名付け親は明治になって土木課長を務め、後の仙台市長になった早川智寛です。

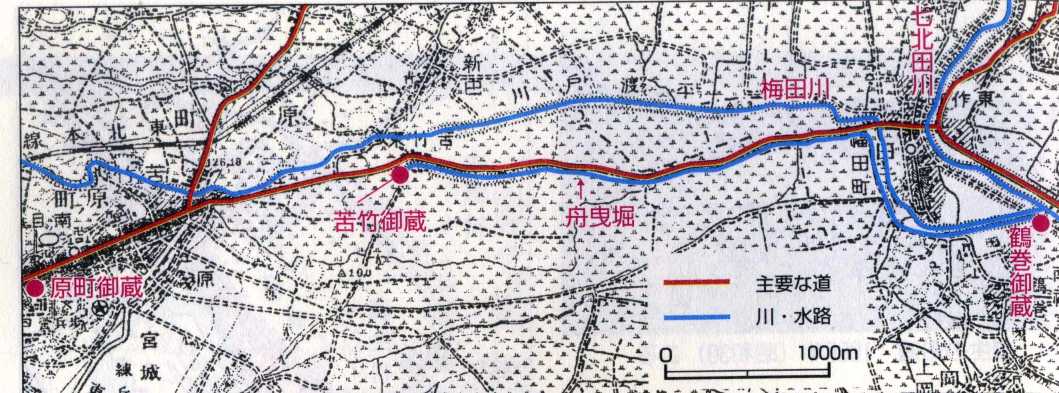

全区間が一気に掘削されたのではなく、成立の年代や事情によって5区分されます。南から下記することにしましょう。

木曳堀 阿武隈川河口から名取川河口閖上(ゆりあげ)までむかしは盛んに舟が行き交った運河も、野蒜築港の挫折や陸上交通の発達によって利用されなくなりました。「親水空間つくり」で運河に沿ってつくられたサイクリングロードを走りながら「水の道」の歴史を考えてみたいと思います。

新堀 閖上から七北田川河口蒲生まで

御舟入堀 蒲生から松島湾牛生まで 付:御舟曳堀

東名運河 塩竃市牛生(ぎう)から松島湾経由で東名から鳴瀬川河口野蒜まで

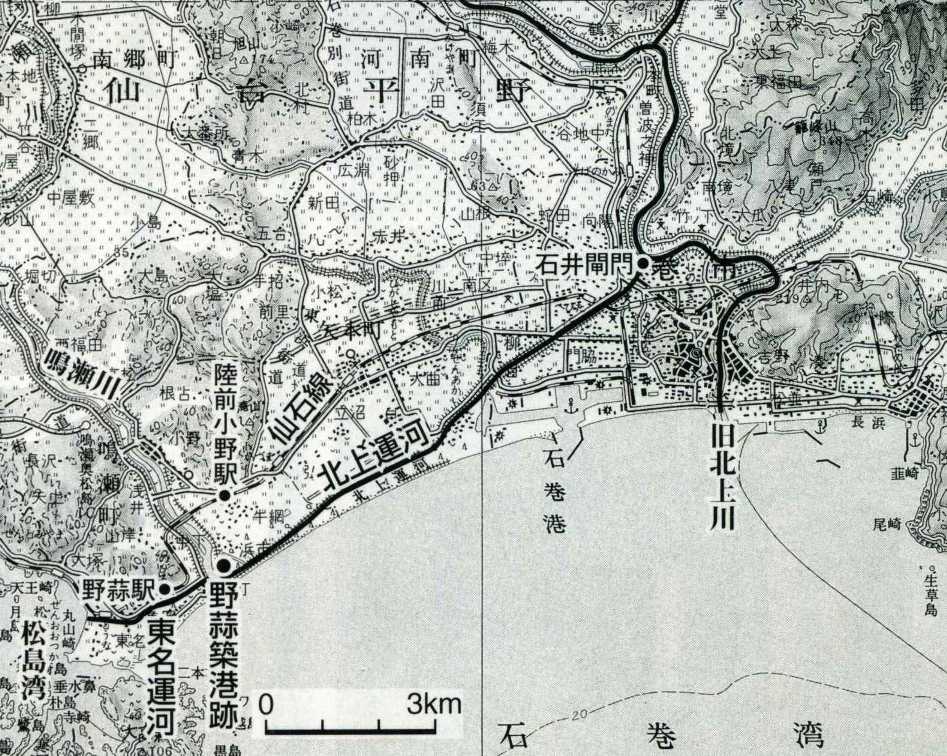

北上運河 野蒜から石井閘門を経て石巻まで 東名運河と北上

運河を合わせて野蒜運河と言っています

1.木曳堀(こびきぼり)

慶長5年(1600)9月15日の関ヶ原の戦いで徳川家康に味方をした伊達政宗は、居城を岩出山から仙台に移しました。その年の12月24日には仙台城の縄張りを行い、翌6年正月11日には築城・城下町の建設が始まります。このためには莫大な資材が必要で、阿武隈川流域の木材や諸物資を仙台城下に運ぶために運河を造成し、内川と名付けています。

ルートは阿武隈川河口から名取川河口の閖上までです。閖上からは名取川・広瀬川をさかのぼり舟丁(ふなちょう)から仙台城下に運びます。その時期は正保絵図に記載されていますので、慶長期の後半には掘削が始められたでしょう。

開発の指導者は、政宗が土木技術者として召し抱えた川村孫兵衛重吉です。

孫兵衛重吉は、知行地を与えられたとき、本地で10貫文を拝領したほかは野谷地を拝領しています。1貫文は米10石を生産される土地のことです。土地の広さにすると中田で7反6畝28歩です。

寛永12年(1635)には110貫720文に増しています。知行目録を見ますと、名取郡早股村、下野郷村に22貫文余の新田を開発しています。湿地が多く荒れていた名取平野に木曳堀が通水することによって、溜まり水が排水され新田が開発されたということになります。

《左 阿武隈川河口荒浜(「宮城県史」見返) 右 閖上貞山堀》

《右に閖上が、左には藤塚が見えこれから新堀です》

《左 大正末年閖上貞山堀(「むかしの写真集 閖上」) 右 閖上の昭和48年航空写真(左に同じ)》

2.新堀

新堀は海岸沿いの荒れ地開拓のための排水路と、あわせて有料運河を兼ねることを目的として掘られました。それは明治維新によって武士という身分と俸禄を失った士族への授産事業でした。明治3年から進められたこの失業対策事業に対して、藩は藩米を貸し与えています。新堀が落成するのが、明治8年ですが有料運河としては実現しませんでしたが、運河として景観は多くの人に親しまれ、排水路としての役割は今なお果たしています。<BR>

《七北田川に連結する新堀 対岸が蒲生》

《 左の朱点線は貞山堀に沿う自転車道 右は新堀》

3.舟入堀

塩竃は古代以来、国府多賀城の外港として、また伊達政宗による開府によって仙台城下町の外港としての役割を担ってきました。しかし開府当初は、塩竃と仙台間は陸路の運送でしたので、米や材木などの重い荷物は木曳堀同様に舟運が望まれました。舟入堀および舟曳堀はこの求めに応じて掘削されたものです。

舟入堀の時期について、当時の財政を預かる出入司(しゅつにゅうずかさ)和田織部房長が榴岡天満宮に石灯籠(右)が奉納され、「奉寄進 石灯籠一基寛文七年七月二十三日 和田織部」と刻まれていおり、左はの写真は塩竃神社に奉納され「寛文拾三年三月」とありますので、天満宮の灯籠は工事の安全を祈願し、塩竃神社のは竣工を記念して奉納したものではないでしょうか。

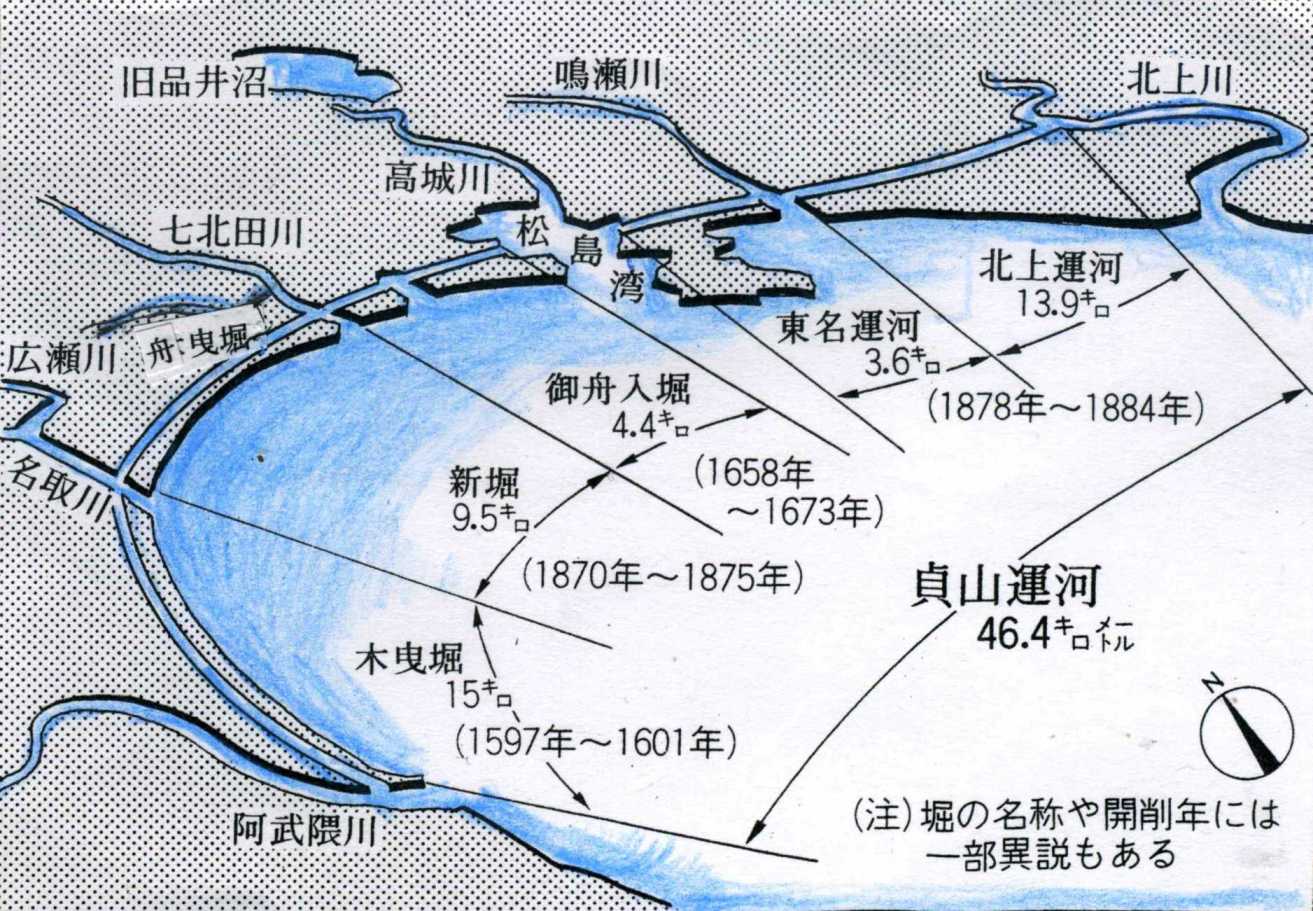

経路についてですが、舟入堀掘削の前に、まず七北田川が整備されました。今の七北田川は、宮城野区岩切から流れを南に変えて梅田川に合流して、蒲生で太平洋に注いでいますが。もとは七ケ浜町の湊浜に流れていました。仙台領の地誌を記した蒲生の「安永風土記」には、寛文10年(1690)に七北田川が蒲生に流れるようになって、かっての川筋が沼や田になったと記されています。この七北田川の流路を蒲生へ流れるように変えたのは、蒲生村の肝入小野源蔵で、伊達政宗から恩賞が与えられています。

《右は塩竃神社灯籠(仙台市史 1) 七北田川流路変遷と舟入堀(左に同じ)) 右は榴岡天満宮灯籠》

《左 七北田川河口我聞(MSC航空写真地図) 右 仙台港(左に同じ)》

《左 塩竃市牛生付近マップ 右 大代付近(「仙台市史 近世1) 》

蒲生散歩アルバム

《左は蒲生村想定図(「仙台市史」 近世1) 中央は舟溜まり(「仙台藩をささえた米の道」) 右は舟溜まり跡》

《左は湯殿山碑 中央は堀跡 右は日和山》

《左は高砂神社 中央は蒲生舟溜(「貞山・北上運河沿革考」 右は蒲生干潟(「仙台市史 自然」)》

4.舟曳堀

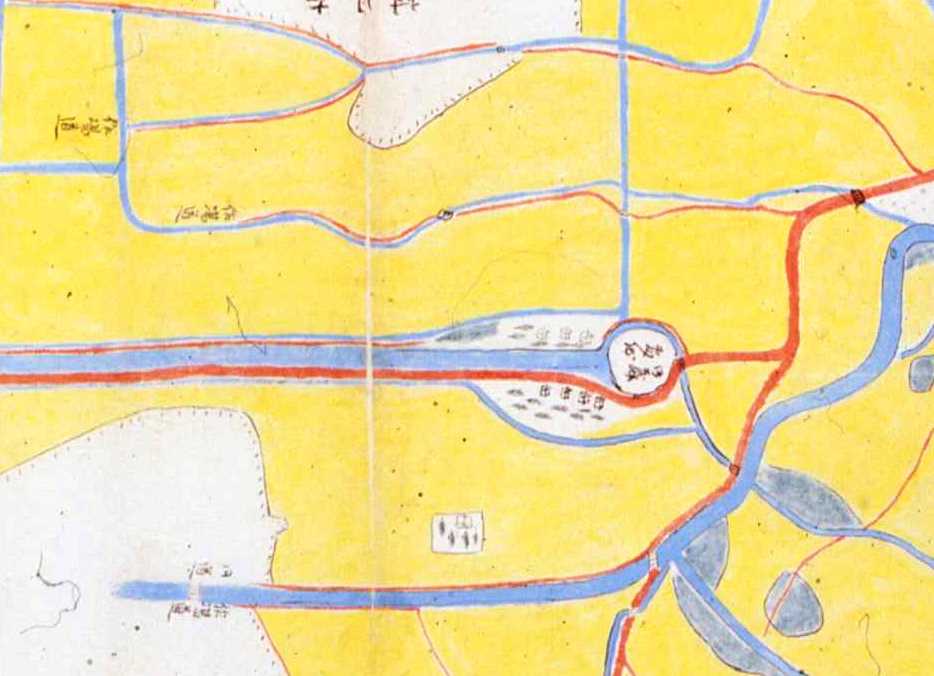

《舟曳堀図(「仙台市史 近世1)》

《明治初年の苦竹村麁絵図(宮城県公文書館蔵)》

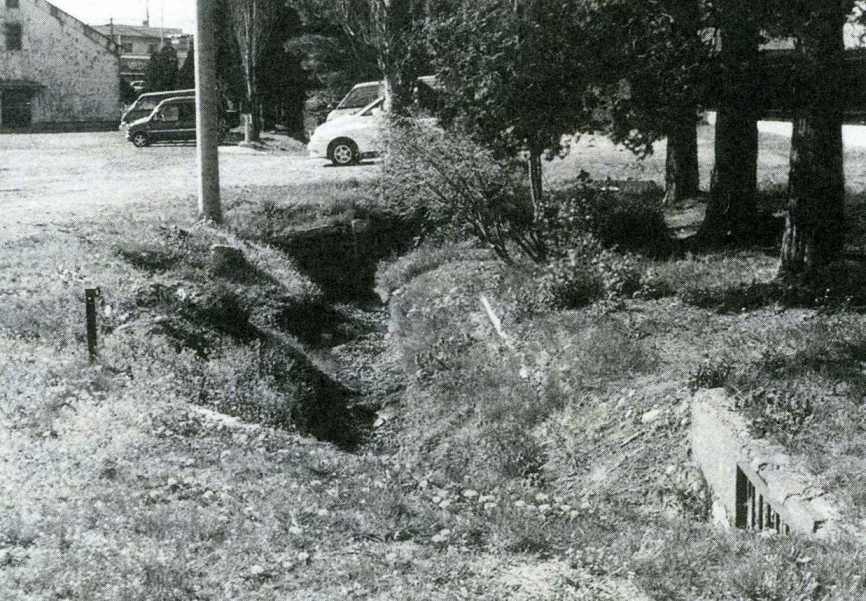

《左は陸上自衛隊敷地内舟溜跡(「仙台藩をささえた米の道」 中は落とし堀 右は苦竹舟溜》

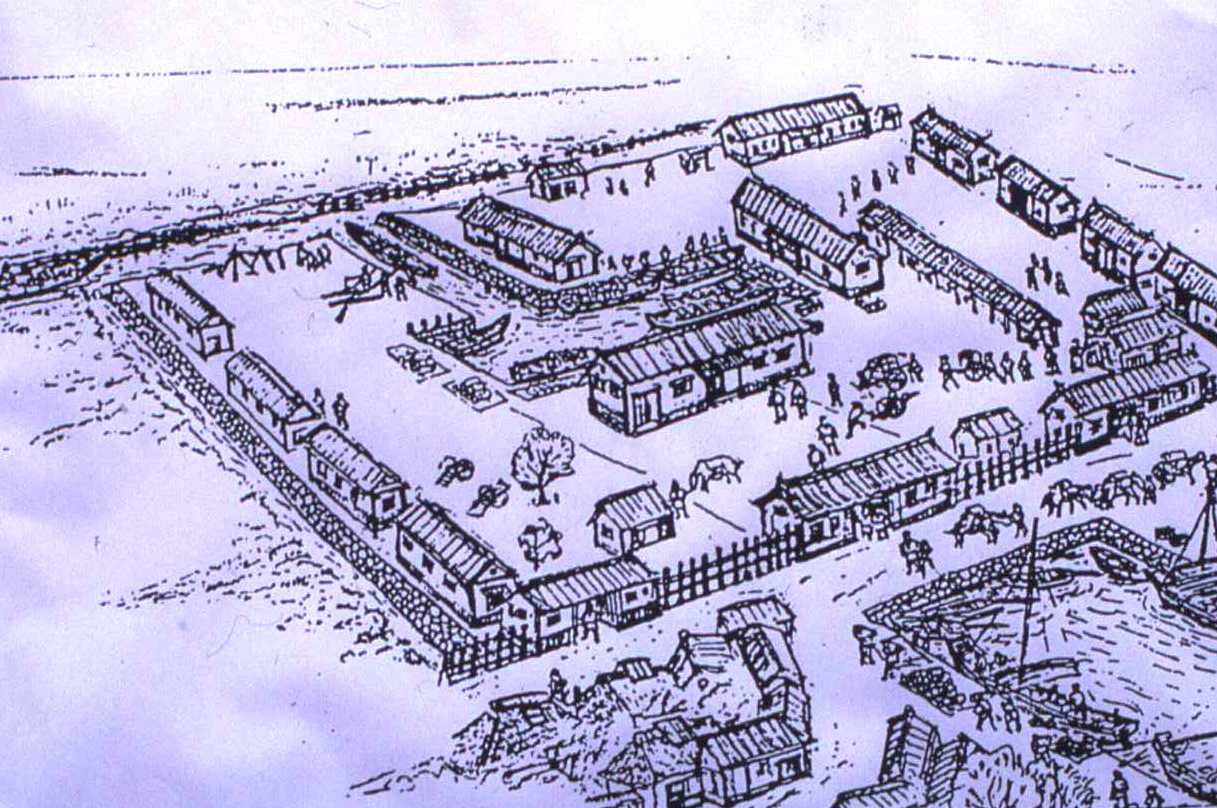

5.野蒜築港

野蒜築港散歩

《野蒜運河図(「日本近代遺産を歩く」と猪苗代湖畔に立つフアンゴールン像》

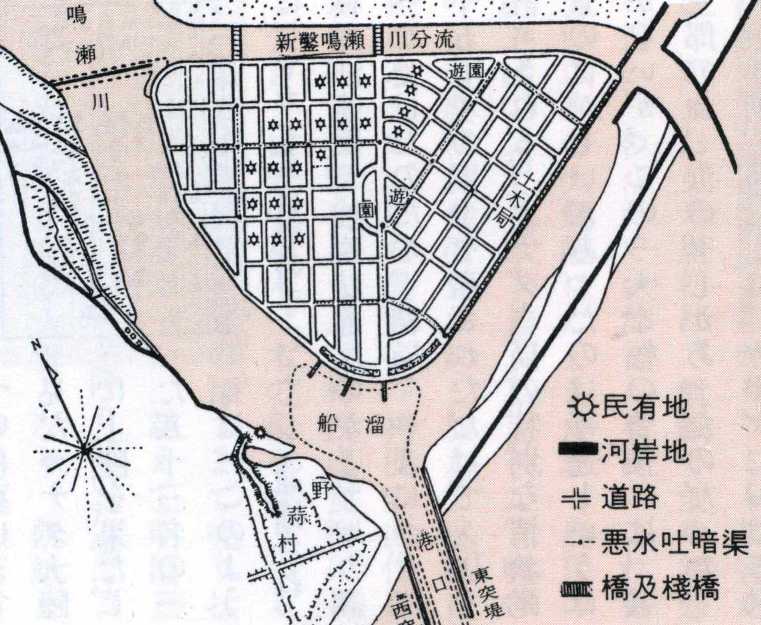

《左は市街図(「ふれあい宮城」 中央は紀功碑とローラー 右は赤煉瓦の橋脚(「幻の港 野蒜築港を歩く」)》

《左は突堤 中央は北上運河 右は石井閘門(共に「幻の港 野蒜築港を歩く」》

高倉淳のホームページ

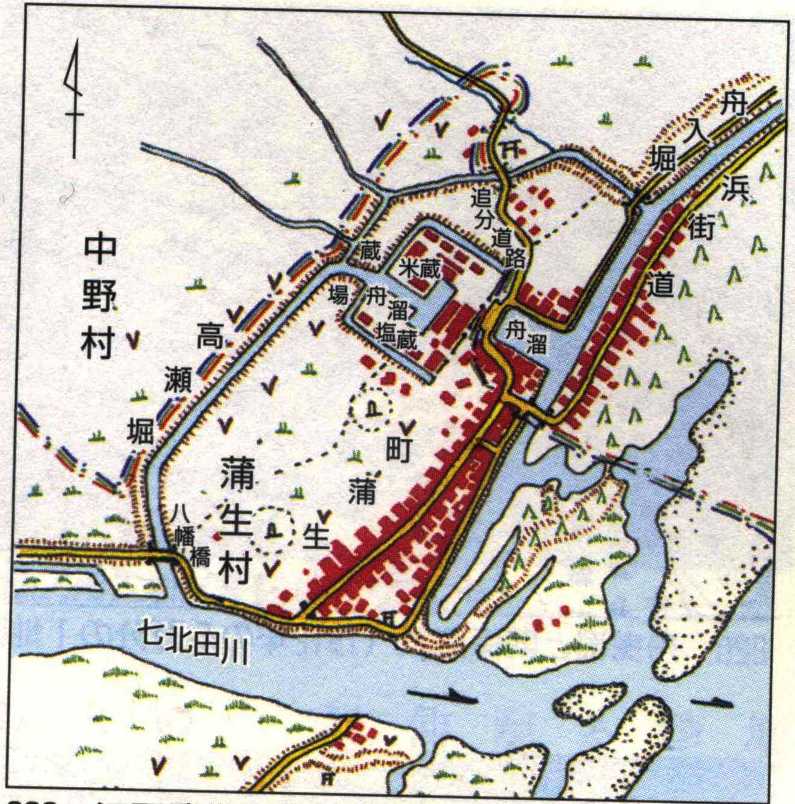

舟入堀を通って蒲生舟溜まりに着いた舟は、積み荷を下ろし、建ち並んでいる6棟の蔵に収納されます。次に蔵から出された米や塩は、蔵の裏から高瀬堀で七北田川に合流し、鶴巻で積み替えられます。鶴巻には蔵4棟がありました。

舟曳堀は落とし堀で、舟運に必要なときだけ梅田川から水が引かれます。明治初年の「苦竹村麁絵図」堀の両側に朱線が見えますので、堀の土手を人足が綱で曳きました。終点は苦竹の舟溜まりです。ここには11棟の蔵があり収納されます。

ここからは現在の第四合同庁舎のある所にあった原町御蔵に牛車で運び込まれています。

明治政府の内務卿大久保利通は、戊辰戦争で一敗地にまみれた東北地方に、東北開発の巨大プロジェクトとして、日本最初の近代港湾建設を企画しました。適地の選定と設計はオランダ人フアンドールンです。

工事は明治11年、北上運河の開削から始まります。本体の工事としては、鳴瀬川河口に内港を設け、港湾口に東西両突堤を築き、近代的な港湾機能をもつ市街地を造成しました。今まで寒村だっや野蒜もたちまち200戸をこす繁華街となり、「野蒜新町箒はいらぬ 若い女の裾ではく」と言われるよういなりました。

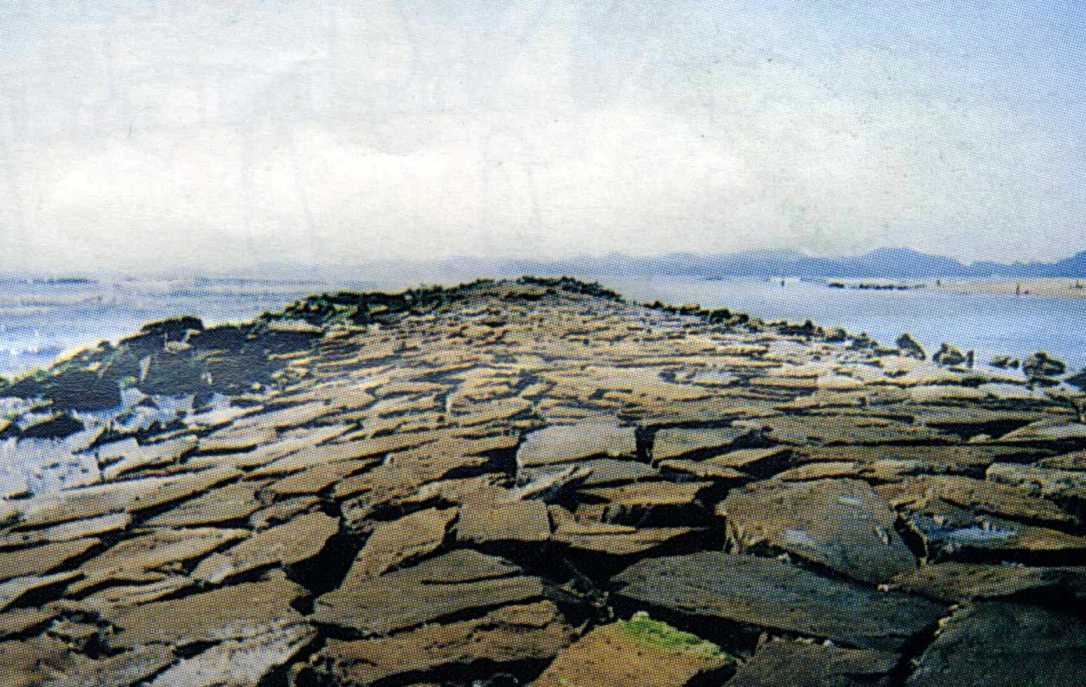

明治15年には落成を迎えますが、2年後の同17年秋の台風で東側の突堤の大半が波にさらわれました。着工以来6年間に70万円余の費用をつぎ込みましたが、政府は財政難により事業を断念します。大久保が夢見た港湾は幻と消え去りました。

野蒜築港にかわって実現するのが、昭和39年に始まる仙台湾新産業都市計画です。その要(かなめ)として長浜に建設されたのが仙台港です。長浜は海岸線から600㍍付近から水深が急に深くなり、港として好条件でしたので整備され、近代港湾が完成されました。

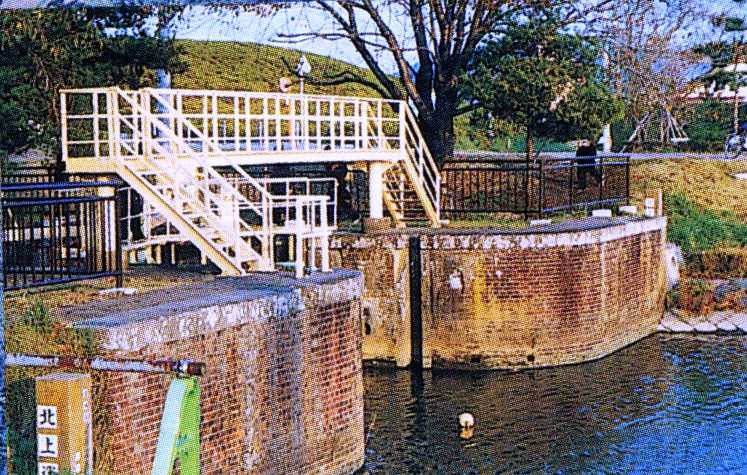

北上運河は明治11年から15年まで、東名運河は16年から17年までかかって掘削されています。野蒜築港事業を今に伝える遺構として石井閘門があります。北上運河の舟運のために、北上川との分岐点に造られた日本最初の西洋式閘門です。閘門とは高低差の大きい運河などで船を通すために水をせき止めておく装置です。平成5年には皇太子ご成婚記念事業として、公園を整備し、近くに北上川・運河交流館「水の洞窟」が建設されています。