江戸浜街道

【はじめに】

江戸浜街道は、奥州街道を岩沼でわかれ、藤場の渡しで阿武隈川を渡り、海沿いの道を相馬中村・水戸を経て江戸に向かう浜街道です。

古代には官道である「東街道」(アズマカイドウ)が、阿武隈丘陵の麓、現在はアップルライと呼ばれている道筋を通っていました。

文治5年(1189)9月、源頼朝は奥州藤原氏征討のため、軍を北陸・東山・東海の三道に分けて平泉に向かいました。海道筋を進んだのが千葉胤常で、戦功によってこの地域を与えられ、子孫はこの地に居住し亘理を名乗りました。

明治5年太政官布告で、陸前浜街道と改め、現在の国道6号と重っています。平成21年9月には、国道6号と海岸の間に「高速道賂の常磐道」が開通しました。

藩境にある駒ヶ嶺は戦国時代、伊達と相馬の抗争のあった所で、天正17年(1589)に伊達政宗は駒ヶ嶺城を攻略して、政宗が始めて海を見て舟遊びをしたのは、この時のことです。

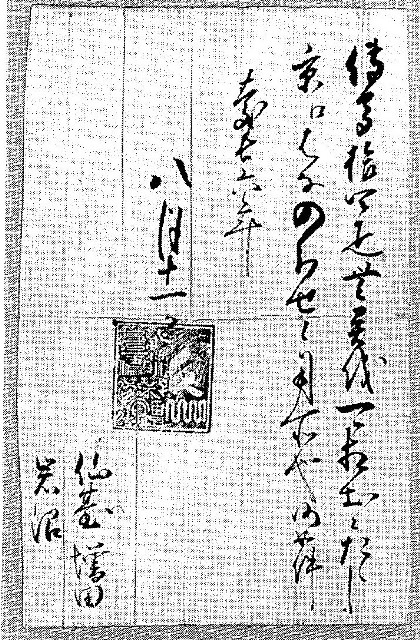

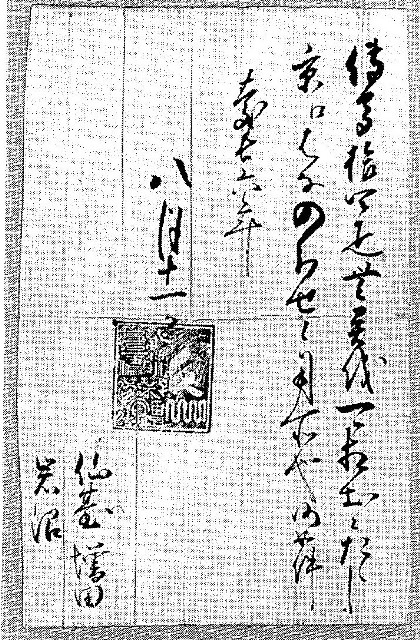

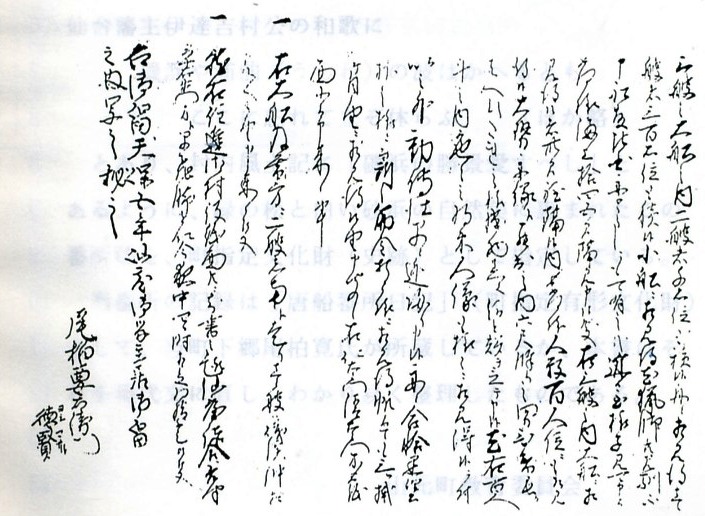

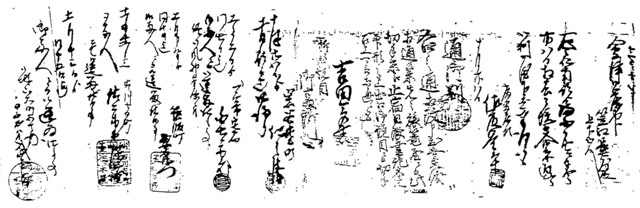

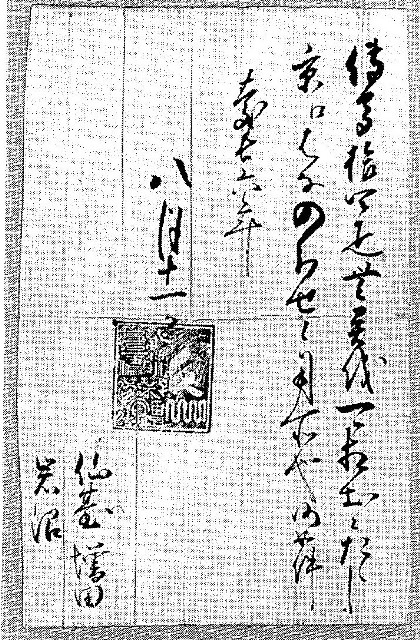

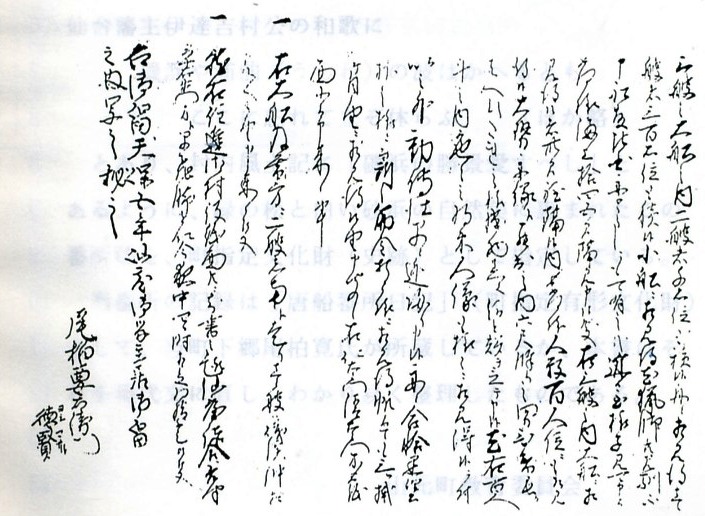

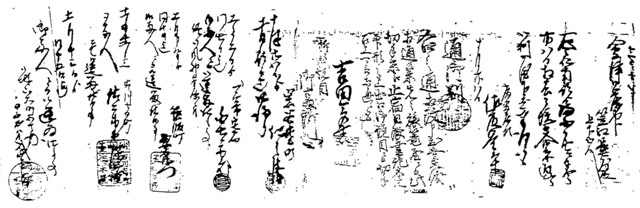

また下の政宗伝馬黒印状を見て下さい。時代は慶長6年(1601)で、葛西浪人や金掘などが釜石の狐崎城で一揆を起こしたときの黒印状です。一揆勢は161人で、政宗は撫で切りにして徳川家康に証拠として首を送ろうと思ったのですが、遠路なので鼻にした送り状です。慶長6年8月とありますので、関ヶ原の戦いの後1年には近世の宿場の原型は出来ていたということになります。

《東街道 仙台・増田・岩沼宿宛伝馬黒印状 四保(船岡)・亘理・坂本・駒ヶ嶺宛黒印状 》

《東街道 仙台・増田・岩沼宿宛伝馬黒印状 四保(船岡)・亘理・坂本・駒ヶ嶺宛黒印状 》

江戸浜街道は参勤交代の通路ではありませんでした。ただ仙台藩主が下向の際に4回ほど利用しています。そのうち安永9年(1780)重村に随行した蔵王町平沢要害拝領をしていた高野統兼(ムネカネ)がその模様を日記に記していますので略記してみましょう。

4月15日に帰国の下命があり、18日には御礼のために登城しました。5月9日江戸出立、松戸泊まり。翌10日は木颪(キオロシ)泊まり、11日には潮来(イタコ)に着き、重臣数名は非公式に真夜中に潮来から舟を出して鹿島に行き鹿島明神を参拝しています。12日の昼は石神、泊まりは助川です。13日の泊まりについては記載はありませんが、14日には勿来関を越し湯本にとまっています。15日は四ツ倉で昼、富岡泊まり。16日原町、17日駒ヶ嶺で休み亘理泊まり、18日には中田で家臣の出迎えをうけ、五軒茶屋で一休みをして昼にはめでたく城に到着しました。

江戸浜街道は、仙台藩が終焉を迎える戊辰戦争の最後の戦場となった所です。政府軍は慶応4年(1868)6月16日から平潟(茨城県と福島県境)に上陸し北進します。これに対して仙台藩は旗巻峠・駒ヶ嶺城で防戦しますが、新鋭の火器を装備した政府軍の猛攻によって9月15日に降伏しました。

その後、仙南は南部氏の移封地となったため、亘理伊達氏と家臣団は北海道に移住し開拓に励み、伊達市の基を築きました。

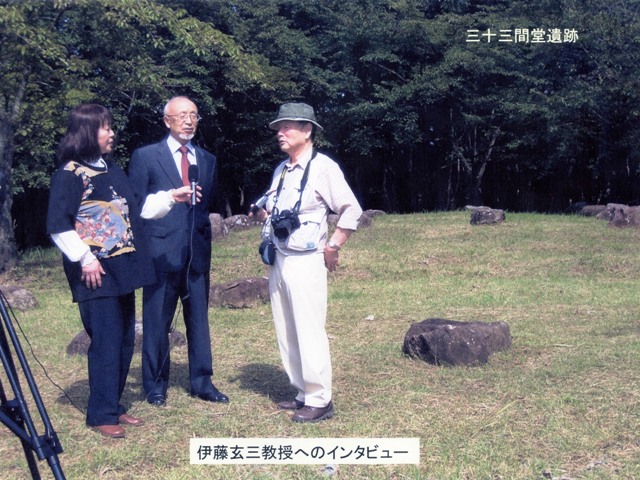

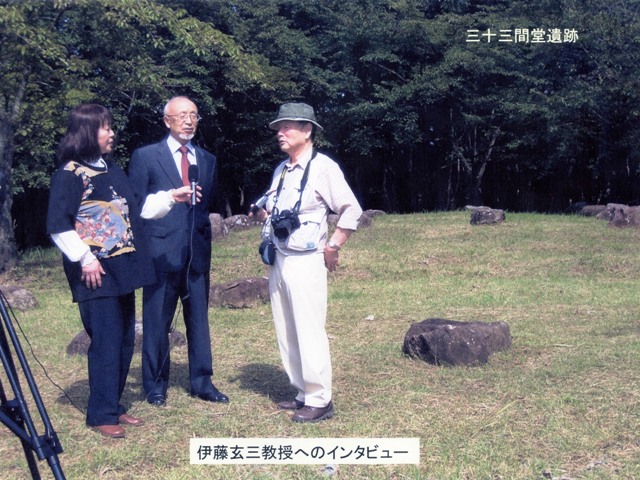

《三十三間堂遺跡 旗巻古戦場 駒ヶ嶺の戊辰戦没の碑》

《三十三間堂遺跡 旗巻古戦場 駒ヶ嶺の戊辰戦没の碑》

【亘理から坂元へ】

中世300年近く亘理地方を支配した亘理氏は、天正19年(1591)に亘理から遠田郡涌谷に移り涌谷伊達氏となります。有名な伊達騒動の伊達安芸の拝領地です。その後には伊達軍団の知将片倉小十郎景綱が、慶長7年(1602)には勇将伊達成実(シゲザネ)が亘理要害に入城します。伊達成実の霊屋(オタマヤ)は、江戸初期の建立で、宮城県内最古の現存する霊廟建築でしょう。

亘理宿の成立について「安永風土記」の「代数有之御百姓書出」に新井町鈴木源太郎が慶長8年(1603)に検断を仰せつけられたことが記載されています。伊達成実が亘理要害を拝領した直後で、入城と同時に館下町の建設が進められ、宿駅の機能も整備されたのでしょう。

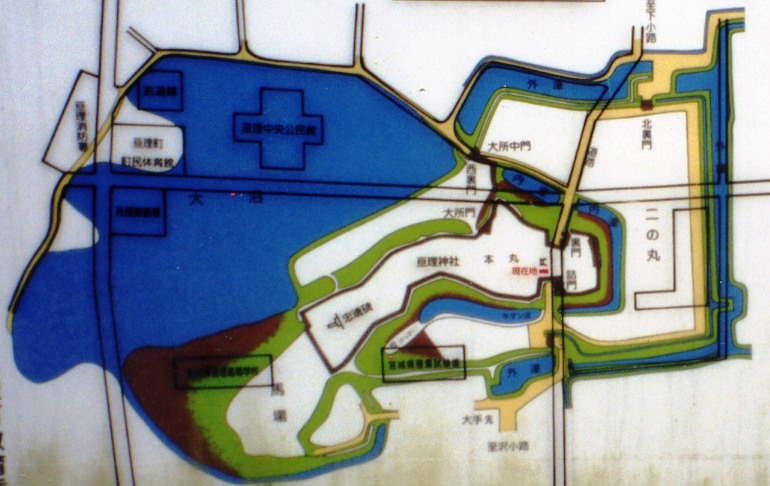

《亘理要害図 伊達成実霊廟 伊達成実木像(「伊達政宗と家臣たち」)》

《亘理要害図 伊達成実霊廟 伊達成実木像(「伊達政宗と家臣たち」)》

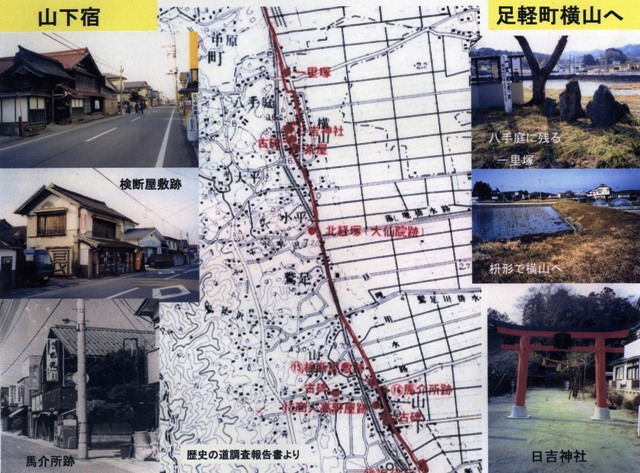

亘理町と山元町の境の八手庭(ヤデニワ)は、国道6号の東側にあり、一里塚の標柱が立ち古碑群があります。一里塚にはもと樹齢300年の大杉がありましたが、昭和3年の道路改修で姿を消したということです。

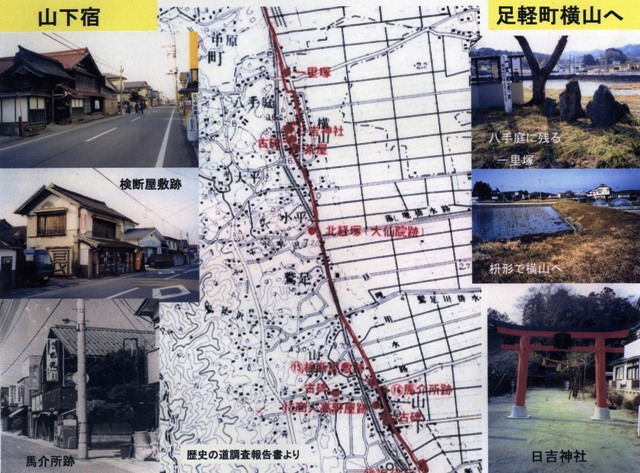

《間の宿横山と山下宿》

ここからは亘理氏の足軽町横山に入ります。道筋は日吉神社の鳥居をくぐり本殿を迂回をして再び町場に出ます。横山は間宿(アイノシュク)でもあり、町の南端に明通(アケトウシ)峠を越え金津(角田市)に通ずる追分けに茶屋があったと伝えています。

横山から国道に出てまもなく左にそれると山下宿です。宿に入ると「検断屋敷跡」「馬介所跡」があります。検断は宿場の行政の責任者です。馬介所は馬会所で、人馬継立などの運送業務をする問屋場のことです。ほかの宿場では検断と問屋場を兼ねている所が多いようです。

坂元宿は大條(オオエダ)が要害拝領をして館下町を形成した町場です。

右の絵図は、宮城県図書館蔵の「亘理郡坂本要害屋敷惣絵図」で、掲載されている本は株式会社ユーメデイア創立四十周年記念出版として仙台開府四百年記念事業として『復刻 仙台領国絵図』(原絵図は仙台市博物館蔵)より引用しました。

ここでは同絵図と大條家の歴史素描は割愛して、大條 氏の支配下にある唐船番所についての情報を提供することにします。

唐船番所は仙台領沿岸の五ヶ所に置かれ、異国船を監視する番所です。その読み方ですが、一般的には「とうせんばんどころ」と言っています。三陸市歌津泊浜の地積図には「ばんどころ一番」とあります。また歌津の地域史を研究しているM氏は、歌津の古文書に「唐舟番所」とあることを教えられ、それから私は「からふね」と読むことにしています。江戸時代の用語で読めない地名などは音読するのが一般的です。

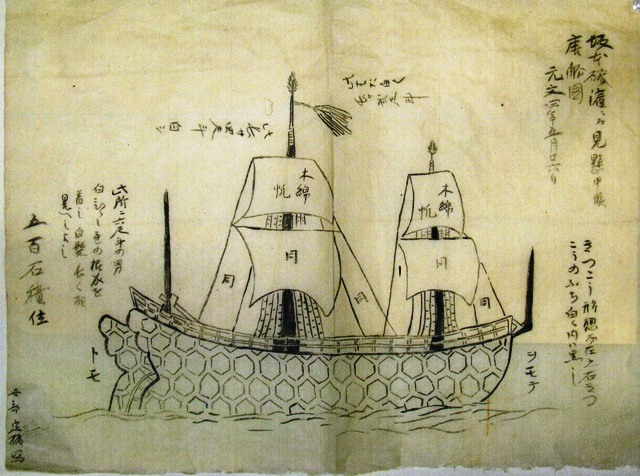

かって私は山元町歴史民族資料館の依頼で、企画展「近世のやまもとー大條家252年ー」のために大條家文書の一部を拝見し標題をつけたことがあります。その中の「唐船番所日記」(尾柏寛藏)に出会い、胸のトキメキを感じました。この資料は元文4年5月26日に磯浜沖を黒船3艘が通った時の克明な記録です。

安倍宗男著『元文の黒船ーー仙台藩異国船騒動記ーー』が平成元年に発刊され、著者が資料を渉猟して書かれた好著ですが、磯浜沖を通ったことについては触れられていません。しかし、『山元町誌』には掲載されており、山本町教育委員会編「唐船番所」というパンフレットには、挿し絵を交えて分かりやすく紹介されていました。私の不明を恥じ入るばかりです。

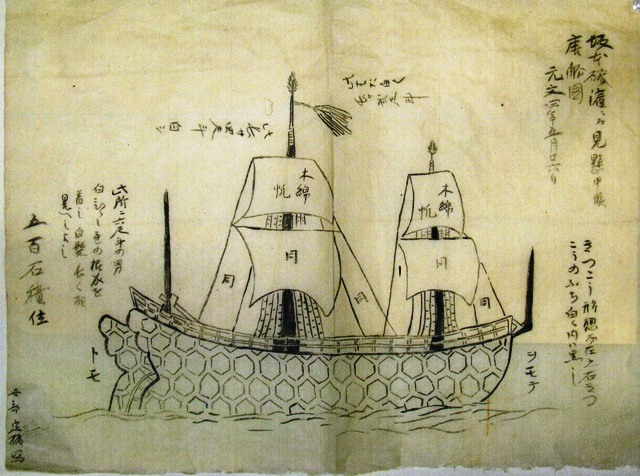

《磯浜唐船番所 唐船番所日記抜粋 坂本磯浜唐船図》

《磯浜唐船番所 唐船番所日記抜粋 坂本磯浜唐船図》

上の「日記抜粋」を山元町教育委員会編の「唐船番所」の冒頭を飾り、その時の状況を彷彿とさせるよう「弥七郎談」として意訳してありますので下記してみましょう。

3隻の大船のうち2隻は1000石くらいで、1隻は300石ぐらいの小舟に見えた。漁師どもは見馴れない船なので比国船(ヒリッピン)ではないかと思った。

近づいて様子を見ようと、海上14~5間(約27m)隔てて見た。3隻のうち大船には30間(約54m)ほど隔てて見ると、人数は100人ぐらいに見えた。大勢船べりに出ていて、このうち6尺(約2m)ばかりの男、髭が長く生え、ひたたれのようなものを着て、何かベラベラしゃべっている。装束も人相もさまざまなので、びっくり動転早々逃げ帰った.

船は格好黒塗りのようで、所々に筋金を打っていた。帆も3つ掛け白地に見えた。

とあります。こも黒船はロシアのベーリング探検隊の船でした。この唐船図の書き込みの部分を下記してみましょう。

「坂本磯浜ニて見かけ申し候唐船図 元文四年五月廿六日」「きっこう型、総て有之、右きっこうのふち白く内ハ黒し」帆は「木綿帆」とあり、船首「ヲモテ」、船尾「トモ」とありまうす。左には「此所ニ六尺ばかりの男、白ひたたれの様なるを着し、白髪長く□見へしよし」「五百石積位」とあり「安倍定橘写」

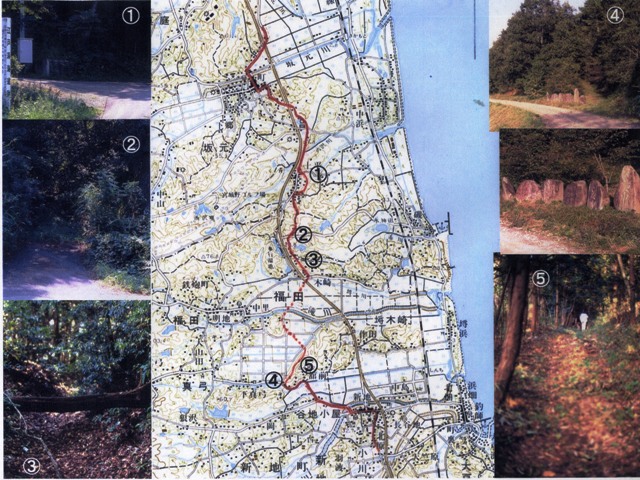

【坂元から新地へ】

坂本宿をはなれた旧道は、間もなく国道6号を横切ります。そのまま旧国道を進みますと、上平地区に「江戸浜街道跡」という標柱が立っています。上平は明暦2年(1656)に大條氏が足軽に取り立て成立した集落です。

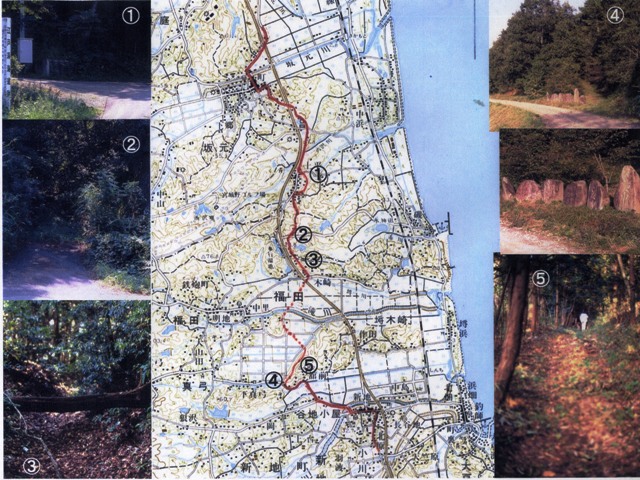

《藩境と新地に残る旧道》

浜街道は上平集落を迂回して再び旧国道と交わります。道は旧国道を離れ、競走馬の育成施設である「社会レースホース」を目指します。国道6号と交わる手前に、今は廃道となった道の入口(②)があります。ここから旧観をよくとどめた道(③)が約800mほど続いています。道は嶺通りで国道6号を疾駆する自動車を見下ろして進みますと、人家の前を通ってひろびろとした水田が目の前に広がります。

浜街道は前に広がる田の国道の右手に見える丘陵を経て、新地城(箕首城)の西側丘陵麓に再び現れます。約500mの散策は、歩く人の郷愁を江戸時代に誘ってくれます。旧道出口(④)には湯殿山などの古碑群が西面して立っていますが、もとは旧道に面していたのでしょう。

新地宿は正保国絵図には谷地小屋宿とあります。近くには平城である谷地小屋要害があり、近くには明治5年5月、福島県内最初に設立された共立の小学校「観海堂」があります。

《谷地小屋要害(宮城県図書館蔵) 観海堂》

《谷地小屋要害(宮城県図書館蔵) 観海堂》

《藩境駒ヶ嶺を越える》

仙台領が他藩と境を接する街道筋には、27ヶ所の境目番所が置かれていました。その目的は藩境の警備と人と物の出入りを取り締まる関所で口留番所ともいい、時代劇でおなじみの「袖からみ・首かね・手くつ・鉄炮」などが備えられていました。番所の中で特に重要な番所5ヶ所には100石以上の家臣を配置しています。駒ヶ嶺もその一つです。

庶民は一生に一度は、伊勢神宮に参詣したいと願っていました。彼等は伊勢講・湯殿山講などの講を組織して基金を貯え、寄り合いを開き、その中から選ばれた人が代参する仕組みになっていました。伊勢詣のルートとして多いのが、浜街道を南下して江戸から東海道を通り、伊勢神宮に参拝して、奈良・京都を見物し、四国に渡り金比羅参りをした後は、中山道を通って帰国するコースです。

佐沼町(現登米市)の伊勢講中の一行10名は、寛政6年(1794)正月に仙台城下国分町福田屋に泊まりました。ここで宿の主人から駒ヶ嶺番所を通るための添え状をもらい、駒ヶ嶺では宿場の検断の世話で60文を払って通っています。一行がが箱根の関所を越すときも「仙台宿屋よりもらい候通り判を相出し通り候」とあります。

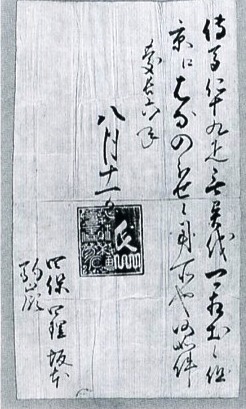

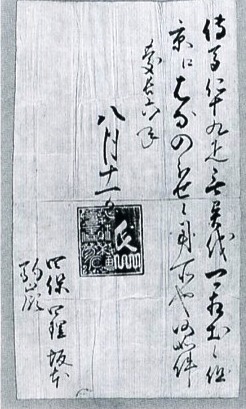

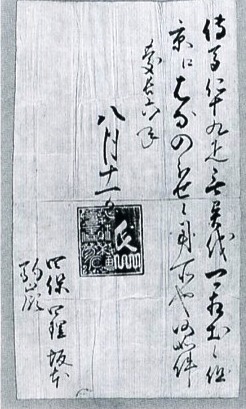

他領の人が仙台領に入る場合をみてみましょう。会津藩家臣2名は南部から仙台領に入り相去番所で「右の通り相改め申し出で、異儀なく相通し候条、先々旅籠いてこの切手に止宿日限を書き記し、印形の上、出口御境目にて切手召し上げ相通るべく候」と「通り判」を渡され、所用事項を書き込み通っています。下の切手をご覧下さい。前半分の所の「通御判(印)」以下5行および宛名である「御境目番所」は木版刷りです。

「通判」とは他領者が仙台領内を移動するための「通行許可証」です。仙台領内の者が他領に出るときには、肝入(名主)が発行する「往来手形」(身分証明書)は旅に出るときの携行必需品です。関所では往来手形の提示は必要ありませんが、旅籠に止宿した証明書で通れます。

《通判》

《通判》

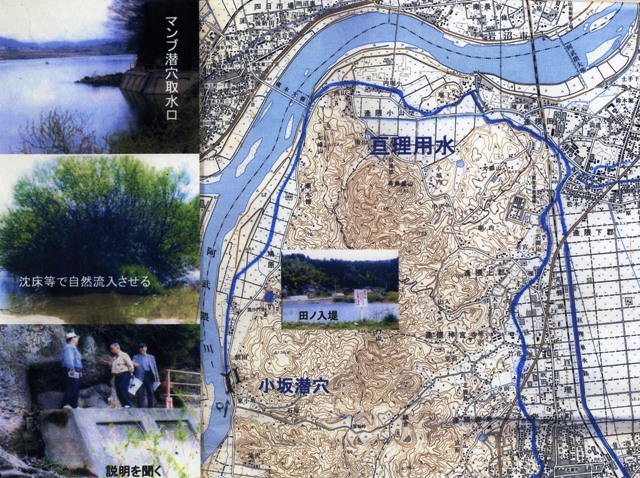

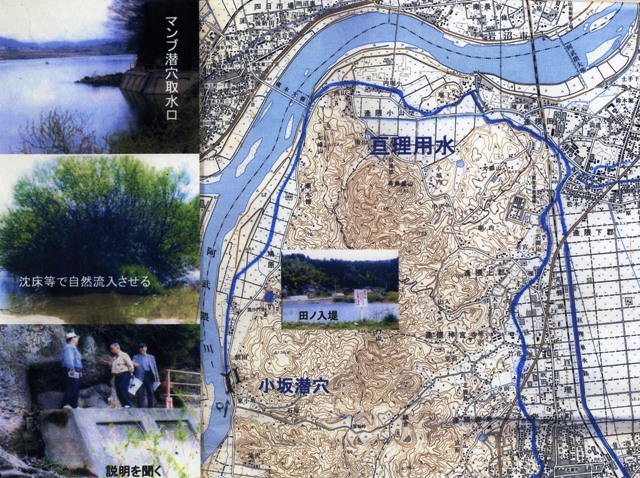

この後に「付けたり」として「亘理用水」を追加することにします。北上川・阿武隈川のような大河からの取水は数少ない例の一つです。

付:亘理用水

亘理用水に水を補給し続けてきたのは小坂堰です。小坂堰のことを地元では「満埠堰」といっています。「まんぶ」の由来については、水が満々としているから、穴掘り人足を万人必要としたから、あるいは鉱山の坑道のことを「まぶ」というので、その転化とも言われています。

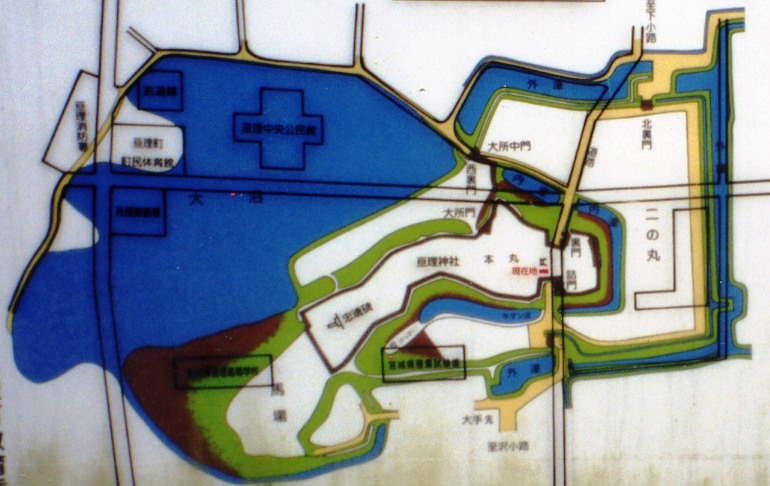

「安永風土記」には「小坂堰」とあり「亘理十一ヶ村入会用水 溜高六百二十五貫九百三文」とあります。阿武隈川沿いに阿武隈丘陵の北部を迂回して亘理方面への用水なので「亘理堰」とも言います。鳩原(図をご覧下さい)にある「田ノ入堤」は、鳩原村の人たちが亘理用水を使わないようにと、亘理の人々が築いたと伝えています。

『伊具郡誌』によりますと、南北朝時代に坂津田の筒目木に設けたが流れず、その後に鶏頭に、さらに供養堂に移しましたが成功せず満埠に落ち着いたと言われています。

満埠潜穴の工事は、近江商人油屋東右衛門によって貞享2年(1685)の秋に着手されました。長さ127間、幅1間で、中に入った人の話によると、中は七曲がりになっており、小舟を回すことが出来る空間があったといわれています。おそらく潜穴の入口と出口から掘り進めたときの水平と垂直の測量ミスによるものでしょう。

取水口の上流に川の流れを変える施設として沈床(チンショウ)を作ります。沈床とは粗朶や丸太で枠を組み、割り石を詰めて川底に沈めます。材料となる石は主として伊具郡丸森町から運ばれた花崗岩です。こうして取水口と沈床の間に人工の島(中山)ができます。現在は水流が中山の東を流れるように木杭を打って粗朶を編み誘水しています。

満埠取水口には堅い岩が張り出しており、中山の東側を流れてきた水が、この岩に当たり潜穴に流れ込みます。この堅い岩の上は砂礫層で、潜穴はこの部分を掘り抜いたと思われます。(大伴今朝治氏談)

ホームヘ戻る

高倉淳のホームページ