これは、私への便りというより、佐藤智子著の紀行文ととして、ご理解下されば幸いです。

今泉街道のホームページはこれから取りかかりますが、その時の踏査に同行してくれたのは、「古文書を読む会」の仲間志田清一さんです。パソコンを駆使した報告は素晴らしく、大いに活用させてもらうことにします。

昭和34年に私は角田女子高校に転勤しました。今(平成22年)から50年も前のことです。その時の部活動は社会斑で、活動の中心となっていたのが写真に写っているは高田市在住の佐々木智子さん(左)と本郷洋子(右)さんです。

いよいよ気仙浜街道の踏査で岩手県分に入る時、佐々木さんに情報の収集を依頼しました。浜街道の踏査は平成9年8月17日、一行は佐々木勝彦さん・智子さん、本郷洋子さんに私です。その時のことを「気仙浜街道」のホームページに書きましたので引用します。

岩手に入る前に、案内をしてくれた角田女子高校時代の教え子佐々木智子さんが、その後、亡くなられたました。智子さんは旦那さんと一緒に下見分をしてくれていました。教師冥利に尽きるとはこのことでしょう。また私はクルマを持たず多くは智子さんの無二の親友本郷洋子さんの運転でした。共に角田女子校社会斑の部活で活躍して、調査のコツは心得ており助かりました。心から智子さんのご冥福を祈りながら書き始めます。この遺稿は「盛街道」と「今泉街道」のつなぎとしては申し分ありません。加えて私が歩かなかった所を補ってくれています。旦那さんと一緒に歩いている光景が目に浮かびます。

私の大好きな草花が庭いっぱいに咲き乱れています。過ごしやすいよい季節になりました。

さて、お手紙をいただいてましたのに、ご無沙汰していてすみません。先生とご一緒に、街道調査をする日をあんなに楽しみに待っていましたのに、こういうことになって本当に残念でなりません。

もう長男様と連休中にでも終わられたかもしれませんんね。私の方は、ちょっと長くかかりそうで、自宅療養ですが、当分どこにも出かけられない状態です。4月からの市立図書館主催の古文書研究会も今年は見合わせるというお返事をいたしました。家でできることをやってみたいと思っています。先生のご案内を充実したものにしたい、自分たちのふるさとを歩いてみたいという思いで、実は主人と二人でチョコチョコと何回かに分けて歩いてみました。好きな山野草を眺めながら、今泉街道は全て、盛街道は、盛〜有住方面を訪ね楽しかったです。主人もこんな機会でないと、地元を歩かないし、このような楽しみ方があるんだなあ、と喜んでいました。なかなか味わえないものを先生のおかげで体験でき有り難うございました。

今泉街道を高田の方から巡っていきました。今泉の街を通り、荒川一里塚から山の方に入っていき、行き止まりになったので、戻ってきて、左上の方に泉増寺を見ながら進みました。鶴崎城があった館跡は、今はすっかりやぶの中、確認はできました。

矢作側にまわって、荒川から続いていた街道の下淵橋へ改修碑を確認して、矢作の街中を通り、湯漬畑へ、うちのばあちゃんから「湯漬畑という屋号の家があるから、そこに行って聞くとわかるよ」と聞いていたので、さっそくそこを訪ねますと、そこのご主人が一里塚まで案内してくれました。元もとは、現在の新道路上の杉の大木の所に一里塚はあったそうですが、新道ができて間もなく倒れかかってきたので切られていまい、大きな株だけが残っていました。一里塚は、そこからあまり離れていない所にありました(こちらから行って右上の山中)。市の発行している「歴史の道ウオッチングガイド」の写真にあるより、もう少し進んだ山中でした。そこから街道は、こう進んでいたと思われると、湯漬畑のご主人は、一緒に歩いてくれました。「梅の木」の追分碑は、仙婆巖のトンネルの高田側から行って手前の小店で資料を持っていました「コピーしてもいいですよ」と好意的でしたが、高倉先生がいらっした時でもいいと思って見せていただき、山中に入って確認してきました。

そした「仙婆巖」、いつもよく通る所なのに、こういう見方をしたのは初めてです。「千把萱伝説」、なるほど、この沢の嶮しい岩頭より投げ落とす伝説も生まれるだろうと思って眺めました。当時ものすごい難所といわれたとか、うなずけます。旧道に入り、生出川に沿って円城寺を通り、中平川の方に出ると「坂下一里塚」、この辺だねと車をとめてウロウロしていると、地元のお母さんが後ろから来て、「川の向こうだよ」と案内していただき、地元でも知らない人が多いということでした。関心なければそうでしょうね。「昔は馬一頭通ればいいんだから、こんな細道ですよ」白い標示を指さしながら教えてくれました。川を渡るのでここは長靴が必要です。

小黒山の一里塚は、ループ橋に入る手前の細道を左に入っていきますと、間もなく道路右上の方に見えてきました。戻ってしばらく進んでいきますと旧道は行き止まりでした。

標示合沢の橋をわたり、笹の田峠へ。新道を走っていると旧道らしいわき道が見えたので、この小道を登っていくと峠まで続き、あの「盗賊清兵衛」の物語にある石仏を一目拝みたいものと、入ってみましたがイバラの道で戻りました。この清兵衛さん、私が前(初任の頃)住んでいた黒川郡吉岡出身だというので関心を深めての冒険だったのですが断念しました。

笹の田峠、大原側には、孝子五郎作の話も残っており、興味深い峠なのですが、あきらめて街道を大原へぬけていきました。笹の田峠も難所中の難所、一方は山、一方は数十メートルの崖、こんな峠を内陸胆江(胆沢・江刺)、一関と沿岸気仙の中間地点として細道とはいえ、大動脈の塩の道だったのだと感慨深いものがありました。大原に入り、大原の役場で資料をいただき、ついでにすぐ近くにあった体育館テニスコート(代官屋敷跡)、仙台藩主五代吉村の生誕の地の石碑を見て、大原の街を歩きました。役場からいただいた資料にもなかったのは、大原神社、大原八幡神社はありました。ただし、中に入っていっても巨石らしいものは見当たらず、昭和62年、火災にあって平成4年に再建されたと記されていましたので、これが大原神社だと思いました。大原商高をちょっと行った所に「大原寺跡」というところが見つかり、そこには驚くばかりの巨石群があり、巨石というのはもしかしてこちらのことか・・・と思ったのですが。大原八幡神社は(巨石群よりも)むしろ梵鐘の方が、街指定の文化財になっており、伊達家と八幡神社のかかわりが刻まれておりました。

金鳥神社の前を通り、金比羅神社へ、金比羅さんの脇には芭蕉碑もありました。そこから少し進んだ所に「塩釜宮」なるものががあり、ここを通り月山まで進み、月山橋を渡って大森峠を越えたのではないかと思いました。大森峠は一気に越え、摺沢にぬけました。

大東町摺沢から東山町へ。昔から無人駅で有名だった柴宿駅を越えて、柴宿団地内へ入り、古碑群を探しましたが探せませんでした。残念。 戻って幽玄洞入口の表示の所から入っていくとすぐ安養寺があり、そこからしばらく行きますと、左手に、マリヤ観音(子安観音)がありました。山奥の洞窟にマリヤ様を安置し、表向きは子安観音として、ひそかに信仰を続けたのだろうと想像できるような場所でした。

東山町の長坂を通ってからは、一路山ノ目へ向かって、狭山、奈良坂、相川、舞川、舞草とどんどん進んで、北上川にかかる柵ノ瀬橋を渡りました。柵ノ瀬橋を渡ってすぐの所に車を止めて眺めると、舟場跡の表示を見つけましたので下りていってみました。舟に乗りやすいように石だたみになっており、納得しましたが、古碑群については、探せないまま、山ノ目に向かいました。山ノ目のスタート地点(こちらから行けば終点)はどこだったのだろう、高倉先生とご一緒ならばわかったのだろうけど、などと話しながら、私たちの今泉街道をたどる旅は終わりました。東山町〜山の目ももっとチエックポイントがたくさんありましたが、詳しく見ることなくたどっただけとなりましたが、藩政時代を偲ぶすばらしい旅となりました。「歴史を辿る今泉街道、ロマンの旅という感じでしたね」

盛街道

ただ盛街道は、上有住・下有住方面街道を中心にということでしたので、ただ車で走ってみるだけでも行ってみようか、ということで出かけました。有住方面は、なんといっても野草の宝庫ですから20年〜30年前は、有名なアツモリ草がたくさんあった所なんです。

大船渡、盛の権現橋からスタート。この辺は、現在の川沿いの新道(107号)を通ってはいなかっただろう。向かい側の岩手開発鉄道側だっただろう。などと話し合いながら、千刈地区を通り、長安寺へ、長安寺から下板用、上板用、川内を経て日頃市町へ、田代屋敷から石橋の方に入り、上石橋六郎峠へ、六郎峠を越えて、上有住、中埣(ナカソネ)地区へ、中埣から気仙川沿いに金の倉、寒倉を通り、やっと小松へ入りました。

小松では、よく探せば小松峠一里塚があったのでしょうが確認せず、大きな鏡岩は、小松地区の名所になっていたのですぐ分かり行ってみました。谷底からそそりたつ鏡岩でした。

和野に入ると間もなく、左に通じる小道発見!角に石碑もあったので、降りてみましたが、写真に出ているような白文字の追分碑はなし、ふと足下の小さな石をよくよく見ると「左さか里 右世田米」なる文字を見つけ、思わず声あげてしまいました。この追分碑は、遠野街道から来た人が道しるべにしたものだということも分かりました。

その後、八日町を過ぎ、有住中学校の裏山に行って有住城跡を見て、葉山・中井・根岸・十文字と進み、下有住小学校前で足を止めると、沢山の古碑群があり、ここから世田米にぬける街道が、中止・大畑峠・仁田代・登戸・高貝・中村・浄福寺・世田米の街へとつながってているのですが、ここは通らず、ぐるっと回って高瀬・竹の原・天風・川口と下りてきて世田米にぬけました。

あいにくの天気でしたので、あまり車を降りることなく、素通りした感じですが、高倉先生がいらっしたらゆっくり楽しみながら歩けるからと楽しみを後にとっておく形で一周致しました。

見て回った所をあっちこっち思い出しながら書いてみました。体調がよくなりましたら、また先生からいただいた地図や資料を見ながらゆっくり訪ねてみたいと思います。

この「今泉街道」の手記は、佐々木智子さんが亡くなる前に病床で書かれたと思います。その気持ちが私の胸に響き、私の心を激しくゆさぶります。彼女の好きな野草「アツモリソウ」をそえて入力しました。

これは、私への便りというより、佐藤智子著の紀行文ととして、ご理解下されば幸いです。

今泉街道のホームページはこれから取りかかりますが、その時の踏査に同行してくれたのは、「古文書を読む会」の仲間志田清一さんです。パソコンを駆使した報告は素晴らしく、大いに活用させてもらうことにします。

病床で綴った街道調査にたいする熱き思い、野草を眺めながら地域の人とふれあい、古碑群や道標を見つけて大喜びの智ちゃんの笑顔が目に浮かび、涙があふれます。

智ちゃんと私は従姉妹どうし同学年、家も近く石川口と弓目木を行ったり来たり双子のように育ちました。角田女子高校に入学し、日本史の高倉淳先生のご指導のもと縄文遺跡の発掘調査などたいへん貴重な体験ができました。女子高以来、私たちはずうっと高倉先生を尊敬し、お父さん、お兄さんのような存在です。

社会人となり、智ちゃんは吉岡の小学校の先生になりました。子供たちを心底愛する熱血教師でもありました。お互いに楽しい楽しい青春時代を送りました。

十数年前から高倉先生の街道調査に同行させてもらい、山形、岩手、福島、宮城と多くの街道をあるきました。むかし、賑わった街道は、今は深い森の中、人も通らず車も通わぬ小道であり、石碑と出合ったときの嬉しさは格別でした。

平成6年に始めた従姉妹6人の“夕鶴会”の10周年は秋田羽後町の西馬音内の盆踊りを見る旅でした。700年以上の歴史があり、彦三頭巾、美しい端縫いの着物を身にまとい、幻想的な踊りです。智ちゃんはいつものように元気いっぱい、みんな一緒に楽しみました。

翌平成16年春、体調を崩し入院、ご家族の行き届いた看護と将姉さん(山元町在住)の深い愛情に支えられ、一生懸命、生きる努力をされました。

学業、芸術、スポーツとすべての面で秀でた智ちゃんでしたが、病魔には勝てずその年の晩秋11月24日に旅立ちました。享年62歳でした。ほんとうに残念でなりません。 本郷洋子 (合掌)

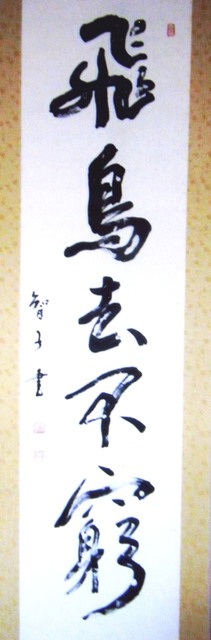

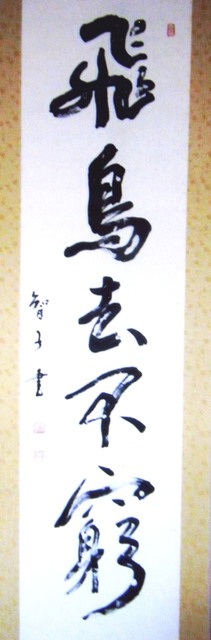

(書は佐々木智子書)

高倉淳のホームページ