山ノ目から県道を東へ進み、北上川に架かる柵ノ瀬橋を渡る手前に古碑群があり、橋の70m上流に明治・大正期に使われていた舟場跡が残っています。ここで北上川を渡り、舞草舟場跡から田の中を進むと、舞草川に架かる坂口橋のたもとに古碑群があったが、平成12年に近くの高台に移されました。ここから1,5㎞上流の細田に寛政3年(1791)に造成された岩出沈床(イワダシチンショウ)があります。岩出沈床とは石や粗朶を沈める制水のことで、岩出によって北上川の流賂が変わり、舞川村の水害がなくなり、現在の水田となったので、もとの舟場は「旧舟場跡」となりました。

ここから「虎池ヶ坂 長十八丁三十間」という上り坂となり、旧道の景観をよくとどめ、途中に庚申碑・三界万霊塔があります。この辺りはかって一面の菜の花畑でしたが、平成16年に新道が造成され、「なのはな橋」から旧道を眺めることができます。

さらに進むと右側に享保12年の愛宕大権現碑があり、ここから急坂になります。勾配を緩和するため拡幅改修工事が行われ、旧道は四ヶ所にわたって分断されています。旧道の景観を楽しみながら上り詰めた所が道場峠で、11基の古碑が並んでいます。

「道場坂長さ二丁」の道場坂を下ると間もなく数基の古碑群があり、このあたりから舗装された道を東進すると、北側に元和4年(1618)の棟札のある南地蔵堂があります。舗装された旧道は、間もなく県道に合流しますが、ここには大黒天像や古碑に交じって「山路来て何やらゆかしすみれ草」と刻まれた芭蕉の句碑が、傍らに「芭蕉の遺徳を偲び 文化十四年新妻斉右衛門(欽債齋・天亮)が建立」という標柱がたっています。

この先で県道と分かれ左折する道は、旧観をとどめた旧道が続き、やがて市道奈良坂線に合流しています。ここには寛政12年(1800)の「惹来塔」(ジャクライトウ)が立っており、「西山ノ目 東松川町」と刻まれています。この古碑群の向かいには元禄期の鹿踊り(シシオドリ)の供養碑 を中心とする古碑8基が並んでいました。

右の奈良坂線を進めば松川宿です。日本で始めての公共図書館を開いた青柳文蔵(アオヤギブンゾウ)の出生地です。「婦登古呂日記」を著した谷文晁は、松川への道を進み日記に「坂道急、道路狭く三四尺、或いは五七尺にすぎず、この坂を奈良坂という、この辺山楮多、所の者紙を漉いて商う、江戸よりの注文多し、紙甚だ下直」と書きとめて、南下して薄衣宿で気仙沼街道に出て、気仙沼に向かっています。

東山地方(東磐井郡)といわれるこの地域は、丘陵が多く水田がすくないため、換金作物(副業)として、煙草・養蚕・楮の生産が盛んで、煙草は東山葉(トウザンパ)という銘柄で江戸方面では珍重されました。

このような経済的基盤が農民層に俳諧や和算の文化を浸透させたのでしょう。儒学者芦東山、俳諧高橋東皐(トウサイ)、和算では千葉胤秀と多士済々です。千葉胤秀の門下生菊池長良は、薄衣より一関まで5里の道を、夜半に家を出て早朝師の門をたたき、教えを受けること5年にわたっています。勿論、昼は農作業です。

旧道は県道をはなれて狭山隧道の北の竹木坂を上ります。今は高卜峠(タカボクトウゲ)といい、一関市と旧東山町(現一関市)の境となっています。峠付近の旧道は廃道となっており、歩行困難と「歴史の道調査報告書」に記されています。

高卜峠を下ると、旧道はヘアピンカーブの県道を二度横断して松川からの高卜坂登り口に達します。ここには庚申碑ほかの古碑が立ち、ここから長坂宿へ向かいます。松川村と長坂村の境を流れている山谷川が境となっています。

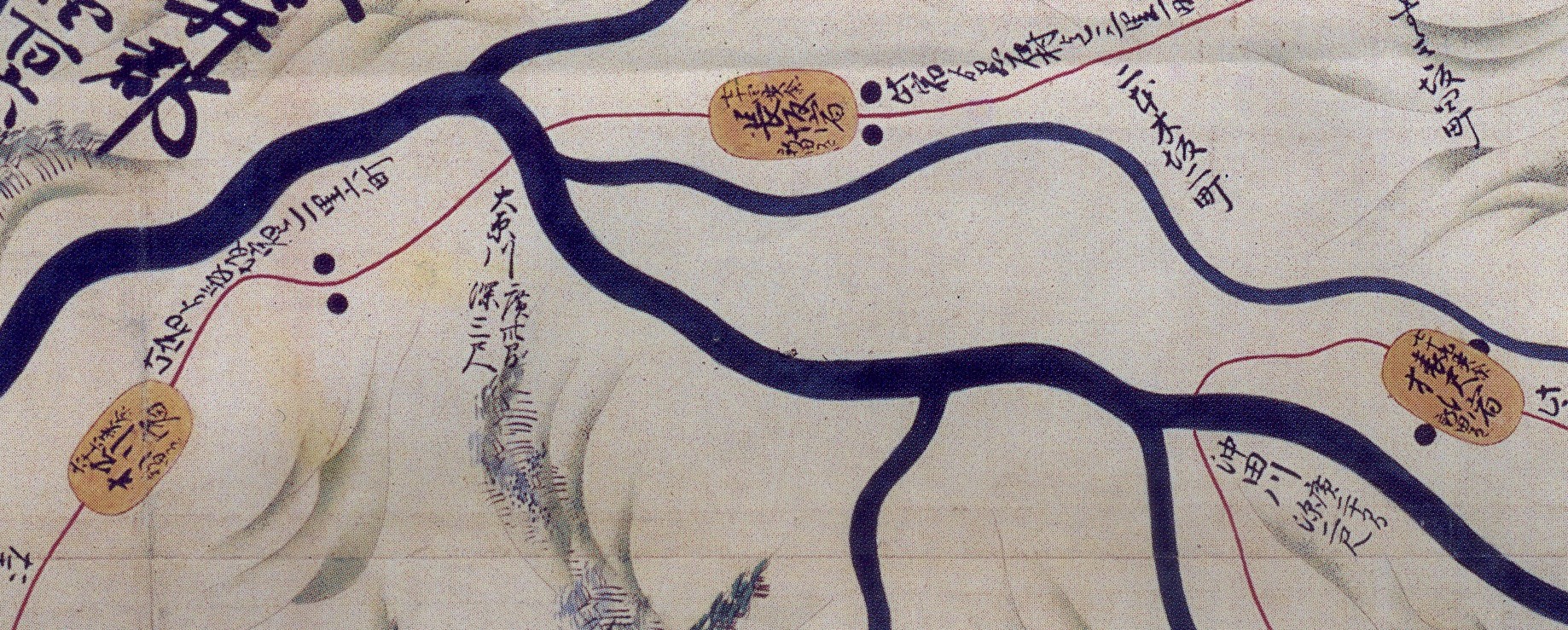

左の絵図は「正保国絵図」の長坂宿を中心にした部分図で、中央が長坂宿で、左は猿沢宿、右が松川宿です。松川宿は南下して千厩宿に通じ、猿沢宿は大原宿を経て今泉宿が終着駅です。ということは正保国絵図の段階では、今泉街道のルートにはなっていません。

また、もとの古碑群に戻り、砂鉄川沿いの町道から分かれて北側の山裾を東進して大原町に入ります。大原宿は9世紀半ばに円仁が、大原大明神を勧請して現在の大原神社である続石神社を建てたことによって大原村となったと伝えています。春日グランド脇には、五代仙台藩主伊達吉村の生誕地碑、体育館・テニスコートは代官屋敷、すぐ裏山は葛西七騎の一人大原千葉氏代々の居城山吹城跡です。ちょうど城跡の発掘中でしたのでカメラに収めました。

旧道は大原宿を出た地点で国道と分かれ、右手に入り山口川に沿う町道と重なって進み、途中払川川の合流点から分かれる山口川に沿い板木を経て、山口に向かっています。

小黒山で国道をはなれ、中平川に沿って旧道を進みますと、二基対をなしている一里塚があり、その先に古碑群があります。「歴史の道調査報告書」によれば、近くの阿部義彦家の後ろには、松並木があったので屋号を「松の下」といい、同氏の話によれば大原方面から鈴をつけた馬数十頭が列をなして今泉方面に穀類を運び、帰りには魚介類をつけて帰ったとのことでした。この道は峠まで続いているわけです。この奥のことでしょうか、佐々木智子さんの遺稿を引用しておきましょう。

標示合沢の橋を渡り、笹の田峠へ。新道を走っているとこの小道を登っていくと峠まで続き、あの「盗賊清兵衛」の物語にある石仏を一目拝みたいものと、入ってみましたがイバラの道で戻りました。この清兵衛さん、私が前に(初任の頃)住んでいた黒川郡吉岡出身だというので関心を深めての冒険だったのですが断念しました とあります。どのような物語なのでしょう。ここで大東町山口自治会発行の『おらほの文化財』より、「清兵衛街道(気仙と交易の道)」と「孝子 五郎作誕生の地」引用します。

笹野田を通って矢作村(陸前高田市)にいたるところに清兵衛街道というところがある。明暦年間(1655~1657)宮城県黒川郡吉岡(大和町)の村上清兵衛という浪人が、ここの東側に巣窟を構え、毎夜栗清水の辺に出没して、旅人から金品を奪っていた。ある時、通行人もなく、獲物もなく、なげいた折しも人の気配がしたのでよく見ると、荷物を背負って黒い布で顔を包んだ一人の通行人であった。通り過ごしてから後ろから切り倒し、調べてみると暮れ方に大原の町に行った妻の帰りであることがわかり、さすがに盗賊の生業(なりわい)をしていても人間らしくあったのだろう。それからの清兵衛は前非を悔いあらためて、過去に犯した罪の償いをしようと、まず嶮しい通行困難な道路の改修にとりかかり、道幅を広め新道を開いて往還を便にした。

昔、笹ノ田峠に彦市という人が住んでおり、五郎作という子供があったそうです。この五郎作は、大変親を大切にする人でした。

小黒山一里塚からは、国道と重なり坂下一里塚につきます。ここの一里塚も二基対になっており、付近は旧観をとどめています。ここからは中平川に沿い、国道と一部重なりながら愛宕下を経て仙波巖につきます。

仙婆巖は陽神・陰神の二岩からなり、陽神岩は旧国道を覆うように出ており、陰神は川を隔てて屏風状に切り立っています。「千把萱伝説」は、自分の子を跡継ぎにしたいため、我が子を綿にくるみ、継子は千把の萱に包んで岩頭から投げ落としたら、綿にくるんだ我が子が死んで母親がそのおろかさに気づいたと伝わっています。相原友直の「気仙風土草」には、「数十丈の岩頭から千把の萱に包まれて落ちるのと、傘二本を右左の手に持って落ちることが議論され、一人は萱に包まれ、一人は傘を持って飛び降りました。からかさをもちいたる者がつつがなく、萱をほどいて見たら死んでいた。これより里人千把萱という」と記しています。旧道は仙婆巖陽神岩の北側を迂回しています。

ここから国道と重なり、あるいは離れながら東へ進みますと湯漬畑(ユヅケハタ)があり、杉の巨木がありましたが、今は切り株だけが残っています。近くの山中に一里塚があります、

今回のホームページの現地踏査は、十数年前に「古文書を読む会」の仲間志田清一さんと一泊しての調査でした。さすが自衛隊で訓練を受けた情報収集とその成果をパソコンを利用して映像を地図上に特定した報告は、当時を思い起こす手がかりとなり助かりました。 高倉淳のホームページ

しかし「長坂村風土記」には「山ノ目町へ十九里一丁五十間」とあります。山ノ目と長坂の間を国土地理院の地図上で測りますと3里ほどです。19里とは小道でしょうか。仙台藩の距離の表し方に大道と小道があります。大道は藩としての公的な場合で、36町=1里ですが、庶民は小道(1里=6町)が使われていました。1町は109mです。

ちなみに「正保国絵図」記載の長坂宿~松川宿は1里6町とあり、「安永風土記」には7里とあります。なぜ公的記録である「安永風土記」が小道記載なのかは疑問のまま通り過ぎることにします。

ほかに黒石町、母袋町、猿沢町、松山町への道が記載されており、交通の要衝でした。

長坂宿の町立ては古く、14世紀半ばには記録として登場し、『岩手県の地名』には、「近くの小豆葉(アズキヨウ)金山は藤原時代からの金山と伝える」とあります。

町裏の東の砂鉄川沿いの猊鼻渓は、古生層が侵蝕されて出来た優れた景観の峡谷で、獅子が鼻とも呼ばれ、国指定名勝です。藤の花の頃や紅葉の時期には多数の観光客で賑わっています。

砂鉄の川に船を浮かべて棹させば 曇りがちなる心の空も晴れます ししが鼻

見上げる巖の間に舟唄が流れるように聞こえてきます。

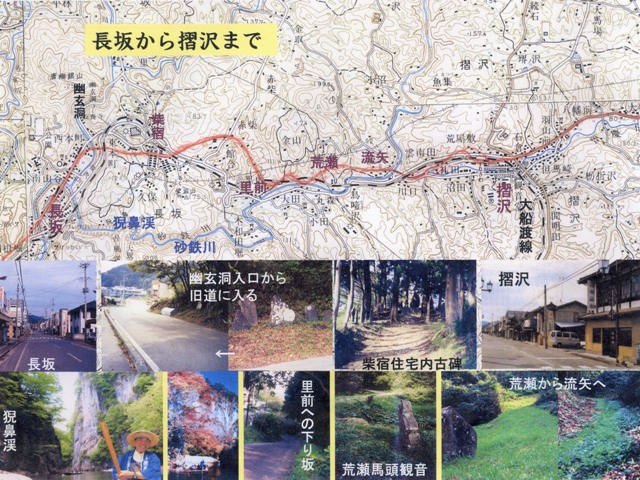

薄衣からJR大船渡線は、鍋づる状に迂回して大東町(現一関市)の摺沢から千厩に南下して気仙沼街道に向かっています。大正9年の国政選挙戦で与党憲政会の対抗馬として政友会新人S氏(旧大東町出身)が、一関~気仙沼~大船渡を結ぶ路線建設の促進を公約して当選しました。S氏は薄衣から自分の居住する摺沢をルートに変更させました。その後工事が進み、大正14年には摺沢まで開通、この時点で政権は憲政会の時代ととなり、路線が南下して千厩に出て気仙沼に通ずるルートになったと『日本の鉄道こぼれ話』にあります。

摺沢を出て、摺沢八幡神社を左に見ながら国道を東にすすみます。これから歩く道は、摺沢~大原間で一番よく旧道が保存されています。

まずその旧道入口は屋号が「道下」という家の脇から入ります。舗装された道から十文字への道がわからず、通りがかりの方に尋ね教えられた道がで、さらに町道を迂回して十文字の峠頂の高圧線鉄塔から左に旧道があるとのことでした。

確認を終え、町道を北上しますと右側に勝善神社の小祠がありました。「歴史の道調査報告書」には「内野産の砂鉄で鋳造した“馬”の字額が奉納されている」とあります。『広辞苑』で「そうぜんさま」を引くと「蒼前様、勝善様と書く、馬の神の名」とあります。また内野産とありますが、東磐井郡(東山地方)は砂鉄川の名で知られるように、砂鉄の豊富な所で、大東町の内野には砂鉄が層をなして露出しており、遠くから水を引いて水流で砂鉄を選別してこの地域の「どう屋」(製鉄所)に砂鉄を供給していました。私が鼎ヶ浦高校の社会斑の民俗調査で出合った時のことが思い起こされます。内野でも延鉄にして相馬に送ったとのことでした。

横道にそれましたが、勝善神社の前を通り過ぎ、砂鉄川に架かる橋を渡って左折します。間もなく砂鉄川と旧道の交点の道の北側に青面金剛碑があり、ふり返って今たどってきた鉄塔が遠望され、旧道出口にある住宅が見えます。

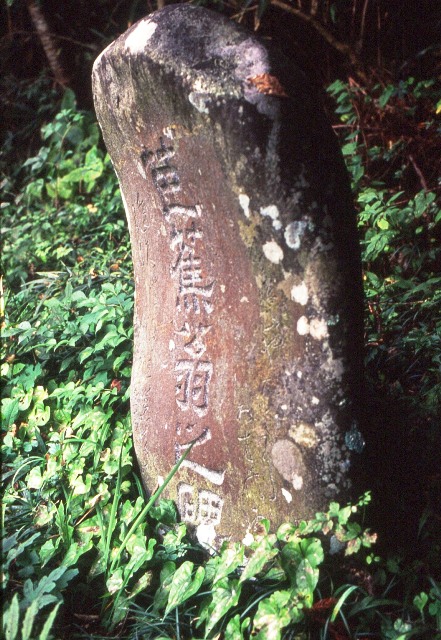

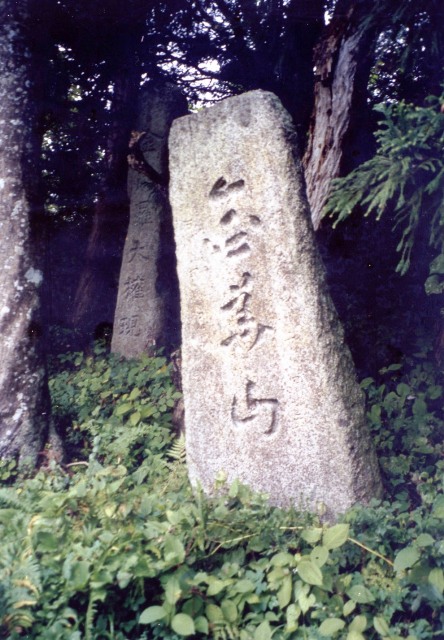

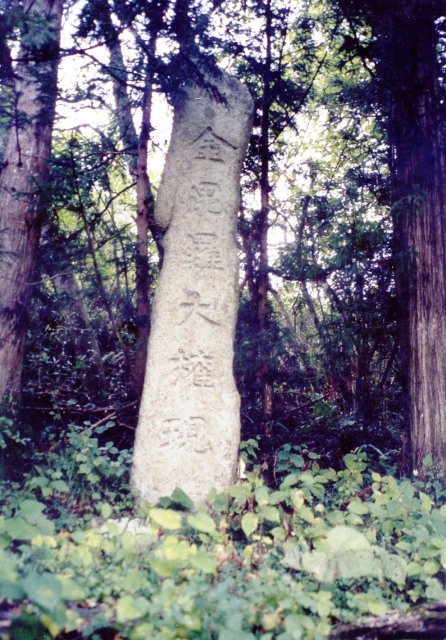

東に進むと大原への道で、北の丘陵斜面に金華山碑、金比羅大権現碑などに加えて芭蕉の句碑があります。碑面には「年くれぬ笠着てわらしはきなから」と、また地元の伊東餐英の「なつ山や所々にわすれ雲」が刻まれ、書は俳人の高橋東皐です。文化12年(1815)、伊東餐英が建立しています。

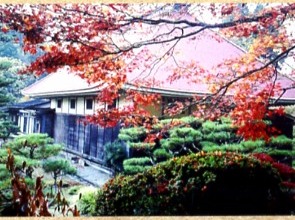

この道を西に進めば渋民を経て猿沢宿に通じています。ここで寄り道をして芦東山記念館に寄ることにします。「摺沢から大原へ」の図の左上が新装・充実された記念館です。「渋民・伊勢堂」の地名がかくれてしまいました。記念館のリーフレットより、信念の人芦東山の生涯を引用することにします。

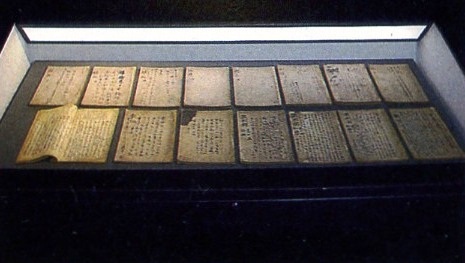

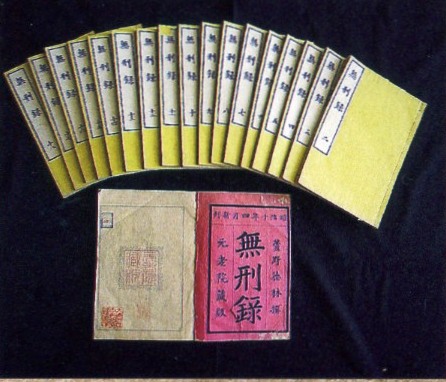

芦東山は元禄9年(1696)、仙台藩磐井郡東山渋民(一関市大東町渋民)に生まれました。幼い頃から学問に励み、仙台藩儒学者として第五代藩主吉村に仕えました。藩政に関する考えを上言し、元文2年(1737)には講堂座列に関する願書を出した結果、評定所より処罰され、元文3年から宝暦11年(1761)までの23年間、加美郡宮崎(加美町)及び栗原郡高清水(栗原市)にて幽閉生活を送りました。その間、我が国の刑法思想の根本原理を論じた「無刑録}18巻を執筆、宝暦5年(1755)に完成させました。農家出身であった芦東山は、常に庶民・弱者の擁護を念頭に置いていました。幽閉中に記した「二十二か条の上言」などに見られる人間愛と儒者としての信念に基づいた卓越した識見には、時代を超越した真実が存在し、今なお私たち現代人に訴えかけてきます。

大原は交通の要衝で、気仙沼街道千厩まで3里24町で結ばれ、ほかに猿沢宿、下折壁、築館への道が分岐しています。大原町は昭和10年頃までは、一と六のつく日には市が立ち(六斎市)、魚やその外の商品が並べられ賑やかだったといいます。天明6年(1786)4月1日、菅江真澄は大原の市に出かけ「今日は此里に市たちて、群れわたる人の中におしまじりて」(はしわの若葉)と雑踏している市の中を歩いたと書きとめています。三陸海岸の魚介類や内陸部の物資が所狭しとならんで、活気に満ちた雰囲気が伝わってきます。

旧道は笹ノ田トンネルの手前250m付近で国道と交わり国道を越えて峠に向かいます。峠付近はよく旧観をとどめ、高圧線直下の道脇に小さいお地蔵さんが佇んでいましたのでカメラに収めました。トンネルを出ると間もなくの所に「孝子五郎作誕生の地」と読める標柱が立ち、やがて大原村と矢作村(陸前高田市)の境を越すと視界が開け、昭和63年に完成したループ笹ノ田大橋です。展望台から見渡す光景は絶佳、反面、江戸時代の難所にあえぐ人々の息づかいが聞こえてくるようです。

また、地蔵一体を造り道端に安置して、妻の冥福を祈ったという。それからは清兵衛の姿がこの界隈には見られなくなった。それもそのはず、清兵衛はその後行脚僧として、罪障消滅の旅に出たのであった。また、道幅を広げられた新しい道を人呼んで清兵衛街道と名付けたという。(「大原史跡を訪ねて」大原史談会発行)

ある年、領主の伊達吉村公が大原を訪れ、笹ノ田峠でお休みになったとき、近所で遊んでいる子供たちを見て、家臣に命じて菓子を与えたそうです。子供たちは喜んでその場で食べたのに、一人の子供は、その菓子を持って下手の農家に走り去りました。

吉村公は不審に思い、家臣に様子を見てくるように命じたさうです。家臣が行って見ると、その子供は、お菓子を貰ったことを両親に話し、みんなで分けて食べていたそうです。家臣からその様子を聞かされた吉村公は、お帰りに大原の大肝入に、その後の様子を見るようにいいつけました。

五郎作は、大人になっても親孝行を怠らず、迎えたお嫁さんも、五郎作の親孝行を見習い、夫の五郎作に負けないよう親孝行をしたそうです。農事については、必ず親の意見を聞き、田畑に親を伴って豊作を共に喜んだそうです。年に一度の八幡神社の祭礼には、年老いた親を背負って見物させ、少ない収入の中から貯蓄して、羽黒山(山形県)を参拝し、親の長寿と家族の安泰を祈ること六度に及んだそうです。

このように、両親に親孝行だったので五郎作の子供(女の子二人)も、こづかいで甘いものを買って祖父の彦市と分けて食べることを常としており、他家の人がたわむれに「私にもください」というと、「これはおじいちゃんにあげるものだから」とことわったそうです。

父の彦市は九九歳でこの世を去りました。領主は、一家をあげての親孝行を賞し、大番士として取り立て、禄三十石の地を与え、菊池の姓を称することを許したと伝えられています。(大東町のむかしばなし 大東町教育委員会発行)

間もなく今泉宿に着きますが、その前に雪沢金山跡に寄り道をすることににます。上の写真の右端は、「正保国絵図」の矢作村「雪沢金山」の部分図で、「雪沢本金山 今ハ不出」とあります。

気仙地方を通る「盛街道」「今泉街道」気仙沼街道」の沿道には、多くの産金地帯があります。その中の一つに雪沢金山があり、産金研究家の名村栄治さんは、「日本鉱業史研究 60」の中の報告で、「気仙の代表的金山の一つに雪沢金山がある。その金山の中腹に小学校のプールほどの巨大な溜池跡が残っている。この水を一気に切って落とし、山腹の柴金を洗い取りするために使ったと思われる」とあります。

自然界に存在する金について、山金、柴金、川金に分類し、山金は金鉱石そのもの、柴金は金鉱石が風化をして金粒(砂金)が陸の土砂に含まれた状態、川金は砂金が川底の土砂が含まれた状態と説明しています。柴金がなくなると、戦国時代以降、金鉱石そのものを掘り出す山金となります。平泉に送られた金は柴金で、正保国絵図の「雪沢本金山 今ハ不出」とは柴金採取が出来なくなったということでしょう。

再び国道と交わり、また離れながら諏訪まで行くと、矢作村の肝入を代々務めた村上家があり、四脚門が残されています。矢作川に架かる下棚橋を渡り、寺前で旧道に入りますと、秋葉山の碑があり、中ヶ谷まで旧観を残した山道が続きます。途中に「山谷」「荒川一里塚」があります。山谷には集落があり、「町人洞(チョウウドホラ)」という地名が残っています。矢作・大原方面の町人が人馬ともども一息いれて休む茶屋でもあったのでしょうか。荒川一里塚の前を通り過ぎると間もなく旧道の出口で、今泉宿は目と鼻の先です。

今泉宿は、気仙浜街道と今泉街道の宿駅です。今泉宿は、高田宿と気仙川はさんで隣合わせています。町住居158軒で、直参足軽24軒、慶長年間に55人が二日市田ノ浜に足軽屋敷を構えていましたが、寛永7年(1630)に、この内24人が今泉に移住し明治維新まで、仙台領北部の警備の核としての役割を果たしてきました。

私の踏査は、事前に「歴史の道の調査報告書」を指標として、市町村市を参考にして現地にのぞみます。その中で大東町教育委員会発行の『大東町の古道』(文化財報告書18)の詳細な記録には助けられました。

こうして他の街道より楽しく綴れたのは、同じ目的で、同じ道を下調査をしてくれた高田市二日市の故佐々木智子さんの導きがあったからでしょう。彼女は平成16年に亡くなりました。私がこの道を歩いていた頃は病床にあったのでしょう。心から冥福を祈りながら、次の気仙沼街道に入ることにします。