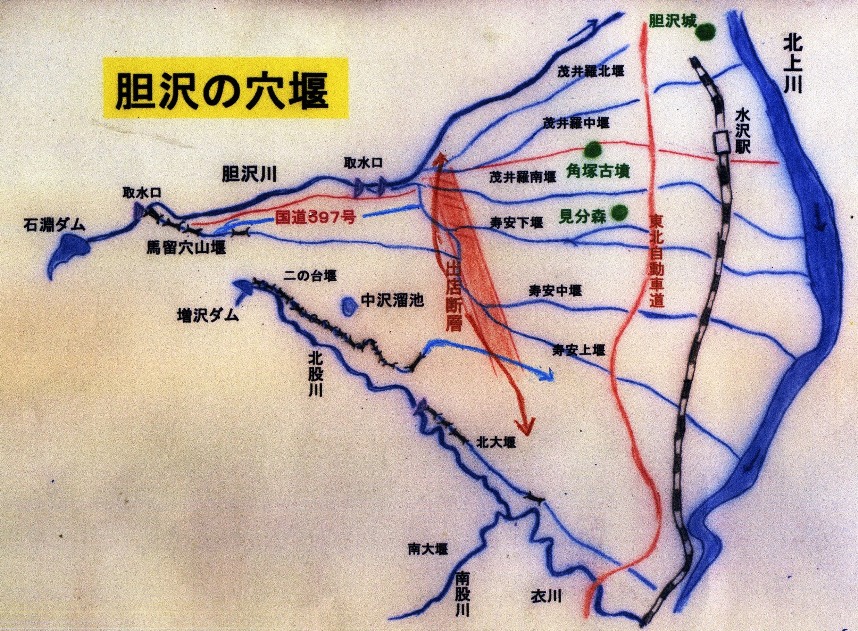

胆沢平野には現在、1万ヘクタールの水田があり、8万人余の人々が住んでいます。平野の北縁を流れる胆沢川の形成した扇状地の国道397号沿いには、前方後円墳の北限と言われている角塚古墳があります。さらに胆沢川と北上川の合流する所に胆沢城があり、「続日本紀」延暦8年(789)の条に「水陸万頃」(スイリクバンケイ)とあり、水と陸から豊な実りがあったことを物語っています。また「日本書紀」には、「東夷の中に日高見国あり、その国の人勇敢なり、是を総て蝦夷(エミシ)という、また土地沃壌で広し、撃ちて取るべし」とあります。

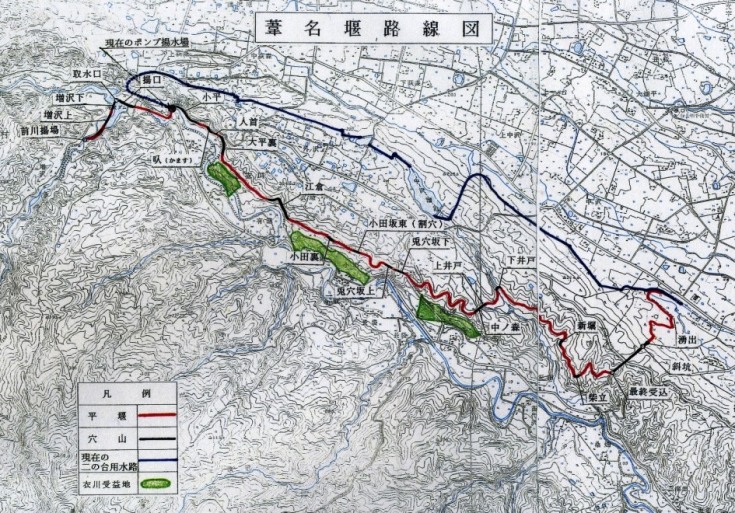

この断層の東に寿安堰下・中・上堰があり,これらは扇状地が形成されるときの高低差による自然河川を利用して寿安堰が掘削されています。断層上の幹線水路、この水路から自然河川利用の枝水路の活用の卓見と、扇頂部の増沢に源をもつ衣川水系から、穴堰を利用した先人の水田への執念と技術水準の高さは驚くほかはありません。

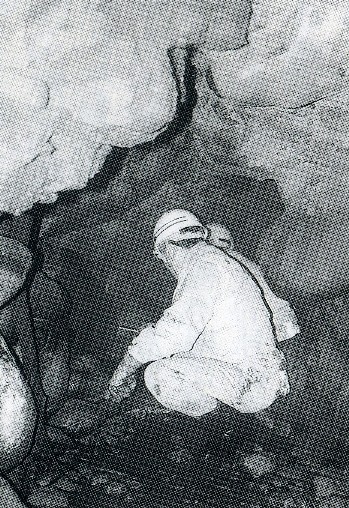

左の写真は「よくわかる胆沢ダム百科」掲載の発掘状況です。

左の写真は増沢ダムで、北股川の上流山峡にある漆器造りの集落増沢がありましたが、北上川治水工事のため、昭和30年に人口47戸あったのが9戸を残してダムの湖底に沈みました。

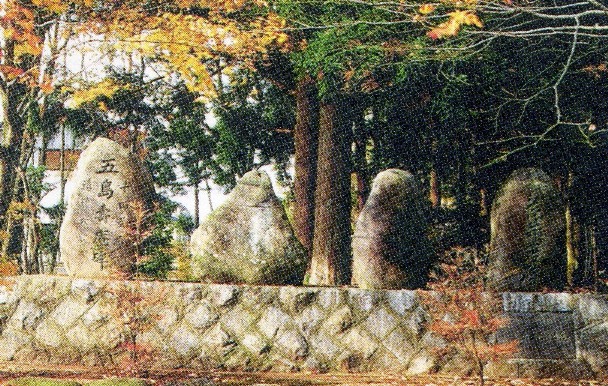

胆沢区小山二の台に昭和4年建立の芦名氏を讃える「報恩反始」の碑が建っています。その碑文に「寛文九年に竣工せり」とあり、『胆沢平野土地改良区史』には「後藤寿安が寿安堰の工事を着工した一六一八年(元和四)から、衣川荘の領主であった葦名五代が五十一年の歳月を重ねて、小山の二の台に通水するトネルを掘削した」とあります。

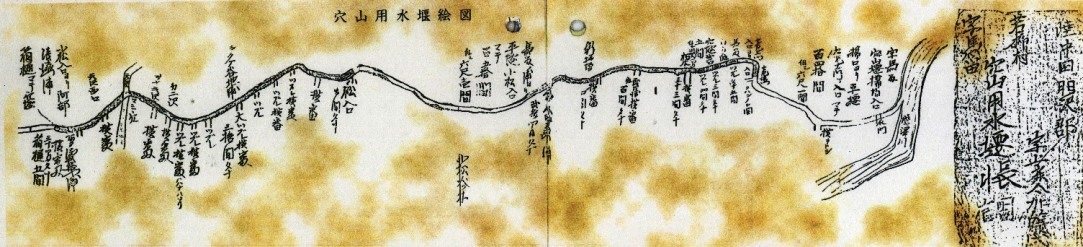

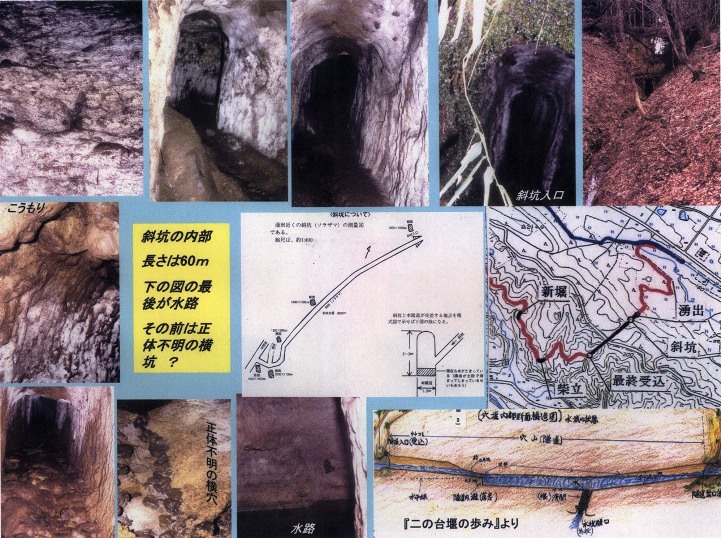

二の台堰の最後の穴山は、一首坂段丘を潜り、衣川村から胆沢町に出ます。寛文9年の「上衣川北又二の台せき覚」によりますと「穴山長 上野え五百七十六間」とあります。この穴堰は命名されていませんので「上野潜穴」としておきましょう。1000mを越えるトンネルを掘るために、まず「受込み」と「引出し」の位置を決め、方向を定めます。次にトンネル内での灯りを灯し、酸欠を防止するために空気抜きである斜坑を掘り、水路と結びつけます。斜坑のことを「ずり出し」とか「空さま」と言っています。字が示すように斜めに掘り下げられ、土砂を取り除く穴です。完成後には管理のための出入り口となります。

水路の手前に立つと腰の高さに水路と並行して、正体不明の坑道が奥に延びていました。この坑道について『歩み』は「また用途のわからない横穴が一本ある。失敗した隧道なのか」と記しています。斜坑に入ったときの写真で坑内を辿って見ることにします。上図をご覧下さい。 【中堰】 上衣川村有浦の北股川に架かる有浦橋のたもとに堰提があり、取水口から穴堰に水が吸い込まれています。穴山は北股小学校の前でオープン水路となり、さらに6ヶ所の隧道を潜って、小正板で北大堰の下を立体交差をして再び北俣川に流入しています。総延長は9,600mの水路です。 【北大堰】

茂井羅堰(シゲイラセキ)の名称については、元亀年間(1570~72)に北郷茂井羅(モイラ)という女性が開削したことから名付けられたという伝承があります。開削の年代について『水沢市史』は近世以前としています。

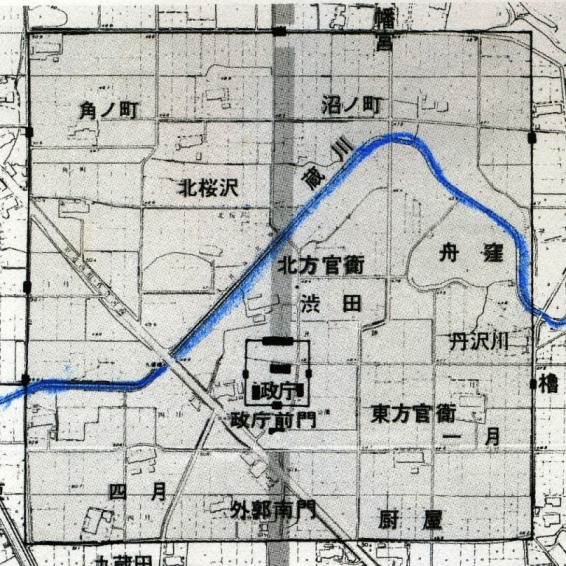

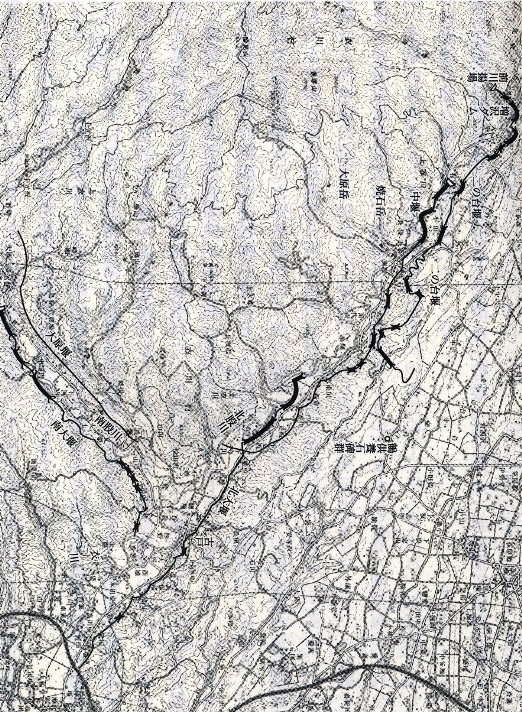

このことについて農業農村整備情報総合センター編『水陸万頃』は、胆沢城跡発掘の成果と水沢の集落遺跡調査から一挙に古代までさかのぼる報告を載せています。胆沢城跡から下図のように堀や船着場などの遺構が発見され、「蝦夷と呼ばれた北方勢力が優位をしめていた時代から、ここには水田があった」と説明されています。

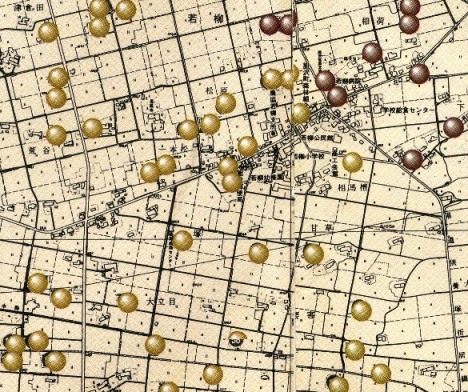

次の屋敷図は胆沢地区の旧若柳村・新里村「安永風土記」より散居集落の分析を通して茂井羅堰開削の時期にせまっている報告です。

寿安堰の開削は、元和4年(1618)で、後藤寿安が着工して、その後を古城村の千田左馬と前沢村の遠藤大學が引き継いで、寛永8年(1631)に完成させたと伝えられています。ました。

寿安堰については、ポルトガル宣教師から学んだ土木技術を使ったことが有名ですが、前述のように寿安の卓見は、断層直東に幹線水路を通したことでしょう。この幹線水路から枝水路で胆沢平野全域に配水することが出来るようになりました。今も北より寿安下堰、寿安中堰、寿安上堰と言って幅広く水下を潤しています。あるいはガルバリオ神父と見分森に登った時に、目前に広々とした原野を見て段違いになっている出店断層を見て頭にひらめいたのかも知れません。そして寿安にたいして思い入れの深かった伊達政宗は、藩営プロジェクトとして開発を進めたのではないでしょうか。

寿安堰の取水口は、大歩橋(オオアゴハシ)の上から見え、橋のたもとから下流方向に進み、標柱のある所から河原におりると、河原に石組みの土手を目にすることが出来ます。近くには茂井羅堰と寿安堰に関わった人々をしのぶ徳水園という小公園があり、巨大な円筒分水工が茂井羅堰と寿安堰に分水されています。分水工や大歩橋の写真はHP「仙北街道」をご覧ください。

今までの茂井羅堰と寿安堰には、このホームページの主題である「胆沢の穴堰」というトンネル用水路はありませんでしたが、これから「馬留穴山堰」と「二の台堰」という難題に取り組むことにします。

始めに馬留穴山堰と対比するためにも仙台領内に広く分布する穴堰の機能・構造などを概観してみたいと思います。穴堰はトンネル用水路のことで、仙台藩では「潜穴」といっています。読み方は史料の中に「潜り穴」と送りかながありますので「くぐりあな」と読むのでしょう。仙台領北部・盛岡藩は穴堰が多いようです。

新田を造成するためには田に水を引く必要があります。池や堤に水を蓄え必要に応じて田に導く方法がありますが、開田面積には限度があり、干ばつに弱い欠点があります。馬留穴山堰の目的の一つに堤への補水があるとの説もうなずけます。17世紀半ばになると、広い原野の野谷地開発のために河川からの用水が注目され、寛文期(1661~72)には仙台藩の新田開発も最盛期を迎えます。

河川から水を引くためには、開発地より上流に取水口を設け、川の水を堰き上げ用水路で目的地に導きます。この取水堰を穴山堰は「揚場」と言い、途中に山があれば迂回するか、トンネルを掘って通水し、沢があれば掛け樋(筧)で沢の上を通すか、沢の下を逆サイホンで潜らせて対岸に涌き上がらせます。これを仙台藩では「伏越」(フセコシ)と言っています。二の台堰では「井戸」とあります。

穴堰の入り口を穴頭、穴山堰では「ブッコミ」、出口を穴尻と言っており、途中に何カ所か「狭間」があります。穴山堰は「横番」と言い、崖面から奥に掘り進め、奥で左右に方向を変え隣の横番と結び水路となります。宮坂穴堰は1135mで、18ヶ所の横番があると報告書に記されています。狭間・横番の機能は、開削時の作業坑で、ズリ出し、酸欠防止、余水吐けなどです。なお穴の高さは中腰、横幅は両肘をはった程度が一般的です。

穴山堰の取水口の変遷をみてみましょう。馬留橋の上流500mの所に、現在使用されている尿前頭首工があります。また同橋の上流30mに昭和2年に完成した穴堰の取水口 があり、七左衛門口まで140間続いています。平成10年に発掘されたのはこの平堰で、造成の時期は江戸時代末期と推定されています。穴山堰の最初の取水口はその北の小松口と考えられています。報告書はその時期について450~500年前としています。

馬留穴山堰については、平成4年度地域活性化調整費事業として「馬留穴山セミナー」が結成され、『若柳・馬留穴山用水堰の考察とその歴史』という報告書が出されています。この報告書の中で、渡辺清氏は「最大の焦点となることは三つである。①は穴山堰による引水の最終目標地点はどこなのか。②は穴山堰はいつの時代に掘られたたものか。③は穴山堰の掘削は誰が計画し実行したのか。」と問題を提起されてています。

この報告書を私は読みこなしてみようと努力してみましたが、土地勘がないこと、能力の限界を超えていることに気づき、胆沢町文化財調査報告書第三十五集の胆沢町誕生五十周年記念事業「旧跡をたどる胆沢の歴史散歩」と、農業農村整備情報センター編『水陸万頃』の記事を紹介をすることにしました。

穴山堰は、伝承によれば、現前沢町白鳥地区への通水を目的に、照井三郎によって開削された農業用水路です。国道397号馬留橋近くの胆沢川から取水し、もろい岩盤を掘削するトンネル水路(地元では穴山と呼ぶ)二ヶ所を経て、市野々大互(オオタガエ)で下堰と上堰に分岐、上堰は宮坂入り口から中位段丘面の礫層の礫を抜き取った「穴山」となり菅刈窪方面へ。下堰は愛宕・野山田方面へ。

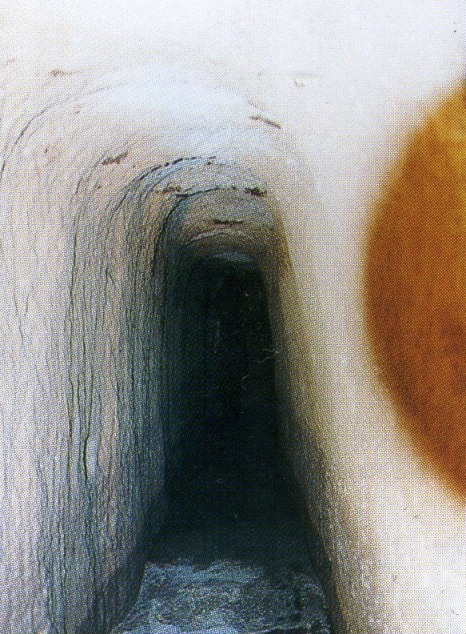

トンネル水路の総延長3000m程、トンネルの規模高さ平均150㎝、幅100㎝程。写真は、七左衛門入り口からの水路と、宮坂穴内部の様子です。礫層をくり抜く技術は、下嵐江銀山の技術ではなかったか、と推測されています。農業土木の専門家は、溜池と溜池とをつなぐ補給水路として構想されたのではないか、と。いずれにしろ、調査すればするほど謎が深まるばかりの農業用水路です。

左の写真は「水陸万頃」に掲載されている「穴山用水堰」内部の状況です。

穴山用水堰は、茂井羅、寿安堰の上流に位置し、胆沢川の断崖に取水口を設け、前沢の白鳥に導く堰である。その長さは総延長18,084メートルで、内、穴堰(ずい道)は2,759メートル、幅は1,2~3メートルで腰をかがめてやっと通れるぐらいの大きさである。岩盤の中でも砂礫が堆積しているような柔らかな部分を曲がりながらも掘り進んだが、この穴堰の壁面には、「たがね」の痕跡が今でもはっきりと残り、所々には照明のために菜種油を灯した半皿状の窪みがついているという。

「たがね」の一振り一振りが水を求める心の叫びであった。長い年月と多くの労働者を必要とし、また、犠牲者も多くだしたであろう「ずい道」であるが、いつの時代に誰が造ったものか一切が謎に包まれて解明の糸口さえつかめない。一説には、今から約770年前、秀衡の家臣、照井三郎によって開さくされたものといわれている。

旧穴山堰について「よくわかる胆沢ダム百科」に平成11年の発掘状況の記事があり、その中のゴシックの部分を紹介しましょう。「①武兵衛穴の入口(七左衛門口)、仮配水トンネルとの交差部、栃ノ木横番、出口(武兵衛口)と一連の四地点の平面的位置。②入口(標高245,024m)、栃ノ木横番(標高243,73m)、出口(標高242m)等、各地点の標高および水路勾配が約100分1になっている。③栃ノ木横番付近は沢山のつぶれたトンネルがあり、ルートも複雑。④トンネル内には岩盤をくりぬいた燭台があり、坑口付近には記号や文字が彫られている。」などのことがわかりましたとあります。

以上が穴山堰についての解説です。これとほぼ同じ内容の説明板が馬留橋手前の国道筋に立っています。

これらの内容は『若柳・馬留穴山用水路の考察とその歴史』で提起されている三つの問題への回答となっています。ご教示を頂きたい点として①なぜ穴山堰の最終目標地点として白鳥川なのか。②は開削年代が770年前で、藤原秀衡の家臣照井三郎なのか。

これらのことについての文献の初出は『穴山堰区史』がありますので引用してみましょう(次に紹介する論文)。

(前略)今より推定750年前、照井三郎が西磐井の照井堰の試掘のため、この穴山堰を開さくし、前沢の白鳥川に通水すべく(後略)

実証的な調査研究としては、小山田了三氏の「旧穴山堰に見る中世水利技術」(冨士大学紀要第33巻第2号2001年)という優れた研究があります。私見として蛇足を加えます。

①の白鳥川は胆沢平野の扇状地の扇端に位置しています。穴山堰のような難工事をしなく

てもよかったのではないでしょうか。結果としては寿安堰にのみこまれています。②の開削年代と開削者が照井三郎なのかについては、磐井川水系の南照井堰・北照井堰の伝承との混同があるような気がします。西磐井の大肝入大槻久右衛門書上に、伝承として藤原秀衡の家臣照井太郎高春が用水路の開削に着手し、その子孫高安が荻荘司大江氏と結んで造りあげたことが記されています(拙著『仙台領の潜穴』参照)。

しばしば伝承は、後世の人によって作り上げられる事があり、史実を見失うことがあります。次の項目の「二の台堰」を「葦名堰」と通称していることも疑問があります。

胆沢扇状地の要の所から東南にのびる一首坂段丘があり、段丘に沿って北股川が流れ、百ヶ袋で南股川と合流し衣川となります。一首坂は古戸から段丘を越える古道の坂で、前九年の役で源義家が、逃げる安倍貞任を追って「衣の館はほころびにけり」と声をかけ、貞任は「年をへし糸のみだれの苦しさに」と返した故事があり、このほか衣川村は史跡の密集した地域です。

この段丘の南斜面には、北股川に水源をもつ上・中・下の堰が並行して流れています。その一つの一番高い所には、増沢ダムに源をもつ「二ノ台堰」が流れ、二番目は、有浦に水源を求める文字通り「中堰」で、最後は雲南田(現在は桑畑)から取水する「北大堰」です。

南股川の右岸には南大堰、左岸に大原堰が流れています。下の図には上流の真打堰の位置は省略していますが最後に補足してあります。。

葦名氏初代盛信は、元和元年(1615)張山(下衣川村)に6000石の知行地と在所を与えられ、雲際寺を再興しています。盛信は寛永2年(1662)に病死、二代重信は病弱で仙台に居ることが多かったようです。寛永21年(1644)の葦名氏の知行割目録によると「上衣川村三十一貫文、下衣川村三貫文、南下葉場村十八貫文」とあります。二ノ台堰掘削の時期は三代盛定の時代ではないでしょうか。しかし、葦名氏が新田を見立てて二ノ台を掘削したことを裏付ける資料は現在は見当たりません。また「葦名堰」「刑部堰」の名称を江戸時代の文献からも見いだすことは出来ません。葦名氏の居館のすぐ後ろを流れ知行地を潤しているのは、後述の「北大堰」です。

平成14年刊の拙著『仙台領の潜り穴』に、「二の台堰」の開発に功のあった鎌田善内の延宝の書上(『仙台藩家臣録』)によると「上野新田を開発したのは水沢伊達ということになる」また「藩営プロジェウトという選択肢も考えられる」と書きました。このことについて胆沢文化創造センター学芸員佐々木いく子さんから「寛永検地帳、新田検地帳などの明細を見るかぎり、二の台堰開削に水沢伊達は関わっているようには見えません。簡単に言えば、水沢伊達の知行地はないということです。」というご指摘がありました。

ご指摘、感謝。鎌田善内は藩の御普請方の役人です。二の台堰の普請のために藩から役料として切米2両4人扶持をもらっています。1人扶持は一日玄米5合ですので四人分で2升となります。さらに開墾を始めてから5~8年の無税の期間があり(荒野・荒谷)、明けると検地をして高に組み込まれます。この新田を起目新田といい、善内は1貫34文が下賜されています。なお水沢から加美へ移転した石母田氏は善内の子呼び蝉堰を造成したことについてはHP「加美町の穴堰」にふれています。くどいようですが、二の台堰の「報恩反始」と同じ時期である昭和初期の干ばつの年に大豊作に感謝し、息子善内は「鎌田大明神」として祀られています。

二の台堰は現在、増沢ダムからポンプアップして取水しています。江戸時代は北俣川の支流である前川から取水し、穴堰で導き、後川を逆サイホンで取水し、一首坂段丘の南の崖面に沿って15ヶ所の穴堰を通って二の台へ通水されています。穴堰は2,897間、平堰9,748間で、全長24,140mです。ここでは穴堰を「穴山」、穴頭を「受込み」、穴尻を「ひん出し」または「涌き出し」といい、斜坑を「空さま」と言っています。この用水路は、二の台地区だけでなく、途中、北股川に沿った有浦(中堰取水口がる)・小田・西窪・袖沢などに分水しています。

トンネル内の壁面に窪みがあり、菜種油を灯し照明としたと説明されていますが、この凹みには皿は置けません。箱根用水の事例は松明を粘土で貼り付けたという報告があります。この上野潜穴には胆沢町側からは出入り出来ますが、衣川村側にもあったが確認できなかったと『二の台の歩み』には述べられています。

平成10年、小山二の台の佐々木繁美さん・主計谷地黒沢市郎さんのご案内で、上野潜穴の穴尻に近い斜坑に入りました。床面には大小の礫がゴロゴロと露出しており、壁面は礫を含む砂岩で、所々に灯火を置いた「火床」がありました。天井も巨礫が多く、懐中電灯の明かりに驚いたコウモリが飛び交うのを見ながら60mほど下りて行きますと水路がありました。

文化13年(1816)の「中堰溜高帳」によりますと、「揚場一ヶ所 石で締め切り、長さ十八間 穴山詰め込み 樋立て格子 高さ五尺幅一間」とあります。蛇篭(丸く細長く粗く編んだ籠お中に栗石を詰めたもの)で堰を築き、高さ1,5m、幅1,8mある穴頭から取水し、「立て格子」とあるので格子状の枠でゴミや流木が中に入らないようにしています。有浦から小正板までの堀は792間、幅は2尺から3尺「穴山七ヶ所千十五間」など、このほか詳細な記録が残されています。

途中、雲南神社があり、鳥居の下を中堰が流れ、境内には数基の石碑がありました。左端の石碑には「享保八年 潤水的源禅定門」と刻まれた金掘源治郎の功績に感謝する供養碑です。「衣川村石碑石像調査報告書」には、石碑の右には「夫此石塔は五十年以前、金掘源治郎北大堰成就斯宮□□」、左に「用水十人衆夫恩日感□□菩提善男二百人余奉供養」と読めるということです。備考に「中堰」(当時北大堰)とあります。

この石碑によって中堰は享保8年の50年前の延宝元年(1673)に金掘源治郎によって完成したことがわかります。