�y�����z

�@�ŏ��́u���c�喾�_�v������ĉ������B���̌���͏��a�T�N�ł��B��茧�_�̓�m��ɂ�͂菺�a�S�N�Ɍ��Ă��u���n�v�̔肪�����Ă��܂��B���a�ɓ����ĂQ�N�ƂS�N�͑励�ł����B���n�拤�ɉ͐삩��搅�����Đ����ɂ���ē������Ă����̂ő�L��ł����B���̎��̊��ӂ̋C����������ɂȂ������̂ł��傤�B��m�䉁�𐬌��������̂����c�P���i�����̑P���͂��̎q�j�ł��B

�@�{���ʃo�X�⏬���̂�������������Ă��܂��B���[�ɕ����U�N�Ɍ��Ă�ꂽ�L�O�肪����A���̂悤�ɍ��܂�Ă��܂��B�i�ȉ����j�@

�����͈ɒB�l��ˎ�j�����̖��ɂ��A������s���c�i�ׂ������\�N(1670)���牄�N(1680)�܂ŏ\�N�]�̍Ό��������Ēz���������̍r���n�𐅓c�L���̒n�Ƃ���

�Ƃ���܂��B�܂��ɔˉc��ۼު�Ăł��B�����蕶�Ɂu���c�i�ׂ������\�N�v�Ƃ���A���c�喾�_��̂���u�_���{�Ёv�̉Éi�R�N�̛�ɂ́u�i�h���v�Ƃ���A���������Ȃ̂ł��傤���B�O�̂��߂ɍ�c�[�ҁw���{ ���ˎm���T�x�ɂ���P���́u����v�����p���Ă����܂��B

�{�l�\�c������Y�c���̎����A�P�@��Q�l�ɂĕđ���{��ɎQ��A�c����E�q��܂ŘQ�l�A�{�l�e�P���A���i�ށi���g��j�ɂĕ�������p���E�O�N�Ύd�A�����l�N�l�l�V���A���ɒB���i����ɒB�j�A�_��S�F�a�쑺�V�c�旧�̐܂�P�����������܂�A�����N����蔪�O�����A�������S����c���U��V�c��������P�����߁A������ǂ������̂ŁA�V�c�N�̓���ѓ�Z������O�N�q�́A�s���O�ш�l�㕶�ɗ��l�l�ƂȂ�

�@�����ɐ��˓Ɠ��̌��t������܂��̂ŁA��������Ă����܂��傤�B�u�s���R��149���v�Ƃ���܂��B�P�т͐���10��10�̕Ă����Y�����y�n�̂��Ƃł��B�u�l�l�v�Ƃ���l�l�͎l�l�}���̂��Ƃň�l�}���͕ĂŎx�������\�ĂŁA����R���A��N�P�W�l�ł��B�u����c�U�V�c�v�Ƃ���܂������{�́u����̏���v�ɂ́u���U��V�c�v�Ƃ���܂��̂ő����n�i�˒����́j�̂��Ƃł��B

�@�����̌����̏�ɗ��ƑΊ݂ɏ����E�������ʂɋ�������搅���������܂��B���K�ɂ́u�������p���H�v�̕\��������܂��B�䉁�����{��܂��ւ̗p���ŁA�����͏���c���ւ̗p���ł��B

�y�䉁�z

�@�����̎搅������600�������ɐ䉁�̎搅��������܂��B��ԌÂ��搅���͌Ð��˂ŁA���̕t�߂͐앝���ł������u�Z�~�c���v�ƌĂ�A���݂̎搅���ɂ͑吳10�N�ƍ��܂�A���K�܂�1080������܂��B

�@�w�{�蒬�j�x�ɂ��Ɓu�Ε�c����i������A������芰��(1658�`70�j�ɂ����Ă�10�N�ԁA�V�b�C�V�c���l�A���f�����y���q�̌��v�ƋL����Ă��܂��B�Ε�c�����⃖�肩��{��ɓ]���ɂȂ�̂��������N(1652)�A�i���̎��Œm�s��6500�̂���40�߰��Ă��{�葺�E�ב��ɏW�����Ă��܂��B���̎����͐��˂ň�ԐV�c�J���̐���Ȏ��ł��B

�@���K�����������ɖ������A�䉁�ɕ��s���Ĕ����������ʐ����Ă��܂��B��������{�蒬�܂ł͕��x�ł����A�����Đ_���Ђ̂���u�͐����Ă����ƌ����܂��B����345�����z���Ă���͂قڐ䉁�ƕ��s���Ė�q�ō������܂��B�����͂����Ă͗��̌��������Ă��܂����B�@

�s�����E�䉁�����̌����@���������䉁�@��m���u�˂��I��䉁�t

�s�����E�䉁�����̌����@���������䉁�@��m���u�˂��I��䉁�t

�@

�@��q�̒n���͘E����ς�����̂ł��傤�B����͖ڂ̑O�̑�̌��u�˂ɕ����������ʐ����邽�߂ɘE��g�̂ł��傤�B���s���̉i�쎡���q�傳��̘b�����Ă݂܂��傤�B

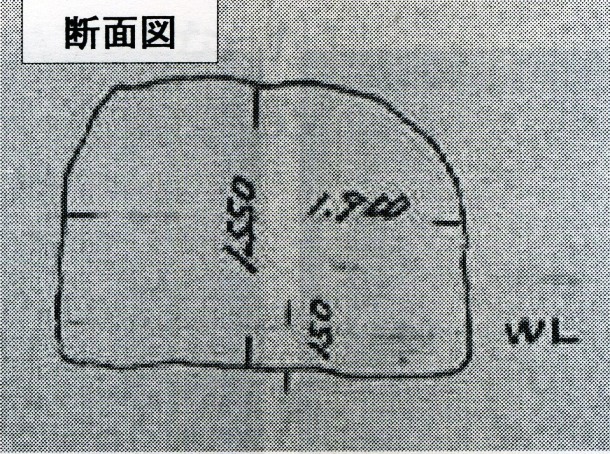

���ʂ��邽�߂ɏo���Ɠ�����ɒ|�Ƃ𗧂āA���̊Ԃ̖��|���Č��ʂ���ǂ����ē��B�������ċ����ƕ��������܂�B���������߂�ɂ͎����g�����B�B���̈ʒu�ƍ��������߂�̂͊��ł���B�R�����A�B�������B�B���łǂ̕����Ɍ@��i�߂邩�����ł��߂�B�i�ȉ����j

�n���ł͕��x���u�˂̐����I�邽�߂ɒ��ʂ����邽�߂̘E�Ɠ`���Ă��܂����A���̓g���l������邽�߂̌��ʂ��E�ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B�������������܂���ł����B�ÊD��͐������܂ނƐ̂悤�ł��̂ł����A�������Ȃ��Ȃ�Ɨ���̂悤�ɂȂ�܂��B�u�˂̓y���ł͂Ȃ��ł��傤���B

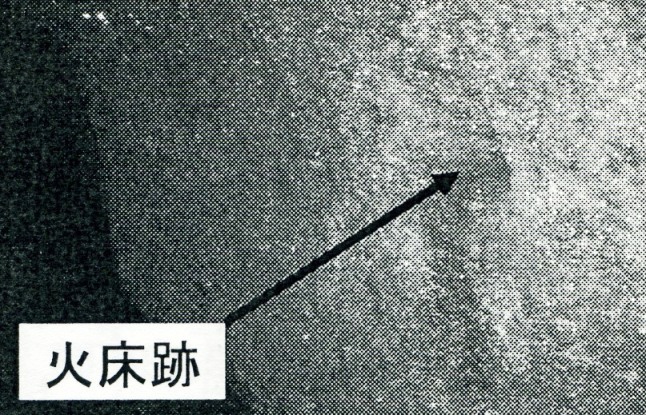

�@����n�̐�[�Ɂu����n�����v������܂��B�R���͑�m���u�˂̒ʐ��͓�H���ŁA�����̊C�V�c�V���l�͎��j�쎵�Y��l���ɂ��Ă��Ɠ`���Ă��܂��B���̒n�������ґ����������悤�ɂƁu�����n���v�A�܂��Ⴍ���Ď��쎵�Y�̗�O������̍s�ʂ�Ή������Ƃ������Ƃ���u����n���v�Ƃ��Ă�Ă��܂��B

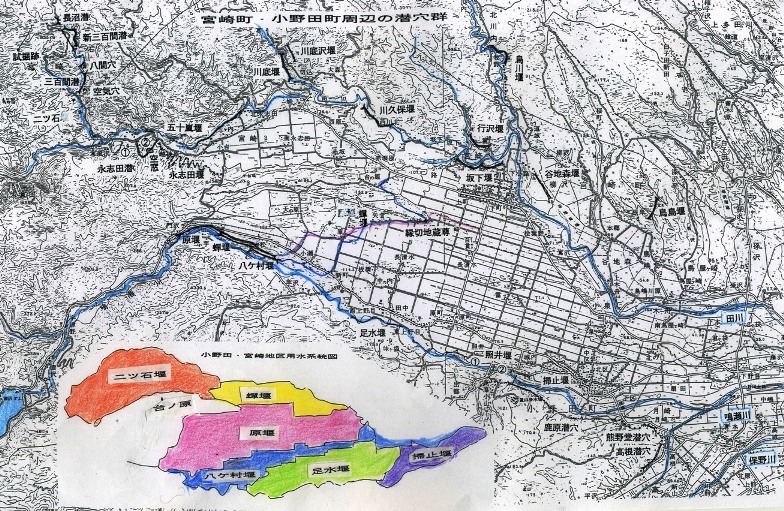

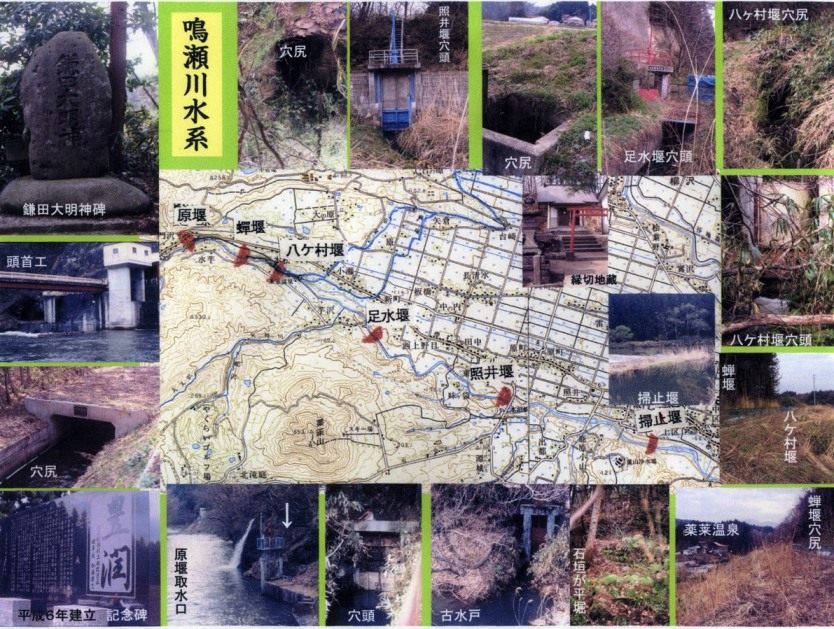

�y���������z

�@���������͏���c�{���E���A�{���̓��[�ł��鏬���E�����E���ځE�������E�����܁E���̔������̓���p���ł��B���̘e�𗬂�錴������R�ʂ�����čs���ƐΊ_�̂���䉁������Ă���A����ɉ����Ɣ��������̌����ɓ��B���܂��B��������͌����E�䉁�E����������200���قǕ��s���ĊR�ʂ𗬂�Ă��܂��B

�y�������z

�@����347�������ڂ�������h�ɏo�܂��Ƒ�����������A�������N�ɑ�������܂����B���K�͓����ڔ_���̘e�ɂ���A���c�̉����q���[���ǂŒʐ����Ă��܂��B

�y�ƈ䉁�E�|�~���z

�@���̂̋N����́A�߂��ɏƈ䑾�Y�̓`���̂���ƈ�˂����邱�Ƃɂ��܂��B�u����c�{�����i���y�L�v�ɂ͉����͏��ڂŏ���c�{������ѓ����ځE�����̎O�����̓���p���Ƃ���܂��B

�@�����ڃo�X��̓�ɐ�����������A���̏ォ�猊���������܂��B�����͑�{�_�Ђ̓쐼200���ɂ���A�搅������500���̕��x�œ�����Ă��܂��B��{�_�Ђ͖R�̎R���ɂ���_�Ђ̋��{�ŁA�]�ˎ���͉H���h�C���̋��_�ł����B����Ɏ�������n�炸�ɓ��ɐi�ނƓ��H�e�Ɍ������J�����A�߂��ɍ��w��̏d�v�������̏��{�ƏZ�����܂��B���̘e��ʂ��Ė���̒�h�Ɍ������ƌ��K������A��h�ɏオ��Ƒ|�~��(ʷ�Ҿ�)�������܂��B

�@

�@

�@�z�[���w�߂�

���q�~�̃z�[���y�[�W