寛永19年(1642)に二代藩主忠宗が、広大な伊豆野原(現栗原高原駅一帯)で鷹狩りをしました。そのときお供の重臣古内重信に「この広い原野、なんとかならんか」と声をかけ、この原野を古内に与えました。

伊豆野原を拝領した古内は、早速開発計画に着手しました。この計画実現のために登用したのが土木家川村孫兵衛元吉です。彼は若いころから大土木家川村孫兵衛重吉のもとで土木技術を学んでいましたが、重吉に見込まれて養子となり川村家を嗣ぎました。

元吉は現地踏査をし、この原野の開発には一迫川からの用水を利用することが必要不可欠と考えました。それから元吉たちは、夜になると提灯持って提灯を上げ下げしながら土地の高低を測り水路を決めていきます。堰元から5里11町の用水路の測量図がこうして完成しました。

いざ通水してみると水は流れませんでした。工事の現場責任者である加藤順兵衛は入牢を申しつけられました。順兵衛は牢内で日夜、失敗の原因を考え、途中に滝を作り水勢に勢いをつけることを思いつきました。この案は実施され、堀口村に大滝を作ったところ水が動き出しました。

この事例は多くの穴堰に段差があり、土砂や小石などまで水勢で流される仕組みになっています。平堀のように春秋の年2回の「江払い」は 必要ありません。

今までの大筋は『江戸時代 人づくり風土記』の宮城県版の千葉景一「伊豆野堰と新田開発」の要約です。

伊豆野堰開削の成果について同論文は「堀口村新田検地帳」によりますと、堰の完成から5年後の慶安5年(1652)から延宝7年(1679)まで、田畑合わせて66町5反7畝17歩(1町=1ヘクタール=100×100m)が開発されています。

仙台藩は60万石と言われていますが実高100万石(天保郷帳)です。「5年後」とありますが仙台藩は新田開発を奨励するため、荒野として5年間は無税で、その後新田検地帳に登録されます。新田開発は藩政初期、具体的には伊達騒動のあった寛文期が頂点で、この間の農村は活気に満ちていました。

次のの写真6枚は、東北農政局のホームページ「伊豆野堰物語」より転載しました。

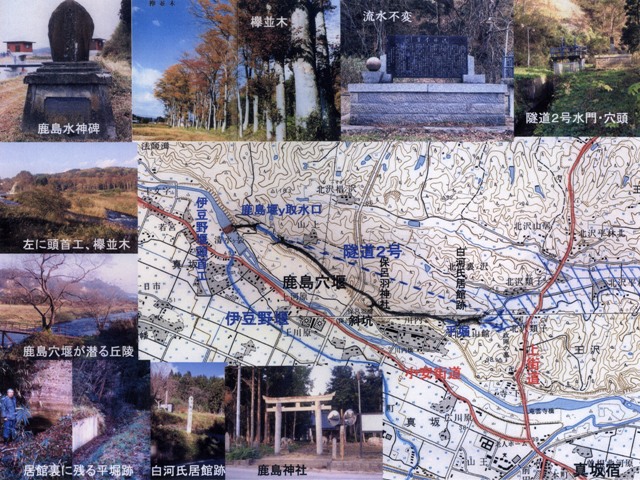

次に崖に沿う黒い線が鹿島穴堰です。白河氏居館跡の近くにある空色の線は平堀です。白河氏については、HP「小安街道」に触れていますのでご覧ください。居館跡から下がっていくと平堀跡が残っています。

まず水路を決めましょう。夜に提灯で測量するのは、伊豆野堰と同じです。違うのは狭間の位置に提灯を持って立ちます。狭間とは崖面より奥に10間ほど横穴を掘り、方向を替え隣からの狭間と連結し、これが水路になります。狭間は工事中の作業坑で土砂を運びだします。工事中は松明で照明しますので酸欠防止、工事が終われば余水吐けとなります。保呂羽神社のようい山がせまった所では斜坑によって水路につなげています。

鹿島堰にはこのような狭間が何カ所あったのでしょう。鹿島堰の穴堰の総延長は600間です。『鹿島堰史』には「所々に横穴を掘り土砂を運び出し」とあります。仙台藩の土木関係の手引書ともいえる「御普請方留」という史料があり、その中の「潜穴之事」には 「狭間は五六十間に一つあて、砂利引穴明くべし」とあります。鹿島穴堰の全長は600間ですので50間に一つとすれば12ヶ所ということになります。また同書は入口から水路まで「7~10間にもすべし」とあります。

高倉淳のホームページ

真坂宿より上流2,5㎞の清水ヶ袋に頭首工があります。伊豆野堰については多くの研究がありますが、鹿島堰は、平成11年に鹿島堰開削320年を記念して刊行された『鹿島堰史』だけでないでしょうか。従ってその存在を知らない人が多いと思います。これからこの本に依拠しながら論を進めてみたいと思います。

鹿島堰の名称は、水下にある築館町黒瀬にある鹿島神社に由来しています。創設の年代について『栗原郡誌』は、延宝元年(1673)より始めて7年をかけて完成したとしています。出典は不明ですが、この説によることにします。

鹿島堰の穴堰取水口から50mほど潜り、開渠になると土手に見事な欅並木が続いています。開削230年を記念して明治42年に100本植栽されました。

「真坂村安永風土記書出」の鹿島堰の項には堰元は「らんばヶ淵」とあります。潜穴は600間、平堀は1,606間の用水堀は、真坂村・端郷北沢・狐崎村・芋埣村・嶺崎村・渡丸村・城生野村・冨村・端郷黒瀬の9ヶ村に潅漑しています。為高203貫830文です。仙台藩は貫文制ですが、1貫文=10石と同じです。したがって203貫830文は石高に直すと2038石3斗ということで、これだけの米が獲れる土地ということになります。その水田の土地柄が5段階評価で、中ごろとしますと157町歩(1町=1ヘクタール)の水田の用水の貯め高ということです。畑も含まれた計算です。

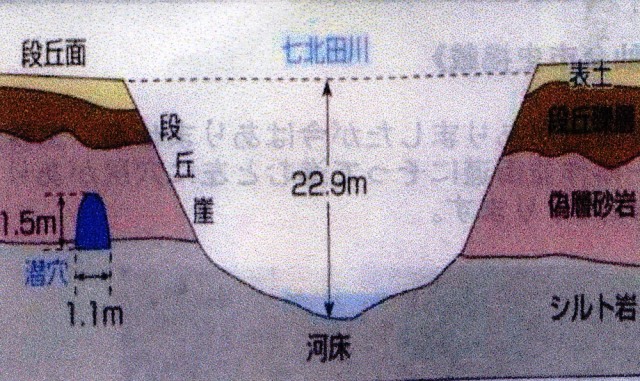

少しめんどうな解説になりましたので、下の図を見ながら一服しましょう。

この隧道2号は、昭和42年に着工し、10年の歳月と総工費9憶3千万円をかけて、昭和52年に完工しました。その完工記念に宮城県知事の揮毫「流水不変」の記念碑が建てられました。

潅漑地域は一迫町王沢地区、築館町冨野地区、栗駒町宝来地区の水田380余町歩を潤す幹線水路です。

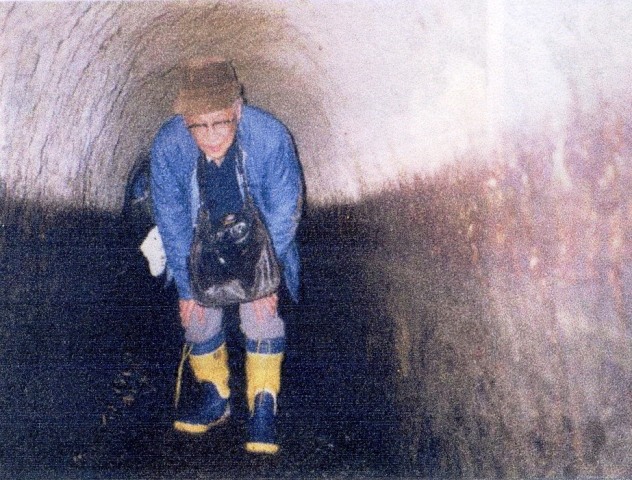

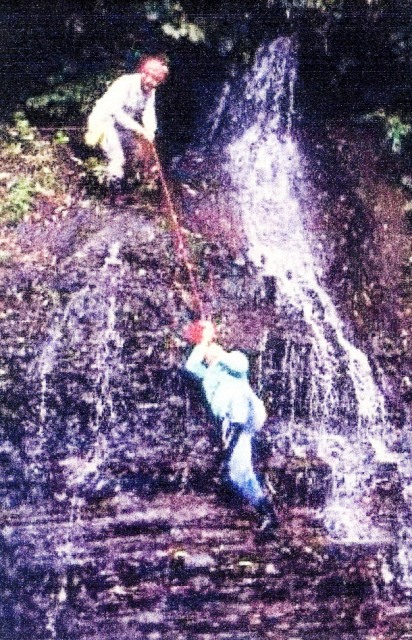

鹿島穴堰については、皆目わかりませんので、『鹿島堰史』に記載されている史料と、私が今まで調べたり、穴の中に潜ったりした経験を基に私見を交えて考察してみます。

鹿島堰の起源については、どれを見ても『栗原郡誌』の記述に依拠していますので、ここでは郡誌そのものを引用することにしましょう。

鹿島用水堀は村の西南端一迫川の沿岸向川原より穿穴を以て引水し、村内南沢字山館より陸濠蛇蜒山沢の間を円流して王沢宝来の耕田大部を侵し、冨野村に達するものにして、同村鹿島神社付近の耕地をも潤ほすを以て其の名あり、其の延長潜穴六百間、陸濠一万六千六十一間、水下反別実に百七十余町歩に亘る、而して此開削の壮挙は今より二百二十余年前、霊元天皇の延宝元年、四代将軍徳川家綱の時代に於て時の村吏の菅原十三右衛門義全主として経営の任に当り、七ヶ年の星霜を経て竣工したるものなりと云う

当時の一迫川は、今の川の北を流れ、現在の川筋になるのは、明治42年の大洪水の後とのことです。取水口の「向川原」とか「安永風土記」にある「堰元は本郡真坂村らんばヶ淵」というのは地形図の崖の記号の途切れたあたりでしょうか。また潜穴(穴堰)600間とありますので1000mを越えるわけです。「潜穴」は藩が使う用語で、一般には「穴堰」が使われていますので、著者は藩の史料を見ているのかも知れません。「村吏菅原十三右衛門義全主として経営の任に当り」とある十三右衛門は六代菅原三右衛門の誤りであると『鹿島堰史』は指摘しています。

下の写真をご覧下さい。左の写真は私が穴に入り、腰をかがめる程度の高さで、幅は両肘を張ることが出来るくらいです。次の図は『仙相市史近世2』の特論「潜穴」からの引用で、福岡大堰の地形断面図です。次は小学校4年社会の副教材に掲載されています。最後は狭間からの余水吐けです。

穴の中の状況について菅原文人さんの昭和11年の隧道工事の体験談を次のように紹介しています。

穴堰の中は大人が腰をかがめてやっと通れるような狭い屈曲のあるものでした。また落盤や掘り違いのためか、高さ4mくらいで小さな家が一軒建てられそうな広い所もあって、昼食や休憩によく利用したものです。苦労の多い仕事の中にも喜びもありました。それは設計のミスか掘り下げの違いか、1mくらい深い「どぶ」のような所が何カ所もあり、鯉・鮒・うなぎなどがたくさんおり・・・

とあります。これは両側から掘り進める際の垂直の誤差が高さに、水平の誤差が横幅となり、広い空間が出来ました。会津の白虎隊が戦い利あらず退く時、弁天洞という潜穴を潜りますが、穴を出ると目の前が飯盛山です。ここも中ほどに広い空間があるそうです。「1mくらいの深いどぶ」は垂直、「屈曲のある」というのは、水平の誤差でしょう。

「伊豆野堰せせらぎ公園」まで行かれたら、是非、目と鼻の先の鹿島堰に足をのばされることをお奨めします。17世紀半ばに造成されたトンネル用水路(穴堰)と昭和52年に近代技術を駆使して竣工した隧道2号を目の当たりにすることが出来ます。

小学校4年の社会の教科書の副教材『わたしたちの宮城県』の「郷土を開いた人鎌田三之助」によって干拓された後の様子と、元禄排水路入口の写真です。鹿島堰は「伊豆野堰」「元禄潜穴」と同様には藩営プロジェクトとして江戸時代の最高の土木技術に驚異の目を見はるでしょう。「せせらぎ公園2 穴堰」という文化遺産を後世に伝えたいものです。