左の図は奥州街道から北上山地を越えて浜辺に沿って北上する気仙浜街道とを結ぶ主な脇街道です。右下の写真は勾当台公園にある国道4号・45号・48号の仙台市の基点を示す元標です。国道4号は奥州街道、国道45号は今回の主題である気仙浜街道、48号が関山街道です。

国道45号については「一般国道45号は、仙台市を起点とし、太平洋沿岸地域の石巻市・宮古市・八戸市等を経由し、十和田市に至り、青森市を終点とする延長510,7㎞の幹線道路である」と刻まれています。

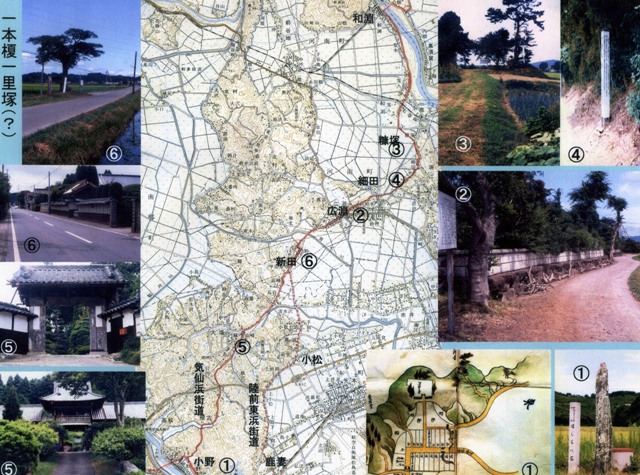

江戸時代の気仙浜街道も仙台北目町を起点として、国道45号に沿いながら東松島市小野で分かれます。ここまでは石巻街道と金華山道が重なっています。この道筋に沿う道に三陸自動車道があります。

このHPでは、石巻街道・金華山道は別に取り上げることにし、浜街道の起点を小野宿として北上することにします。

気仙浜街道は現在の陸前高田市・大船渡市の気仙方面への道です。街道の名称について仙台藩では「気仙道」、岩手県では「浜辺道」「浜街道」といっていますので、「気仙浜街道」としました(以下浜街道と略称します)。なお「諸方早見道中記」にも「気仙浜街道]とあります。

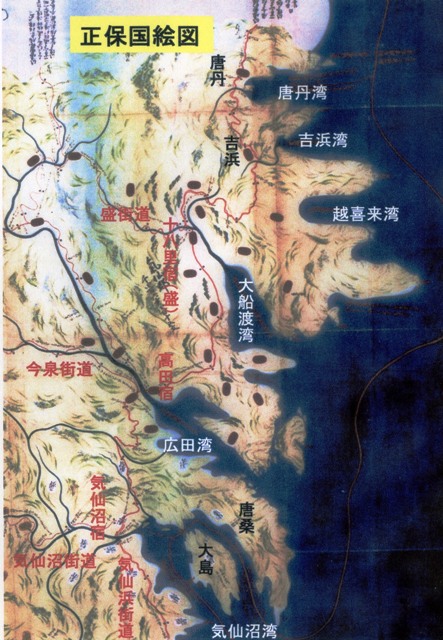

宮城県史 の「四冊留」によりますと、「北目町ー原町ー利府ー高城ー小野ー広淵ー和淵ー神取ー寺崎ー柳津ー横山北沢ー折立ー本吉町(志津川)-(伊里前)-小泉ー大谷ー気仙沼ー今泉ー高田ー盛ー吉浜(ヨシハマ)ー唐丹(トウニ)ー小白浜ー南閉伊田」とあります。

明治になってからは「陸前東浜街道」となります。ただ「気仙浜街道」の小野からの急坂を避けて明治16年に鹿妻(カヅマ)を起点として小松を経て広淵新田までの平坦地を通すことになりました。新田にある「一本榎一里塚」を江戸期の一里塚としてきましたが、平成17刊の『河南町史』では疑問としています。

北上川は柳津から迂回して、寺崎ー神取ー和淵と自然堤防の上を通っています。この堤防は寛永3年(1626)に川村孫兵衛によって改修されました。

仙台藩で交通の要衝を拝領することを「所拝領」と言います。浜街道の分岐点小野宿には着座富田氏、一関街道と気仙浜街道の交点柳津に着座布施氏、気仙沼は一家鮎貝氏が配置されています。気仙沼から北は浜街道とは言っても、海にせまる山並みや、河川を越える山道が多く、津波にもあわず江戸時代の旧観をとどめている旧道が多く残されています。

気仙沼から藩境唐丹(釜石市)までは、三陸漁場の港から港をつなぐ浜辺道です。海岸に迫る北上山地は、奥州藤原氏の黄金文化を支えた砂金の産出地です。また砂鉄川の名が示すように製鉄が盛んでした。ここで働く坑夫たちや、木炭製造に携わる人々への塩や海産物の供給地でもありました。またこれらの海産物は、奥州街道に結びつき秋田や山形方面へ運ばれています。

小野宿は石巻街道と浜街道の分岐点です。ここを所拝領した富田氏の家柄は着座、禄高は2000石で、町場は本町・田町で形成されてていました。田町の東端に天保10年(1839)の「右いしのまき道四里余 左ひろふち道二里半余」という追分碑が立っています。

登米伊達氏は、登米(トヨマ)から仙台までの10の宿駅名の頭の仮名をつなげて「トヤテカワヒオタリハ」という符丁で親しんできました。「ト登米ーヤ柳津ーテ寺崎ーカ神取ーワ和淵ーシ塩入ーオ小野ータ高城ーリ利府ーハ原町」です。塩入は登米伊達家の本陣のあった所ですが、「シ」(死)を忌み、広淵宿の「ヒ」に改めました。

「左ひろふち道」を進みますと、登米伊達家の「御上府次第」という道中記にある「御道中第一の難所」とある「壇振坂(ダンブリサカ)」に出合います。今は切り通しとなっていますが、当時は崖面の上を通りました。説明板を読み往時をしのびながら北に進み、塩入に入ります。

三叉路を左に進みますと、大塩民俗資料館の隣に矢本氏宅があります。ここの門は彫刻が素晴らしく槍を立てても通れる門があります。三叉路を右に進むと「御殿」といわれた芳賀氏宅庭園に、登米伊達家の本陣の面影をしのぶことが出来ます。

広淵宿に入る手前に、片倉重長の家臣たちによって開発された新田集落広淵新田があります。広淵宿の北には、寛文5年(1665)に完成した大堤(広淵沼)があります。この大堤は、四代藩主綱村が二歳で襲封するとき、後見役の田村右京・伊達兵部に与える3万石を捻出するため新田開発をするための用水源として造成されました。昭和3年には干拓工事が終わり美田となっています。

浜街道はこの沼の東縁を北にす進みます。「古土手」の地名のある所から西に「お菊の松」の伝説のある糠塚が見え、古い土手が残っています。伝説とは、この辺はもと北上川(迫川)が流れ、船場の茶屋の屏風に描いた鶏がトキをつくるので評判となっていました。あるとき茶屋のお菊婆さんの所に富豪が訪れ、その有無について舟いっぱいも米を賭けましょうということになりました。富豪は前もって鶏の喉に針を刺しておいたので鶏は鳴きませんでした。富豪の準備した米俵には糠がつめられていたとのこことです。

笈入(オイイリ)から北上川に沿って進み、梨の木にあった一里塚跡を過ぎ和淵宿に到着します。

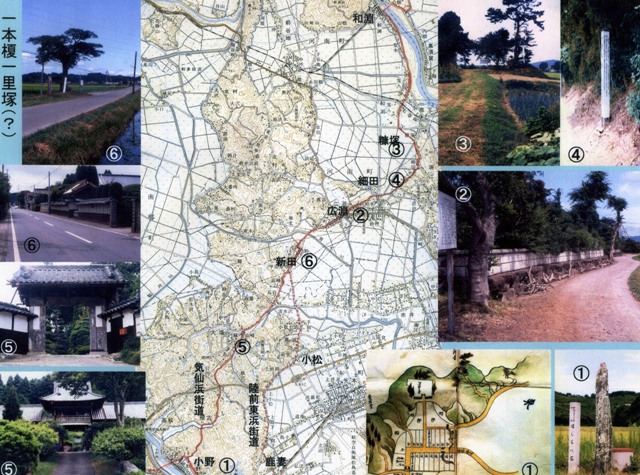

和淵は旧北上川と江合川の合流する所で、対岸の神取宿(旧桃生町現石巻市)には現在の神取橋のやや下流から舟で渡り、旧北上川の形成した自然堤防の上を新田・中津山と北に進むと寺崎宿です。宿の北に船場という地名が残り、登米郡寺池や佐沼方面へ行く渡しがありました。街道は堤防の上を北東進し、

深山(シンザン)付近で堤防を下り、茶臼山の麓を回れば柳津宿です。

この地域について、あまり知られていない三話を挿入し、寄り道をしたいと思います。その一つは「桃生城茶臼山否定説」、その二「伊達小次郎は政宗に斬られたか」、その三「武田信玄着用の諏訪法性ノ兜」で,その四が「桃生金山」です。

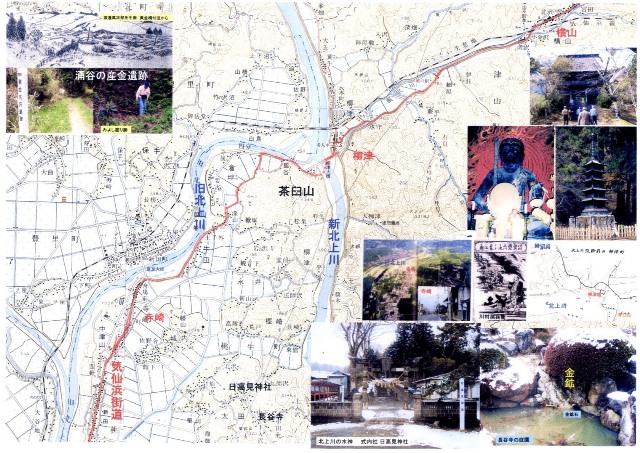

① 私が東北大学を卒業し、最初の赴任地は、昭和32年に飯野川高校の昼間定時制桃生分校でした。その時にはすでに「桃生村誌」の編纂が進められており、着任して間もなく編纂委員を命ぜられました。

一方、授業は新米教師の未熟のため授業は生徒の中にとけこめず、講義式学習をやめ、今で言う総合学習に切り替えました。そして桃生城茶臼山に登ってみようということになり、生徒と共に登ってみたのですが、その痕跡を発見できず帰校しました。

そして「皆の家の周辺からカワラケ(土器)を拾って来て下さい」と指示しました。生徒たちは多くの土器片を持参してきました。こうして遺跡の分布図を作成して機関誌「青雲」に掲載したところ私の所属する研究室の平重道教授・大塚徳郎助教授や考古学に造詣の深い加藤孝先生の目にとまり、桃生城は茶臼山ではなく、式内社日高見神社、古刹長谷寺の背後の宗全山ではないかと言うことになりました。

宗全山遺跡について、昭和三十・三十一年度に飯野川高校桃生分校の大場主任、高倉教諭が実施した綿密な調査の結果が、機関誌『青雲』に公表され、その後東北大学の平重道教授と大塚徳郎助教授によって実地踏査が行われ、貴重な遺物が多数出土してして同遺跡の重要性が強調された。とあります。それは生徒たちが遺物の収集から報告書としての「青雲」の原稿の仕上げまで、授業では見られない熱中ぶりでした。詳しくはホームページ「桃生城と太田金山ーー桃生城(総合学習)--」をご覧下さい。

宗全山といえば、桃生城跡として確定された長者森の後背地であり、それら遺物の出土は、長者森をして暗に桃生城を予言したかに受け止められる。

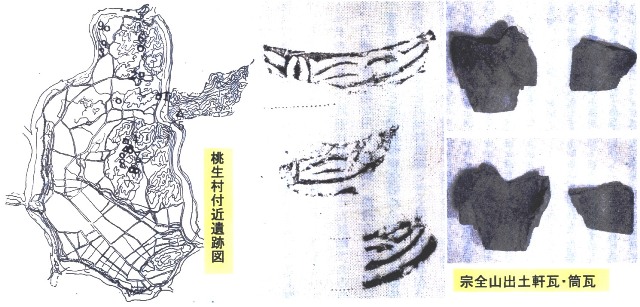

② 伊達小次郎殺害について『仙台市史』は、「伊達家臣団のなかには、政宗に替えて弟の小次郎を当主にし、秀吉との講和を図ろうとする一派があり、政宗の立場は不安定なものであった。こうしたなかで、出発直前の政宗を毒殺しようとする事件が発生し、政宗は家臣団をまとめるため、四月五日(天正19年)に小次郎を殺害した」とあります。

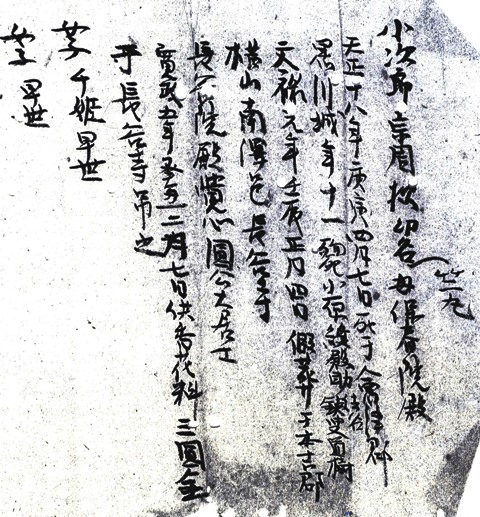

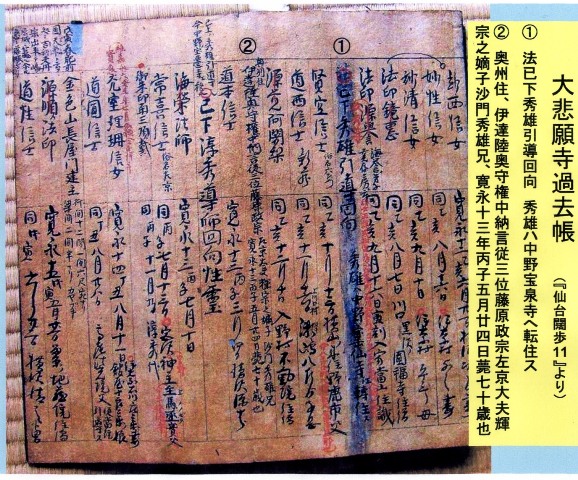

下図の左は政宗が小次郎を殺害の漫画より引用、図の右下は母義姫。中央には「小次郎宗周様、幼名竺丸、母保春院殿、天正18年4月7日、会津黒川城で死、年11、殉死小原縫之助、文禄元年正月4日、本吉郡横山南沢村長谷寺に仮葬、長谷院殿覚心圓公大居士」とあります。右端の過去帳の②には「奥州住、伊達陸奥守権中納言従三位藤原政宗左京大夫輝宗之嫡子沙門秀雄兄、寛永十三年丙子五月廿四日薨七十歳也」とあります。

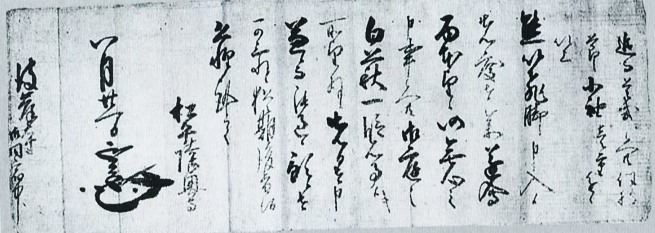

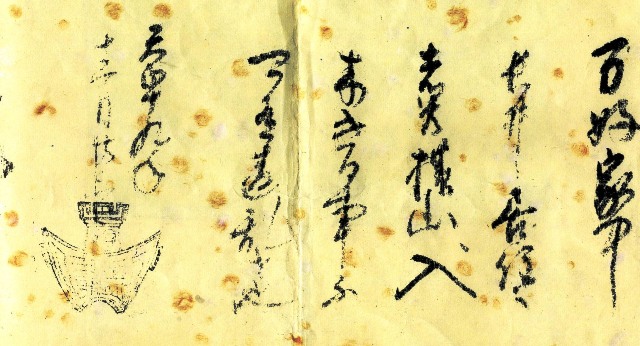

右の政宗書状には「万好家中」長井居住之」者共、横山へ入」木きる事不」可有違乱者也」天正十九年十二月廿三日 政宗(黒印)」万好斎」とあります。永井に居住する万好斎の家中は横山に入って木を伐ってはいけないというのです。妄想をめぐらせば、豊臣秀頼が薩摩で生きのびていた(「源貞氏耳袋」)というのと同工異曲のような気がします。なお、秀頼についてはHP「秀頼薩摩で生存?」、次の③についてはHP「武田信玄の墓」をご参照下さい。

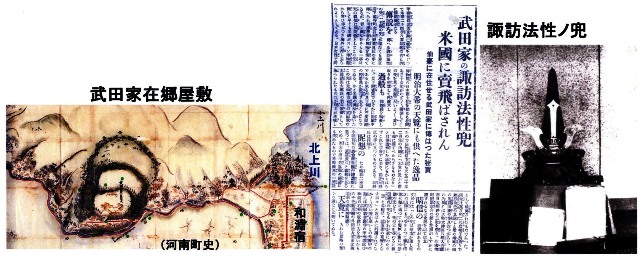

③ 横山から和淵に戻り、武田信玄着用の「諏訪法性の兜」について触れることにします。

織田信長は三河の長篠で武田勝頼のひきいる騎馬隊に鉄炮を討ちかけ、壊滅的打撃をあたえた「長篠の合戦」はよく知られています。この戦いで勝頼は自刃し、武田信玄の末弟信次は米沢に逃れます。伊達政宗は三顧の礼をもって迎えようとしますが応じませんでした。信次は死を目前にして、3人の子に伊達政宗に仕えよと遺言します。

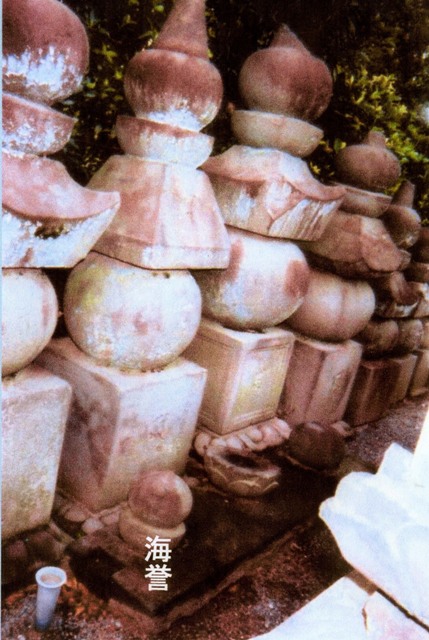

長男の重次の系統は和淵に居屋敷を与えられ栄え、代々「諏訪法性の兜」を伝えてきました。この兜の由来については、仙台市博物館蔵の武田家文書にありますが長文ですので割愛します。HP「武田信玄の墓」に掲載してあります。

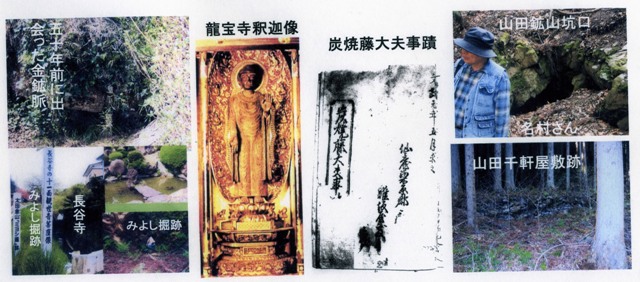

④ 私が桃生金山に関心をもつようになったのはごく最近のことです。動機は、栗原市の奥州街道を踏査しているとき、夜盗坂で「炭焼藤太」との出会いでした。

仙台市民図書館の「梧渓叢書」の中に、貞享3年(1868)の『炭焼藤太事蹟』という木版刷の本がありました。読んでみると伝説を裏付ける貴重な内容でした。それから暫く炭焼藤太にのめりこみましたが、ふと50年前の『桃生村誌』編纂のとき、「私の家の裏の金鉱を見にきてけさい」といわれ、行ってみました。崖面に白い花崗岩の面に幅10㎝ほどの茶褐色の 帯状の線が思い出され、新しい『桃生町史』編纂中の千葉昌子さんにご案内を頼みました。

結論を急ぐことにします。同行していただいた金山研究家、今は平泉中尊寺の研究をしておられる名村栄治さんの言葉を紹介します。

金の採掘の方法は、奥州平泉藤原氏時代の堆積をしている砂金を採取する「みよし掘り」と、戦国時代以後に行われた坑道を掘って金鉱採取し、砕いて精製する二つの方法があります。そうして「都会の近くに、これだけ産金遺跡がセットとして残されている所は珍しい」とのことでした。

なお、炭焼藤太と桃生金山については、「高倉淳の宮城郷土史・分室」の「夜盗坂と釈迦堂」・「炭焼藤太」・「桃生城と太田金山」・「炭焼藤太の伝説の地を訪ねて」があります。

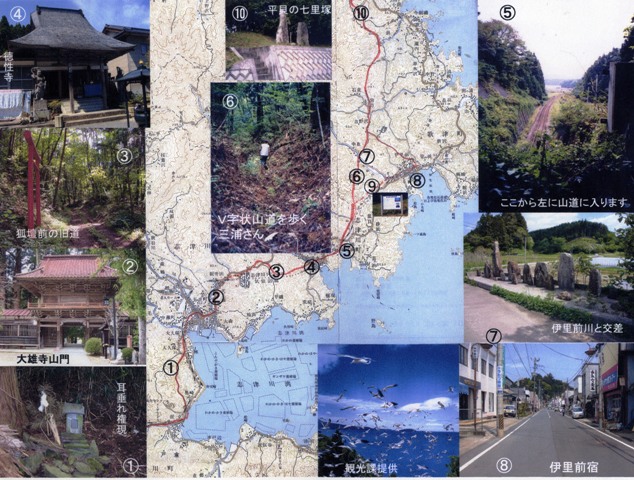

志津川を過ぎ、磯の沢で払川~馬籠に通ずる道が分かれます。さらに東進しますと商業団地があり、ここから国道をはなれ迂回して再び国道と交わり山道に入ります.旧道はよく保存され、「狐壇」に到達します③。この先に道標があり、「東(あらと)・西(志津川)・南(瀧不動尊)・北(清水浜気仙)」と刻まれていました。浜街道は北への道を清水浜に向かいます。途中は廃道となっており、よく旧観をとどめています。

清水浜から正面の丘陵を登りますと峠に、寺子屋の師匠として慕われた三浦玉山・義啓先生の墓があります。坂を下ると徳性寺があり④、山門に板碑4基が立ち歴史のふるさを語りかけてくれます。

細浦から伊里前川までの山道は廃道となり、よく旧観をとどめていますので歩いてみることにしましょう。

正保国絵図には、「本良宿(志津川)から清水浜を経て小泉宿まで三里二十四町」とあります。「歌津村風土記」によりますと、「伊里前元禄六年御町割になり候宿場」とあり、元禄6年(1693)に宿場になりました。また「伊里前から志津川まで二里十八町四十間、小泉宿へは二里六町」とあり、今までの山道より1里の遠回りとなりました。

伊里前は、もともと古くから開けた浜辺の集落でした。気仙沼からは7里の距離にあり、徒歩で1日の行程です。伊里前宿は間口6間1尺8寸、奥行25間の屋敷が並んでおり、上町と下町に分かれています。道の真ん中には中堰が流れ、道の北側には3軒ほどの旅籠があり、下町には検断屋敷、向かいには高札場がありました⑧。

道の両側は百姓家でいずれも駅役を務めていました。弘化2年(1845)の資料に「伝馬仕者人三十九軒、持高三十五貫四十一文」とあります。貫高を石高に直す時は10倍して下さい。

昭和54年に西光寺前の伊里前川から、「西まこめ二十り 南しつかわ十八り」(いずれも小道)という道標が発見されました。傍に地蔵尊・古碑があり、ここから志津川への道は、白山トンネル工事で、一部消滅していますが、皿貝坂は現存しています。「歌津村風土記」には「皿貝坂 長百二十間 伊里前より志津川えの往還海道 赤土猿根岩で皿貝の形大小いくつもこれあり」とあります坂を下った所には、ドイツ人エドモンド・ナウマンが明治14年に二枚貝の化石を発見したと記された説明板があります⑨。この志津川への道はやがて気仙浜街道に結びついています。

旧道は白山トンネル南端から山道に入ります。間もなく七里塚があり、旧歌津町と志津川町の境を越え北に進みます。道は江戸時代の旧観をよく残しており、やがて平場に出、再び山道に入ります。袖山付近の小野国治さん宅では、明治・大正のころまでダンゴ売りが出来るほど人馬の往来が盛んだったと言います。その家の脇を進むと下り坂となり、路面が雨水のために削られてV字状の道が続き⑥、丘陵北端に供養碑があります。ここから急坂を下りると、目の前に伊里前川が流れ、道端に古碑群があります⑦。

旧歌津町泊崎に異国船見張りのために置かれた「唐船番所」があります。これにルビを振ってみて下さい。私は「からふねばんどころ」とします。理由は旧歌津町の古文書に「泊り崎唐舟御番所」記されている文書がありました。「唐舟」は「とうせん」とも「とうしゅう」とも読めませんので「からふねばんどころ」が妥当ではないでしょうか。従来は「とうせんばんどころ」と読んでいました。

ここから小泉宿までは、舗装された現在の道と重なります。途中には古碑群があり、道の両脇に現存する七里塚までくると視界が開けます⑩。

次の「本吉町から気仙沼へ」に入る前に前の図の⑥の「V字状の山道を歩く三浦さん」をご覧下さい。三浦さんは、歌津出身で①から⑩までをご案内していただきました。私にとって「未知=道」を知る楽しさと、ウニ丼に舌鼓をうつ楽しい旅だったことを付言し、気仙沼に向かうことにします。

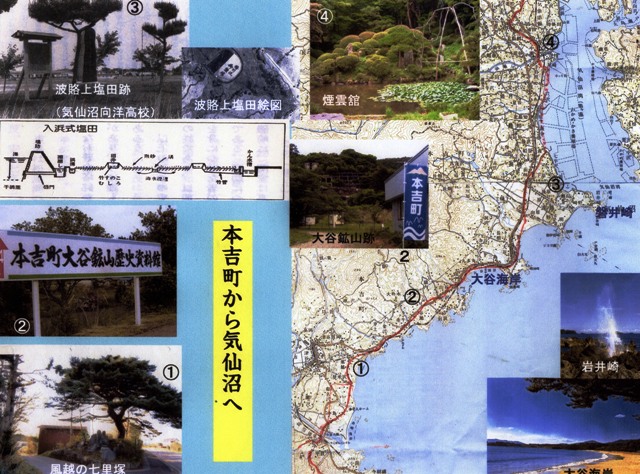

津谷宿は「安永風土記」には継立宿になっていますが、「正保国絵図」「陸前本吉郡地誌」では津谷を経由せず大谷(本吉町)に向かっています。津谷の卯名沢に「左つや道 右おおや道」と刻まれた道標があり、この「右おおや道」を進みますと風越に七里塚という一里塚があり、「右つや道 左こいつみ道」という道標の外二・三基の古碑が立っています。仙台藩で「七里塚」と呼称している前図⑩の「平貝七里塚」と上の図①の「風越の七里塚」が南限でしょう。ここは内陸の涌谷・登米に通ずる西郡(ニシコオリ)街道の分岐点です。

仙台以北は「1里=6町(1町=109m)が使われていました。南部では1里は42町で、七里塚は七里詰の塚ということでしょう。仙台藩としての公的な場合はすべて1里=36町です。

大谷海岸に入る少し手前に「大谷鉱山歴史資料館」という入り口を示す看板が立っています②。ここから約2,5㎞ほど赤牛川に沿って北に進みますと、巨大な選鉱施設跡があります。この大谷金山は、明治38年頃の創設です。

大谷付近はほぼ海岸線に沿っており、海の風景を楽しむことが出来ます。大谷宿は元和6年(1620)に設けられ、明治29年の三陸津波で壊滅しました。

大谷から国道を気仙沼に向かい、景勝地岩井崎への途中に気仙沼向洋高校があり、ここが波路上塩田跡です③。塩は生きていくためには必要不可欠です。江戸時代初期は、素水釜に海水を汲み入れる直煮法でした。入浜式塩田は、潮の干満の差を利用して、塩田の溝に海水を引き入れ、砂の毛細管現象によって海水が砂の表面にに滲みだし、太陽熱と風によって水分が蒸発し、砂に塩分が付着します。この砂を集めて「沼井」に入れ海水をかけると、塩分の濃い海水がとれます。

伊達政宗が朝鮮出兵で瀬戸内を通ったとき、播州の入浜式塩田を見ているのでしょう。始めて海のある領国に入った政宗は、早速長州浪人を召し抱え領内の塩田適地の調査を命じました。松島町の高城塩田です。波路上塩田との違いは、高城塩田が藩営プロジェクトであるのに対し、波路上は民営でした。

景勝岩井崎で一休みして、浜街道に戻り北に進むと、左側に松の木が見え一里塚があります。長磯原の笠松地蔵から東へ進み、七里半・森の丘陵で浜街道は海中にに入り、千岩田の北で再び姿を現します面瀬川を渡り、松岩の東の片浜の高台には仙台藩一家1000石の鮎貝氏の居館煙雲舘があります。庭は回遊式庭園で、国文学者落合直文もここで生まれています。

ここで庭園を見ながら一休みし、気仙沼の中心街に向かうことにします。

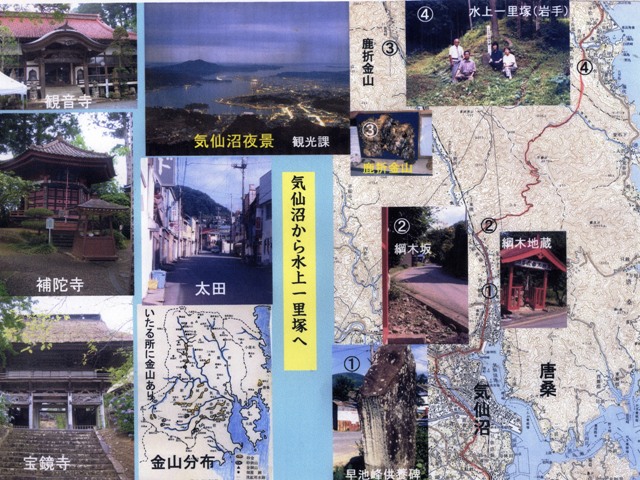

五駄鱈(ゴンダラ)から老ノ松を経て神山川を渡り、大川の右岸を本町に向かいます。観音寺を右に見て化粧坂を下ると一関に通ずる「気仙沼街道」と交わります。

気仙沼はサンマや鮫・鱈・鰹の水揚げで名高い活気に満ちた漁港です。スペイン特派使節セバスチャン・ビスカイノが、この地を訪れたのは慶長16年(1611)で、「金銀島探検報告」に「この港はこれまで見た中で最良なるもの」と記しています。気仙沼の浦町ー新町ー三日町ー太田を通って鹿折に向かいます。

鹿折川と出合う所に早池峰(ハヤチネ)供養碑があり①、「右ハ御さき御神道 左ハけせんみち」とあります。「御さき御神道」とは、唐桑半島の最南端にある御崎神社で、祭礼の時には岩手県からも多くの参詣者が訪れ、岬一帯は賑やかになります。

この供養碑 の「左ハけせんみち」の指示にしたがって鹿折川に沿って北に進みます。東中才を過ぎ、県道が右への山道に分かれ、バス停「善茶屋」から右への道が綱木坂で、入口に綱木地蔵が祀られています②。

この県道を北上し、バス停「金山前」に「鹿折金山資料館」があります③。この金山は、明治37年にセントルイス万国博覧会に2,25㎏、自然金含有率83%という金鉱石を出品し、化け物金(モンスターゴールド)として話題になりました③。また日露戦争の勝因の一つにも数えられています。

もう一度、善茶屋に戻ります。ここから県境松ノ木峠を越え、水上一里塚までを私は歩いていません。峠にはお地蔵さんが鎮座し、峠を下りていきますと「水上追分け碑」④には「右きた、今いずみ みなみ けせんのま」と刻まれています。間もなく二日市に「右ハきせんぬま 左ハこはらき」の道標があり、唐桑町小原木への分岐点です。ここで宮城県分を終わり、いよいよ岩手県に入ることになります。

岩手に入る前に、案内をしてくれた角田女子高校時代の教え子佐々木智子さんが、その後、亡くなられました。智子さんは旦那さんと一緒に下見分をしてくれていました。教師冥利に尽きるとはこのことでしょう。また私はクルマを持たず多くは智子さんの無二の親友本郷洋子さんの運転でした。共に角田女子校社会斑の部活で活躍をして、調査のコツは心得ており助かりました。心から智子さんのご冥福を祈りながら書き始めます。

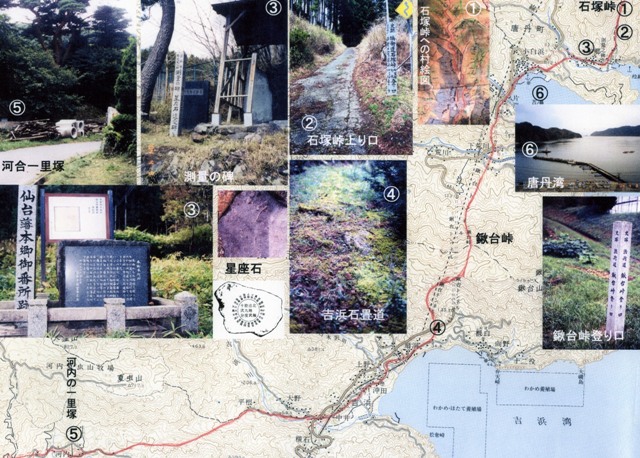

細野一里塚から山道に入り、吉浜に出ます。途中に「河内一里塚」⑤などがあり、山道の終わる大野に六地蔵がならんで迎えてくれました。吉浜から再び鍬台峠の山道になりますが、その登り口の急坂30mは石畳状④の道になっています。地元では「殿様道」と言っていますが、側を流れる轟川の土石流を防ぐための工夫でしょう。 高倉淳のホームページ

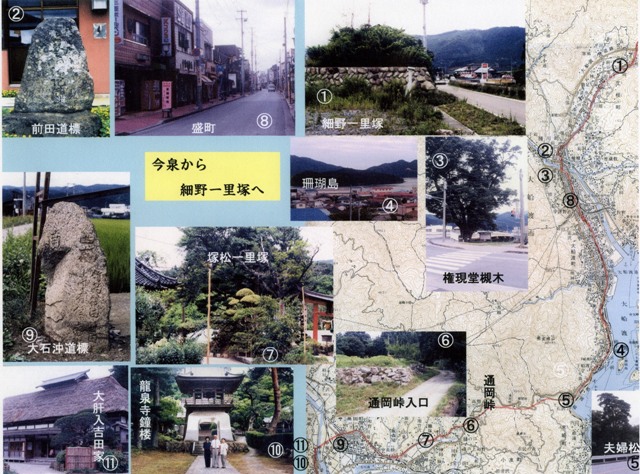

宮城県「善茶屋」から「松ノ坂峠」を越えて「水上一里塚」までの旧道はよく保存されています。二日市からの旧道は、ほぼ国道と重なりながら今泉宿に入ります。ここは奥州街道山ノ目宿(一関市)を起点とする今泉街道の終着駅です。「安永風土記」によりますと、町住居158軒で、この外に直参足軽が24軒あり、仙台藩北部沿岸警備の拠点でした。

宿の中央には大肝入吉田家の屋敷⑪があり、多くの古文書が所蔵されています。今泉宿と高田宿は気仙川をはさんで12町41間しか離れていません。海岸を彩る高田松原は国指定の名称で、この数万本に及ぶ松は高田村菅野杢之助、今泉(高田市気仙町)松坂新右衛門の植林に始まっています。昭和2年に、日本百景選定のために、この松原を訪れた高浜虚子は「草臥れて則ち憩ふ松落葉」の句を残しています。

また嘉永3年(1860)に長円寺に落下した隕石は「気仙隕石」として有名です。

旧道は浜田川に沿い北東に進みます。国道と交差する手前の佐野に「塚松一里塚」⑦があります。ここから旧道は、陸前高田市と大船渡市の境である通岡峠に向かいます。峠の通岡パーキングには石地蔵があり、旧観をとどめる旧道を下った所に六地蔵がありました。

大船渡湾岸を北に進みますと、「夫婦松」という一里塚があり⑤、近くの古碑群の中に文化2年(1805)の「右ハやまみち 左ハたかたみち」と言う道標があります。

旧道は大船渡湾岸を県道と重なりながら北上し、町場の景観を残している盛町に着きます⑧。正保国絵図に「十八里宿」とあるのは面白いですね。「娘十八番茶も出花」が思い出されます。この町を過ぎて権現堂橋橋で国道と合流する所に樹齢400年の槻木が聳え③、旅人の目印になっていました。ここは内陸部の水沢と盛とを結ぶ盛街道の終着駅です。

橋を渡ると猪川地区公民館前に「前田追分碑」②が立っています。碑には「右吉浜唐丹はまなんふミち 左有住世田米おかなんふミち」と刻まれています。

吉浜・唐丹に通ずる道が「浜南部道」であり、世田米・有住への道が「陸南部道」で、説明板によれば、いずれも馬一匹が通れる細道で山際を通っていたとあります。

立根川を北進すると「細野一里塚」があります①。いよいよ終章で、唐丹番所を通って藩境の石塚峠を越えて南部領に入ります。

藩境の石塚峠への峠道①②を、五代藩主吉村が、登坂して「海辺歴覧記」を著しています。登り始める前に土地の人から「これからは屏風をたてたるごとくにて巌は重なり、木の枝にすがり、草の根を結びて、ようようたどり行く道なり」と教えられ、石塚峠にたどりついています。

唐丹御番所跡③は、石塚峠の麓にあり「史跡仙台藩本郷御番所跡」の石碑が立っています。「奥州仙台領遠見記」には「峠海道より西の方に印杭あり、高さ五六尺六寸角、従是南仙台領と書付有」とあります。この印杭が発掘され、現在釜石市郷土資料室に保管されています。

唐丹には江戸時代の有名な地理学者伊能忠敬が、享和元年(1801)9月24日に来村し、北緯39度12分と測量しています。また唐丹村の天文学者葛西昌丕(マサヒロ)がこの事蹟を記念するために文化11年(1814)に「測量の碑」を建て、星座石が置かれています③。この辺境に「地球微動」(地球は太陽や月の引力ばかりか、雨や風によっても微妙に変動する)を課題として後世に残すという天文学者がいたということは驚きです。どこでこれだけの知識を身につけたのでしょう。