もし推定図でしたら、金沢八幡がお祭りに奉納する「大名行列」(町指定)の休憩・宿泊の場もほしかったような気がします。

この八幡神社は源頼義が安倍貞任を征伐するときに、山城国岩清水八幡から勧請した由緒ある神社で、祭日は8月15日(現在は敬老の日)には大名行列が行われ、花泉町(現一関市)の無形文化財に指定されています。

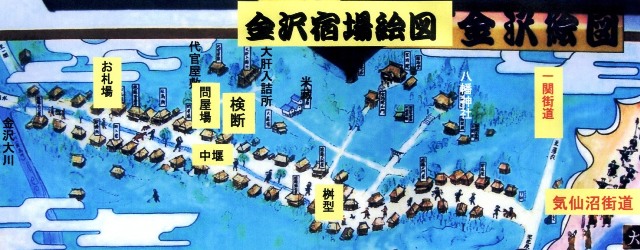

町場の特色として、町の入口・出口や中ほどに鍵型の屈折がありますが、これを「枡形」といっています。宿場には必ずあると言ってよいと思いますが、道の真ん中に堀があります。これを「中堰」と言います。中堰はかなり上流で取水し水路で導くのが通例です。その目的は、密集して建ち並ぶ町の防火用水が第一でしょう。

昭和50年には、元文6年(1741)の「右ハいしのまき 左ハうすきぬ」という道標が道路改修にともない田の中から発見されました。

近くに「馬骨清水」があり、標柱説明には藤原秀衡のお茶の水を汲む人が、水を運ぶのを苦にして馬の骨を入れたとあります。

県道とはなれたり、重なったりしながら川崎村(現一関市)と一関市の境近くの中山に来ます。旧道は中山で県道と分かれ、一関市と花泉町の境界に沿って北に進み、国道284号に通ずる道と分かれる所からは、江戸時代の景観をよくとどめる道が続き、この道を蕎麦沢道と呼ぶことにします。しばらく進むと草むらに宝暦3年(1753)の六字名号碑が2基あり、近くに一里塚があるとのことでしたが、真夏の踏査のため草が茂って確認できませんでした。

こうしてほぼ県道に並行する丘陵尾根を東進しますと、旧道の南に南面した嘉永5年(1852)の高さ4m、幅90㎝、厚さ20㎝の稲井石の「湯殿山碑」が立っていました。碑の上に大日如来の梵字が刻まれ、地元では「一丈石」といっています。

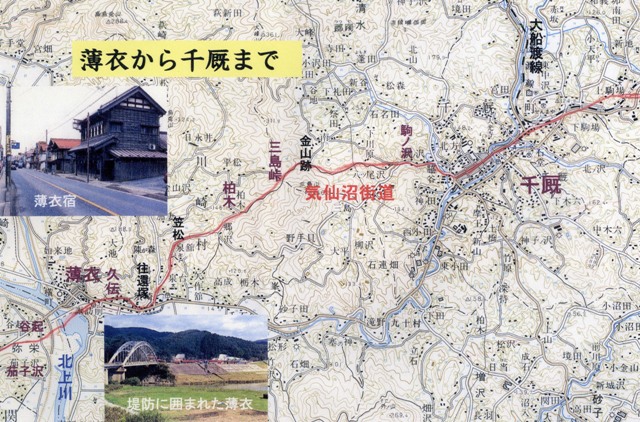

旧道は鶴巻で県道と合流し、しばらく県道と重なり進むと、左に尾根沿いの旧道に出合いますが、たどることはやめ、県道を薄衣へ向かいました。北上川に架かる北上大橋の手前約200mで国道と分かれて谷起渡船場跡に到達します。今はその跡形もありませんが、ここから北上川を渡り、対岸の薄衣宿に入りました。渡船場には2艘の渡し船が常備され、昭和13年に北上大橋が開通するまで利用されていました。 北上大橋の南に茄子子沢に「富沢宿跡」の説明板があり、近くに「右ハわくつ道 左ハ 日形道」の道標が立っていました。「葛西大崎舟止日記」には、「とみさハ」とあり、寛永18年(1641)の「寛永検地帳」に「ふなと屋敷一 町屋敷二 町屋敷新百姓三」とありますので、川湊・渡船場として町場だったのでしょう。薄衣宿には現在は川崎村役場が燵ち江戸期には御藏場がありました。度重なる洪水から米を守るために高台に建てたのでしょう。

薄衣宿は、北上川舟運・物流の拠点で、年貢米を運ぶ平田舟5艘、民間平田1艘が常備され、このほか大小の「かっこ舟」が14艘ほど浮かんでいました。ここでは「元縄一本と背中当て一枚」あれば暮らしていけると言われたほど活気のある宿場でした。 交通の要衝薄衣には、仙台藩一家泉田氏が所拝領を仰せつけられ、知行高1414石と居館として泉館を拝領していました。菩提寺は松月山東安寺です。

「県境から気仙沼へ」の図を見ながら、わかることと、推定の道筋をたどりますので、誤りをご指摘いただければ訂正します。

高倉淳のホームページ

さらに進むと左側の塚の上に、雷神など3基の石碑があり、続いて岩手県指定の天然記念物である樹齢600年という見事な笠松に出合います。

笠松から柏木に入ると右側道端に不動尊、その足下から涌いている清水は旅人の喉を潤したといいますが、今は道幅拡幅のため清水は枯れています。

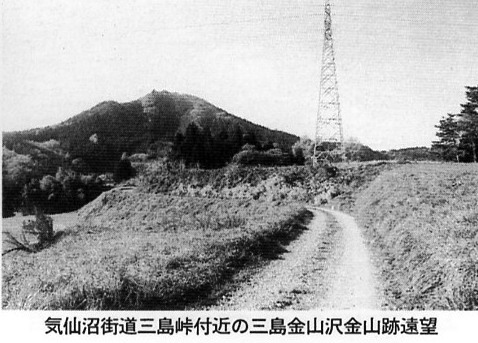

ここから先の川崎村と千厩町の境三島峠付近はよく旧観をとどめています。高山彦九郎の「北行日記」には「千厩より薄衣の往還へ出つ、松並木あり」と記していますが、今は切り株だけが残っているとのことです。

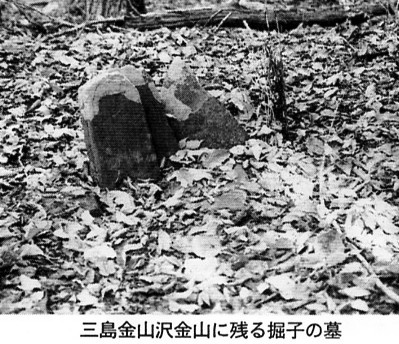

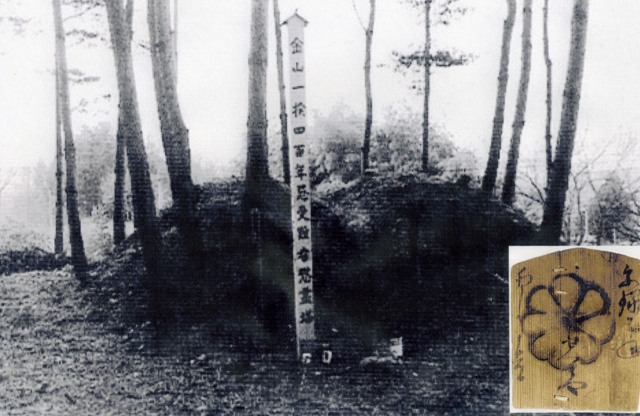

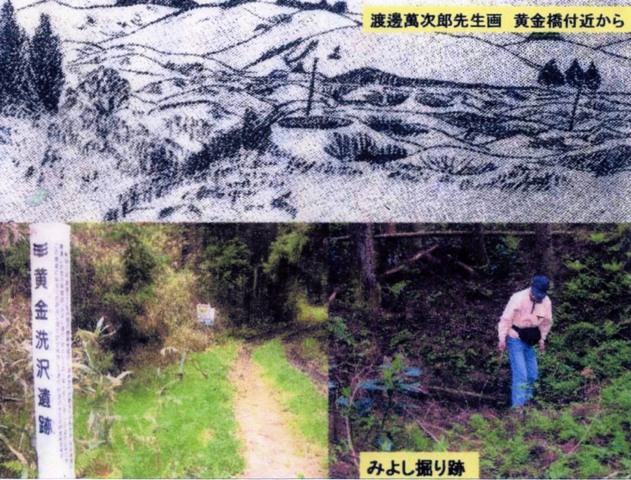

三島峠を下ります。「安永風土記」には「三島坂 長三丁四十三間 千厩町より薄衣への通路」とあります。峠を下り視界が開けた所に「三島金山沢金山」の説明板があり、末尾に寛文9年(1669)ごろは57人の堀子が露天掘りをしていたとあります。手元に「金山一揆四百年記念資料集」『金山一揆』があり、その中に「三島金山沢金山」の写真がありますので、引用させてもらうことにします。

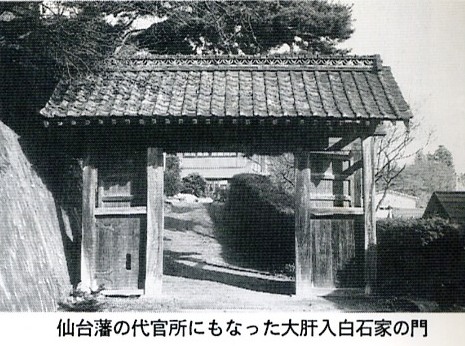

この三島金山沢金山について『岩手県の地名』は「三島山麓一帯を露天掘りし、三島峠から水を引いて土を洗い砂金をとった。今でも山の中腹二段の用水路跡が残る」とあります。「大肝入白石家の門」については後述することにします。

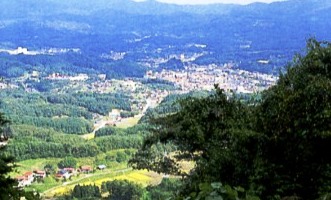

駒ノ沢で町道と合流した旧道は、そのまま千厩宿に入ります。千厩の地名については諸説がありますが、菅江真澄は「はしわのわかば」に「いにしへ秀衡、千匹の馬を飼て、ちゝのうまやのありしゆへ、此名聞へしといふは、いづこにかありけん。里人の云、いざ給へとて、川つたひに、千厩の址、見に行たりしかば、石室ありけるをおしへたり、こはそのころ、造り給ひしなめり」とあります。

千厩の特産品は三階です。三階とは馬につける3種の馬具で「面がい、胸がい、尻がい」です。この町について天保8年(1837)に気仙沼の商人熊谷新右衛門が秋田に米を買い付けに行った記録「秋田日記」に「千厩市日なり、鯖・鮫たくさんつけ込み、鰹節・なまり一関へ行くなり」と、海岸地方と内陸部と盛んな交易のあったことを記しています。

東磐井郡(東山地方)は、江戸時代から「東山葉」の銘柄で知られる葉たばこの生産地です。その拠点として明治29年に葉たばこの専売所として「日本煙草産業千厩原料事務所」が千厩に開設されました。現在、千厩町役場前にある同建物は、明治洋風の外観を保ち、平成17年11月に国の「登録有形文化財」に登録されました。

千厩川の四日市橋を渡ると、すぐ右手に小梨への道が分かれ松澤神社があります。この神社はもと白山社といわれた村鎮守で、ここ白山堂に金山の堀子たち3000人が集まり、神水を交わし誓約をし、一揆に発展した所です。この一揆を「金山一揆」と言っています。

豊臣政権の支配下にあった東山地方の金山に派遣された三奉行は、文禄3年10月に「一ヶ年一度の御本判役を三ヶ度取り立てる」ことを命じました。御本判持ちの堀子たちは、これに猛反対をして金山一揆を起こしました。

この重大局面に、東山地方の大肝入白石十郎左衛門は、一揆鎮定と三奉行の生命を保護するために、治府岩出山に飛脚を走らせて鎮定軍の派遣を要請しました。岩出山では政宗が在京中で留守のため、重臣が会議を開いて、黒木肥前を将として一揆鎮圧に向かいました。こうして一揆衆の頭取38人は召し捕られ、代表者は六道長根に12磔柱で処刑され、六道塚に葬られ一揆は鎮定されました。

その後、気仙沼村の新城又三郎が「この一揆は政宗と重臣の内通によるもの」と淺野弾正に訴えました。これにより政宗への疑惑が深刻となり、伊達家の浮沈にかかわる重大な問題となりました。

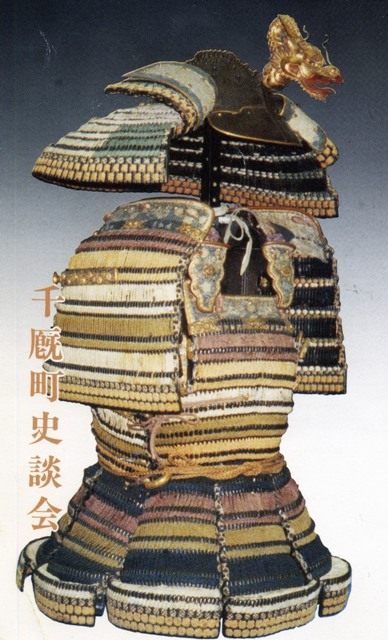

ここで元葛西浪人で千厩の大肝入白石十郎左衛門と藤沢の及川十郎兵衛は上京して真実の申し開きをして、政宗および重臣の嫌疑ははれました。これには後日談があります。昭和62年12月11日の「河北新報」に「米美術館で発見の政宗のよろい・かぶと 千厩の家臣への下賜品」という見出しで、「金山一揆煽動の嫌疑晴らしてくれた白石豊後時直 愛妾とともに贈る」との報道がありました。記事の末尾に、福島大学小林清治教授の話として「当時の社会情勢を考えると、一揆の勃発は政宗に謀反の意志があったかどうかにかかわらず大問題。金山の責任者である時直の上洛、釈明が成功した以上、政宗はそれに報いざるを得なかったのだろう。いずれにしても興味深い調査結果だと思う」と結んでいます。

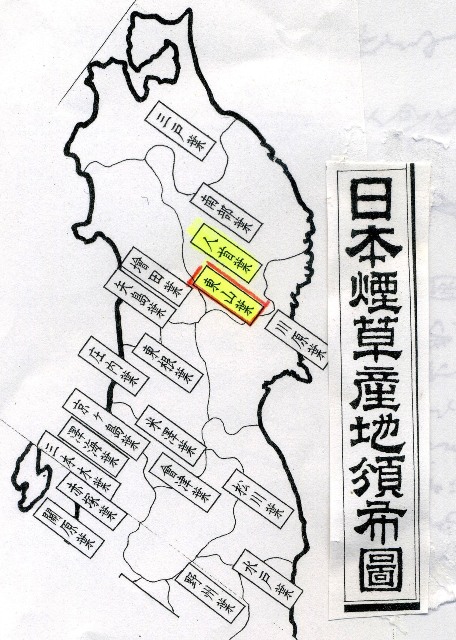

左の産金分布図は『気仙沼市史』の鉱山分布図からの引用です。気仙沼地域の砂金の多いのには驚きました。その中で目立つのが新城です。この新城は「金山一揆」の際に、「政宗と重臣たちが一揆に内通している」と浅野長政に訴えた新城又三郎と関係があるのではないでしょうか。

砂金の採取には、「川金」「柴金」「山金」があります。川金は文字通り川から採取するもので、皆さんのご承知の方法です。金の比重は19ほどで非常に重く、川底に堆積した砂金が地殻変動で隆起し、陸地となり、そこには柴がよく茂っているのでこの名があります。戦国時代以降になるとこれも取りつくし、金鉱石そのものを掘り出し、採取するようになります。これを山金といいます。

中央の写真は、東北歴史博物館の特別展「金と鉄」の図録からの引用です。その説明に「中央に現在の神社がある。山の至るところに砂金採掘跡かと言われる「みよし掘り」跡が見られる。周辺では今でもわずかながら砂金が採集できる」とあります。

写真の右端は黄金山神社の裏にあたる所にある黄金洗沢の「みよし掘跡」で、凹部に羊歯がはえています。私の訪ねたあちこちの「みよし掘跡」にこの羊歯が見受けられました。上のスケッチはこの道の権威である東北大学の渡辺萬次郎教授が黄金橋付近から描いた「みよし掘跡」群です。

気仙沼街道が千厩宿に入る手前の峠は三島山でしたが、この辺一帯もこれと似た状態だったかもしれません。

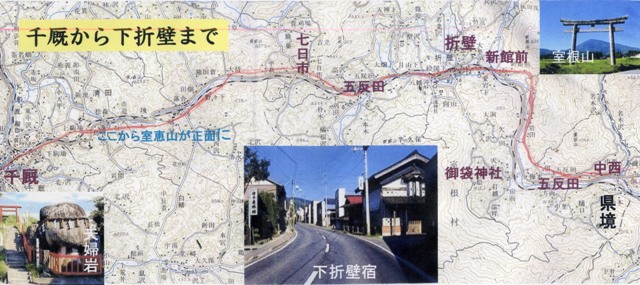

峠を越え、雑木林の中に残る旧道を進むと七日市です。七日市の古碑群を過ぎ、国道を越えた付近が上折壁宿跡です「風土記」に旧跡として「町場跡 右ハ万治三年下折壁新町へ相移され候よし」とあります。宿跡を過ぎますと、旧道は国道と大川の間を通って下折壁に入ります。

下折壁宿を過ぎると、折壁小学校前に古碑群があり、室根神社参道入口の大鳥居の前を通り、JR大船渡線を横断すると新館前です。ここから旧道は、大川の左岸の山沿いを国道と並行して南下し、五反田で国道に合流します。

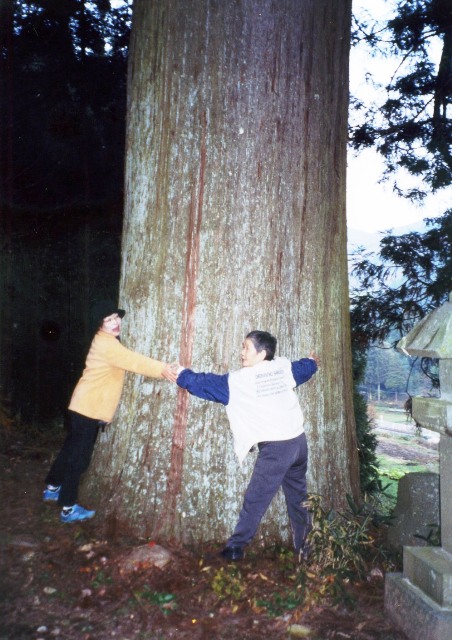

大川の西の欠入田には見事な老杉が聳える御袋神社があります。菅江真澄が「むろね神のいろはの神(母神)にてわたらせたもう」と記している「おその袋の社」です。旧道は岩手・宮城の県境に向かいます。県境の手前500mの中西に一里塚があります。

県境の名木沢を越え、宮城県に入ると坂となります。大川は渓谷となり、道は大川と山に挟まれた崖道を通る曲折の続く険しい道となります。前木を過ぎ、古碑群を左に見てカーブを過ぎると、右手に不動明王のお堂があります。菅江真澄が天明6年(1786)7月1日、気仙沼を発つとき、見送りに来てくれた人々と別れた所です。日記に「いざ贈らんとて、ともに土陸川、角力沢、不動尊の堂より臨みてはるかに見下すは、おかしき滝川なり」と書きとめています。谷文晁は「婦登古賂日記」に「不動尊ノ堂アリ、堂ノ下ハ絶壁也、五七丈モアルベシ、内ノ方へ削込タル如キ岩ニ木諸々生茂リ」とあります。

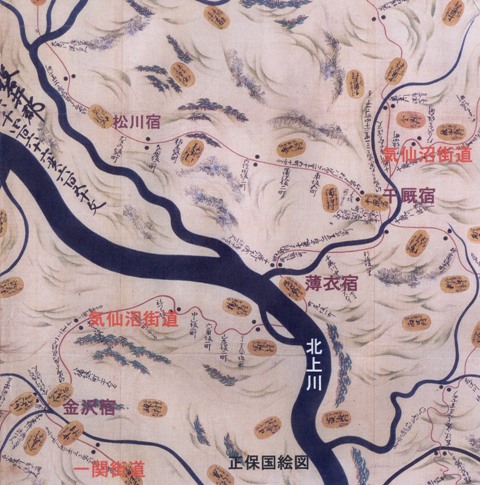

まず正保国絵図の「うなつら坂」は「うなり坂」とも読めます。県境岩手県側に「中里一里塚」が道路脇に残っていますので、ここは間違いはないでしょう。「前木不動尊」の写真は『東北の街道』からの引用ですが、その説明に「谷文晁も記録にとどめた前木不動尊の御堂。国道改修により移動している」とあります。谷文晁は堂の下は「絶壁也」とありますので、大川に面した崖の上に道があったのでしょう。朱の点線は、道陸街道まで続きます。この間は等高線にそっているのではないでしょうか。これからは『気仙沼市史』によりたどります。

道陸街道は古くは大川の背後の崖上を旧道が通っていました。いつの頃か「切通」から矢立の琴平神社までの約500mの弓なりの崖下道を通るようになみました。これが気仙沼街道でしょう。

しかし大川の洪水などで安全が保障されないので、明和5年(1768)に気仙沼の富商や、月館村の有志で改修工事の相談がまとまりました。明和期は東山地方(東磐井郡)の煙草などの商品作物の栽培が盛んとなり、気仙沼の海産物との交易が行われるようになった時期です。

これらの物資の輸送の安全を確保するためにも改修工事が必要でした。また月館村は金山や製鉄の従事者が多く、両村7名で出資をして工事を完成させています。『気仙沼市史』の「土陸川の崖道開通」にはその後も落石や馬車の転落事故が続いたとあります。

図の『気仙沼市史より』の黒点線は大川の旧河川で、新田開発のための河川改修です。私は気仙沼街道は旧河川に沿っているのではないかと朱線を入れてみました。この先の気仙浜街道と合流するまでの道筋を古街を通ることにしたのは「桑園記録」に「補陀寺前」とあり、熊谷儀兵衛の申立書に慶長年間に金山関係の人が古町に移ってきたとあることによります。