宮城県で最大で、最後と言われる七ヶ宿ダムは、治水と利水の多目的ダムです。貯水量は鳴子ダムや釜房ダムのの約2倍といわれています。ダム工事は昭和56年に始められ、平成3年に竣工式を行い、渡瀬・原・追見(オッケン)の3集落、158戸の人々がこの地を離れることになりました。

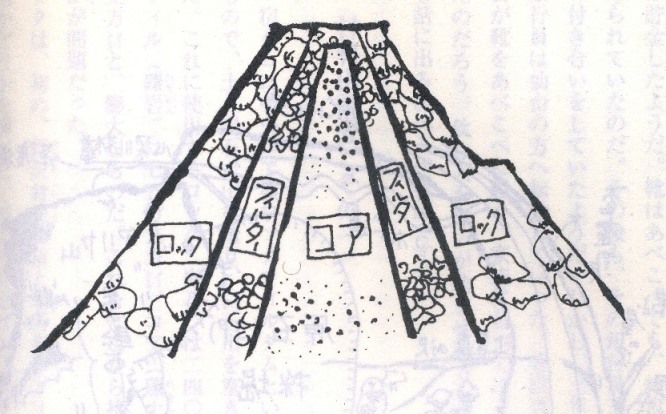

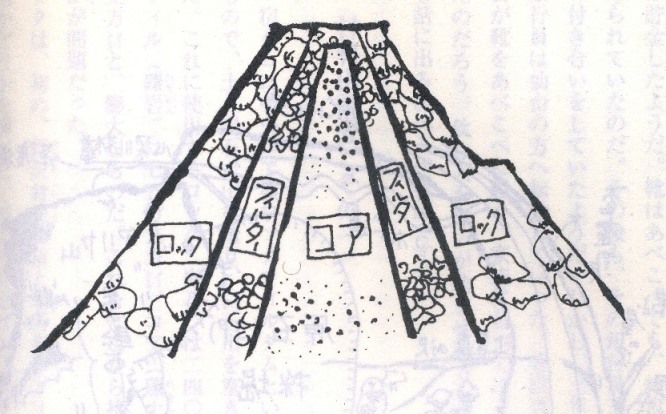

ダムの高さは93mのコア型ロックヒル形式のダムです。ロックヒル゙ダムを『広辞苑』で引いてみますと、「ダムの一型式で、主として岩石を積み重ねてつくるもの、内部には遮蔽壁を設けて水もれを防ぐ」とあります。

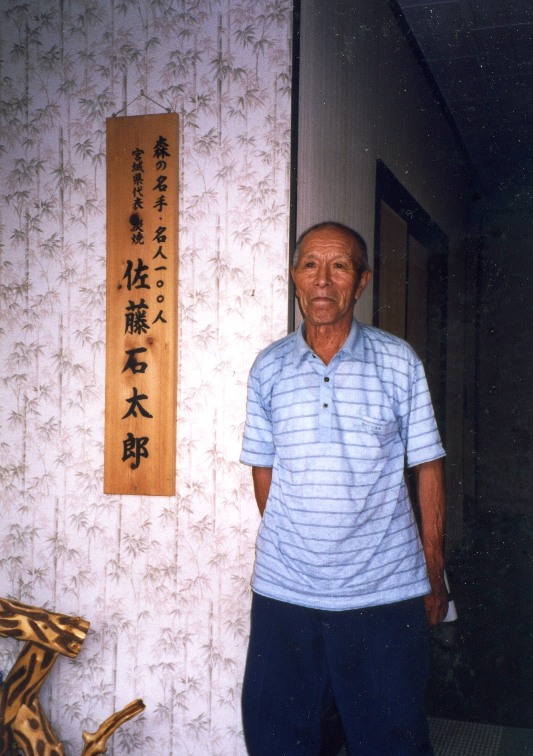

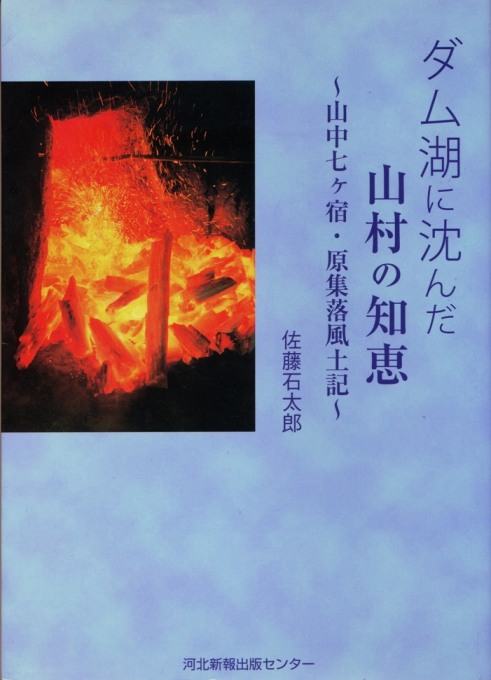

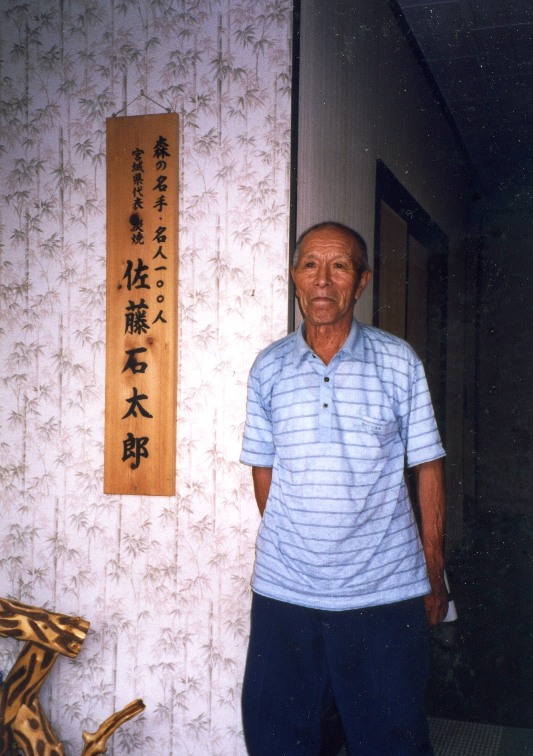

このことについて原集落出身の「森の名手 名人一00人 宮城県代表佐藤石太郎」著の『ダム湖に沈んだ 山村の知恵』の「ダム断面図」を下図に入れましょう。

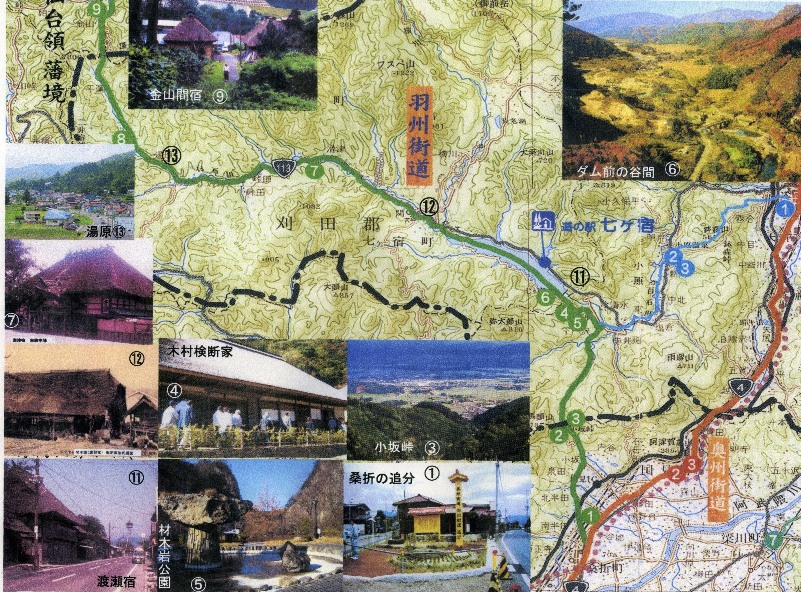

《奥州街道を桑折宿で分かれた七ヶ宿街道の道筋》

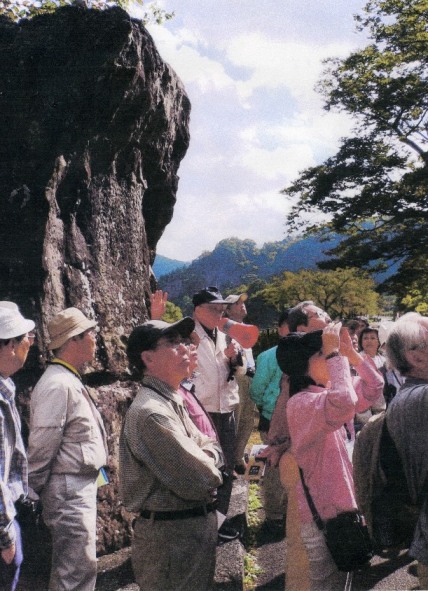

ご由来記によると天正十九年(1591)、仙台藩主伊達政宗公が羽州置賜郡小松村より、この霊地に不動明王を創建され、武運長久、藩内安全、天下泰平を祈念する。野火の為お堂焼失の際本尊不動明王は後方虎岩三十丈余りの高き岩窟に飛んで難を避け無事であることから御霊験を称え飛不動明王と尊崇され、大勢の参詣者を得た。

現在、飛不動尊堂は旧七ヶ宿街道江志峠の後方、これより約1,5キロ)に鎮座し災難よけ、家内安全の祈願者が絶えず訪れている 別当 清光寺

とあります。「お国替え絵巻」を書いた音羽子は、虎岩新道にかかった時のことを次のように書いています。

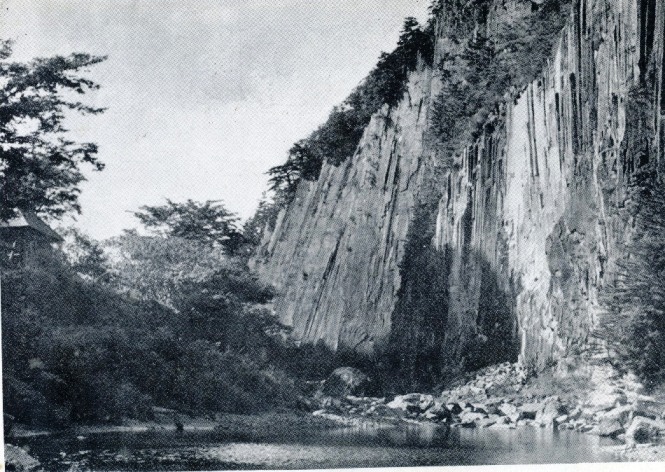

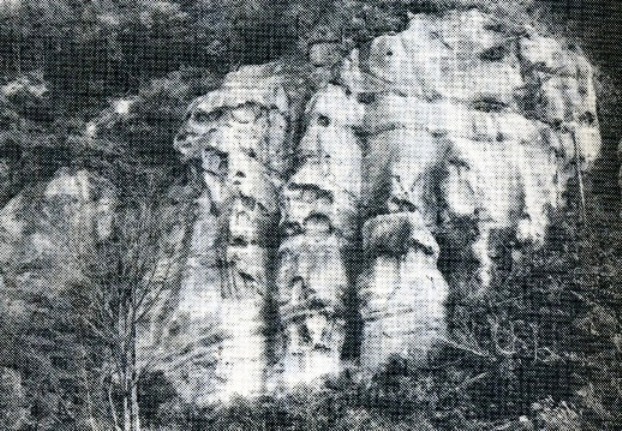

新峠にかかる、上には飛不動あり、下は材木岩、いかにも材木を立てならべたるごとく也、下は古道の由、地震にて崩れしゆえ、不動尊は上へ飛び給えしとなん、下の方は危なき故、今は上の方を通るといえり

と書き記しています。また安永の「小原村風土記」の「四寸道脇 飛不動跡」には

右不動堂享保十六年九月地震以前は、材木岩の大岩下に立っていました。同月七日夜大地震の節、御堂の後の大岩崩落、往還通用も出来なくなり、享保十九年往還道脇に引移り候こと

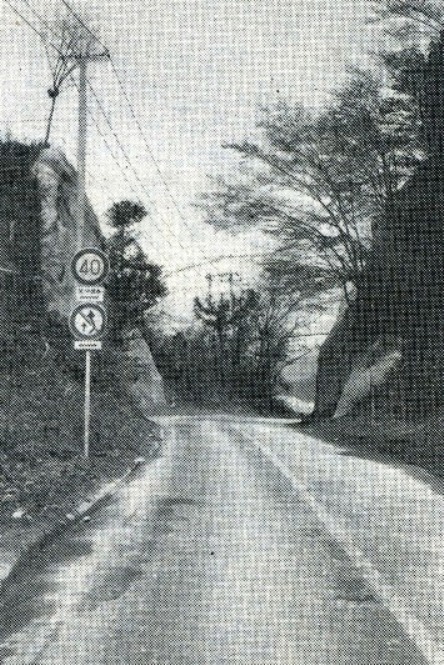

とあります。「往還道脇」というのが現在の飛不動でしょう。地震前の飛不動から材木岩公園への道は、私はまだ歩いていませんが、聞くところによるとあったということですので、地震以前の旅人は飛不動からこの旧道を下り、材木岩の景観をじっくり観賞して白石川の浅瀬を渡り渡瀬宿にはいりました。渡瀬は「わたるせ」と言っていました。

材木岩の崩落によって羽州街道が通行止めとなり、関村の肝入勘兵衛が中心となり、山中通りおよび最上山形松原までの肝入・検断たちは「新道を造ったので、従来通り小坂越えの道を通って欲しい」と幕府に願い出て実現し,この後は、江戸時代を通して参勤交代・三山詣など往還で賑わいました。

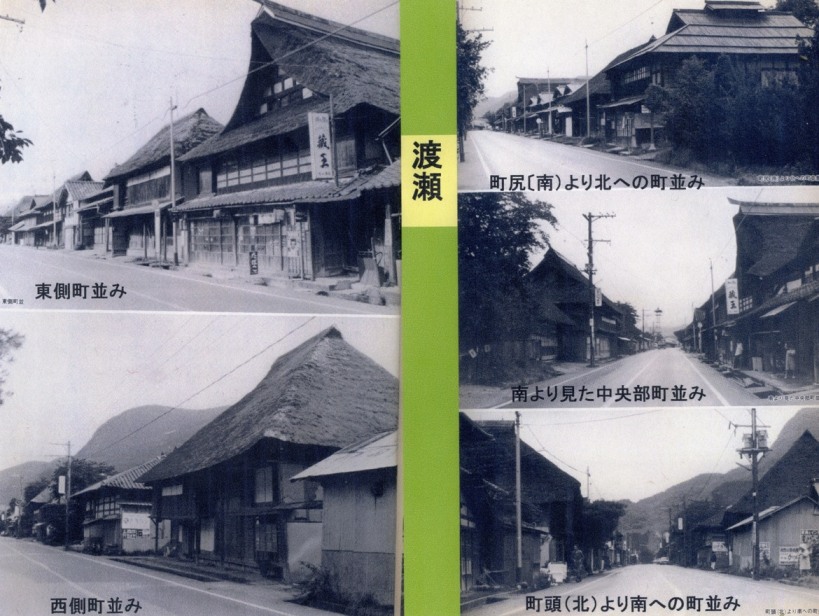

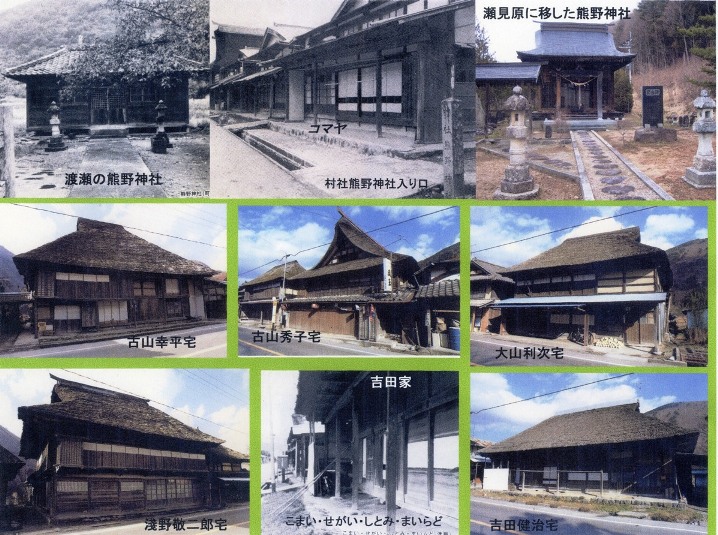

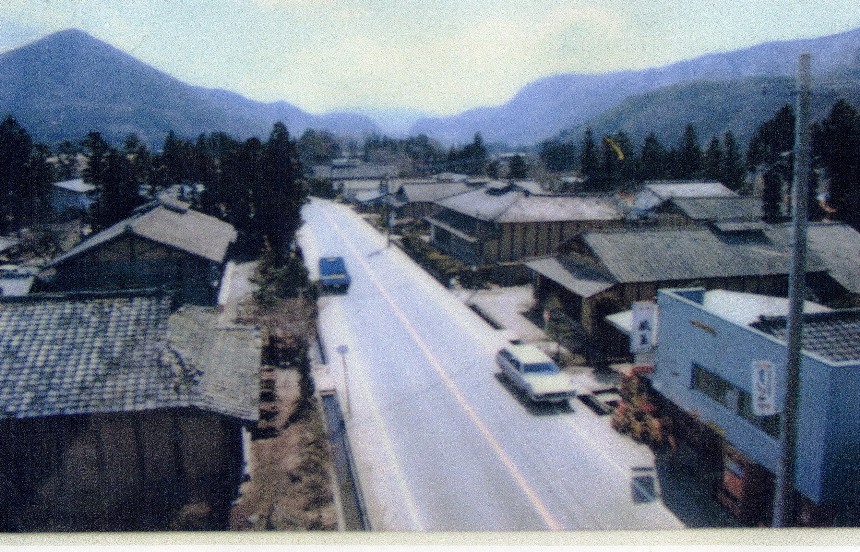

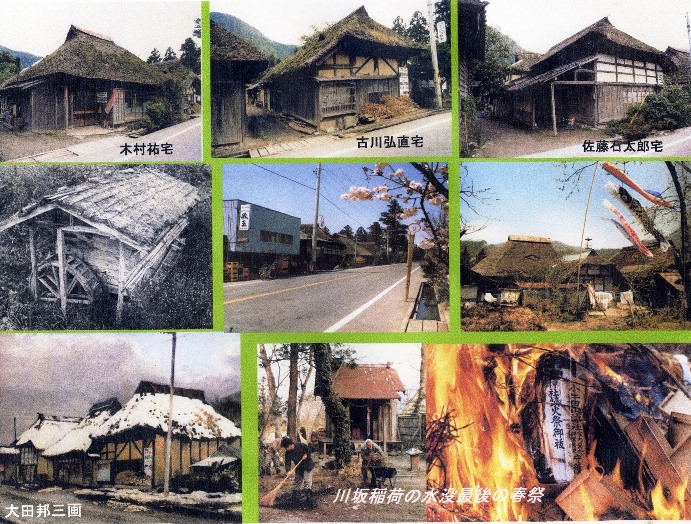

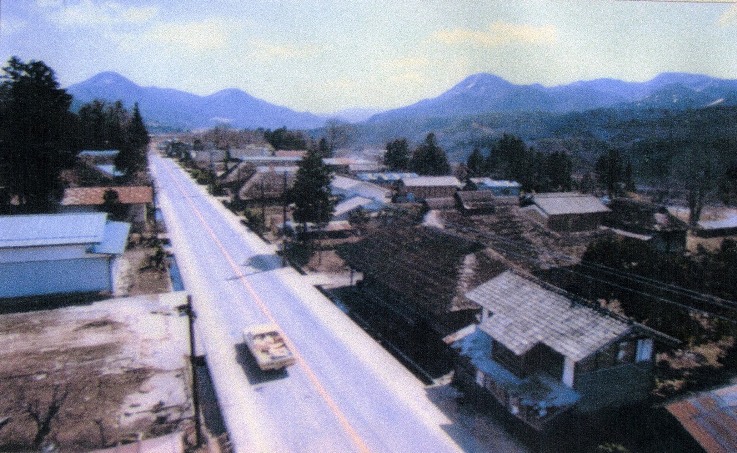

渡瀬宿 《渡瀬町景観》

《熊野神社移転 渡瀬町景観》

岩本橋を渡り「切通し」を過ぎると、間もなくかっての宿場町であった渡瀬です。「安永風土記」に名石として「地蔵岩」が紹介され、もとのお地蔵さん二体並んで立っていたように見えたのが享保の地震で崩落し、今は一体が残っているとあります。また大正14年8月には渡瀬発電所が竣工しています。矢立の取り入れ口から発電所までは白石川の右岸の山の中をトンネルで引水しました。

渡瀬は慶長5年(1600)「もう一つの関ヶ原」(七ヶ宿街道 1)でふれましたが、小原・渡瀬・関・滑津・湯原の5ヶ村の野伏 が仙台藩の重臣茂庭綱元の湯原攻めに加勢しています。その中の渡瀬分に古山与五右衛門・古山藤六・古山与三郎・齋主計助久八の名があります。

その子孫が藩政時代に長く肝入・検断を勤めた古山家です。やがて七ヶ宿ダムの湖底に沈むので古山家を中心とした古山全一・郁夫・幸平著の『わたらせーーふるさと湖底に沈むーー』があります。しみじみ移転される方々の気持ちの溢れた本です。

この本の「渡瀬村」を、集めた写真や私見を交えながらたどってみることにします。

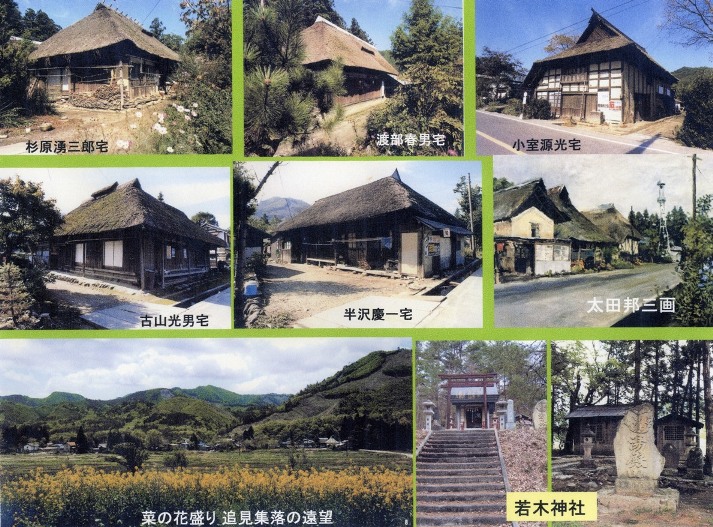

次からの集落景観の住宅は佐藤巧教授の建築学上の見地から選ばれた家屋を、『ふるさと七ヶ宿』のカラー写真と置き換え掲げました。

江戸幕府によって整備された人馬継立機構は、明治5年8月30日に伝馬所、助郷(仙台藩では加人馬)の廃止によって終わりを告げ、明治5年の相対賃銭(アイタイチンセン)を建前とする陸運会社が設立されることになった。

陸運会社は旧肝入・検断がこの仕事にあたったので、名前は変わっても中身は変わらなかった。幸作も明治5年4月、会社請負人となって、この仕事に従事 した。

陸運会社は明治8年に陸運元会社、内国通運を経て現在の日本通運株式会社へと衣替えをしていきます。

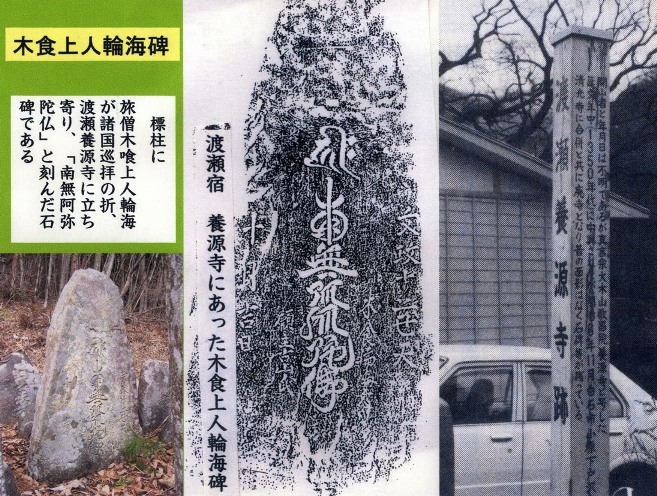

【木食上人】 渡瀬宿の西はずれに火の見櫓が見えますが、この西隣に真言宗養源寺跡があります。延文年中(1356~1360)の中興で伊具郡角田安養寺の末寺です。

この寺跡に文政12年(1829)の「木食上人輪海」碑がありました。木食行とは五穀を断ち、十穀断ちをして、木の実や草の根を食べ(ソバはよかったようです)、千日以上の木食行を続け、体の脂肪分をとり、息つき竹だけを出し土中の石室に入り、鉦(カネ)をたたき読経をしながら命を絶ち、3年3ヶ月後に掘り出されてミイラとなった体に衣を着せ、即身仏として祀られます。白石市上戸沢の万蔵稲荷にも即身仏(ミイラ)があったと伝えていますが今はありません。輪海上人の碑は、道の駅「七ヶ宿(ありや)」出て右の小径を登っていくとあります。

【中堰】 再び中堰・継立に関しての『わたらせ』の記事の要約を続けます。「当時の道幅は約2間、真ん中に一本堀があって角屋の所で曲がっていた」と記されています。このように宿場の入り口や中央で鍵型に曲がっているのを「枡形」といっています。この堀には清水が流れ、防火用水・除雪や米・野菜・器物を洗うのに利用されていました。明治16年に道路の改修が行われ、堀も道の両側にわけて流されるようになり、家々の前には「カワバタ」を設けて利用していました。前の図の麹屋の前に堀がみえます。

【宿村送り】 交通関係が続きましたので、もう一つ渡瀬・関の間で起こった事件を紹介することにしましょう。文化6年(1809)5月29日、栃木県大田原市の深田村から羽州藤塚村(酒田市)に向かう病人伊八が危篤状態で渡瀬宿に運びこまれました。仮検断平八はすぐ次の宿場である関に送り継ぎました。関宿の仮検断冨三郎は「領主の添え状がないので受け継ぐわけにはいかない」と受付なっかったので、伊八を乗せた駕籠は再び渡瀬に送り返され、下戸沢ー上戸沢と同じ理由でとうとう桑折宿で息が絶えてしまいました。

このことを重視した桑折代官所は、このことを幕府に報告しました。その結果、関及び渡瀬の検断・組頭は江戸に呼び出され勘定奉行の吟味を受け「宿村送りの伊八を添え書がないだけで、吟味もせず送り返したのは不届きである」とのことで関町検断には「過料」(罰金)3貫文、渡瀬検断は「急度(きっと)叱り」(厳重注意)、組頭は「御叱り」でした。

旅人が旅先で重い病になったとき、旅籠の亭主は医者に診せ看病しなければならないし、病人が故郷の水を飲みたいと望んだら、宿場の責任で次の宿場に継ぎ送り、死亡すれば宿場の責任で埋葬します。これらの経費はすべて村負担となります。宿場にとって病人の旅人は招かれざる客で、次の宿場に送り出したとき胸をなで下ろしている村役人の様子が目に浮かぶようです。このように送り継ぐことを「宿村送り」といい、江戸時代の社会保障制度と言えるかも知れません。

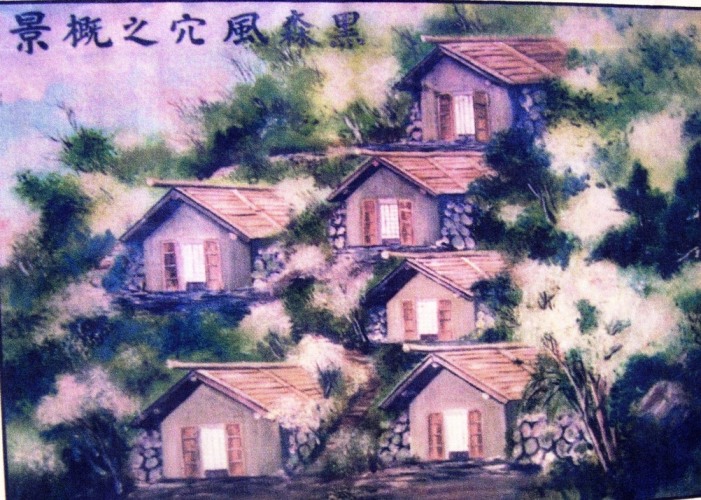

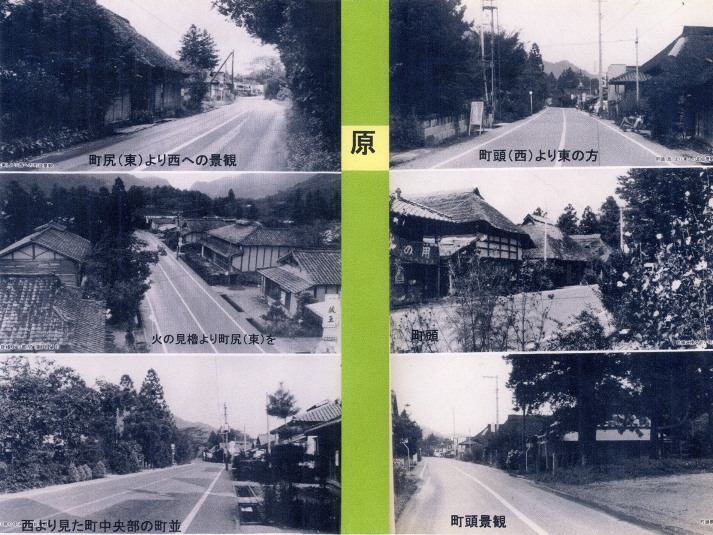

《原集落景観》

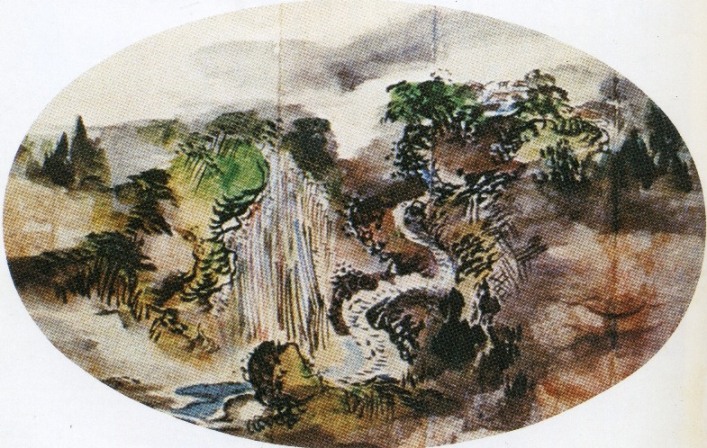

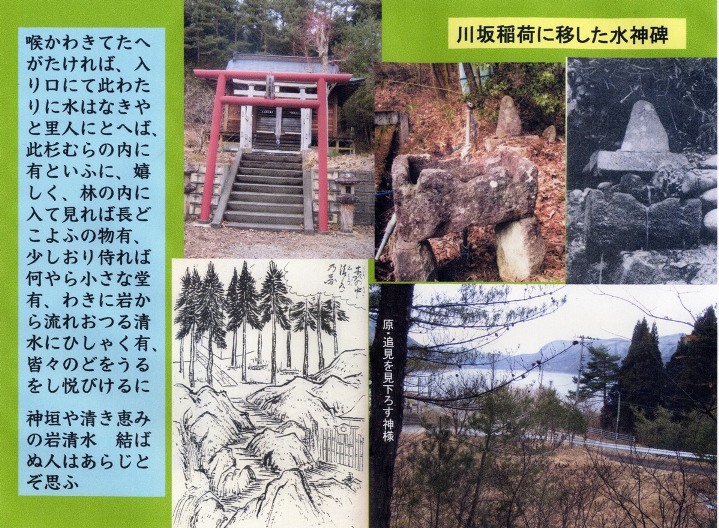

《森の中の清水の図 川坂稲荷神社》

《原集落》

【炭焼】 七ヶ宿の歴史を端的に表現しますと、江戸時代は宿駅制度が整備され往還で賑わいました。明治新政府は交通の近代化を進め、明治20年には東北線、同32年に奥羽線が開通すると七ヶ宿街道の賑わいはなくなりました。村民は生活の糧(カテ)を木炭の生産に求め、木炭王国を築き上げました。しかし昭和30年代の高度成長にともないプロパンガスの普及によって木炭生産は激減して、過疎の町となりました。平成22年の4月の河北新報は人口1744人と報じています。

伊達馬とは、私の小さい頃、福島県伊達郡藤田町、桑折町方面から馬を引いて炭買いに来る人たちのことを言った。数頭から多いときは十頭近くの馬が原に通ってきた。(中略)

とあります。炭の種類に白炭・黒炭・鍛冶炭があり、渡瀬・原は固くて火持ちのよい白炭で、湯原方面は黒炭です。そういえば七ヶ宿街道の文化圏は関を境にして違っています。

『山村の知恵』に「原八軒」というを昔からの言い伝えがありますと記しています。このこといついて私なりに考えてみたいと思います。

渡瀬に九代政宗以来この地域に住み着いていたことについては前にふれました。この人たちは複合大家族で自衛のために武装し野伏と言われていました。

仙台藩の一般的農村の流れとして、寛文期(1661~1672)まで新田開発が盛んとなり、大家族は分裂し単婚家族を核とする農業経営に変わります。いわゆる年貢を負担する本百姓です。「原八軒」はこの流れの中で渡瀬から分家した八軒が原新田の草分け百姓として開発の中心になったと考えられます。

湯原村に間宿(アイノシュク)干蒲があり、この干蒲新田を開発したのが野伏斎藤筑前す。驚いたことに嘉永3年(1850)の人別改帳を見ますと組頭の家の家族数が48人、一戸平均21人です。

正保2年(1645)に仙台藩が幕府に提出した村高を記載した「郷帳」があります。これは仙台藩の行った寛永検地の結果が記載されています。「渡瀬宿 田120石 畑50石 計170 雑木立」とあります。追見のことを「楢木新田」と言いますのは雑木を伐採して新田を造成したのでしょう。

この木炭生産の牽引的役割を果たしたのが、原出身の佐藤石太郎さんです。『山村の知恵』の「炭焼きの周辺」の前口上で「大正10年生まれの私は16才から50才近くまでお30年間、ほとんど専業として炭焼をやってきました」と書き始めています。

100ページを越す「炭焼きあれこれ」の「伊達馬」を紹介しましょう。

昼食後、馬に炭を積んだ。片側に二俵うずつの計四俵で、五十貫近い重さだった。この伊達馬に積みやすくするために、渡瀬と原の炭は横俵で、時代が小俵になってからも大俵(八貫)だった。

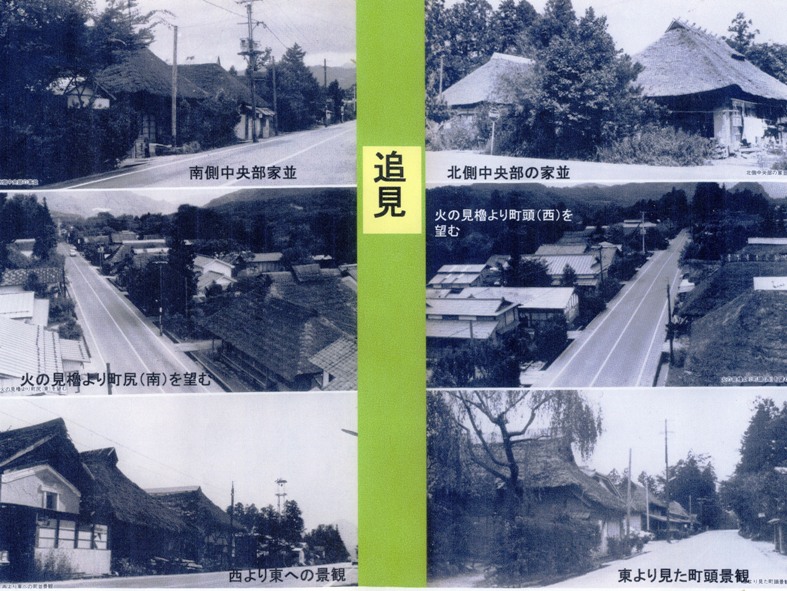

《追見集落景観》

《追見集落景観》

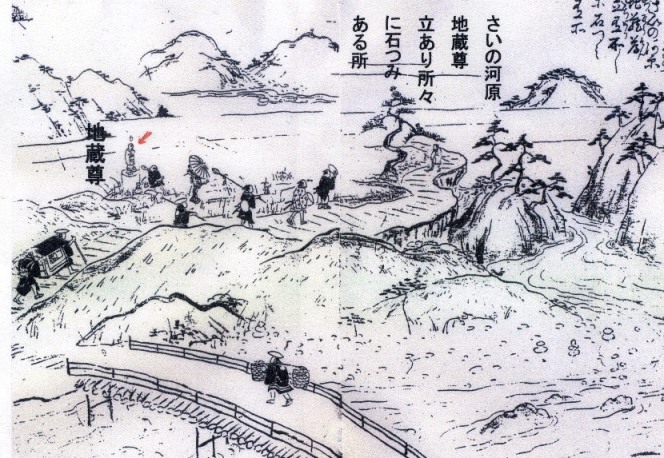

「お国替え絵巻」は立像が描かれていますが、現在あるのは、お地蔵さんに子供がすがっている線刻地蔵尊碑です。

追見集落は、角田の石川公の街道警備の足軽集落です。山田音羽子「お国替え絵巻」には「関やら楢木新田やら、うろんになり侍り」とあり、関や追見は記憶にないとあります。楢木新田は追見新田のことです。楢木を伐採して新田を切り開いたのでしょう。

「石川一千年史」の巻末に「石川家々中知行割」があり、「御足軽 湯原(10人)」「御足軽 追見新田(30人)」「御足軽 横川(25人)」の知行高が記されています。稲子=湯原足軽と横川足軽の知行高はまちまちですが、追見足軽の場合、小頭古山谷治(648文)・渡邊周助(818文)を除いて各戸300文です。

仙台藩の貫文制は1貫文=10石で、米10石生産される土地のことですので、300文は3斗ということになります。勿論、年貢は石川公に納めます。

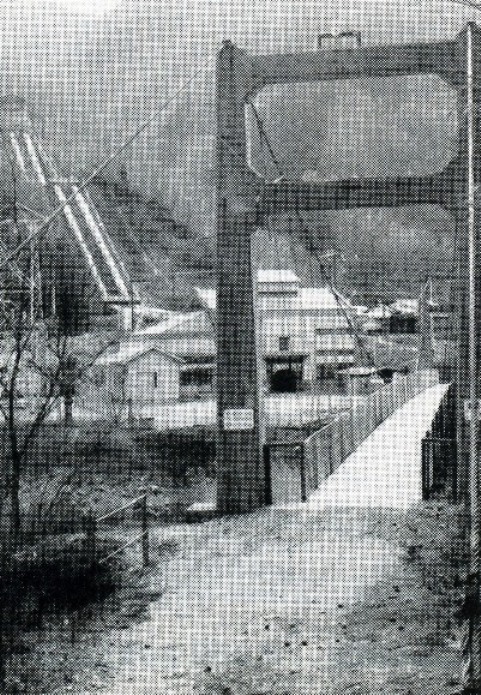

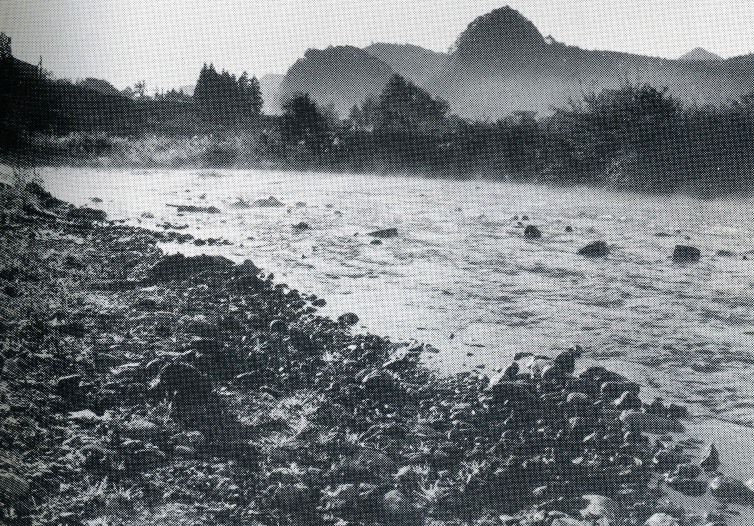

水没地区の入り口を材木岩周辺から始めましたので、終わりは再び陸に上がって横川橋周辺で閉めようと思います。横川橋からの不忘山の美しい景色を眺め、「賽の河原」・「お地蔵さん」や「傾城森」・「下女が森」などの伝説を思い浮かべてみることにしましょう。

目の前の横川は「賽の河原」と言われてきました。「賽の河原」は子供が死んでから苦しみを受ける三途の川のことです。石を拾って父母の供養のために塔を造ろうとすると鬼がきて壊すと地蔵菩薩がきて救うという河原です。

七ヶ宿では、人が死んでその死んだ人が悲しいときには泣き声が聞こえ、嬉しいときには笑い声が聞こえ、足跡が残ると伝えられています。

近くに明和2年(1765)の線刻のお地蔵さんが立っています。昔、秋田の子供を次々に亡くした殿様がいました。殿様の一番の家来が江戸に向かう途中、たまたまこの河原にさしかかると3~4人の子供が河原を走ってきてお侍の袂にすがりついて道中無事であるようにと言いました。そのお侍は後に家来をさし向けて賽の河原にお地蔵様を建ててその子供たちを供養したとのことです。「お国替え絵巻」にはつぎのように書かれています。

これより賽の河原に至る、此所は秋田の御飛脚宿にて女房子をなくしたたのに此河原にて逢いたるよし、それゆへ此所に地蔵尊を建てたる由承けりぬ

小坂峠の間に飛不動、山伏の嶽、姫が嶽、下女が嶽、むかし此所に山伏、姫を連れ下女を供として此山にかくる。大勢の追人の者来たりければ、ぜひなく三人石になりたる也と、馬士の咄し申なり。なりにくき物になられたると笑ふ也。飛不動の前にて、大根の葉にしめじをしたたか入れて吸物一ぜん四文づつ、風味よろし (『日本庶民生活史料集成20』)

馬子が馬上の客人に名所(ナドコロ)を説明している光景は、今の観光バスガイドを思わせるものがあります。

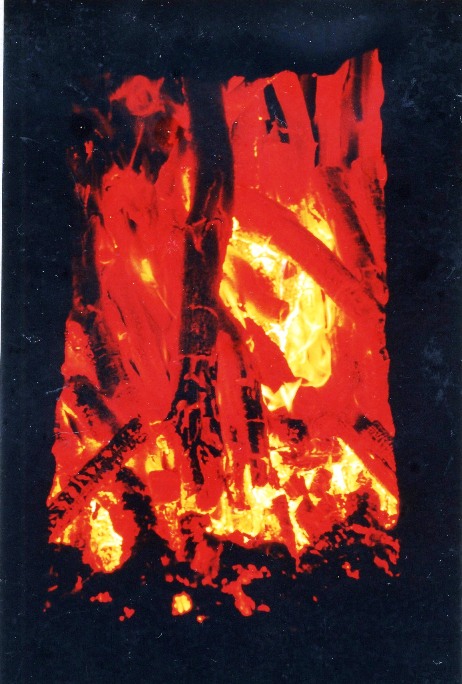

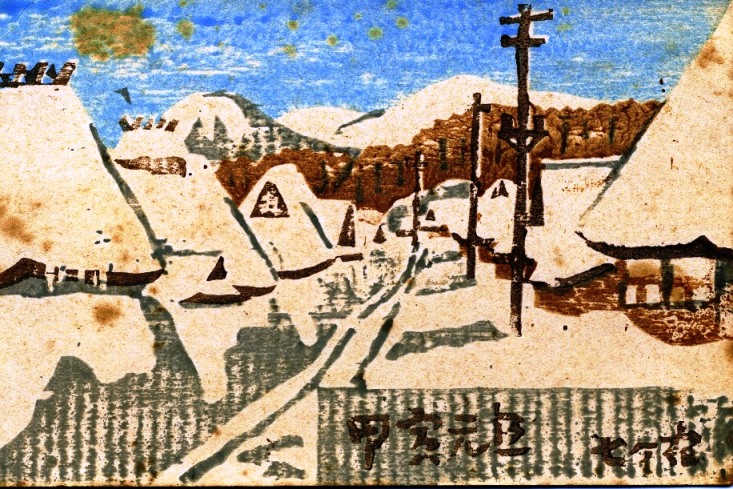

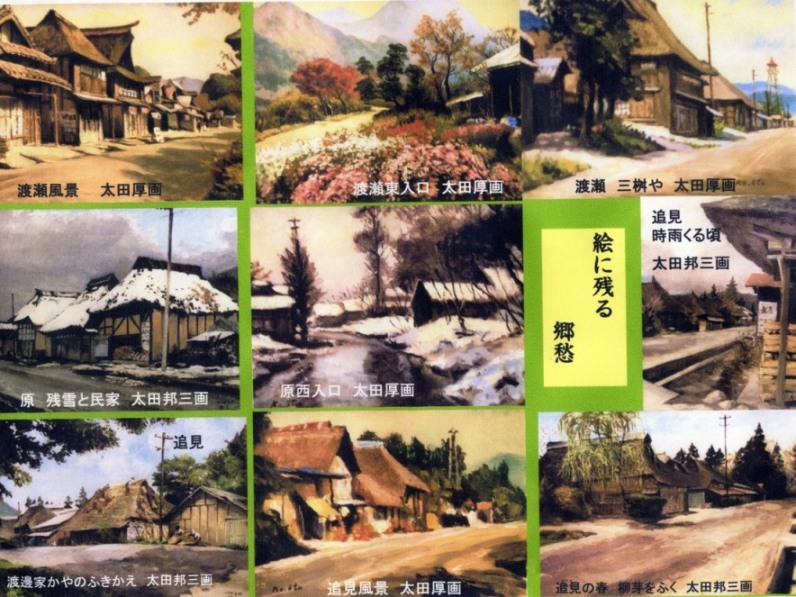

《水没地区の油絵(「水と歴史の館」展示室より)》

高倉淳のホームページ