こうして出合ったのが、小堀恒男先生の昭和52年の「全国自作視聴覚教材コンクール」で文部大臣賞を受賞された「南原穴堰」です。平成12年12月に発刊された南原穴堰水利組合編『南原穴堰』の「穴堰は農業土木の生きた遺産」の冒頭の部分を紹介します。

中山小学校勤務時代の昭和四十九年に穴堰に出会って以来、調べを進めるたびに、先人たちの知恵に脱帽の連続でした。松明を使った勾配の測量、狭間を利用したトンネル掘削、落とし板、土砂吐、余水吐、タテコバ、涌き上がり等々、まことに驚くべき手法です。残念ながら当時の工事記録が残っていないので、他地域の例などから、推測せざるを得なかった部分もかなり多くありましたが、いずれにしても、江戸時代初期の土木技術の見事さに只々感嘆するばかりでした。とあります。この本はカラー写真を要所々々に入れ説明された素晴らしい本です。私は南原水利組合の「春普請」に参加しました。春普請とは他では「江払い」という水路の清掃、整備をすることです。その時の写真も適宜、折り込みまました。

このHPを作成するにあたり、「南原穴堰」コンクール参加の際のスライド、テープやDVD、つい最近発刊された『南原穴堰』をお借りすることができました。心より御礼申しあげます。

高倉淳のホームページ

後に「遊佐大神」と崇められるのは、遊佐家七代の平左衛門宣次です。遊佐家は代々関守を勤め、六代平八郎の代に中山に居住するようになりました。ここは羽州との往還筋で、藩境警備や交通の要衝であり、制札を建て入植者を募集し,応募者6軒が百姓に取り立てられました。このときが中山宿の始まりで、その時期は寛永年間(1624~44)です。

平八郎の子平左衛門宣次は親の跡を相続し、寛永17年(1640)から万治2年(1659)までに、西原、陣ヶ森、星沼などの開発が進められ、その後に、南原の穴堰工事に着手しています。その時期は正保年間を中心にして数年であろうと思われています。この後、百姓が増え駅役(伝馬)を勤めることが出来るようになりました。

「風土記」の「古人書上」は、さらに興味のある内容が続きます。江戸時代初めに河川から水を引くために、川を堰あげて用水を導くトンネルを開削するためには高度の土木技術が必要です。南原穴堰はその技術者は?という疑問があります。

その技術者が宣次ではないかと推察される「書上」を引用してみます。

志田郡松山、加美郡宮崎村、遠田郡之内にも御新田御開発の場所存寄申し上げ候処、いずれも成就つかまつり、度々御褒美頂戴

とあります。「存寄」とは「意見」ということです。志田郡松山は、大衡村王城寺演習場内を流れる荒川(花川)から取水し、志田郡松山町まで40㎞を平堰と穴堰の「荒川堰」という用水路のことです。「加美郡宮崎村」は、鳴瀬川で取水する「蝉堰」、「遠田郡内」は伊達騒動でも登場する後見人伊達安芸・田村右京へ加増する土地を捻出するためにに造成した広淵沼潜穴群のことでしょう。

なお、蝉堰の開削に当たった鎌田善内は昭和初めの干ばつで遊佐大神と同様に鎌田神社に祀られました(HP「加美の穴堰」参照)。「遊佐大神」碑も嘉永6年(1853)の大干ばつの時に建碑されています。

仙台市博物館の常設展には、国分町芭蕉の辻に建っていた高札が復元展示されています。

街道沿いに「上野利兵衛」「遊佐長八」などの名があります。上野・遊佐は苗字ですので、この絵図は明治に入ってから作成された絵図かもしれません。

仙台藩は新田開発を奨励し、藩営プロジェクトによる大規模開発を領内各地で展開しています。大規模開発には岳山(ダケヤマ)から流れる河川からの取水が必要になります。

そのための潅漑用水は、上流で流水を堰き止め、水田適地まで導きます。前に山があればトンネルを掘り、沢があれば、迂回し或いは筧(カケイ)で通水するか、逆サイホンで沢の底を潜らせ対岸に涌き上がらせます。

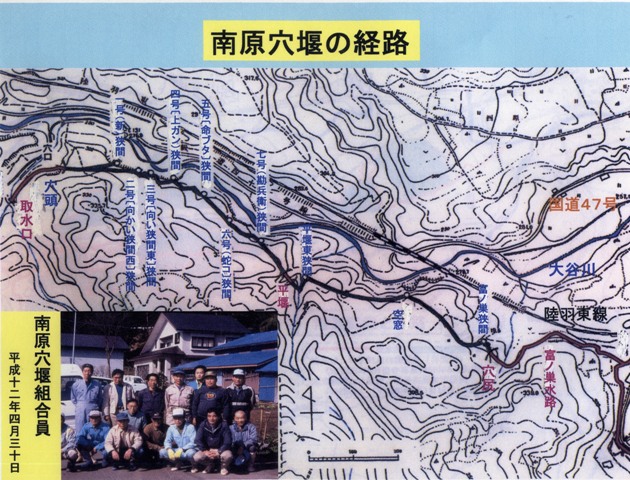

そのためには、極めて高度な測量技術、土木技術が必要です。ほかに莫大な資金、人足が必要です。藩では川村孫兵衛のような技術者を抱え、和算家の協力も得たと思われますが、記録として表に出てくるのはごく一部です。資料で「南部小屋」とか「金掘小屋」を散見します。南部には潜穴専門の技術集団があり、鉱山坑夫たちは穴掘りのベテランでもあります。地方にはこのような経験を身につけた「穴堰巧者」とか「地方(ジカタ)巧者」と言われる人がいました。南原穴堰の場合を推量を交えて、「南原穴堰の経路」を概観してみることにします。

完成したトンネルは穴頭(穴口)から途中平堰120mほどを交えて穴尻まで732間(1320m)です。「南原穴堰の経路」図ではトンネル部分を黒くしています。トンネルは大谷川の河岸段丘の崖に、ほぼ等高線に沿っています。小堀さんは対岸の軽井沢辺から夜間に松明による測量のことを紹介しています。

穴堰の棟梁が対岸から穴堰予定地を眺め、水田適地近くの穴尻に松明を持つ人を立たせ、それよりも高い所(穴頭)の位置を松明で決めます。この間732間です。仙台藩の土木関係の手引き書に「御普請方留」があり、その「潜穴の事」に「狭間穴は五六十間に一つあて」とありますので、60間とすると12ヶ所ということになります。しかし『南原穴堰』には「築造時には4ヶ所と推測される」とあります。

松明を持った人をこの狭間予定地の前に立たせ狭間の位置を決めます。狭間を奥に掘り進めますが、「御普請留」では廊下といっています。廊下から左右に水路を掘り進め、隣の狭間からの水路と連結します。狭間が鉱区を決め、掘った土砂(ズリ)は廊下から外に排除されます。

「御普請方留」には続けて「水盛りの事」があり、その中で「昔より巧者の者も数々し損じあり、金掘ばかりに任せる」のは良くないとあります。これは鉱山関係者が鉱区内で、水盛り(簡単なのは材木に溝を掘り、水を入れれば水平測量ができます)や磁石で方向を決めていたことをうかがわせます。この水盛りに失敗した例として上野喜八郎さん談を紹介します。

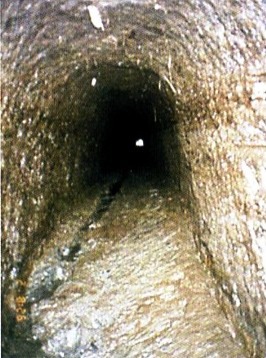

全工程の殆どが水成粘板岩層で、これを「タガネ」掘りしている。したがって内部壁面は削った荒々しい凹凸面で仕上がっている。内部の最も広い部分で高さ約2m幅2mほどで、最も狭い部分で約1,5mである。穴堰の底に当たる床面も凹凸の連続でゆるやかな波状つづきになっている

とあります。この広い空間は、両側から掘り進めたときの水平の誤差が高さとなり、磁石での方向の誤りが幅の広さとなります。戊辰戦争で白虎隊が猪苗代湖畔の戸ノ口原で敗退、地理に明るい隊員は弁天洞(穴堰)を潜りますが、中ほどに広い空間があり、ここを通り過ぎ、出たところが飯盛山でした。

このほか広い空間とまでいかなくても、曲がっていたり、段差があったりするのも同じです。ただ段差の場合は水勢を早めるために意識的に造ることがあります。

仙台領の潜穴は、北上川の西に分布しています。北上山地の地質年代は、古世層で岩盤が堅くて「タガネ」も歯がたちません。北上・阿武隈山地と奥羽山脈にはさまれた平地は、北上川・阿武隈川および支流によって形成された河岸段丘洪積層・沖積層の平野で、南原の場合は地元で「あま岩」とよんでいる水成粘板岩で柔らかく、掘りやすかったようです。凝灰岩など乾燥すると落雁のようにボロボロになりますが、水を含んでいると堅く、タガネの音は100m先まで聞こえるとのことです。

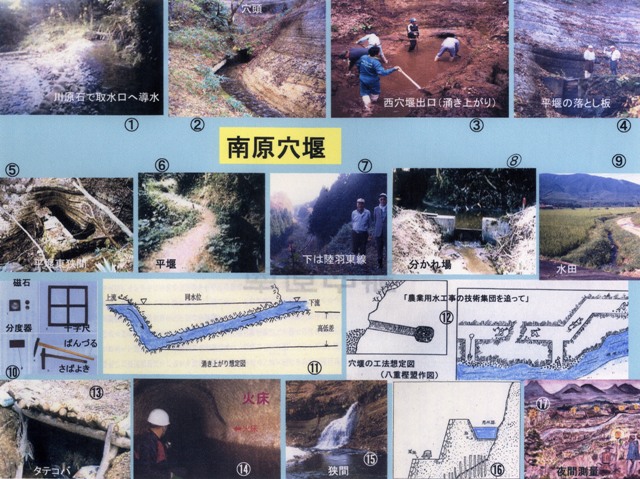

①は「揚げ場」で堰き上げた流水を川原の石を積み上げて取水口に導いています。今はコンクリートの堤防ですが、以前は⑬の「タテコバ」だったとのことです。この手法は平堰の補修などにも使われています。

取水口には丸太数本を並べてゴミよけにしていました。ここから穴堰に向かって174mの平堰がつづきます。②の穴口を近くで写しています。シミくずれの土砂の中に、昭和42年に工事をしたときのヒユーム管がみえます。昭和58年にはヒューム管を除去してコンクリート壁にし、コルg-ト管を設置しました。

②は穴口(穴頭)です。穴口は高さ・幅ともに1,5mです。凍み崩れのため、築造時は今より西10mの所にあったと推定されています。「御普請方留」には「大小ありといえども高さ一間、幅五尺を大とし、高さ五尺五寸幅四尺を小とす」あります。水成粘板岩の崖面を削ってみますと、柔らかく水分をたっぷり含んでおり、掘りやすかったでしょう。地元の人は「あま岩」といっています。反面凍み崩れやすいという難点があります。

次の③は西穴堰出口で「涌き上がり」になっています。その概念図が⑪です。平堰は平堀ともいい、ここの平堰は12,7mあります。堤防の東寄りに余水吐けの落とし板がみえます。堤防の上に立っているのは、案内をしていただいた上野喜八郎さんと私です④。

⑤は平堰東狭間で「経路図」を見ますと、平堰が沢の上流部を迂回しています。平堰東狭間は、もとは穴で入っていましたが、崩落したためか堰が露出しています。

ここからは、途中に空気抜きの「空窓」があるだけで富ノ巣狭間に到着します。空窓の名称は他の穴堰で斜坑のことを空窓と言っており、ここからのヒントと思われます。

富ノ巣狭間から殆ど直角に方向を変えて穴尻に向かいます。それも床面は上りになっています。水門を全開すれば、勢いよく土砂と共に流れ出る余水吐けとなります。水門はもと落とし板でした。昔の人は頭がよかったですね。

穴尻を出た水は平堰⑥によって南原に向かいますが、陸羽東線に接した平堰での写真が⑦で、左が上野喜八郎さん、右が私の強力な協力者の加藤医師です。目の下に陸羽東線が見え、この高さが穴堰の高低差になります。⑧の分水口で上と下に分けられ南原の水田⑨を潤しています。

⑩は坑内で使用する道具で、「タガネ」が欠けているようです。掘る道具としてはタガネ、バンヅル、サバヨキ、天井をかきおとすテンバヅルです。バンヅルとはツルハシの半分の道具、サバヨキとは上から見ると鯖のようにみえるのでこの名があります。鉱区の班長は方向を決める磁石、高低・水平を計る水定規は必需品です。木に溝を掘り水を入れれば水準器となります。この外に記録するための用紙と筆記具は常に身いつけていたでしょう。図にある十字尺は糸が巻いてあり、立てて転がすと距離が分かります。

⑫⑯は「農業用水工事の技術者集団を追って」の主題で昭和64年「歴教協第38回岩手大会提出レポート」で著者は八重樫盟氏で、ガリ版刷り86ページにおよぶ報告書です。回し読みでなく、回しコピーをしたことが思い起こされます。

⑭は仙台市泉区の「福岡大堰」に潜ったときの写真で「火床」です。『南原穴堰』にある「穴堰破損調査聞き書き」の引用を再引用します。

壁面の所々に、当時、工事照明用として使われた、ネマガリ竹を燃やしたとみられる、15㎝ほどの凹みがある。ネマガリ竹は中山によく自生していて、これを乾燥させて、それを12・3本束にして松脂をよく溶かしたものに浸し、さらに乾燥させたものを用いたようである

とあります。さらに「箱根用水史」を引用して「作業に使われた松明は岩盤に粘土でくっつけることができるので便利であった」と説明しています。

⑮は同じ福岡大堰の余水が流れ出ている狭間です。

最後の⑰は、全国自作視聴覚教材コンクールに使用したスライドの一こまです。立って指揮しているのは、この集団の棟梁で、あるいは遊佐宣次かもしれません。

たまたま昭和49年、中山小学校赴任した教師が、教材研究として子供たちに、確かなものを教えようと、そして中山地区の人たちが開堰以来守り続けてきた穴堰に光りをあてた作品です。

私が穴堰に取り組みはじめて出会った本に、社会運動家タカクラ・テル著の『ハコネ用水の話』と、それを基にした小説『箱根用水』があります。発行年は昭和24年です。調査研究は戦争中で獄中から抜け出して資料を集めたと聞いています。苗字は私と同姓ですが、カタカナの表現の背景に戦争中の苦闘がよみとれます。轟由起子・山田五十鈴主演の映画「箱根風雲録」は戦後の民主化の高まるなかで、史実を求める民衆に浸透したとのことです。

昭和54年には、箱根用水について科学的に集大成して発刊された小学校教師佐藤隆氏の269ページの大著『新版 箱根用水』があります。内容は割愛します。HP本文中の図「南原穴堰」で引用しました「穴堰の工法想定図」も十和田市切田中学校の歴協岩手大会の報告です。その左の⑪「涌きあがり想定図」は土木技術者阿部直氏のご教示によるものです。同氏によれば、仙台市近郊の熊ヶ根橋の下50mの川底の下を伏越(逆サイホン)で通水する試みが幻に終わったことを「仙台郷土研究」に報告しています。学際的な協力関係のもとに取り組む必要を痛感します。