小国街道は、奥州街道を吉岡宿で分かれ、中新田、岩出山を経て尿前の関を通り、出羽堺田(山形県最上町)から羽州街道舟形に至る道です。

「御勝手帳」(内閣文庫藏)には、伊達氏の「私領分出羽海道奥州玉造郡中山町より加美郡中新田町迄六ヶ宿」とあり、六ヶ宿とは中山・尿前・鍛冶谷沢・下宮・岩出山・中新田の各宿です。「四冊留」(宮城県史)では「吉岡より出羽領小国通」としています。

山形県側は羽州街道を舟形で分かれ、小国川に沿って東に進み、野・鴉杉・向町の3駅を通って笹森番屋を抜け、堺田・尿前が経路です。ほぼ国道47号、岩出山からは国道457号に沿う街道です。

中新田の前身と考えられる四日市場の「風土記」には「元宿 往古二百年以前の由」とありますので天正の初めには四のつく日に三歳市が開かれていたのでしょう。また伊達政宗が岩出山に居城を移すのが天正19年(1591)ですから、この時代から政治・経済・交通の要衝でした。仙台築城・城下町建設をはじめたのが慶長6年(1601)正月11日ですが、その前日に出した伝馬黒印状には「登米・佐沼・高清水・宮沢・岩出山・中新田・黒川・松森・国分」があり、すでに佐沼・登米をふくめた岩出山ー中新田ー仙台の交通網は成立していたことが知られます。

酒田から最上川の舟運を利用して清水河岸で陸揚げされた荷物は、舟形から小国街道を通って仙台方面に運ばれました。仙台領に入った物では、身欠鰊が多く、このほか塩鱈や古着・綿などで、仙台からは鮪・明礬などが運ばれています。

松尾芭蕉が尿前の関を通ったのは元禄2年(1689)5月15日で、「関守にあやしまれて漸(ヤウヤウ)として関を越す」と記しています。このほか秋田藩の家中や三山詣の行者・参詣者の往来で賑わいました。

小国街道は、奥州街道を吉岡で分かれ、さらに銀山街道と大沓掛(オオクズカケ)で分かれて国道457号と重なりながら北に進みます。街道筋には松原という地名が残り、大衡村の農協倉庫向かいには一里塚が残っています。

一ノ関村を通って花川を渡ると、間宿(アイノシュク)である四竃です。「四竃村安永風土記」には「先年駅馬の由申し伝え、今以て御札所ござ候」とあり、かっての札場跡の位置も確認されています。鳴瀬川を渡ると中新田宿で、宿は南町・西町・岡町の三町からなり、寛永17年(1640)の町立です。西町の中ほどから左に入ると新丁で、「田代街道」および「銀山街道」が分岐し、東は古川で奥州街道に結びつく「古川中新田道」です。

中新田から岩出山までの旧道は、ほぼ国道457号と重なっています。岩出山は伊達政宗が、天正19年(1591)に米沢から移府し、10年余居城しましたが、その殆どを京都・大坂で過ごしています。政宗が仙台に治府を移した後は、政宗の四男宗康に与えられ、以後一門1万4千石岩出山伊達氏として明治維新を迎えます。城跡にはかって仙台城にあった平服姿の政宗像が大崎平野を見下ろしています。

学問所「有備館」は、現存する日本の郷学建築としては最古で、回遊式池泉庭園は美しく観光客で賑わっています。当時の教育施設は藩佼養賢堂ですが、地方の学問所を郷学といっています。

芭蕉は一関から上街道を通って、岩出山を目の前にしながら江合川をさかのぼり歌枕の名所「みずの小島」「小黒崎」をみて岩出山に引き返し岩出山に泊まります。歌枕への執念、健脚には驚くほかありません。ここで当初は「銀山街道」の軽井沢越えを予定していましたが、「難所これあるよし」と小国街道に変更しました。

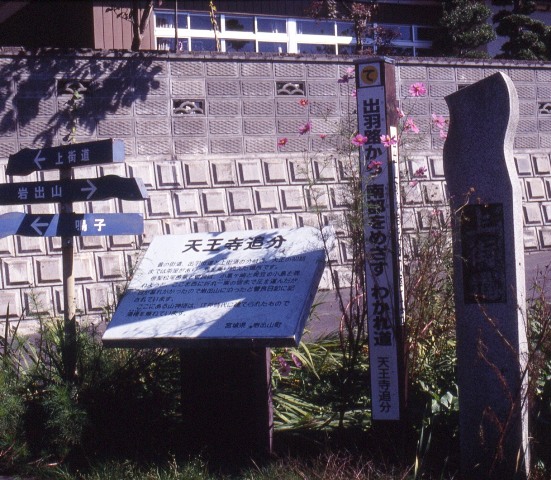

翌日は上街道追分けの天王寺を過ぎ、山根沿いに西に進みます。池月村下宮宿ー鍛冶谷沢宿を通り鳴子の湯煙を左に見ながら江合川を渡たり「尿前の関」に出ています。元禄9年に俳人天野桃隣は「陸奥鵆」に「綱渡し」と記しています。綱渡しとは両岸に太い綱を渡してたぐって舟で渡河することです。

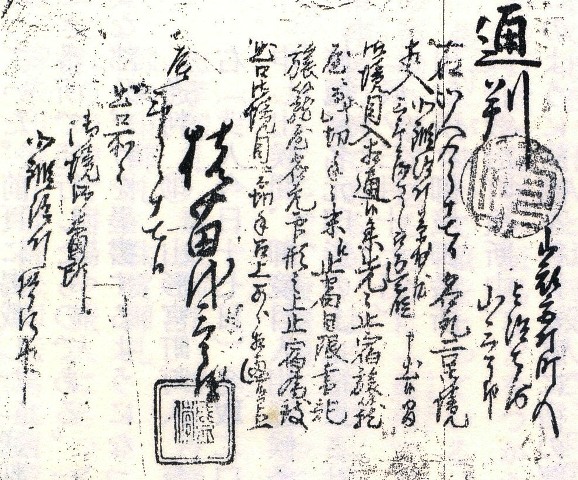

川を渡る前に、仙台藩の境を出入りをする取り決めについて触れておきましょう。 他領の人が仙台領に入るときには、番所で領内を通行してもよいという許可証である「通判」ををもらうことが必要です。芭蕉が仙台領に入るとき越河の番所で通判に必要事項を書き入れて番所役人から渡されたはずです。

この通判の内容は、山形の町人二人が仙台の北鍛冶町に商用で通るとき番所で発行したものです。一般的部分は、あらかじめ木版で印刷されており、必要な部分だけを墨書するようになっています。[ ]内が墨書部分です。

通判 印 [山形宮町町人 与治右衛門 山三郎]このように旅籠を替える度に宿の署名捺印を必要としました。

右[弐人今日十七日]名取二口御境相入[北鍛治町菊池屋三郎兵衛御方へ通られ候段]申し出候間、御境目入相通候条、先々止宿旅籠屋にて此切手の末え止宿日限書記し、旅籠屋名元印形の上止宿致させ、出口御境目にて切手召し上げ相通らるべく候、以上

[辰ノ三月十七日] [猪苗代三郎 印]

出口所々御境御番所

[北鍛治町検断中]

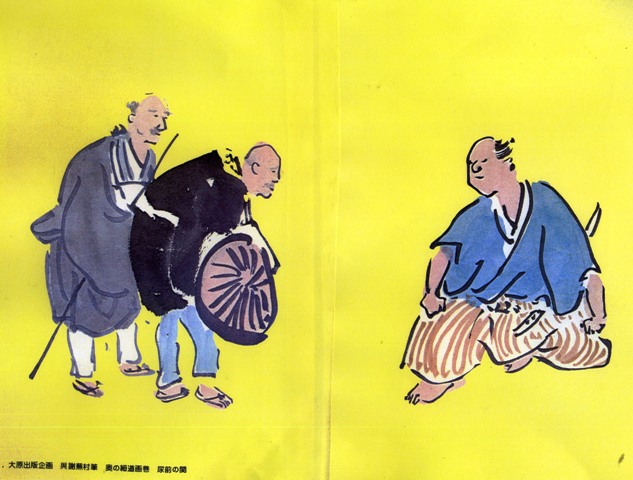

左の図は与謝野蕪村の「おくのほそ道図」に描かれている画で、芭蕉・曾良がが番所役人から詰問されている所でしょう。芭蕉は「おくのほそ道」に「関守にあやしめられて、漸として関をこす」、曽良の「旅日記」には「関所有、ことわりむつかしき也、出手形用意これあるべきなり」と書きとめています。

同じ尿前の関所で、通判なしにいとも簡単に通っている例を紹介しましょう。安永6年(1777)、グルメ旅行家富田伊之(コレユキ)が奥州を行脚し、尿前番所を通るときの模様が「奥州紀行」(南部叢書6)に記されています。番所を通るためには手形が必要です。彼は百姓家に頼んで手形を番所に届けてもらい、その礼金として12文を払ったとあります。このような裏道を知らなかった芭蕉・曽良は、とんだだ災難だったといえます。また箱根の関所の場合ですが、手形を持たない商人が、関所の入口で駕篭かきと申し合わせ棒鼻を逆にします。役人が改めにくると、「手形は持っていません」と答えると、「通ることまかりならぬ、もとへ戻れ」と言われ、なんなく通っています。

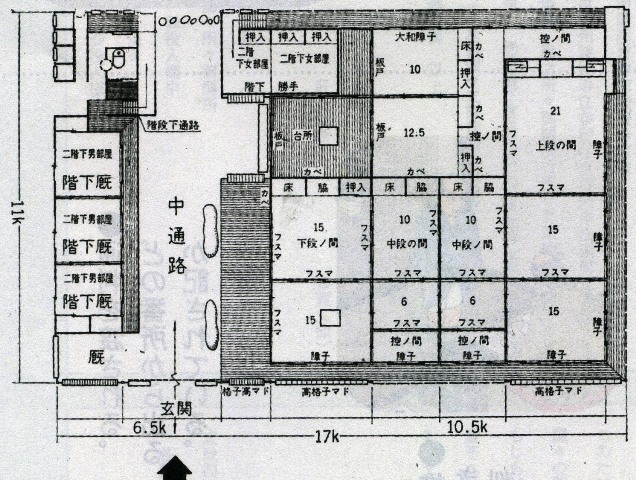

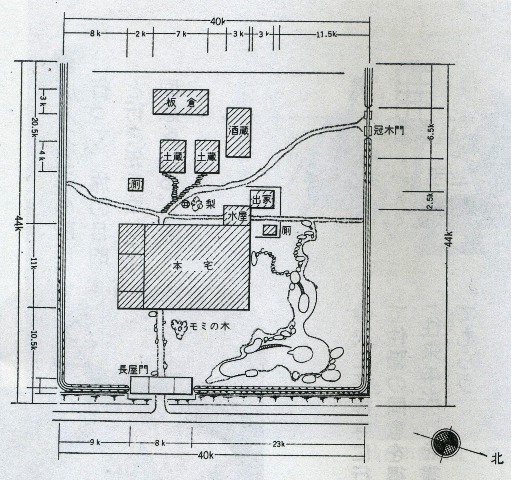

中央は番所役宅の平面図です。「奥州俚諺集」という史料に「このところ、海道へ茅葺きの門あり、扉貫抜(閂)ありて夜中は閉ざして、往還あれば抜きて通し昼はあけ置くなり」とあります。これは屋敷内の本宅の中を街道が通っているということです。

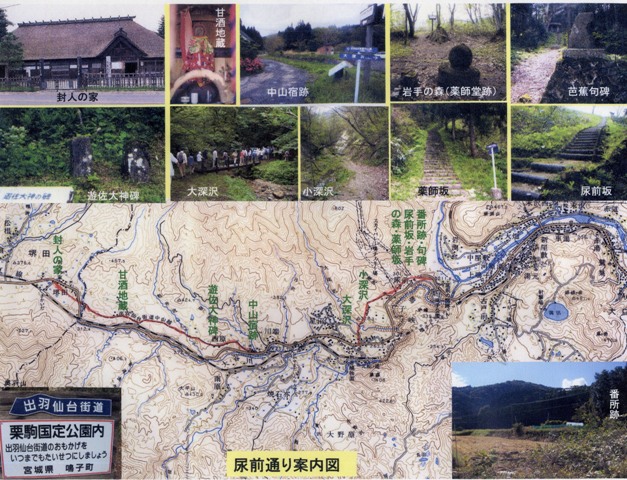

尿前通りの絵図・地図をご覧いただき、「尿前の関」から案内図をみながら歩き始めることにします。

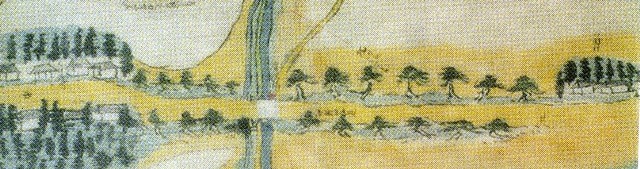

この絵図は昭和50年に焼石亦(ヤケイシマタ)の遊佐清敏さんの板倉から発見されました。私はまだ拝見していませんが、当時の河北新報に「羽前街道や集落ーー中山宿周辺を詳細にーー」という見出しで報じられています。

記事によれば「同じもの3枚で2,56×3,4mの大きな絵図で、山林、原野、道路、田畑、集落などを描き、田畑と民家には所有者名・戸主名が記入されてある」とあり、絵図作成年代については、戸主名が五代前の治右衛門となっているので、文化・文政(1804〜1830)としてあります。

右端の尿前坂と薬師坂が七曲がりになっており、認識を新たにしました。疑問点として、HP「南原穴堰」の「中山宿」の「山神社」の部分図を見ますと、戸主名が苗字名前が書き込まれています。絵図の製作年代を五代前遊佐治右衛門以外の人に広げてみると疑問が解けるかも知れません。なお、ここに掲載の絵図は『南原穴堰』から引用させていただきました。

図の左下の「出羽仙台街道」はコースのあちこちにみかけます。また廃道を甦らせた「復元整備事業報告書」の表紙には「出羽街道 中山越」、『岩出山町史』も同じです。昭和52年刊の『歴史の道調査結果略報』には「水戸街道 尿前越」とあります。実はこの初歩的ミスの元凶は私ですので反省しています。当時私は宮城県図書館資料課勤務でした。

高倉淳のホームページ

これから上の案内図を指標にしながら、尿前関から封人の家までガイド役をつとめさせていただきます。そのため平成19年に道路資料館、愛称「みちあむ」が企画した「おくのほそ道』展の図録を読み直してみました。学芸員でもない目時勉君の作品ですがよく出来ているのに今さらながら驚きの目を見はりまし。このガイドブックは、この図録により、補足しながら書き進めます。

この混乱の元は、江戸時代に全国に通用する街道名は幕府の五街道だけです。奥州街道も正式には奥州道中で、範囲は江戸から白河まで、その先三厩までを「奥州街道」と言っているのは通称ということになります。

一例のみを申し上げますので、耳をかして下さい。仙台領の北端に、秋田県増田宿(現横手市)から岩手県水沢に通ずる道を「仙北街道」と言います。秋田県側に「せんだい道」と刻まれた道標があるということは、目的地をもって街道名にしているのが江戸時代の通例です。

明治になると、政府が街道名を決めています。この街道は「中羽前街道」です。

だいぶ、回り道をしましたので、案内図にもどります。ただスペースの関係で尿前関への行き方が欠けていますので補足します。

この入口から少し先に駐車場があり、ここに通ずる「尿前坂」の階段を下りても行けます。

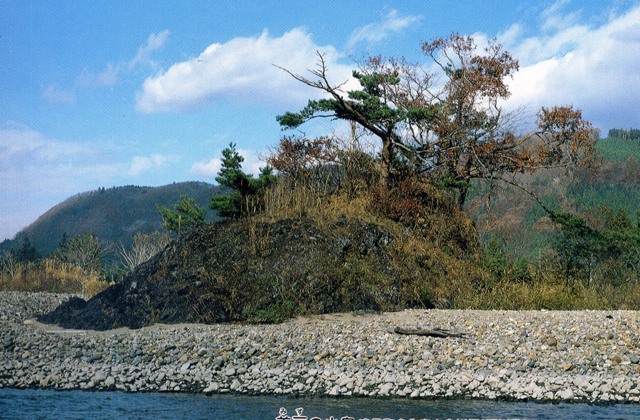

案内図の右下の石垣のある遺構は「尿前番所跡」と思うのですが、まだ市民権を得ていません。最近古代東山道の道幅が10m内外であることが、発掘によって認められるようになりました。この遺構を番所跡とするには発掘調査が必要でしょう。目下、岩出山町史が続々刊行されていますが「通史編」にはふれていませんので今後の発掘調査を待つことにします。図録の説明を聞いてみましょう。

戦国時代から出羽と陸奥との国境として交通・軍事の要衝でした。寛文10年(1670)に尿前番所が設置され、岩出山伊達家から横目役人が派遣されて厳重な取り締まりが行われるようになりました。近年の研究で、再現されている関の東側に残る石垣の上に本来の番所があったといわれています。

尿前の関を訪れる人がまず出合うのが、明和5年(1768)の「芭蕉句碑」 です。碑に「封人の家」で詠んだ芭蕉の「蚤虱馬の尿(バリ)する枕元」の句が刻まれています。

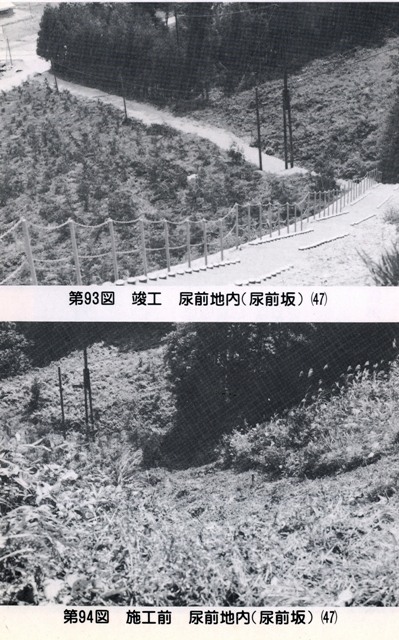

碑の傍から国道に抜ける「尿前坂」があります。ここから中山宿までは多くの山坂、渓谷の難所があり、「安永風土記」の「坂十」の最初の坂です。尿前通りはアップダウンの坂も多いのですが、義経伝説も豊富です。

「安永風土記」の「名木」の項に「尿前坂 松」があり、「昔義経公東落ちの砌、御誕生亀若君奥州入にて初めて尿をなし給ふにより尿前と名付け、義経公腰かけの松という、この松は枯れて代木」とあります。

国道に出ると目の前に「薬師坂」が見えます。約30m登った場所が「岩手の関跡」といわれ、薬師堂跡や斎藤茂吉の歌碑があります。

「岩手の森」は、尿前の関より前に関所があった場所とされています。義経とともに平泉に向かった北の方(妻)が山鳩に救われた伝説の地で、そのお礼として義経が弁慶に建てさせた薬師堂があったと言われています。写真にある擬宝珠からかなり大きなお堂でしょう。

これから小深沢・大深沢を越しますが、大深沢いついては「海道第一の難所、坂沢にて登り下り十丁(1丁=109m)御軍用の所」とあります。芭蕉没後4年目の元禄10年に「おくのほそ道」追慕の旅をした天野桃隣は「尿前より関屋まで十二里、山谷険難の道にて馬足たたず、別して飢渇の折柄、宿かさず、食べるものなし、二度と通るべき所にあらず」と「陸奥鵆」に書いています。

大深沢から国道に出る手前に「青面金剛童子碑」があります。青面金剛は庚申講の本尊です。庚申碑は日月や「見ざる、聞かざる、言わざる」の三猿が刻まれていますのでご存じと思います。庚申の日には体の中にいる三尸(サンシ)の虫が、寝てる間に体から抜け出てその人の罪を天の神に告げると言われています。これを防ぐために寝ないで夜を過ごします。

国道を出ると中山平温泉です。中山平温泉駅から左にそれた所に南原があり、この集落は中山宿の駅役を務めるために開発された所です。この「小国街道」のHP原稿が終わったら「南原穴堰」にかかる予定です。

中山平温泉を後にして、国土地理院の地図、マップル道路地図に「出羽仙台街道中山越」と記されている脇道に入ります。入口が中山宿跡で、寛永年間、人家もまばらな中山平に仙台藩は、藩境警備・交通運輸の目的で宿駅を設け、6軒の百姓を取立て成立しています。

中山集落の入口に、嘉永6年(1853)に建てられた「遊佐大神碑」があります。嘉永6年は大干ばつで領内の稲の苗が枯死しましたが、大谷川から取水し732間の穴堰で導かれた水によって大豊作でした。

この尿前通りには、点々と義経伝説のある史跡が続いてきましたが、最後が「甘酒地蔵」です。義経一行が平泉に向かうとき、山猿たちがお堂を建て甘酒を振る舞ったと伝えられています。

こうして藩境を越え、国道を横切り林の中を歩くと間もなく萱葺きの「封人の家」にたどり着きます。「奥の細道」には「大山をのぼりて日すでに暮れければ封人の家を見かけて舎を求む、三日風雨あれてよしなき山中に逗留す 蚤虱馬お尿(バリ)する枕元」、これで尿前通りのご案内を終わることにします。私の撮ったスライドがどこかに紛れ込み、大半の映像は図録から使わせていただきました。

芭蕉が尿前通りの最後に封人の家に泊まるときに「大山にのぼって」とありますが、山に登るという語感は最初の尿前坂と薬師坂です。尿前坂には義経伝説のある松の巨木があり、薬師坂の急坂を登りきった平場が「岩手の森」「岩手の関跡」でこれも芭蕉がこだわっている歌枕・義経伝説のある峯です。

一関から岩出山までの長旅を「南部道遙かに見やりて岩手の里に泊まる」と一行ですませています。奥羽山脈を越すという昂揚の場を山刀伐峠におくとすれば、尿前通の尿前坂・薬師坂はは、その序盤と言えます。長旅を「遙かに」と表現し、奥羽山脈(岳山)横断する峠の里山近くの里である岩出山に泊まっています。平泉と出羽三山の結節点としたのではというのが私の夢物語です。

最近、「松島海道研究会」の会長京野さんからいただいた「“南部道遙かに見やりて岩手の里に泊まる”の小考」に結節点論はありませんでした。