左の書は羽州山形城主秋元志朝(ユキトモ)が上州館林へ国替えになったとき、藩士山田喜大夫秀信の夫人「とわ女」(以後音羽子とする)が貴重な「道中記」を書き残した冒頭の部分です。国替えの原因は主として賞罰で、褒賞の場合は封土を増し、政策的に重要な地に移し、懲罰はこの逆です。

明和4年(1767)に埼玉県川越から山形城主に転封になった秋本藩は80年後の弘化2年(1845)に群馬県館林に国替えを命ぜられ、翌年に「大名の引っ越し」が行われました。

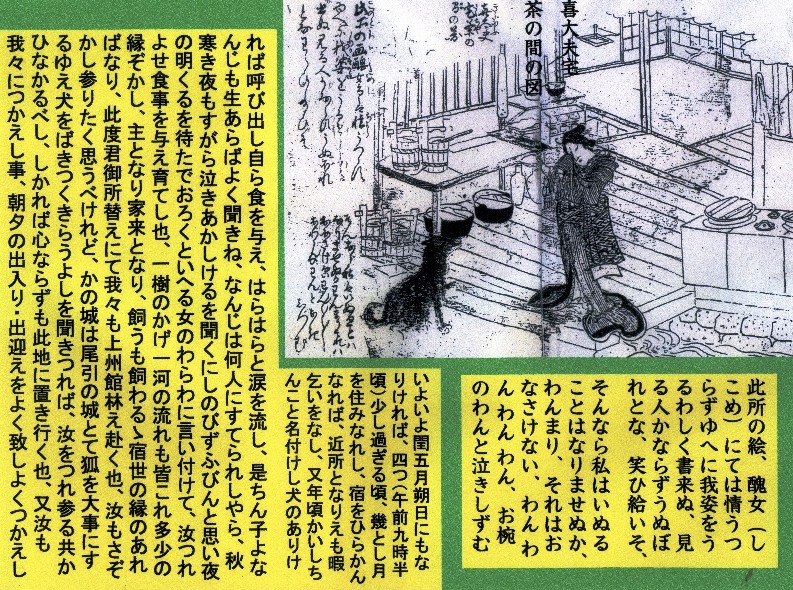

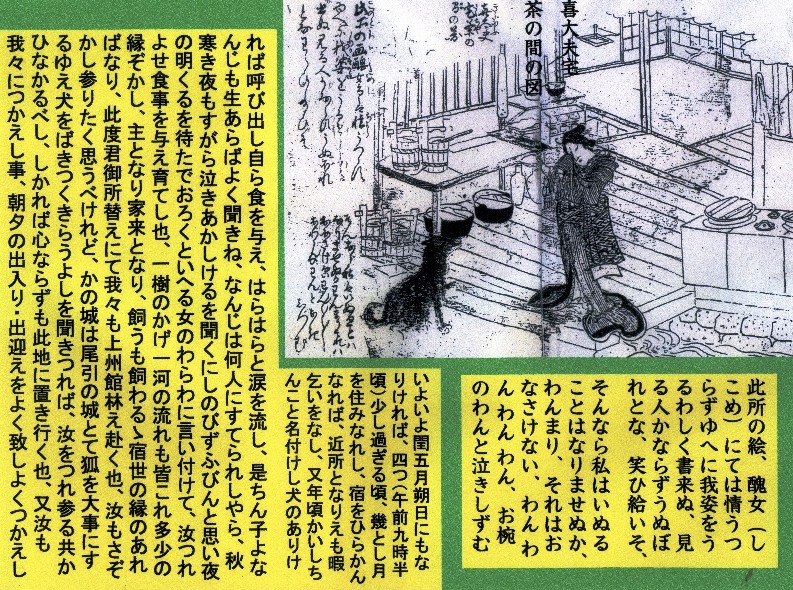

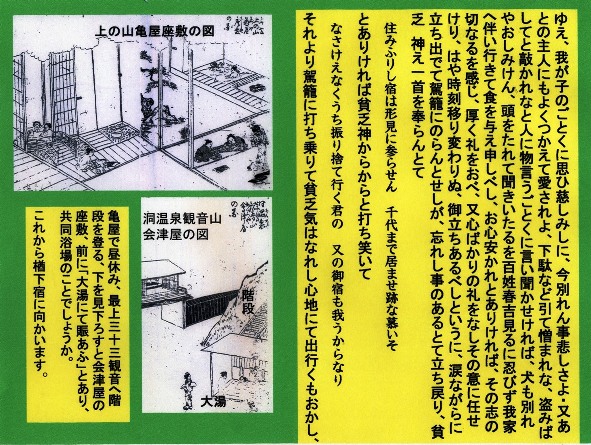

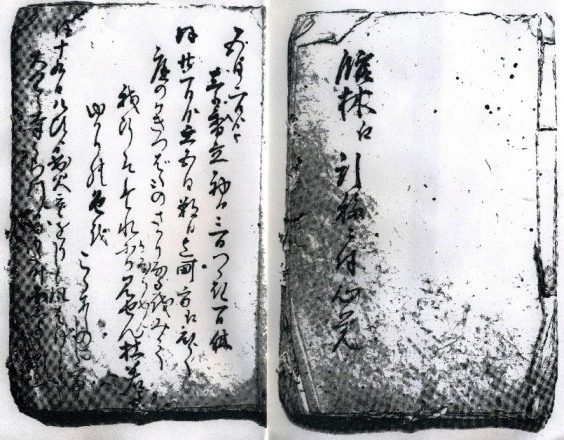

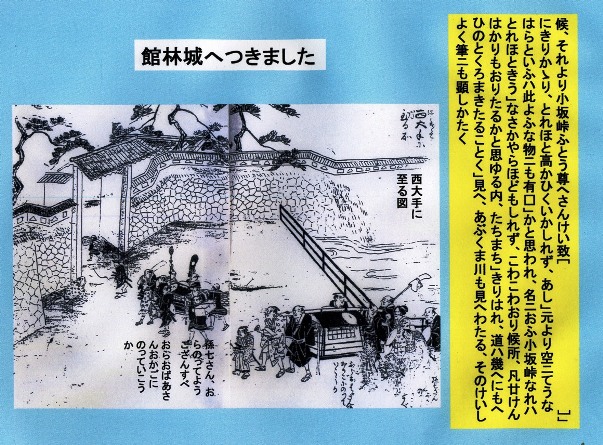

絵に素養のある音羽子は、この引っ越しの概況を館林に到着するまでの道中記を写生画とともに記録しました。この記録は、「館林え引移りに付心覚」という道中で認めたメモ書が残っていますので「お国替絵巻」はこの下書きをもとにして清書したものでしょう。

「宮城県古文書を読む会」では、原本を所蔵しておられる山田家のご子孫山田秀穂氏の許可を得て、平成13年から同14年にかけて「音羽子道中絵日記」として学習しました。その成果は会員有志が解説をつけて『解読筆写 音羽子道中絵日記』として刊行しました。

書名については、山田さんのご指摘もあり、また下書きの標題が「館林え引移りに付心覚」とありますので、今回のHPは題名を「お国替絵巻」と改めました。

この資料は足利市の重要文化財に指定されている貴重な資料を「宮城県古文書を読む会」と「館林え引移りに付心覚」をNHK文化センター泉教室の古文書講座のテキストとして快く使用させていただいたことを心から感謝をし御礼を申し上げます。

全文は山田家で出版されると伺っていますのでこのHPは「七ヶ宿街道 2」として七ヶ宿街道の関係部分にとどめます。なお、古文書を筆写するとき「原文筆写」と「解読筆写」があります。前者は文字通り原文のままを書写します。解読筆写は読点などをつけたり、常用漢字におきかえたりして読みやすくします。資料集の多くは解読筆写が一般的ですが、HPという点から書き下ろしとしました。また原本は半紙綴りでしたが、散逸をふせぐために「巻物」全3巻に改装されたとのことです。テキストは「絵」と「文」が一致していませんので絵を中心にして、対応する文を絵に合わせて付随させました。なおHPは横組みが一般てきですが、私自身がパソコンは「若葉マーク」ですので、絵と文をパーワーポイントにしてHPに組み込みましたことをご容赦下さい。「はじめに」がたいへん長くなりましたが歩き始めることにします。

《上山温泉へ》

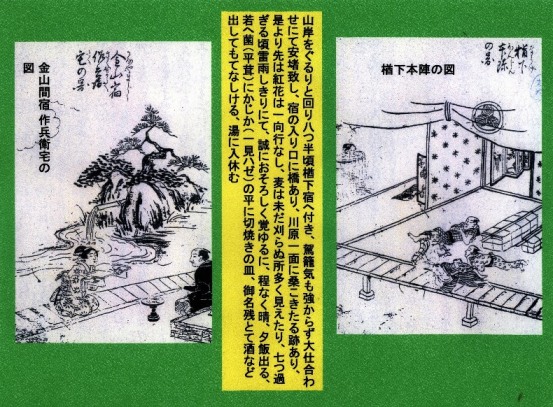

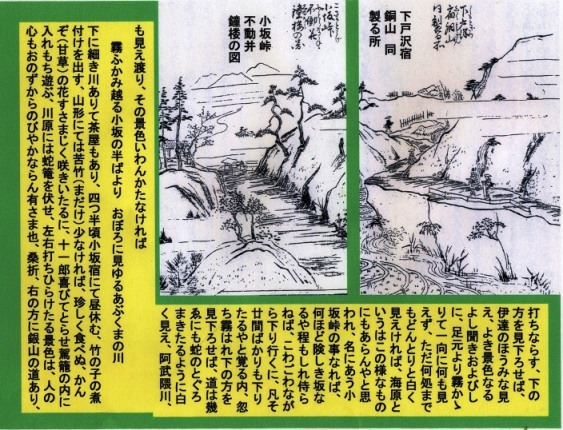

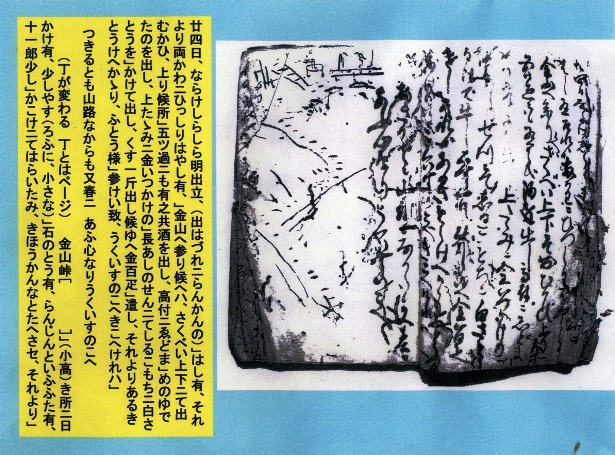

《楢下本陣の図 金山間宿図》

・

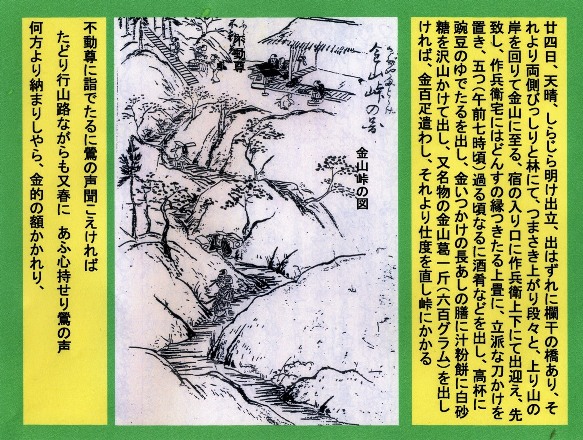

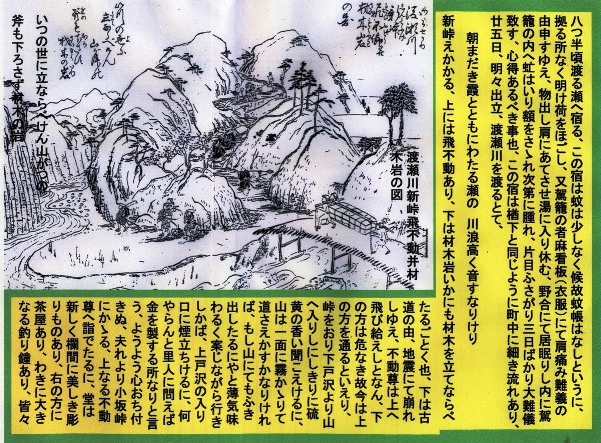

《金山峠の図》

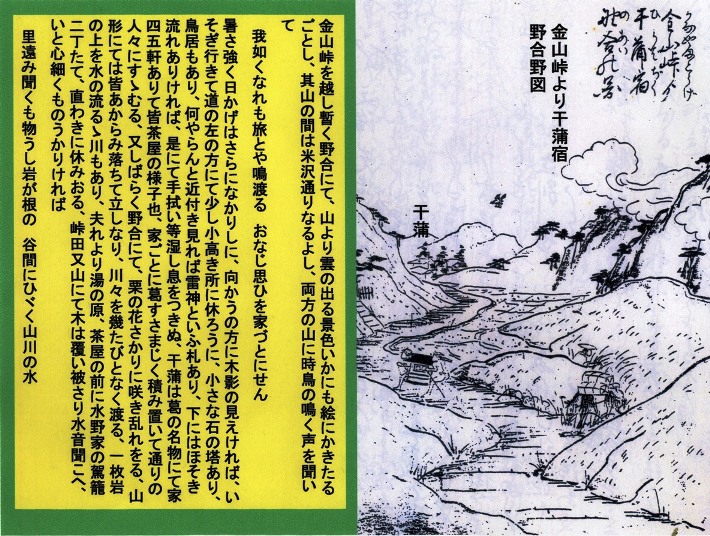

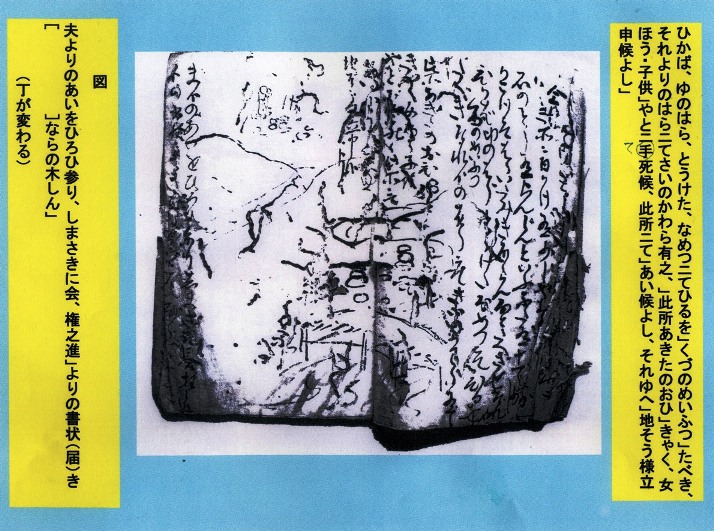

《干蒲野合の図》

・

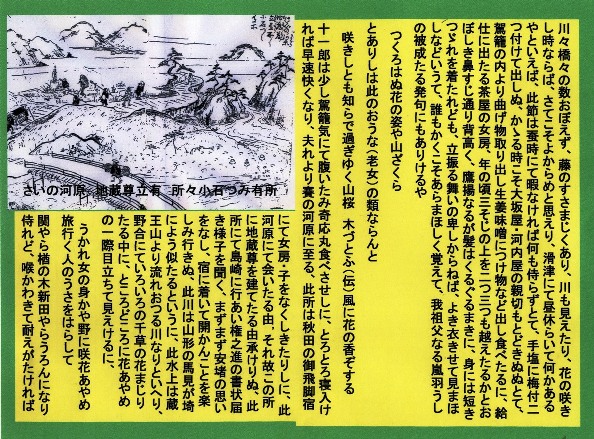

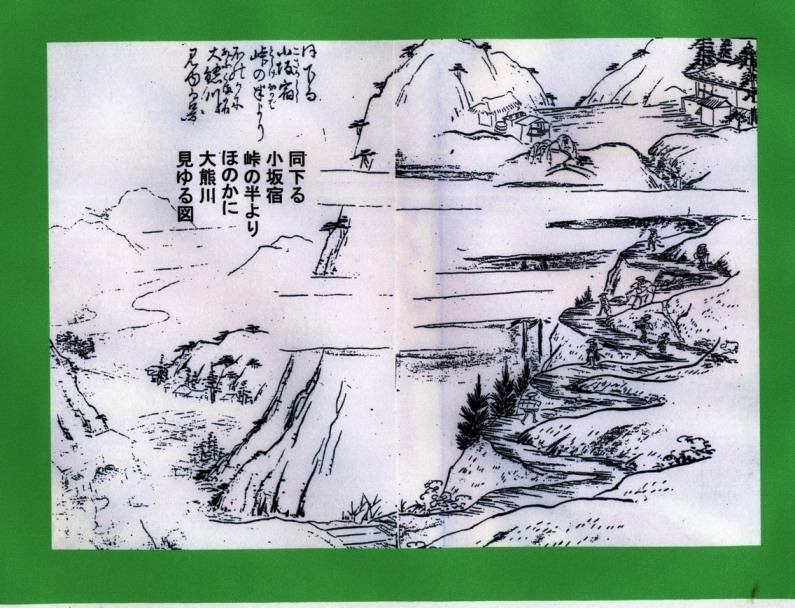

《賽の河原の図》

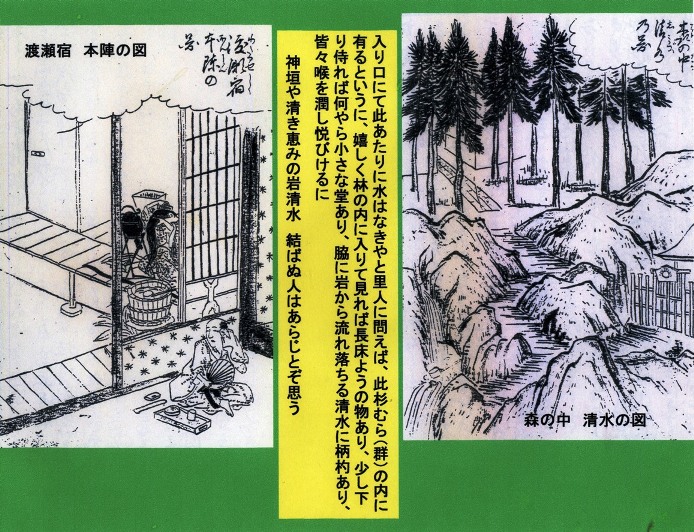

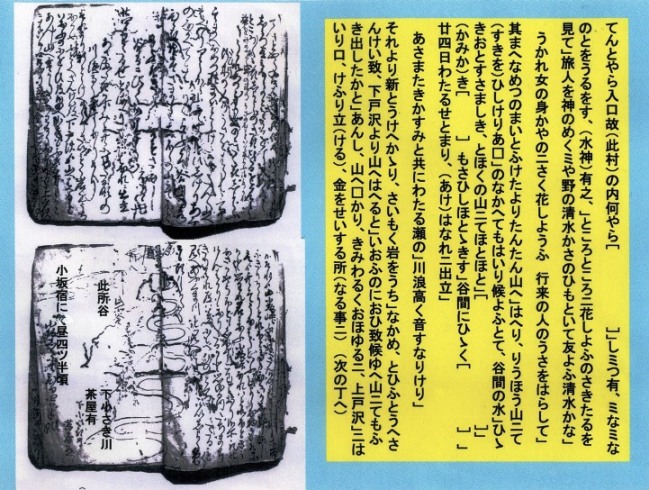

《清水の図 渡瀬本陣》

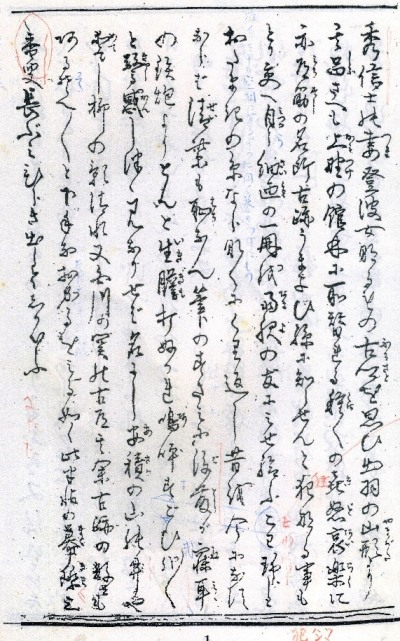

左の挿絵は「お国替絵巻」を執筆した山田とわ女が道中に懐から矢立とメモ帳を取り出して書きとめた下書きです。

実は『七ヶ宿 資料編』を編纂するとき、町史を担当した高橋正雄氏が、館林の山田家を訪れ複写を持参してきました。それを拝見したとき私の胸が高まったことが忘れられません。早速編纂中の『七ヶ宿町史 資料編』に加え、刊行したのが昭和53年のことです。

このときにつけた題名が「山田音羽子お国替絵巻(抄)」です。今はなくなりましたが、道路資料館「みちあむ」が企画展を計画したとき、山田家にお邪魔したことがあります。山田さんが「実は」と奥から「館林え引移りに付き心覚』出してこられ、これを拝見したとき即座に是非翻刻させて下さいとお願いしたところ許可して下さいました。それから写真を撮り、私が関係をしているNHK文化センター泉教室でテキストとして学習しました。その成果を元文と解読文とを併記して、平成20年8月に刊行し、感謝の気持ちをこめてお届けしました。

メモ書ですので解読には講師・聴講生とも苦労しました。行を替える所は 」とし、読めない所は□あるいは[ ]とし、「お国替絵巻」と対比して推定可能なところ、および補筆した方が分かりやすい部分はは( )書で表記しました。この「心覚」では「読み下し」とはせず「解読筆写」としました。講座の受講生は13名で原稿作成は志田清一さんが作成、写真撮影はクレアkkの目時勉さんにお願いしました。

貴重な「お国替絵巻」と「館林え引移り心覚」を保存された山田家に感謝して、稿を進めていきます。

高倉淳のホームページ