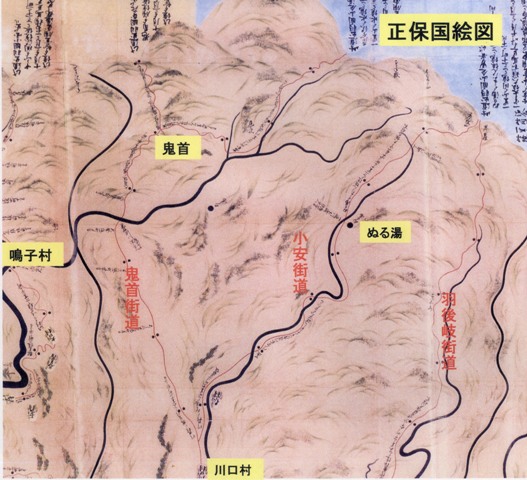

小安街道は奥州街道築館宿を起点として、真坂・川口宿を経て、大門経由で寒湯(ヌルユ)番所を通り、四段坂(ヨタンサカ)を越えて秋田藩領小安方面に通ずる街道です。正保国絵図に「此の道出羽国山乏(センポク)男安え出る」とあります。「歴史の道調査報告書」は「仙北通り(秋田越え)とあります。

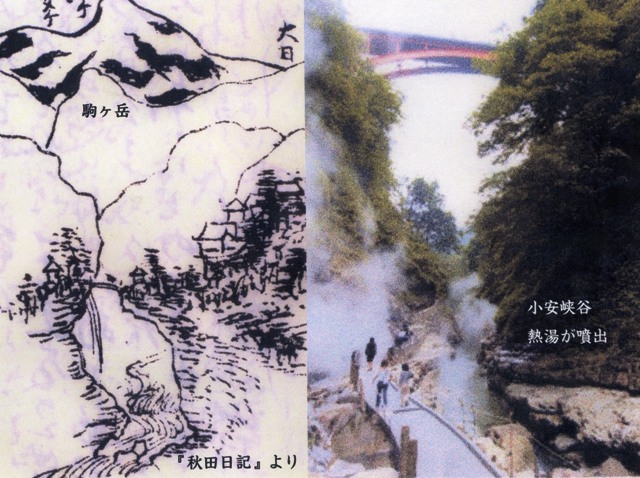

小安街道は、宮城・秋田・岩手の三県にまたがる栗駒山に水源をもつ、一迫川に沿う仙台領と秋田領を結ぶ道であり、「国絵図」には一宇大坂大難所馬足叶わず、十月より三月まで積雪人足叶わず」とあります。栗駒山の絶景を堪能できる湯浜峠を過ぎると湯浜温泉で、標高741mの花山峠を越えると小安温泉です。

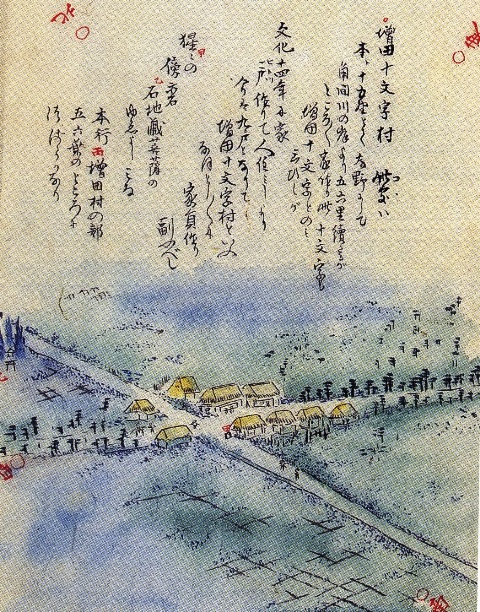

左の写真は、『東北の街道』に掲載されている小安街道終着駅である秋田十文字町です。 高倉淳のホームページ

奥州街道を築館宿で分かれ、国道398号に沿うように進むと竹ノ内で、国道と交わります。この後は、千刈田・曽根を経て真坂の北端に向かいます。真坂宿は、一関から岩ヶ崎・真坂宿を経て岩出山に至る「上街道」の宿場です。

ここは仙台藩一門白河氏の拝領地で、国土地理院二万五千分一の地図には、一迫川を渡った所の龍雲寺に「政岡の墓」と記載されています。仙台藩四代藩主綱村の幼名は亀千代で、伊達騒動に登場するする亀千代の乳母政岡の墓のことです。政岡は白河家三代義実夫人で、その功によって白河家は一門に昇格しました。仙台市孝勝寺にも「政岡の墓」がありますが、多くの人は伊達騒動を題材にした歌舞伎に登場する亀千代の乳母政岡の墓と思っていますが、実は実母三沢初子の墓です。

真坂宿北端で、幅1間ほどの道を折れると一迫川の土手です。この先は一迫川に沿う国道とほぼ重なりながら川口宿に入ります。途中、清水袋に伊豆野堰と鹿島堰の頭首工があり、公園になっています。

伊豆野堰は二代藩主忠宗のとき、御鷹場伊豆野原を拝領した古内主膳重弘が土木家川村孫兵衛元吉を登用して正保元年(1673)に開発をした用水路です。対岸には延宝元年(1673)に開削された鹿島トンネル用水路が見えます。現在の隧道2号は、1,790mの直線トンネル水路で367,7ヘクタールの水田を潤しています。

川口宿は宿老(代々奉行になりうる家柄)遠藤氏が所拝領をした在所です。ここはほかの重臣の町場とは異なり、居館と家中屋敷が町場から離れた滝野地区にありました。現在行われている鉄炮祭は、七代遠藤善信の嫡子行信の体が弱いことを心配した夫人が、花山御嶽(ミタケ)神社に祈願をして平癒した礼に鉄炮を撃たしたのが起源と言っています。御嶽神社にあった重要文化財「蔵王権現立像」は行方不明となっています。

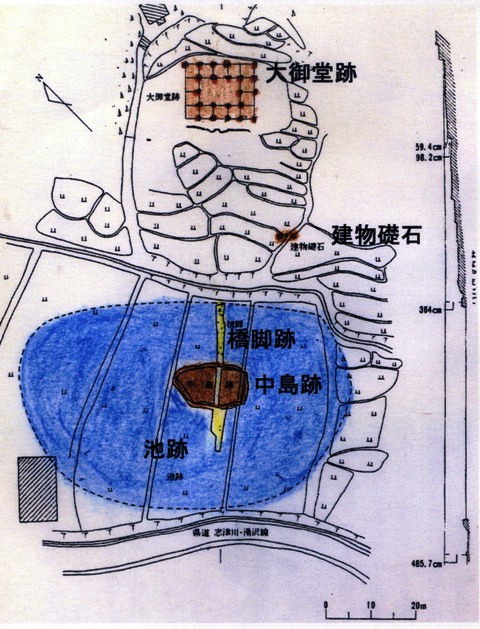

現在の大門屋敷の国道をはさんで向かいに「花山寺跡」があり、道路地図には「御堂」とあります。ここは昭和31年に発掘された報告書には平泉藤原氏時代に建立された浄土庭園をもつ伽藍の一例としています。花山寺跡には礎石が残っており、庭園池水に浮かべた丸木舟が「ふるさと交流センター」に展示されています。大門は花山寺の南大門に由来しています。復元されたら素晴らしい観光名所になると思います。花山寺についての文献資料として花山村の「安永風土記書出」がありますのでご覧下さい。

一、大御堂跡 往古七間四面ノ御堂アリ、不動尊運慶作ナラビニ丈六ノ阿弥陀如来相立、堂ハ飛弾工匠相立テ申シ候、御堂ハ朽捨テ、唯今ハ不動尊バカリ相残リ、当時花山寺境内ニ相立居リ申シ候処、年代相知レ申サズ候、閼伽井沢並ビニ音無瀧、蓮池アリ、右池ノ中島ニ先年ハ鐘楼御座候由申シ伝エ候、右池ハ当時御田地ニ罷リ成り、嶋形バカリ相残リ申シ候、大御堂退転以来、鐘ハ御城下八幡堂龍宝寺エ懸リ居リ申シ候由、大御堂ノ大門相立候処ハ当時大門屋敷ト唱エ置キ申シ候、別当ハ真言宗金峯山花山寺ニ御座候処、慶長年中当村森ト申候所エ引移、右跡御田地ナラビニ山共ニ花山寺分ニ罷成り居リ候事

次に、歴史の道調査報告書の「仙北通り(秋田越え)」には、花山湖最南端の合道で湖底に入り座主に通ずるように描かれていますが、花山村の有志が募金活動をして作製した水没地区模型および中条家所蔵の航空写真を見ますと、湖の南の山根に一迫川と小安街道が沿いながら湖の北端で、大門屋敷に上がっています。図には「仮説 小安街道」としておきました。

次は鬼首街道との関係です。「歴史の道調査報告書」では、小国街道(鳴子村)の鍛冶谷沢宿から鬼首を経て最上への道を「最上仙北通り」としています。

「正保国絵図」を見て下さい。川口宿近くで小安街道と分かれる鬼首への道が描かれています。絵図には「川口村より鬼首村迄五里十四町五十二間」、小安街道には「川口村よりぬる湯迄四里十一町二間、皆坂」とあり、鳴子からの道は記載されていません。鍛冶谷沢起点の鬼首街道については別に綴ることにします。

大門の検断屋敷跡から急坂を登り国道に出て橋を渡り、左にそれて太田地区に入ります。杉林の中に残っている旧道には、安永3年(1856)の六字名号碑があり、道は旧観をとどめてています。川に沿って水田の中を進むと、松の原で村道と交わり、社型をした元治元年(1864)の山神碑があり、村道の右側を並行して通り、急坂を登ると国道に出ます。

ここからは国道に沿い、あるいは重なりながら国指定史跡寒湯番所跡に到着します。ここの開設は天正18年(1590)と伝えられ、代々三浦家が管理してきましたが、寛文2年(1662)には藩お公的な番所に認定され、役料3両が支給されるようになりました。

画像は『宮城県の文化財』よりの引用です。その説明に「関門は街道にまたがり、茅葺切妻四脚門が立ち、傍に境目守が常駐し関所手形を検する巨大な遺構が現存する。何れも幕末の建築であるが、関所遺構として残存するのは、全国的にも珍しい例として注目すべきである」と記されています。鬼首番所の支配下にあった花山番所は、代々関守を務めた三浦氏が農業や温湯(ヌルユ)温泉の湯守もしていました。

ここで秋田県皆瀬村文化財保護協会編の「仙台との交易をかたる」の「五 寒湯の八兵衛」を引用してみることにします。明治元年生れの北条源吾翁談を収録したものです。

寒湯の三浦八兵衛は、音に聞こえた富豪で、宮城県栗原郡五番手の金持ちと言われた。八兵衛ではその時、三十軒の建物を持っていた。

番所の門は、三浦家12代陽之助によって安政2年(1855)に欅材で建て替えています。このときの余材で役宅を、残材で間口13間(23,6m)、奥行7間の居宅を新築しています。これらの資金や材料はあったのでしょう。また陽之助は機転の利く人で、明治2年の関所廃止の際には、門を避けて外側に公道を通し、門を私門として取り壊しをまぬがれたとのことです。

本屋は五寸角の大栓(オオヌキ)を打った家で、十五畳十八間の大家屋で倉も一切その中に納まっていたとといわれていた。ただ文庫藏だけは、別棟に離れていた。文庫藏とは宝物藏のことであり(中略)八兵衛の大家屋には、いつでも山越えの旅人や、商人が宿泊していた。寒湯には御番所があった。

寒湯番所から以西は、峰つたい、山腹、峡谷の峻険な道が続き、正保国絵図には「ぬる湯よりよたん坂境まで二里十三町四十間一宇大坂大難所」とあり、標高741mの花山峠をえます。

この旧道のバイパスとして、車が通れる湯浜(ユバマ)街道が昭和29年に着工、25年の歳月を費やし昭和53年に完工しています。花山峠の手前の栗駒山を望む眺望絶佳の地に「湯浜街道」碑が建っています。写真は羽後岐街道の分かれ道として入れてありますのでご覧ください。峠を越えると間もなく三本杉があり、文字街道と合流します。入口に昭和61年に建てられた標識がありますが 、旧道は廃道となっています。

仙台領を越えた三本杉から西は、小安温泉をふくめて、私にとっては全く未知の領域です。このHPを終わるにあたり、もう一度「仙台との交易をかたる」の「三、交易物資と商人(問屋)たち」を引用し、菅江真澄の「雪の出羽路」に描かれている、小安街道の終着駅十文字町の画を眺めながら閉じることにします。

小安口を経ての物資の交易は、年間を通じて盛んであった。荷物は、仙台側と秋田側で量は伯仲していたが、金銭の上では秋田側の出超であった。

このように盛んだった仙台と秋田との交易も、明治26年7月に平和街道が開通し、小安口の交易は、途絶えてしまいました。

秋田側からの荷としては、大館物が(川連漆器の膳や椀)大半をしめ、その他、煙草・胴藍・角館膳・春のカド・にしんなどであった。仙台側は経済活動が盛んで、物資も多く出回っていたように思った。海産物(三陸物)を始め、鉄器類・生活用品・神社のお守りまで広く移入されていた。

川連の塗り物についていえば、大館にたくさんの生産者がいたが、中野部落(三梨)の藤兵衛が一番大きく生産していた。この大館物を仙台方面に持っていくと、安くて強いといって良く売れたものだった

明治の頃、膳椀一挽き二円であった。一挽きとは二十人前のことで、膳の場合大・小二十枚ずつ合わせて四十枚、椀の場合は揃い椀二百枚のことであった。

元値が二円で荷越賃二円かかり、それに商人の利益が加わって仙台に行くと良く売れた。荷としては、一梱(椀六十人前)が背負子の一人分の荷物で、相当の荷嵩になったものである。秋田側よりすれば、双方の直段の差が大きかったことが儲けにつながったので、この間の交易が活発に行われた所以でもあったのである。