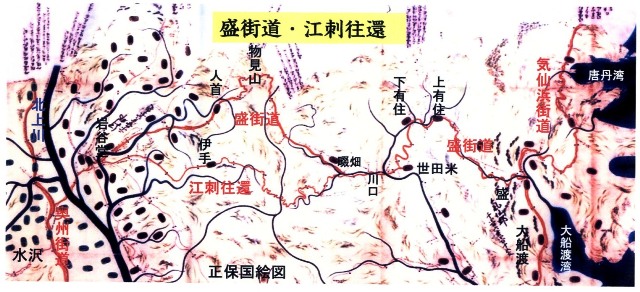

左の図は「正保国絵図」の気仙郡の一部で、盛街道の終着駅である「十八里宿」を含む絵図です。十八里宿というのは盛宿のことです。盛街道という街道名は明治になって登場しますので、「十八里街道」がベターなのかもしれません。「仙台郷土研究266」に名村栄治氏が「正保国絵図に見る気仙郡「盛」地名の由来」についての報告があります。さわりの部分を紹介しましょう。

十八里宿とは、岩谷堂からの里数十八里をそのまま宿駅名としたのではないだろうか。しかし、十八里をそのまま読んで「じゅうはちりしゅく」としたのでは、味も素っ気もない。そこで十八という数字がそのまま人間の年齢十八歳を意味し、心身共に、「盛り」の意味を内包することから、十八里を「サカリ」と読ませ、宿駅名としたのである。そしてその「十八里(サカリ)」に、いつしか、繁昌を意味する「盛」の字を当て、今日の盛の地名が定着したのではないか。と記述しています。この18里は岩谷堂から上有住経由の距離です。

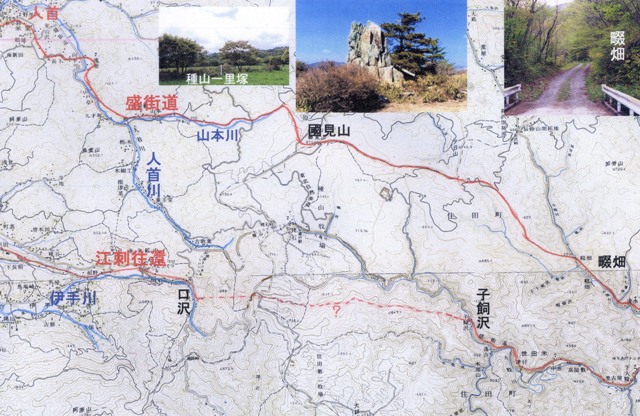

水沢宿の不断橋を起点として奥州道中を北上し、十文字で分岐して北上川を渡り、さらに、仙台藩の重臣が配置されていた岩谷堂・人首の両宿(江刺市)を経由し、やがて種山高原を越えて気仙郡に入り、世田米宿(住田町)から白石峠を越えて盛宿へと通じる道筋が盛街道と呼ばれていたものである。この内容は『東北の街道』(無明舎)も同じです。「歴史の道の調査」が文化庁の委嘱を受けて始まったのが昭和50年代で、正保国絵図が手軽に見ることができるようになったのは、平成12年に『複刻 仙台領国絵図』が複刻されてからです。

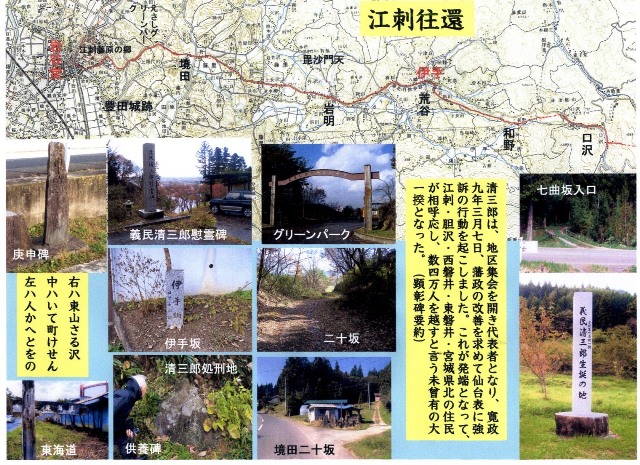

国土地理院の地形図は、人首経由の県道と伊手経由国道397号を共に盛街道と表記しています。人首経由の盛街道よりは、伊手経由のほうが人々の通行や物流が多かったようです。このHPでは人首経由の盛街道と区別をするために「江刺往還」としました。

さてここで盛街道の周辺の歴史的・地理的背景を簡単に概観しておきます。盛街道の起点は水沢です。延暦21年(802)に北上川と胆沢川との合流点に胆沢城が築かれ、古くから「水陸万頃(スイリクバンケイ)といわれた内陸部に塩や海産物が運ばれたでしょう。また中世は東山地方(東磐井郡)・気仙地方は砂金の産出地で、奥州藤原三代の黄金文化を支えました。

砂金は北上山地の豊富な金鉱脈が長い間に風化して金粒が沢や川に流れ出し、堆積したものです。戦国時代以後は砂金が枯渇して鉱脈をたどり、坑道を掘削して採金するようになりました。

また気仙・東山地方を通る盛街道・今泉街道・気仙沼街道を通じて、三陸漁場の海産物と内陸部の米その他の物資の交流が盛んでした。街道沿線は有数の鉱山があり、製鉄や産金に従事する人や堀子たちは掘削するための物資を必要とし、製鉄には多くの木炭が必要です。

三陸漁業に必要な漁網は水沢で生産された物が運ばれ、その原料となる麻は、この地域の農家の副業で、海岸も内陸も持ちつもたれつで活気がありました。

水沢宿の北はずれに御不断組(下級武士)の家臣が配置された不断丁があり、その北端を旅所といっています。ここを起点として奥州街道を北に進み、十文字で右折します。もとここに古碑群がありましたが、今は「右岩や堂道 左金ヶ崎道」の道標だけが残され、ほかは八幡神社に移されたと伝えています。近くの五十瀬(イソセ)神社境内にも元禄5年(1692)の「右えさし道 左金ヶ崎道」の道しるべがあります。

ここから北上川の「下川原渡」に向かいます。幕府巡見使の記録に「舟場より下川原町頭までどのぐらい?」の問いに「百間ほど」と答えていますので、今の桜木橋の100m下流に舟場があったことになります。この渡船場は、三陸沿岸や遠野地方の人々が、岩谷堂から奥州街道水沢宿に出る近道として賑わっていました。

旧道は県道と所々重なりながら北上すると地蔵堂があり、ここからは県道からはなれて迂回して岩谷堂に向かいます。岩谷堂要害は館山(岩谷堂高校)にあり、中世は江刺氏の居城で、万治2年(1659)以降は、仙台藩一門伊達氏(岩城)が治めていました。

岩谷堂の人首川をはさんで向かい側にテレビでおなじみの「えさし藤原の郷」があります。岩谷堂館下町を離れ増沢橋を渡りますと、旧道は県道をはなれ人首川沿いに進み、中野付近で再び県道と合流します。中野には中尊寺造営に当たり、元永2年(1119)に奉納する教典の写経が行われた益沢院があります。

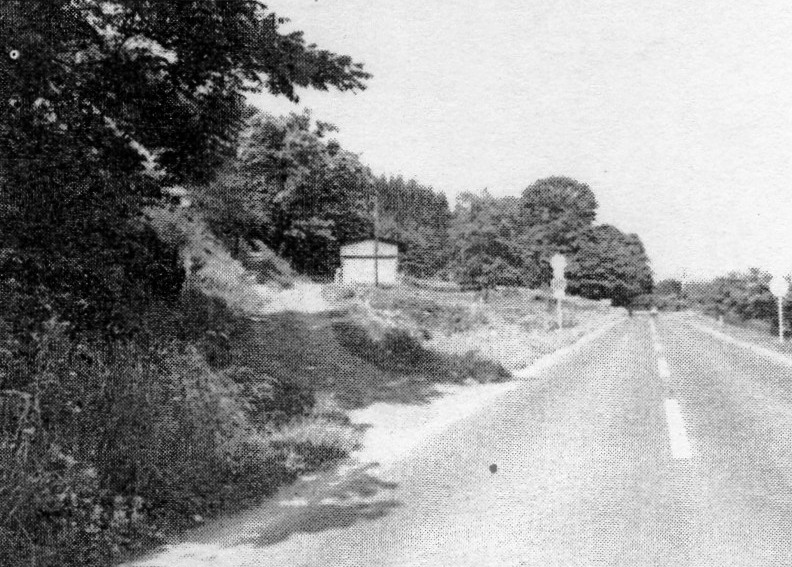

「報告書」には、高杉一里塚について「四十二町一里で七里塚といわれ、高杉塚の前後約600mの区間は、明治期まで使用され、旧道の面影がよく残っている」と説明されています。

六百刈一里塚のカラーは『東北の街道』で、モノクロを「歴史の道の調査報告書」より合わせててみました。 【人首から種山を越え畷畑(ウネハタ)へ】

盛街道は、人首町の南端で右折して人首川を渡り滝壺に出ます。途中に年号不明の追分石「向而 右ハ山みちいでかい道 左東山けせん道」と刻まれており、長下には一里塚、古碑群がありました。滝壺から二股まではほぼ県道と重なって進み、二股からはは人首川の支流山本川をさかのぼり種山の七里塚に向かいます。 【畷畑から世田米を経由して盛宿まで】

小股から国道397号は、大股川に沿っていますが旧道は大股川を渡って山林の中に入り、1㎞にわたって旧観をとどめています。国道との交差点には「歴史の道盛街道」の標柱が立ち、「石祐(イシスケ)神社」の説明板に「元和四年(1618)、伊達政宗が気仙領検視のため柏里を通った時」とあります。政宗は元和4年に領内奥筋へ4月18日から5月22日まで巡見をしていますので、この時のことでしょう。

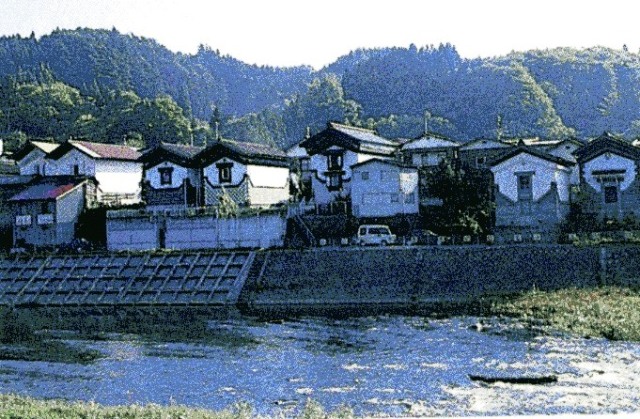

左の盛町の写真は『東北の海道」からの転写ですが、気仙川に沿って並ぶ土蔵はかって中継地として物流の盛んであったことを思い浮かばせます。その物流のための遠野方面への道があります。この道は世田米から上有住の和田野で盛街道に合流し、上有住宿から二度成木(フタナギ)の境目番所(地図の右上)を通って遠野に通じています。

下有住大畑から東に進みますと、上有住の八日町に宿場があり、町頭に八幡神社があります。「気仙風土記」によると、家数28、町の長さ2町12間とあり、町名が示すように八の日に三歳市が立っていました。

田代屋敷からは、岩手開発鉄道の線路が、川内まで旧道と重なり、川内からの旧道は、軌道と盛川の間を権現堂橋に向かっています。途中、左に長安寺の壮大な山門が見え、高さは17,5mで寛政10年(1798)お竣工です。本堂ほかの建造物を含めて気仙大工の技術の結晶です。

「江刺往還」の街道名については、正保元年(1644)の「種山周辺絵図」(個人藏)にこの街道名があり、江刺市の伊手坂には「伊手街道」という小さい石柱が立っています。ここでは前者をもって街道名とします。

九月十五日、伊手村御発足、五里大股村止宿、この道、山越えにて限りなき深山に入ることになり、紅葉の節にしておよそ目におよぶほどの山は紅に染みて、その眺めいはんかたなし、(中略)嶮しき坂あり、七曲がり坂といえり、下り坂甚だ急にして曲がる所四十八曲がり、此の峠に江刺郡と気仙郡の界あり ここから古川古松軒が「山越えにて限りなき深山なり」と絶句した七曲がりの山道に入り、上り下りすること8㎞ほどで子飼沢に出ます。「正保国絵図」には「岩谷堂宿より伊手宿まで三里三町、伊手宿より世田米宿まで七里二十六町」とあります。子飼沢からは大股川に沿って東進し、小股川と合流する地点で、国見山経由の盛街道と出合います。

穴堰(トンネル用水路)の踏査をはじめたのは平成8年のことです。その動機は、仙台藩の新田開発の研究は進んでいますが、その用水についての穴堰について書かれたものは、皆無に近いということです。そして平成14年に拙著『仙台領の潜り穴』を出版して一区切りとし、『仙台領の街道』に移りました。 高倉淳のホームページ

また下川原は仙台藩の御藏場が置かれた重要な河港です。公民館前に「仙台藩下川原御本穀御藏跡」の記念碑が立っています。近くの愛宕神社に奉納された絵馬4枚に千石船が色鮮やかに描かれています。ここには船宿もあり、舟場や御藏場関係の人々で、活気のある町場でした。

岩谷堂は交通の要衝で、「片岡村風土記」には、「道七筋」として気仙、上口内町、下門岡村、人首町・野手崎町、水沢、黒石町の六筋と「あずま海道との由申し伝え候古道」が記されています。『江刺市史』には、「あずま海道」について「その海道には松並木が169本残っていた」とあり、道は平泉時代の川東の道で、束稲(タバシネ)山の麓から南下して、岩谷堂丘陵に入り、稲瀬の渡しで官道に達したとあります。

岩谷堂川原町の人首川に架かる大橋を渡ると、三叉路になっており、橋の右側に「庚申碑」が立っています。碑面には「庚申 甲子 己巳 右ハ東山さるさわ 中ハいて町けせん 左ハ人かへとおの」と刻まれています。右に行けば東山地方(東磐井郡)、まっすぐ進めば「江刺往還」、左が盛街道ということです。

しばらく行くと丘陵が人首川にせまり、県道は山を削り川沿いに進みますが、旧道は坂を上り、高杉塚(一里塚現存)から玉崎駒形神社の鳥居前を通って蛤坂をを下り、再び県道と合流します。私はこの道を歩いたときの記憶がよみがえります。しかしスライドはどこを探しても見当たりません。ここでは「岩手県歴史の道調査報告書」から写真を借用することにします。

この説明は誤解を伴いますので確認をしておきましょう。『南部叢書』に掲載されている「宮古由来記」には「三閉伊道法相改め、四十二町を一里と定め、七里詰の塚を築き申し候」(寛永20年)とあります。「七里詰」の7番目の塚は252町となります。42町1里の場合は6番目となり、幕府の法にならって定めた仙台藩の1里36町と矛盾しません。なお、仙台領内では小道1里=6町、大道=36町で、仙台以北で庶民の間では一般に小道が使われていました。話を前に戻しましょう。

蛤坂を下り県道に合流した旧道は、間もなく県道と分かれ、間もなく県道から右折しますと中島橋の分岐点があり、松木の下に安永元年(1854)の「右ひとかへ道 左のてさき道」の道標があります。

中島橋を渡った県道は、人首川に沿って進みますが、旧道は人首川と県道をはなれ丘陵南側の山裾を六百刈田沢・玉の木沢を通り、人首で県道と合流します。六百刈の一里塚も七里塚と呼ばれ街道の北側に残っています。

旧道は御預足軽町前田町を通って人首の町に入ります。ここは一族沼辺氏(1000石)が配置され、町の北入口に人首番所が置かれていました。「奥州仙台領遠見記」に「南部領閉伊郡奥友村へ出る、御境は物見峠という山也、此辺の山を種山といい、見果てもなく広大なる野山なり、常に風強く話も聞こえぬ程なる高山なり」とあります。

種山の七里塚のある付近一帯は草原で、標高870mの物見山の大岩が見え、仙台領と南部領の境になっています。「種山七里塚」は、左右二基とも現存しています。塚の高さ1,7mと1,5mで、両塚の間隔は7mです。ここからは物見山の南麓を迂回して気仙郡に入ります。

旧道は尾根つたいに藩境を進み、夕日山の南800m付近に境塚があります。続いて小股川と仙能沢にはさまれた山の稜線を下ると畷畑(ウネハタ)で国道107号に出合います。路傍に文政10年(1827)の「妙心禅尼」という墓標が寂しく立っていました。ここからは小股川に沿って下り、大股川と合流する所に小股集落があります。

再び大股川を渡って国道に出ます。間もなく柏里一里塚に出合い、ここからは大股川の南の山裾を東進すると川口です。大股川はここで上有住から南流してくる坂本川と合流して気仙川となります。

川口からは小府金(赤畑)一里塚を通って世田米宿に入ります。世田米は内陸部の米穀類と沿岸部の塩や魚介類の中継地として栄えた町です。

上有住経由の盛街道をたどる前に、交通量の多かった田代峠越えに寄り道

をしてみましょう。

世田米宿の中ほどから東進して小枝坂峠に立ちますと世田米が遠望されます。これから中沢川をさかのぼり、田代トンネルの前から田代峠への残された旧道に入ります。よく残された旧道は長岩付近で国道と重なり、田代屋敷で上有住経由の盛街道に合流します。再び世田米宿に引き返します。

世田米宿の北端に、藤原秀衡が気仙五山金山の一つである野尻金山の掘子のために建てた阿弥陀堂がルーツと伝えられる光勝寺の前を西進すると浄福寺があります。この寺には、元和4年(1618)伊達政宗、承応2年(1653)二代藩主忠宗、貞享3年(1686)四代綱村、元禄16年(1703)・享保8年(1723)五代吉村が止宿・休憩をした記録が残されています。

寺脇の柿内沢をさかのぼり大畑に至り盛街道に合流します。この延長の新切川をさかのぼり蕨峠を越え、途中に新切(ニイギリ)に下有住番所があります。「遠見記」には「番所あり、町場なし、往還海道より三十丁程」とあります。番所には奉行所支配下の役人2名が今泉から派遣され、90日交替で勤務していました。

上有住宿からは和田野で世田米から来る遠野街道の交点にある追分け碑を見て東へ進みますと、縄文早期の小松洞窟跡があり、気仙川の北に小松集落が見下ろされます。洞窟の手前に小松峠への上り口があります。小松峠は住田町と大船渡市の境になっており、峠を下ると田代屋敷で、世田米から白石峠を越えてくる盛街道に出合います。

岩手には冬場の農閑期の副収入を求める出稼ぎ集団があります。有名なのは、南部杜氏、気仙大工、それに加えてあまり知られていないトンネル用水路掘削の集団があります。気仙郡には「南行き」という言葉があり、宮城県北の米所に行くことを意味しています。その最たるものが栗原市金成の有壁本陣です。元の建物は延享元年(1744)に焼失し、今の建物はその後のもので、気仙大工60人によって再建され、気仙大工の現存する最古の建物です。このほか、横山の不動尊や定義如来、登米小学校などたくさんあります。

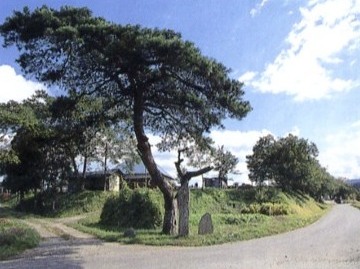

盛街道はようやく権現堂橋で気仙浜街道に合流し、終着駅の盛宿に到着しました。分岐点には大きな槻木が繁り、その下の古碑群に交じっていた道標は、現在は猪川地区公民館前に移されています。碑文には「右 吉浜唐丹 はまなんふミち 左 有住世田米 おかなんふミち」と刻まれています。

岩谷堂から国道456号を東進しますと、人首川に出合い、大橋のたもとに、文化6年(1809)の庚申碑が立ち、「右ハ東山さる沢 中ハいて町けせん 左ハ人かへとをの」と刻まれています。

直進するのが伊手宿への道です。国道に沿って進むと北辰妙見社があり、路傍に「右ハ荒神社 左ハ戸隠大神」と刻まれた道標があります。戸隠大神は伊手村にある戸隠神社です。

ここから伊手坂を上ります。途中南町の山沿いの住宅を迂回する旧道が廃道となって残っており、天和2年(1682)の法華経供養碑 があり、寛政一揆の義民清三郎が処刑されたといわれています。近くの新道伊手坂に平成7年に建てられた「義民清三郎慰霊碑」が立っています。傍らの顕彰碑の要約を図に入れておきました。

ここからは、開発による開田や、団地造成で変わっていますが、所々に旧道が残っています。その中で奥州平泉から東山道を結ぶ「東街道」(アズマカイドウ)の標識に興味がひかれました。

旧道と重なっている舗装された道を東に進むと「えさしグリーンパーク」があり、門の前から境田の二十坂までの旧道はよく旧観を保ち、県道と交わる所に古碑群があります。

ここからはほぼ県道と重なりながら野・上長坂を経て岩明で国道357号と出合い、旧国道を通って伊手宿に入ります。伊手宿からの旧道は、国道の川向かいの丘陵の上を進むと赤金鉱山跡があります。

国道はトンネルを潜って世田米に通じていますが、旧道はトンネルの手前の口沢で県道10号を南に進みます。間もなく「義民清三郎生誕の地」の標柱と説明板があり、傍らに「右東山 左気仙」の道標があります。「江刺往還」は道路をはさんで向かい側の七曲がりの山道に入ります。天明8年(1788)の幕府巡見使に随行した古川古松軒は、「東遊雑記」(東洋文庫)に次のように書き記しています。

仙台領の幹線道路である『奥州街道』は秋田の無明舎から、すぐれた読み物であり、研究書として出版されています。

しかし、脇街道は今まで多くの人の無関心が幸いして、江戸時代の景観が残され、荒廃し、埋もれたままになっています。この街道も最近の開発によって消滅していくのが現状です。それでは領内の街道を歩いてみようと、奥州街道と羽州街道、奥州街道と浜街道を結ぶ脇街道を歩き始めました。

そして肌で感じたことは、地域には地道に研究・調査に励んでおられる方がおられるということです。今回の盛街道について申し上げますと、前半については、江刺市玉里にお住まいの伊藤肇さんと江刺古文書会の方々と一緒に歩くことが出来ました。

後半は大船渡市在住渡辺兼雄さんが仙台郷土研究会の仲間ということで、地域史に精通しておられる山田原三さんを紹介していただき、私のパソコン師匠の運転で一日、ご案内していただきました。また江刺往還では伊手在住の稲田初穂さんにご教示や資料の提要をしていただきました。

そして今こうして「盛街道」というホームページを作成しながら、そのご好意に応えられるか内心忸怩たるものがあります。しかしこうしてかってお届けいただいた資料や、お便りに目を通し、お仲間になれた実感を今さらながら反芻をしています。ありがとうございました。