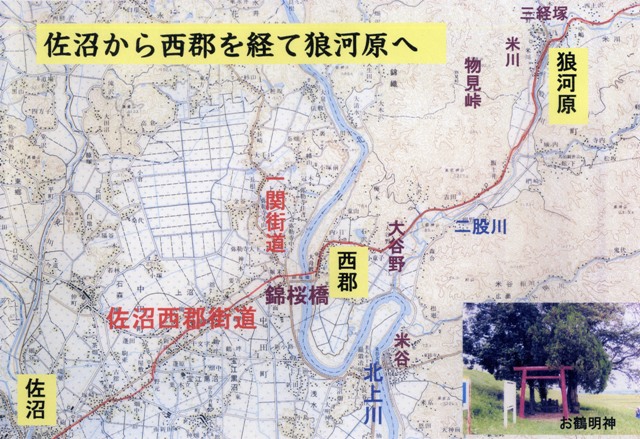

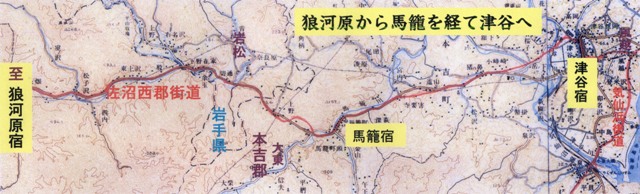

�@���B�X���������h���瓌�i�ݐ���A�����ւ̓��������X���A �k���ɉ˂���э�����n�����Ƃ��낪���S(Ƽ���)�ŁA�C��l�X���ÒJ�h�܂ł𐼌S�X�� �ƌ����Ă��܂��B�����ł͉��B�X���ƋC��l�X�������ԓ��Ƃ��āA�u�������S�X���v�Ƃ��邱�Ƃɂ��܂��B

�@���̓��̍����Ɠo�ĂƂ́A���������̋��_�ł���A���ӂɂ͊������̉Ɛb������\���Ă��܂����B�������Ꝅ�ɂ����鍲����̍U�h�͂悭�m���Ă��܂��B�܂��T�͌��X�����̐�t�y�����A�i�\���N(1558)�A����������F��c�G�Ɨ̂̐珼�唪�Y�Z��������A�u�ǂ����v�i���S�j���J�����n��ł��B

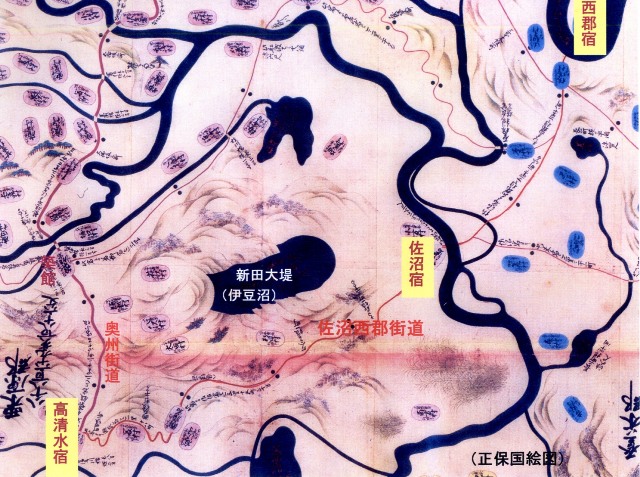

�@���\�R�N(1594)�A�ɒB���@�����(���L�j�Ɂu�㕨�O�\�ʑ���Ȃ�������ׂ����̂Ȃ�@���\�O�N�㌎���l�� �@�݂₳�n�@�������@���ʂ܁@�ɂ�������@�����ʂ����@�����@���邳��@�ȏ�v�Ƃ���܂��B�������E�����E���S�E�T�쌴���獕���͖k�ɐi�݁A�哌���i��֎s�j���牎��ɉ��тĂ��܂��B

�@���̕t�߂͓��R�ƌĂꍻ�S�R�E���R���������z���Ă���A�c���Q�N(1597)�ɂ́A�r�S1600�т��ɒB���@�̋����o�R�֓`�n80�C�ŁA���N�́u����R�p�Ȃ�тɓS�C�n�S�v�Ƃ���2700�т𑗂��Ă��܂��B�����̒n��̓L���V�^���M�k�������A�}���҂��o���Ă��܂��B

�y���������琣����o�č����ցz

�y�������琼�S���o�ĘT�͌��ցz

�@

�y�ᑐ�_�Ёi�����_�Ёj�z

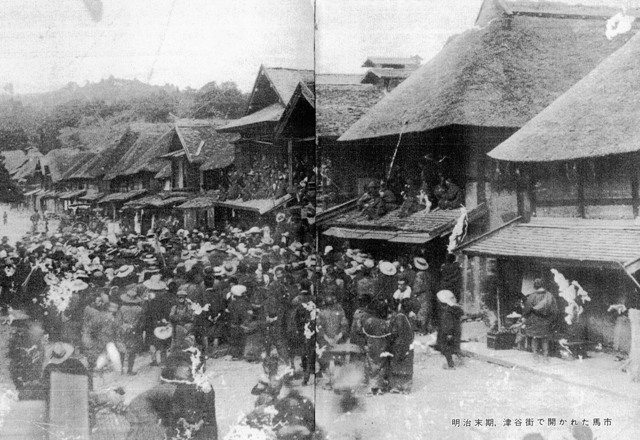

�@�T�͌��̏h�͂���̓�Ґ�ɖʂ�����ǂ̏�ɗt�����̐��Y�ƊW�̐[���ᑐ�_�Ђ�����܂��B���̐_�Ђ́A�V���R�N(975�j�̑n���Ɠ`�����A���ۂU�N�i1721)�ɑ����̉������Y���F�肵�čċ����A����32�N�ɉ����k���300�]�l�̊�t�ɂ���čČ�����A�����_�ЂƂ������Ă��܂��B���݂̎Гa�͏��a50�N�ɐV�z����Ă��܂��B

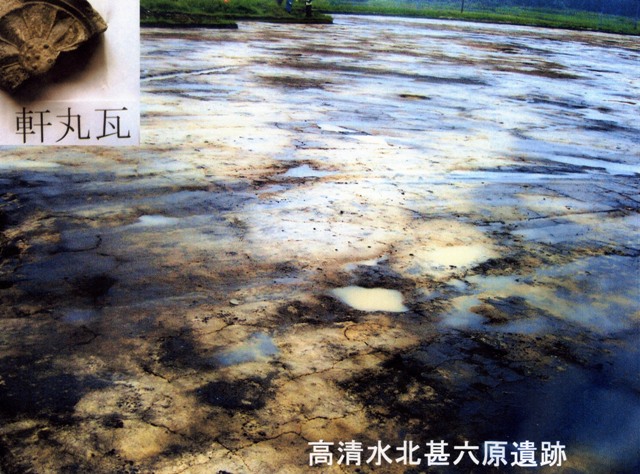

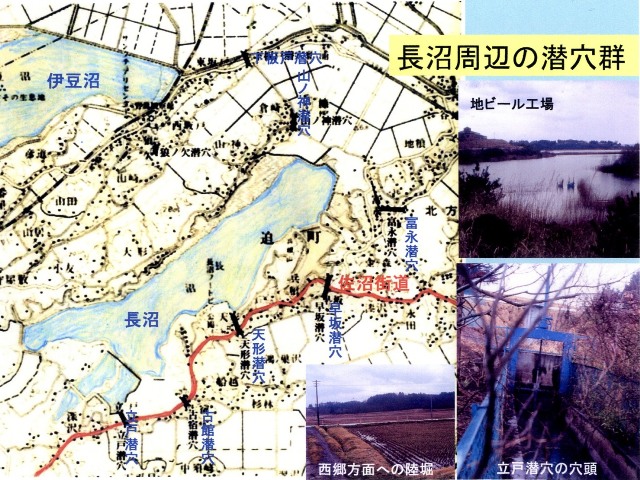

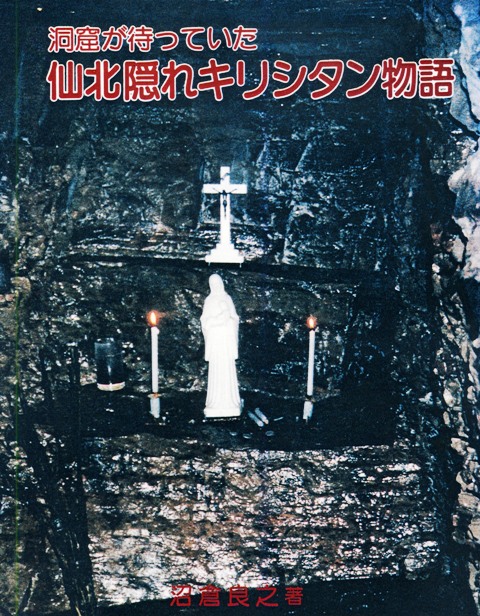

�@�y�O�o�ˁz�@�T�͌����獑���͉E�܂��܂����A�^�������k�Ɍ������ƁA�L���V�^���}���̒n�ł���O�o�˂�����܂��B���܂ł��ǂ��ĂĂ������X���A����X���A�C����X�����܂ޒn��ɂ͍z�R����������܂����B���̂悤�ȍz�R�ɂ̓L���V�^������������D�s���̏ꏊ�ł��B

�@���˂̗��w�ґ�Ό��́w?�^�x�Ɂu�o�ČS�T�͌��E�����Y�̂����͍��肪�悭�A���̓����̑�\�I�ȏ㎿�����̎Y�n�v�ƋL���Ă��܂��B�܂��哌���a���̐��ˎ�w�҂ŁA�u���Y�^�v���������R�́A�u�㌾�v�̒��ʼn����E���E���E�g�ԂȂǂ��u�k�쒆�Ɏ��܂�����݁v�ƕ��Ƃ����サ�Ă��܂��B�Ȃ��u�������� 92���v�Ɂu���R�n���̉����Ƒ��̏o�ɂ��āv�A�u���� 96���v�Ɂu���厁���܂̒��̉������l��v����Ă���܂��B

�@�܂��T�͌����w�Z��p�����̎��C��搶���������A�����Ɏ���Ђ���ċ}���o��Ƃ��R���ɓ]�����A�ڂ�������悤�ɂȂ����Ƃ����u�ٍ�쌱�L�v�̌���Łw�J����[�Èł̒��̎�L�x��ǂނƂ��A����̌��_��m��v���ł��B�Ⴂ���t�ɂ��ǂ�łق����{�ł��B

�@���ꂩ��K�˂��茧�́u�L���V�^���̗��v�͐�t�y�������O����珼�Z����������S�̋Z�p���ړ��������Ƃɂ��A�L���V�^�������̏�ƂȂ�A�O�o�˂́A�����L���V�^����ԑŐs�ɕߔ����A���Y�������}���̒n�Ƃ������܂��B

�@�O�o�˂́A���۔N��(1716�`36)�̃L���V�^���e���̍ۂ̏}���҂̈�̂��u�C����v�u�p�̑�v�u�V�̑�v�̎O�����ɖ�40�����ɋ��k���Ė��߂��˂ł��B�ʐ^�͊C����̒˂ł��B

�@

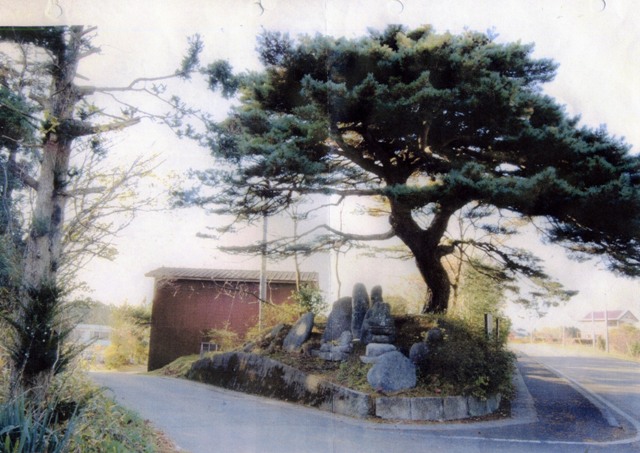

�@�y�㓡�����̔�z�@�O�o�˂��T�͌��ɖ߂�A�������S�X���ɉ��������𓌐i���܂��ƁA�㓡�����̎j�Ղ�����܂��̂ňꌩ���܂��傤�B

�y�T�͌�����n�Ă��o�ĒÒJ�ցz

�@�㓡�����͈ɒB���@�̒m���A�_��S����̕����ɗ̒n��^�����A�_����n�Ɏ��������\�z���܂��i�g�o�u�_��̌����v�Q�Ɓj�B�����͐��@���炽�т��ѓ]�@�����߂��܂������ۂ��A���̌�̏����͕s���ł��B

�@�o�X���班�����������ɑ傫�Ȕ�ɂ́u�㓡�����̕�v���܂�A�W���ɂ́u�㓡�����̔�v�Ƃ���܂��B�߂��ɐΔ�Q������A���̐Δ�Q�̒��Ɂu�V�������v�ƍ��܂ꂽ�Δ���̋{�錧�j�Ҏ[�ψ��̕��X����������A�㓡�����̕�ł��낤�Ƃ���܂������A���̌�̒����Ō��ł��邱�Ƃ��킩��܂����B�O�q�̑傫�ȐΔ�͕Đ쒬�Ō��Ă�ꂽ���{��ł��B

�@��������̓��́A�����Əd�Ȃ�A�͂Ȃ�Ȃ��瓌�i��茧���ɓ���A�قǂȂ��{�錧�{�g���ɓ���܂��B�������z����Ƌ����́A������D���悤�ɂ��ĎR�����̗т̒���i�݁A�n�ďh�ɓ���܂��B

�@�y���L���V�^���j�ՂƔn�Ē��̎j���z

�@�㓡�����肩�瓌�i�A�������z����Ɠ��ŁA�L���V�^���j�Ղ������A�܂��Ɂu�L���V�^���̗��v�ł��B�����u����t�y���̕�v�ɏo�����A�߂��Ɂu�n���̒ҁv������܂��B�����͊��i16�N(1639)��54�l�C��17�N94�l�A���̑����܂�300�l�̏}���҂Ɠ`�����A���Y�̖�l�����������Č��������Ƃ���������Ґ�̗���ɂ������Ƃ����܂��B�������當���N�ԂɈ⑰���������Ă����n������⋟�{�肪��������ł��܂��B

�@�����t�y���̓L���V�^���喼�Œm���Ă���F��c�G�Ƃ̏��̔��O����M��ȐM�҂ł���A���S�Z�p�҂ł���唪�Y�E�����Y�Z��������A�u�珼�v�ɈڏZ���A�珼�𖼏�邱�ƂɂȂ�܂��B���̒n�̓L���V�^�����˂̒n�ł���A���̌�A�S�̐��Y�ʂ�����I�ɑ����Ă��܂��B

�@

�@���a28�N10��16���̒����V��(�{��Łj�̌��o���Ɂu�������ɒ���K�A�L���V�^�����B�����Ɓv������Ă��܂��̂ŁA�L���Ǝj�����Љ�邱�Ƃɂ��܂��B

�@�������S�X���̋N�_�������v�Q�̎�́A�Ε�c�ƂŁA���Ƃɂ͖c��ȌÕ���������A�����{�錧�}���ق̎����ے������Ă����Ƃ��A�Ε�c���������܂����B���݂͓��k���j�����قŏ������Ă��܂��B���̎��_�ł́A�L���V�^���W�����͊��ɓV����w�Ŏ������Ă��܂��B�������A�����̎�ҍ�����������ʂ����u�ɒB���j�� ��S���V��v������A���s�����قƋ{�錧�}���قɏ�������Ă��܂��B����22�N�A�w���s�j�x�́u���ʕ҂W �c�������g�߁v�́u���O�Y���i377)�v���f�ڂ���ĂĂ��܂��̂ʼn��L���邱�Ƃɂ��܂��B

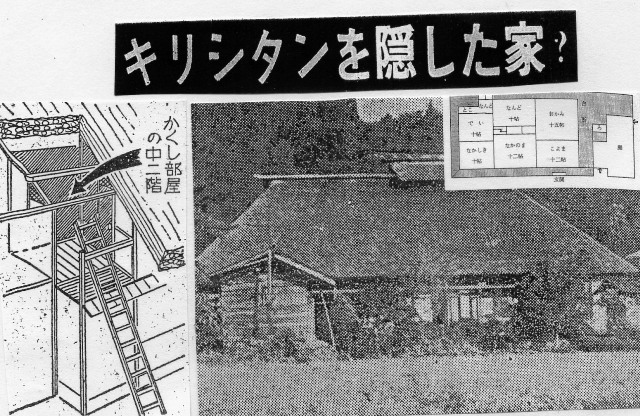

�@�@�@�@�@�@�@���O�Y�i�l �@�@��A�ɒB���[��a��t�����[�A�q�ܐl�̓��j�q��l���q�O�l�A��������肵����ɂ� �@�@�@�@�����A���̘j�����ɔ��A���V�A���E�q��v�h��́A�@��V�V�ɑ���A �@�@��A���̔n�đ��ɔ�n�Ɛ\�ҁA�v�w���ɂ��肵����ɂČ����A�N���Z�\�v�j�됬��A �@�@�@�@�������E�q��h��������́A�@��V�V�ɑ���A���n�q�j�x��Ɛ\�ҁA�Ƃ����A�����ɔ��A �@�@�@�@�v�w���ɂ��肵��������A �@�@��A���̔n�đ��V���A�哌�Ɛ\���ɁA���E�q��Ɛ\�ҁA���[��q��l�A�������肵����ɂČ����A �@�@�@�@�������E�q��v�h��́A�@��V�V�ɑ���A �@�@��A���̂Ђ�����Y���q��A�v�w���ɂ��肵����ɂČ䍿��A�N�l�\�����ɔ됬��A �@�@�@�@�������E�q��v�h��̑��� �@�@��A���̋��咬�ɁA�_�������E�q��Ɛ\�ҁA���肵����ɂČ䍿��A�N�l�\���܂�ɔ��A �@�@�@�@���Ҏx�q�Z�q��ƈꏊ�ɂ̂Ђ��͂��֓n��\��A�@���̎j���̎O���ڂɁu�n�đ��V���A�哌�Ɛ\�����ɏ��E�q��Ɛ\���ҁE�E�E�v������A���ꂪ�����V���̋L���̍����Ƃł��B�����Ē����V���́u�������ɏZ�ޖ���E���������������E�q��̏\����ڂ̎q���ł��邱�Ƃ����Ƃ߁A����Ɍ��݂̉Ƃ����E�q��i�t�����V�X�R�E�o�����X�j�������܂��������̉Ƃł���Ɛ܂莆�����邱�ƂɂȂ������́v�ƋL���Ă��܂��B���̉Ƃ̓t�����V�X�R���E�q�傪����́u�ł��v�i�q�ԁj�Ő��������A�˂̖�l���������ɂ͔[�˂ɓ���A����Ɋ�Ȃ��Ȃ�ƁA�V��������Ē���K�ɐg���������A����ɓV�䗠�������ĊO�ɓ������邱�Ƃ��l������Ƃ���܂��B

���q�~�̃z�[���y�[�W