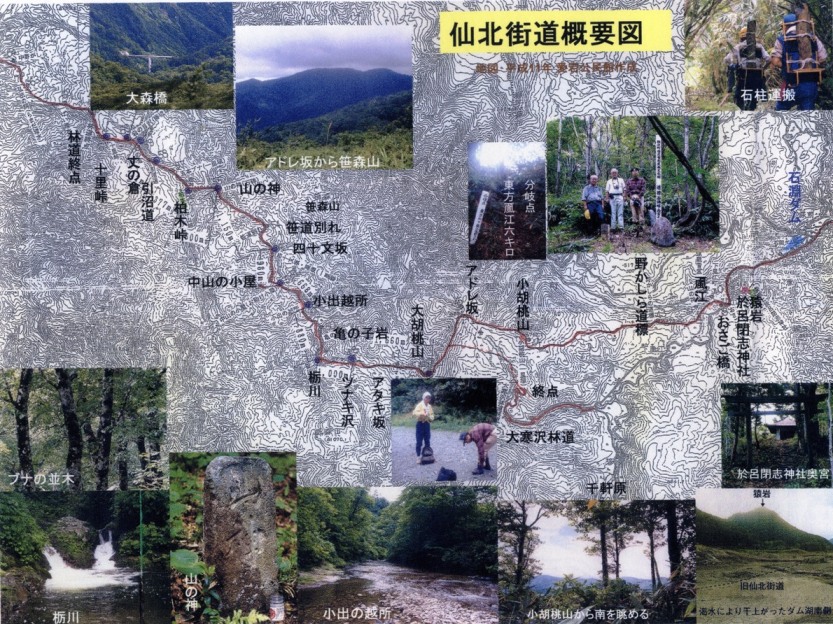

仙北街道の稿を作成するために、平成20年10月29日の河北新報「往来の足跡を探し求めて 住民グループ踏査」の記事を紹介します。

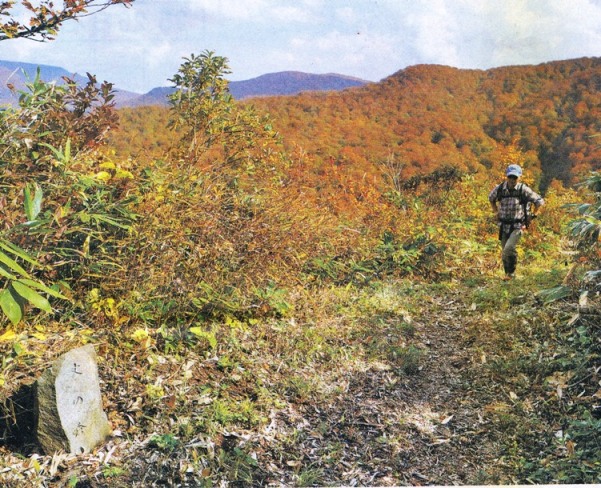

左の写真は、秋田県(東成瀬村)と岩手県(胆沢町、旧仙台領)の境です。左下をご覧ください。「丈の倉」と刻まれた石碑が立っています。これは住民グループが製作して立てた「平成道標」の一つです。この記事は街道の変遷や踏査の目的、苦労談が端的に記されていますので要約してみましょう。

9世紀の開削以来、出羽と陸奥を結ぶ主要街道として歴史の舞台に登場し、江戸時代には三陸の海産物と秋田の米などの物資の交易がなされ、武士・商人・旅芸人などが行き交いし賑わいをみせました。しかし明治に入り別街道(鉄道横黒線・平和街道)が開かれると、通行はまばらとなり、やがて地図からも姿を消してしまいました。

そこで「もう一度、人が通れる道にしたい」と昭和59年、東成瀬村商工会のメンバーが岩手県の県境の峠まで笹などの刈払いをし、平成2年には胆沢町(現奥州市)の同じ思いを抱いた人々と全道の踏査を成し遂げています。同8年には秋田県側が「仙北道を考える会」を、同10年には宮城県側で結成され、平成9年には、街道のポイントに石標を立てる事業が開始されました。

私は平成13年度に、地域活性化事業の仙北街道を語る集い実行委員会による「甦れ仙北街道!」の「仙台藩の交通」というテーマで講演を依頼されました。このときに私は仙北街道を歩かせて下さいとお願いしたところ快諾そして案内をしていただき、大寒沢林道終点から仙台藩の番所のあった颪江(オロセ)まで歩いたことが楽しく思い出されます。

ここで「颪江」の表記について一言申し上げます。一般に例外なく「下嵐江」とし「オロセ}と仮名をふっています。「正保国絵図」には「颪江」とあります。なにか「下嵐江」は私にはなじめないので

颪江でいきたいと思います。

ここは元和10年(1624)2月18日と2月22日(太陽暦)ポルトガル人宣教師カルバリヨ神父、日本名長崎五郎衛門外8名おキリスト教徒が大橋の下の水牢で厳寒のさなかに水責めにあって殉教した遺跡である、(以下略、年号要検討)

と刻まれています。この中の「大橋の下の水牢」というのはどこでしょう。私たちが渡る大橋の右に江戸時代の橋脚の跡が見えますが、水牢らしい跡は見当たりません。

高倉淳のホームページ

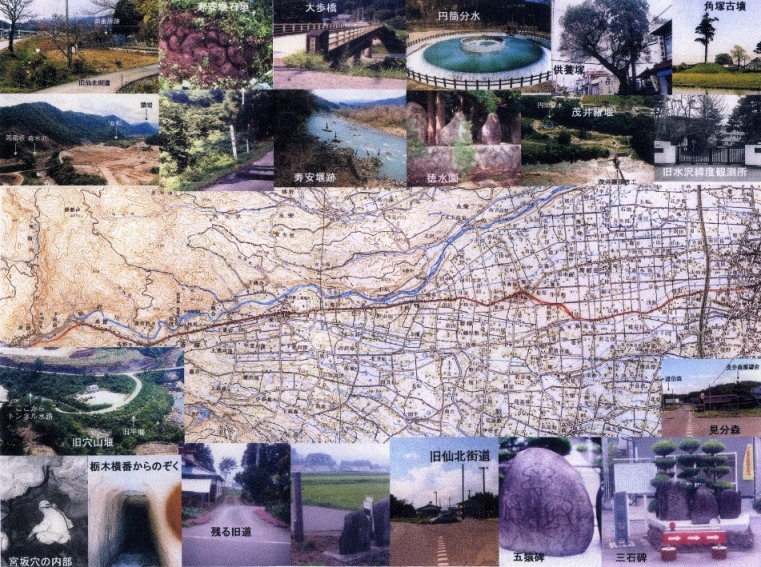

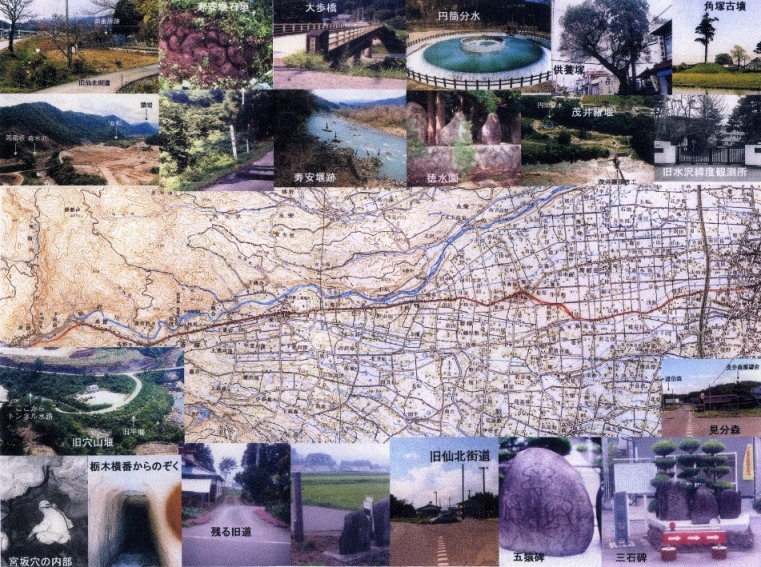

仙北街道は水沢市(現奥州市)で奥州街道で分かれ、供養塚で国道と合流し、胆沢川に沿って西に進みます。

颪江からは山道になり、藩境岩野目沢を越えて手倉河原宿(東成瀬村)を経て増田宿(現横手市)へ出る山越えの道です。街道名「仙北街道」は出羽仙北地方に通ずるのでこの名があり、出羽からの呼称は「仙台道」「仙台歩き」と言い、いずれも目的地をもって街道名にしています。ほかに「手倉越え」「秋田街道」などと呼ばれています。

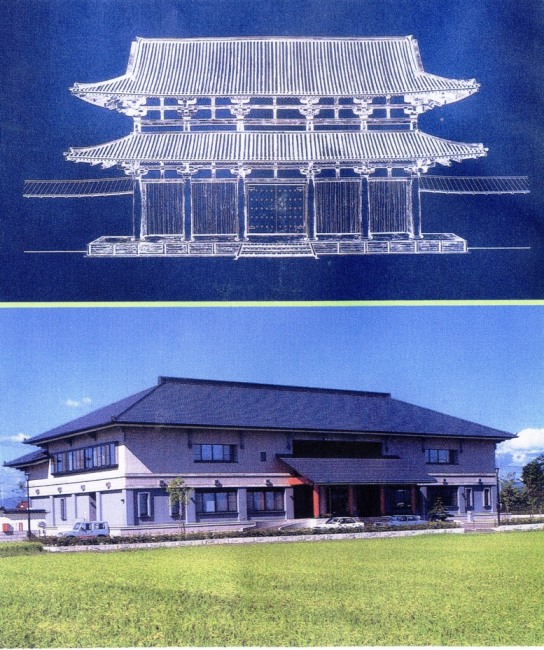

胆沢平野は胆沢川によって形成された扇状地で、北から水沢段丘、胆沢段丘、一首坂(イッシュサカ)段丘が形成され、中頃に出店断層が走っています。国道沿いには前方後円墳の北限である角塚古墳があります。「続日本紀」延暦8年(789)の条には「胆沢は水陸万頃」とあり、豊かな実りのある所と記されています。北上川と胆沢川の合流する所には、延暦21年(802)に胆沢城が構築され、蝦夷(エミシ)の長であるアテルイが坂上田村麻呂に降伏したのもこの年です。アテルイは構築されていく建物を見聞しながら、かなりのカルチャーショックを受けたのではないでしょうか。「青丹によし」は奈良にかかる枕ことばですが、その光景は青い瓦屋根、朱塗りの柱に白壁の建物です。完成しつつある胆沢城を構築する強大な国家権力を肌で感じたでしょう。

出羽に天平宝字3年(759)、雄勝城が築かれると出羽東山道は雄勝城まで延び、胆沢城と雄勝城との最短の道として利用されたと推定されます。元慶2年(878)、秋田の蝦夷が反乱を起こすと、難局を打開するために陸奥権介坂上好蔭が2000の兵を率いて秋田に下り平定していますが、この道なのでしょう。

一首坂段丘の名の由来となった一首坂(イシュサカ)には、前九年の役で敗走する安倍貞任を追った源義家が矢をつがえ「衣の館はほころびにけり」と呼びかけたところ、貞任は馬を止めてふり返り「年をへし糸のみだれのくるしさに」と上の句つけたという故事があります。前九年の役で清原武則が源頼義救援のため通った道もこの道筋でしょう。古代・中世においても陸奥・出羽を結ぶ重要なパイプの役割を果たしています。

江戸時代の仙北街道は、尾根つたいの見晴らしを楽しむことが出来、深山に迷い込むこともなく目的地に着くことが出来たこの古代・中世の道を受け継いだものでしょう。

奥州街道から分かれた仙北街道は、1㎞ほど西進しますと、近代天文学の出発点となった水沢緯度観測所(今は国立天文台水沢VERA観測所)があり、門の前に衣川村への分岐点があり、三石碑が立っています。

三石碑の右の碑は宝暦10年(1760)の馬頭観音碑で、「右ハせんぶく 左ハ衣川」とあり真ん中の碑は嘉永5年(1852)の五猿碑です。「見ざる、言わざる、聞かざる」に御幣をもった猿2匹が加わり神の使いでござる(五猿)と縁起を担いだもので、ユーモアが伝わってきます。左は天保15年(1844)の庚申塚で「右ハせんぽく 左ハけわひ(化粧)さか」と刻まれています。

ここより松岩寺跡、香林寺跡、宝寿寺を経て2㎞西に「せんぽくみち」の標柱が立ち、道標があります。宝暦4年(1754)碑には「右ハせんぽく道 南ハやまがい道」と刻まれています。ここから西北の方を見ますと、田を挟んで一字一石供養塚の柳の古木が望まれます。この間の街道は田に埋没していますが、中ほどに「旧仙北街道追分碑」の標柱があり、文久4年(1864)の碑には「南ハみつさわ 北ハさく道 西ハあきた」とあり、目の前の屋敷の北側に旧道が残っています。柳の古木のある八雲神社の境内には、嘉永2年(1849)の碑には「右ハ水沢 左ハ村道」、さらに県道をまたいで浅利氏宅には安政4年(1857)「右水沢道 左村道

西ハ市野の道」の道標があります。

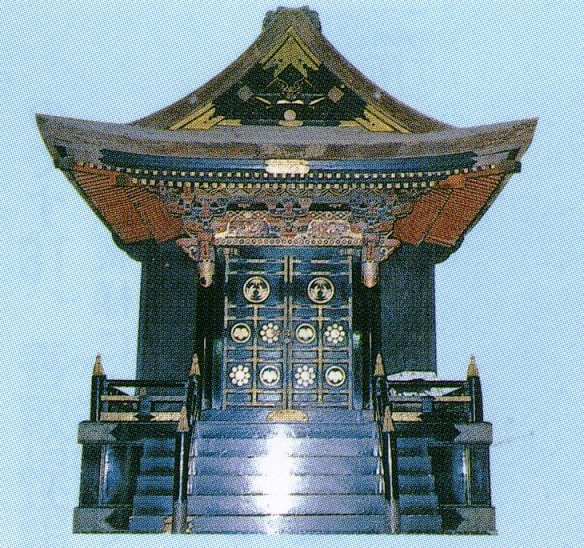

供養塚から馬留まではほぼ国道397号と重なっています。しばらく進むと於呂閇志胆沢川神社があり、奥宮である式内社於呂閇志神社(オロシヘシジンジャ)は、胆沢川の上流猿岩の中腹にあります。明治初年に若柳土橋(地名)に遙拝所が建てられ式内社胆沢川神社を合祀し、於呂閉志胆沢川神社となりました。本殿内には伊達宗章(ムネアキラ)霊廟厨子が安置されています。国道を離れ鳥居をくぐる参道が旧道で、社殿の南の道路脇に石碑群があり、前をながれる寿安堰に架かる朱塗りの橋を渡って国道に出ます。

この寿安堰を数百メートルさかのぼった所に、茂井羅堰と寿安堰にかかわった人たちの徳をたたえる碑の立つ徳水園があり、園内には巨大な円筒分水工があります。後藤寿安の開削した取水口跡は近くの大歩橋(オオアゴハシ)の上から見ることができ、河原には平堀跡の石組みを確認することが出来ます。

このあたりを堰袋と言い、道の右側に明和5年(1768)の「右ハ鹿合みち 左ハ一之ゝみち」の道標、道路の南側にある赤松が一里塚の跡です。市野々には享保19年(1734)の「右はまいさわ道左ハ水沢道」の道標があります。

「仙台領遠見記」には「市野々と云う所に御番所あり」とあり、「風土記書上」には寛文3年(1663)に颪江から市野々に移されたとあります。また同風土記には「颪江は町場ござなく」とあり、市野々については「市野々は駅場ではいが御用通用があるので、里数・駄賃書上げ候」とあり、颪江の宿駅としての機能は番所同様に市野々に移され、検断が置かれ、継立業務も行われていました。

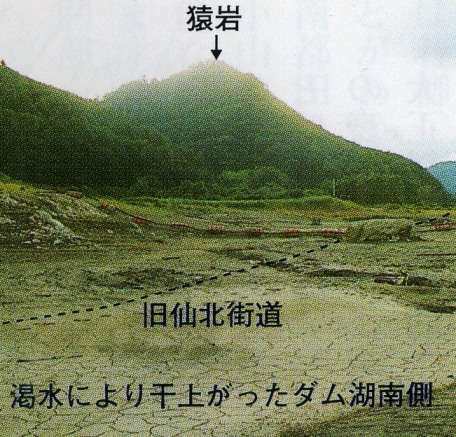

市野々からは正保国絵図にある「馬留坂」一町(109m)」を上り、下って胆沢川を渡り、人家6軒ほどの尿前(シトマエ)を過ぎて再び胆沢川を渡ります。この付近は現在石淵ダムの湖底にあり、胆沢川と前川が合流していました。ここには寛政元年(1789)の道標があり「右ハをろせい通左ハさる山社祠道」が立っています。「さる山社祠」とは、前記しました於呂閇志胆沢神社の奥宮です。

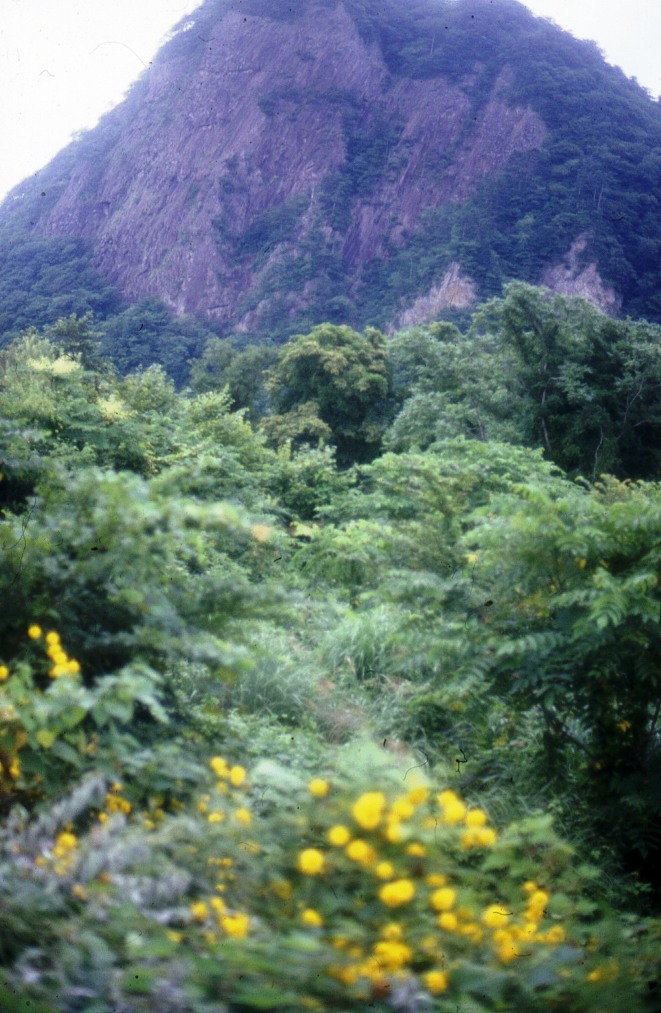

今は荒々しい岩肌の露出している猿岩トンネルを通り抜けるが、旧道は猿山の麓を迂回し、前川を渡って颪江に通じていました。「奥羽観蹟聞老志」に「箴(コサイ)橋(おさご橋) 若柳村颪江の辺にあり、谷川の上両岸へ藤蔓を引っ張り、横に柴を疎にからみ付した橋なり、幅三尺長さ十間余もあらん」と記されています

。

颪江宿の入り口の問屋跡と伝える所には、菊芋の黄色の花が鮮やかでした。番所も兼ねていたかもしれません。「仙台領遠見記」によると、ここには制札が掛けられており、水沢への駄賃264文で「此所に百姓十八軒住居」とあります。この住居跡には今でも水仙の花が美しく咲くと伝えられています。

江戸時代は幕府がキリスト教を禁止し、各地で数々の弾圧が行われています。伊達政宗の家臣後藤寿安は熱心なキリスト教信者として福原(水沢市)に領地を拝領しました。元和9年(1623)、寿安にも取り締まりの手が伸び、寿安のもとに身を寄せていたポルトガル人宣教師ガルバリヨは福原を離れ、颪江の南の渋民沢銀山に身を隠しました。「仙台領遠見記」に「下嵐江より西南の渋民沢という金山があり、殊の外繁昌、小屋も千軒ばかりあり、遊女などもあるよし」とあり、この辺一帯を「千軒原」と言っています。

ガルバリヨは信徒と共に捕縛され、仙台城下に送られ広瀬川に架かる大橋の袂で処刑されました。現在、大橋の傍に「キリシタン殉教碑」として、ガルバリヨ神父と殉教した武士および濃夫の3体の像が建てられています。その銘板には次のように刻まれています。

ここでかねがね私が抱いていた疑問を申し上げます。大橋を渡って右側の仙台国際センターは江戸時代の水沢伊達の屋敷跡です。その広瀬川ぎわに少し高くなって椅子を置いてあります。その下は空洞で広瀬川に通じています。川の水位が低い秋から冬分には長靴を履けば中に入れます。この遺構何でしょうか。ご教示いただければ幸いです。HP故の愚問お許し下さい。

間もなく根本が1mを越える楢の朽ちた切り株が目につき、案内をしてくれた佐々木藤男さんに聞いたところ炭焼をした所とのこと、やがて平成道標「御清水場」に着きました。かってここを通った人々の喉を潤した水呑場を探しましたが、確認できませんでした。ブナ林の一際大きな熊の爪痕の残る大木前で一休み、佐々木藤男さんの熊の話しや山談義は興味しんしんでした。

平成道標のある「小胡桃」からの南西に栃ヶ森、桑原岳とマツルベ山が、南の方には高檜能山の眺望は素晴らしく、大胡桃山への坂道である「アドレ坂」の道標から東へ20mの所からは胆沢平野を一望にすることができました。

間もなく颪江から6㎞の所にある「分岐点 東方向下嵐江六キロ」の標柱にたどり着きました。実は私たち一行は大寒沢林道終点から急坂を登り、この分岐点から歩きはじめたわけです。距離は6㎞ですがアップダウンで、道は狭いのですが枯れ葉の絨毯、刈払いをした篠竹のスプリングの上を歩くようで「正保国絵図」にある「この間一宇大難所」を体験できる山道でした。

ここから先は、胆沢町が作成した「仙北街道案内マップ」を基にして藩境岩目沢までを辿ってみることにします。

大寒沢林道終点から胸突き八丁の急坂を登り切ると仙北街道に出合います。右折するのが今来た道で、左折して「大胡桃山」は街道随一の景観絶佳、展望のきく所です。道標に向かいます。大胡桃山に源をもつ「ツナギ沢」は栃ヶ森から流れてくる栃川と合流して小出川となります。小出川は大胡桃山・小胡桃山と笹森山の間を流れやがて胆沢川に合流しています。

「ツナギ沢」には昔は丸太橋があったそうです。ここから数カ所の沢を越えて二またの滝を目標に進むと「栃川」の道標に辿り着きます。ここから小出川まで桂の大木の下をくぐります。「小出の越所(コエド)は、川原を上流に向かうと太いブナの木があり、これを目印に川越をし、山坂道を進み「栗畑」を経て、県境の「柏峠」に着きます。柏峠は「中山峠」・「かしゃ峠」とも言い、標高1,018mの街道随一の高所で、夏は樹木が茂って見えにくいですが、西に鳥海山、北に焼石岳、東に早池峰が遠望されます。

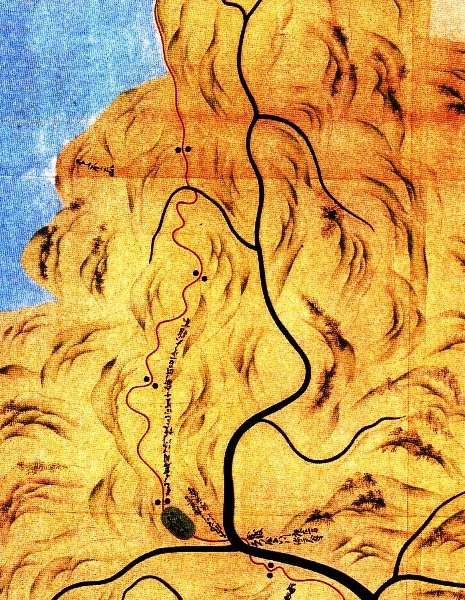

柏峠から県境に沿って進むと藩境塚のある岩目沢に到着します。正保国絵図には「此道出羽国手倉河原へ出る、颪江より岩目沢境まで四里十五町、颪江より境目まで大難所、馬足

叶わず、十月から三月まで積雪で人足叶わず、この境より水沢宿まで十里二十九町十四間」と書き込まれています。

文政8年(1825)の「手倉越え牛道事件」は、人のみの道を「馬道」に拡幅するために秋田側と岩手側で相談をして工事を始めました。仙台藩では許可をしたましたが、秋田藩では不許可としましたので「牛道」の工事にかかりましたが、秋田藩から停止命令が出て 責任者は投獄された事件がありました(マップより)。

この「仙北街道」がまがりなりにも出来たのは地域お方々のおかげと感謝をしながら作成しました。また胆沢町教育委員会発行の『旧跡をたどる胆沢の歴史散歩』からは映像や記事を多用させていただきました。お礼を申し上げます。