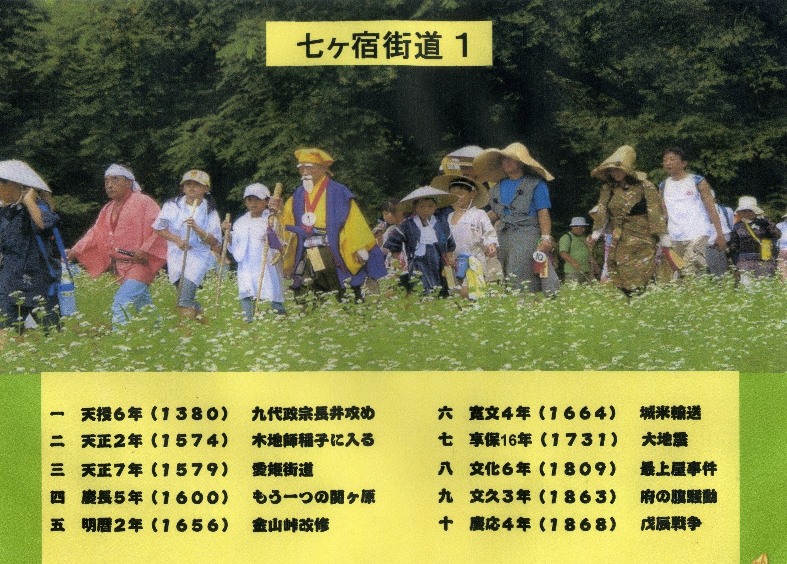

「七ヶ宿街道 1」は今まで依頼されて講演したときのパワーポイント「羽州街道」「大名の旅・庶民の旅」などの映像を再録しながら進めていくことにしました。

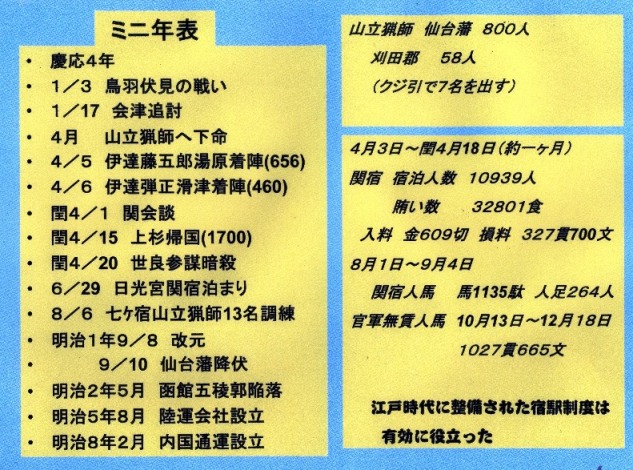

最初のミニ年表はこのホームページの目次でもあります。年代が特定できない旅の豆知識などは「七ヶ宿街道 3」として別に編集したいと思い、「2」は山形藩の「国替え絵巻」を考えています。

七ヶ宿町の歴史は街道の歴史で、江戸時代は町名にもなっている七つの宿駅を中心にした交通史といえます。明治時代になるとその延長線で陸運会社・内国通運に模様替えをして近代化がすすめられました。明治天皇の東方巡幸に始まる馬車の時代は短く、明治20年の東北線の開通、同32年の奥羽線の開通によって鉄道・自動車の時代が出現しました。

このため幹線道路である奥州街道と羽州街道を結ぶ脇街道は衰微し、七ヶ宿は生活の道を木炭の生産に求め、木炭王国を築きました。

しかし昭和30年代の高度経済成長の訪れによるプロパンガスの普及によって人口減少によって過疎の町となりました。そしてかっての参勤交代や三山詣の賑わいを再現しようと「わらじで歩こう七ヶ宿」などの町おこしで年々盛んになっています。しかし七ヶ宿には江戸時代の景観を楽しめる旧道は少なく、よく旧道が保存されているのは、白石市の小坂峠、西はずれの上山市の金山峠です。

現在、二井宿峠・金山峠に関係ある高畠・楢下・湯原の三宿サミットが活動していますが、桑折・藤田・白石・七ヶ宿宿も加えて広域のサミットも選択肢の一つかもしれません。

一 九代政宗長井攻め

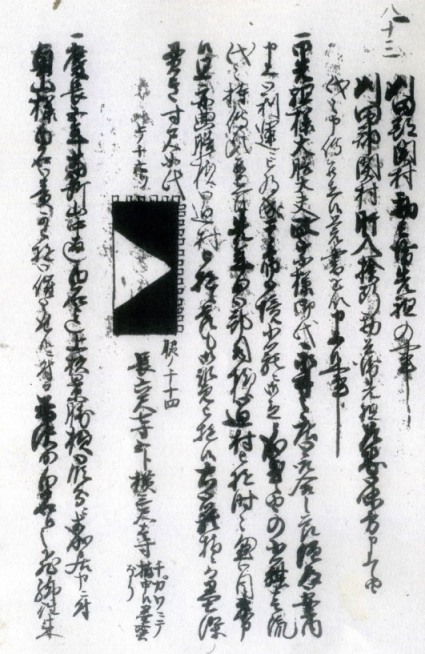

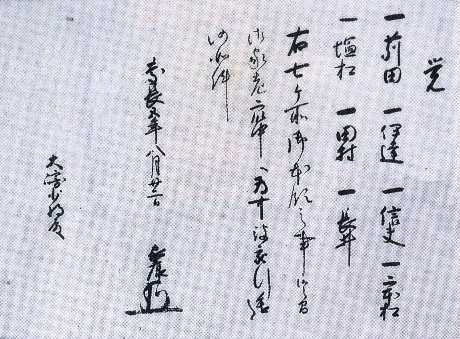

左の史料は東北大学付属図書館所蔵の著者不明の「源貞氏耳袋」巻12巻に記載されている「長井攻め」の史料です。この史料は平成20年に翻刻されています。描かれている旗指物について、「墨染 寸尺長六尺七寸五分、横三尺壱寸」とありますので、ほぼ縦185㎝横100㎝となります。

長井攻めは七ヶ宿の歴史の夜明け(文献)で、奥羽山脈を越えて山形に通ずる街道の歴史の始まりでもあります。源頼朝の平泉討伐の功によって福島県の伊達地方を与えられた伊達家初代の朝宗以来、領土を広げ、福島県桑折町の西山城を居城とする八代宗遠・九代政宗は、山形の置賜の豪族長井氏を攻め高畠城を居城とします。天授6年(1380)のことです。

このときのことが、「関村安永風土記」に記載されています。「御当家御先祖儀山様出羽永井御合戦の砌、間道を御導きつかまつり候ところ御利運にまかりなり候につき御賞として旗ならびに御詠歌拝領」とあります。儀山様とは九代政宗で、十七代政宗は貞山様です。

また滑津に名勝「滑津大滝」があり、観光客で賑わっています。その川向こうを見上げると中世の古屋館跡(コヤダテ)があり、政宗が越年しています。関村の渡部家と同じく滑津桜井家について「安永風土記」を引用してみましょう。「(前略)右合戦に父子共に討ち死につかまつり候由申し伝え候、陣椀十人前今もって所持つかまつり候」とあります。

関村の渡部家の旗指物は箱を残すだけですが、桜井家では椀・徳利・お盆を大切にに保存しています。町の文化財としてこれからも保存して欲しいと願ってやみません。

渡部・桜井家や街道筋の子孫はその後、野伏として命脈を保ち、慶長5年の政宗の白石城攻めのときにも政宗に味方しています。後ほど「もう一つの関ヶ原」に登場します。

なかなかにつゞらおりなる道絶えて 雪にとなりの近き山ざと湯原宿の西端に東光寺があり、九代政宗と夫人の位牌がありましたが昭和30年の火災で焼失しました。政宗の法名は「東光寺殿儀山円孝大居士」、夫人は「輪王寺殿蘭庭明玉大姉」です。墓は東置賜郡糠野目夏刈にあり、長い間荒れるにまかせていましたが、伊達家の調査で発見され明治37年に石垣をめぐらし墓標を建て世に知られるようになりました。夏刈の資福寺跡にも供養墓があります。

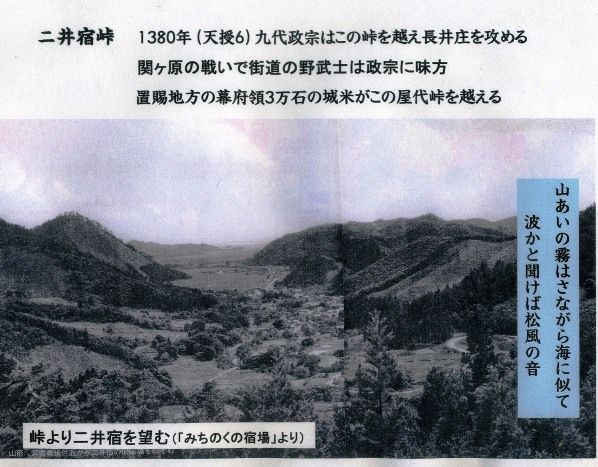

山あひのきりはさながら海に似て なみかときけば松かぜのをと

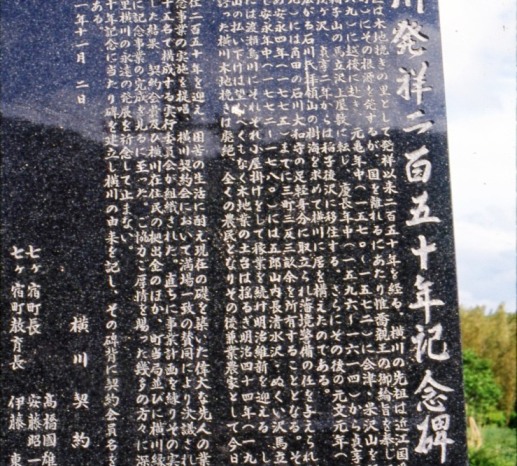

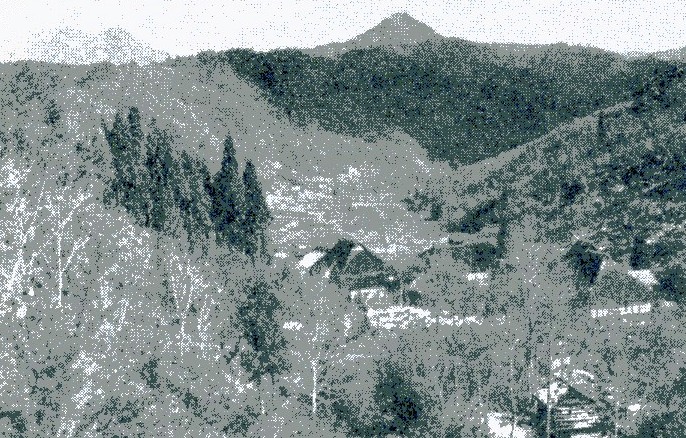

左の写真は横川の集落で蔵王連峰の南の不忘山の山麓の七ヶ宿町にあります。水源涵養林岳山(ダケヤマ)の水を集めて白石川に合流する横川の中流にあり、住所不定の木地師が定住した場所でもあります。木地師とはロクロを使って木製器具作りを業とする人々のことでコケシ製作のルーツと言えましょう。

白石高校から七ヶ宿分校に転勤を命ぜられ、古文書や歴史資料の豊富な七ヶ宿への赴任を喜んで受けたのが昭和48年でした。この年は記録的な豪雪で湯原では軒までの積雪がありました。ここには1年しかいませんでしたが、生徒たちと夜おそくまで雪の中で陶器の窯焚きをして楽しんだことが思い起こされます。

昭和61年、定年退職を目前にした仙台図南萩陵高校に横川在住の高橋国雄(前町長)さんが来校され、横川「木地の古里二百五十年記念誌」をまとめて欲しいとの依頼がありました。七ヶ宿町史編纂でお世話になった関係もあり、「よいでしょう」と引き受け、原稿締め切りはと尋ねたたところ、記念式典が11月2日にあり、100ページ程度で編集期間が3ヶ月という綱渡りの企画でした。

幸い同じ職場に民俗学に造詣の深い芳賀清一氏がおり、協力をお願いしたところ快諾を得、私が文献的側面から第一章「木地の古里」、芳賀氏が民俗的な分野を第二章「ムラと暮し」として執筆し、ようやく式典に間に合わせました。このホームページはその第一章をもとにして書き進めていきます。巻頭は未来社のカメラマン故矢田金一郎さんの写真で飾りました。

(一) 木地業の祖・惟喬親王

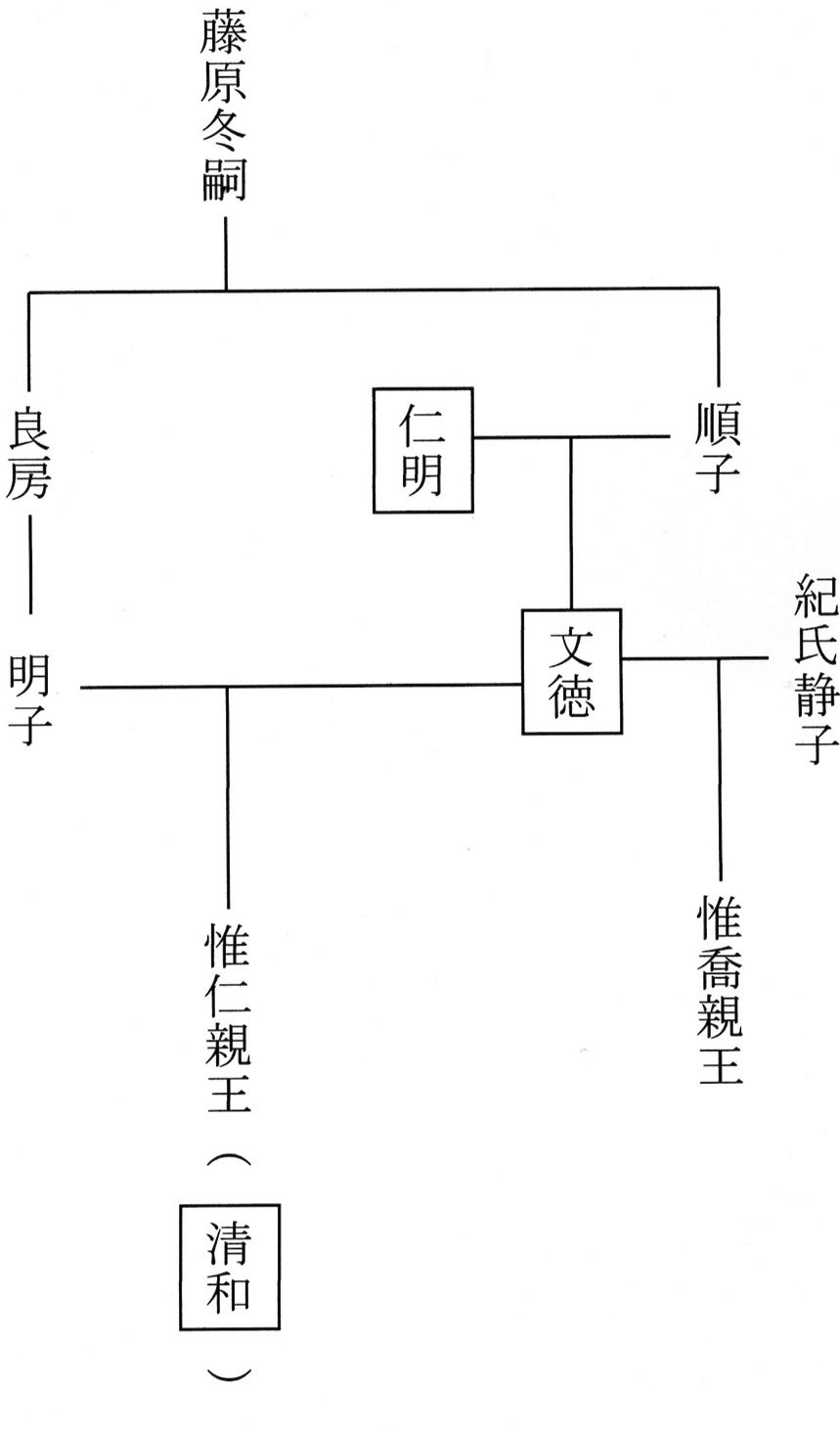

平安時代は天皇と結びついた藤原氏が全盛時代を迎えた時代です。その基を築いたのが藤原冬嗣で、娘順子が文徳天皇の母で、天皇には腹違いの皇子がいました。第一皇子が当時斜陽であった紀氏静子との間に生まれた惟喬親王(コレタカ)です。弟は藤原良房の娘明子との間に生まれた第四皇子惟仁(コレヒト)親王で、生後9ヶ月で皇太子になり、9才で即位して清和天皇となります。 惟喬親王は弟の清和天皇に位を奪われて出家しました。その時に親王に従ったのは太政大臣実秀と堀川中納言などでした。夕方には近江国愛知郡岸本城橋という所に着き、お寺があったのでそこに泊まりました。その時、一人の翁が来てここは昔、聖徳太子が物部守屋と戦ったとき、ここに城を構え橋を架けたので城橋と言い、春日大明神を勧進したと語ってくれました。 親王は太子殿に三日三晩籠もって八日目の朝になり、愛知川をさかのぼり、小椋郡に着きました。そこには九尺四方の岩谷があり、昔千手娘が読経供養したと伝えられていましたので、親王も終夜灯明をあげ法華経を唱えました。それからは太政大臣を小椋太政大臣実秀卿と呼ぶようになりました。

弟に天皇の位を奪われた傷心の惟喬親王は、貞観14年(873)に病と称して比叡山麓の小野(京都市)に隠棲し深く仏教に帰依して余生を過ごすことになりました。この辺の事情を横川に伝わった「木地屋文書写」によって紹介しましょう。

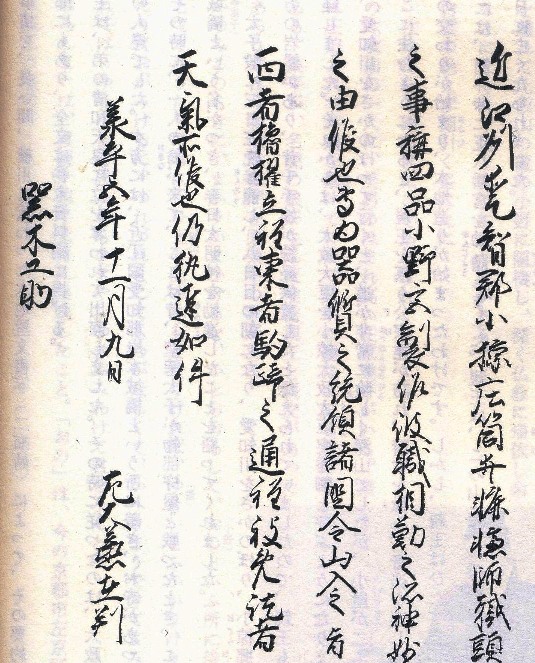

以上が惟喬親王伝説の要約ですがその冒頭に、承平5年(935)11月9日の年号のある次の免許状(綸旨(リンジ)が記されています。

さらに愛知川をさかのぼって行くと、道が非常に険しく深山でしたが小屋が2軒と寺があり、親王はここに住むようになりました。ここに親王を慕う公家たちが訪れ、詩歌を詠み音楽を楽しみ、近くの樵人との交わりが始まり木地造りが始まったわけです。親王はひたすら仏道に精進し筒井峠に正八幡宮を勧請し19年後の元慶3年(879)11月9日に亡くなりました。近江の愛知郡小椋庄筒井ろくろ師は、小椋宮製作と称し相勤め神妙である。山に入り、木を伐ることは西は櫓櫂のたつほど東は駒のひずめの通る所、すべてを免許する

これが諸国の木地師たちが大切に所持している全国のどこでも伐木してもよいという天下御免の綸です。宛名の「器杢助」は実秀の本名だろうといわれています。なお「在判」と手書きしてあるのは、この資料が写であることを示しています。なお、横川の惟喬親王綸旨は、明治7年5月の横川大火によって木地師文書とともに焼失しました。

承平五年十一月九日 左大丞在判

器杢助

(二) 横川木地師の漂白

明治2年「刈田郡関村の内横川木地挽古来之儀書上申し候御事」という文書が残されていますので要約してみましょう。筋書に矛盾のところがありますが、大きな流れとして読んで下さい。明治の資料ですが横川木地師の由来を知ることのできるこれ以上の資料はありません。

私たちの先祖は、近江国愛知郡で木地挽渡世をしてきたものである。永禄年中(1560~69)に越後国に移り、続いて元亀年中(1570~73973)には会津米沢山に移った。理由はいずれも「木地木切り尽くし」のためである。仙台領湯原村にくるのは天正2年(1574)で、稲子馬立沢上屋敷に小屋がけをして挽方を始めた。ここも木を切り尽くしたので、慶長年中(1596~1614)には峠田の茂ヶ沢に移り、貞享元年(1684)までロクロを回して居住した。同2年には稲子後沢(ウシロサワ)で元文元年(1736)まで木地を挽き、同年10月に横川に移住した。安永年中(1772~80)には御論山(五郎山)のうち清水沢・ぬくい沢・馬立沢の三沢で木地挽渡世を願い出て許された。その後天明2年(1782)には渡瀬村の烏川に小屋がけをしたが木を切り尽くしたので再び横川に戻った。以上が「古来之儀書上」の要約です。書上はわかりやすく要約してありますので、原文を見たい方は『七ヶ宿町史 資料編』をご覧下さい。この資料を次の写真を中心に追いかけ、疑問点も合わせて下記してみます。

横川は他領との境にあるため、木地師たちは宝暦9年(1759)に角田の石川侯の家中にとりたてられ、領際の警備と山川取り締まり役を命ぜられ足軽として永住することになった。そのため田畑を合わせて748文を開発したが不忘山麓で三年一作の収穫があればよい土地柄である。生活を続けていくためには、どうしても今までの木地挽稼業続けざる得ない。しかし木地木になる木筋のよいものは100本に1本位しかなく、また椀類はブナ・クヌギ、丸盆・挽鉢は栗・楢などに限られており、腰を落ち着けていたのでは材料入手ができない。寛政年中(1789~1800)には渡瀬村の大梁川および滑津村大深沢・大岩沢で、文化11年(1814)には渡瀬村の大美ヶ沢・烏川の三ヶ沢で木地木を採取した

①は後沢の街道沿いにあった六地蔵を、昭和42年に町道造成のため横川公民館に移した時の入仏式の模様です。②は後沢にある木地師の墓地で(宮川和夫氏撮影)五輪塔に混じって後の方に万年塔が見えます。万年塔は米沢独特の供養塔で、知勇兼備の武将直江兼継の考案といわれ、四角の竿石の中を空洞にして正面には複数(九つが多い)の穴があいています。空洞には棒を通し担げるようにし、穴には綱を通し運べるようにしてあります。洪水などの緊急時の土木工事に使えます。万年塔は米沢や高畠を散策するとよく見かけます。このことは稲子の木地師集団が米沢から移住したことを示しています。

③・④は熊沢にあった地蔵と墓地です。③のお地蔵さんは『山村に生きる人びと』(菅野新一)によれば「シシ千匹を捕らえるとその供養のために立てたと伝えられています」とあります。

④の墓地には、元禄14年(1701)、宝永8年(1711)、寛保2年(1742)の墓があり、寛保の墓を除いては後沢から元文元年(1736)に移住する以前のお墓ということになります。お地蔵さんに合掌して南に進むと平場がありそのはずれにに墓地があります。

この平場には熊沢銅山の坑夫たちの住居があったと言われています。私たちは渡邊区長さんの案内で高橋国雄・小椋一光・高橋範明さんと芳賀・高倉で銅山跡を探査しました。熊沢をさかのぼりますと金山沢と乙森沢に分かれ、一行は金山沢に向かいました。銅山跡について「安永風土記書出」には「大頭山銅山跡、右は石川大和様御自由山横川にこれあり、宝永年中大坂屋源右衛門と申者

掘方仕由、其後出方これなく相止申候」とあります。⑤はその時の写真です。

「封内名跡志」には横川は川の名で現在の集落のある所は横平地とか横平沢であると記しています。また寛政年間に著された「封内土産考」の「挽物」の項には、「木地挽ハ気仙木地山・刈田熊沢・一ノ迫鬼首等ヨリ出サル」とあります。「古来書上」の「横川に移住した」は厳密には「熊沢に」なのでしょう。その後、御論山、稲子、渡瀬に小屋がけして再び横川に戻って来たとあり、宝暦9年に石川公の足軽に取立られていますので、横川に定住するようになったのは、これ以後とも考えられます。⑤の「五郎山」の説明に移りましょう。

(三) 五郎山考

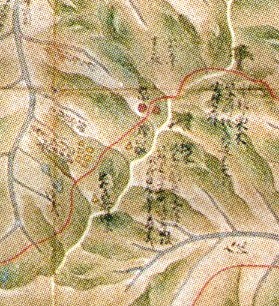

仙台藩の境界を決める原則が「水落峰切」(分水嶺)・「片瀬片川」(川の中央)であることは前にも書き、その他に街道もあると「栗原市の奥州街道」で触れました。仙台領にはこの原則に当てはまらない場所が7ヶ所あり、それらは絵図にして保管してあり、その中の1枚に「湯原踉合沢絵図」(アクトアワセサワ)があります。その箱書に「水落嶺切ニ御座無く証拠のための絵図」とあります(『七ヶ宿町史資料編』口絵)。場所は二井宿峠辺りのようです。

左図は宮城県図書館蔵の「刈田郡湯原村と伊達郡茂庭村と山境御論所絵図」(『七ヶ宿町史資料編』口絵)です。五郎山は古くは稲子山と言い、寛文7年(1667)から同9年まで、湯原村と幕府領茂庭村との間で境界争いがあり、御論山となり、今は五郎山と言っています。現在スキー場となっている峠田岳の南西の標高904mのお椀をふせたような山です⑥。

この地域は明治11年にも一時福島県に所属が決まっています。しかし宮城県と稲子の人たちの強い要望により宮城県に編入された経緯があります。稲子を流れる摺上川は福島県飯坂に通じ、地形から言っても、また経済・文化圏からも福島県に属した方が自然でしょう。現在の国道399号は鳩峰峠を越え高畠に通じており、江戸時代には牛による運搬が盛んでした。

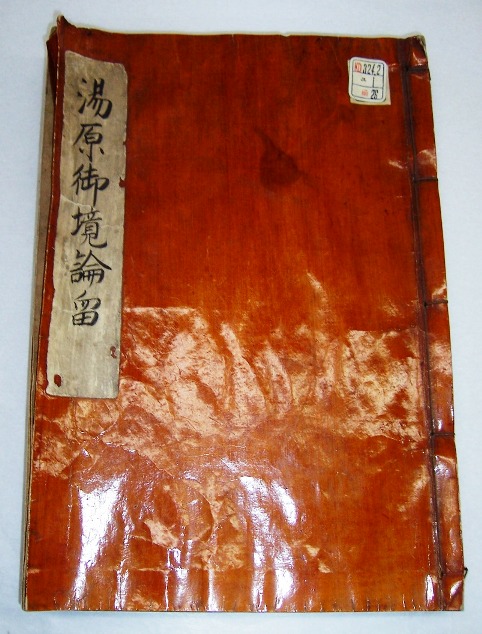

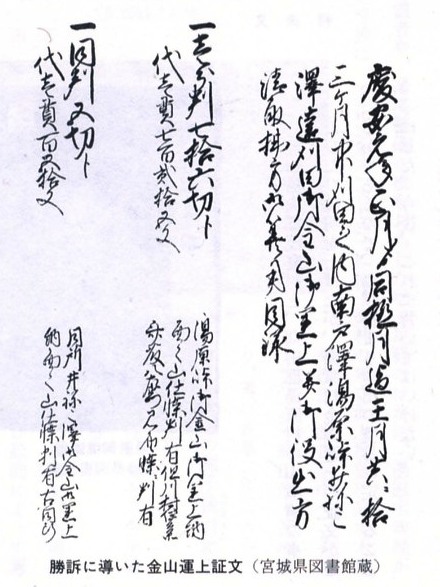

この境論争について永年保存の重要書類「湯原御境論覚」が宮城県図書館に保存され、経過の内容が克明に記録されています。この論争は幕府評定所に持ち込まれ湯原が勝訴しました。その決定的要因は金山運上(税金)の物的証拠でした。

この「湯原御境論覚」は116丁(232ページ)に及ぶ史料ですが、その中から木地師に関するものを摘録してみますと「係争の地の山中沼平には、湯原木地挽き内蔵允・助左衛門・源七郎・弥左衛門・金蔵・久作などが、寛永七年(1630)から同十五年まで居住し、その屋敷跡と内蔵允嫡子惣五郎の墓が残っています」です。

(四) 仙台藩お抱木地師新国掃部の系譜

「安永風土記書出」に「宮城郡国分大倉村組抜木地挽書出」がありますので要約してみましょう。

新国掃部は元会津で、新国彦六郎の子である。彦六郎は会津米沢桧原と申す山中で、子の掃部は木地を挽くことを習い覚えました。天正十四年、伊達政宗が米沢に居城している時に政宗から木地師として六貫文(60石)の知行が与えられ木地挽の御用を勤めた。

掃部が木地師として知行6貫文で召し抱えられ、湯原で木地を挽いたとありますので、稲子の近江系木地師と交流があったでしょう。

政宗が米沢から岩出山へ、続いて仙台に居城を移しますと、掃部も根白石大沢村大倉に居住し木地を挽きました。どのようなものを挽いたかを「書出」によって紹介してみましょう。寛永11年(1634)に政宗上洛のおりに掃部の子権七を伴い、京都で蓋挽喜兵衛に弟子入りさせ蓋細工を稽古しています。権七は寛文元年(1661)には仙台大橋の擬宝珠を、新国六右衛門は貞享元年(1684)に江戸屋敷の御台所家具を国元で挽方塗り方をして納め、元禄7年(1694)には三代藩主綱宗の前で数寄屋御椀を品川屋敷で挽いています。

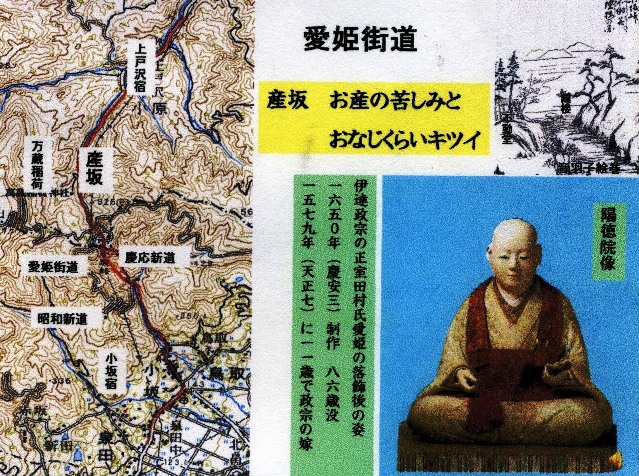

(一)小坂峠

小坂峠は天正7年(1579)11月に三春の田村清顕の娘愛姫(メゴヒメ)が、米沢にいる伊達政宗に輿入れするときに通った道なので、このような愛称で親しまれています。

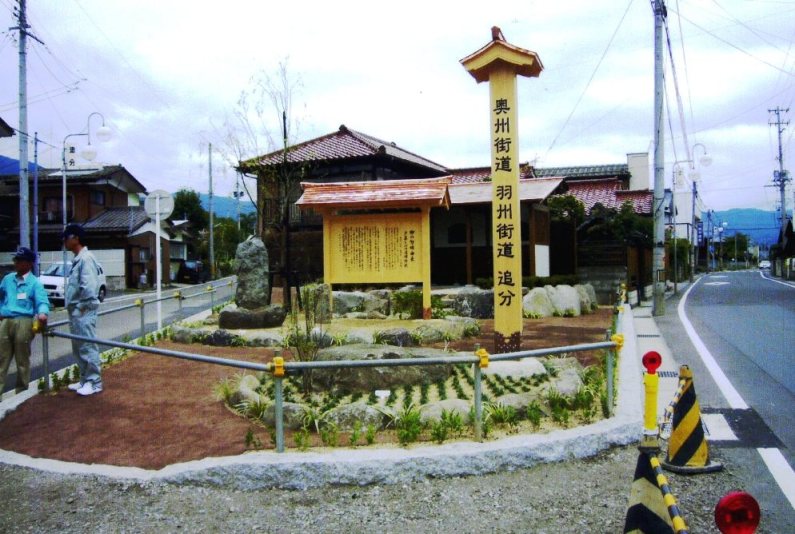

羽州街道は桑折で奥州街道と分かれ、小坂宿を過ぎると間もなく万藏稲荷の第一の大鳥居があり、目を移すと「羽州街道」の標柱が立っています。ここから愛姫街道ですが、しばらく沢を登ると右折する道があります。この道は慶応2年(1866)に北半田村(桑折町)の豪農飯田伝之助が私財投じて造成した道です。

愛姫街道は右折せず直進しますと「伊達政宗夫人輿入れ道」の標柱が建ち、ここからは急坂になり、峠の茶屋の手前は胸突八丁です。日本海側の13大名の参勤交代の道で、庄内藩の酒井忠器(タダアツ)は小坂宿で駕籠を降り歩いたと記録にあります。また山形の置賜地方の城米(幕府領の米)を江戸に運ぶため、年間5000駄がこの急坂を下りていました。

ようやく峠の茶屋に到着しました。ここからは遠くに霊山(リョウゼン)、中ほどに阿武隈川が見え、目の下には今くぐっててきた赤い鳥居が目に入ります。その昔、奥州藤原氏と源頼朝の厚樫山の合戦や松尾芭蕉が「天の命なり、気力聊かとり直し、道縦横に踏み伊達の大木戸をこす」という光景を思い浮かべるのもよいでしょう。

現在の舗装道路は、昭和47年に完成されています。旧道を歩くには慶応の道を峠の茶屋から下るとよいでしょう。

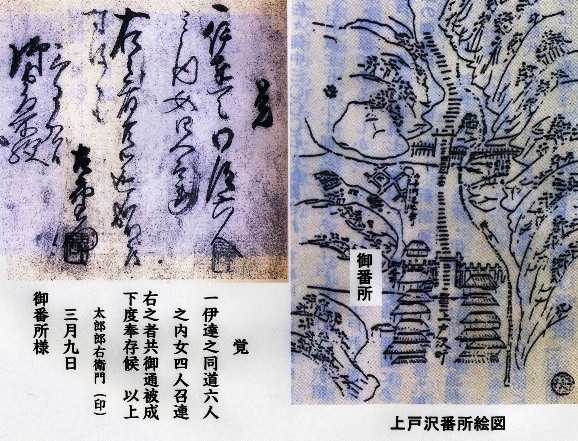

(二)上戸沢宿

小坂峠をはなれ、赤い鳥居の建ち並ぶ万藏稲荷を横目に見て上戸沢宿に向かいます。上戸沢は七ヶ宿街道の第一の宿場です。入り口に番所跡があります。七ヶ宿街道は通称で江戸時代の代表的名称は「山中通り小坂越え」ですが、山中とは文字通りの山の中を通るというのではなく、刈田郡を「里前」と「山中」の大肝入の支配する行政区にわけた呼び名です。

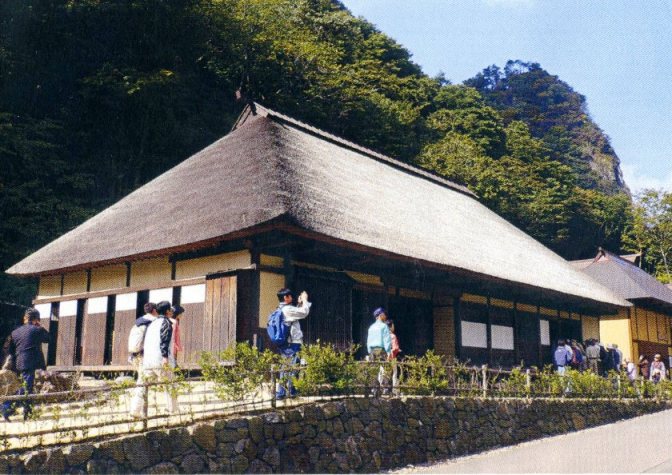

入り口に番所跡があります。番所は人々の通行や物の出入りを厳しく取り締まる関所のことです。番所絵図を見て下さい。番所跡の標柱の位置が違っています。道は街道のイメージを残すためにマロン(栗色)道路で、入り口左側に木村検断屋敷がありました。検断とは町場の責任者で七ヶ宿の場合、伝馬・継立(運送)をする問屋を兼ていました。この検断屋敷は平成5年に木村家が新築することになり、材木岩公園に復元移築することになり、取り壊しをまぬがれ、材木岩公園に復元移築し材木岩の名勝に花をそえています。

(一)白石城攻め

左の図は仙台市博物館の「伊達政宗と家臣たち」からの引用で、「天正十七年末の領土と主な家臣配置図」とあります。天正18年(1590)、天下統一を目指した豊臣秀吉の小田原攻めにおくればせながら参陣した伊達政宗は戦国武将として広げてきた領土を没収され、葛西・大崎の所領が与えられました。

秀吉が死去し、天下は徳川家康と石田三成の対立となり、慶長5年(1600)9月15日の関ヶ原の決戦を迎えます。政宗は躊躇なく家康の陣営に味方をし、三成と結んだ上杉景勝を押さえるために、急遽大坂をたち名取郡北目城に入ったのが7月12日で、同24日には上杉の拠点白石城を囲みます。家康がこの決戦に勝つためには、どうしても上杉を米沢に釘付けにする必要がありました。

慶長5年8月22日に家康は政宗に「刈田・伊達・信夫・二本松・塩松・田村・長井」の旧領を与えることを約束しました。この旧領49万5800石を加えると100万石を超えるので「百万石の御墨付」といっています。実現したのは刈田郡2万石だけで他は幻と消えてしまいました。

政宗は白石城の白石川を挟んで対岸の今の陣場山に陣をしきました。陣所の近くに多くの野伏がいました。家康の使者今井宗薫は「何者ぞ」と尋ねますと「彼等は米沢と白石の補給路遮断に健闘してきた小原・七ヶ宿の野伏」と答え、政宗は野伏 たちに、その功をねぎらい「とくと見物せよ」と申し渡しています。 (二)野伏の活躍

敵陣を見ると青磁色に白鱗の旗指物が見えます。「あれは父輝宗が奇禍にあったときの畠山義継の家臣鹿子田和泉の嫡男右衛門である。生け捕りにせよ」と命じています。白石城主甘糟備後は白河口で家康勢との決戦に備えて不在で留守を登坂式部が守っていました。政宗は今井宗薫に得意の「つるべ鉄炮」(射手がならんで次々に撃つ)をご覧にいれましょうと思っていましたが既に合戦は始まり、夜には本丸を残すのみとなりました。城内は降伏の相談がなされていましたが鹿子田は「主君・亡父の仇」と城門を討って出たところを味方に討たれて殺されました。

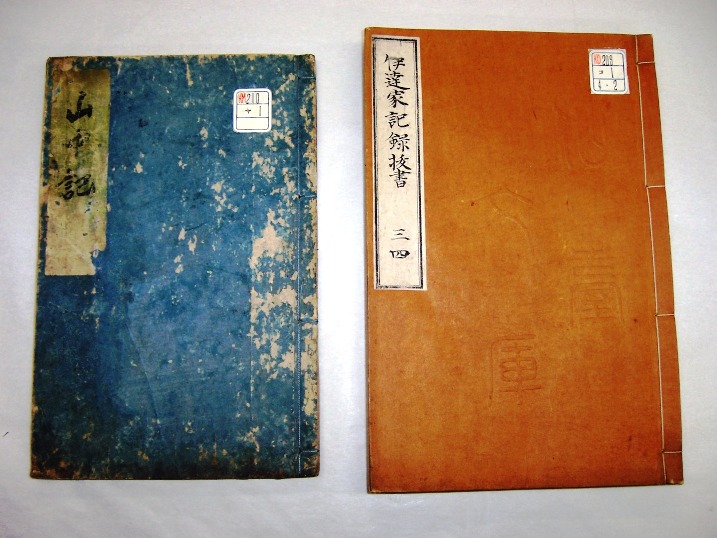

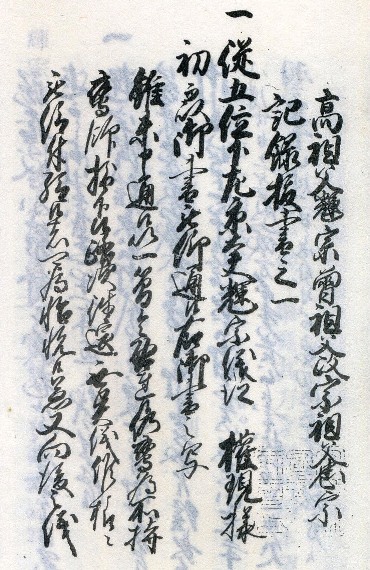

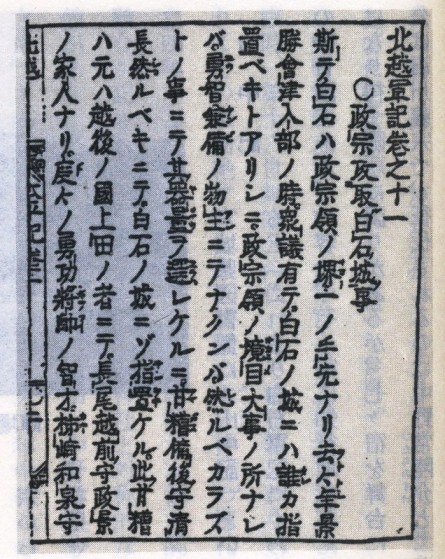

宮城県図書館に「高祖父輝宗曾祖父政宗祖父忠宗記録抜書」(この後は「記録抜書)および「山中記」があり、前者は「宮城県古文書を読む会」で翻刻出版されています。この史料は「三光録」とも言い、その中の慶長5年の部分が「白石軍記」とか「山中軍記」として流布していました(『七ヶ宿町史資料編』。「山中記」は本文中に「これより白石軍記に詳しいので略す」とあり、白石攻めの後日譚といえます。いずれも仙台藩側の資料ですが「北越軍記」は米沢側の資料で内容はかなり違っています。

「記録抜書」は全6巻で、小原・七ヶ宿の野伏 のことが記されているのは「巻四」の「慶長四年より同五年十月まで」です。なお「九代政宗の長井攻め」で引用しました「源貞氏耳袋」の大部分はは野伏 の活動が要約されています。

(三)米沢への道筋

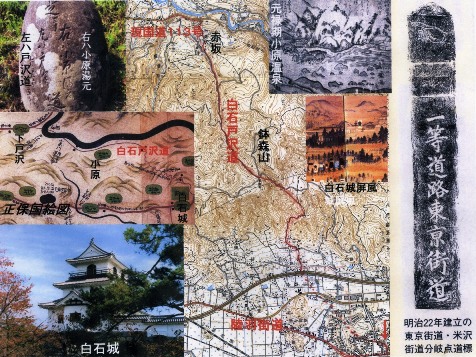

湯原宿を過ぎた所の追分碑の「左ハ米沢海道」はよく知られており、次の「金山峠改修」でもふれますが、白石市南町の「北方二等道路米沢街道」は非常に珍しい道標です。今は50mほど西の白石中学校裏門前に移されています。移すときの配慮が足らず「二等道路米沢街道」の拓本はとれませんでした。この道しるべはほぼ等身大で別な碑面には指の線刻で東京方面を指さし、続けて英語で「メーンロード ツウ トウキョウ」と刻まれ、その下には「一等道路東京街道」とあります。明治政府は太政官布告で街道の名称を変えます。奥州街道は「陸羽街道」、山形への七ヶ宿街道は「南羽前街道」、二井宿街道は「南羽前岐街道」などです。一等道路は奥州街道と羽州街道の幹線道路で、二等道路は幹線道路を結ぶ道路、三等道路はその他の街道です。この米沢街道は羽州街道の下戸沢を結ぶので「二等道路」ですが、明治政府が編纂した「皇国地誌」」の記録と付図には三等道路・小原道とあります。なお「皇国地誌」付図は明治10年代に作成されていますが、江戸時代の村の道路を朱線で記されていますので必見の資料です。ただない村もありますので、『宮城県郷土総合目録』で確認することをおすすめします。

「もう一つの関ヶ原」に取り上げたのは、この道は海岸と内陸を結ぶ重要な道、たとえば途中に「塩ノ倉」という地名もあり、「塩の道」として古くから利用されたと推察されます。図にも入れておきましたが、正保国絵図には「白石宿から下戸沢宿まで三里二十八町十間」とあり、奥州街道と羽州街道を結ぶ脇街道が描かれています。この鉢森峠を明和9年(1772)9月に通った画家中山高陽は「奥遊日録」に「海道より右へ西行して山路にかかる。遠山をこして海色も見ゆ。処々流泉の激声聞ゆ。温谷に近くして川流れに見ゆ」とあり、元禄期の温泉客が川を渡っている絵と合わせて彷彿たるものがあります。

この鉢森越えの道は、明治20年に東北線が開通し七ヶ宿と白石駅を結ぶ白石川沿いの小原新道(国道113号)が造成されるとこの道を通る人は少なくなりました。

《上杉方の本拠米沢城と出城白石を結ぶ鉢森越えの道》

これから野伏の活躍を要約することにします。

野伏とは近世以前の兵農分離以前の農民が自衛のため武装した集団のことです。私が白石高校から七ヶ宿分校に昭和48年に転任し、関の仙台屋という魚屋さんに下宿しました。隣りの日野さんが「記録抜書」に出てくる野伏 日野参河のご子孫宅でした。

米沢から白石への飛脚2名が関村を訪れ、白石までの道案内を渡部助左衛門に頼みました。助左衛門の先祖は九代政宗の長井攻めに参加し、近世には本陣を勤めた家です。助左衛門は弟の助十郎と共に隣りの日野参河と相談しました。三人は飛脚に「中身を見せるなら案内してもよい」と答えましたが、飛脚はこれを拒絶しましたので争いとなり、飛脚の一人を殺し、残る一人は逃げたので鈴木治兵衛が追いかけましたが治兵衛は追いつめられた所に、村鎮守の蔵王権現別当坊が中に入り飛脚を刺殺しました。蔵王権現社には天文24年(1555)伊達家宿老中野常陸介が造宮と書かれた棟札が残っています。毎年流鏑馬(ヤブサメ)が奉納され、馬乗は百姓小七が先祖代々、現在は小七の子孫吉田家が騎手をつとめています。明治の神仏分離令で水分(ミクマリ)神社となりました。

小原や七ヶ宿の野伏 のこのような動きを重視した上杉方は、新宿村(二井宿)の志田城主大畑吉兵衛に鎮定を命じます。吉兵衛は関・滑津に人質を出すように命じますがこれを拒否しました。大畑氏は滑津に兵を進め、関・滑津の野伏 は滑津の仏松に柵を作り、深渡戸の橋を切り落とし、古屋館から鉄炮を打ちかけ防戦しています。

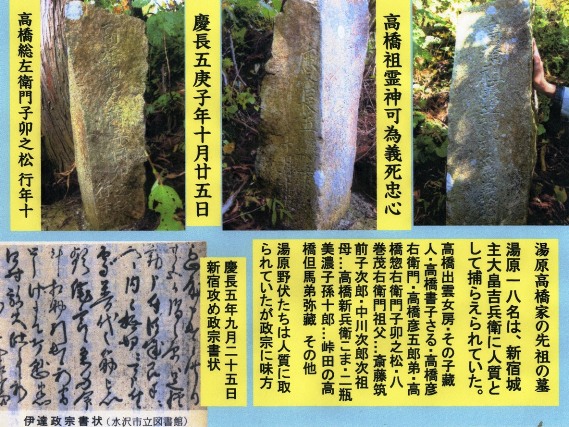

《湯原高橋家先祖の墓と新宿攻めの伊達政宗文書》

新宿城に近い湯原はすでに18名の人質が捕られており、政宗に味方するのは難しい状況にありました。後に干蒲の草分け百姓となる斎藤筑前は、決然として伊達家に味方をすることを説き米沢への飛脚を生け捕りにして状箱ともども政宗に差し出しています。

きっと申しつかわし候、昨日二十五日湯原へ足軽動き申しつけ、かの城即手にいれ候、内々撫で切りに申し付くべく候ところ、普代の筋をもって、しきりに詫び言候条、身命ばかり相助け引出候、新宿峠まで打ちかけ、悉く郷村放火つかまつり

とあり、更に山形からもその煙が見えたであろうとと続けています。この辺の事情を「「記録抜書」は次のように説明しています。 九月二十五日、政宗は家臣茂庭綱元に足軽二百を添え上杉景勝分の湯原城を攻めさせた。この地域の住民は、九代政宗以来の恩を感じている者たちで早速政宗に味方を申しいれた。しかし湯原の十八名は新宿城主大畑吉兵衛に人質として捕らえられていた。(人質名略)湯原の野伏 たちは人質をとられていたにもかかわらず、政宗方に協力をした。

とあります。更にこのことについて関村の「代数これある御百姓書出」によると、新宿城を攻めた茂庭綱元は野伏 の協力にはご機嫌が斜めだったようです。「書出」には「石見様(茂庭)、もってのほかのご立腹なされ、御褒美もこれなく、お叱りにござ候」とあります。理由は湯原ほか五ヶ村の野伏 が茂庭石見が新宿城に出陣する前に場内の人質を助け出そう行動を起こしたことのようです。政宗文書にあある「内々撫で切りに申し付くべきところ普代の筋をもって、しきりに詫び・・・」とはこのことでしょうか。

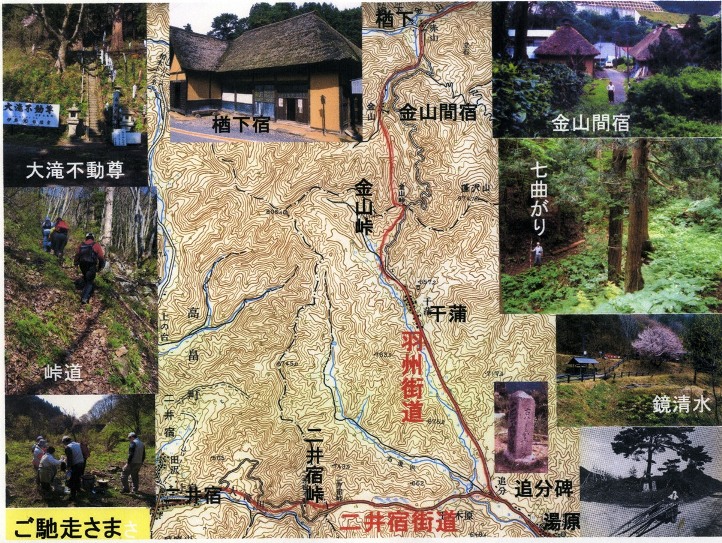

(一)金山峠 《金山峠・二井宿峠の図》

この急坂を馬がすれ違えるように改修工事が行われたのが明暦2年(1656)で、日本海側の13大名が参勤交代の往復をするようになりました。

湯原人質18名の中に「高橋惣右衛門子卯之松」がいます。墓には「行年十」とあります。右の墓は父惣右衛門で、「慶長五年十月二十五日」は新宿攻めで戦死をした日でしょう。これを手がかりに図の左下の9月25日の政宗書状で考えてみましょう。これを書き下しにします。

湯原宿を過ぎると間もなく「右ハもがみ海道」「左ハ米沢海道」と刻まれた庚申碑があります。

右への道が羽州街道、間宿(アイノシュク)干蒲(ヒカバ)を過ぎると左に分かれる旧道があり、やがて白石川の源泉「鏡清水」につきます。間宿とは宿場と宿場の間にあり、休憩をする所です。

ここからしばらく西に進むと標高629mの金山峠に着き、見下ろすと急坂が目にはいります。この峠道は上山市が保存整備しましたので、江戸時代の旧観を目と足で楽しむことが出来ます。これから下り始めるのですが、その前に金山不動尊と法印の住んだ屋敷跡を見てからにしましょう。

その前には秋田藩の梅津政景の日記によりますと、慶長19年(1614)に笹谷峠越えと金山峠越えのどちらが通行しやすいかを測量しています。寛永元年(1624)に「佐竹義宣、桑折より楢下まで御出なされ候、湯原にてお昼休み」とあります。

下り始めると間もなく、この改修工事の主目的であった急斜面を避ける「七曲がりの道」に出合います。奥羽山脈の特色として、日本海側が急斜面で、仙台領に入ると尾根づたいの道が里山まで続いているのが一般的です。「滑津以北は一里一尺」(1里ごとに1尺の積雪)とか、白石の奥羽俳諧の四天王と言われた松窓乙二(ショウソウオツニ)の「山風の吹出口なり冬の鳥」はよく湯原の豪雪の様子を知ることができます。

(二)井宿峠

追分碑の「左ハ米沢海道」を東に進み、米沢に通ずる新道は「自然にやさしく、ともに息づく」をキャッチフレーズに平成9年に完成したエコロードです。途中、玉ノ木原古戦場や水芭蕉の群生地を通り、二井宿峠で国道113号と分かれ、二井宿第1トンネルを出た所から二井宿方面を眺める景色は絶景です。13ページの「二井宿遠望」の写真をご覧ください。第1~第2トンネルのわずかの区間の闇から解放され明るくなるとこの景色が目に入ります。ゆっくり楽しむことが出来ずにすぐ第2トンネルに入り二井宿に向かいます。

私たちは二井宿から大滝川に沿う林道に、途中から山道に入りガイドさんの植物談義(梅津氏)を聞きながら坂道を登ると、石で組んだ氷室に出合いました。ここを過ぎると間もなく国道113号に出合うと目の前が大滝不動尊です。江戸時代の旧道は不動尊の後を通り峠付近で再び国道113号に合流するということです。

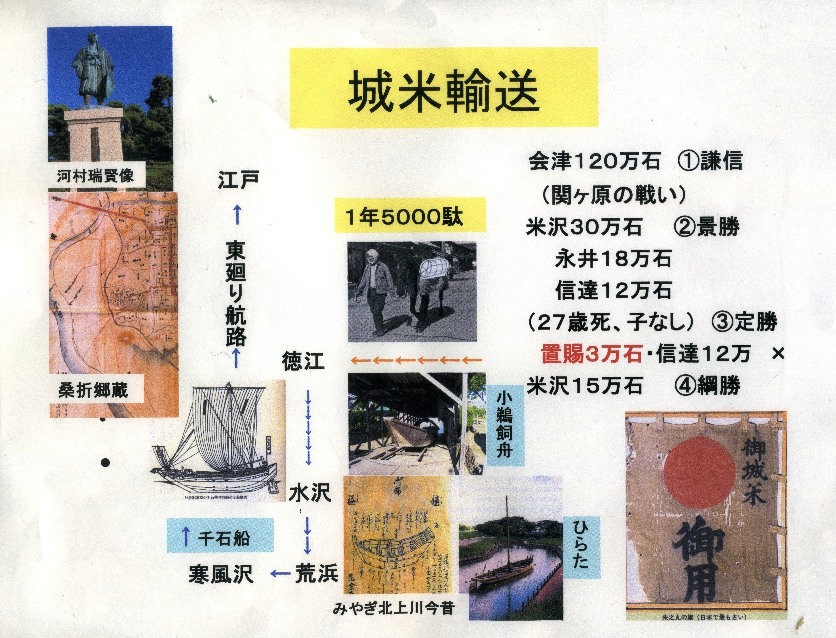

(一)陸運

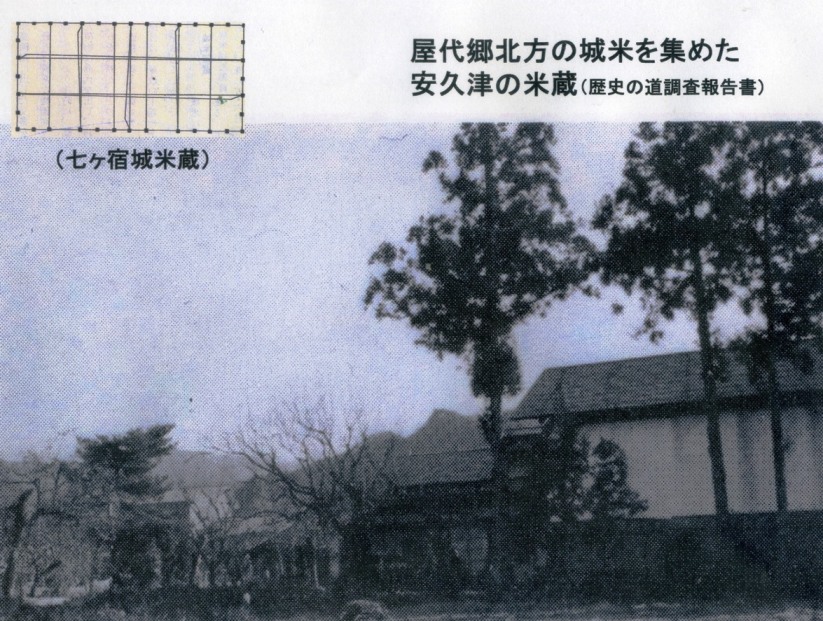

城米とは幕府領の年貢米のことです。山形県置賜地方は上杉領の幕府からの預かり地3万石があります。かって上杉景勝は豊臣秀吉から120万石が与えられますが、景勝は関ヶ原合戦で石田三成と同盟して敗れ30万石となり、さらに上杉綱勝には嗣子がないまま27才の若さで死にます。そのままであれば法によりお家断絶になるのですが、保科正之の斡旋によっ吉良家の忠臣蔵で知られている義央家と養子縁組をして15万石で上杉家は存続しました。この15万石の内訳は置賜3万石、長井12万石です。

この置賜3万石の城米を江戸に運ぶルートに二井宿峠越え七ヶ宿街道と板谷峠越えの道がありましたが主なルートは七ヶ宿街道です。街道を駄送し、奥州合戦第一防塁南端近くの阿武隈川の河港徳江から舟運で江戸まで運びます。

《城米輸送の図》

屋代郷の城米は湯原に運び込まれ、役人立ち会いで厳しい貫目改めを受け、各宿場継立(駅伝)で運ばれます。1年5000駄と考えて下さい。湯原宿には高橋孫右衛門という運送請負人がいて1年3000貫で請け負っていました。運送人(馬子)への駄賃はまとめて検断(問屋)を通して支払われていたようです。

かりに1年5000駄としますと、秋の収穫後から翌年の田植えまでの期間を5ヶ月としますと1ヶ月に1000駄で、1日30駄を越すことになります。各宿の常備人馬は幕府の定によると東海道100人100疋、中山道50人50疋でその他は25人25疋ですので七ヶ宿の場合「安永風土記」を見ますととてもこれだけの人馬を揃えることは出来ません。城米が滞貨するのは目に見えています。ましてお上の威光で督促しても限度があります。

このため城米藏が設けられました。現在、文献で確認出来るのは、二井宿・湯原・関・下戸沢で、現存しているのは二井宿の城米藏で、岩沼市にある阿武隈川の河港玉崎には山形村山地方の米が笹谷街道経由で運ばれてきます。

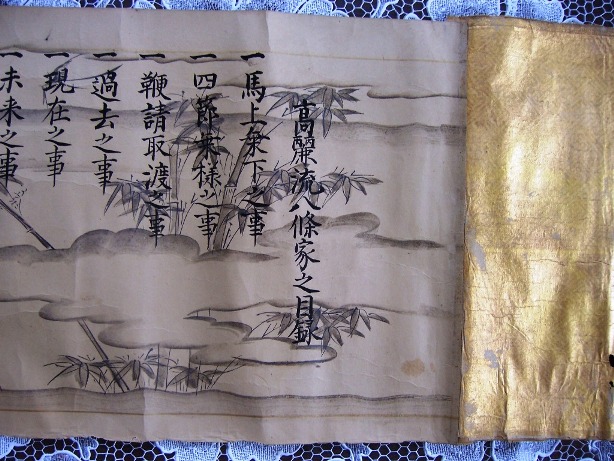

馬の背に米2俵を積んでの二井宿峠・小坂峠の難所での馬と馬子の悲鳴が聞こえてくるようです。ここで馬に関するプライベイトなことを書き込みますのでご容赦下さい。高倉家は仙台藩高麗流八條家の流れで父も馬に関する仕事をしていたので馬に関する史料が受け継がれてきました。最初の写真「馬養録」は『宮城県史10』の「畜産業」に父の同僚尾山氏がこの史料をもとに執筆されています。父が東京の馬事公苑に在職中に寄贈しています。私はそのころ小学生でよくポニーという小さい馬に乗せられて遊んだ記憶があります。高倉家は四竃・中村・中目と共に仙台藩馬事方四家です。今考えると、もし宮城県図書館に寄贈されていたら、私は古文書を活字に残すということをライフワークにしていますので或いは活字になっていたかもしれません。それでもマイクロ化して欲しいものです。

三神峯の仙台陸軍幼年学校は私の母校では騎兵にあこがれ、士官学校では一番癖の悪い馬を与えられ、戦後は岩手県奥中山で開拓に従事したときは馬を飼いましたので馬の気持ちはよく分かっているつもりです。乗っていて下り坂は緊張します。まして小坂峠の茶屋の前の急坂を米2俵をつけて年間5000駄も下ったという史実は想像を絶するものです。源義経の鵯越の「馬も四つ足、鹿も四つ足」という唱歌を思い出しました

七ヶ宿街道のバイパス道に福島県飯坂から摺上川をさかのぼる牛道がありました。牛はのろまですが蹄が二つになっていて山道の運送には適していることを付記して余談を終えます。

(二)舟運

阿武隈川は福島県と宮城県の境で阿武隈丘陵を横切るため、峡谷をなし急流となります。この先伊具盆地までは底の平らな平田舟は通航出来ませんので小鵜飼舟が使われます。

阿武隈川の改修は寛文4年(1664)、幕府の命によって信達(信夫・伊達郡)地方の城米を江戸に運ぶため江戸の商人渡邊友意が改修しますが、集大成するのは江戸の豪商川村瑞賢で江戸への東回り航路を開発します。貧家に生まれた瑞賢は生活の打開をはかるために京に向かおうとします。途中、品川の海岸でお盆の盆舟にのっている瓜・なすなどを見て、これを塩漬けにして売りさばき儲けました。今の福神漬けの元祖でしょうか。

七ヶ宿街道を駄送してきた城米は徳江(国見町)で小鵜飼舟に積み替えます。積載領は、4斗5升入の米俵で50俵ほどです。伊具盆地の水沢には100俵を積める平田舟が待っており、積み替えて阿武隈川河口の荒浜に陸揚げして城米藏に運び入れます。

松島湾の寒風沢には千石舟が停泊しており、荒浜からは五大木舟という小回りのきく舟で寒風沢

に運び千石舟に積み込み江戸に向かって出港します。

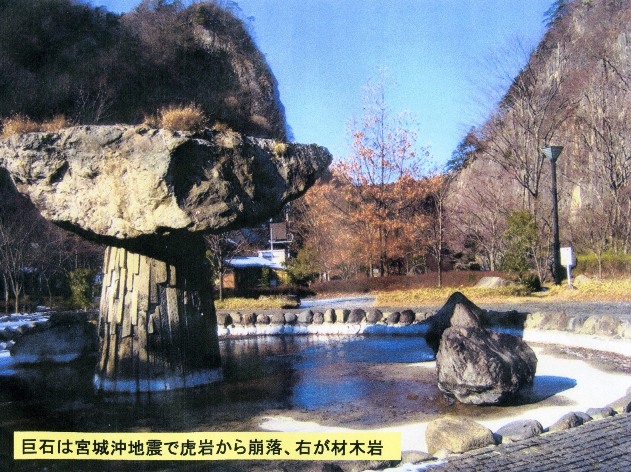

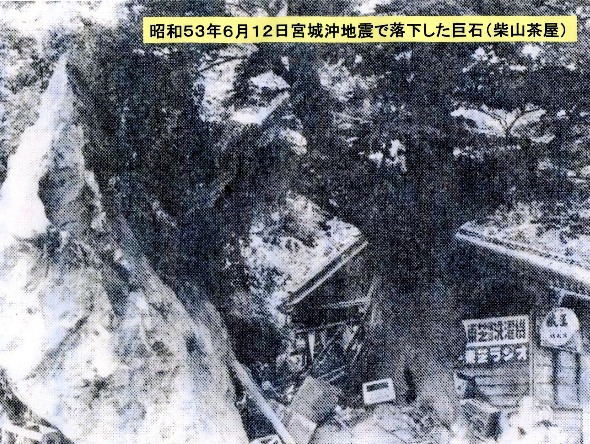

6月12日は宮城県民防災の日です。この日は昭和53年6月12日午後5時14分、太平洋沿岸一帯を襲った宮城沖地震の教訓を生かすために設けられました。この時、材木岩の向かいの虎岩の頂上から巨岩が道路沿いにあった茶屋をかすめて落ちてきました。その時の模様を茶屋の柴山昌子さんは「思い出すだけでも寒気がします。生きた心地はなかった」と話してくれました。実はこの地震を上回る大地震が享保16年(1731)9月7日夜の五ツ(8時半)に起こりました。左の写真の手前が宮城沖地震で落下した巨石を移っし、背景の左が虎岩で右が材木岩です。

渡瀬と下戸沢の間に七ヶ宿街道の名所になっている飛不動があります。まずお参りをして、名所の見所を再考してみましょう。江戸時代は「めいしょ」とは言わず「などころ」と言っていました。

この不動堂は伊達政宗が天正19年(1591)に米沢から材木岩の大岩に移しました。文禄3年(1594)4月にお堂が火災にあったときに不動尊は後の岩窟に飛び移ったと伝えられ「飛不動」と言われるようになりました。安永の「小原村風土記書出」」には「享保16年の地震のとき御堂にいた小僧さん2人は、恐ろしさのあまり仏間にかけこみ不動尊にしがみつき念仏を唱えていました。そこに材木岩が音をたてて崩れ、虎岩の上から岩が降るように落ちてくる中に2間四方(4m四方)の大岩が御堂をかすめ4~5尺回りの大木を倒し御堂を壊しましたが、仏間は難をのがれ二人の小僧さんは無事でした」と記されています。宮城沖地震、柴山茶屋のことがが彷彿として思い起こされます。私は材木岩公園を訪れた人がよく記念写真を撮る等身大を越える巨岩と推定しています。

この不動堂は現地に再建出来ず羽州街道沿いの現在地に移されました。ここで一休みしながら考えてみたいことがあります。

一つはお堂脇の杉並木をご覧下さい。参勤交代の殿様や、三山詣の行者さんたちが道中安全を祈り合掌し通った道です。短い区間ですが江戸時代の道をこのぐらい目で見ることが出来る景観に出会える所は少ないでしょうう。この杉並木の先は下戸沢宿の入り口の六角に旧国道113号に沿って通っているはずですが調査はされていません。

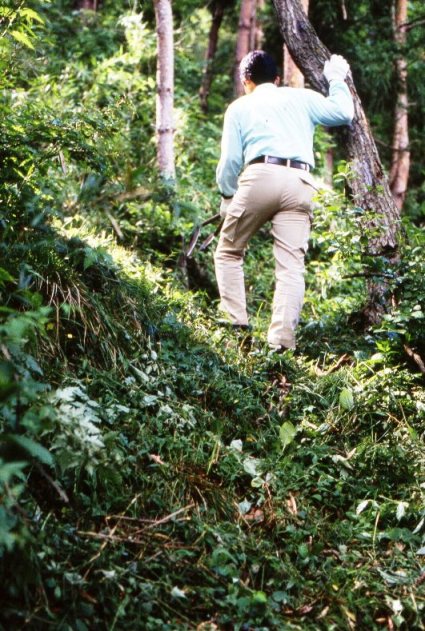

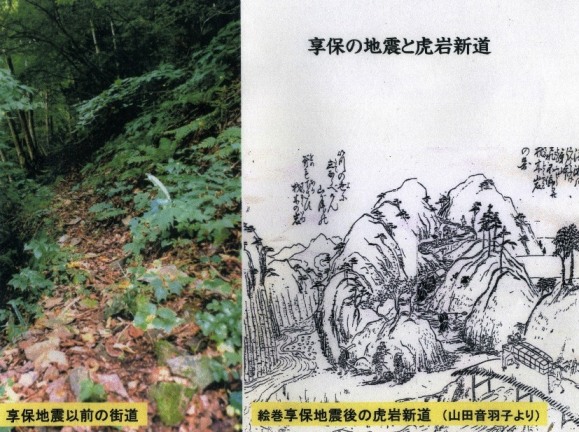

二つ目は飛不動から西への渡瀬宿の道は虎岩新道と享保地震前の材木岩への二本がありました。私は七ヶ宿町史執筆していた頃から材木岩から飛不動への旧道があるはずという疑問を持ち続けていました。これを解決してくれたのが今はなくなった「みちあむ」(道路資料館)のツアー下見の時でした。材木岩公園の土産店で「この辺に飛不動への旧道は?」と尋ねたところ「ありますよ、案内しましょう」ということで、嬉しさを隠すこともなくついて行きました。現在の駐車場から山道に入りましたら、前掲の図の地震前の旧道があり、シャッターを押しました。嬉しさのあまりうかつにも足を踏みはずし3m下に転落しました。石のゴロゴロした崖で最初に額に打ち付け脳震とうで気を失い着地して目を覚ましたら下見で一緒したクレヤの目時君がいました。藤田町で応急手当をして帰宅後レントゲン写真の結果、「脊椎圧迫骨折」と診断され「もう私の人生はこれで終わり」と観念したのですが、未だこうして7回りの寅年を迎え、ホームページを綴っています。

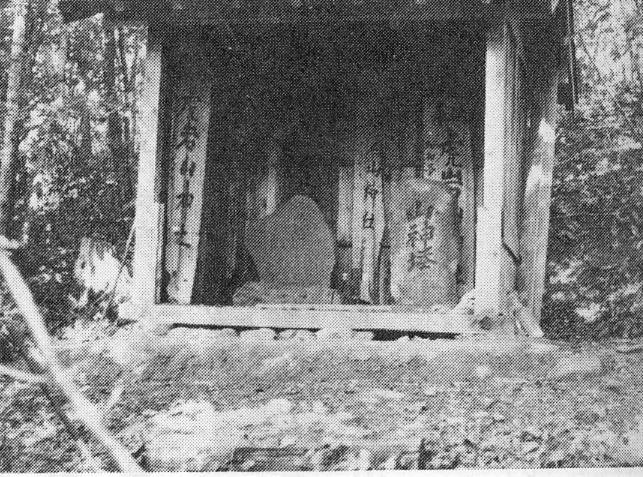

三つ目はこれらの旧道はやがて後世に受け継ぐために保存整備される時がくると思いますが、その時には旧観を残す配慮が欲しいということです。七ヶ宿ダムの建設のとき虎岩頂上に展望台をつくりました。この造成された道を歩いて、かってここを歩いた時の感激がなく、近くにある山神碑など石碑群もた立ち寄れるようにしたいものです。滑津と湯原の村境にある道祖神の復元は観光目的の目にあまるものがあります。あえて部落という禁句を使いますが、部落のまじめな庚申信仰を、また正月14日に歳徳神に供えた同じご馳走を藁につつんで雪道を歩き、境の松の木にさげて厄神様に備えて「おらほの村に入らないで」と祈ったと語り演出していただいた津川広隆さん(分校で担任をした生徒のお父さん)は地下で嘆いておられるでしょう。

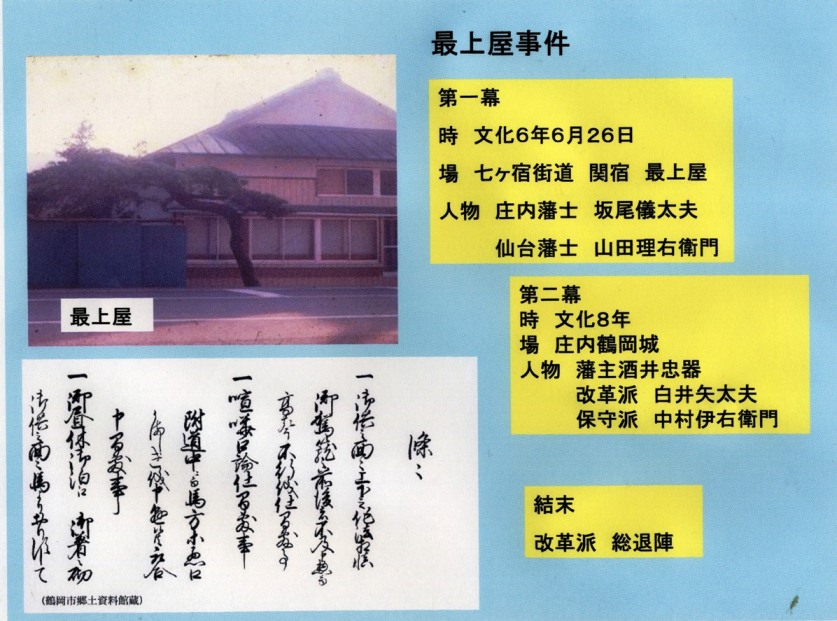

八 最上屋事件

左下の「條々」の史料は「鶴岡市郷土資料館」の所蔵で、庄内藩の参勤交代の心得「道中御法度之條々」(抄)です(鶴岡市郷土資料館藏)。参勤交代に出発するときお供の家来たちに示したもので、最上屋事件と関係のあるのは第二条の「喧嘩口論つかまつるまじき事 附(ツケタリ)道中において馬方など悪口がましき儀申しかけ候とも取りあい申すまじき事」です。腹が立ってもじっと我慢しなさいと訓示しています。 九 湯原騒動

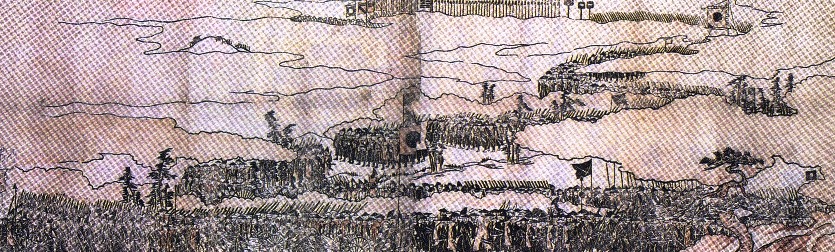

左の写真は千人を超す置賜の百姓が二次・三次と湯原の熊野堂に野宿をしました。二井宿街道を含めた七ヶ宿街道沿いで、農民騒動が記録に残されているのは三件あります。年代順で元禄2年(1689)、上杉の苛政に耐えかね天領にして欲しいと直訴した高梨利右衛門は死刑になっています。弘化2年(1845)、秋本藩国替えの駄賃配分をめぐる滑津騒動、そして今回のテーマである湯原騒動です。義民高梨利右衛門については伝承および記録に残されていますが、滑津騒動と湯原騒動は『七ヶ宿町史』だけであまり知られていません。近く安政期以後の未刊行の「百姓一揆年表」が刊行予定と聞いています。その中に一行でも加えてもらいたくこのホームページを綴りました。この「七ヶ宿街道1」は20ページとなり、パソコンの過重が重くなっていますので、滑津騒動について山形藩の「お国替え絵巻」は「七ヶ宿街道2」としてふれることにします。

其夜の苦しみ何にたとへん方もなく、おし鳥の別れにあひし心地して、寝るともなく彼方此方にふし転び、歎き悲しみ夜と共にたほれけり とあります。この資料の筆者は活動の中心人物上新田村名主星卯吉でしょう。その文章からかなりの人物であると推察されます。 この後、二次・三次と懸命の嘆願をしますが、遂に成功せずに終わっています。 十 戊辰戦争

(一)関会談 会津容保は徳川慶喜の反逆に味方し錦の御旗に砲発し大逆不道、征伐の軍を仙台藩一手を以て会津城を襲撃すべし という会津追討令です。

関宿のほぼ中央に本陣渡部家があり、その向かいが最上屋です。この最上屋で庄内藩政を大きく変える事件が起こりました。

第一幕は、仙台藩の回村中の役人山田理右衛門が関本陣に泊まっているところに、庄内藩士坂尾儀太夫が本陣の向かいの最上屋に泊まります。文化6年(1809)6月26日のことです。

最上屋の主人長之助は仙台藩役人の接待で忙しく家に帰ったのが深更でした。全く無視された儀太夫一行は一晩我慢をしていたのですが、翌朝、人足の調達など旅立ちの準備が出来ておらず、堪忍袋の緒をきらした儀太夫は一太刀あびせ、逃げるところを二太刀、三太刀を振るい殺害しました。儀太夫は逗留中の山田理右衛門に事の次第を報告して鶴岡に向かいました。

帰藩して藩に報告し、取り調べを受けています。儀太夫の言い分は「不埒の仕方があり、武道にかけて討ち留めた」と主張しています。庄内藩では儀太夫に謹慎を申しつけ、その旨を仙台藩に通告して穏便に始末をして欲しいと詫びを入れています。

仙台藩では事を重くみて最上屋を取り調べをしましたが庄内藩との食い違いがあり、両藩立ち会いで現場検証をすることになりました。その結果、儀太夫の口述が誤りがあることが判明し、仙台藩は裁定を幕府にゆだね、幕府の「他領の者を殺害したのは不埒なので、領地召し上げ、永蟄居」と言うことで一件落着しました。この事件を終始担当したのは庄内藩側では藩政改革派白井矢大夫でした。しかしこの事件は次の第二幕へと進展します。

第二幕 翌文化7年9月、藩主酒井忠器一行は七ヶ宿街道を通行し、関宿に一泊しました。その時に七ヶ宿の住民は歓迎しなかったので、一行は不愉快な思いをしました。そのため翌文化8年の参勤は米沢から板谷峠(現栗子峠)を越える道を通ることが改革派から提案されました。しかし参勤のルートの変更は幕府の許可が必要です。庄内藩では幕府の裁可を待たずに5月18日に発駕をしようとしましたが、保守派の中村伊右衛門は藩主に誠意をもって諫言し、出発は見合わせることになりました。しかしお供の人数が600人を越える道中です。宿泊や道中の準備を考えると日程を決めることが必要不可欠です。

白井矢大夫は幕府の裁可の有無を知らせる飛脚が帰るのをを待たずに5月21日に発駕を決断し、江戸には6月5日に到着しています。到着前に幕府で問題となり、庄内藩の江戸詰家老は評定を開き、白井派の厳重処分が決定し、改革派の総退陣ということで決着しました。

この一件は七ヶ宿の住民にはしこりが残っていたようで、50年後の安政7年(1860)「関町御用留」に、この一件は坂尾儀太夫が重いお仕置きになったことでもあり「庄内藩御家中の通行の節、心得違いがないように」と書きとめています。

置賜3万石は幕府領(天領)であり、幕府の預地でした。その経緯については「城米輸送」でふれています。預地を辞書で引きますと、「大名に預けて管理させている土地」とあります。従ってその地域の実質的な事務や年貢の徴収権は上杉氏にあり、その中から定められた年貢米(城米)を幕府に納めるということになります。

湯原騒動は置賜の百姓がもとの天領にに戻して下さいという要求です。しかし幕府に事を起こせば直訴になりますので、仙台藩を通して訴えるという方法をとりました。今までは元禄2年に幕府直轄領、寛保2年(1742)預かり地、安永2年(1773)直轄領、寛政2年(1790)以降預かり地と繰り返しています。

文久3年(1863)2月10日に屋代郷35ヶ村の名主たちは、突然米沢の郡奉行所に呼び集められ「これから先は上杉領の扱いとする」と申し渡されました。名主たちは「 私領同様」となると年貢・諸役がが重くなるのは目に見えていますので、仙台藩を通して歎願するという「越訴」(オッソ)を選びました。名主たちの脳裏には元禄2年に幕府に直訴をして死刑になった高梨利右衛門の姿が去来したでしょう。

嘆願書には 「屋形様(仙台藩主)を慕い奉り、御仁政の御撫育・御憐愍をもって幕府直轄領に成し下されたく歎願奉り候」(歎願真秘録)とあり、35ヶ村の90名の名主・百姓代が署名をしています。4月17日には各村2名の計71名が湯原本陣の庭に呼び出され、嘆願書の吟味がなされ、夜は町はずれの城米藏に泊められています。藏の周辺には湯原稲子足軽が警備し、角田からも石川氏の家中の侍が警護に派遣されました。七ヶ宿街道の北は石川氏の拝領地で湯原の館には石川氏の重臣・家中が藩境警備のため家中が常駐しています。その後、屋代郷の百姓が続々と集まり、総人数379名となり、熊野堂に野宿をして気勢を上げていました。

4月23日には、仙台藩、米沢藩、角田の重臣、大肝入の列座するなか湯原本陣で吟味が行われ、各村1名だけ残して他は帰村するように申し渡されましたが、百姓たちは親や妻子を捨てて出てきているので今更帰るわけにはいかないと主張しましたが、27日には承知した270名は二井宿峠を越えて帰村しました。

29日には残った99人は再度本陣に呼ばれ、米沢藩役人島田多門から「善処したいが、家老や上杉様の意向もあるので帰って話をしたい、さあさあ承伏いたせ」と問いつめられました。一同は城米藏で一晩話し合いが続けられましたが結論は出ませんでした。その夜の光景を紹介してみましょう。

翌5月1日の暁前に「召し捕り」という声がしたので嘆願衆は命からがら湯原館に駆け込んだ者56人、藏に残ったもの27人でした。湯原館の締まり役石川氏の家臣泉清七郎は、嘆願書を聞き届けています。嘆願衆は再び藏に集まり、仙台藩の宿老や奉行、大目付など5人の重臣に嘆願書を提出ことを計画し、実行に移しました。重臣たちはこれを取り上げ宿舎を世話するなど、好意的に迎えています。

6月に入ると屋代郷百姓1000人は熊野堂に籠もり、やがて1300人を超えました。この事を重視した仙台藩は江戸番頭橋元九八郎を派遣して百姓たちに帰村を命じました。百姓たちはあまり仙台藩に迷惑をかけること、今後生計が成り立つように取りはからうという口約束に説得され帰村します。7月4日に、藏を離れ帰郷するときの心境を和歌に託しています。

住みなれて立つそ悲しくもの思う 身もうつせみのもぬけにそして

( この後、嘆願真秘録についてふれる。)

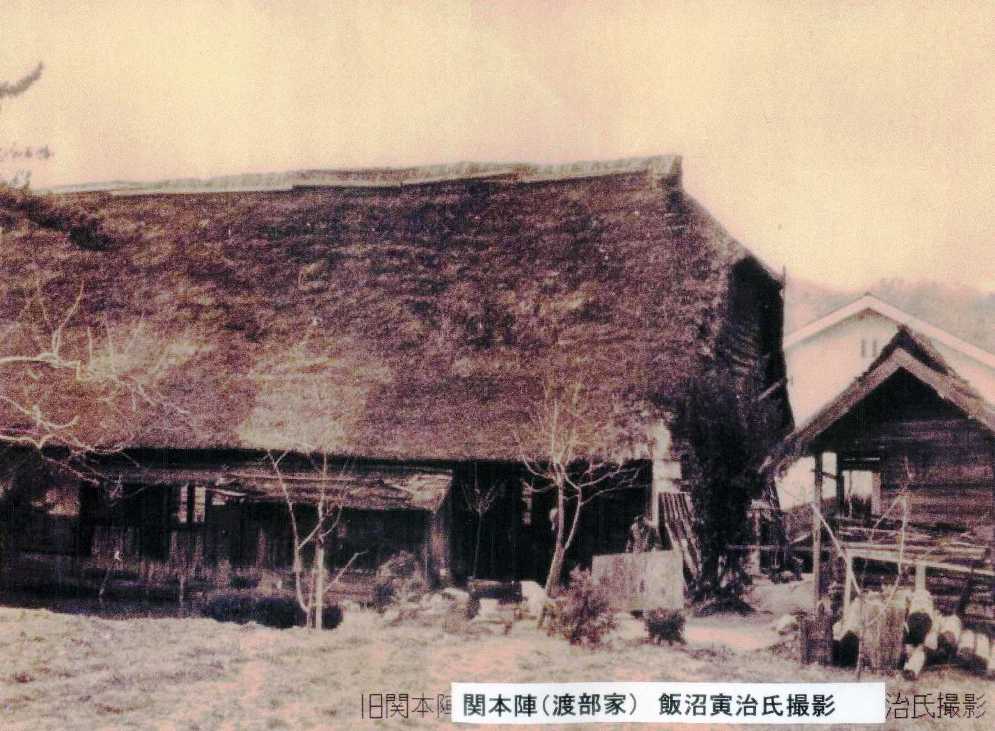

左の写真は戊辰戦争の発端となった奥羽越列藩同盟へ進展する前の「関会談」の行われた関本陣を取り壊す前の写真です。

七ヶ宿は藩境を固めるという戦略上の要請と、米沢や秋田への通路として戦時体制に組み込まれました。慶応4年1月17日、藩主伊達慶邦に会津追討の下命があり、2月には次のような文書が関本陣の検断渡部丁七のところに届きました。

4月には会津追討のため諸道口へ出兵することになり、湯原には藩境警備のため亘理の伊達藤五郎が4月5日に着陣しています。

4月25日には、会津降伏使節が白石城に入るという知らせががあり、真田喜平太は奉行但木土佐に「会津の使節を白石城に入れると後でいかなる嫌疑を受けるかわからないので使節は国境に止めおくべし」と主張し、関宿で行うことになりました。こうして4月29日に奉行但木土佐、会津藩家老梶原平馬一行、米沢藩家老竹俣美作一行が到着します。この年は4月が2回ある年で翌閏4月1日には、会津救済をテーマとした激しい論議が展開されました。その模様を『七ヶ宿町史』より会話風に論を進めてみましょう。

【但木】 授開口一番、但木土佐は会津の梶原に向かい「謝罪降伏の申し入れには会津城の開城、松平容保の城外謹慎、戦争の謀主、責任者の首級を出すことになるがよいか」ただしました。

【梶原】 主君の城外謹慎はしかたがないが、謀主の首を差し出すことは出来ない。伏見の戦いの関係者は大半戦死し、生き残った者は一両名である。この人たちは国家に尽くした者である。その首を斬るるとなれば如何なる変事が起こるかも知れない。

【但木】謀主の首級を差し出すことが出来ないなら、降伏の取り次ぎは出来ない。もし取り次いだとしても総督府は受け付けないだろう。その時は貴藩はどうする

【梶原】(しばらく考える)その時は藩士一同死を決して戦う

【真田】謀主の首を差し出すことが出来ないのなら、速やかに帰国され、戦いの支度をして待たれよ、我らは諸君と旗鼓の間にまみえよう。

【梶原】しかし 総督府の参謀は薩長二藩の人ではないか、わが藩がいかに誠意を表し、謀主を斬って首級を差し出し開城・謹慎しても、私怨を報いるに急な彼等のこと、更にまた難題を持ちかけられたらいかがなさるか

【但木】それは拙者どもが保証する

会津藩は文久2年以来、薩長とは接触しており、彼等のやりくちは十二分に知り尽くし、梶原はたとえ総督府が降伏の申し入れを受けたとしても下参謀の薩長人は聞き入れるはずがないと反問しています。これに対し但木土佐は、奥羽列藩同盟で願い出ると説得しています。こうして梶原は一応帰国して容保公に報告し、降伏謝罪嘆願書を持参してくると約束して帰国しています。

しかし世良修蔵の武力討伐「奥羽皆敵」という方針を堅持する西軍には通用しませんでした。「世良憎し」の声は高まり。閏4月20日世良は暗殺され、情勢は急転して奥羽列藩同盟の締結となり、全面的な戦闘状態に入っていきました。

(二)宿駅制度の終焉

慶応4年は七ヶ宿街道は多くの人と荷物でごったがえしました。まず右の「山立猟師」を見て下さい。戊辰戦争の敗因は兵器の優劣です。同盟軍は火縄銃を含む旧式ゲベール銃が主流で、西軍は命中率が高く射程の長いミニエー銃の改良形の銃が主流です。山立猟師とは村の鳥獣の害を防ぐ火縄銃を持つことを許可された百姓で、七ヶ宿ではクジ引で7名が徴用されています。

左の表の最後に「江戸時代に整備された宿駅制度は有効に役立った」とありますが、これは無賃で通行・宿泊をする西軍に役立ったということです。

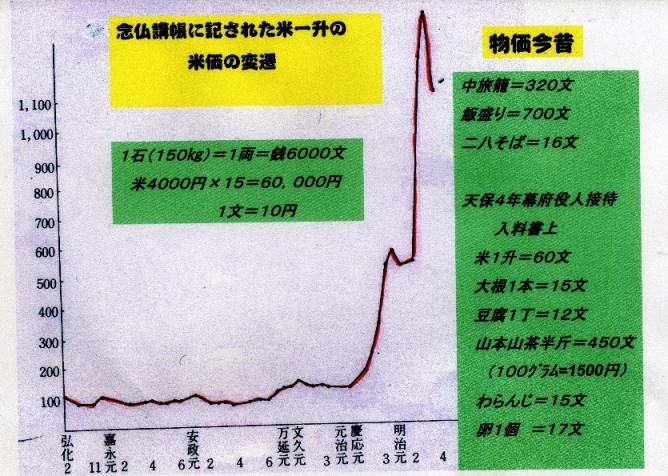

江戸時代に長年続いた宿駅制度が崩壊する要因に物価騰貴がありますので、次の表を見ながら考えてみたいと思います。

左の表は関村の念仏講帳に書き込まれた数値です。物価の今と昔を比較することは至難のことですが、公式めいたものとして「1石(150㎏)=1両=銭6000文」を当てはめると当たらずとも遠からずの数が出てきます。元禄頃は「1両=4000文」でしたが、嘉永ころまでは銭相場が6000文です。現在の米150㎏の直段4000円とします。もっと高いはずですが4000円を15倍しますと6万円となり1文が10円になります。右の「物価今昔」を見ると二八ソバ160文、大根15文を当てはめて見て下さい。ただ卵1箇=17文は当てはまらないようです。私も昔、お見舞いに卵を持って行った記憶があります。

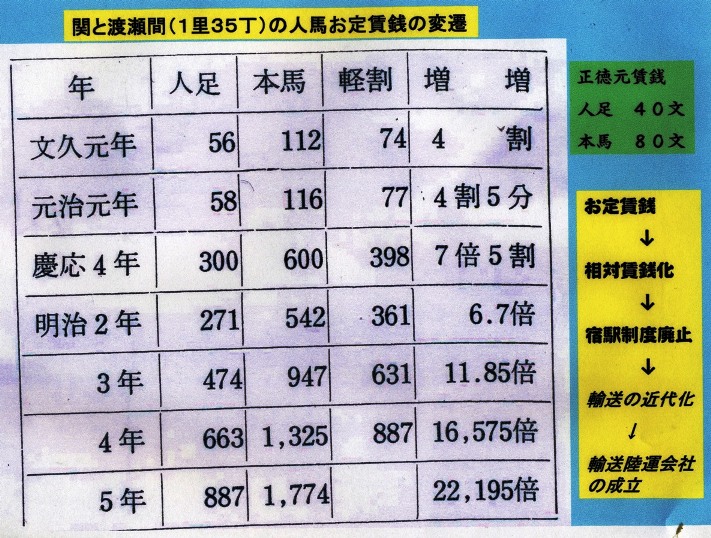

表の朱線の上昇率は異常です。この物価上昇が幕府で定めた正徳の「御定賃銭」に大きく影響します。表の上欄の「軽割」とあるのは「軽尻」、「増 増」を「割 増」とご訂正下さい。「軽尻」とは人が乗って荷物を5貫目まで付けられる場合です。正徳元賃銭は1里人足40文(5貫目まで)、本馬80文(40貫目まで)です。利用できるのは参勤交代などの公的な場合で、一般的な人馬については「相対賃銭」が適用されます。仙台藩の場合は御定賃銭の3倍だったようです。

次の表は関宿と渡瀬宿(1里35丁)の割り増し運賃の変遷表です。明治になると10倍、20倍となると「御定賃銭」は名ばかりで実質「相対賃銭」でしょう。官軍はこの制度を無銭で巧みに利用しています。

こうして江戸時代に成立した宿駅制度は形骸化して廃止され、輸送の近代化がすすめられ、「陸運会社」、「陸運元会社」を経て明治8年2月には「内国通運」が成立します。

高倉淳のホームページ