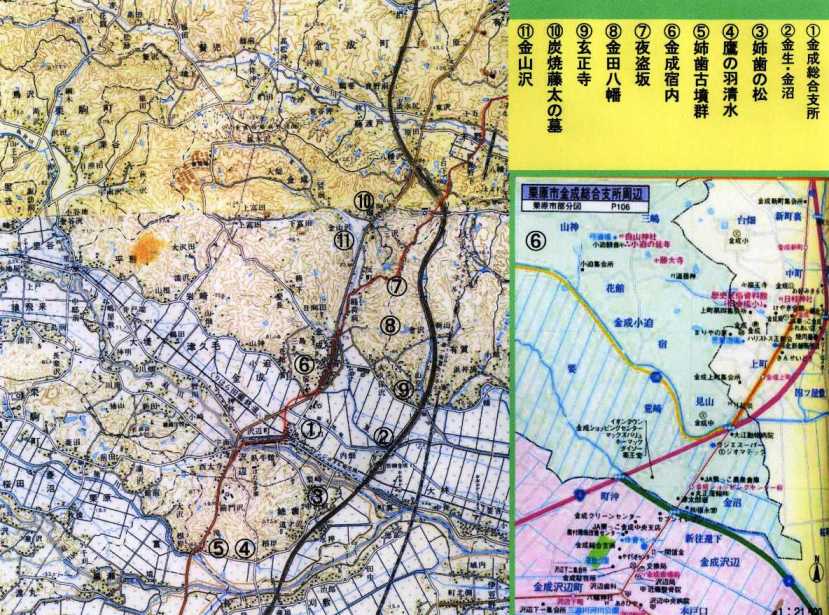

平成21年10月21日、私たち一行5名は炭焼藤太伝説が色濃く残っている金成(栗原市)を訪れました。キャップは佐藤達夫街道記録隊長、街道記録ビデオ作成の鈴木亨技師、民話の語り部森祐子さんほか2名です。仙台から高速道1時間余で栗原市綜合支所に到着①、「くりはら街道会議」会長小野寺健太郎さんと炭焼藤太研究に造詣の深い白鳥武也さんが出迎えてくれました。この場所は伝説に出てくる「金沼」②で、藤太が砂金袋を投げ水鳥を捕った所です。ここで打ち合わせをして、南から時計回りという白鳥案で一日を過ごすことになりました。

小野寺会長からは12月19日には、「みやぎ街道交流会」も参加して夜盗坂⑦の刈払いをするとのお話がありました。一行は手つかずに今まで残された奥州街道を生のままで体験できるわけです。

私個人としては、帰化人を葬ったと伝える姉歯横穴古墳群⑤に出会え、現存する藤太の墓⑨の元の場所の確認という期待、或いは柴金・釈迦堂跡の手がかりがということもありました。釈迦堂跡については小野寺会長が赤白のボーリングピンを持参しておられたので今後が期待され、また現地でこの手水鉢は首欠なし地蔵尊の参道入り口⑦にあり、この辺の平場が釈迦堂跡と考えられますと指摘され意を強くしました。

産金跡の手がかりについて柴金は重要ですので管見を披露して問題を提起しておきたいと思います。

砂金には「川金」と「柴金」があり、このほか戦国時代以降に坑道を掘って採取する「山金」が在ります。川金については平成21年9月26日の河北新報に「金が成るまち」の特集として「幻の輝きにロマン」(砂金)が紹介され「昭和初期ごろまで砂金採りが続けられた」とあり、夏川の写真が掲載されています。川金はわかりやすいのですが、柴金は説明が必要です。

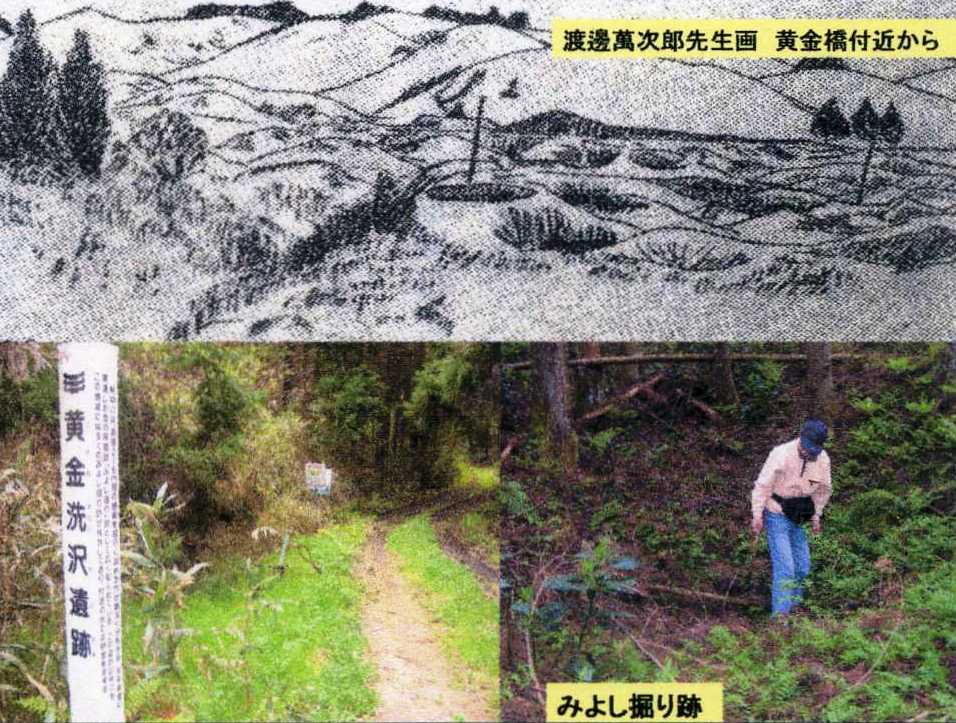

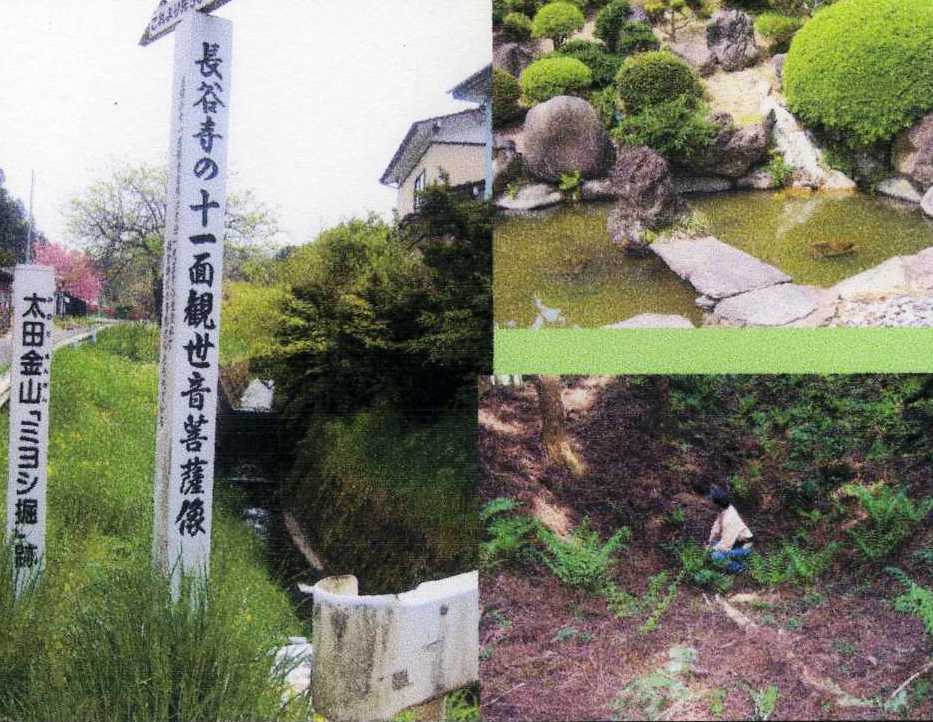

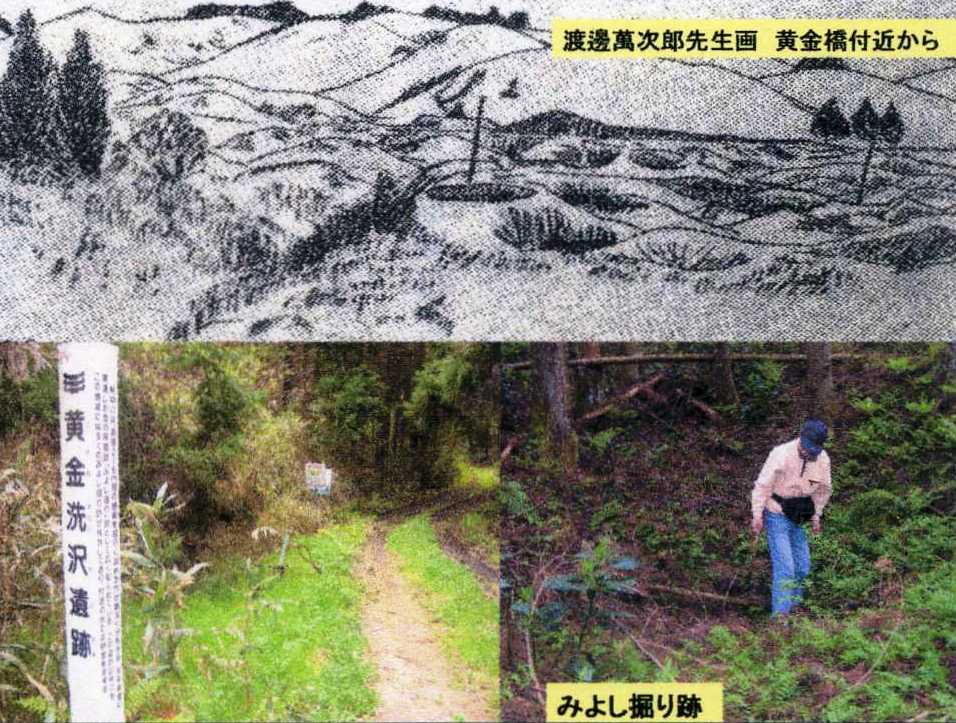

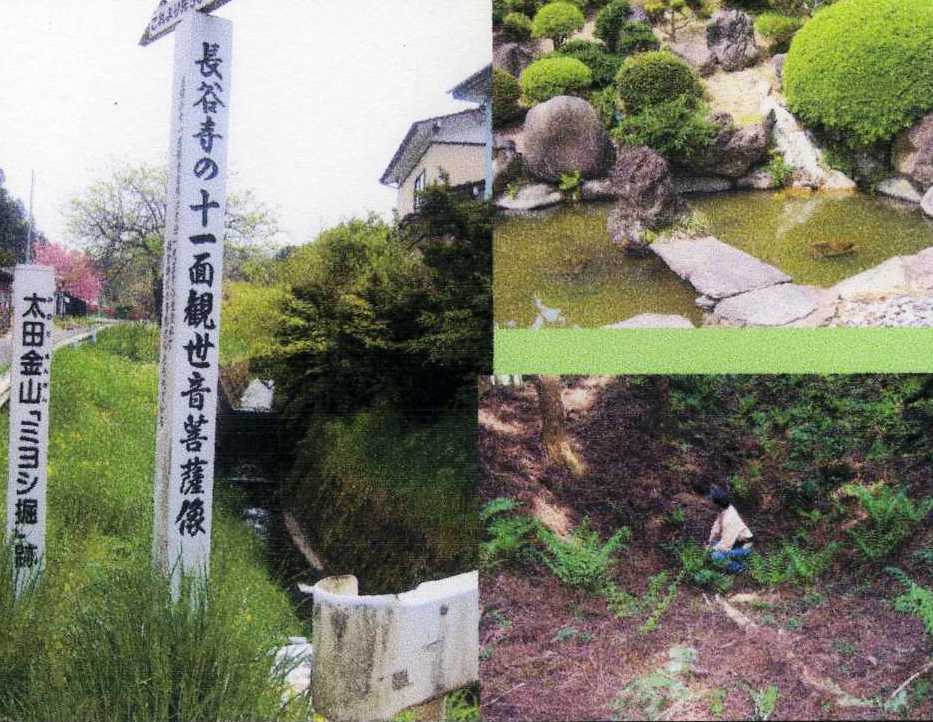

北上山地の南はマルコポ^ロが「東方見聞録」で指摘した黄金の国ジパングの地域です。金鉱石は堅い岩石ですので、砂金のように目にすることは出来ません。長い間(何千万年?)に岩石が風化して比重19,3という重い金の粒が飛び出して川底にたまります。これが川金です。これが地殻変動によって川底が上昇して陸となり川底の凹地に土に混じった状態の砂金を柴金といいます。ここには灌木やシダなどが生えているので柴金と言っています。このような砂金を東北大学鉱床学の権威渡邊万次郎先生は「みよし掘跡」と名付けられています。渡邊先生は絵が達者で仙台市の旧観をスケッチされています。先生が箟嶽山から描いた涌谷の「みよし掘跡」のスケッチと、石巻市桃生町長谷寺の写真を紹介しましょう。

これから金成総合支所①をスタートして予定されたコースを歩き始めます。②の「金生」「金沼」は地名として残り、金成は「風土記御用書出」の村名由来について「炭焼藤太が黄金を都に献上したので金生村となった」とあり、その後神成村から金成村になりました。

「鷹の羽清水」④に向かいましょう。根岸の路傍に標柱と説明板が立っていますのですぐ分かります。説明板には「前九年の役(今は合戦)の永承年間(1050)に源義家が衣川の柵の安部貞任攻略のため奥州路を下向した。その年は干ばつで飲み水さえ困った。義家は自分の信仰している岩清水八幡社を思い祈願をこめた。すると北の山の麓に水の気配のあるのを感じた。これぞ岩清水八幡の霊気と鷹の羽の矢を弓につがえ北山の森に放った。瞬時にその矢の射た穴よりこんこんと清水が湧き出たという」とあります。私なりに伝説をふくらましてみます。東山道は蝦夷平定のために北へ延び、801年には胆沢城が築城されています。前の図の東山道推定図の二迫川を渡ったあたりで鷹の羽の矢を射たというのはどうでしょう。

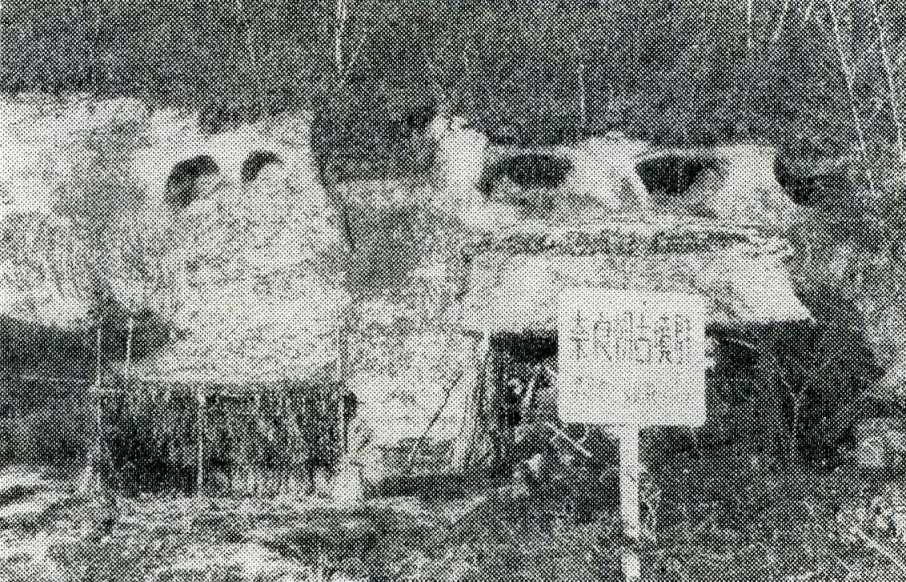

姉歯横穴古墳群⑤は、昭和22年のアイオン台風で二迫川の堤防が決壊しその補修工事の時、その土取場になり発見されました。横穴古墳は一般に地方豪族の墓といわれ、奈良時代後期に造られています。ここの横穴古墳は大小合わせて9基が発見されており、砂金との関連で渡来人技術者の墓と推定されています。東北大学考古学教室の調査では、二個の須恵器の壺と東端の古墳から人骨灰と思われるものが発掘され、蕨手の太刀の一部が出土しています。付近に姉歯古館があり、ここからも蕨手太刀の柄の部分と曲玉が出土しています。「わらびて」とは柄頭がわらびに似ていることからの呼び名です。

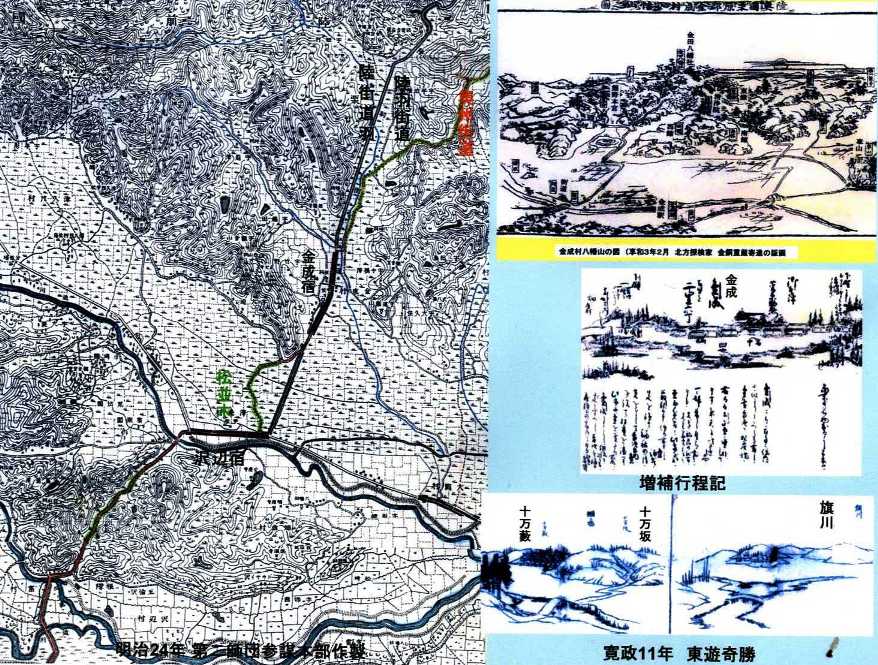

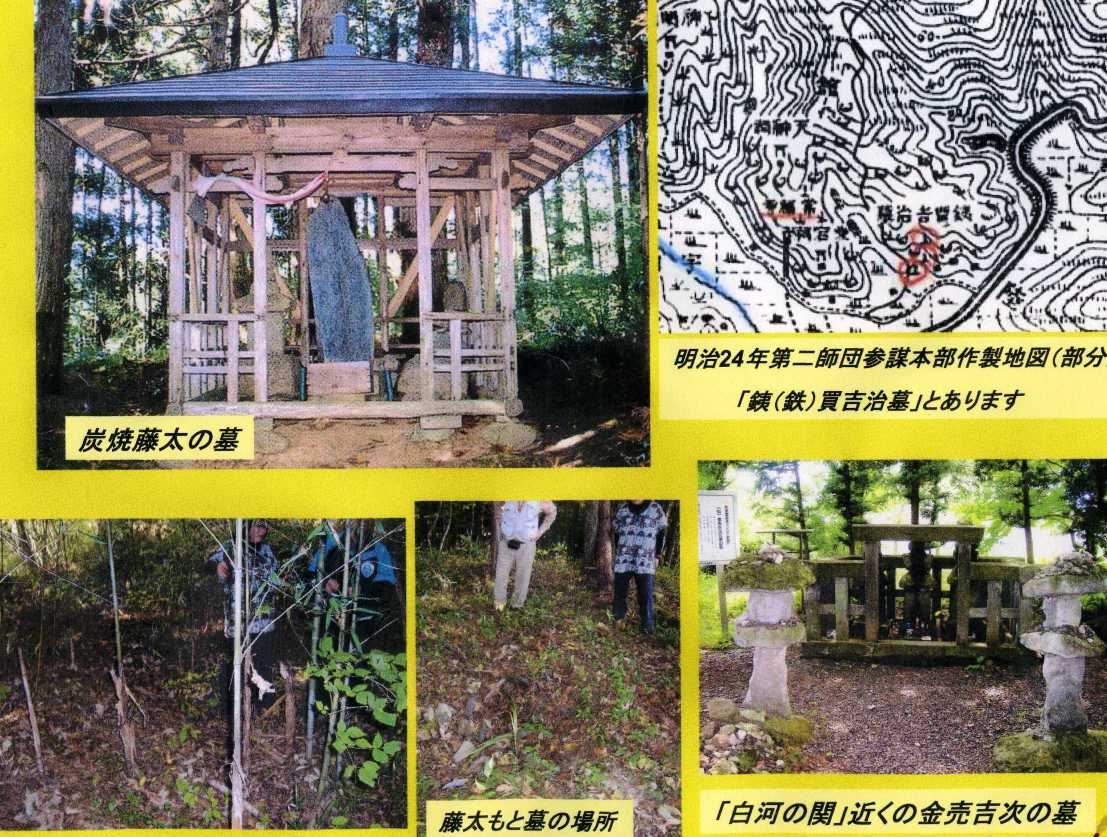

この辺で明治24年第二師団参謀本部作成の地図を見ながら一服しましょう。この地図は日露戦争を予想して陸軍東北大演習が意識され軍事目的で急遽作成されたものでしょう。それにしてもこれだけの精度の高い地図を作製した明治政府の力量は驚くほかありません。明治10年代に「皇国地誌」村付図(宮城県図書館蔵)がありますが絵図程度で地図ではありません。松並木は「並列樹」という軍隊用語、田を「田」と「沼田」(金沼)にわけているのは軍馬や輜重隊(軍事物資の輸送)の関係でしょうか。

この地図には特筆される情報があり,「炭焼藤太の墓」が「銕買吉治墓」(テツカイキチジハカ)とあり、その下に3基の墓標の印があります後図参照)。銕は鉄で鉄買吉次です。炭焼藤太にはふさわしいとも考えられます。それは柴金は採取すればなくなりますが、砂鉄は岩手県大東町に砂鉄川があり、内野には厚い砂鉄層があり近くの製鉄場(どうや)に配送されています。鉄を製錬するには炭が必要で砂金採取の過程では炭はいりません。砂金と砂鉄は共生しています。吉次は砂金がなくなった後、鉄買もしたという選択肢もあると思います。金成地区には製鉄に関した地名も残っています。近くの常福寺は平安後期に金売吉次兄弟が父母の冥福を祈って、最初は金成畑(ハタ)の寺の沢に建立したといわれ、後に大梨沢に移し位牌寺となりましたが火災により廃寺となったとあります。(金成町史)。 金成宿はずれから夏川を渡り、正面の金田八幡を右に見ながら川に沿い、夜盗坂を上り峠頂に立ちますと、牧草地と山林が北にのびているいるのが見え、この境目が金成村と若柳村の境界で奥州街道です。藪が密生しており刈払いをしないと歩くことができません。途中花泉街道で分断されますが新鹿野一里塚まで手つかずで奥州街道は残されています。この状態を昭和40年代に踏査された「歴史の道調査報告書」から引用すれば「反町(ソリマチ)の集落から「夜盗坂」と呼ばれる上り坂となり、この辺は現在も生活道路として使われているが、三沢地区は廃道となり人も容易に通れなくなる。(中略)畑村三沢地区と若柳町との境に首なし地蔵が建っており、「三界万霊 享保十九年」の銘が刻まれている」とあります。 夜盗坂⑦から⑧を飛び越しましたので金田八幡に戻ることにします。北方探検家で有名な近藤重蔵が描いた「陸奥国栗原郡金成村八幡山」の版画図は明治24年地図でご覧になっています。近藤重蔵は数度にわたり千島方面を探検に出かけ、その都度八幡神社の別当清浄院にとまっています。そのほか旅行家菅江真澄も泊まり、奉納された能面を見て藤太夫婦と書いていますが時代があいません。 とあります。 最後の見学地「炭焼藤太の墓」と「炭焼藤太物語」に出てくる地名「金山沢」、おこや姫が藤太にあうために渡った「小褄川」に参りましょう。

それから「炭焼藤大夫事蹟」の「炭を焼く辺りより金を掘り出したる所を今に金山沢という」という夏川の上流金山沢、おこや姫が裾をたくし上げて渡ったという小褄川へ行きました。金山沢と小褄川が合流して夏川となる分岐点に標柱が立っており「上流端 左岸栗原郡金成町(以下土中) 右岸同町字金山(以下土中)」と記されています。 付けたり

「金沼」は、藤太が妻おこやから預かった砂金の袋を水鳥に投げつけた沼で、藤太は姉歯の市場で米を買わずに鴨を手にしておこやのもとに帰りました。「風土記御用書出」には袋は水鳥に当たらず、当時の沼は田になっていたとあります。

「姉歯の松」に向かいます③。歌枕として知られている「姉歯の松」いついて『広辞苑』は「宮城県栗原郡館有里にあった松。伝説に小野小町の姉または松浦佐用姫の姉の墓の上の松という」とあります。しかしここに建っている大きな「姉歯松碑」には「朝日姫伝説」のことが詳細い刻まれていました。同地には「義経腰掛けの石」があり、少し離れて「硯ケ池」があります。標柱には「源義経が姉歯の松で小休止をした際に硯の水につかったのでこの名があるという」と記されています。

地理学者の古川古松軒は「この筋、古の古道ならんか」とあり、姉歯村「風土記御用書出」に「姉歯宿、往古此所東海道(アズマカイドウ)之宿これある由」と記されています。『東山道の実証的研究』から姉歯付近の推定路を入れておきます。図にある伊治城は「これはる」と読み、栗原の語源となっています。

赤が奥州街道、緑が松並木です。筆者は奥州街道の保存・復元が夢ですが、最近の地域の方々の活動は意欲的で、11月16日には、千葉家に残された「大秘方萬料理方全」の解読したものをもとに150年前の栗原の郷土料理が復元され試食会があり、12月19日には奥州街道夜盗坂の刈払いが予定されており、夢ではなく実現するのかも知れません。金成宿から松並木街道が復元されたら新鹿野一里塚・有壁宿をセットにして、見事な奥州街道を歩きながら「萩の鶴」の盃をかたむけながら、復元された栗原の郷土料理を食べられる日がくるかももしれません。

「伝説と史実のはざま」の最たる⑥の福王寺の沿革について『金成町史』より要約してみましょう。仙台市大崎八幡神社の別当寺に龍宝寺があり、ご本尊に釈迦如来像が安置されています。この尊像はもと金成の福王寺にあったものを、貞享2年(1685)に四代藩主綱村によって移されたものです。現在は国の重要文化財に指定されています。町史によれば「この尊像は畑地区の旧道南側にあった釈迦堂から福王寺に移したものである」とあります。また「龍宝寺縁起」によれば、畑村の常福寺の所管の古堂に埋もれていたが、常福寺が無住っとなり、荒廃したので福王寺に移されたとあります。

この釈迦堂の有無を有とすれば、どこなのかが確認されれば「伝説と史実のはざま」の史実に近づくことになります。「旧道南側」というのは夜盗坂の首欠け地蔵付近の平場が推定されていますので⑦の夜盗坂に行くことにします。

藪にわけ入りました。小野寺さんの「あった、こっちだ」との声に導かれて首欠け地蔵跡地にたどりつきました。そこには「旧往還首欠地蔵尊跡地 平成二年 高町田」と刻まれた石碑が立っていました。お地蔵さんと手水鉢は⑨の玄正寺に移されています。

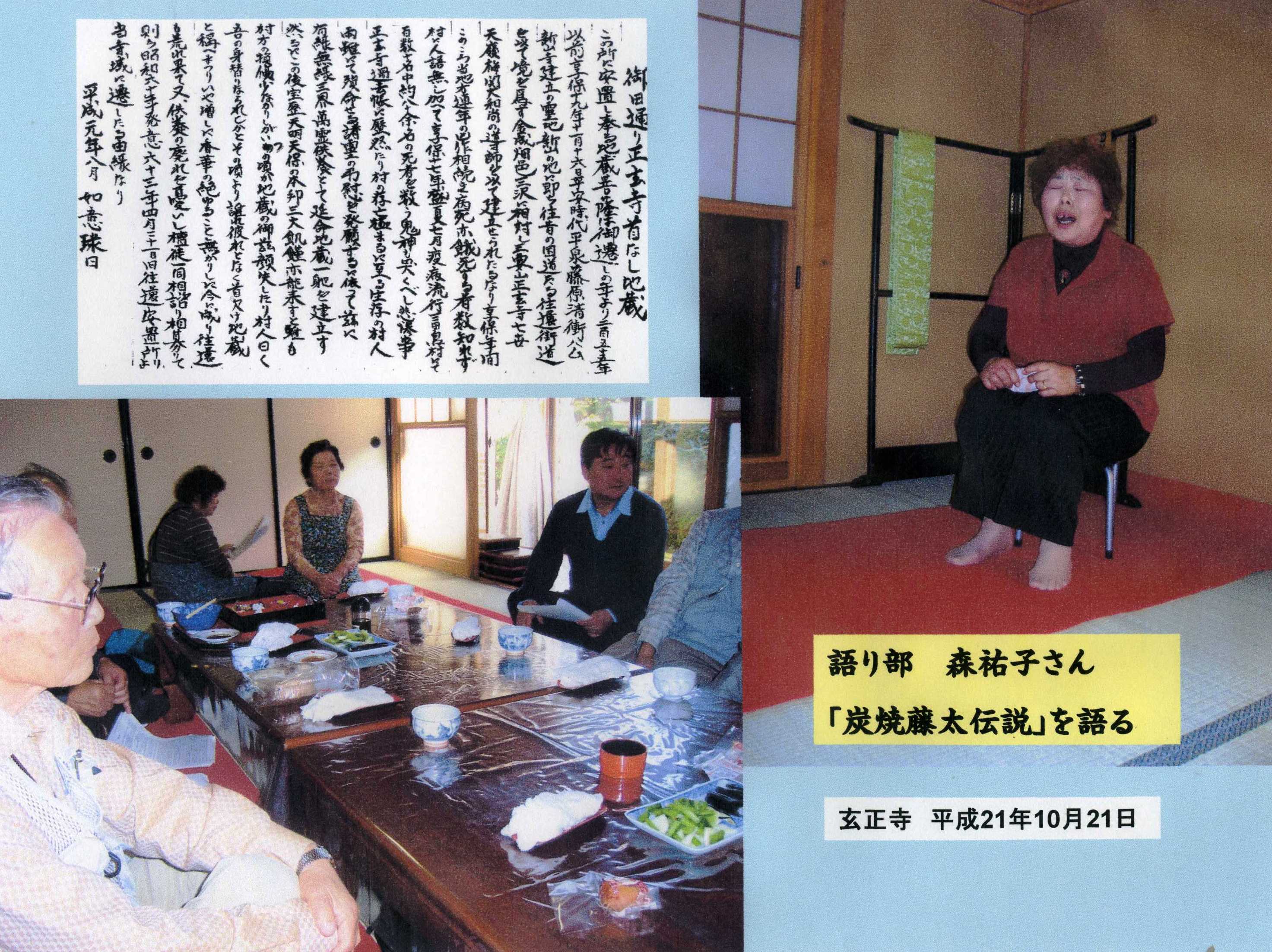

私たち一行中の語り部森祐子さんに「炭焼藤太物語」を語ってもらいました。この語りと画像のDVDは宮城県図書館・仙台市民図書館・金成図書館で閲覧することができます。なおこの民話は貞享3年の「炭焼藤大夫事蹟」をシナリオにしたものですので、「付けたり」に解読文と語り原稿を付け加えておきます。

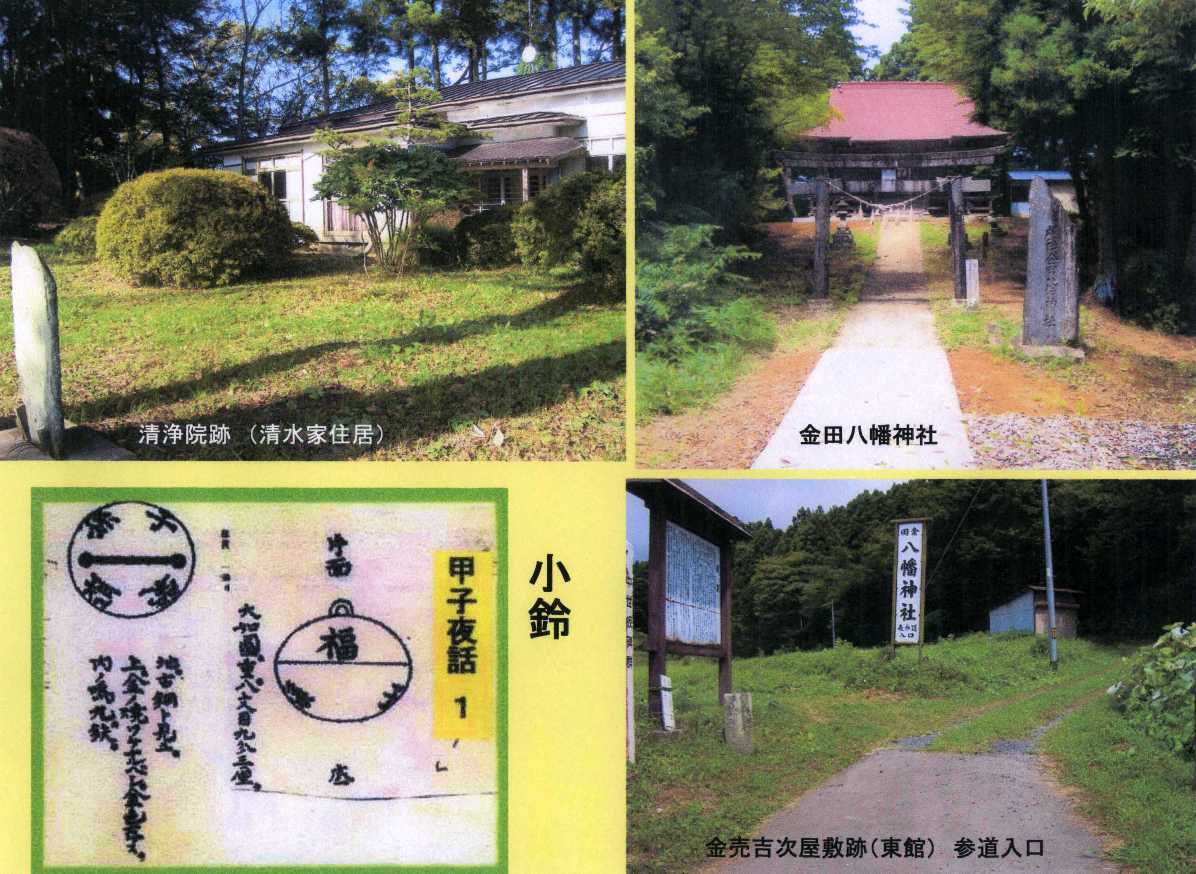

金田八幡について「風土記御用書出」坂上田村麻呂勧請とありますので、姉歯からこの近くを東山道が通っていたのかもしれません。前九年の合戦では源頼義・義家父子が、また源義経が平家追討の祈願などが記載されています。八幡山の麓「東館」(トウタテ)の金売吉次屋敷跡があり、参道を上り詰めたところに八幡社別当清浄院があり、正面に八幡社鳥居が見えます。私たちはクルマで迂回しました。清浄院にはご子孫の清水家お住まいとのことでした。清水家墓地に板碑6基があるのも注目されます。

『甲子夜話』(カッシヤワ)という本は、文政4年(1821)の甲子の夜より筆を起こし逸話・風俗などの見聞記記録です。その中の近藤重蔵が小鈴を拾ったという記録はあまり紹介されていませんので引用していましょう。

近藤重蔵(号、正齋)嘗て話て曰、奥州栗原郡仙台領に金成村と云あり、其処に八幡社あり。其社地より一小鈴を掘り出す。其鈴に八字を刻す。福寿延長子孫盛栄の文也。伝云ふ。彼地は往昔金商橘次信高なる者の宅地にして、義経の遮那王と申せしとき、鞍馬より随従して陸奥に下り、秀衡のもとに入れしとき、先づこの地に置き、ついで秀衡に寄託すと云。この鈴は其宅址の辺を過しとき得たりとなり。想ふに橘次が旧物なるべし。

金成総合支所から国道4号を北に進むと右手に新しく出来た金売吉次神社があり、まもなく左に白鳥商店があり右折します。白鳥さんは店の中から詳細な地図を持参され、藤太の墓の駐車場に広げて説明を受けました。その後、私にもとお墓のあった処に行きますかと問われ即座に「お願いします」と答えました。一行は墓前で合掌し説明板を読み、峰づたいの山道を登り始めました。間もなく樹間に小さな凹みがあり、お宮の跡ということで、さらに進むと小石が敷き詰めたような凹みがあり、ここがもと藤太の墓があった所とのことで、多年の私の願いがかないいました。

それにしても小褄川に見入る森さんは今にも裾を・・・のような迫真にせまるようでした。そろそろ夕暮れとなりましたので帰路に向かい「金沼」のあった駐車場でお別れをしました。心よりご案内をして頂いた小野寺健太郎さんと白鳥武也さんに御礼を申し上げます。

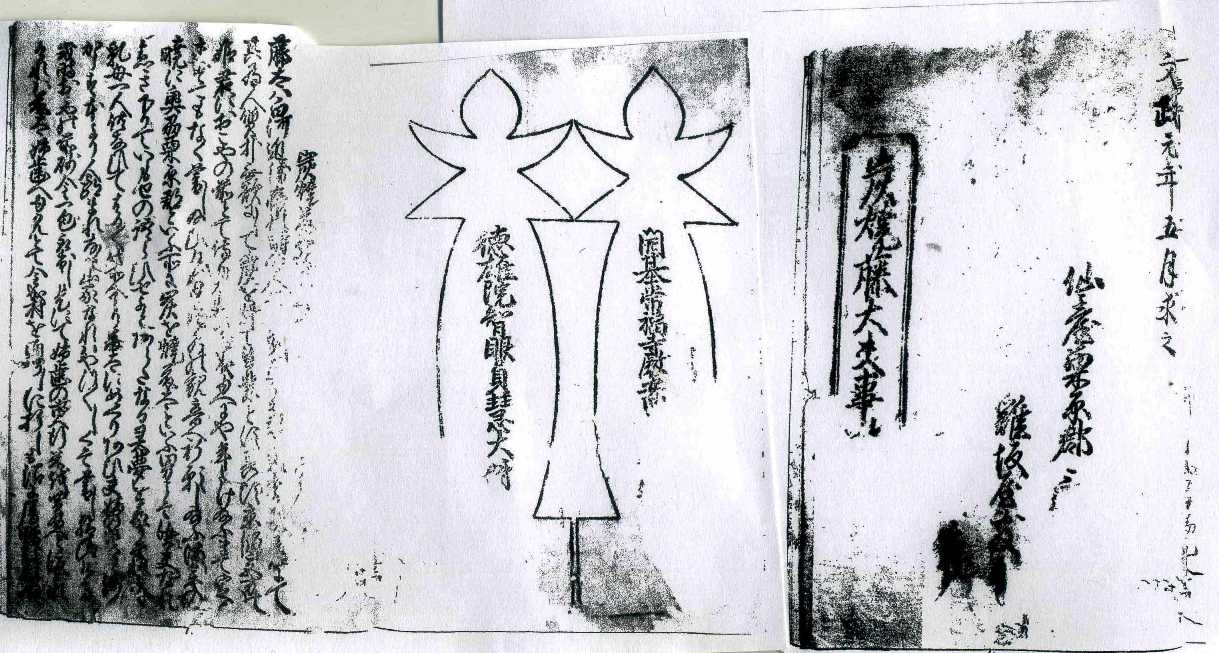

一 炭焼藤大夫事蹟

藤太ハ白河近衛帝の時の人なり、奥州栗原郡三迫畑村の産にて、

仙台市民図書館に「梧渓叢書」があり、この中の「子平雑記」に貞享3年(1686)刊「炭焼藤大夫事績」があります。同叢書は幕末から明治にかけての学者一族の岡家の旧蔵叢書です。「炭焼藤大夫事績」は刊本としては古く、また活字では、「菅原昭治・研究紀要「金成・畑村の金売橘治とその周辺について」金成史談会員」のなかで、常福寺に伝わる古書を昭和二十二年頃、時の住職大枝常雄氏が解読したものとして紹介されています。内容は炭焼藤太の伝承を裏付けているので紹介することにしましょう。

其為人質朴無欲にして、炭を焼て生業とす、其頃京師宮方の

姫君におこやの前とて侍りしに、如何成ゆへにや、年たけ給ふまて定

夫とてもなく暮し給ひけれハ、清水の観音へ祈願し給ふ、満参の

暁に奥州栗原郡といふ所に炭を焼藤太といふ男こそ汝か夫なれ、

急き下りていもせの語らひせよとあらたなる霊夢を蒙り、夫より

乳母一人供なひて、はるはる此所へ下り、藤太にめくりあひ夫婦の契り浅

からす、本より人跡まれなる山家なれハ、やつやつしくそ暮し給ひける、

或時おこやの前砂金一包取出し、是にて姉歯の市へ行、米を買給へと渡され

けれハ、藤太姉歯へゆかんとて金成村を通りしに、折しも沼に雁鴨むれ居

たりしを打たんとて、包し金を礫に打て手を空にして帰りける、おこやの前、あれ

ハ金とて此世の宝なるに礫に打給ふこそ云甲斐なけれとかこち給へハ、藤太

あれこそハ世に多き物なれ、我住あたりを見候へとて案内して見せける

に、岩窟砂礫ミな黄金にてそありける、されハこそ大悲の示験むなし

からすとて、それより金を掘らせける程に、程なく富饒になり、おこや

の前の腹より、橘治・橘内・橘六といふ三人の男子をまふけ三葉四葉に

殿化して大福長者となり給ひ、今か世まても美名を残せり

一炭を焼く辺りより金を掘出したる所を今に金山沢といふ

一炭を焼たくわへ置き、笹にて上を葺けるゆへ其所を今に笹の蔵といふ

一砂金を礫に打し所を金沼といふ、金成村の内にあり

一金をふき、たかねを拵し所を今に鍛冶屋敷といふ

一金を干拵し所とて今にほしや沢といふ、金成村の内にあり

一藤太黄金にて鶏壱番(ヒトツガイ)作り山に埋め、山神を祭りしとて其所を鶏

坂といふて、天気晴和の折ふしハ今に鶏の声ありといふ

一藤太後に官名を給り藤大夫と号すといふ

一藤太ハ中森の館に住す、今は田野と成り名のミ残れり、農民の鋤・

鍬に古瓦瀬戸物等掘り出す事常に有、近年朱を入し瓶抔を掘出しけり

一昔ハ金成畑(ハタ)小迫一村にて都て金成村といふ、藤大夫釈迦堂を造立し、百体

本尊を安置し、堂塔荘厳美を尽せしとそ、今ハ其所を堂所といふ、され

ハ元和・寛永の頃迄ハ小き堂へ仏体数十躯蔵(オサ)め置しか共、狐狸休の休、樵

夫・牧童の庵と荒果し、それさへいつしか野火に焼失して熄燼(うずみび)の内より

救ひ出せし仏体数多ありしを、金成福王寺へ移し蔵めぬ、その内釈迦

の一体のミ尊容具足し給ひしを、去年貞享弐年 国主肯山公(四代綱村)の

厳命にて仙台龍宝寺へ移して永く本尊とし給ふ、右の賞賜として

福王寺へ御知行一貫文を御寄付あり、毘首偈摩赤栴檀の霊木にて

作り、京都嵯峨の釈迦と同作同容のよし、誠に希代の霊仏也

一藤大夫氏神を祭りし所をならひ山といふ、今ハ稲荷の宮なり

一愛宕の宮を朝日山といふ、天神宮を北山といふ、熊野三社ハ金成の内に有、

何れも藤大夫灌頂の地也、其頃祢宜神主の住し所を祢宜屋敷といふ

一おこやの前、畑(ハタ)へ下り給ひし時、折しも雨ふり川水ましけれハ、小褄をはさ

み越給ふとて其川を小褄川といふ、今ハ妻川といふ

一おこやの前の本尊黄金一寸八分の観世音一体、今ハ常福寺の秘仏

たり、古ハ笹の蔵の山頂に堂ありて安置せしとそ

一おこやの前、京より下り給ひし時、氏神稲荷大明神長途を守護し下り給ふ

により、祭りし所を稲荷山といふ、金成村に有、今に小き宮有て年時の祭典おこたらす

一藤大夫仁安弐年三月十七日卒す、法名ハ開基常福寺殿叟長楽居士

一おこやの前、同年八月七日卒す、法名ハ徳雄院智眼貞慧大姉

右夫婦の位牌此村の常福寺に有、墓ハ五輪也、文字漫滅見分難し、其

所をとふのこぶしといふ

一橘治兄弟三人の居館の跡金成村にあり、西館・南館・東館といふ、今ハ畑に

成り折々瓦抔を掘り出す

一橘治後ハ京都に住居して年々奥州へ上下して金を商売したり

しとそ、京に長者屋敷之跡有といふ、秀衡か命に依て牛若丸を

伴ひ下りし事普く世の知る所なれハ略す、義経公平家を亡し

給ふ後三人共士林に列ね給ひ、秀衡へも功業ありしに依て秀衡より

恩地与へられしといふ

一三人の墓ハ此所にハなし、奥州白川かこ宿の近所に三人の五輪あり、

其外京都相州金沢・羽州最上に橘治の宮ありといふ

右仁安弐年より茲年まて五百弐拾年に成る、藤大夫造立釈迦の

尊造さへ去年仙台へ移りとらせ給ひける程に、事績の亡ん

事を恐れて古老の口碑に伝りし所を記し置ぬ

尓時貞享三年二月吉日

炭焼藤太という男の人 あったど。炭焼藤太には、3人の息子 あって源義経を 平泉の藤原秀衡につれてきた あの有名な金売吉次が 藤太の一番上の息子なんだって さア、この炭焼藤太は、どんな人なのか、伝説を ひもといてみましょう。 平安時代の頃、みちのくへ下る街道を、一人のお姫さまがお供の人をつれで歩いていだったど。

お姫さまは、道ばたのお地蔵さまに手を合わせ「どうぞ藤太さんに会えますように」と祈り、峠に立てば「どうぞ無事に藤太さんに会えますように」と願って旅をつづけでいだったど。

このお姫さまは、京の都おくげさんの娘で、おこや姫といったんだど。おこや姫は、人より少し面くせえがったんだど

(みったくない、みたくない、みにくい) そのためが、嫁のもらい手もなくって親だづも 心配し おこや姫も 肩身の狭い思いをして 悩んでいたんだど

清水の観音さまに おまいりして 「どうぞ 私に 夫をお授け下さいませ」と 願いつづけでいたんだど。 満願の日 夢枕に、清水の観音さまがあらわれでね

“みちのくの金成で、炭をやいている藤太が汝の夫なれ いそぎみちのくに下りなさい”

というありがたいお告げであったど。

親だつも喜んだど。遠いみちのくに、娘をやるのは心配だなあ おこや姫のしあわせを願って お供一人と砂金の包みをもだせでくれたんだど。

おこや姫は、まだ見たごどもねえ藤太に 想いをはせながら、みちのくにやってきたど。みちのくの金成についだど、土地の人に 「炭焼藤太さんの小屋はどこでしょうか」ときいたんだど

あの畑川を越えでゆくと、畑村でござんすよ」と教えてくれたんだど。 畑川の水は、雨が降ったあとで 水かさが増していたど 橋はどこにも見えねえがったんだど。

「ああ 藤太さんに逢いだいなあ」 おごや姫はいぎなり着物の裾をずっと ずっと ずっと、お尻のところまで たくしあげだど じゃぶ じゃぶ じゃぶ じゃぶ とわだっていったんだど。

「ああ わだりきったあ ああいがったあ」 それから山道を登っていったど。 行きが行くと、金山沢の笹屋根の藤太の炭焼小屋だったど 藤太は、ここで炭を焼いで それで生業(ナリワイ)にしていた若者だったど なかなかの働き者だったど、おこやは。とうとうついだ。おこや姫は、もう一所懸命だったど。 すすで真っ黒に黒光りしたひげづらの藤太の顔を見ながら

「あなたが藤太さんですか。私は、おこやと申します、清水の観音さまの お告げで 京の都からやって、参りました、どうぞ 私を あなたのお方にして下さい」 と頼んだど。 たんまげだのは藤太だ。なんぼめんくさえといっても おなごの人が あの遠い都から わざわざ みちのくのここまで やってきた まして 俺のお方になりたいなんて

「あのお こんな こきたないところで ござりすよ なんにもねえところで ござりすよ こんなところでいいのでござりすか」 ときいたんだど

おこや姫は「ハイ」といって、藤太に逢えたうれしさと、旅の疲れとで 藤太の胸にたおれこんだど。 藤太は、両方の手で、しっかりと、おこや姫を抱きとめだど。

藤太のお方になったおこやは、貧乏だけど つますぐ 暮したど すばらくすると お米がなぐなってしまったど おこやは、親がらもらったずっしりと重い 砂金の包みを藤太に 手渡しながら 「これで お米を買ってきて下さいと」と頼んだと

藤太は、それをなにげなく ふところに入れだど 姉歯の市へ米を買いにいっだ その途中、金成を過ぎだら 沼があって そこに鴨がいっぺえ群れでいだど 藤太は ああこれとっていったら 喜ばれべなあと 思ってふところにあったずっしりと重い砂金の包みを取り出して、礫にして びゅんと鴨さぶっつけだど 鴨にあたった砂金の包みは こわれて キラキラキラと、沼の中に沈んでいったど

お米を買ってくるのを待っていたおこやの前に ニコラニコラとしながら鴨持ってきたんだど

「あのお あなた お米はどうなさいましたか、渡した砂金はどうされましたか」ってきいたど すると 藤太は ああ金成を通ってゆく途中に あれ 沼あって 鴨いっぺいいただがら あれ礫にして ぶんなげて とってきたじゃ と言って 鴨を見せだと 「あれえ あれは大切な宝なんですよ 金といって 何でも あれは砂金というものなんですよ 本当に 大事なものなんですよ 」泣きいそうになりながら口説いたたんだど

「なに、おこや あれがそんなにだいじなものなのか 金というものなのか、砂金というものなのか

わかったあ おこや こい」

と そういっておこやの手をとると、わらわらと走って、藤太の炭焼小屋に行ったんだって そして そばの山肌にある柴を バリバリと はがしたんだって キラキラキラ 「おこやみろ」 こちらの山肌にある柴を ベリベリとはがしたど イラキラキラ 「おこや見ろ」 なんと 藤太の小屋のまわりは 一面砂金だったと。

毎日 藤太とおこやは 金山沢で砂金をとり 金流川で砂金をとり 金干沢で干して その干した砂金を 牛車につんでクルマ坂を通って 都へはこんだど

たちまちのうちに 大金持ちになったと 長者さんになったんだど

藤太とおこやに 三人のおとごわらすっこがさずかったと 一番上を“きちじ” 二番目を“きちない” 三番目を“きちろく”と名付けたど

一番上の吉次は、 のちのち、源義経を平泉の藤原秀衡につれていった あの金売吉次であると 吉次は、炭焼藤太の息子であるという

炭焼藤太物語り 終わります

高倉淳のホームページ