はじめに

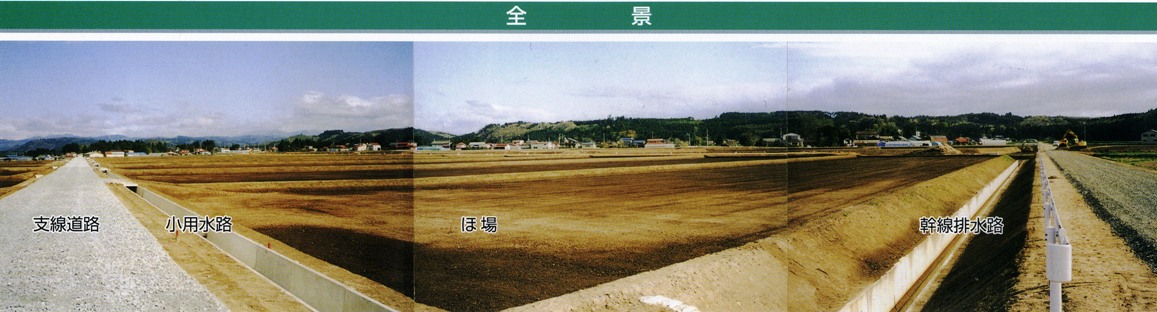

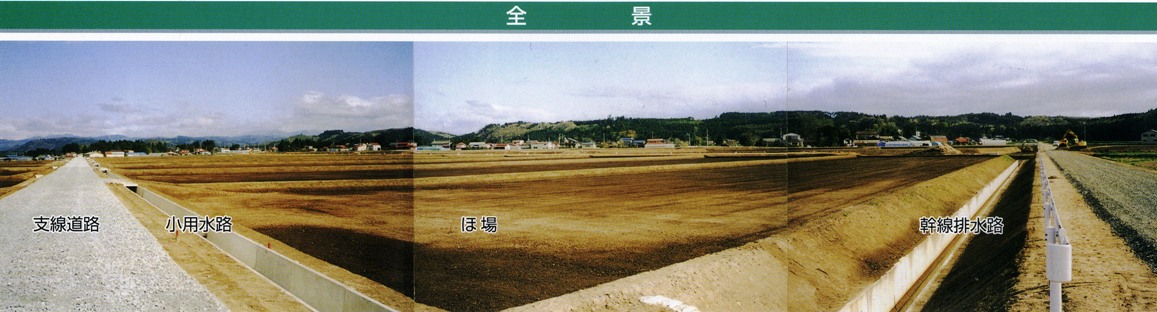

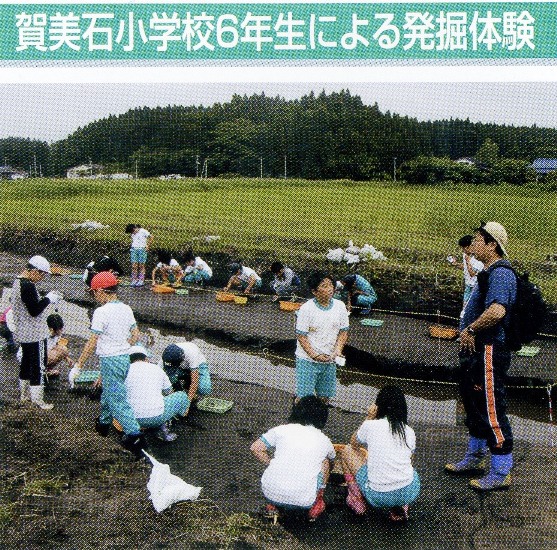

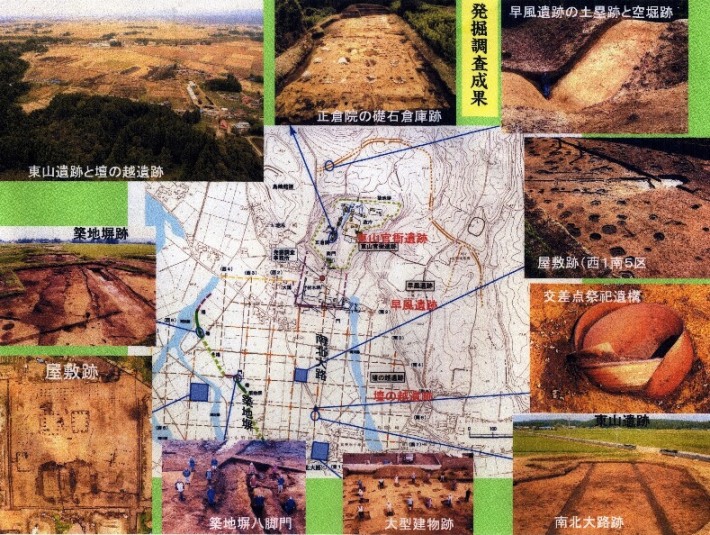

本地区には、壇の越遺跡が東西2キロ、南北1,5キロ程の範囲に広がっており、本事業により遺跡が壊される16万平方メートルを対称に、平成8年度から平成20年度まで発掘調査が実施された。

とあります。続いて同完工誌に掲載されている写真を眺めてから「仮説 玉野新道」に入ることにします。

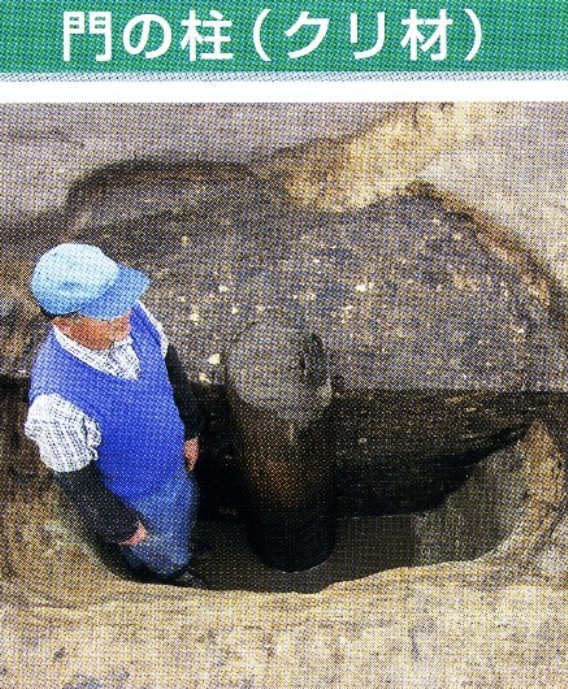

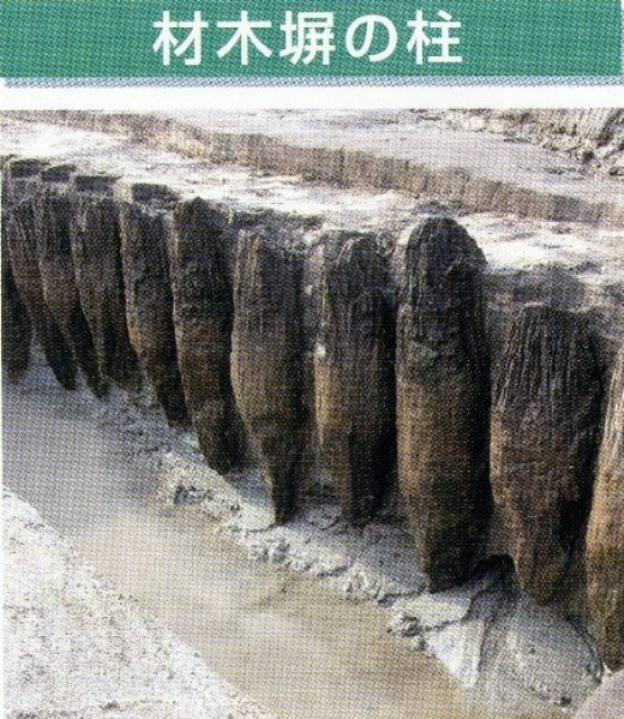

碁盤目状の街割り(方挌地割り)が計画的に造られ、役人の屋敷、兵士等の住居や寺院跡、高さ3メートルと推定される土や材木で造られた城壁跡等の遺構が発見され、須恵器、土師器等の土器も大量に出土した。

こうした調査結果により壇の越遺跡は、東山官衙遺跡と一体的な計画の下に形成された遺跡として注目をされ、しかも国府以下の官衙遺跡で方挌地割が認めらる例は外になく、中央政権の地方支配制度を知る上での重要な遺跡に位置づけられた。

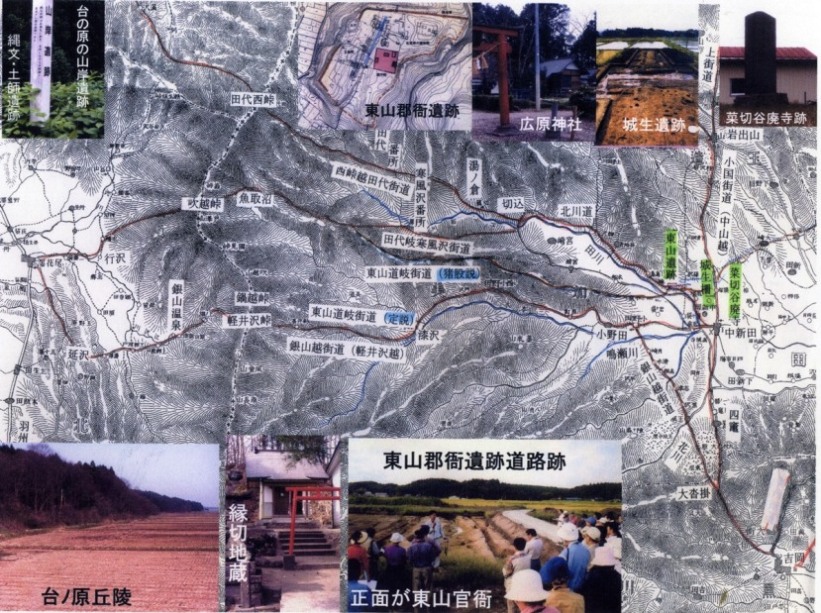

しばらく前に私は「仮説 出羽東山道への分岐点」というテーマでHPを開きました。その一つは、東山道と出羽東山道の分岐点として柴田駅(大河原)、二番目は「仙台から分かれる最上古街道」、三つ目として「大野東人の進んだ玉野新道は?」です。

平成22年4月25日に加美町の最上海道研究会(会長吉岡善太郎)の総会で仙台領の街道について講演を依頼されました。私は「仙台領の街道と仮説玉野新道」と題してお話をしました。今回はその時に使用したパワーポイントを交えながら、玉野新道を再度考えてみたいと思います。

それは平成22年10月に加美町で行われる「みやぎ街道交流会“in加美”」が加美町を会場として「最上海道研究会」が協賛団体団体として参画し「大室研究会」と県境を越えた交流が実施されることになっています。

玉野新道は、山形県尾花沢から宮城県加美町に入りますが、ルートについては学会でも諸説があることによります。

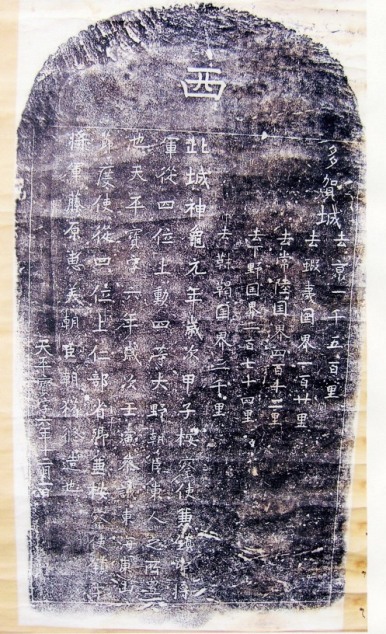

左の拓本は多賀城碑です。先ずこの碑を読んでみましょう。

多賀城 去京 一千五百里

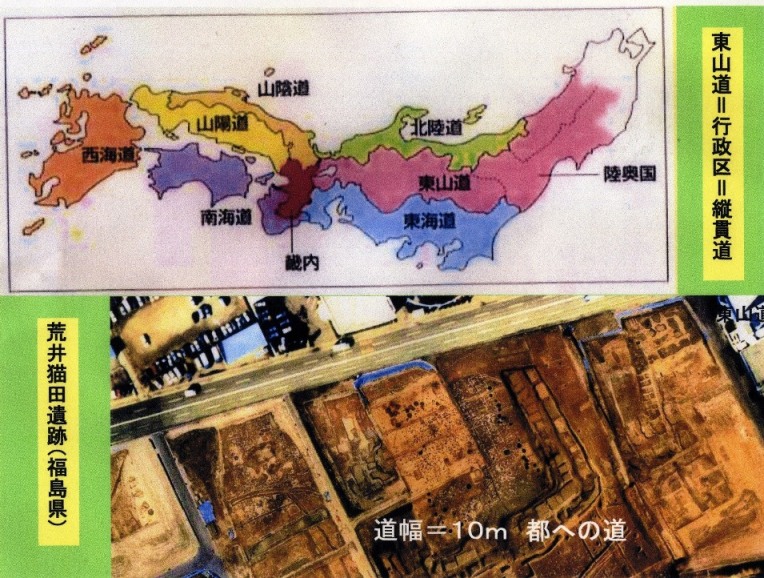

碑文によれば、多賀城は神亀元年(724)に大野東人によって創建されました。二行目をご覧ください。「蝦夷の国は多賀城から120里の所にある」とあります。駅制では30里(約16㎞)ごとに駅家を置くことになっています。

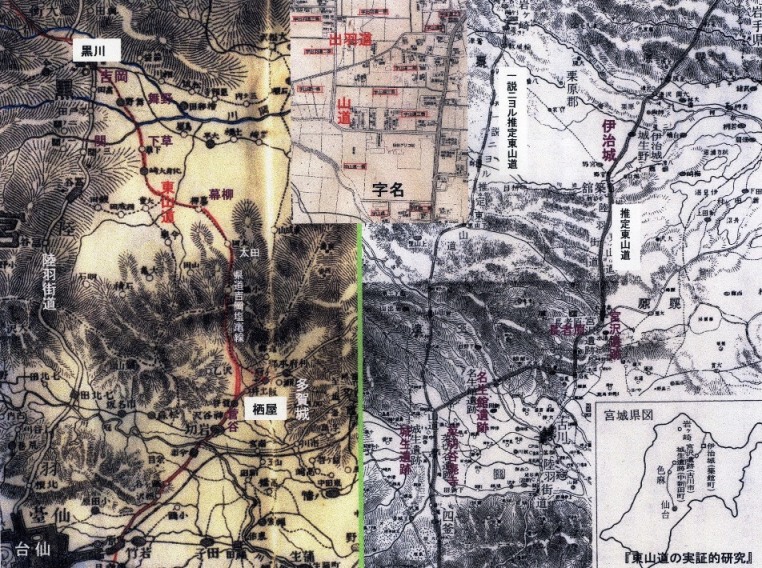

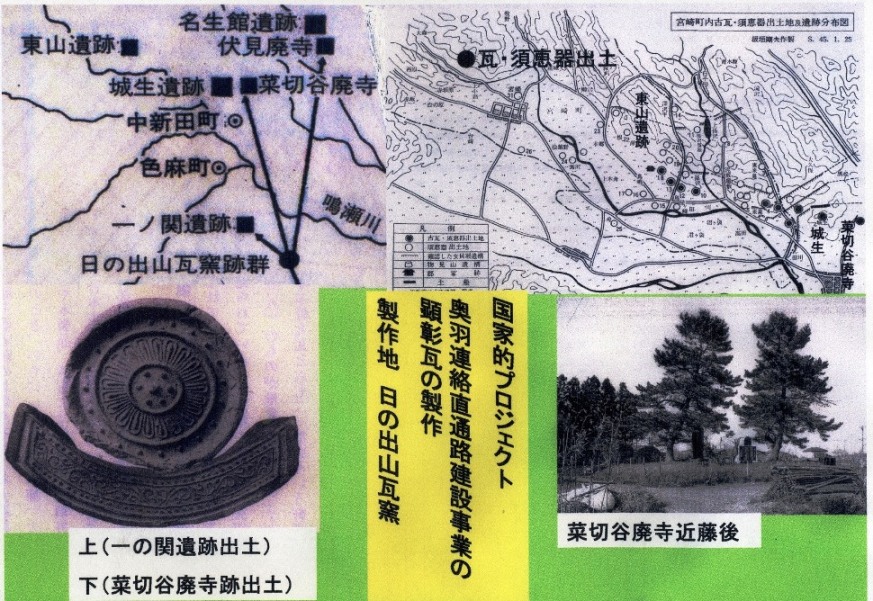

「城生の柵跡」と「菜切谷の廃寺」の遺構がある。この両史跡の間を通過して突き当たったところが中新田町菜切谷新田の小字「山道」である。町の「地字図」の小区分では「山道一番」から「山道三番まであるが、何れも「山道」といっているところをみると、この道がかっての東山道であったことを物語っている。なを注目されるのは、この「山道」の西側に「出羽道」という小字があるということで、これも一番から三番に分かれているが、西方へ並んでいる。すなわちこの地点が、東山道から西へ出羽への古道が分岐していたことを示す。現在も菜切谷新田からは、出羽に通ずる道があるが、それがいわゆる「出羽道」であったと想像される

とあります。西への「出羽道」が玉野新道で、東への同時代の官衙遺跡である名生館遺跡、宮沢遺跡、伊治城跡が東山道の道筋であり、城生遺跡が東山道と玉野新道の分岐点ということになります。

去蝦夷国界 一百廿里

去常陸国界 四百十二里

去下野国界 二百七十四里

去靺鞨国界 三千里

此城神亀 元年歳次甲子按察兼鎮守将軍従四位上勲四等大野朝臣東人之所置也天平寶字六年歳次壬寅参議東海東山節度使従四位上仁部省卿兼按察使鎮守将軍藤原恵美朝臣朝□修造也

天平寶字六年十二月一日

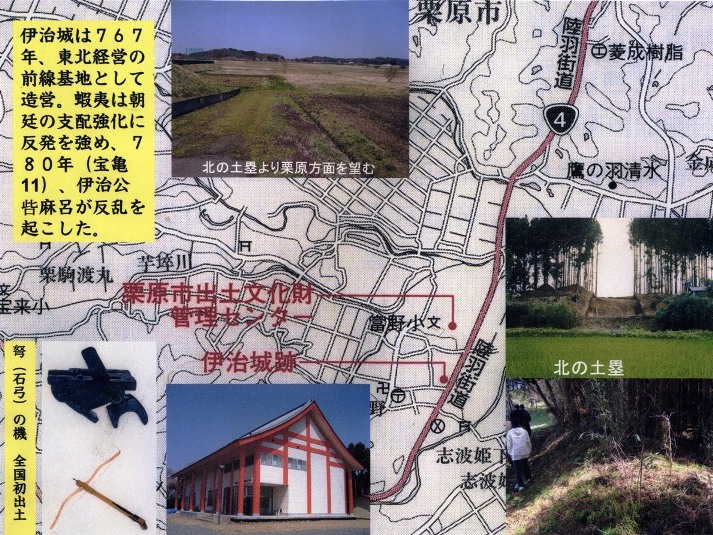

多賀城の近くの駅は「栖屋(スネヤ)」で黒川、色麻、玉造を経て栗原駅がちょうど4区間で120里となり,伊治城が比定されています。20万分1の地図でもおよそ「16㎞×4=64㎞」です。

伊治は「これはる」とも読み、「くりはら」になりました。宝亀11年(780)の伊治公呰麻呂(イジノキミアザマロ)の乱とほぼ一致します。「公」(キミ)とは朝廷から与えられた称号で、この辺一帯の長であった蝦夷に与えられました。その呰麻呂が朝廷の政策に不満を持ち起こした反乱です。

多賀城に近い栖屋駅から玉野新道起点を目指すことにします。栖屋駅は多賀城東西大路の西端とつながっているのかもしれません。

下図の右は『実証的研究』に掲載されており、図に「一説ニヨル推定東山道」とあるのは『完全踏査 古代の道』のことでしょう。同書では中新田より右折せず小国街道を北上して、玉造柵に比定されている岩出山を経由して松山道(上街道)を北に向かうように書かれています。

下図の中央に「ゼンリン住宅地図」を挿入しておきました。このことについて『実証的研究』には次のように記されています。

上の左図をご覧ください。太田と幕柳の間に「遠仙道」という小字があり、バイパスに並行して古道が残っています。この地名は東山道の通過地点と考えられます。『実証的研究』はさらに続けて黒川駅を「下草・鶴巣・舞野の諸説があるが、大和町大字相川の長者原を候補地の一つとしたい」と述べています(相川については次ページの図参照)。

昭和9年の「仙台郷土研究 5-4」は、「黒川郡の往古の官道は、利府の地より嶺路経て小鶴沢、太田、幕柳、鳥屋、北目、大崎などの各村を過ぎ、下草の東端より舞野村に出て、奥田を経て色麻・玉造に向かいしならん」として「舞野村に宿と称する所あり、これ古の駅場たりしならん」としています。舞野については『奥羽仕置の構造』(小林清治)に「町場的傾向をもつ舞野では」と町場のあった可能性を指摘しています。

舞野村には「一ノ壺」「中壺」など条里制に由来する小字が残り、村名の由来について、坂上田村麻呂が当地を通過するときに大蛇を退治してその骨を埋め、大同3年(808)に観音堂を建立し舞を奉納したことが、観音堂縁起に記されています。

一般に「黒川駅」は吉岡に比定されていますが、吉岡は伊達政宗の三男宗清が下草から元和2年(1616)に居館を移し成立していますので「黒川駅」とする根拠はうすいようです。

もう一度、栖屋駅に戻り、定説になっており、諸説のある黒川駅=吉岡を念頭におきながら下の図でたどってみてください。

図にある県道からはずれた鳥屋八幡古墳から黒川神社へのルートも東山道の選択肢かもしれません。この道筋については既に利府町郷土史会の花房氏が踏査しておられ、東山道・奥大道などの研究に基づいた論考を報告しておられます。

鳥屋古墳は7世紀後半の円墳で、近くに鳥屋窯跡・鳥屋三角田窯跡があります。古墳への道を北西に山道を進むと黒川神社があり、鳥居脇の説明板には「黒川神社の起源は、多賀城主、大野東人の臣大野三郎左衛門兼則七代の孫」に始まる黒川神社由緒が記されています。裏手に8世紀前半の別所横穴古墳があり、8世紀前半と推定されています。

玉野新道についての諸説

玉野新道は陸奥国(多賀城)と出羽国(出羽柵)の連携をはかるため色麻から玉野(尾花沢)までの大野東人が造成した通路です。

東山官衙遺跡と壇の越遺跡

国史跡東山官衙遺跡は、東西約300m・南北約250mの丘陵平坦面に、8世紀前半から10世紀中頃まで存続しました。

加美町を通る街道

加美町には軽井沢峠を越えて羽州街道尾花沢に結びつく①「銀山街道」、中新田宿を起点として切込宿経由の田代西峠越の田代街道があり、この道は切込宿までは、近世以前に開かれた②「北川道」と近世宿駅制度によって成立した③「西峠越田代街道」、切込から分かれ吹越峠経由の④「寒風沢街道」、それにもう一つ鳴瀬川と田川に挟まれた旧小野田町と宮崎町の境の舌状台地の④「台原道」があり,下の図では「東山道岐街道(猪股説)」としてあります。

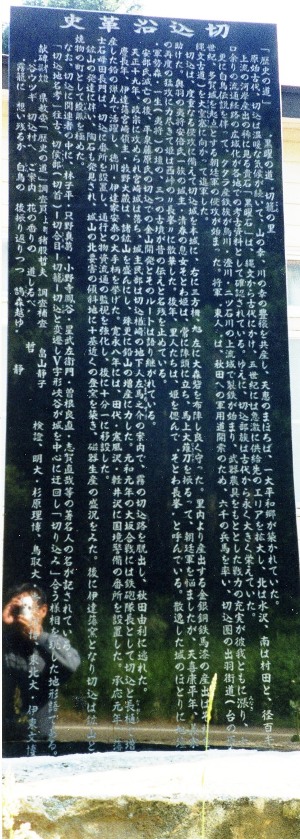

切込沿革史

左の写真は切込沿革史です。先ずこの碑を読んでみましょう。撰文は切込記念館の館長をしておられた猪股哲夫です。文章の中に「大野東人は、秋田への軍用道路の開索のため六千の兵馬を率い切込圏お出羽街道(台の原縄文古道)を大室塞にむかって進軍した」とあります。 玉野新道の資料

陸奥に遣せる持節大使、従三位、藤原朝臣麻呂等言す。『去る二月十九日を以って陸奥国多賀柵に到り、鎮守将軍、従四位上、大野朝臣東人と共に平章す。且つ常陸、上総、下総、武蔵、上野、下野等六国の騎兵、惣べて一千人をめし、山海の両道を開かしむ。夷狄等ことごとく疑懼をいだく。仍って田夷、遠田郡領、外従七位上、遠田君雄人を差して、海道に遣はし、帰服の狄、和賀君計安塁を差して、山道に遣はし、並に使の旨を以って慰喩し、鎮撫せしむ。仍て勇健一百九十六人を抽きんで、将軍東人に委ね、四百五十九人を玉造等五柵に分配す。麻呂等余る所の三百四十五人をひきゐて多賀柵鎮す。副使、従五位上、坂本朝臣宇頭麻佐を遣はして玉造柵を鎮せしめ、判官、正六位上、大伴宿禰美濃麻呂に新田柵を鎮せしめ、国の大掾、正七位下、日下部宿禰大麻呂に牡鹿柵を鎮せしむ。自余の諸柵は旧に依って鎮守す。廿五日、将軍東人、多賀柵より発す。三月一日、使下の判官、従七位上、紀朝臣武良士等、及び委する所の騎兵一百九十六人、鎮兵四百九十九人、当国兵五千人、帰服狄俘二百四十九人をひきゐ、部内の色麻柵より発し、即日出羽国の大室駅に到る。出羽国守、正六位下、田辺史難破、部内の兵五百人、帰服の狄一百四十人をひきゐ此の駅に在りて相待つ。三日をもって、将軍東人と共に賊地に入らんとす。且らくは道を開いて行く。但し賊地は雪深く馬芻得難し。所以い雪消え草生じて、まさに始めて発遣せんとす。同月十一日。将軍東人、多賀柵に廻り至る。自ら導きて新たに開通せる道は、惣べて一百六十里。或は石を刻み樹を伐り、或は谷を埋め峯をとおす。加美郡より出羽国最上郡玉野に至る八十里は、惣べて是れ山野は形勢険阻なりといえども、人馬の往還に大なる艱難無し。玉野より賊地の比羅保許山に至る八十里は、地勢平坦にして危険有ること無し。狄俘等曰く、比羅保許山より雄勝村に至る五十余里は、其間亦平らかなり。唯両つの河有り。水漲るに至るごとに並びに船を用ひて渡る、と。四月四日、軍、賊地比羅保許山に屯す。是より先、田辺史難破の状に曰く、雄勝村の俘長等三人来降し、拝首して云はく、「承はり聞く、官軍我村に入らんと欲すと。危懼に勝へず、故に来りて請を降ふ」、てへり。東人曰く、「夫れ狄俘は甚だ奸謀多く、其の言は恒無し。たやすく信ずべからず。而して重ねて帰順の語あらば、仍ち共に平章せん」、と。難破議して曰く、「軍を発して賊地に入るは、狄俘を教喩し、城を築きて民を居らしめんがためにして、必ずしも兵を窮めて順服するものを残害せんとするにあらず。もしその請を許さずして、凌圧して直ちに進まば、俘等は懼れ怨みて山野に遁走せん。労多くして功少きは、恐くは上策にあらず。官軍の威を示し、この地よりして返るにしかず。然る後に、難破訓ふるに福順をもってし、懐くるに寛恩をもってせん。然らば「城は守り易く、人民は永く安からん」、てへり。東人おもへらく然りと。又東人の本計は、早く賊地に入り、耕種して穀を貯へ、糧を運ぶの費をを省かんとす・しかるい今春の大雪は常年に倍す。是により早く入りて耕種するを得ず。天時此の如く、己に元の意に違へり。其れただ「城のみを営造するは一朝にして成べし。しかれども城を守るは人をもってし、人を存するは食をもってす。耕種候を失はば、また何を取りてか給せん。且つそれ兵は、利を見ては則ち為し、利無ければ則ちむ。所以に軍を引きて施らし、方に後年を待ちて始めて城を作らん。但し東人は自ら賊地に入らんがため、将軍として多賀柵を鎮するを奏し請ふ。今新道既に通じ、地形親しく視る。後年に至り、自ら入らずといへども、以って事を成すべし、てへり。臣、麻呂等愚昧にして、事機に明らかならず。但し東人は久しく辺要に将として、謀のあたらざること少なし。しかのみならず親ら賊の境に臨み、その形勢を察し、深く思ひ遠く慮りて、量り定むること此くの如し。謹んで事の状を録し伏して勅裁を聴く。但し今間事なく、時は農作に属す。発する所の軍士は且は放ち、且は奏せん、と。

【解説】 陸奥国と出羽国の連携を密にするために、大軍を発して秋田県南部に雄勝城を作り、733(天平5)年に秋田村高清水岡に移転した出羽柵と多賀城とを直接につなぐ連絡路を確保しようとした作戦であるが、雄勝の蝦夷の協力が得られずに、目的は半ばを達成したのみであった。なおこの史料には天平の五柵の名が見える。五柵は多賀柵(多賀城)・玉造柵・新田柵・牡鹿柵・色麻柵と本文には名が記されていないもうひとつの柵がある。

おわりに

「歴史の道」 “ 黒曜の道 ”切籠の里

原始古代、切込は温暖な気候が続いて、山の幸、川の幸の豊穣を共産し、天恵のまほろば、一大平和郷が築かれていた。

上流の河岸産出の稀に見る貴石「黒曜石」は、縄文から古代にかけ、五世紀には急激に供給先のエリアを拡大し、北は水沢、南は村田と、徑百キロ余りの流通経路の広域化が各地での考古資料として確認されている。ゆえに、切込部族は古代から 永く大きく栄えていた。

更に白鳥伝説を伴って、タタラ産鉄族が烏川・澄川・二ツ石川の上流域で製鉄が始まり、武器農具をもととした戦力の充実が彼我ともに漲り、八世紀、多賀城を起点とする朝廷軍の侵攻が始まった。将軍“東人”は、秋田への軍用道の開索のため、六千の兵馬を率い、切込圏の出羽街道(台の原縄文古道)を大室塞に向かって進軍した。

切込は、度重なる侵攻に備えて切込城を本城に、右に三方柵、 旭 左に大森砦を布陣し良く守った。里内より産出する金銀銅鉄馬漆の産出はそれを助けた。奥羽の夷将安倍氏一族の城主・清春の息女そとわ姫は、常に陣頭に立ち、馬上大薙刀を振るって、朝廷軍を悩ましたしたが、天喜康平年、義家の再度の猛攻に力尽きて姫は西峠の“長峯”に散華した。後年、里人たちは、姫を偲んで“そとわ長峯”と呼んでいる。散逸した城のほとりに旭壇・軍勢森・一生(夷将)の壇の、三つの古墳が昔の伝えと名残を止めている。

安倍氏滅亡の後、平泉藤原氏の切込での金山開発とそのルートは語り継がれている。

天正十九年、政宗に攻められた宮埼城は落ち、城主民部は切込楢埼の地下人左馬之介の案内で、霧の切込路を脱出し、秋田由利に逃れた。

慶長年、伊達藩宮崎領主・牧野大蔵は、諸鉱山を盛んにし、殊更に鉛山の増産に力した。元和元年の大坂合戦には鉄炮隊長として切込と長樋で増産した鉛の弾丸で活躍し、徳川・伊達家安泰の大手柄を挙げた。寛永八年には、田代・寒風沢・軽井沢に国境警備の番所を設置した。承応元年藩士石母田長門は、切込に番所を設置し、通行と物資流通の監視を強化し、後に十分一に移設した。

鉱山の発達に伴い、陶石も発見され、城山の北要害の傾斜地に十基近くの登窯を築き、磁器生産の盛況をみた。後に伊達藩窯となり切込は鉱山と焼物の町として殷賑を極めた

なお、切込に関連者の中に、林子平・只野真葛・小野寺鳳谷・星武左衛門・曽根良直・志賀直哉等の著名人の名が記されている。(以下略)

このホームページの「続日本紀」の資料を入力しながら、『古川市史』が東山官衙遺跡から玉野まで、大野東人が直路造成前に道があったのでははないか、また人馬の通行可能だったという指摘は、これから加美町内の通路(銀山街道、寒風沢道、台原道)踏査の指標なりそうな気がしました。

このホームページを作成した後に、仙台市民図書館を通じて『尾花沢市史』を借覧することが出来、興味深く読み進めることが出来ました(宮城県内には在庫がない)。玉野新道を守備範囲にする『尾花沢市史』は、刊年も新しく、最新お研究成果や著者の踏査研究が記述され、宮城県の『古川市史』、山形県の『尾花沢市史』は、これからの踏査・研究の必読の書と言えます。

高倉淳のホームページ