厳美渓の奇岩を後にして暫く進みますと、右側に「水神碑」があり、間もなく大〆切頭首工です。「照井大江土地改区史」の口絵の写真を紹介しましょう。

一般に取水口は、河床の変化によって、時代と共に上流に移設されることが多いようです。例としては、胆沢川上流の馬留穴山堰、仙台城下および近郊を潤している四ツ谷用水などがあります。

なお、これからは『仙台領の潜り穴』の「釣山隧道」によることにします。 高倉淳のホームページ

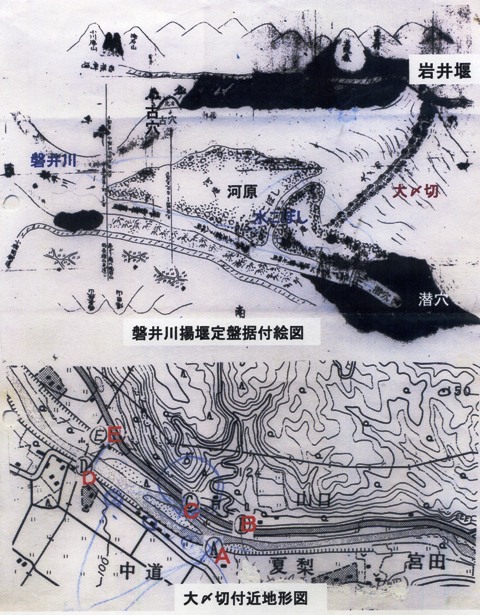

ここに明治40年に八巻一覧氏が書写した「磐井川揚堰定盤据付絵図面写」(佐藤仁一氏藏)が残されています。同絵図は安政元年(1854)、田村領の上・下黒沢村、一関・二関村の干害が甚だしいので、磐井川の水を多く大江堰に流してほしいという水引方一件の際に作成されたものです。

図を見ますと、大江堰は、河原を掘削した堀によって潜穴で導水し、穴頭にはゴミ除けの柵があり、70間手前に「水こぼし」とあります。磐井川が高水位の時には、この堀で余水を本流い戻す仕組みになっています。定盤(水量調節盤)も元定盤から新定盤に移置されています。絵図を作成する際に磐井川左岸の照井堰の恩恵を受けている村々の肝入が立ち合っています。

次に照井堰には、大〆切(堰堤)を築き、照井堰には自然に流入するように描かれています。ここで思い起こされるのが、『岩手叢書』にある「寛永二十年、北照井が破損し、且つ川様変換により、仙台伊達氏岩井川を斜めに堰き止めて穴堰を廃し新堰を構えたり」の記事です。この時点では、磐井川左岸の照井堰、右岸の大江堰は南照井堰と称していました。文中に「穴堰を廃して」とあり、絵図に「古穴」とありますが後考にまちたいと思います。

この絵図を現在の地形図と対比してみましょう。Aは安政絵図の大江堰の穴頭、Bは絵図の照井堰の取水口です。この二点間に大〆切(堰堤)が築かれています。Cについては『北上川5』に次の記事があります。

明治二十四年七月、大〆切揚口疎水ノ便センガタメ同所上流左岸山麓七十間余リ隧道ヲ開削シ、同九月竣成ヲ告ゲタリ、工費百余円ナリ、爾来磐井川減水スルモ通路満チ乏シカラザル景況ナリ

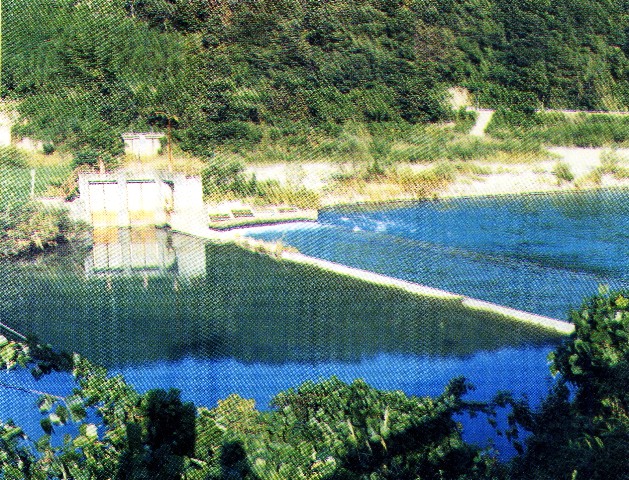

とあります。明治24年に、施設の老朽と河床の変化によって取水が不十分となり、下流部分に水門を設け、127mほどの隧道で導水しました。現在、道路の下に見られる堀跡はこの時と考えられます。現在、水門が残っています。『北上川』はさらに続けて「大正年代において200mほど下流に粗朶築堤、三角枠・石枠などを設けて水位をあげ、ようやく取水される状態となり、昭和七・八年になり、堤長をのばし、堤幅を増す等の強化工事を施行している。昭和十七年、県営事業として頭首工の改良工事をおこし、同十九年完了、取水能力強大となる」と記しています。

DおよびEは現在の大江堰と照井堰の取水口です。

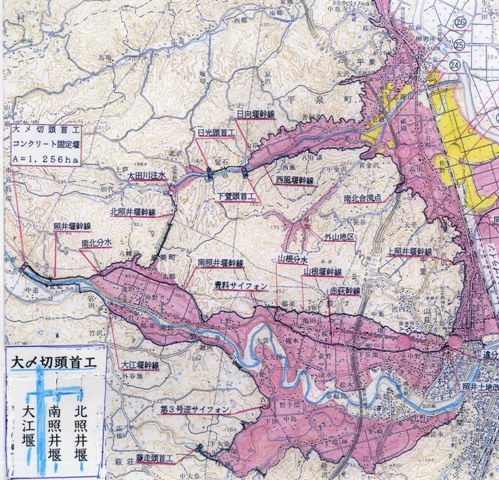

大〆切頭首孔には、左岸に照井堰、右岸に大江堰の取水口があります。照井堰に吸い込まれた流水は、300mほどの穴堰を潜り、「照井水神碑」のやや下流で穴を出ます。流れは笹辺良南北分水工で、北照井堰と南照井堰とにわかれます。

南照井堰は、五串より東の厳美町の水田を潤しながら、丘陵の裾を流れ、杭丁沢を迂回して大筧(カケイ)を通った水は間もなく山根潜穴を潜り、代々堰守をしてきた大越家の裏で開口しています。現在は全長173mの豊料(ホウリョウ)サイホンが大越家の裏に涌きあがっています。実は私たちを懇切に案内し、私の原稿に朱を入れていただいたのが、この家の主大越龍三さんです。

サイホン呑込口から迂回して大筧のある所までは、幅2m、両脇に高さ1mの石垣が500mほど続きます。この大筧は現在はコンクリート(昭和2年銘)ですが、昭和の初めまでは50m上流(現砂防ダム)に木製の樋が掛けられていました。また今は忘れ去られていますが、沢の左岸に照井堰幹線水路に並行して掘削された山根堰は、発電用水路にも供給された遺構です。

豊料サイホンで涌き上がった水は山根分水に導かれ、山根堰と赤荻幹線水路(南照井堰)に分かれます。南照井堰は定盤石(水平盤)を設けて上・中・下の堰に分水し、上堰は北流し、途中二ヶ所の潜穴を潜って平泉町高田で北照井堰の分流西風(ナライ)堰と合流、中照井堰はJR山ノ目駅の北を通り北上川に放流し、下照井堰は前堀を潤して磐井川に注いでいます。

平泉庵寺に文久2年(1862)の柏原清左衛門を讃える碑が立っています。碑文には「五串村・達谷村・平泉村・平泉村の端郷高舘および中尊寺村は高い所にあって、いつも干害に苦しんでいる。清左衛門は寛文元年(1661)、私財を投じて山腹二里ばかりを掘削して磐井川の水を導いた」と刻まれています。「達谷村安永風土記」には「小照井 当村ならびに五串村・平泉村・中尊寺村四ヶ村入会用水」とあります。小照井とは北照井堰のことです。

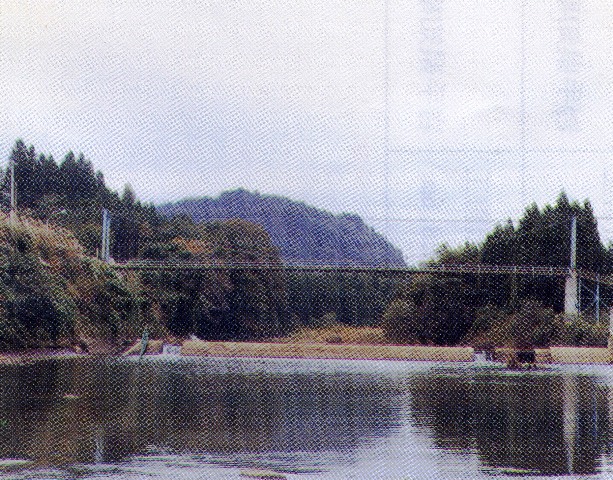

北照井堰は、笹辺良の南北分水工で南照井堰と分かれ北流します。流れは磐井川と太田川に挟まれた丘陵鞍部(県道平泉厳美渓線)に773mの大穴山を潜り、太田川に流します。合流地点には、坂上田村麻呂の創建と伝える達谷窟があります。

寛政7年(1795)の柏原文書によりますと、「大穴山間数五百八十間余にて、この隧道は毎年泥土芥排除のための通路六ヶ所、この間数三十四間から四十四五間宛」とあります。「大穴山」は今猿鼻隧道と言っています。「通路六ヶ所」というのは作業坑であり、土砂の除去・換気の機能を果たす50~70mの斜坑でしょう。

磐井川の水は、達谷窟前で太田川と合流します。磐井川によって増量した太田川の水を日光頭首工から日向堰に分水し、太田川の左岸を潤し、日向堰は等高線に沿って東流しています。日照田で115mの西洞隧道を潜ると感神院の前に出ます。平堀は毛越寺に続き、庭園裏の一段と高い所を流れ、「曲水の宴」で有名な遣水(ヤリミズ)の水源になっています。

平堀はさらに花立に続き、102mの花立隧道は、平泉郷土館の下を潜っています。この隧道は入口から急傾斜の下り勾配で、最深部は3mあり、上り勾配で涌き上がっているとあります(まちの文化財)。

『岩手叢書』に北照井堰について「工事費は水下より募集して、不足分は国主に出願して貢米を下賜してもらい土工費に充て」とありますので、藩の援助があったようです。

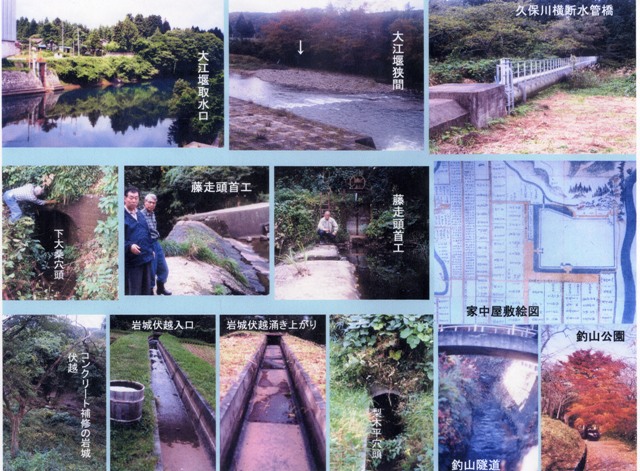

大江堰については、主として『大江堰小誌』によりながら、私が撮った写真は末尾に一括して参考として掲載することにします。

大江堰の創始の時期につて「小誌」は「当初は照井堰を北照井堰、大江堰を南照井堰と称した。工事中途にして照井太郎高春没す。その子高安と萩荘の荘司であった大江某とが相計り、これを寛政するに至った。則ち大江お姓をとり、大江堰と呼称している」とあります。

現在の水利状況いついて、「延々約20㎞の用水路は、取水口より650mの隧道を経て山ろくを曲折し、サイホン二ヶ所300m、隧道七ヶ所2022mを通過して、地区水田にそれぞれ潅漑」していると記されています。

取水口は宮田に始まり、鴻巣ー舟卸ー越河ー要害ー古内ー尾花ヶ森の麓を通って下大桑・岩城に至り、達古袋川を堰堤によって上水し、三島を隧道によって中大桑・上大桑に逆流し、市野々川を堰き止めて向田に越し、真根沢より隧道によって岩城に至り、梨木平、大繋、小繋、館下、打目、江川、脇田郷より釣山隧道を経て一関、三関に至る水路です。その後、岩城から筧によって久保川を越して梨木平に変更した。神田地区龍の口から木製に竹のタガをかけたサイホンによって久保川を越したが、これも不成功に終わった。その様相が長蛇の形に見えたので、その取水口に以来、龍の口の地名がつけられたと「小誌」は記しています。

江戸時代の大江堰については不明な点がおおいようです。「安永風土記」に「堰本は当郡猪岡村」と記されている「猪岡堰」が大江堰でしょう。三関村は「かっぱ堰」とあり、猪岡村で磐井川から揚水していたが「近年いつとなく地高にもなり候哉、乗り合かね候て、相用い申さず候」とあります。かっては通水していたが、安永期には空堀になっていました。「小誌」に「釣山隧道は往古藩政時代においては、田村藩の事業として釣山隧道によって三関方面に引水したと伝えられている。今もその面影を残している。これがいつの時代か不明なれど、釣山トンネルの崩壊によって不通になっていた。これを一関市の事業として開削工事に着工し、昭和二十九年七月に竣工をみたトンネルの幅一、二メートル、水深一0センチメートルの通水をみた」とあります。

天和元年(1681)に3万石を与えられた田村建顕は、藩主の屋敷を釣山公園の麓(現城内)、磐井川の河畔に移しました。『一関市史』は「その水の一部は藩侯庭園の滝となって一段の趣を加え」とあります。一関城下は、磐井川と吸川を防御線とした城下で、居館周辺の内堀と、家中屋敷と町人町を分ける外堀(五間堀)であり、用水は大江堰から引いていました。

文政元年(1818)の関本竜著「献斥録」に「用水のこと先年は猪岡堰、三関までかかりたるに、近年水不足なることは、畢竟普請の行き届かぬ故なるべし、御物入になりても、それも仕入れなれば、上げ口より丈夫に普請し、黒沢通りの落水を禁じ、年中常水ありたきものなり、左様なれば御家中町家までの備えなるべし」とあります。

「一関家中絵図」によりますと、釣山隧道を出た大江堰は、吸川を越えて三関方面に通水しています。

照井堰でも豊料サイホンのすぐ傍に居宅のある大越龍三さんとの出会いがありました。実は私が仙台市史のお手伝いをしているアルバイト仲間に大越良裕さんがおり、お茶のみの時間に照井堰が話題となりましたので、さっそく踏査の相談にのってもらいお父さんとの出会いとなりました。草を踏み分け、お昼をご馳走になりながらの楽しかったことが思い起こされます。

また私は必ず調査のはじめには、水利組合事務所にお邪魔をして情報を収集しますが、お忙しいなか親切に応接いただき、多くの情報や関係資料を提供いただきました。御礼を申し上げます。