栗駒山は、宮城・岩手・秋田の三県にまたがる標高1627,7mの休火山で、古くは駒ヶ岳と言われ、国定公園に指定されています。

駒(馬)の姿をした残雪が現れると春の農作業が始まり、栗駒山を水源とする一迫川・二迫川・三迫川は、旧栗原郡(現栗原市)の水田1万6000ヘクタールの大方を潤してきました。この山道を越える道は「栗駒越え」ともいわれ、沿道には信仰の対象で身を清める「行者の滝」があり、大地森の麓を通り、奥の院nの室堂に至る「表がけ参詣道」など信仰の山でもありました。

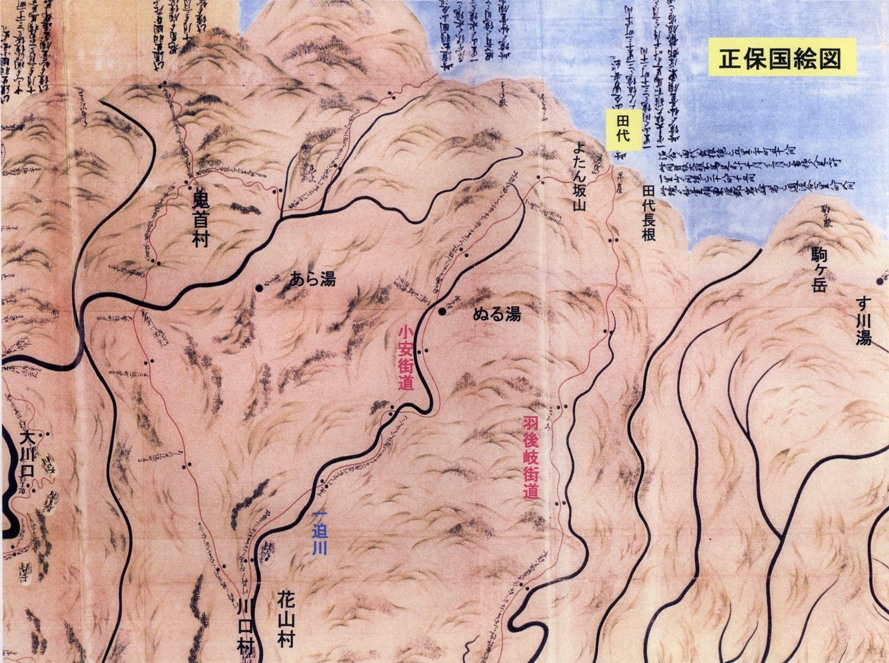

「正保国絵図」は、仙台市博物館の常設展に掲示されています。正式には「奥州仙台領国絵図」と言い、縮尺は1里を6寸として描かれており、837×517㎝の大きなものです。

同絵図は平成12年に、kkユーメデアから『復刻 仙台領国絵図』として、33分割され、各々解説をつけて刊行されています。

文字街道を書き進めるに当たり、岩手・宮城内陸地震で被災され、命を落とされた方々のご冥福を祈ります。 《荒砥沢ダムの崩壊》 右の2枚は地震前の写真です。

ここからは廃道になっている山道1㎞弱歩くと駒場で、さらに沢に沿って上ると紙漉沢です。ここから坪坂下への道について地元の人は沢つたいの道もあるが、近道である山道を越えて坪坂下に出たとのことでした。

洞泉院は伊達家の重臣茂庭綱元(了庵)ゆかりお寺で、近くには綱元の座禅石像のある墓があります(前の路線図挿入写真)。二代藩主伊達忠宗の「義山公治家記録」に「茂庭石見綱元入道了庵、在所栗原郡門地(文字)村に於て死去、貞山公の時甚だ値遇あり」と記されています。このとき綱元92才でした。洞泉院から北に進むと荒屋敷があり、やがて県道に合流し、ここからはほぼ県道と重なりながら北上します。二迫川を渡ると目の前に「秋田越街道」と大書された木戸構えの門があり、100mほど旧道が残されています(前の路線図写真)。

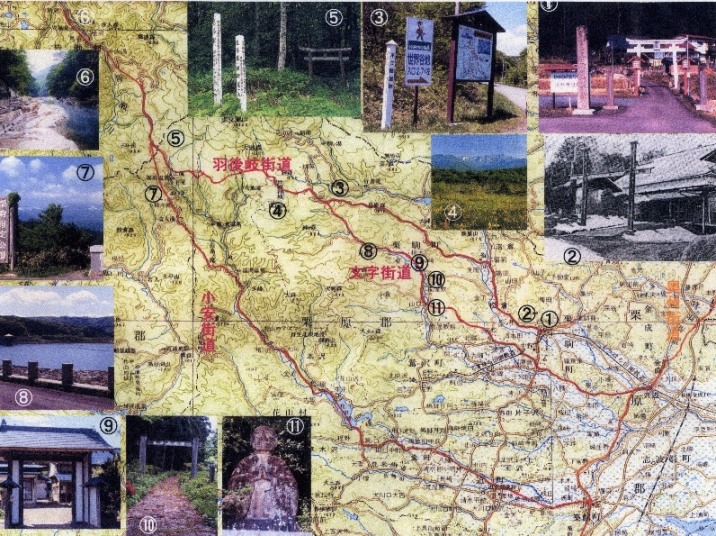

栗原市は、旧栗原郡が平成の合併によって成立しました。市には奥州街道が縦貫しており、肋骨状に分岐する脇道が、日本海・太平洋へ延びています。その中の奥羽山脈を越えて秋田に通ずる道である羽後岐・文字街道が今回のテーマでした。

高倉淳のホームページ

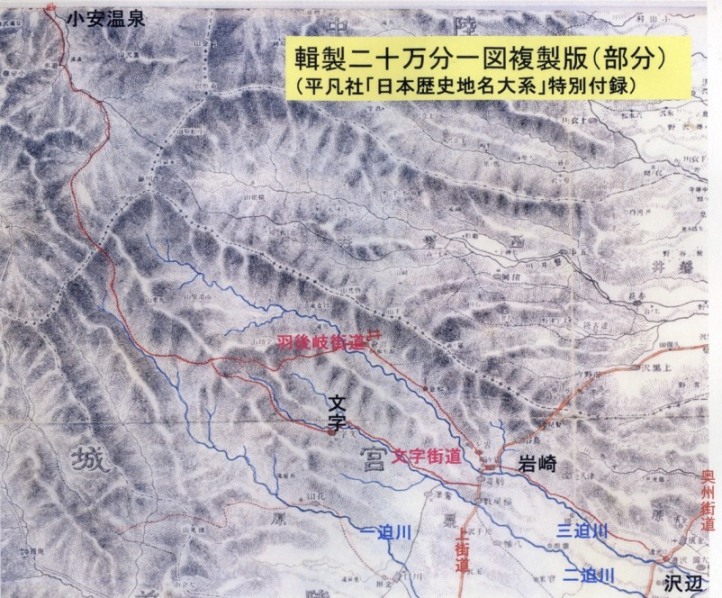

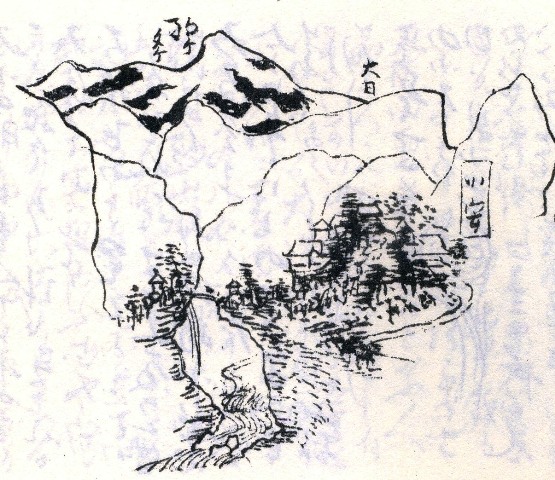

もう1枚、絵図ではなく日本最初の地図を眺めてから、羽後岐・文字街道の路線をたどることにしましょう。ただこの地図には小安街道が花山から先が描かれていません。また羽後岐街道の起点が沢辺になっています。地形の表現はプロシアのケバ法を用いていますので、分かりやすいかも知れません。

街道の名称については、正保国絵図を基にすれば「田代長根越え出羽街道」となります。

いつどのように命名されたかわかりませんが、地元では岩ヶ崎を起点として秋田への道を「羽後岐街道」と言っています。出羽国は明治以後、羽前(山形)と羽後(秋田)に分かれますので羽後への道となります。「岐」については、羽後への「わかれ街道」ということでしょう。同じような例として、七ヶ宿街道が湯原で羽州街道から分かれて高畠への道を「南羽前岐街道」と言っていますので、明治政府の命名なのでしょう。

また、沢辺宿を起点として文字村経由の道が、羽後岐街道の「木立陣屋跡」で交わる道を「文字街道」と言い、この先は羽後岐街道と文字街道の名称が重なって小安温泉に向かっていきます。文字街道は正保国絵図には描かれていません。

一方、築館を起点とし、花山ダムの湖底を通って、藩境を越えて1,8キロメートルの所で羽後岐街道と合流する「小安街道」があります。ここには三本杉の巨木があり、「文字越え入口」の標柱が立っています。菅江真澄は「小安の山路」に文字街道を「上ば道」、小安街道を「下ば道」と記しています。

この街道は、「前九年の役」に源頼義父子が安倍氏征討のために出羽の清原氏の援軍を得て、1万数千の軍が栗原市尾松にある屯ヶ岡(タムロガオカ)に向かって進んだ道です。また戊辰戦争で秋田口を撤退するとき、仙台勢3000、一関勢500人がこの道を通って引き上げています。

江戸時代から明治半ばまでは、仙台と秋田間の交易は活発で、小安温泉が荷継場、商い所となり、その荷物を運ぶ背負子がこの活況を支えてきました。背負子は秋田、仙台の双方にいて、小安衆(秋田)、文字衆・沼倉衆(仙台)と呼ばれていました。背負子は3尺5寸(約75㎝)のY字型の桐の棒が必需品で、棒の先で荷物を支え、いつでも休めるようになっていました。

交易の物資は、秋田からは大館物川連(カワヅラ)漆器が大半を占め、仙台方面からは海産物や鉄器が運ばれています。また江戸から送られて来た物資は、石巻から舟でさかのぼり迫川に入り、若柳大林に陸揚げされ、この街道を通り、秋田へ運ばれています。

しかし明治26年に秋田県平鹿郡と岩手県和賀郡を結ぶ馬車も通れる平和街道が開通してからは、羽後岐街道・小安街道は寂れてしまいました。平和街道は一見モダンに聞こえますが平賀郡と和賀郡の頭文字とって命名したものでしょう。

羽後岐街道の起点は、一関から岩出山までの「上街道」の宿駅岩ヶ崎です。ここは中村日向(4500石)の所拝領の地で、所拝領とは交通の要衝を与えられる仙台藩独自の地方知行制の一形体です。

三迫川に沿う国道457号を北に進み、御駒橋で左折すると間もなく延喜式内社駒形根神社があります(①)。栗駒山山頂の奥の院の里宮です。

西に進むと「木鉢番所跡」(②)があり、番所の役目は千葉氏が務めていました。元禄12年(1699)の文書によると「以前は御境横目衆が来て留物や商人荷の十分一税を取り立てていたが、四十年前から役人が来なくなり千葉家がかかわって」とあります。

また木鉢番所は、文字番所および花山の寒湯番所(ヌルユ)とともに鬼首番所(オイコウベ)の支配下にありました。千葉家の貫門(ヌキモン)は戊辰戦争のとき、3000俵の米を貯え秋田に届けた功績によって許された門と言われています。

ここからほぼ舗装された道と重なりながら西北に進むと「行者滝」への道があり、間もなく「木立陣屋跡」(③)の標柱に出合います。標柱には「慶応四年、戊辰の役に仙台藩が設けた陣屋跡」とあります。ここが文字街道と合流する地点で、この付近には旧道がよく残されています。

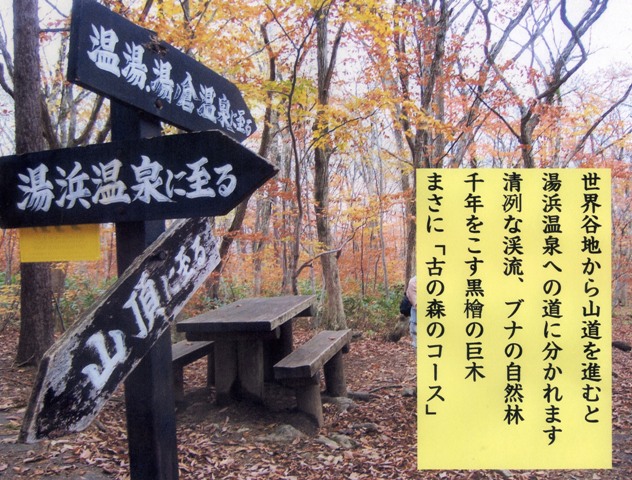

木立陣屋跡に「世界谷地入口2,7K」という方向を示す表示板がありますが、旧道は左にそれて舗装されていない林の中を2㎞ほど進み、途中で畑仕事をしている人に旧道を尋ねると、「南側に旧道がありますよ」と教えられましたので行ってみましたら自動車の通れる道は行き止まりで、旧道はさらに急坂を上り、世界谷地を経てブナ林に入ると「秣お助け小屋跡」があり、「大樹お助け小屋跡」から後述の「秋田日記」の道につながります。

左は平成22年5月30日に荒砥沢の地滑り現場を報道関係者に公開したときの写真です。

文字街道は、奥州街道沢辺宿から文字村を経て、木立陣屋で羽後岐街道と合流する道です。沢辺宿からたどってみましょう。

沢辺は三迫川と二迫川の支流熊川に挟まれた舌状丘陵の先端にあります。沢辺から2㎞ほど西進しますと義経伝説を色濃く伝えている栗原寺(リツゲンジ)、さらに八幡で右に、前九年の役で源頼義が出羽の豪族清原氏の万余に及ぶ援軍を迎えた屯ヶ岡八幡(タムロガオカ)が遠望されます。

尾松までの旧道は、丘陵の南麓を走る県道とつかずはなれず進みます。尾松を過ぎると水田を西進する県道とはなれ、旧道は丘陵の根方を百目木(ドウメキ)から高松にある式内社雄鋭神社(オドノ)に向かいます。

ここからは県道を横切り、安永期の馬頭観音碑のある大道下を経て洞泉院に向かいます。寺の下には小手川に架かる寺下橋で、県道沿いの深渡戸で分かれた町道と合流しています。この県道沿いには、戦国期に1000軒を越す賑わいのあった「お鍋の碑」があります。

さらに進むと「文字柿の木番所」があります(路線図写真)。「安永風土記代数有之御百姓書上」によりますと、柿木屋敷七代源左衛門が御境守を命ぜられたのが寛文元年(1661)で、内畑屋敷七代銀助も同年に同役を命ぜられていますので、交互に務めたのでしょう。その後内畑屋敷は焼失しています。番所の後ろには秋田荷継所があったとのことです。後述の「秋田日記」の熊谷新右衛門の寄った荷問屋でしょう。

ここから荒砥沢ダムを左に見ながら急坂を登ると、岩ヶ崎からの羽後岐街道と木立番所跡で合流します。左折する道は廃道となっており、一般の人は通り抜けることは出来ません。

ここから先の小安温泉までの道を、「往」は「秋田日記」、「復」は「陸奥紀行」によってたどってみることにします

「秋田日記」は、天保8年(1837)、気仙沼の町人熊谷新右衛門が秋田で米1000俵を買い付けるために、3月末から5月にかけて、文字街道を通った時の道中日記です。

天保8年3月24日、新右衛門は気仙沼を出立し、気仙沼街道を西に進みます。その日は東山(岩手県東磐井郡)の熊田村(千厩、現一関市)に泊まっています。新右衛門はここで山越え用の食料として餅を搗かせます。この餅が山越えの体力維持につながったようで、27日の馬草小屋での日記に「二日に四度、餅ばかりしていると、凶作の時とはいえ飽きる」と書きとめています。

25日、出立して薄衣(東磐井郡川崎)から気仙沼街道の起点であり、一関街道の宿駅である金沢(カザワ)(西磐井郡花泉村)から奥州街道金成宿を通って上街道岩ヶ崎菊池屋に泊まっています。足元をみられたのか宿代400文を払い「まことに悪しく候」と言い残して菊池屋をはなれています。

岩ヶ崎から文字まで3里、文字の荷問屋には米8俵が到着していましたので、これを気仙沼に送る手はずを終わって、いよいよ山道への旅です。「木立の小屋」を通り、「馬草(マグサ)小屋」に泊まりました。小屋は夫婦と老母が経営をしており、この日の宿泊人は23人でした。コゴミのおひたしがおいしかったようで、採取してきた妻君を蛤にたとえ、好き者新右衛門は「蛤にかすむ日ならんこごみとり」と詠んでいます。妻君を蛤にしたてた新右衛門の人柄の一面が知れます。日記には随所に挿し絵と句が彩りを添え、新右衛門の教養をうかがうことが出来ます。

馬草小屋から大治まで1里半、須川岳の八合目で中治の小屋に着きます。小屋の脇には、若い男女が死んでおり、さらに登って行くと大男が仰向けになって倒れて死んでいました。山越えの厳しさが伝わってきます。

小安には秋田藩の番所があり、「文字の荷問屋助重郎が相勤め」とありますので助重郎が栗駒越えの運送業務を取り仕切っていたのでしょう。この日、新右衛門は小安から西の稲庭に泊まっています。

この後、新右衛門は矢島・本庄・秋田・横手を回り、米を買い付けて文字経由で気仙沼に送っています。冷害で苦しんでいる仙台領に比べ、秋田には米があり、人々は親切で明るい模様が、おもしろく描かれています。文字村に伝わる民謡「文字甚句」には秋田の雰囲気が色濃くにじんでいます。

「陸奥紀行」は、慶応3年(1867)3月に、佐賀恵屋恒藏が文字越えの道を通って商いのため仙台まで往復したときの記録です。

恒蔵一行4人は2月8日、久保田(現秋田市)をたち稲庭を経て、小安温泉に酒代とも200文で泊まっています。小安温泉は、慶長のころより薬効が有名で広く利用され、また仙台領との交流が盛んな所で、仙台と秋田の中継基地にもなっていました。

翌9日は10時前に出立、不動滝・桂沢を過ぎると健へぐり・風穴へぐり・小へぐりなどの危ない崖の上を通り大湯に着いています。「へぐり」とは川に沿った断崖のことで、皆瀬川の渓谷の崖を細心の注意を払いながら歩いているのが目に浮かぶようです。大湯は川端に湯の出るところが数カ所あり、背負子は持ってきた米を袋に入れて湯に浸けるとご飯になると言っていました。

大湯を出て長根を超え「小湯の沢」を過ぎると「壱の坂」の難所となり、「まく打長根」に出ます。正保国絵図にある「田代長根越え」の長根でしょう。ここを下ると「附子(ブシ)」で、ここには「木流し」のためのの堤がありました。流木とは冬に燃料確保のために木を伐っておき、田植え前に川に流し目的地まで運ぶことです。ここを登り詰め、少し下ると「田代原」にでます。

ここには5間に2間の「田代お助け小屋」があり、中に入ると26人ばかりの泊まり客がいました。この小屋は、風呂敷包みを置いた場所がその人の居場所となります。炉は小屋の長さだけ奥い延びており、板の上に筵が敷かれています。どんな身分の高い人が来ても居場所を明け渡すことはありません。晩方に14~5人が荷物を持って入ってきたので50人近くになりました。

10日には背負子の小安衆と文字衆がそれぞれ荷替えをして、大風の中を出立しています。赤川ー熊沢ー腰抜を上り下りして、「大地小屋」を経て「馬草お助け小屋」につきました。ここの小屋主が「ここから少し行くとママコ坂という坂があり、その陰が前坂で、そこにお助け小屋がある」と教えられ「前坂お助け小屋」に泊まっています。まず酒を注文して飲み、背中あぶりをして寝ています。木銭80文、酒代は4人分で960文を払っています。

2月11日、上天気、「木立」には小屋主のいないお助け小屋が2軒ありました。日影の峠を過ぎ、国見長根あたりから雪がなくなり、本陣(木鉢番所)に着いています。宿主千葉孫左衛門に御判を改めてもらい、酒をたしなみ、ご飯を炊いてもらって昼食をすませ、岩ヶ崎に泊まっています。

この後、一行は一関、槻木、仙台を廻り、3月8日には再び本陣に到着して秋田にに向かっています。

街道の基本的な踏査資料としての「歴史の道の調査報告書」はありません。私はこれにかわるものとして利用したのが、佐沼郷土史研究会で発表された菅原正熈氏の「戊辰秋田の役・佐沼隊の引き揚げーー羽後岐街道ーー」です。この論文は40ページ余におよび小安番所から岩ヶ崎までの実地踏査に基づいた羽後岐街道の復元経路図 が「お救い小屋」などの位置も図示されています。

街道の調査は足と目で確認することが要請されます。取りかかりは近くの加藤純二医師と栗駒高原を訪れ、「駒の湯」の菅原孝さんに荒砥沢ダムを含む周辺をご案内いただきました。その後は主として、現在栗原郷土研究会の会長菅原正治のご案内とご教示により『仙台領の街道』の原稿を作成しました。今回のHPは同書が下敷きとなっています。

この街道の木立陣屋から先は、「秋田日記」と「陸奥紀行」に代弁してもらいましたが、平成20年に登山家で多くの著書のある深野稔生氏の「上遠野秀宣栗駒山紀行」が刊行されていることを付記します。