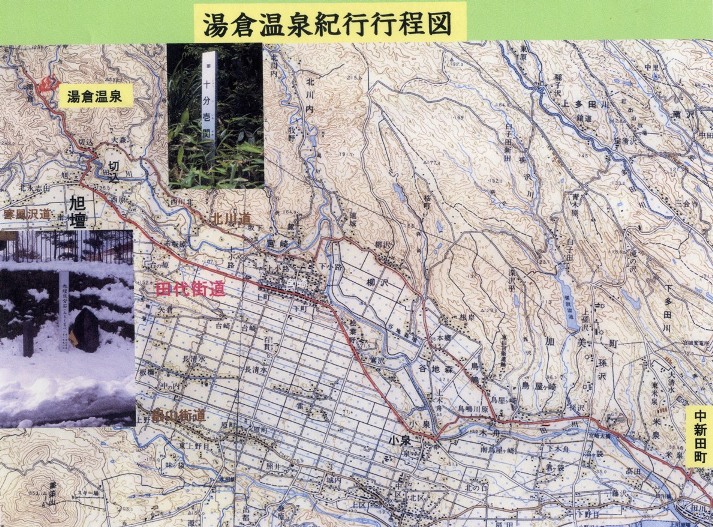

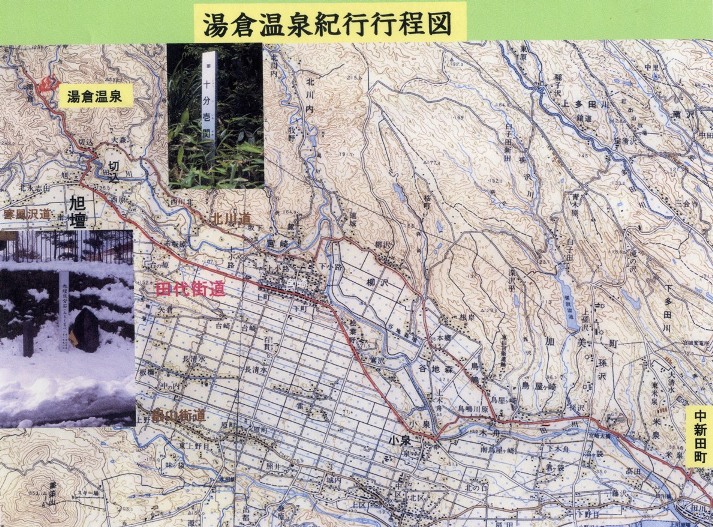

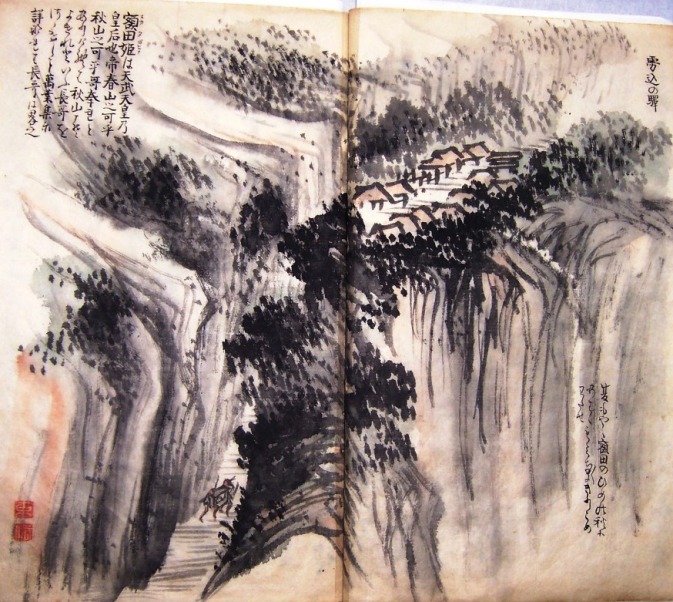

加美町を通る街道には、中新田を起点として鳴瀬川に沿い、軽井沢峠を越えて羽州街道尾花沢に通ずる「銀山街道」があります。

その他に、田川を挟んで北に切込までの古い「北川道」、南に近世に成立した宿駅宮崎経由の田代西峠を越え羽州街道舟形宿に通ずる「田代西峠越え」があります。

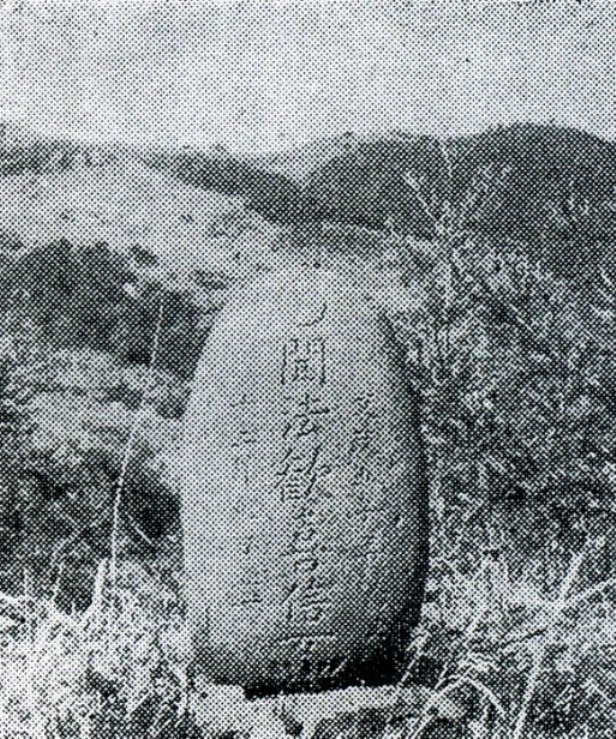

また切込の近くの旭壇の追分け碑に刻まれている「右ハ湯ノ倉道 左ハ寒風沢道」とある鍋越峠越え尾花沢に通ずる「寒風沢道」があります。

これらの道については加美町「最上海道研究会」が踏査すると思います。また私も切込以北及び寒風沢から先の道は歩いていませんので割愛します。ここでは追分け碑にある「湯ノ倉道」の「湯ノ倉温泉紀行」を紹介することにします。原本は宮城県図書館所蔵で翻刻文は東洋文庫にあります。

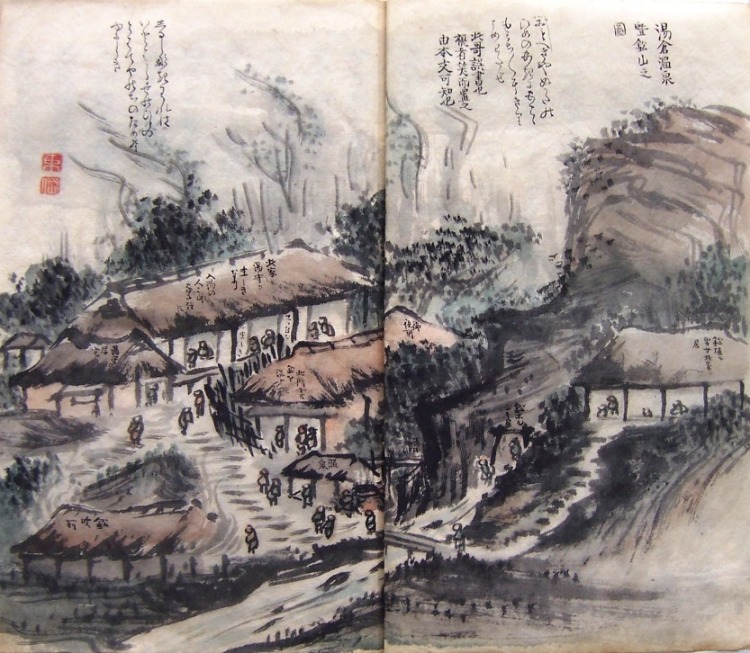

切込宿は「安永風土記」には天正年中(1573〜1591)の町立とあり、継立(運送)は宮崎宿だけとあり、澄川をさかのぼりますと湯倉温泉があり、この辺一帯は多くの鉱山があり、「長秕千軒」「檜沢千軒」という坑夫や商人たちで賑わっていました。

湯倉温泉の入り口に「十分一」(ジブイチ)の地名があり、「十分壱関」の標柱が立っています。ここは出入りをする物資の関税ををとる関所があった所です。

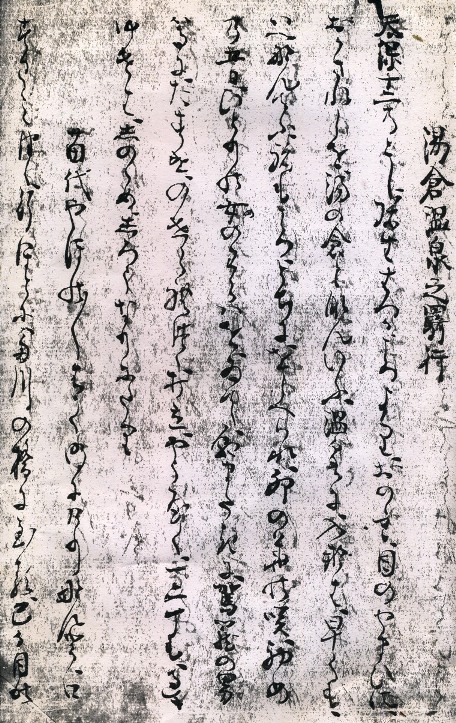

この紀行文の内容は中新田町の医者一方軒玄英が天保12年(1841)に目の治療のため湯ノ倉温泉に湯治に行ったときの記録です。

なお、解読文は原文と照合しながら、かなが続くところを漢字に直したり、送りがなを入れたり読みやすくしていますが、わずらわしいときは後述の「解説」と「あらすじ」へ通り過ぎて下さい。

湯倉温泉之羇行

天保十二年のとし弥生はつかころより、おのれ目のやまひにおかされしを、湯の倉となんいふ温泉に入りなば早くも癒へなんてふ、懇ろの仲間に教えられ、卯の花の咲く初め(四月)の五日、ひとりの女のわらはを率いて、朝まだきに駕籠の男等に助け乗せられつゝ打ち立つ。ようやく一二丁も過ぎゆけば、しのゝめしろうなりにたり。

苗代やほのぼの青く明けにけり

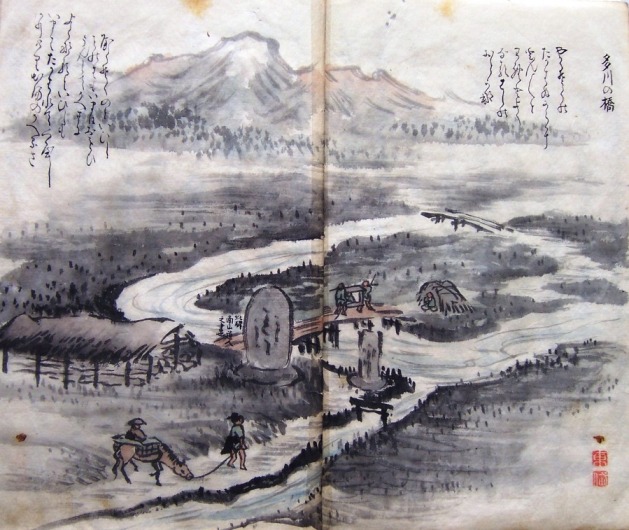

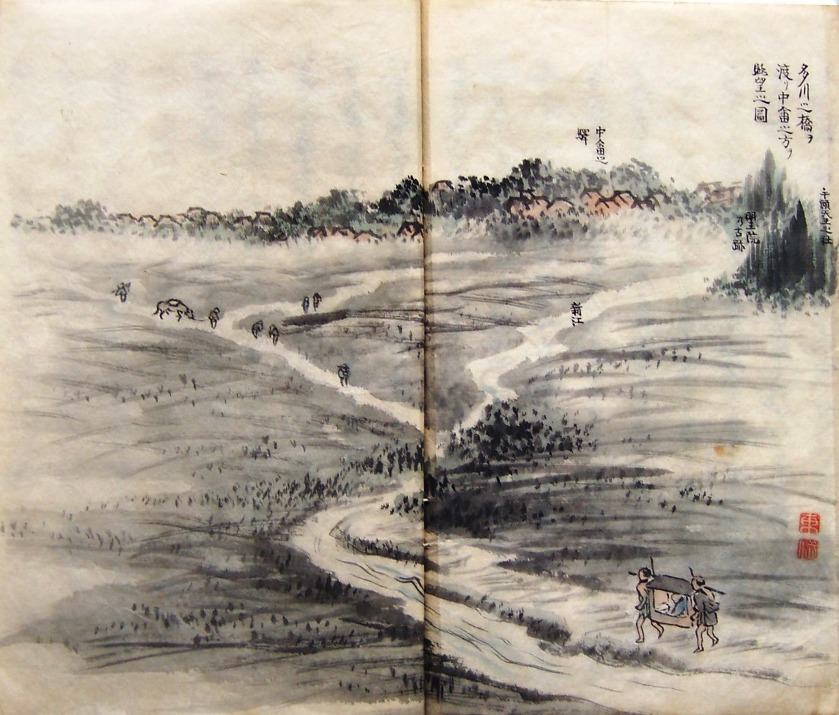

なんと口ずさみつゝ行くほどに、田川の橋に至る。己が目の早く癒えなんことを思ほへて

やくそくはたがはぬからにとんとんと われとよくなる橋の音哉

南は黒川なる七ッ森を打ち眺め、北にはその昔、大崎義隆の家臣、米泉権右衛門となんいふもののふ(武士)の古館の跡(米泉)なりとて、塀・築地のありて、所えかほにをりかさなれるさまは、昔をしを今にしのばれて、いとあはれになんおぼゆ。とみかう見するに、下野目てふ処につきぬ。道のかたはらに茶店と見えつゝ、菓子くだものなんど、ひさぐいと小さき家のおもに駕籠をおろして、女のわらはの乗りたる馬をなん、待ちやすらいにき。かの家のあるじ、まめ心にして、茶なんどおこせて給いければ

うれしさはかみの目玉のためなりと 下の目に来て茶をの目ばよし

なんど口の出るまゝにのゝしり、打ち笑ひつゝ、馬も来にければ、打ち語らいつゝ小泉となんいふ所に至る。道の辺の流れは、いづちの山より涌き来たりことさへ、知りもはべらねど、清げにして水晶をのべたるかと疑うがはる。此所に酒ひさぐ家のわかるよし。己若かかゝりし頃より、酒てふものは、なにはがた、そのよしあし(葦・芦=良・悪)は知りもならはねど、「味わいのうまし」となん、聞こえぬれば

養老の瀧ならなくに孝行のありしや こゝにこいづみぞわく

なんど唄いものしつ行くまゝに、宮崎となんいふ駅にいたりて時を聞すれば、はや巳の刻(午前10時)にぞなりにける。此所は、むかし笠原民部てふもののふ(武士)のこもり居たる古城の跡なりしとかや

卯の花や垣根をひろふ矢の根石

なんど口ずさみ、ふと思い出して駕籠のをのこらに向かへば、やよ、過ぎ来し小泉てふ所より、此所までの歩みをかぞへぬれば、およそ五千十二歩になん侍るものをと言へば、男等もこはおかし。くずをれたまはで、よくもかぞへ来給へぬとて、打ち笑ひたはぶれつゝ、駕籠をいそがすほどに、三島屋てふ酒店のおもに据えにき、それより酒なんど食べ得させつゝ、又打ち立つ。

湯倉温泉の紀行 終

この資料はたいへん難解で、かくいう筆者も分かりかねる部分がたくさんありますが、加美町を通る「田代街道」の絵を交えての資料としては、貴重な紀行文ですので、あえてホームページに取り入れてみました。絵を見るだけで通り過ぎても結構です。

以下、私なりの「解説」と「あらすじ」を試みてみます。

この物語の主人公は中新田宿に住む町医者一方軒玄英で、医業の傍ら俳句や和歌をたしなみ、歴史にも関心を持ち画にも堪能な文化人です。一方軒は雅号でしょう。彼は眼病を患い、治療のために、目の病に効能があるとと言われている5里ほど山奥の湯ノ倉温泉に湯治に出かけます。

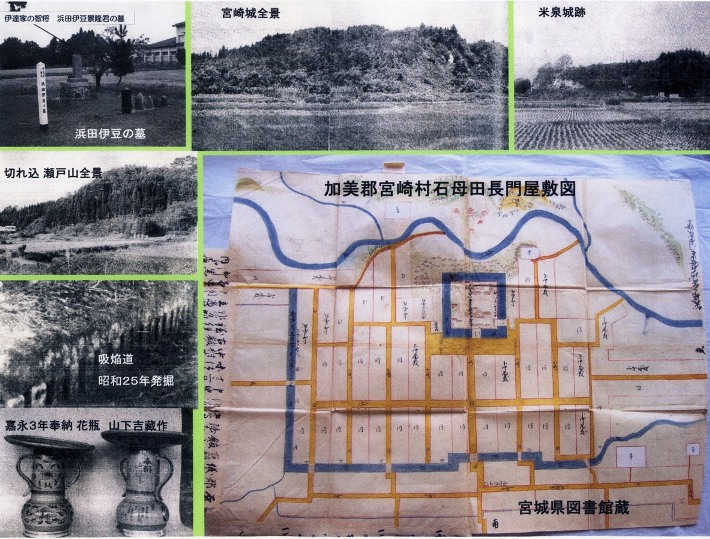

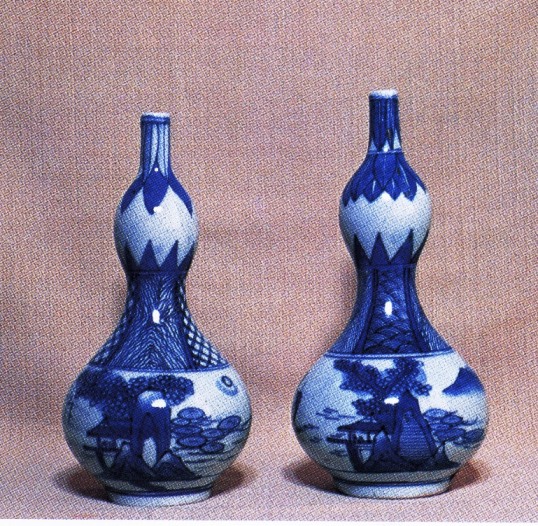

一方軒の通る道筋には、はるかに古代の東山官衙遺跡を眺めることが出来、中世は大崎氏ゆかりの地、近世の宮崎宿は石母田氏の居館があります。また切込には磁器として名を知られている切込焼があり、「切込焼記念館」があります。

古代の東山官衙遺跡について一方軒は知らなかったのでしょうか、何も書きとめていません。私のHPの「仮説 玉野新道」をご覧下さい。一方軒の居住する中新田は大崎氏の拠点で、国道457号と347号の交点が典型的な平城の中新田城跡で、現在は八幡神社の境内になっています。伊達政宗は、葛西大崎一揆の疑いを晴らし、大崎領併合の念願を果たすため、大崎氏の家臣笠原民部の居城宮崎城を攻めます。この激戦で伊達方の知将浜田伊豆景隆は討ち死にし、墓が宮崎中学校前にあります。

宮崎落城の60年後の承応元年(1652)に伊達家重臣石母田氏がこの地を拝領しますが、手狭であり宿駅に遠く不便のため、在城6年でもと宮崎町役場(現加美町支所)のある所に新館を築き移りました。

切込について一方軒は「山市」と書いています。その意味については不明ですが、この山奥で町場のような賑わいがあったことを意味していると思います。切込宿に着いて「四方木立ならびてと額田王(ヌカダノオオキミ)の春山と秋山の歌を思い出しています。

冬ごもり 春さり来れば 鳴かざりし 鳥も来鳴きぬ 咲かざりし 花も咲けれど 山を茂み 入りても取らず 草深み 取りても見ず 秋山の 木の葉を見ては 黄葉をば取りてぞしのぶ 青きをば 置きてぞ嘆く そこし恨めし秋山われは

万葉集にある歌で一方軒の教養の深さがうかがえます。

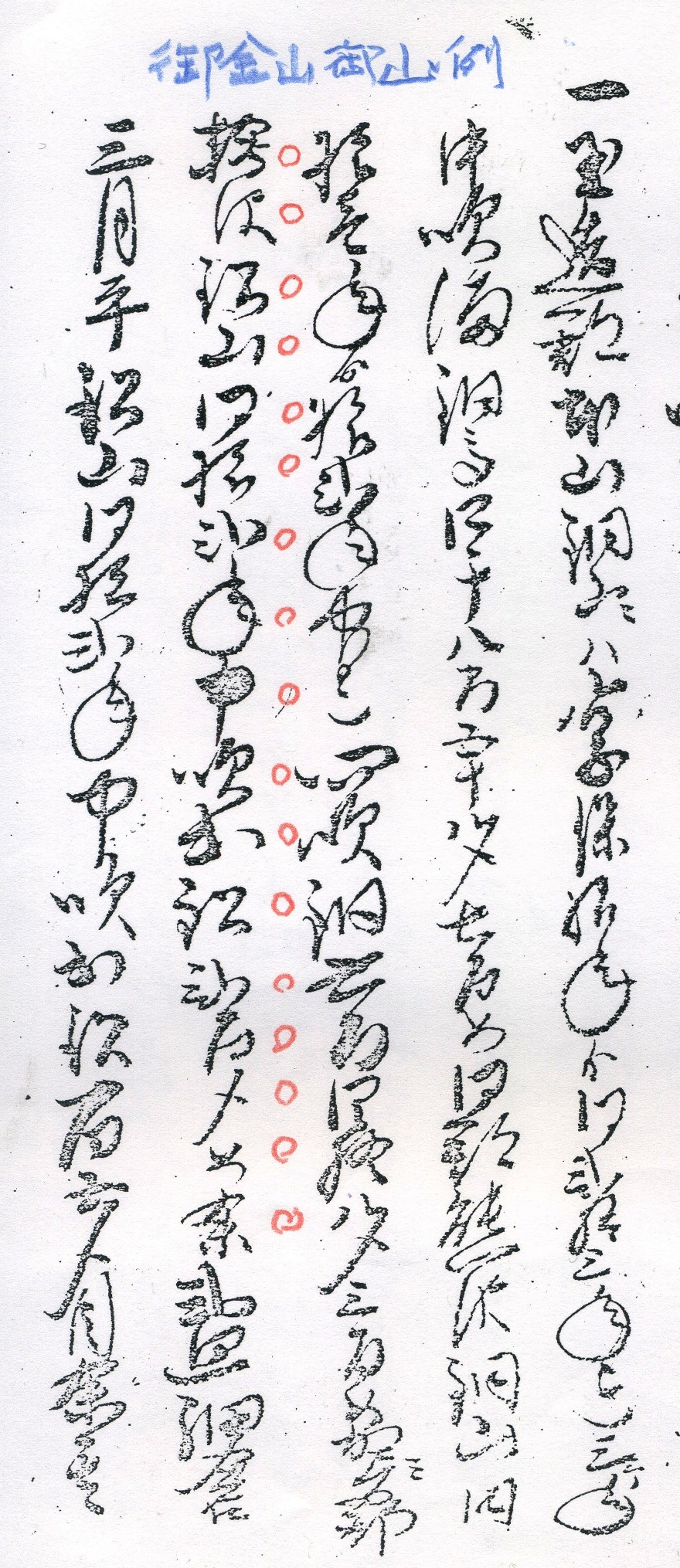

切込周辺には、金・銀・銅・鉛などの鉱山がたくさん分布しています。藩の鉱山関係のことを記した資料に「御金山御山例」があり、その中に「加美郡檜沢鉛、享保十二年中の吹出鉛二百貫め」とあり、この時点で鉛の鉱山として知名度の高い細川鉱山は150貫です。また「檜沢千軒」「長枇千軒」と言われ多くの坑夫たちが生活をしていました。このような男社会には遊女が尊重されます。檜沢には島原屋敷という遊女街があったとのことです。田川の支流澄川をさかのぼった所の「長枇千軒」には「君ヶ姫」と言う美しい遊女がおり、その墓が野中にあり「歓喜信女」という法名が刻まれています。

これらの坑夫たちが集まり賑やかな所が切込でした。江戸の歌舞伎が東下り(アズマクダリ)をすると、仙台の榴岡と切込に交互に小屋がたち芝居が行われたそうです(郷土史家只野淳談)。

天保12年4月、目の病いのため、友から湯倉温泉は眼病に効能があると聞き、4月5日朝暗いうちに駕籠に乗って出立した。間もなく夜が明け、田川橋までくると南に七つ森が、北には大崎義隆の家臣米泉権右衛門の古館が見え、当時の塀や築地の遺構が残っており、しみじみと昔のことがしのばれる。

田川橋を渡り、下野目の茶屋で一休みをして連れの女性が来るのを待つことにした。その間に一句「うれしさはかみの目玉のためなりと 下の目に来て茶をの目ばよし」、目と下野目と「茶をの目ばよし」と目の快癒を願って詠んでいる。待ち人もきたので立ち上がり、小泉宿を経て宮崎宿をめざした。途中、宮崎城の戦いで討ち死にをした伊達政宗の知将浜田伊豆の墓を見落としたのでしょうか。その延長の山並みにある天然の要害宮崎城について「この所は、むかし笠原民部という武将の籠もりいた古城」と書きとめている。宮崎城は葛西大崎一揆の拠点で、天正19年(1591)伊達政宗が攻めている(解説参照)。

宮崎宿に着いたのは午前10時、三島屋で一行に酒を振る舞って出立した。北には山並みが連なり、その麓に沿うように北川道という古い道が切込宿に通じています。南西には標高553,1mの地元では加美冨士と言っている薬莱山が聳え、頂上には薬莱神社の奥の院があり、陽の光をあびて神々しいので拝礼をする。

水田の中を進むと突き当たりに旭壇の追分け石があり、「右ハ湯之倉道」を進む。ここからは田川の形成した峡谷を勢いよく流れる川の音を聞きながら、欄干のある橋で駕籠を止め下を眺め「水清くして、瀬を早く岩にせかれて滝川の流れに競う魚(鱗)は」と書き止めている。百人一首の「瀬を早み岩にせかるる滝川のわれても末に合はんとぞ思ふ」が思い起こされます。

橋を渡ると坂が険しく、ようやく登ったところで切込宿という山市に着く。宿の手前で北川道と合流しています。山市について『古語辞典』を引くと「江戸で造られた屋形船」とありますが、ここの場合は符合しませんので解説では「山奥の町場」と私見を述べておきました。

「是なん六とせばかり先のとし」で始まるくだりは、天保の飢饉の惨状をのべており、解説では松島町高城の例を引用しましたので、ここでは一方軒の記憶を下記します。

やせたる幼子の死にたる母の乳房にすがり、乳の出ざるや恨みけん、ただ泣きに泣きいたるに、心なき犬はその母の足をくわえて引き、鳥はついばみつつ、その上を飛びちがえ

切込宿から下った所に切込焼の窯があり、そこから上り坂を進み、山越え川越えて進むとようやく湯倉温泉に着いた。一方軒は馬方や駕籠を担いで来た人たちにお昼をご馳走し、13日後に迎えに来てくれることを頼んで別れた。

朝夕の食事は女衆が入浴の傍ら仕度をし、湯治客はさまざまな人たちが語り合い、睦みあい、それらのあの人、この人は朝には姿が見えず、御仏の「生者必滅 会者定離」は浮世のならいと身にしみ、別れる人に「目はなおりましたか」と聞くと「よくなりました」と答える。それに引き替え私は、次第に痛みが増して朝夕のことも見えなくなり、湯あみすることも出来ないと、つぶやき、恨めしい日を過ごす。

湯倉鉱山は大坂浪人山元勘兵衛が伊達政宗に召し抱えられて、寛永5年(1628)、湯倉に屋敷を与えられ、主として鉛・銅・金・銀を開発したと伝えられている。遠くより川の水を掛け樋で導き、鉛の石を砕き、粉を洗い流すのは女の人たち十数人が働いている、みな仕事をしながら今様を唄っている。老人は眠くなり、若者は心を動かしている。少し離れた所にに鋳掛けをする大きなフイゴに白炭と鉛の石を粉にしたのを入れるので火花が散り、炎が高くあがっている。家に居るときは想像も出来ない光景である。

目が癒えず温泉に入ることが出来ないまま10日ほどが過ぎた。ここに来て13日になり、明日は迎えの者が来ることになっているが、目がよくならなかったことを何と話したらよいかを眠れぬままに考え続けて、「温泉の効果はなっかったことを皆さんに話しはしないことにしようと「しるしなきわれはいとはじ世の人の とはでや後のためぞゆかしき」と書きとめたら朝になった。

14日めに迎えがきたので湯守に暇乞いをして、男衆に助けられて駕籠に乗り帰途についた。帰路は同じコースを帰り、田川橋を渡って詠んだ歌を下記して「あらすじ」を終わることにします。

よくなるといひしも今はたがはれて くやしかりけり出湯のかへるさ

高倉淳のホームページ