�@�ŏ��ɍ���̂g�o�̎��ł��鏹�������牜�c��̓��ɂ���ꗢ�˂܂ł�n�`�}�𗊂�ɕ����Ă݂邱�Ƃɂ��܂��傤�B

�@�������ƍ������͎c��Ǝv���܂����A�c���Ă������B�X���́A�������ƌ����`�n�_����n�܂�܂��B�b�n�_�܂ł͊ɂ₩�ȍ⓹�ŕ��ꂪ�����܂��B

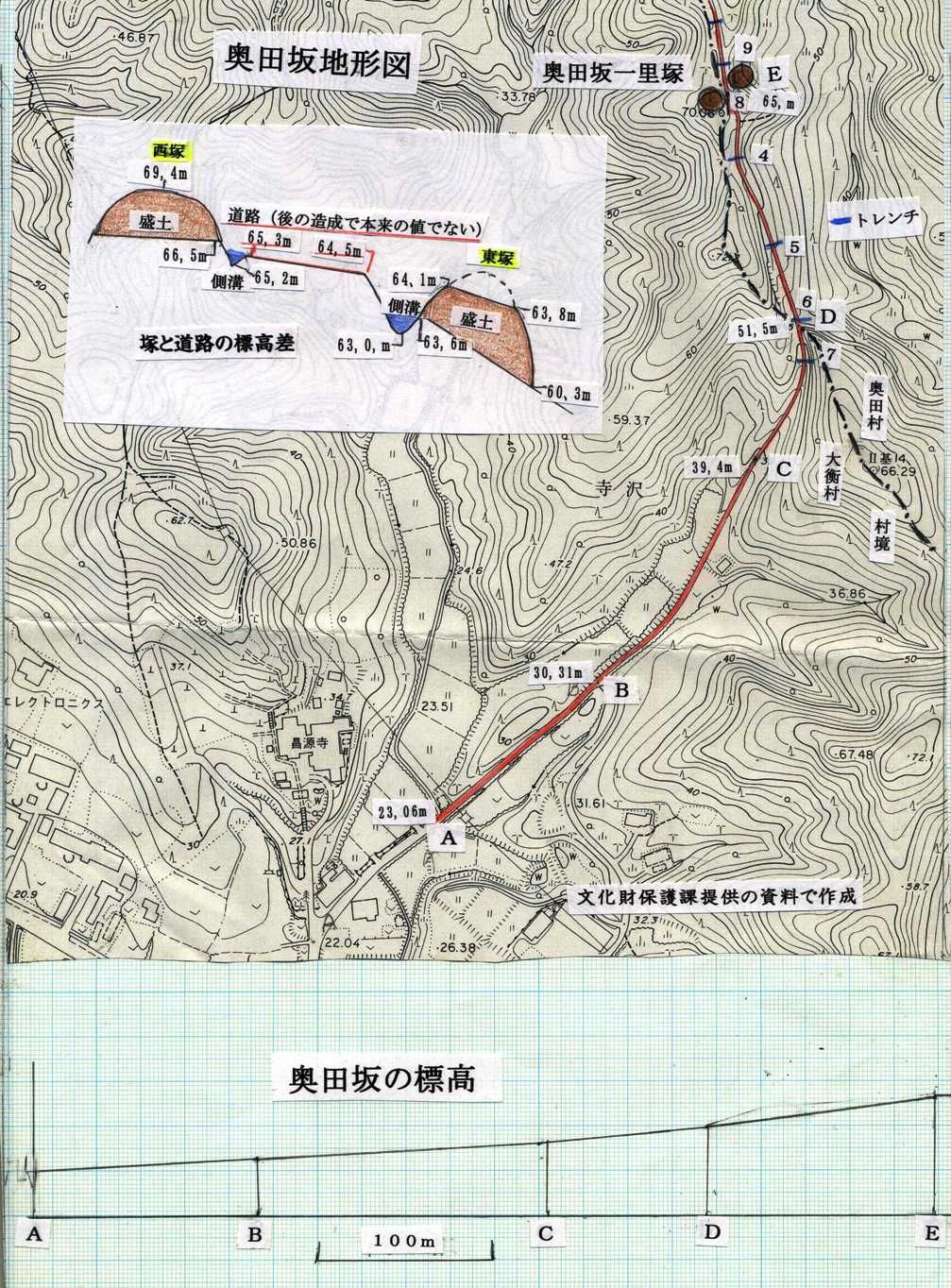

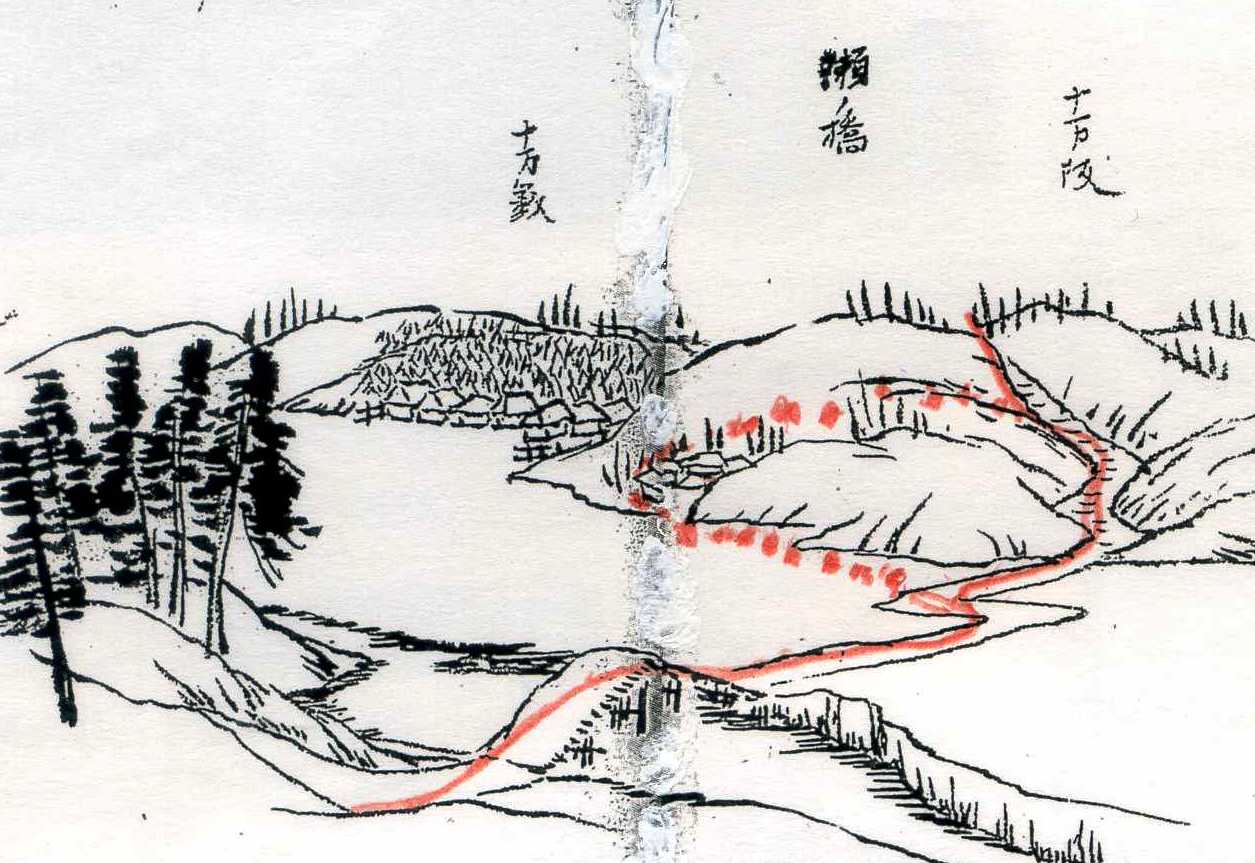

�@�b����͑O�҂ł������悤�ɕ����l���Ȃ��A�|������X���ɂȂ�܂��B�c���炪�}���z�ƂȂ�܂��B���̒n�`�}�͔��@�Ɏg�p���ꂽ2500����1�̏k�ڂł��B�n�}�̓��H��ɕW�����L����Ă��܂����̂ŁA���̓_������Œn�`�}�̉��ɓ��H�̒f�ʂ������Ă݂܂����B�c����d�܂ł��}�ΖʂɂȂ��Ă��蔭�@�̒����n�_�Əd�Ȃ��Ă��܂��B

�@���̊Ԃ̋�����150���Łu���ۍ��G�}�v�́u���̍�꒬��\�ԁv�ƈ�v���A���̕W������17���ł����炩�Ȃ�̋}���z�ł��邱�Ƃ��킩��܂��B

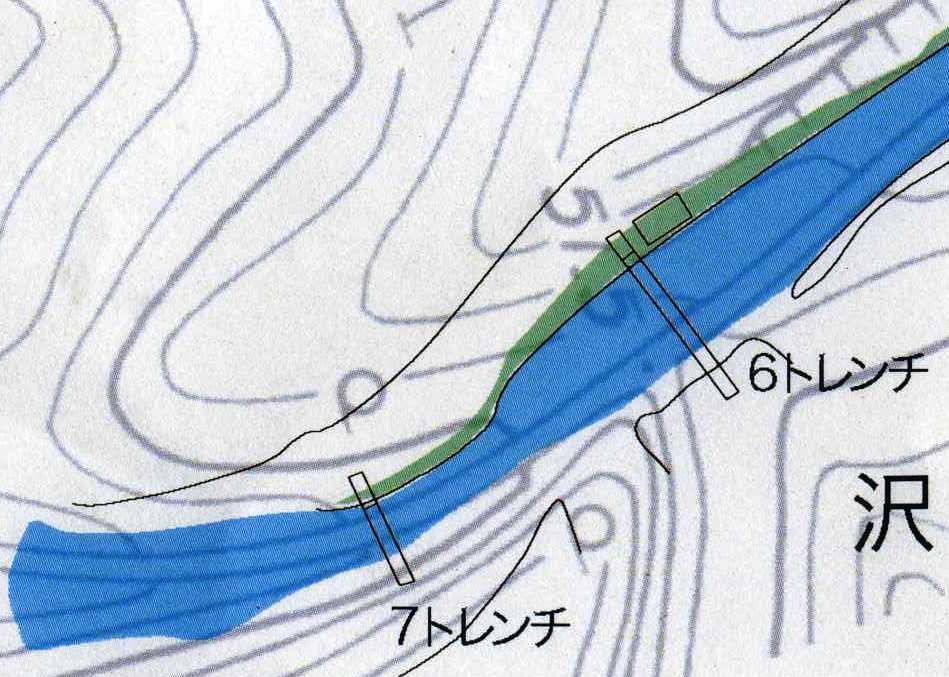

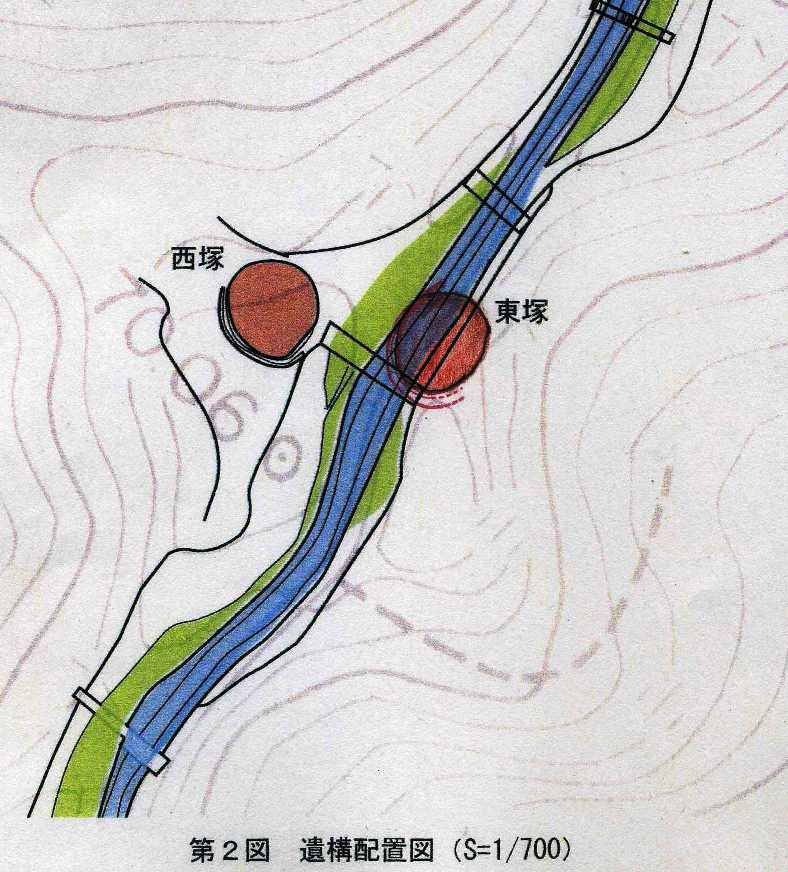

�@�}�̒��ɕ������ی�ۍ쐬�́u�˂Ɠ��H�̕W�����v��Y���Ă����܂����B�Ȃ��c�`�d�Ԃ̐����̓g�����`�i���@�a�j�̐��l�ňꗢ�˂̖k�̂P�`�R�͊������Ă��܂��B

�@

�@�u��t���̉��B�X���@�O�ҁv�ł́A����20�N�T���̘A�x����{�錧���璡�������ی�ۂ����N�X���W���ɔ��@�������n�܂�܂ŁA��t���Ɏc���ꂽ���B�X���̌i�ς��f���Ƃ��ďЉ�Ă��܂����B

�@���̂g�o�ł́A���@�����O�Ɏ�������ꗢ�˂Ƃ��Ă����ꗢ�˂����@�ɂ���Ĉꗢ�˂ƒf��o���A�X��27���̌��n������܂őS���s���ł�������t������͂̈ꗢ�ˁi���ˁj�Ƒ��Ȃ����c���O��͂̒ˁi���ˁj���V�����������ꂽ���Ƃ��܂߂čl�@���Ă݂����Ǝv���܂��B

�@���̂g�o�������̕��͕������ی�ۂ̏ڍׂȒ��������y���݂ɂ��Ă��ĉ������B���B�X�����A�܂��ꗢ�˂����@��������Ă��̑S�e����������邱�Ƃ́A�{�錧�Ƃ��Ă͎n�߂Ă̂��ƂŁA�S���I�ɂ����ڂ������e�̒����ł��B�u������ҁv�Ƃ����Ƃ���ł��傤���B�Ȃ�����܂ł́A���̈ꗢ�˂��u���c�ꗢ�ˁv�A����͈ꗢ�˂��u���ˁv�A�O��ꗢ�˂��u���ˁv�Ɖ��̂��邱�Ƃɂ��܂��B�܂��A�O�҂Ƃ̏d���͔��������Ǝv���܂����A�d������Ƃ��͂����e�������B

�y�ꗢ�˂Ƃ́z

�@�ꗢ�˂͓��̗��e�ɂP�����ƂɈ�Ƃ��Ė�A�����˂ł��B�����ɂ��ẮA�U�����P���39�����P���A42�����P���Ƃ܂��܂��ł����A�D�c�M����36�����ƂɈꗢ�˂�z���A�|(�ɷ)��A�������Ƃ��L�^�Ɍ����A�L�b�G�g�͂T�Ԏl���̒˂�36��=�P���Ƃ��Ĉꗢ�˂��\�z���܂����B1���͖�109Ұ�قŁA���Ƃ������܂��B

�@�������A���x�Ƃ��Ċm�������͓̂���ƍN���G���ɖ����āA�c���X�N(1604)�A�]�˓��{�����N�_�Ƃ��ĉ|��A�������Ă���ł��B�|���ꗢ�˂ɍ̗p�����̂́A�|�͍����[���A�L�����Ē˂��ł߁A�˂�����ɂ������߂ł��B����������ɂ��ẮA���␙�Ȃǂ�����A�܂��ꗢ�˂͗��l�ɂƂ��ẮA������ʒ��̖ڈ��ƂȂ�A�؉A�ł̋x���ɂ��Ȃ�܂����B

�@����Șb������܂��B�w���{���M�听(7)�x�ɋߐ��̎G�b���W�߂��u�J�x�b�v�ɁA�u�ꗢ�ˎn�߂̎��v������܂��B���R���y�䗘���ɏ�������������ɁA���ł͌|���Ȃ�����u�]�̖�A����v��

�������̂��Ⴆ�āu�|�v��A�����Ƃ���܂��B

�@���̂̈ꗢ�˂̋N�_�́A�k�ڒ��ŁA�P����36���Łu���ۂ̍��G�}�v�ɋL����Ă��܂��B�������A���Ȗk�͂U���P�����ʗp���Ă���A�ꗢ�˂̂��Ƃ��u�����ˁv�Ƃ������Ă��܂��B���̖k������암�̂ł͂P��42���ŁA�ɐ����Ƃ����Ō��ɋ�������A�����̉����������������֔��n(�ݾ��������)�́u���]��R�w�i���R�w�j�v�̓����Ɂu�S�����Ԋ��֎O���@�����l�\�ɂĈ���v�Ƃ���܂��B���̕ӂ̏����R�F��Y�́u�k�s���L�v�����p���Ă݂܂��傤�B

�@�@

�S���ԏ��ɂē암�̗�����q�ʂ�Ɉ��l�\�㒚�ɂ��o���A�l�\�Ƃ��o������l�q�ɂĜ҂��Ȃ炸�B��O���f�̏��ɂĐq�ʂ������� �҂ɓ��ӂ鎖�\�͂��A���t�������Ďl�\�Ɠ��ւ���A�����t�̂܁Tূɍڂ��B�S�����Ԋ���������܂ŎO����\�O���l�\�ԁA�S�����Ԋ��k�����l�ԍ����l���O�\���ԁA�E�͎l�\�ꗢ�̐ς��A���ꖘ�͎l�\�㒚�̂悵�ɂ����̌������鏑�t�ɋL������ǂ��v��Ɏl�\�ɍ��Ӗ�B���̋��P���֓Z������͎O�\�Z�����뗢�̐ς��Ƃ��B�i���j���̎O�\�Z���������Ĉ뗢�Ƃ�

�@�@

�Ƃ���܂��B���̎O�\�Z�����ꗢ�͖��{�̕������ɍ��킹���\�����̐����ŁA���ۂ͘Z�����ꗢ���g�p����Ă��܂����B�O�q�������֔��n�����˂�����ɗ��鎞�A���˂��珼���܂ł�`�����u�O�O���J�̗̂����v�ɁA���ꂩ����鉺�ɓ���Ƃ��A�ʂ肪����̐l�Ɂg���������ւ͂����炠��₵�傤�h�ƕ������Ƃ���g�Z���قǂ�����h�g����͉����́A�傫�������Ƃ����Ă����̂������Z���Ƃ����ׂ̂͂�ڂ��ɂЂ낢�́A�]�˂ł��l���l���h�Ƃ��������肪����܂��B�������l�́A��䓹�Ƃ������Ƃ����P�����U���Ȃ̂ɁA���˂���̔��n�̓��ɂ͂P����36�����������̂ł��傤�B��䓹�������Ƃ��c�ɓ��Ƃ������Ă��܂��B

�y���c�ꗢ�˂ցz

�@�g���h�͈ɒB�����ɓo�ꂷ�鉜�R��{�A��C�̖��̎��̎����A�ؓy���̊ډ����ł��B�h���ʂ�߂������S���ɏo�����Ɛ��ʂɏ������������܂��B���������牜�c�ꗢ�˂܂ł�����A���@�̑Ώ̂ƂȂ�����������Ƃ����c��ƌ�����o��⓹�ł��B�ۓc�����́u���q���L�v�ɂ́u�������Ƃ��ӎ��L�v�A�w�����V�c���֎u�x�ɂ́u��������͌���Ȃ�Ό�n�Ԃ�`(����)�ɏ����ււ������Ёv�Ƃ���܂��B�܂��u���ۍ��G�}�v�ɂ́u���c��꒬�v�A�ꗢ�˂̈�̂��鏊�ɂ́u����꒬��\�ԁv�ƋL����Ă��܂��B�P��20�Ԃ͖�150Ұ�قł��̂ŁA���c��Ƃ͏���������̍�ł͂Ȃ��A�ꗢ�˂̂��铻�܂ł�150Ұ�ق̋�ԂŁA����̔��@�������ꂽ��ԂƂقڏd�Ȃ�܂��B

�@���n������̒n�`�}�ɂ��܂��ƁA���t�߂̊X���̕W���́A65Ұ�فA���7������48Ұ�قŁA���̕W������17Ұ�ق�����z�����Ȃ�}�ȍ�ł��B

�@�Ȃ����˂̋��E�����߂錴���́A�u��萅���v�i������j�u�А��Љ́v�i��̒����j�ł��B��t���̏ꍇ�͑O�҂̗Ő��������ɂȂ��Ă��܂��B

�y���n����������z

�@���������̒�����u�����̌��ʁv�Ɓu�܂Ƃ߁v����ђn�`�}�����p���Ă݂܂��傤�B�@

�@

�@�X���́A��������[�����������荞�ށA��k�ɉ��т�ג����u�ˏ�ɑ����A�k�Ɍ������Ċɂ₩�ȏ���ƂȂ��Ă��܂��B�傫���Q�����̕ϑJ���m�F���A���ꂼ��̍\�z���@�̈�[��������܂����B

�@�@

�@�Â������̓��H�͉��B�X���ƍl�����A�n�`�ɂ��킹���J�[�u�̑������ɂȂ��Ă��܂��B�ꏊ�ɂ���ẮA��W�����u�˂�����Đ�ʂ���ɂ�����A�ő�łR���ȏ����߂Ă���A��K�͂ȓy�؍H���ɂ�蓹�H����������Ă��邱�Ƃ����炩�ɂȂ�܂����B����ꂽ�H�ʂ̍ő啝�́A�u�ː�ʂ������Ŗ�S���A�ꗢ�ˎ��ӂŖ�V���ł��B�Q���̓��H���a���m�F�����ȂǁA����ւ����s���Ă������Ƃ�������܂����B

�@�V���������̓��H�́A���B�X����x�肱��ő����Ă��܂��B���ŋ߂܂Ŏg���Ă��܂����B

�@�ꗢ�˂͉��B�X���ɔ������̂ŁA���a10m�A������2,7m�ł��B�u�˂���肾���ĕ��R�ʂ�A���̏���I������̓y�ōő�2,7m���y���Ă��邱�Ƃ��킩��܂����B

�@ �܂Ƃ����ȑO����m�F����Ă����X���@�����������ʁA�傫���Q�����̕ϑJ������A�u�˒n�ł̒n�`�ɂ��킹�����H�̑���������炩�ɂȂ�܂����B�ꗢ�˂̑�����ƂƂ��ɍ]�ˎ���̑�K�͂ȍH���̂悤�����킩��܂����B

�@���{�錧���ō]�ˎ���̊X���@����������͏��߂Ăł��B����ɁA�c��̗ǂ��ꗢ�˂���������قƂ�ǂ���܂���B����̒����́A�]�ˎ���̊���H�ł��鉜�B�X����ꗢ�˂̂悤������̓I�ɂ킩���ϋM�d�Ȃ��̂ɂȂ�܂����B

�y���c�ꗢ�˂̔��@�z

�@���̈ꗢ�˂̐��˂����́u����ꗢ�ˁv�Ƃ��Ă��܂����B���R�́u�@�X�������̋u�˂̊O�`����������ł́A���̈ꕔ����萷��y�ɂ��Ă���A�A�ɂȂ�͂��̒˂���������Ȃ��v�Ȃǂł����B�����m�F����Ă���g���ꗢ�˂ƌˌ��ꗢ�ˁi���j�̒��Ԃɂ���A�u����s���L�v�ɕ`����Ă��鏹�����ɂ���ꗢ�˂͌��ł͂Ȃ����ƍl���A�\�肳��Ă��锭�@������҂��Ƃɂ����킯�ł��B

�@���������@�����̌��ʂ́A�݂��ƂɈꗢ�˂ƒf�肵�Ă悢���ʂ������܂����B

�@��Ԗڂ̋^��ł������ƂȂ铌�˂��Ζʂɍ\�z����Ă��邱�Ƃ���������܂����B�����č]�ˎ��㏉�߂̓y�؋Z�p�̃��x���������ւ����Ƃ��킩��܂����B���˂͂��̍������܂��Ă��܂��A�������ɂ͎p�������Ă���܂���ł����B

�@���̂悤�Ȉꗢ�˂̔��@��́A�S���I�ɂ��������A�{�錧�ł͑�����H�ۂ̑匴�ꗢ�˂�����݂̂ŁA�]�ˎ���̓y�؋Z�p��m��M�d�Ȉ�Y�ł������A���ԓI�ɗ]�T���Ȃ�����ɂȂ������Ƃ͐ɂ��܂�܂��B

�y���ˁz

�@�X���͑�t���Ɖ��c�����E�̗��ʂ��Ă���A���˂͖̈��́u��t��������v�A���˂́u���c�����O��v�ł��B�n�`�}�����܂��ƁA�ꗢ�˂͓�Ɩk�̑�ɋ��܂ꂽ�u�ˏ�ɂ���A���ɂȂ��Ă��܂��B�˂͊X���̐��̋u�˂̖k���������A����ɂȂ������ɍ�����I�Ɠy������ς݂����Ē��a10m�A����3m�̒˂�z���Ă��܂��B

�@ �@�w���{��ʎj���T�x�̈ꗢ�˂̍��ɂ́u�������\�����I�㔼���납��͈ꗢ�˂��r�p���Ă������A���{�͐ϋɓI�ȑ���Ƃ����l�q�͌����Ȃ��v�Ƃ���A����ꂪ�Ȃ��ꂸ�r��Ă�����������܂���B����ɖ������{�́A�����T�N�̑������z���Łu�L�Q���v�m�ˋu�n���e�p�ʁv����ƒʒB���o���Ă��܂��B�����X�N�̖����V�c���k���K�̂Ƃ��͖��߂�ꂽ��������܂���

�@

�y�����V�c�̏��K�Ɖ��c��z

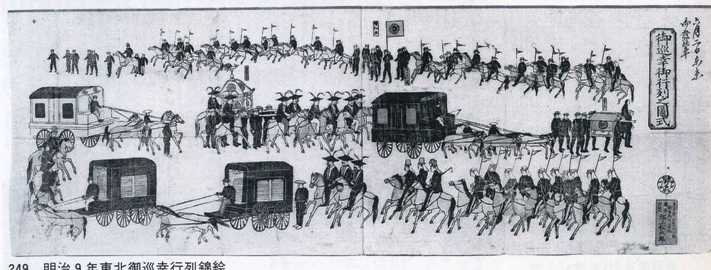

�@��C�̖��ň��|�I�ȋߑ㑕�����������{�R�ɑR�������H�z��˓����i���k���ˁj�͔s�ނ��܂����B�������{�͓V�c�̌��͂��֎����A���k�n�����ە����邽�߂ɁA�V�c�̓��k���K�������X�N�A��14�N�ɍs���Ă��܂��B

�@���{�͌�ʉ^�A�̋ߑ㉻�̂��߁A�����U�N�������z���ʼn��B�X���𗤉H�X���Ɖ��߁A���B�X���̋}���n�Ԃ��ʍs�o����悤�ɉ������܂��B���Ă��n�̎��ォ��n�Ԃ̎���ƂȂ�A�₪�ēS���⎩���Ԃ̎���ƂȂ�܂��B���̑O�G�ꂪ���k���K�ł����B

�@�I���s�̋����ɐV����ꗢ�˂�����܂����A���܂ŋ{�錧�̉��B�X���Ɏc���Ă���������̈ꗢ�˂ł����B���B�X���́A��������d�v�������L�ǖ{�w�Ɍ������r���ɏ\������z���܂��B���̐V�����L�Ǒ��g���l���̏��ʂ��Ă��܂��B���̋}���������ĉI��H��܂��B�V���̓o����̐�c�Ƃɂ́u�݂䂫�܂��̐S���������Ċ₫��Ƃق����Ђ炫����v�Ƃ�����q��̘a�̂��c����Ă��܂��B

�@�L�ǖ{�w���߂���Ɓu�I�ȍ�v�̋}��ɂȂ�܂����A�����͐�ʂ��ɂ��Ă��܂��B��t���̉��c��́u��ʂ��v��u�I��v����]�n�͑S������܂���B

�@�������Č��Ă��܂��ƁA�ʂ�������Ȃ��^�₪�c��܂��B���H�X���Ƃ������̂́A�����U�N�̑������z���ŕz�B����܂������A�n�Ԓʍs�\�ȍ�̉��C�����͒n��ɂ���ĈقȂ�܂��B�L�Ǐh�̐l�������A���Ŕ��̒V�菑���o���Ă���̂�����18�N�i�L�ǖ{�w�����j�ŁA�����V�c���K�͖����X�N��14�N�ł��B

�@���̐}�Ǝʐ^�́A�\����̉I��H�ƕI�ȍ�̐�ʂ��ł��B���c��͑O�ɂׂ̂��悤�ɁA�I�����ʂ����o���Ȃ������ł��̂ŁA�}�Ζʂ��ɂ₩�ɂ��邽�ߐ���y���l�����܂����A���̍��Ղ͂Ȃ����̂ł��傤���B

���q�~�̃z�[���y�[�W