はじめに

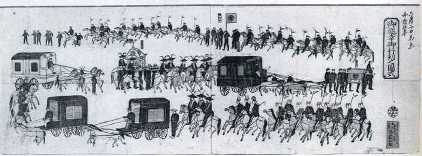

江戸時代の運送は、馬或いは駕籠・徒歩で、明治になると馬車の時代となります。日本の馬車の時代は短く、次の交通運輸は鉄道・自動車の時代となり、今は自動車が高速道を電車が新幹線を疾駆ししています。ちなみに仙台駅の開業は、明治20年12月15日、仙台で最初に自動車を購入したのは藤崎三郎助で明治43年です。

明治政府は明治5年の太政官布告で奥州街道を陸羽街道と改め、急坂がある所は馬車が通行可能な迂回路あるいは切り通しとし、新しく傾斜の少ない新道を造成しています。こうして国道4号の前身である陸羽街道が誕生します。

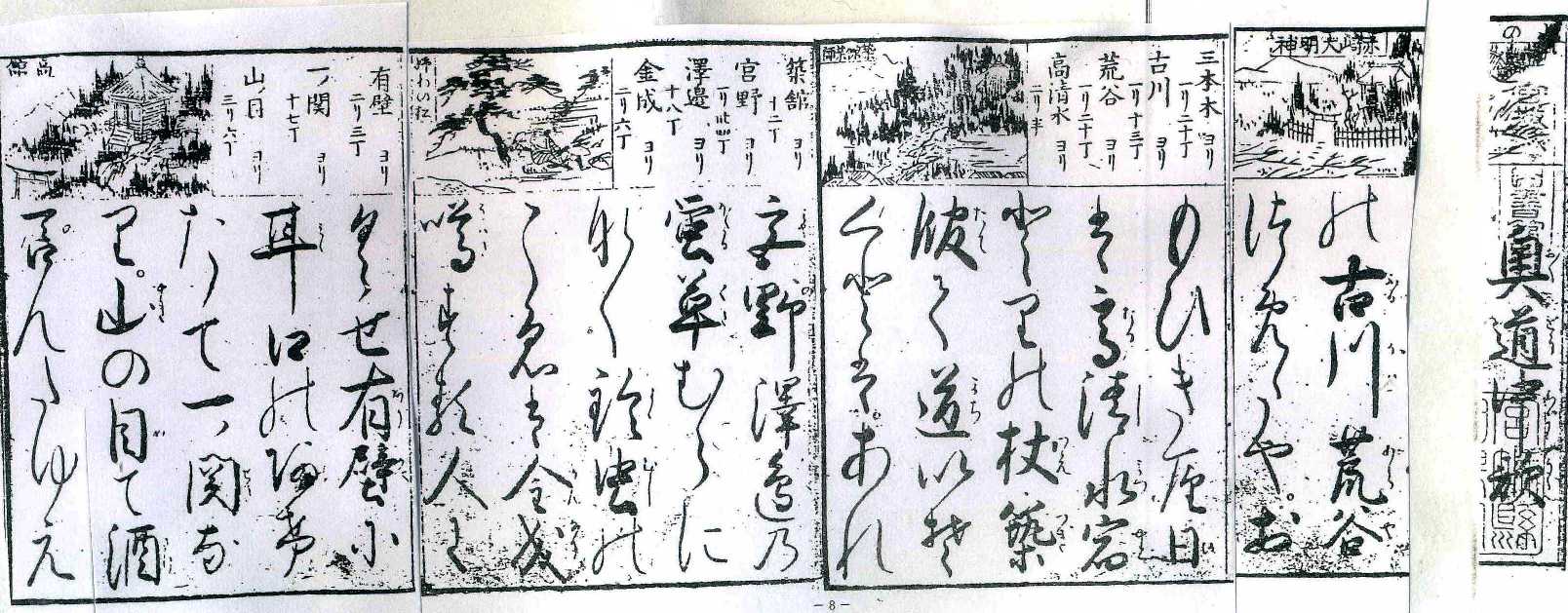

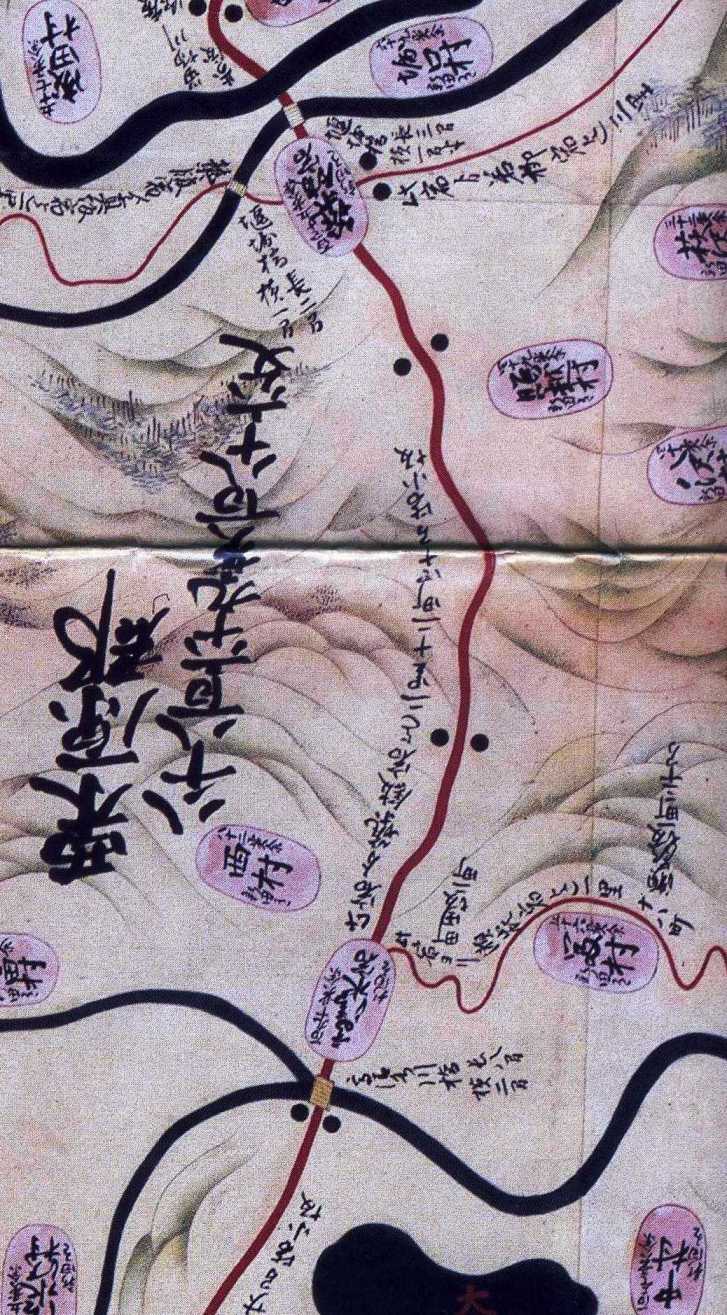

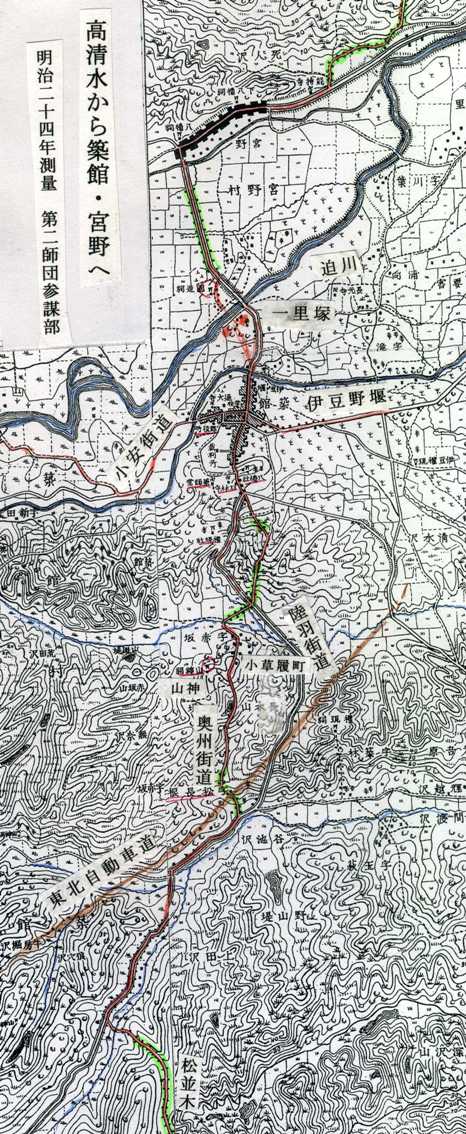

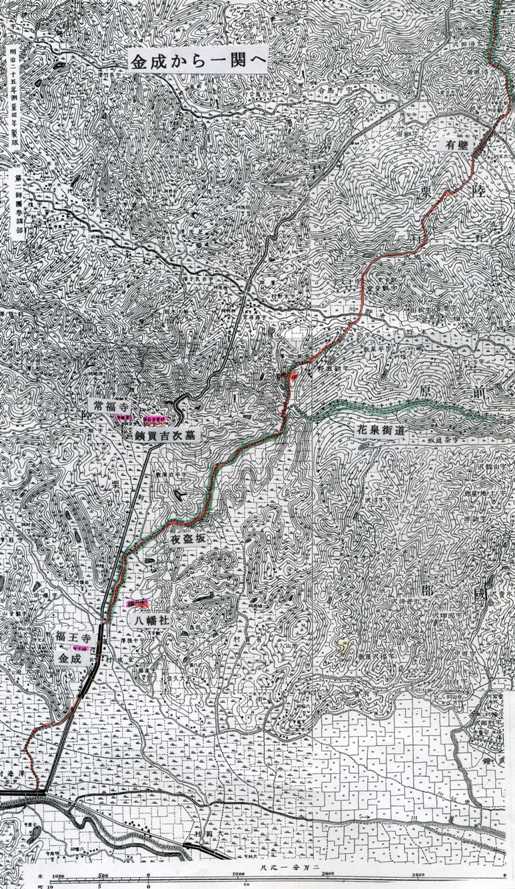

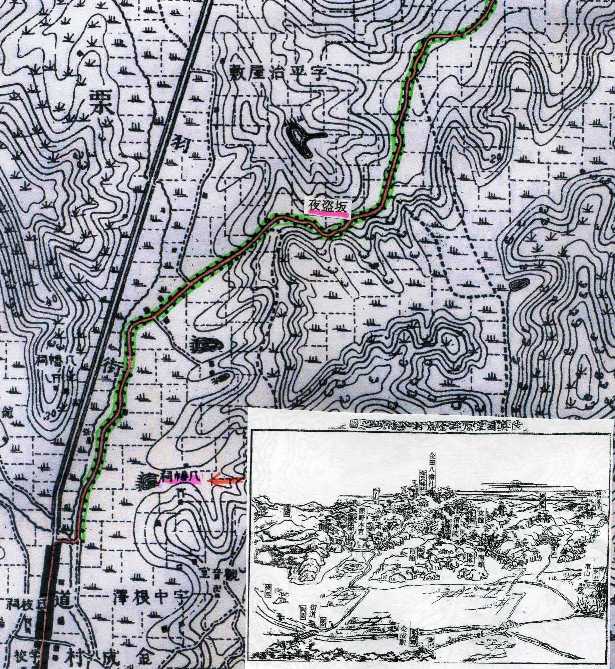

国土地理院に明治24・25年の二万分一の旧版地図謄本があります。製作は第二師団参謀本部とあり、軍用を目的としているため、記載されている情報は多彩をを極めており、江戸時代の旧観を知ることができます。たとえば「正列樹」という記号は「並木」のことでしょう。陸軍は戦前まで「シャツ」のことを「襦袢」(ジュバン)等と言っていましたので地図上の標記は難解です。このホームページでは、並木は緑色で示すことにしました。この謄本地図は正確に三角点測量をした地図ではありません。それは地図を張り合わせるときに並木がとぎれている箇所が各所にありました。要注意でしょう。

近代国家に成長する日本の仮想敵国はロシアでした。明治35年の東北陸軍大演習、遭難で有名な八甲田に雪中行軍などはそのためで、作戦遂行のためにはこのような地図が必要だったのでしょう。このことは奥州街道から陸羽街道への転換を意味しており、明治天皇の二度にわたる東北巡幸は、この地ならしだったのでしょう。このホームページでは、余計な説明は最小限にして読者の方々にじっくりと明治謄本地図を賞味していただくことにします。明治10年代に作成された各村の「皇国地誌付図」(栗原郡はありません)は絵図的であるのに比べて10年間によくこれだけ詳細な地図が完成されているのは驚きです。

平成20年に大衡村にトヨタ自動車セントラル工場が進出することになり、残っていた奥州街道が消滅しました。今では栗原市に残る奥州街道が唯一になりました。例えば高清水の奥州街道は観光の目玉として多くの人に親しまれています。金成から新鹿野野の一里塚までは歩くことの出来ない道として保存され、「炭焼藤太伝説」のルーツルートでもあります(HP「炭焼藤太」・「釈迦堂と夜盗坂」参照)。また有壁から一関までは、県重要文化財に指定されている有壁本陣と、江戸時代と明治天皇巡幸道を同時に楽しめる「肘曲坂」、松並木は松根油採取のため戦時中に伐採されていますが江戸時代にタイムスリップし旧道景観にひたることができます。

福島県では「三島道路」として三島通庸(薩摩藩)は知られていますが、宮城県の「幻の野蒜築港」を築き、関山街道、陸羽街道改修工事などの土木工事を施工した宮城県令松平正直(福井藩)はあまり知られていません。このような観点から「栗原市の奥州街道」では、明治25年版の地図に、現代の情報をいれることにしました。

一 本陣

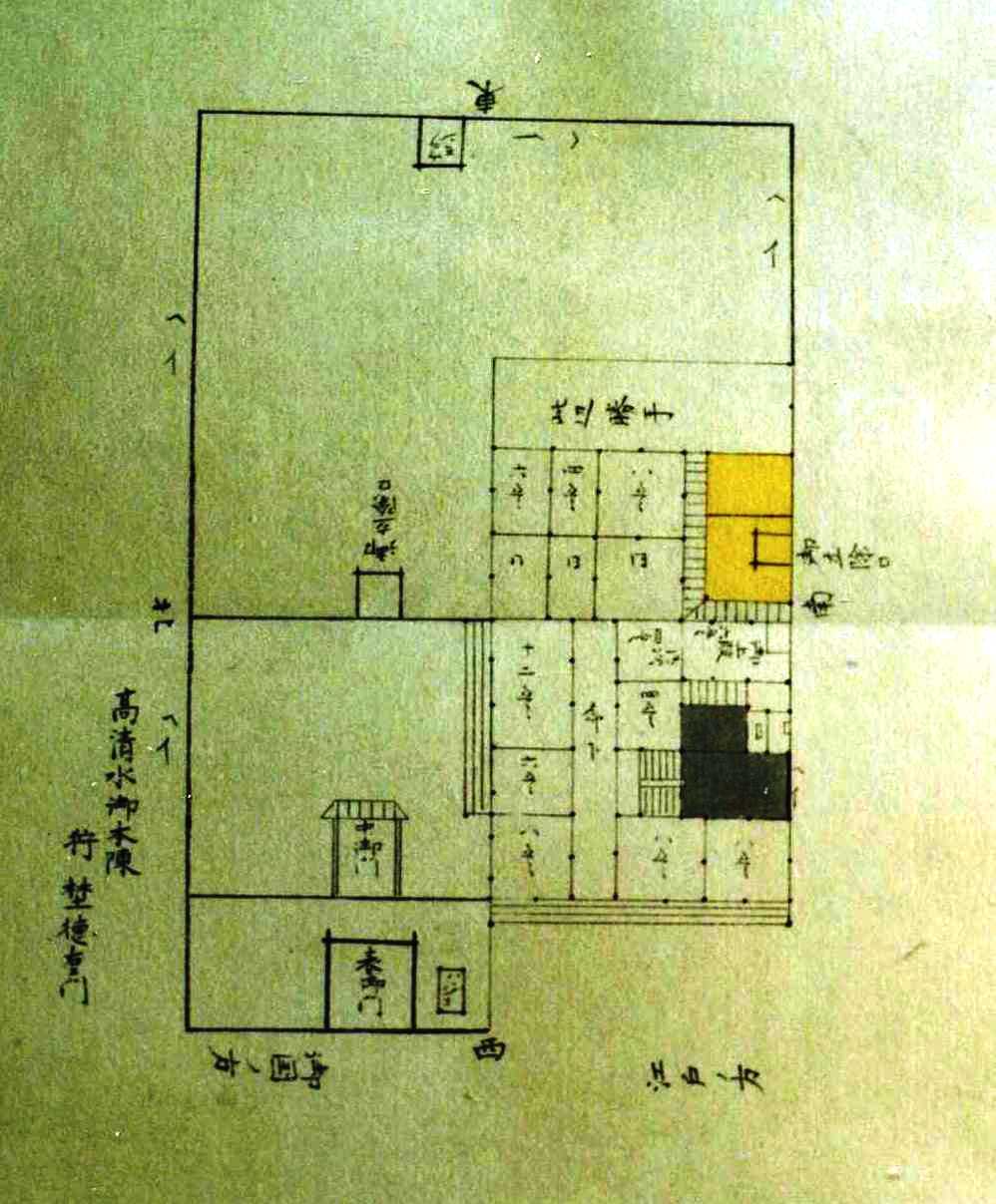

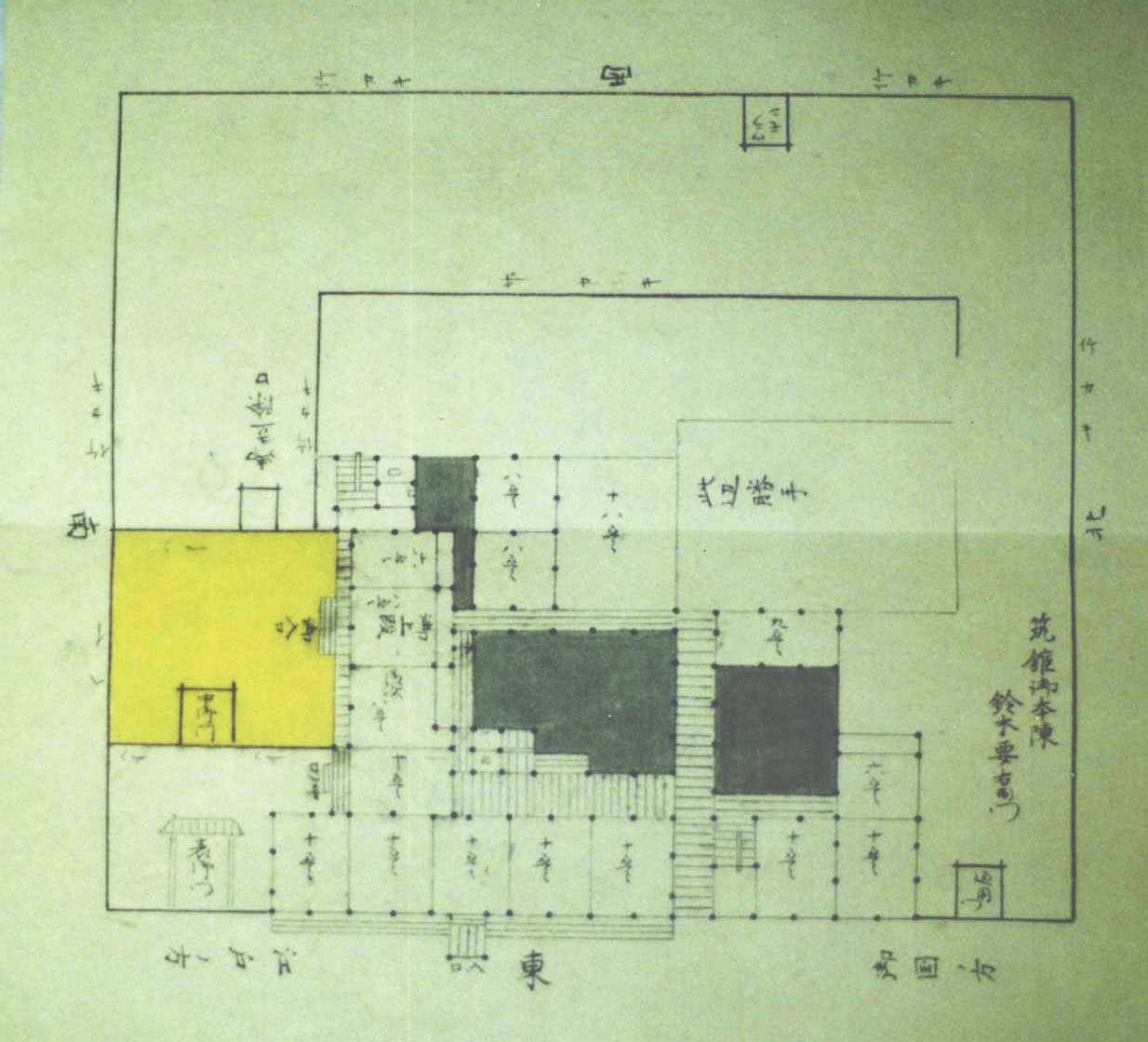

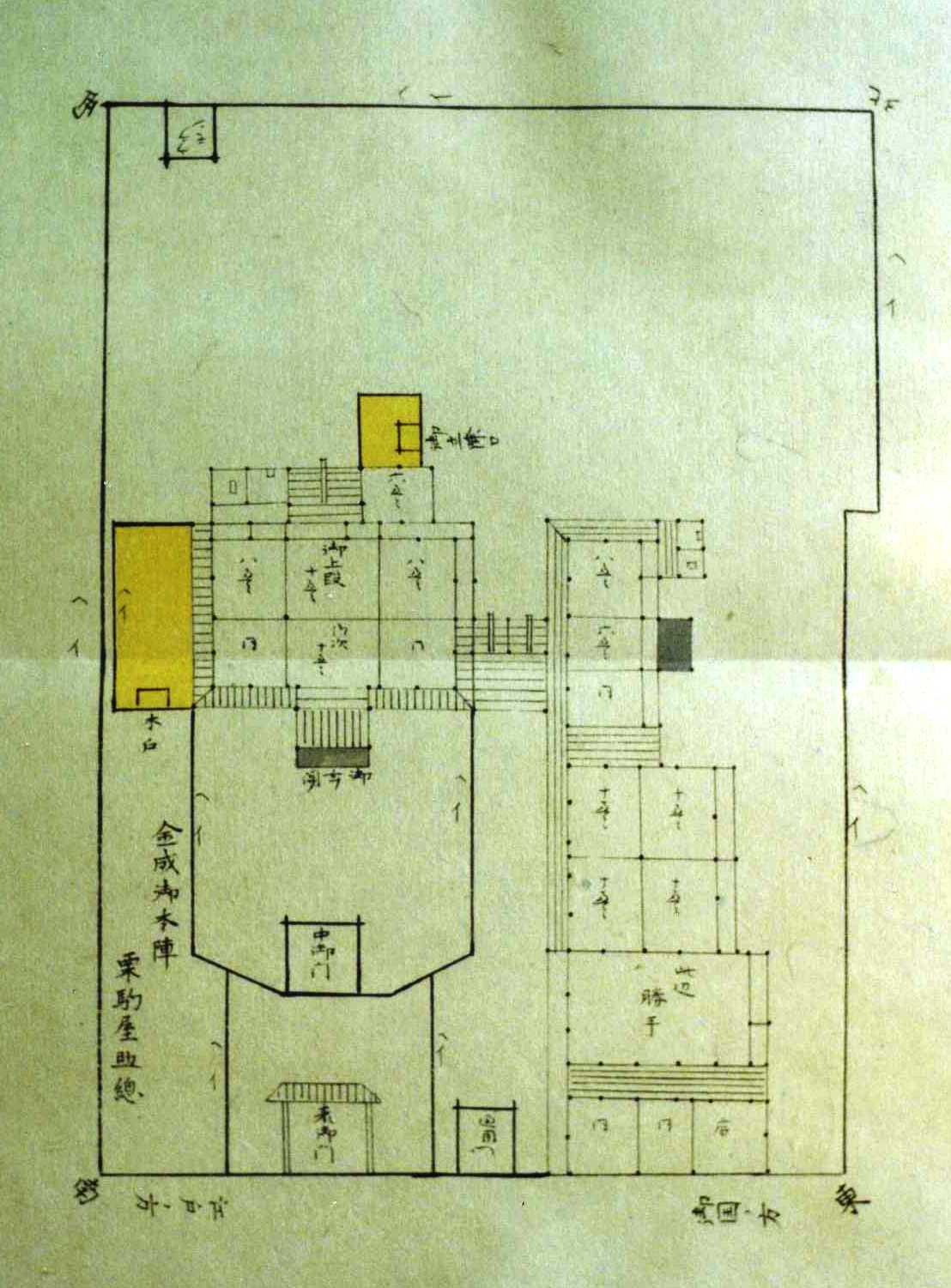

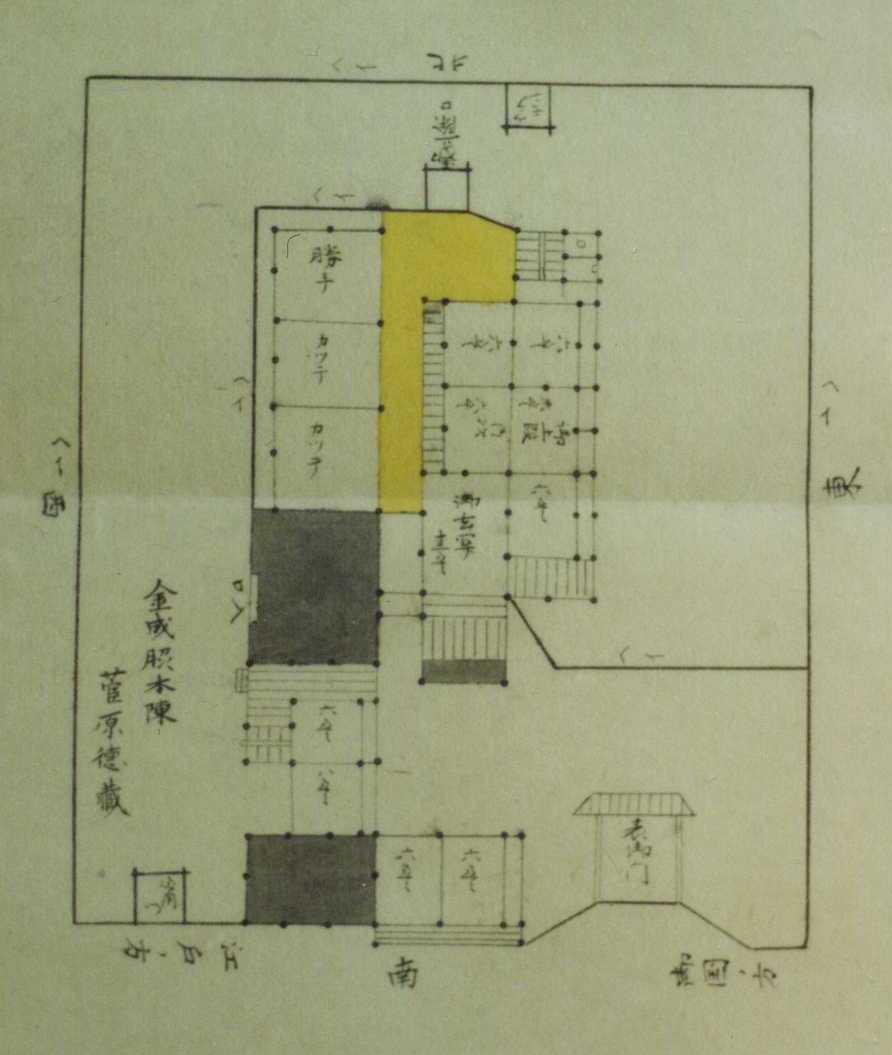

栗原市を通る奥州街道の宿場としては、高清水・築館・宮野・沢辺・金成・有壁で、そのうち本陣のあるのは高清水・築館・金成・有壁の四宿です。本陣とは宿場におかれた大名・公家・幕府役人などの宿泊施設です。寛永12年(1635)に参勤交代が実施され江戸への参勤、国元への下向(交代)が行われ、途中泊まる場所が本陣です。参勤交代は一種の軍事演習で、戦場での本陣と共通しています。

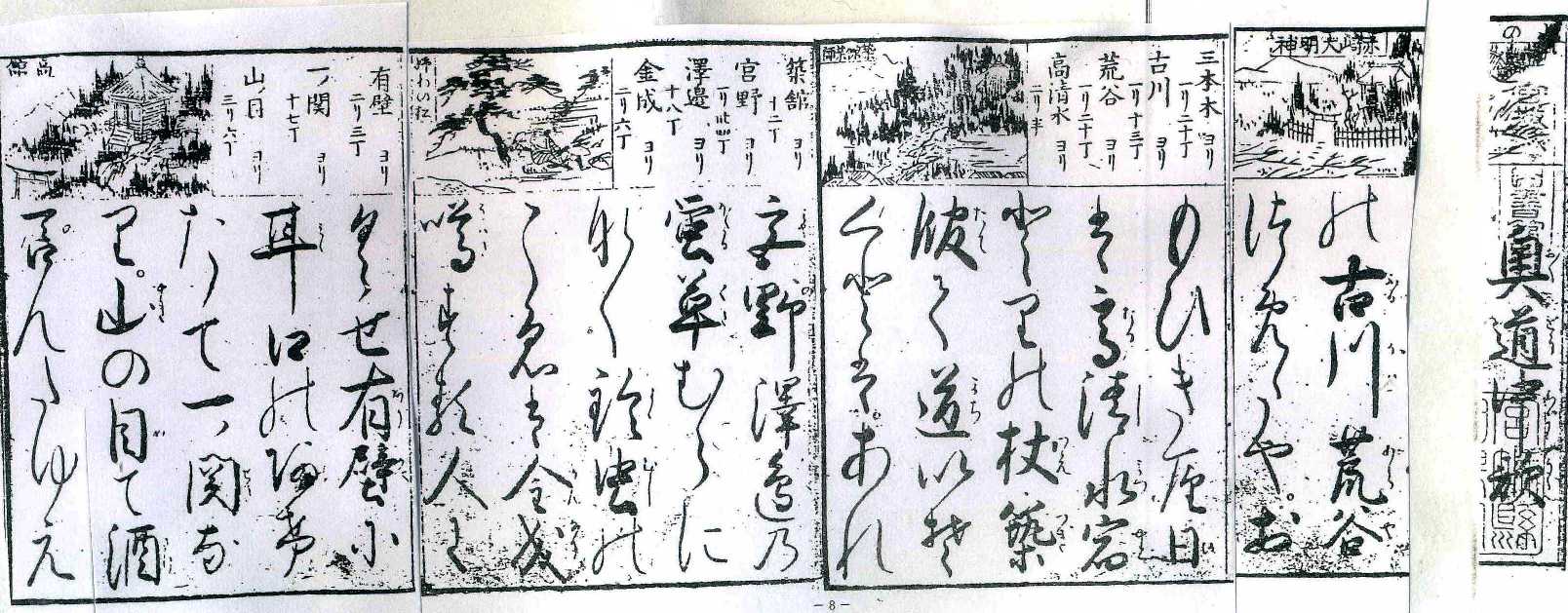

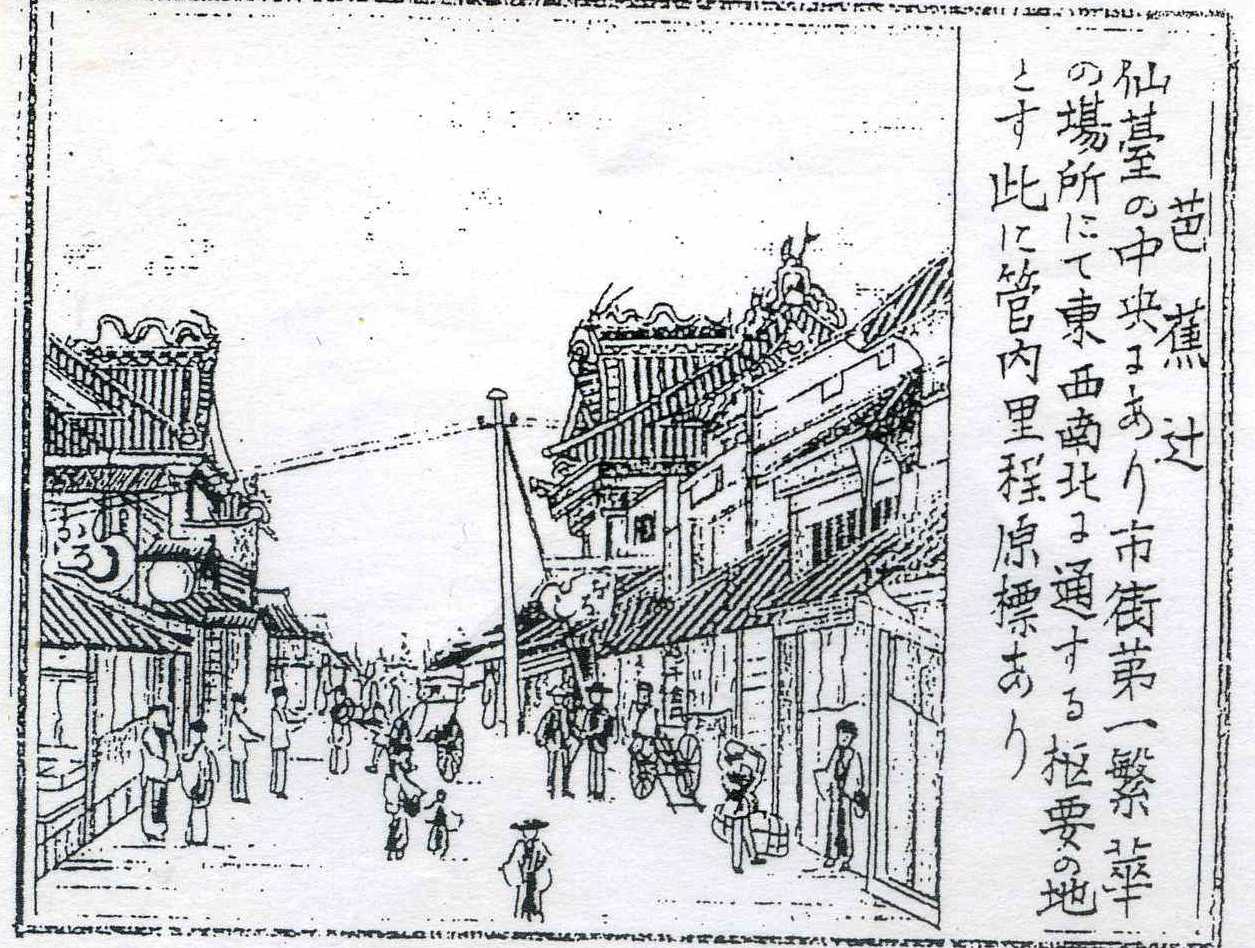

仙台藩では仙台国分町「芭蕉の辻」から「江戸」までを「江戸道中」、以北の三厩(ミンマヤ)宿までを「奥道中歌」と言っています。この全行程を茶道家であり狂歌に巧みな新関与斎が、宿場を中心としておもしろく詠み込み出版された「江戸往来」「奥道中」があります。この本は国分町の伊勢半が版元で寺子屋の教科書である「往来物」として親しまれてきました。「奥道中」の中から、栗原市に関係ある部分を紹介しましょう。

おもひきや日は高清水宿とりの 杖築館て道いそくとは あれ宮野・沢辺の蛍草むらに なく鈴虫のこゑは金成 噂する人にくせ有 壁に耳 口のあけたて一ノ関なり

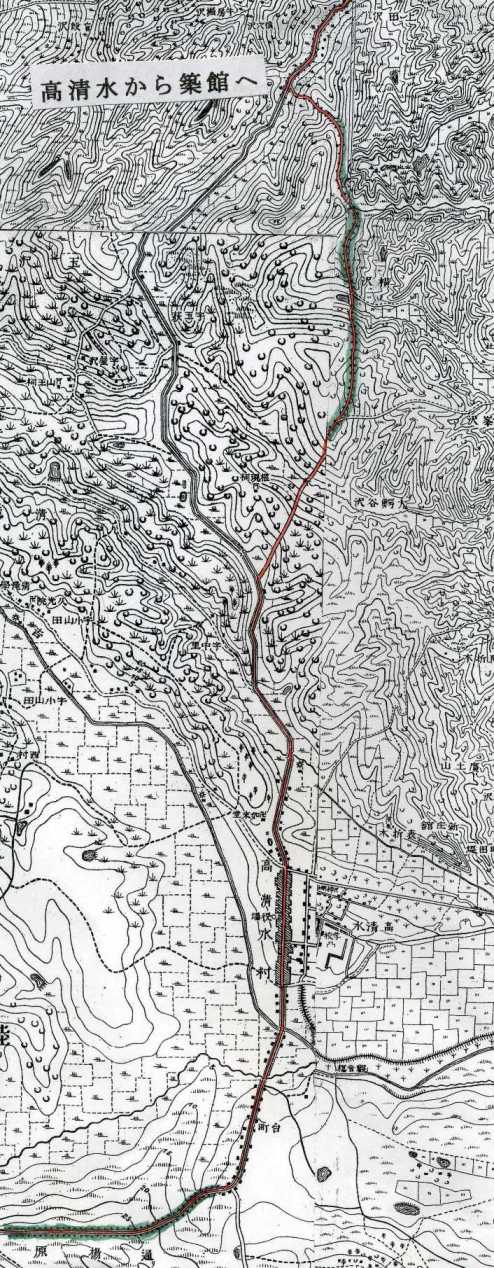

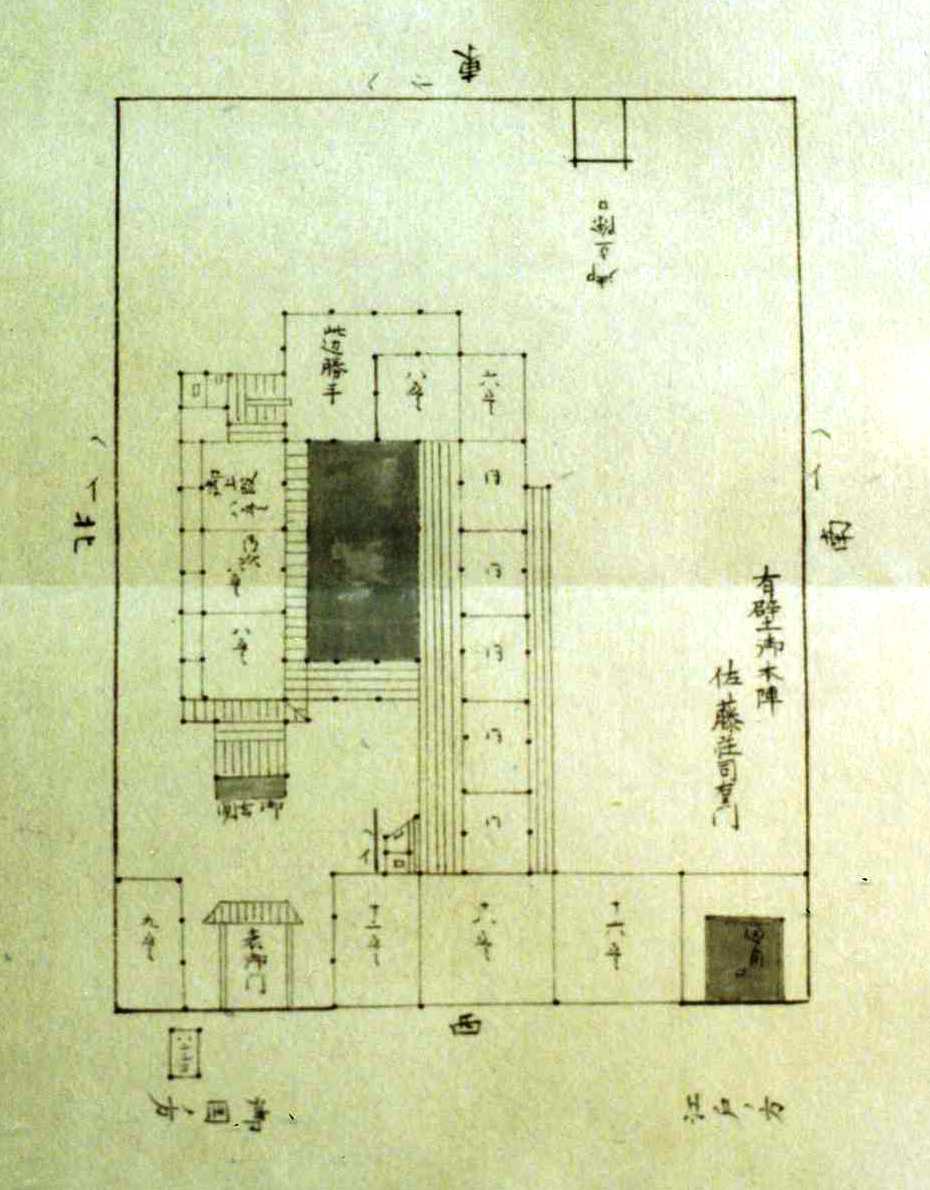

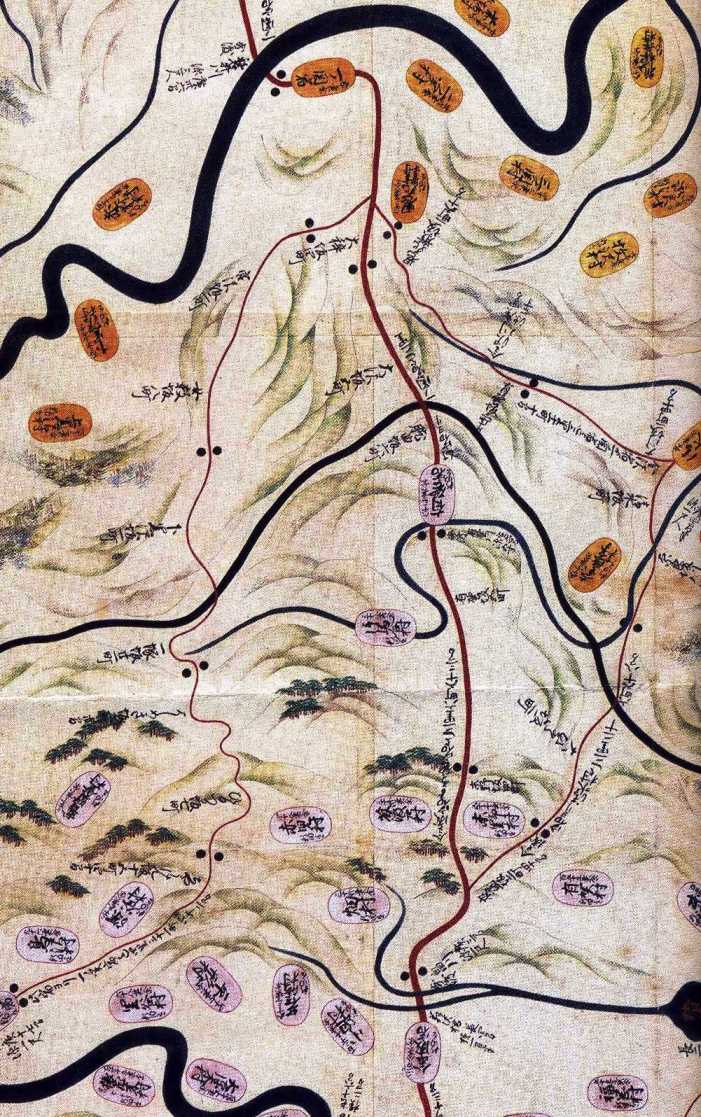

仙台市博物館の常設展示場の正面の大きな「仙台領国絵図」は見る人の目を引きます。この「国絵図」は『復刻仙台領国絵図』で見ることができます。また盛岡市中央公民館に所蔵されている『増補行程記』(東洋書院)は江戸から盛岡までの宿場を中心とした街道風景が描かれて、同館所蔵の「御本陣図面」は本陣の屋敷の間取りが詳細に記載されています。これからこれらの史料を使って栗原市の奥州街道をたどってみたいと思います。

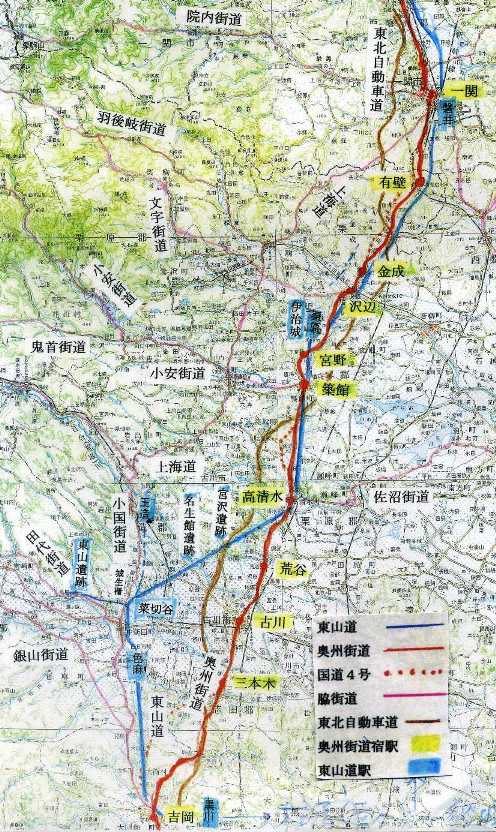

《上左は明治の謄本地図 上右は正保國絵図部分(ユーメデイア)》

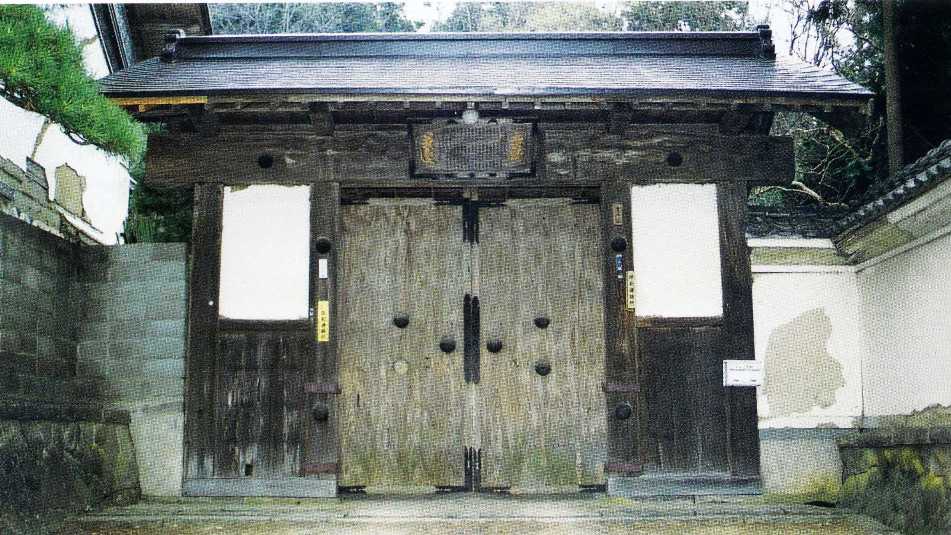

金成宿には本陣の外に脇本陣があります。脇本陣とは予備の本陣のことです。本陣栗駒屋は金成公民館の所にありました。現在、小さな池が残っていますが「図面」には記載されていません。。この池は参勤交代のお供の鷹師の鷹の餌である蛙を飼っていたと伝えられています。本陣の門は明治初年栗駒屋が破産して門だけが金成大久保の菅原氏宅に移され残されています。宮城県重要文化財になっている有壁本陣については後述しましょう。

二 高清水から築館まで

国道4号から高清水バイパスと分かれて奥州街道に入るとすぐ「立街道」が残っており江戸時代の面影をとどめています。立街道を過ぎると透川と交わり一里塚がありました。正保国絵図をご覧下さい。「この宿より築館まで二里十二町四十間皆小坂」とあります。橋を渡ると町場です。宮城県図書館にある貞享5年(1688)の「高清水要害屋敷惣絵図」を見ますと右側に家中屋敷に囲まれた館が見えます。館跡は現在中学校になっています。宝暦7年(1757)、亘理氏にかわって石母田氏が加美郡宮崎から移り、その後高清水を治めます。家臣は侍・足軽など300ほどの大所帯でした。

宿の中ほどに本陣があり「国絵図」には、その北に瀬峰宿を経て佐沼宿に通ずる道が描かれています。さらに歩を進めると左に奥州善光寺があり、ここは像の高さ154㎝の金銅の阿弥陀如来像が有名です。この鎌倉時代の如来像は全国最大で、第二は長野県の善光寺とのことです。合掌しながら参詣客で賑わった光景を頭に思い浮かべてみましょう。手前の木は「もくげんじ」(栴檀葉菩提樹)です。東北には珍しく種子が硬く黒く数珠玉にし、花は目薬になるそうです。すぐ近くに板碑がありますので板碑とは何かと考えるのもよいでしょう。高清水町には80基の板碑があり、栗原・玉造・遠田郡をふくめた広い範囲の霊場でした。

善光寺を過ぎるとやがて国道4号に合流し、その先を右折すると、瀬峰村との境に出会い、ここから築館までの2里余の奥州街道を楽しむことが出来ます。途中に「奥州街道」と刻まれた標柱が立ち、脇に説明が刻まれていますので読みながら進みましょう。

やがて視界が開け、旅人の目印にもなった鎌倉権五郎の伝説のある「力石」に出会います。その手前に慶応2年(1866)の百姓一揆の標柱が立っています。若柳村の平野神社に集まった一揆勢はたちまち人数を増しながら仙台へと向かいます。高清水の領主石母田氏はここに出馬し、一揆勢と会見し歎願書を受け取り、善処を約束して解散させました。

力石から江戸時代の用語「野合」(ノアイ)を進みますと、蟹沢からの舗装された道に出ます。左に「明治天皇御野立所跡」の碑が見えます。『明治天皇聖蹟志』の「八沢御野立所」の項目に「野馬追いをご覧」とあります。地形図には八沢放牧場とあり今も牧草地です。

ここから国道4号の築館近くで交わるまでの奥州街道はよく保存されています。ただ気にになるのは道幅が広いことです。推察ですが明治9年の明治天皇巡幸のために拡幅されたのではないでしょうか。なにしろ四輪馬車4台と200人に近い随行員の通行です。よく江戸時代の道幅はと聞かれることがあります。そのとき私は「大は3間、中は2間、小は1間」と答えますが、幹線道路以外は馬が2頭すれ違えればよいわけです。平成20年の大衡村奥田一里塚は、発掘の結果東西両塚は3メートル幅であることがわかりました。

築館から宮野へ

江戸時代および明治天皇巡幸道の景観をよく残した高清水宿から北上する旧道が国道4号と交わった所から築館宿に向かうことにします。 草履町 但往還海道ふち家々にてぞうり之商売つかまつり候、古来より売り申し候、故にぞうり町と申し来り候、獅山様(五代藩主吉村)御出馬之節御上覧、御帰城之節、御持参あそばされ候

さらに進むと左に鳥居が見え、登って行くと山神社でした。明治謄本地図にも「山上祠」とあります。中をのぞくと、不動明王や山神(男根)などの片隅に赤い鼻緒の草履が奉納されていました。

間もなく築館IC進入路を潜るガードが見えます。無明舎出版の『奥州街道』には「松長根集落から赤坂を経て築館宿に進む」とあります。明治謄本地図を見ますとこの辺一帯は広葉樹ですので、松長根の地名は松並木の並ぶ街道をさすのでしょうか。ガードを出ると左前方に東北自動車道を潜るガードが見えます。明治34年は第二師団と第八師団の対抗大演習があった年です。『明治天皇聖蹟志』に「陸羽街道西側高地ノ山嶺立タセ給ヒ」とあります。やがてゆるい坂にさしかかりますが「安永風土記書出」の『赤坂 長五十間 但月館より高清水町えの海道」とある坂道でしょうか。

峠を越えると小草履町です。『増補行程記』には「小草履町 相宿 家数三十軒ばかり」「名物 小草履」と記されています。相宿とは合宿とも間の宿とも書き、宿場と宿場の中間にあって茶屋などもあり休息をする所です。仙台藩では泊は禁止されていました。「安永風土記」の産物の項を紹介しましょう。

小草履町を過ぎ、白鳥の飛来で有名な伊豆沼に注ぐ荒川を渡り松並木道を進むと国道4号に交わりますが、道が二またに分かれます。左が陸羽街道で、今歩いてきた延長の松並木道が奥州街道です。現在の国土地理院の地図にはありません。やがて姥杉で有名な双林寺と八幡神社の前で陸羽街道に合流して築館宿に入ります。

築館合同庁舎の前を通り、バス停前の金水亭を右に見て郡役所跡の東100メートルにあった本陣が左側にありました。築館宿北はずれの木戸を過ぎると伊豆堰に出会い、さらに北進すると迫川で、手前に一里塚があり、対岸から橋脚跡が見えます。ただ正保国絵図を見ますと、迫川の北に描かれています。

ここから運遖神社の前を通って宮野宿に向かいますが、途中に栗原市の市名と関連して城生野にある「伊治城跡」について考察してみましょう。

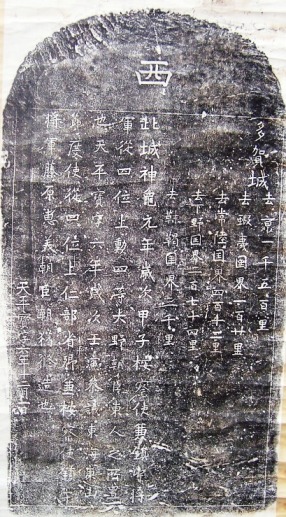

東山道は古代の政府が、政府に反抗した蝦夷を征服するために造成した官道です。その拠点となった多賀城の古碑に「蝦夷との国界まで120里」とあります。今の距離に直すと60㎞となり、その場所は栗原市の伊治城付近です。

ここに蝦夷の族長伊治公呰麻呂(イジノキミアザマロ)がおり、政府の前線基地である伊治城の造営などに功績があり、「公」という蝦夷にとっては破格の位が与えられています。この「伊治」は「これはる」とも読み「くりはら」の語源となりました。

しかし呰麻呂は政府に不満をもち、政府から派遣されてきた長官を血祭りにあげ反乱を起こし、多賀城を焼き討ちにしています。

「延喜式」という史料に都から岩手県花巻までの東山道の駅が記されています。ここでは栗原市に関係のある色麻・玉造(岩出山)・黒川(吉岡)・栗原(伊治城)・磐井(一関)までをたどることにします。図示してみますのでご覧下さい。玉造駅は今の岩出山(大崎市)が通説となっていますが、『東山道の実証的研究』によれば、色麻周辺の古代史跡である城生柵跡・菜切谷廃寺跡・東山遺跡(いずれも大崎市中新田)から岩出山に向かわずに、名生遺跡・宮沢遺跡を通り、栗原市の高清水を経て伊治城から一関への道筋が正解ではないかと記しています。中新田で分かれる大野東人が進軍した出羽東山道については「仮説 出羽東山道への分かれ道」をご覧下さい。

三 金成から岩手県の境を越えて

宿場は金成の次は有壁で、次は一関です。国絵図を見ますと金成から有壁まで2里6町53間、有壁から一関まで2里とあります。途中に十万坂・肘曲がり坂の難所があり、野越え山越えの長丁場の道がよく残されています。まず明治謄本地図と国絵図を見ることにしましょう。 《上左は正保国絵図 上右は明治の謄本地図》

沢辺宿と金成宿は目と鼻の先です。金成宿の中ほどの「けやき会館」の周辺には、郡役所跡・現在資料館として再利用されている県指定文化財旧金成小学校・ハリストス教会、街道沿いには、日本労働運動の先駆となった鈴木文治生誕の家の前を通ります。金成公民館の所にあった栗駒屋本陣は取り壊され、門は大久保の菅原氏宅に移され、代々大肝入も勤めた偉容をしのぶことが出来ます。

高清水から北上する東山道は、ほぼ奥州街道に沿い、また全国的にも現在の高速自動車道と一致することの多いことが指摘されています。道幅は高速道の三車線内外(10メートル)、道筋は直線的であることが発掘の結果として報告されています。この道を通ったのは庶民ではなく、政府の役人や蝦夷征伐の軍隊、政府に徴発され移民される人々でした。その中には砂金や鉄などの資源の製錬技術を持った渡来人もいたでしょう。

金成宿の北はずれから国道4号に出ると、向かいに見える山が金田八幡です。山裾には金売吉次兄弟の屋敷跡があります。HP「炭焼藤太」をご覧下さい。

国道4号と分かれ、新町大橋を渡り北東に進みます。反町(ソリマチ)集落から夜盗坂となり、現在は舗装されて生活道となっていますが、畑村三沢地区は廃道となって人も通れなくなります。この旧道の畑村三沢地区と若柳町の境に「首欠地蔵」が立っていました。今は若柳の正玄寺に移されています。お地蔵さんの脇に手水鉢がありますがなにか(釈迦堂)を暗示しているようです。現在は跡地に「旧往還首欠地蔵尊跡 平成二年秋彼岸 高町田」の碑があります。この碑は若柳町(旧有賀村)の千葉勉氏の建立で、碑文の高町田は屋号とのことです。この付近は炭焼藤太伝説の釈迦堂跡の選択肢の一つと考えられています。

藪の中からひろびろとした牧草地に出て見渡すと北東に繁みが伸びているのが見えます。この線が村境であり、奥州街道で花泉街道で分断されるまで続いています。

旧道は花泉街道を渡ると、高速道の東側に現れます。村境という公的条件のために残されたのでしょうか。トラクターで整地していた人に旧道はどうするのですかと尋ねたたところ「うちの土地ではない」との答えで胸をなで下ろしました。

ここから旧道と重なった道を有壁本陣に向かいます。途中右側に「明治天皇御野立所」という標柱が立っています。『明治天皇聖蹟志』には「合ノ山御野立所」とあり「四方の遠景ヲ御展望アリシ所ナリ、同所ハ東ハ遙カニ北上ノ諸山脈ヲ望ミ、西ハ奥羽ノ連嶺ヲ遠ク四顧ノ間ニ収ムベク、眺望絶佳ノ所トシテ知ラル」と記されています。

明治政府は十万坂の急坂を避けて、金成から一関に通ずる陸羽街道(国道4号)を開削します。明治18年11月21日、有壁宿では「道路改修線路測量之義ニ付歎願書」を宮城県令松平正直宛に出しています。ということは着工はこの後ということでしょう。

県指定有形文化財である有壁本陣の説明は割愛するとして、有壁本陣を起点として国道4号牧田で合流するまでの見事に残っている奥州街道2里の間をセットで歩き、江戸時代の雰囲気に浸ることにしましょう。

JR東北本線に仙台駅で乗車、有壁駅で下車します。本陣は目と鼻の先にあります。林道を歩くこと5分、左に「肘曲坂」の説明板が立っています。ここからV字状の道を登り切った所に山神碑など数基の石碑群があります。その下を見下ろすと道があります。この道は明治9年の明治天皇巡幸の時に切り通しにした道です。

ここを降りて大沢田までの1㎞ほどの道は保存がよく、江戸時代の行き交う人々の話声が聞こえてくるようです。もとは松並木が続いていましたが、太平洋戦争中に松根油採取で伐採されました。

大沢田で視界が開け、左に新幹線の換気施設が見え、再び山道に入り岩手・宮城の県境を越えて鬼死骸村です。旧道は国道4号と交わるまで続きますが、その手前で今まで来た道と分かれて藪の中に入り、馬頭観音碑の前を通って国道沿いの三八五貨物前にでるのが旧道です。

鬼死骸村 くぬき坂 此辺田の内に大石あり、鬼のあそふ石と云 石の横に肋骨ニ似たる紋あり 六本くぬ木大明神の社あり 一里塚あり、塚の側なる田の内ニ大石あり、鬼のからたへ重り置たる石なるよし、その説も又いふかし、鬼の胴計り此所え残りて、頭ハ落たる所を鬼頭山と云よし

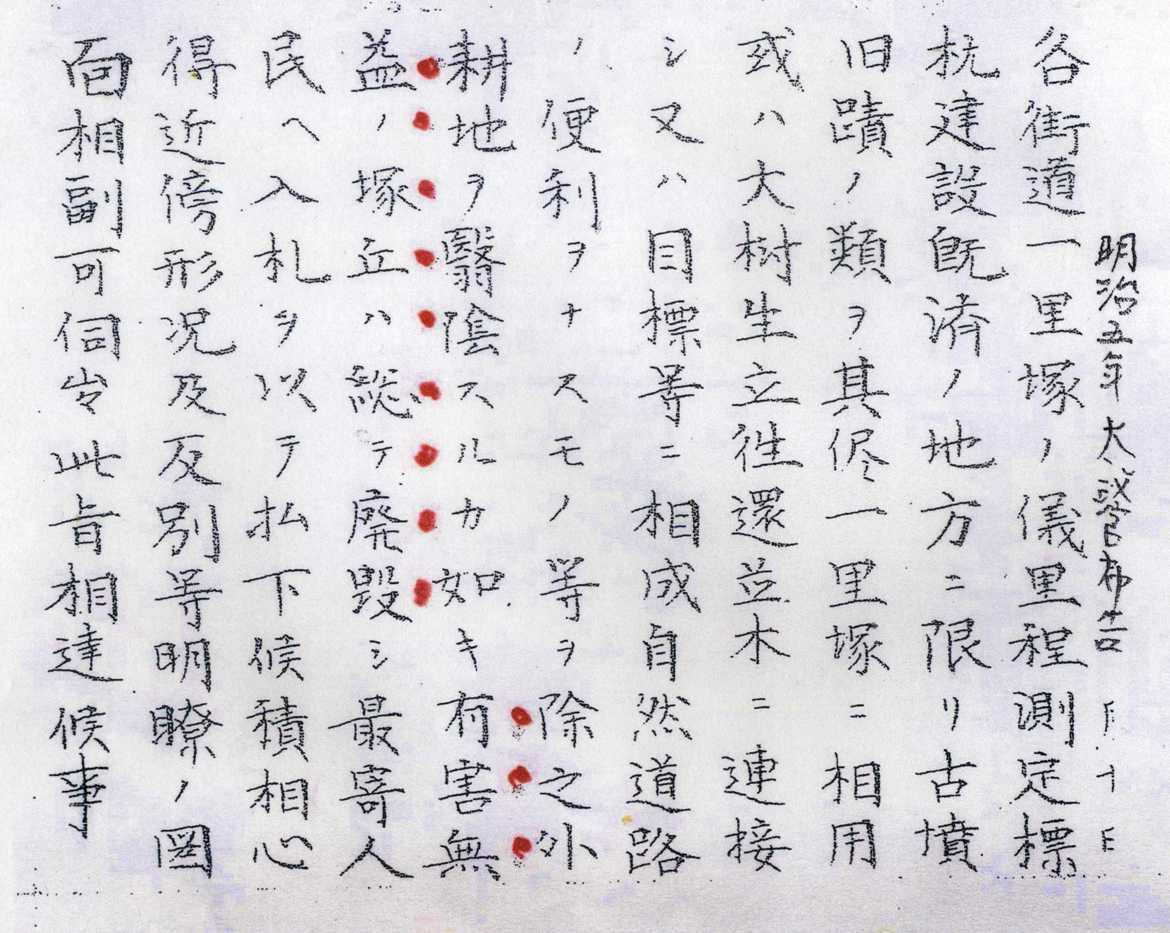

各街道一里塚ノ儀里程測定標杭建設既済ノ地方ニ限リ、古墳旧蹟ノ類ヲ其儘一里塚ニ相用或ハ大樹生立往還並木ニ連接シ、又ハ目標等ニ相成自然道路ノ便利ヲナスモノ等ヲ除之外、耕地ヲ翳陰スルカ如キ有害無益ノ塚丘ハ総テ廃毀シ最寄人民ヘ入札ヲ以テ払下候積相心得、近傍形況及反別等明瞭ノ図面相副可伺出、此旨相達候事文中に「有害無益ノ塚丘ハ総テ廃毀」とあります。ただし条件付です。「古蹟旧蹟ノ類」「道路ノ便利ヲナスモノ」、冒頭に「里程測定標杭建設済の地方」を除くとあります。

高倉淳のホームページ