桃生城と太田金山

一 桃生城(綜合学習)

私が東北大学教育学部を卒業して最初の赴任地が飯野川高校定時制桃生分校(現石巻市)で、今を去る50年も前の昭和32年のことでした。桃生町は『続日本紀』(760)に「大河を跨ぎ竣嶺を凌ぎ、桃生城を作り、賊の肝胆を奪う」と記された蝦夷平定の前線基地として早くから正史に登場しています。

赴任当時は、江戸時代の桃生村と中津山村が昭和30年に合併し、「桃生村誌」が編纂されている最中で早速編纂委員に任命されてしまいました。

一方、分校は昼間週三日登校する定時制高校で、途端に新米教師は授業面で頓挫してしまい、悩み抜いた末の結論が、今でいう「綜合学習」でした。生徒たちに鍬やスコップを持たせ、定説となっていた桃生城=茶臼山に登り、桃生城の痕跡を探しましたが何も発見できずに学校に帰りました。

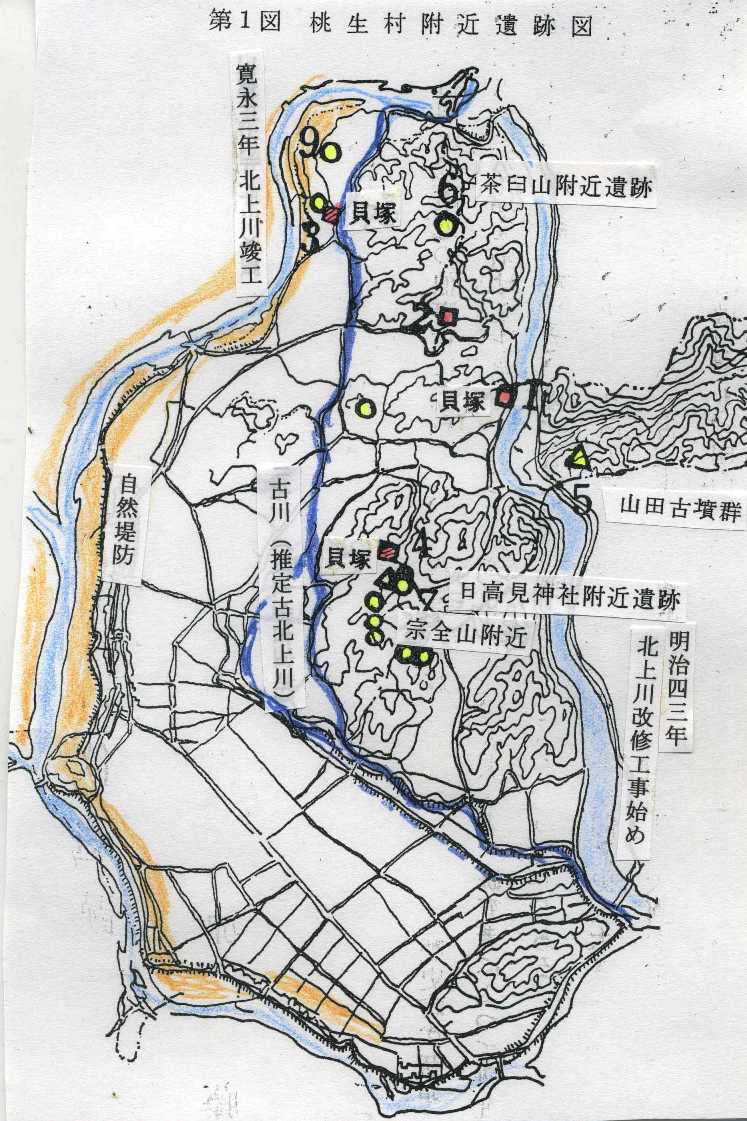

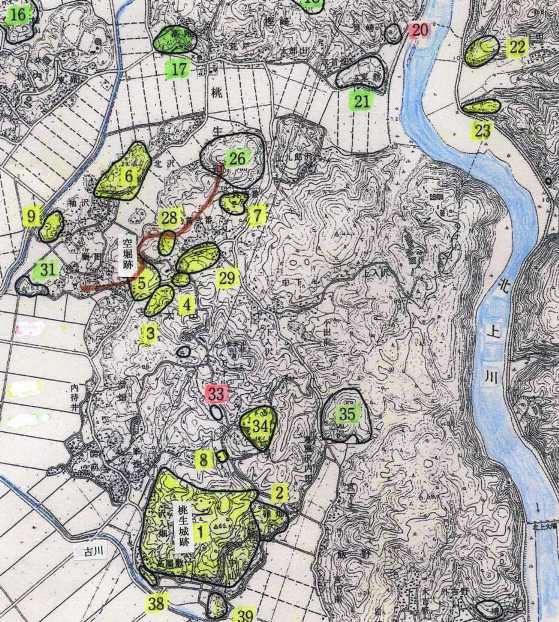

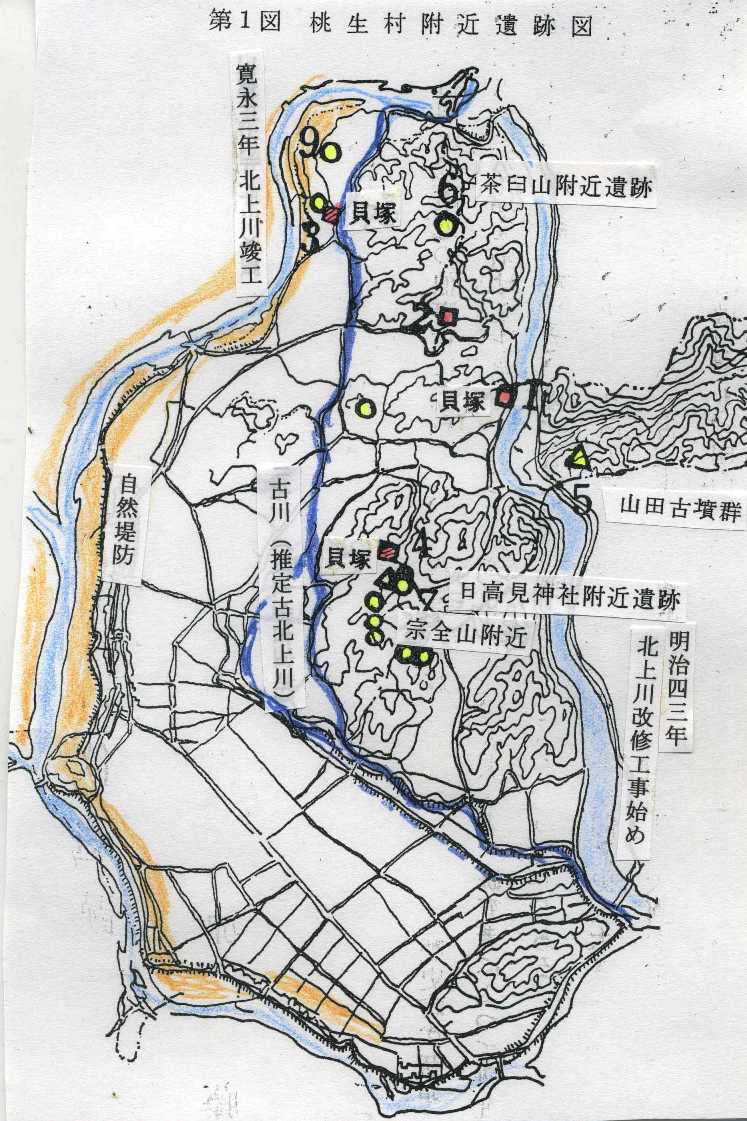

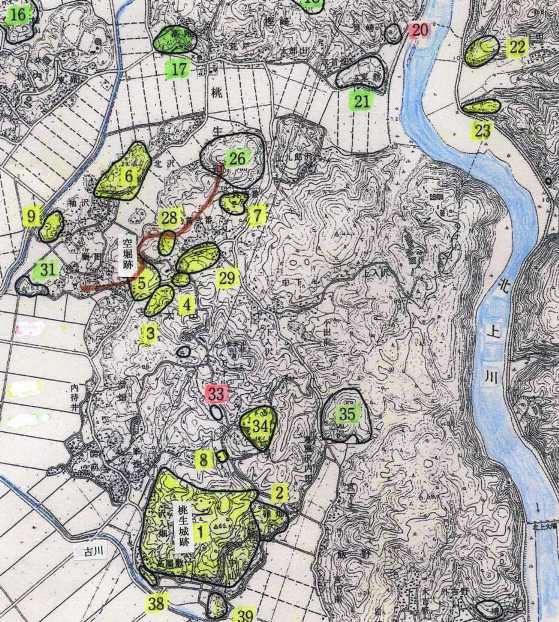

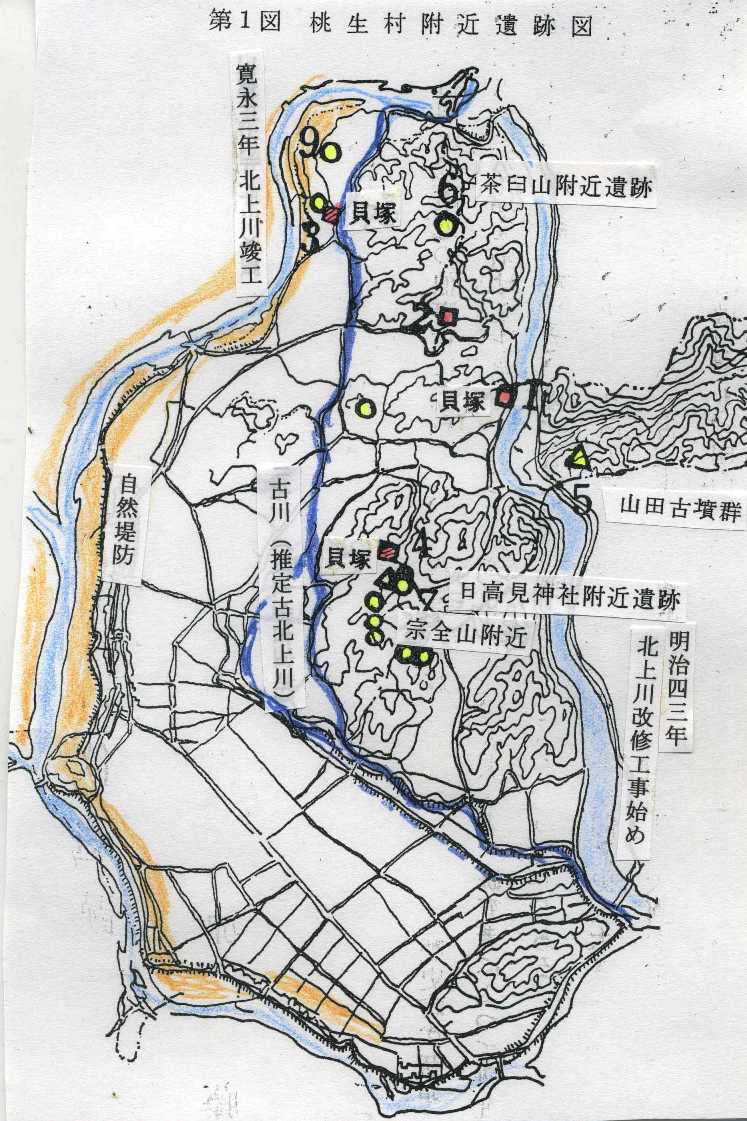

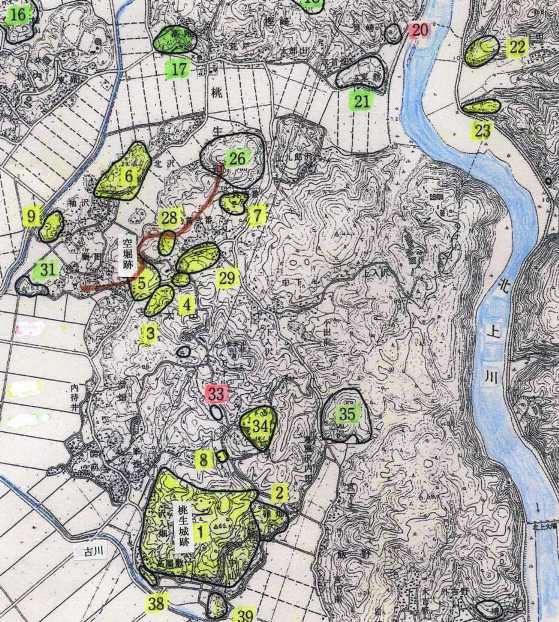

そこで生徒たちと話し合い、身近の遺跡から土器を拾い集め、図に落とす作業を始めました。そうしたら意外な事実が見えてきました。下の図の左は分校の機関誌「青雲」に掲載された図です。右図は平成6年に始まった桃生城跡発掘調査に基づく遺跡分布図です。

《左:「青雲」掲載の遺跡分布図 右:「桃生城址発掘報告書」より》

左図の書き込みに目を留めてみましょう。藩政時代の始め、川村孫兵衛による北上川の改修工事は寛永3年(1626)に完成します。この工事は図の川の両脇の自然堤防を見て分かるように、前に流れていた河道を掘り下げて水が流れるようにした工事でした。元禄2年(1689)に松尾芭蕉が「奥の細道」に「心細き長沼に添いて」と書きとめたのは国道45号沿いに流れる北上川の川底の道です。明治42年に始まる北上川の改修工事によって現北上川が誕生し、川村孫兵衛造成の北上川は旧北上川となりました。そうしますと近世以前の河道はどこかということになりますが、現在「古川」と呼ばれている水色で図示した水路が推定されます。自然堤防から東の平地は氾らん原だったかも知れません.

《左:「青雲」掲載の遺跡分布図 右:「桃生城址発掘報告書」より》

左図の書き込みに目を留めてみましょう。藩政時代の始め、川村孫兵衛による北上川の改修工事は寛永3年(1626)に完成します。この工事は図の川の両脇の自然堤防を見て分かるように、前に流れていた河道を掘り下げて水が流れるようにした工事でした。元禄2年(1689)に松尾芭蕉が「奥の細道」に「心細き長沼に添いて」と書きとめたのは国道45号沿いに流れる北上川の川底の道です。明治42年に始まる北上川の改修工事によって現北上川が誕生し、川村孫兵衛造成の北上川は旧北上川となりました。そうしますと近世以前の河道はどこかということになりますが、現在「古川」と呼ばれている水色で図示した水路が推定されます。自然堤防から東の平地は氾らん原だったかも知れません.

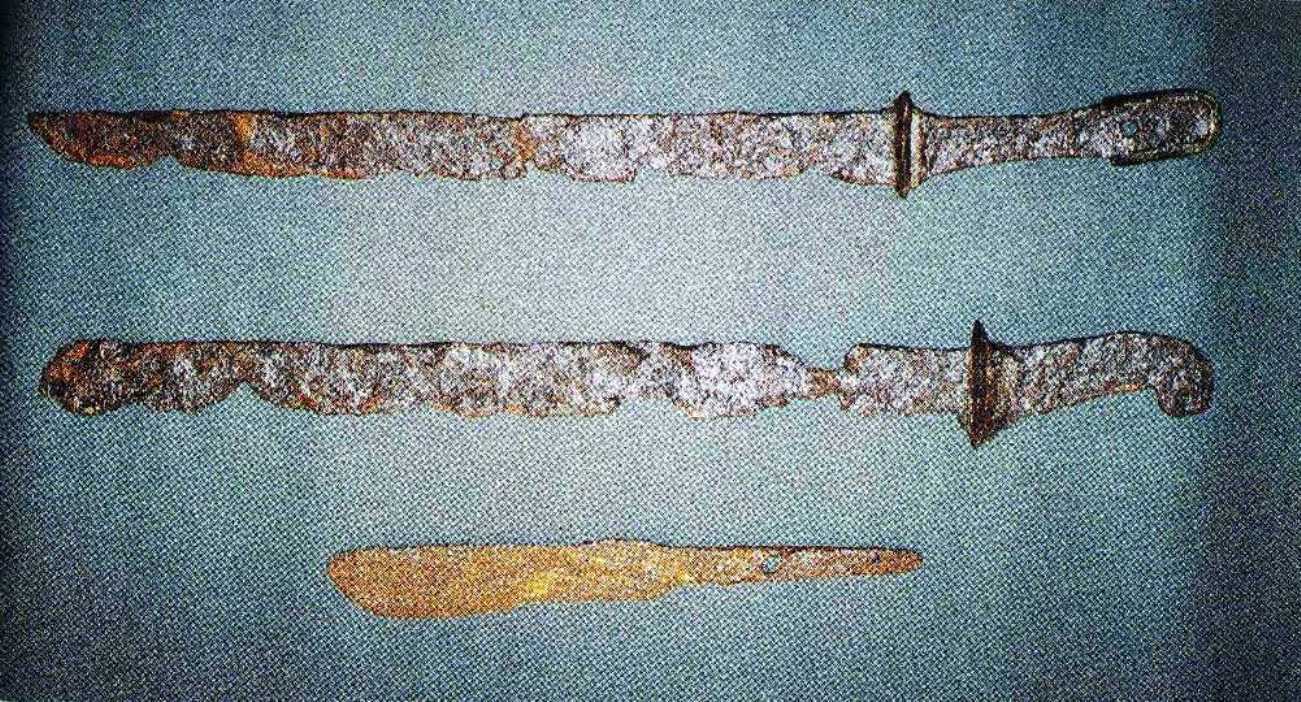

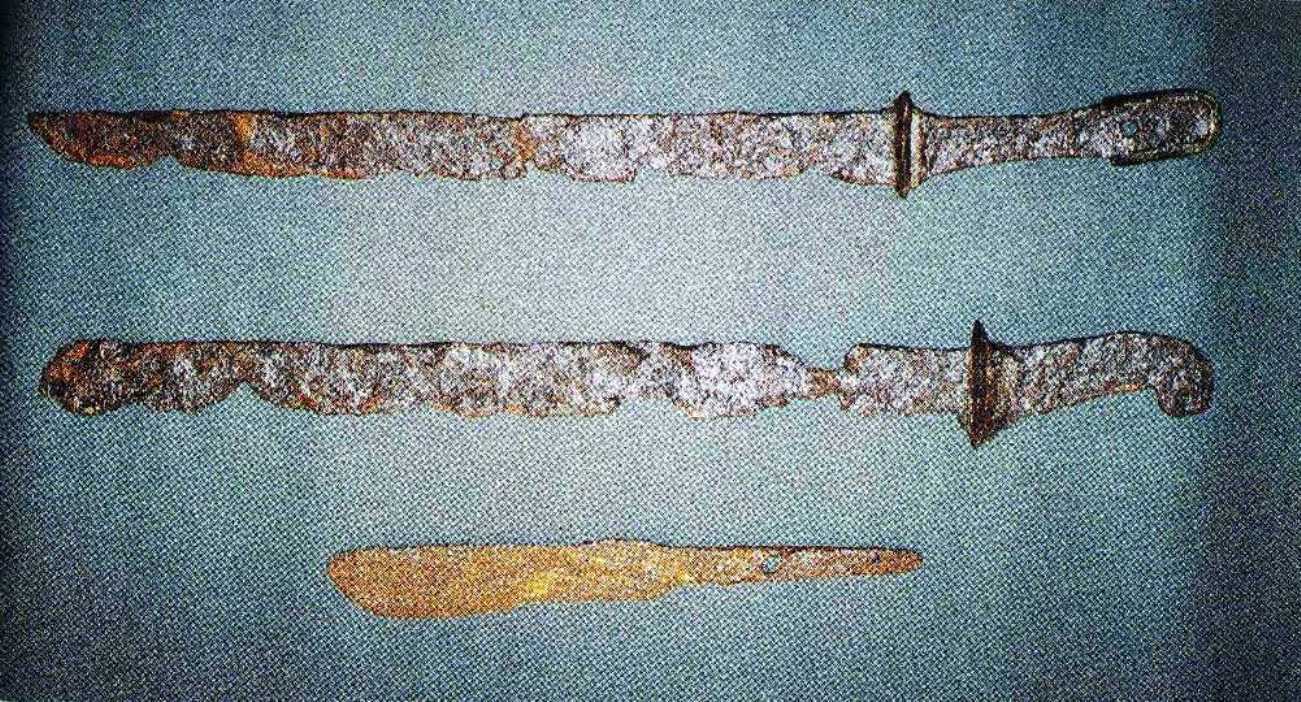

前述の「大河に跨り」とは、右図の「桃生城址」(長者森)の前を悠々と流れていたのでしょう。また「続日本紀」の宝亀5年(774)の条に「海道の蝦夷、桃生城を侵してその西郭をやぶる」とあります。海道は国道45号沿いの渓谷が想定され、道筋には「山田古墳群」が、さらに改修工事によって道沿いの横穴古墳群の消滅の報告(大類伸氏)があり、山田の守氏宅には古墳から出土した「蕨手の剣」「曲玉」が所蔵されており、近くに「高道の墓」があります。

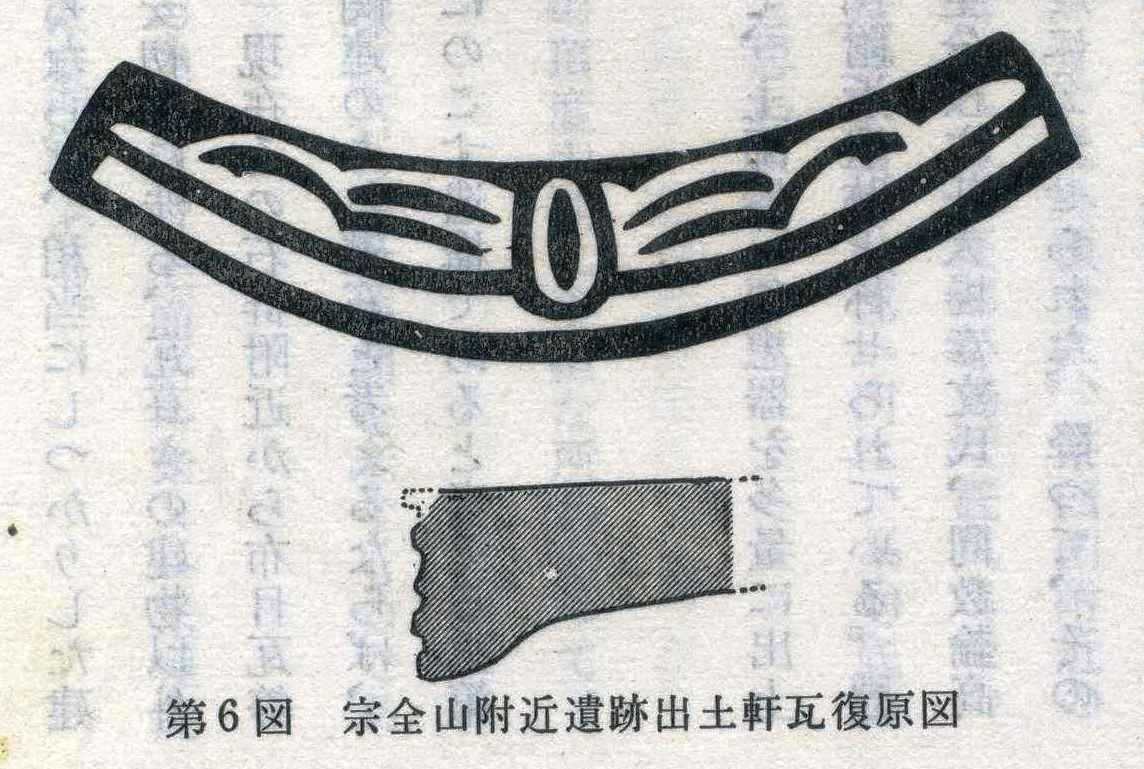

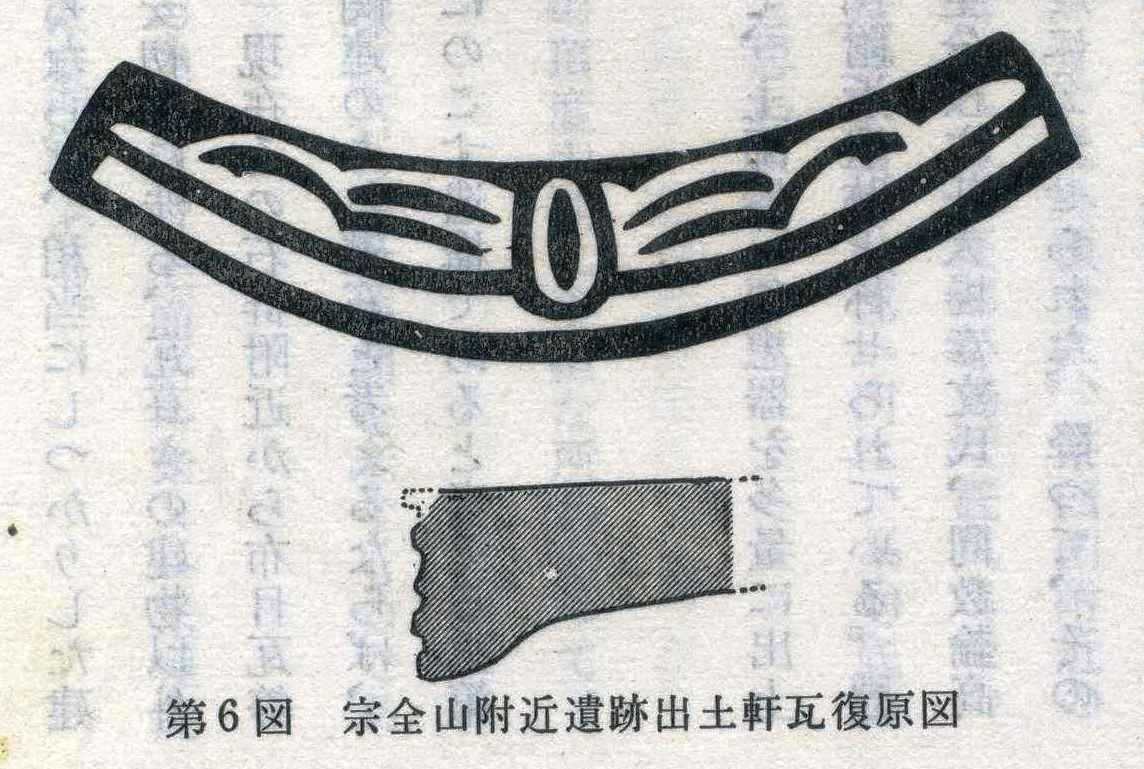

桃生城址の長者森の地続きに宗全山や日高見神社があり、周辺には「糸切り底土師器」を出土する遺跡が密集しており、布目瓦も出土しています。また日高見神社参道脇に礎石のある平場があったのが思い起こされますが現在は住宅が建っています。『封内風土記』の日高見神社の条に「此地に大悲閣あり」というのも気にかかります。大悲閣とは大寺院のことです。近くには遮那山長谷寺があり、ここの像高273,6㎝のご本尊木像十一面観音(国指定文化財)は今は牡鹿町給分浜に移されています。さらに日高見神社を囲む平地と丘陵の境に深さ3メートルほどの空堀1キロメートル続いている(右図の茶線)のが、「西郭」ではなどとの妄想も湧いてきますが何のために築かれたのでしょう。

ここいらへんで綜合学習の締めくくりとして「青雲」記載の小野寺幸雄君の「桃生城」にバトンを渡すことにします。

《延喜式式内社日高見神社 遮那山長谷寺 十一面観音》

《日高見神社境内の礎石群 宗全山出土軒瓦 牡鹿の十一面観音》

《高道の墓 蕨手の剣 空堀》

桃生城 小野寺 幸男

昨夜、多賀城の高崎寺(現在は多賀城廃寺と言っています)で、心づくしのもてなしを受けたという華達という坊さんは、夜道をとぼとぼと歩き漸く中山の柵(佳景山)についたのは、東の空もしらむころであった。坊さんは、とうとうたどりついた目的地を眼前にして、かたわらの石に腰をおろして疲れを休めながら考えこんだ。過去の印象が強くよみがえり、早くも都への恋しさがひしと胸にせまってくるのであった。

あれは天平宝字4年(759)の12月22日のことであったか、範曜という仲間と、双六で遊んでいたが、ちょっとしたことから口争いとなり、ついに範曜がなぐりつけて来たので、思いっきりなぐり返したら、口からあわをふきだし、とうとう死んでしまった。そのおかげで奈良の都の薬師寺を追われて、今こうしているのは何の因果であろう。いろいろな追想の中で、ふと見渡すとなんと美しい景色であろう。葦の一面にそよぐ大平原の彼方に北上の連山を背にして、朝の陽光に照らし出された山姿、その山あいから立ちのぼる煙は、かねがね都で聞いていた蝦夷鎮守のために派遣された人たちの朝餉の支度でもあろうか。夢のような気持ちで、僧華達はこれからの仕事に胸をふくらませて立ちあがった。都にいる時、仲間と一緒に日本武尊の東征を話題にして蝦夷の風俗について話したことがあった。

それは蝦夷の村や部落には長というものがなく、お互いに境界をおかし盗みあい、村里には悪い鬼が多くの人を苦しめるということであった。そして、その生活は親子の別がなく、兄弟はたがいい疑いあい、冬になれば穴に住み、獣をとると毛皮は着物として、血を呑み、肉を食っているという。更に悪いことには、仇を受けると必ず復讐せねば気がすまないという。矢を頭に刀は着物の中にかくしもって徒党をくみ、農園に入って人民のものを盗むので、彼等をみつけしだい、うちとろうとすると、忽ち草にかくれ山の中にかくれてしまって、手がつけられないということであった。

このような蝦夷の地で、大和の文化をどのように広めたらよいであろうか。華達は、そんなことを想いうかべながら歩きだした。しばらく行くと、十数戸の家があった。中をのぞいてみると誰もいない。きっと蝦夷が大和朝廷の力におされて、どこかに逃げていったあとなのであろう。二間に二間半もあろうか。土を二尺ほど掘りさげた上に萱屋根をかぶせ、一番奥にはかまどのようなものがあり、いそいで逃げたためか、土器などが乱雑にちらかっている。都を出るときに、蝦夷は冬になれば穴に住み、夏になれば木の上にすむと言われてきたのは、よほど前のことであろうか。今では大和の田舎の人々と変わらぬ生活をしているではないか。このぶんでは考えていたより楽に仕事が出来るかもしれない。それにしても彼等はどこに逃げてていったのだろう。

ながいながい旅も遂に終わるときがきた。谷地を越えて山道に入ると、急に人通りが多くなり、忙しげに働いている。その中で、ひときわ秀でた身なりをした若者が進みより、この山の麓にあるお寺に案内してくれた。何と立派なつくりだろう。都にいて陸奥の地に、これだけの寺があると誰が想像出来たろう。もち論、この前までおつとめしていた薬師寺の金堂を中心にする東西両塔の配置の妙はないが、聳え立つ山、悠々たる大河、その中腹に平原を見下ろすが如く建つ、自然の美はくらぶべくもない。

ふと目を覚ました華達は、その荒けづりな天井に奈良では見られない力強さと、蝦夷とを感じた。朝食をすませた華達は小高い丘にたって眺めると、前には一面の葦の平原が朝日をうけてそよぎ、すぐ目の下には北上川が悠々と流れている。もう蝦夷地征服の前線基地として、桃生城が築かれはじめて三年になるが、不幸不友不順といわれた蝦夷も、どぎもをぬかれて戦わずして皇化に浴していった。

それもそのはずであろう。一昨年の天平宝字2年10月には、陸奥の国浮浪人をもって城を造りはじめ、12月には関東地方の騎兵、鎮兵、役夫、夷俘などが続々と桃生城の造営のために増強されて、翌3年7月には桃生・雄勝城を造るために、兵隊や馬子など8000人が派遣されてきた。それに9月になると、

関東七ヶ国の兵士が兵器をもってきて城に貯えはじめたのである。これを見ていた蝦夷が驚いたのも無理がないであろう。カムイの土地が、南から来た人間に荒らされ奪われていくのを眼前にしながら、彼等はどうすることも出来ないのだ。

近ごろ(神護景雲2年=768)になると、城は造り終わり、これに恐れをなした蝦夷も反乱を起こすきざしもなくなった。肥沃な桃生の土地に生活したいと願う百姓たちが、陸奥の国内や国外からも移りすむようになってきた。神護景雲3年には諸国の浮浪人8000人ばかりが桃生の柵戸に配された。前は土塁を作ったり、瓦を焼いたりする仕事の苦しさに、耐えられなくて逃亡が数知れずあったが、このごろのように豊に収穫がみのり文化が高くなってくると、だれも逃亡を考える者もなく、この土地におちつき生活を楽しんでいるようである。

しかし平和な夢は長く続かなかった。宝亀5年(774)7月25日に、突然蝦夷の反乱が伝えられた。日ごろの恨みがつもりにつもっていた蝦夷人の怒りははげしく、橋を焼き道をふさいで忽ち桃生城へ進入してきた。西の方の郭は既に敗れ、鎮守の兵ではとてもその勢いを支えることが出来なくなった。たちまちの間に道や河に、敵味方の兵の死体がるいるいと築かれてしまい、折りからの暑さは遠慮なく肉体を腐敗させ、異様な臭いを発散させている。数日前までの楽園は地獄さながらの光景である。

天皇は急を聞き、直ちに勅して関東から援兵を派し、大伴宿祢駿河麻呂を将として蝦夷を討った。蝦夷の住む所は険阻で歴代の諸将も手をやいていたが、駿河麻呂は進んでその巣窟を討ったので、さしも頑強に抵抗した蝦夷も軍門に下った

しかし11月15日には、再び逆心を起こして桃生城へ侵入してきた。大伴宿祢駿河麻呂は、これら叛賊を討治するために、身命を顧みず、戦い且、懐柔帰服せしめた。この戦いで功のあった大伴宿祢駿河麻呂、紀朝臣広純、百済王俊哲等に位階勲等が授けられ、1794人に対して朝廷よりねぎらいの言葉と金一封が下された。

このような不安は奈良末期までしばらく続くのであるが、これが解決は次の平安朝初期の坂上田村麻呂によってなされる事になる。

あとがき(高倉)

去年は古代の桃生城を明らかにするために、遺物を中心にして考察した。これは三年生(去年の二年生)諸兄の放課後の仕事ではあったが、学問的に極めて大きな問題を提起してくれたのである。従来桃生城は茶臼山とされていたが、土師器の分布状態や布目瓦の出土はこれに大きな疑問をなげかけた。即ち宗全山を中心とする地域こそ桃生城ではないかというのである。(「青雲」第四号参照)

このような課題をもって、今年度は文献からみた古代の桃生を調べようということになった。それで桃生に関した事を記してある箇所を、「日本書紀」、「続日本紀」等より抜粋してプリトにして生徒自身にまとめてもらった。その一つが小野寺君の小説風な文となったのである。

桃生城に関しては、柵と城ともあるが、柵は太い丸太を横につらねたものをめぐらし、城は土塁をもってめぐらしたもののようである。この城柵の中には屯田兵がいて、平時は農業に従事し、一旦緩急あれば戦った。本文中にもあるように桃生城には、このような鎮兵が千人~八千人と派遣されてきた。それにはかなりの規模と面積とを必要とする。また僧華達の桃生への流罪は寺を想定させ、このようなことを考えめぐらす時に、遺物の分布と適合するのは、宗全山を中心とする地域なのである。

以上のことについては東北大学の専門の諸先生や学生が来桃し、徹底的に調査される予定なのでその成果が期待される。尚古代の桃生については、本分校大場主任の研究分野で、独自の見解をもたれ、その業績も大きい。これはやがて村史として出版されるので、その日のくることを一日も早いことを祈って擱筆する。

二 太田金山跡

炭焼藤太の竈の火がどうやら桃生町太田に飛び火したようです。炭焼藤太のHPの終盤の時、頭に浮かんだのが50年前の『桃生村誌』の調査のとき、鮮やかな白い石英層に茶褐色の帯状の層があり、説明をしてくれた人が「これが金鉱石です」と指さされた時の光景です。さっそく新しい『桃生町史』編纂主幹の千葉昌子さんに電話をしたのが始まりとなりました。

桃生町太田の式内社日高見神社の近くにある遮那山長谷寺は、平安末期から鎌倉初期と推定されている十一面観音を本尊としています。お寺に入る分かれ道に写真のような標柱が立っています。その脇の標柱には「太田金山ミヨシ掘跡」とあります。「ミヨシ掘」とは一体なんでしょう。

「家康公の山例五十三箇条」に「山金、柴金、川金、何方に有之候とも勝手次第掘取候儀不苦事」(石川博賢著『日本産金史』)とあります。

砂金には二つの形態に分類されます。一つは沢や川底に堆積した「川金」です。他はかって川底であったのが隆起をして陸となった土中、もしくは金鉱石が風化した場所、またはその付近に密度濃く含まれる砂金です。陸のために大概は雑草・雑木に覆われ、この小柴の根元にある砂金なので「柴金」と言っています。

砂金は何千万年という単位で母岩から飛び出した金粒ですので、採取すると姿を消します。戦国時代になると坑道を掘り進め、金鉱石を掘り出し、砕き、石臼で磨り、粉状にして、「ねこ」という筵で金の比重(19,3)の重いのを利用して水で砂金以外のものを流し(ねこ流し)砂金を採取します。これが「山金」です。

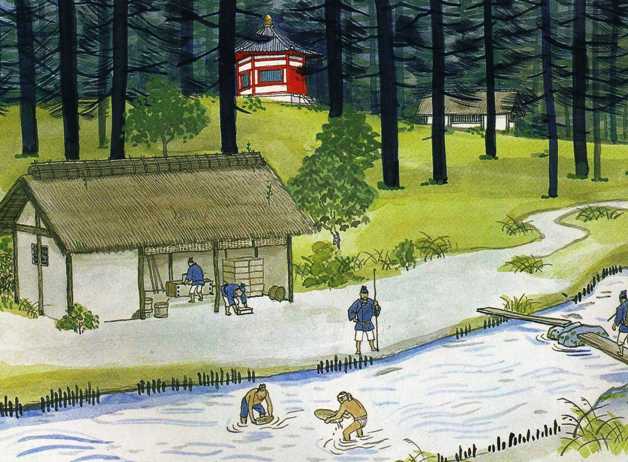

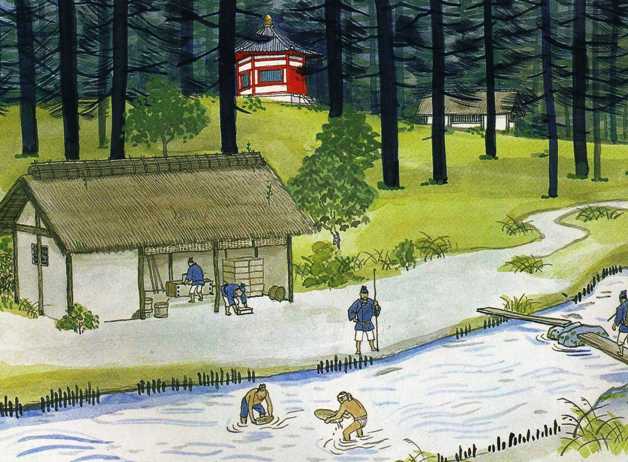

《50年前に出会った金鉱石 川金採取(月山神社奉納) 涌谷みよし掘り(渡邊萬次郎画)》

《石磨臼 ねこだ 揺り板(大谷鉱山歴史資料館藏)》

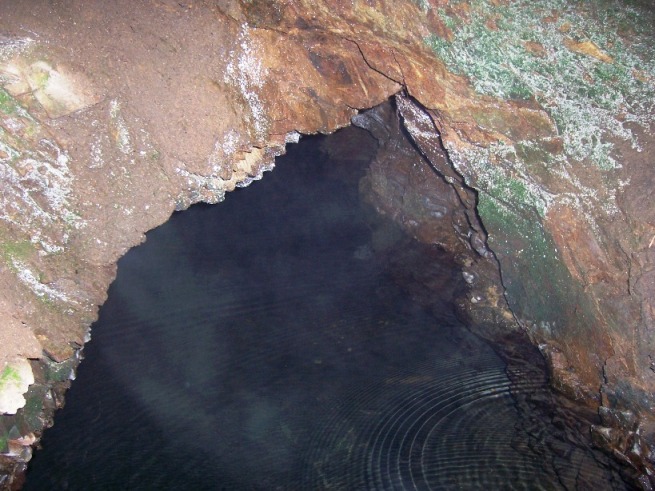

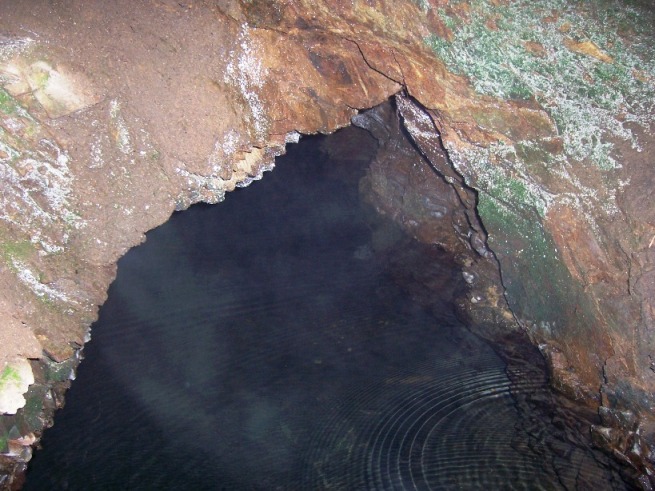

長谷寺の山門をくぐると左前方の池の中に見事な金鉱脈が露出しており、この辺一帯が金鉱石で覆われていることが分かります。本堂前で合掌して裏山に案内されると通り道にはゴロゴロと金鉱石のカケラが転がっており、拾い上げて見るとピカピカ光るものがあり、尋ねると雲母とのことでした。さらに登るとあちこちに凹みがあり、ガクマ(シダの一種か)の緑が印象的でした。これが柴金採掘の跡なのか、試掘露天掘りの跡なのか同行の名村栄治さんは断言を避けておられました。

この後、私たち一行は「百三切屋敷」須藤家を訪れました。仙台藩は貨幣の単位として「切」を使い1両=4切です。この屋敷名が何を意味するのか興味のあるところです。庭先の石造物は鉱石を砕いたものでしょうか。ほかに石臼がありましたが穀物用のものでしょう。

《長谷寺池の金鉱脈露出(池の右端) 金鉱石の散布 みよし掘り跡》

私たちの一行は「百三切屋敷」を後にして不動鉱山の坑口へ向かいました。不動鉱山について『桃生町史』は太田入沢の日野喜久見氏の談として、九州の山師三島某が入り太田・山田などの採掘権を取得し、石巻市出身の鈴木留藏氏が買い取り昭和6年「不動金山」の操業を開始、地上部分で20メートルの櫓を組み80~100人の人が働いたとあります。貴重な集合写真をまじえて紹介しましょう。

《坑口 櫓と坑夫たち 搗鉱所跡遠景》

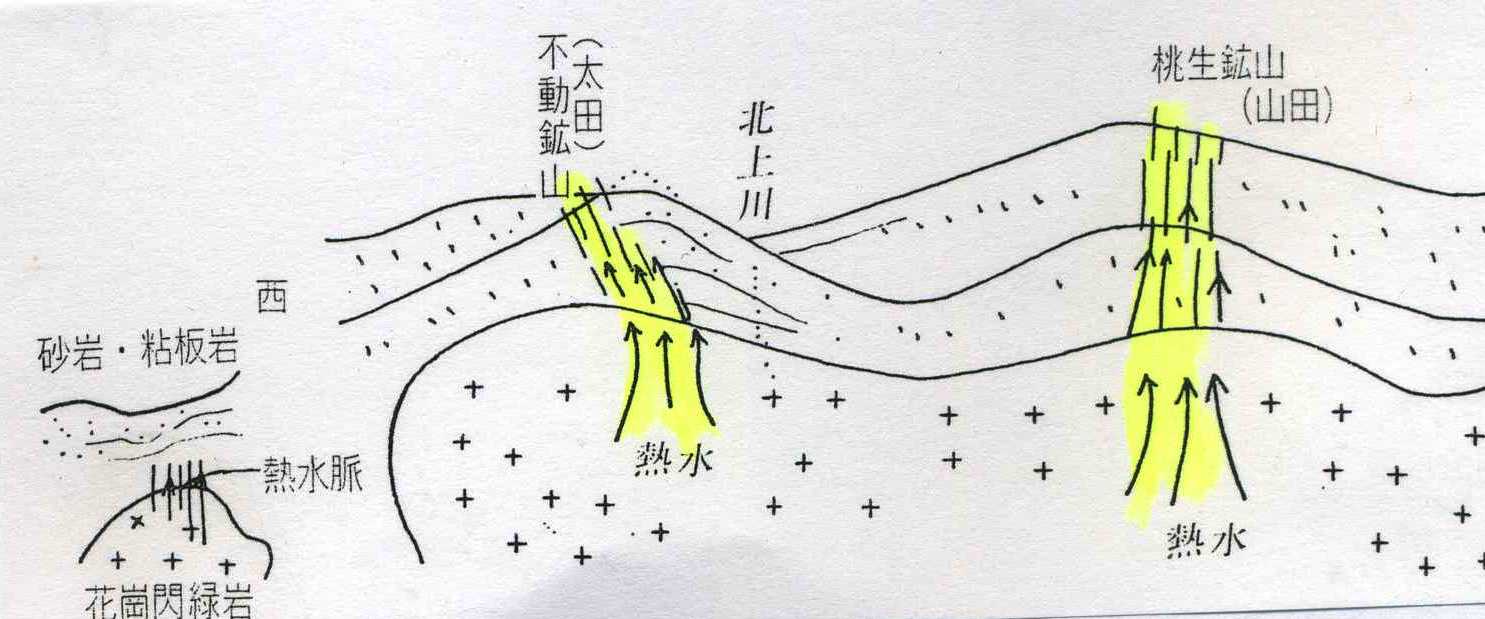

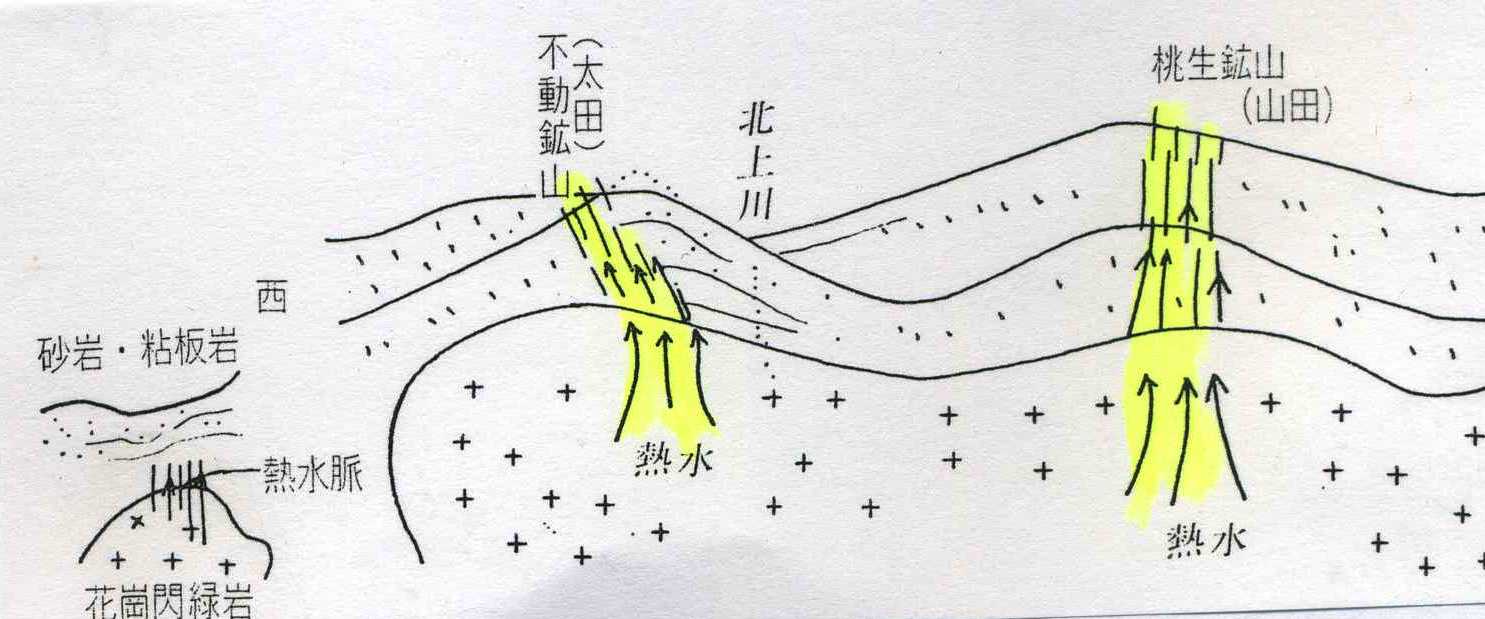

《祠跡 祠と集合写真 太田・山田金山地層断面図(『桃生町史 4巻』より)》

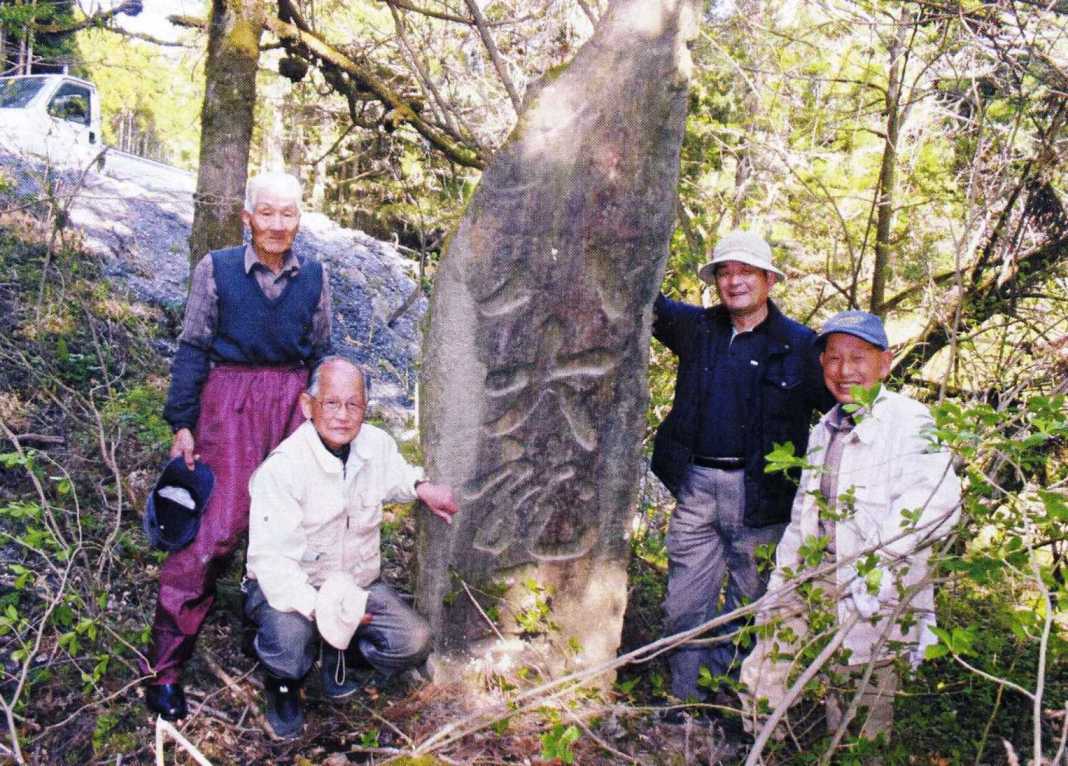

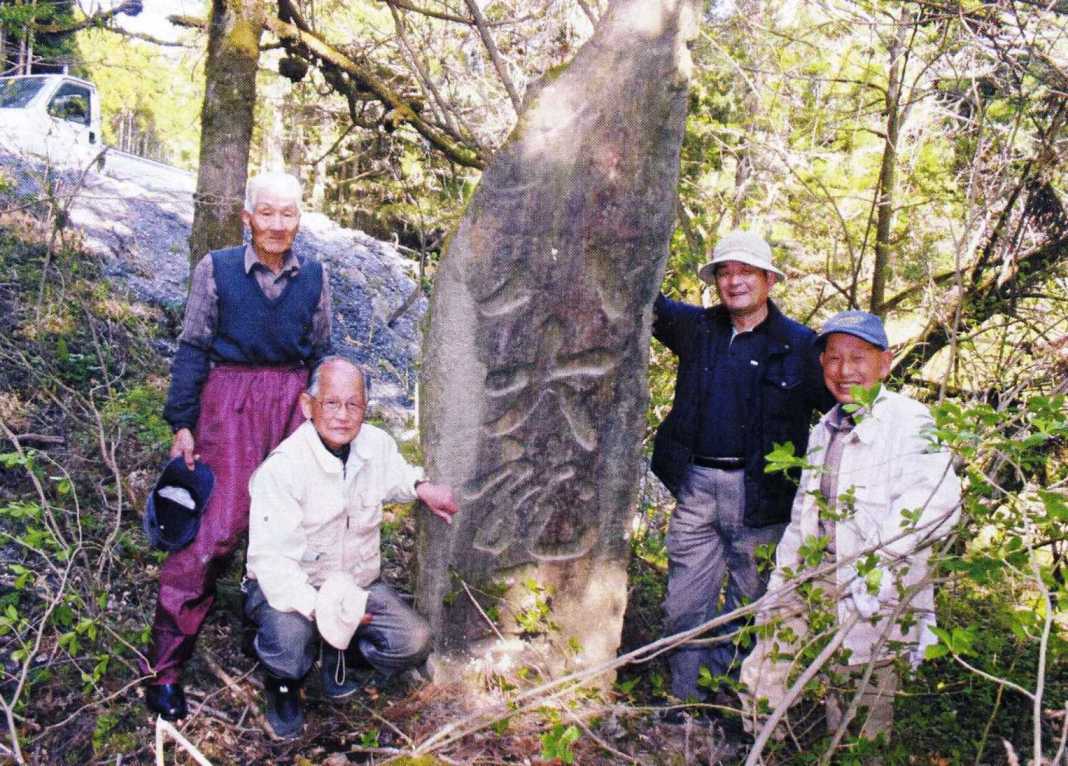

《山田金山坑口 山田千軒屋敷跡 八大龍王碑前》

写真の地層断面図を見て下さい。地殻変動によりマグマが断層や切れ目に貫入して、その金を含んだ熱水が地表地殻の冷えた地層に出来たのが、太田・山田金山です。山田金山の坑口までは私の足が言うことを聞いてくれず途中で落伍しました。写真は同行の三浦正義さんにお願いしました。

三 周辺の産金地を訪ねて

付けたり1 涌谷産金遺跡

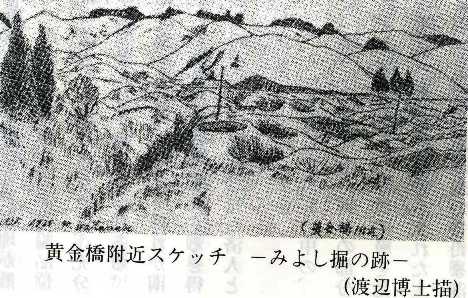

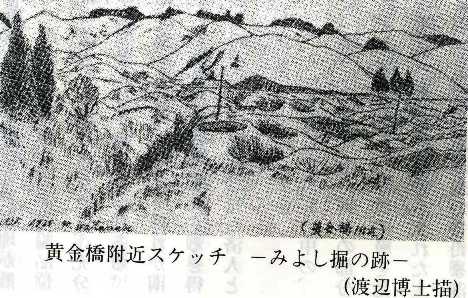

平成21年のゴールデンウイークの最終日に、私の主治医・パソコンのお師匠さんである加藤先生と涌谷に出かけてきました。目的は涌谷町(遠田郡)が日本で有名な産金史跡であること、もう一つは地質・鉱床学の泰斗渡邊萬次郎教授の描いた「黄金橋付近スケッチ みよし掘り跡」の「みよし掘り跡」に出会うためです。

聖武天皇が天平13年(741)、全国に国分寺・国分尼寺の建立せよと詔を下しました。陸奥国分寺は伊東信雄教授によって、昭和30年から発掘調査が進められ、遺構の全容がわかりました。その中の遺物に重弁蓮華文丸軒瓦(弁数8)があり、これが涌谷の黄金山神社周辺から出土した重弁蓮華文丸軒瓦(写真、弁数6)と弁の数は違いますがよく似ています。ということはこの付近に寺院があったことになります。神社の縁の下にその土台石が残されており、その建物が涌谷町で発行した『黄金山産金遺跡』の表紙(写真)の赤い建物で「六角円堂」です。奈良県の当麻寺に六角宮殿(厨子)、八角円堂は法隆寺にその例があります。

聖武天皇の天平21年(749)、小田郡から黄金が産出し、陸奥国司百済王教福(キョウフク)が900両(13,5キロ)の金を朝廷に献納しました。天皇はたいへん喜び年号を天平勝宝と改元したことが「続日本紀」に記されています。

涌谷町立史料館で「みよし掘」への道順を聞きました。現場は黄金山神社のすぐ裏ですが、クルマで行くためには神社前から北上して小里まで行き、南下して成沢まで行くと「黄金洗沢みよし掘跡」への標識があり、左折して暫く東進すると「黄金洗沢遺跡」の標柱が立っています。標柱には「林中には直径2~5メートル程の地面を掘りくぼめた穴が数多く分布する。天平産金に関連した」と記されてています。この状況については前記した「太田金山跡」の渡邊萬次郎先生の「みよし掘跡のスケッチ」を見て下さい。

《黄金山神社 重弁蓮華文軒丸瓦 『黄金山産金遺跡』表紙より(赤い建物が六角円堂)》

《黄金洗沢遺跡 みよし掘り跡 たどりつく道筋》

付けたり2 南三陸町・本吉町を訪ねて

マルコポールの「東方見聞録」に「黄金の国ジパング」とありますが、金を産出するのは東北地方(出羽・陸奥)が中心で、その中でも「みちのく」の東山地方と呼ばれる東磐井郡・本吉郡・気仙郡に集中しています。この三郡のうち気仙と東山地域の金や鉄に関する研究報告は多いようですが、本吉郡は前述の太田金山跡同様に少ない気がします。知られているのは、近代以後の大谷鉱山と鹿折金山ではないかと思われます。

五月も終わる頃、南三陸町歌津出身で郷土史に強く関心を持っておられる三浦正義の案内で、南三陸町・本吉町・気仙沼市を訪れてきました。

その目的は産金関係の資料館「大谷鉱山歴史資料館」と「鹿折金山資料館」を訪ねることと、南三陸町の佐藤正助さんを中心とする研究グループが、平成19年に「南ふるさと研究会」を立ち上げ、会誌の創刊号で「特集 南三陸町の産金遺跡」に触発されたからです。収穫は「本吉郡いたるところに金山あり」ということを知ったことです。このことについて報告してみたいと思います。

「大谷鉱山歴史資料館」を目指す私たちは、途中志津川の先で左折する県道206号に入り、クルマ一台が通れる細道を北上し、馬籠までの県道の中ほどの払川(ハライカワ)に寄りました。近くの方のご案内で千本桂から田束山に向かう道脇のズリ(採掘された低品位の鉱石)の山積みを見た後、土砂で埋まった金山沢の坑口跡へ案内されました。『歌津町史』には「田束山中に金山沢と言うところあり、往昔金を掘った所」とあります。前記の「南三陸ふるさと研究誌」に小野寺寛氏が「払川調査」として「峰伝いに上って行くといたる所に炭窯跡のように地形が大きく変わるなど掘削した跡が多くみられた。土金を掘った跡と思われる」とあります。

この後、伊里前川に沿う県道を東に進み伊里前に出ました。この辺は数年前に三浦さんと『仙台領の街道』を書くときに踏査した所でなつかしく思い起こしながら大谷に向かいました。

途中、小泉川を渡った付近の赤崎海岸では最近まで砂金をとっていたとの三浦さんの話でした。『本吉町誌』には「砂金ゆかりのある地名」の中に「登米沢(トイマザワ)海岸=砂金床」とあり佐久間洞巌の『奥羽観蹟聞老志』に「砂金層の海岸」とあり「浜金」なのでしょう。

大谷鉱山歴史資料館は気仙沼線本吉駅で降り、国道45号を左折します。資料館前の「大谷鉱山の沿革」には、昭和3年にさく岩機導入、太平洋戦争中数年の休山があり、昭和51年に閉鎖とあります。館内には近代設備の機器に交じって砂金採取の道具(ネコ、磨り臼、カッチャなど)が展示されています。この辺で気仙沼市との境にある岩尻村で四代藩主綱村の詠を紹介して本吉町を離れることにします。

ふることのためしを誰もいわじりに 今を春べと黄金花咲

《払川のズリ山 金山沢の坑口 入り口にある案内板》

《右が資料館 資料館展示場 鉱石》

付けたり3 気仙沼市を訪ねて

気仙沼線気仙沼駅付近を古町と言います。「気仙沼旧事記」に昔は大坂町といい、大坂より金掘が来て一処に住んだのでこの名がありますと記されています。

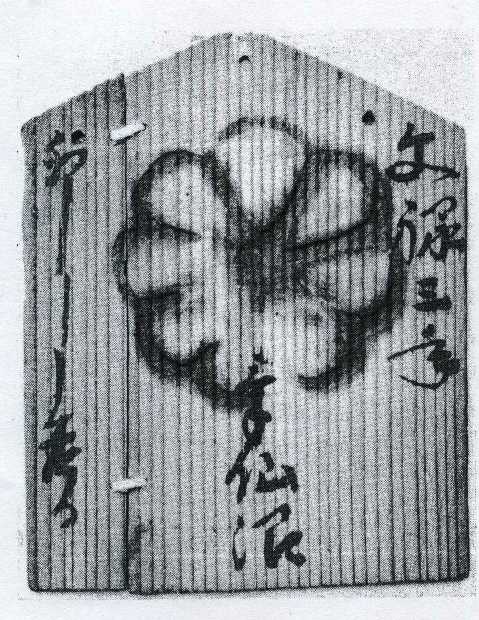

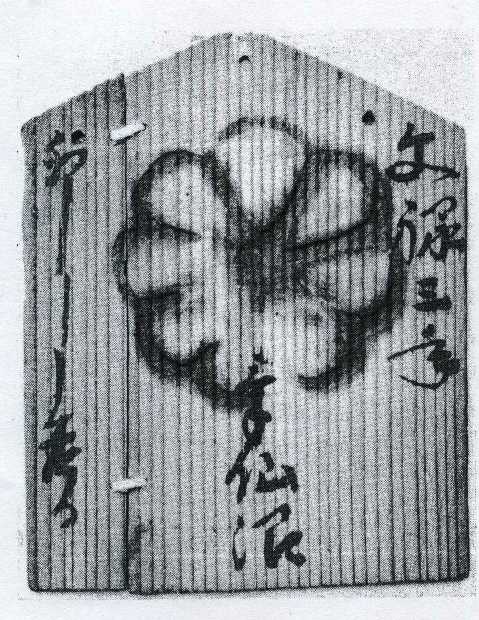

写真の「御本判」には「文禄三年 気仙沼 卯月吉日」と書かれています。御本判とは金を掘る人の許可証で、文禄3年(1594)に発行されていますので、豊臣秀吉の支配下にありました。所蔵は気仙沼市加藤路子さんです。よければ私のホームページ本局「金山一揆」をご覧下さい。

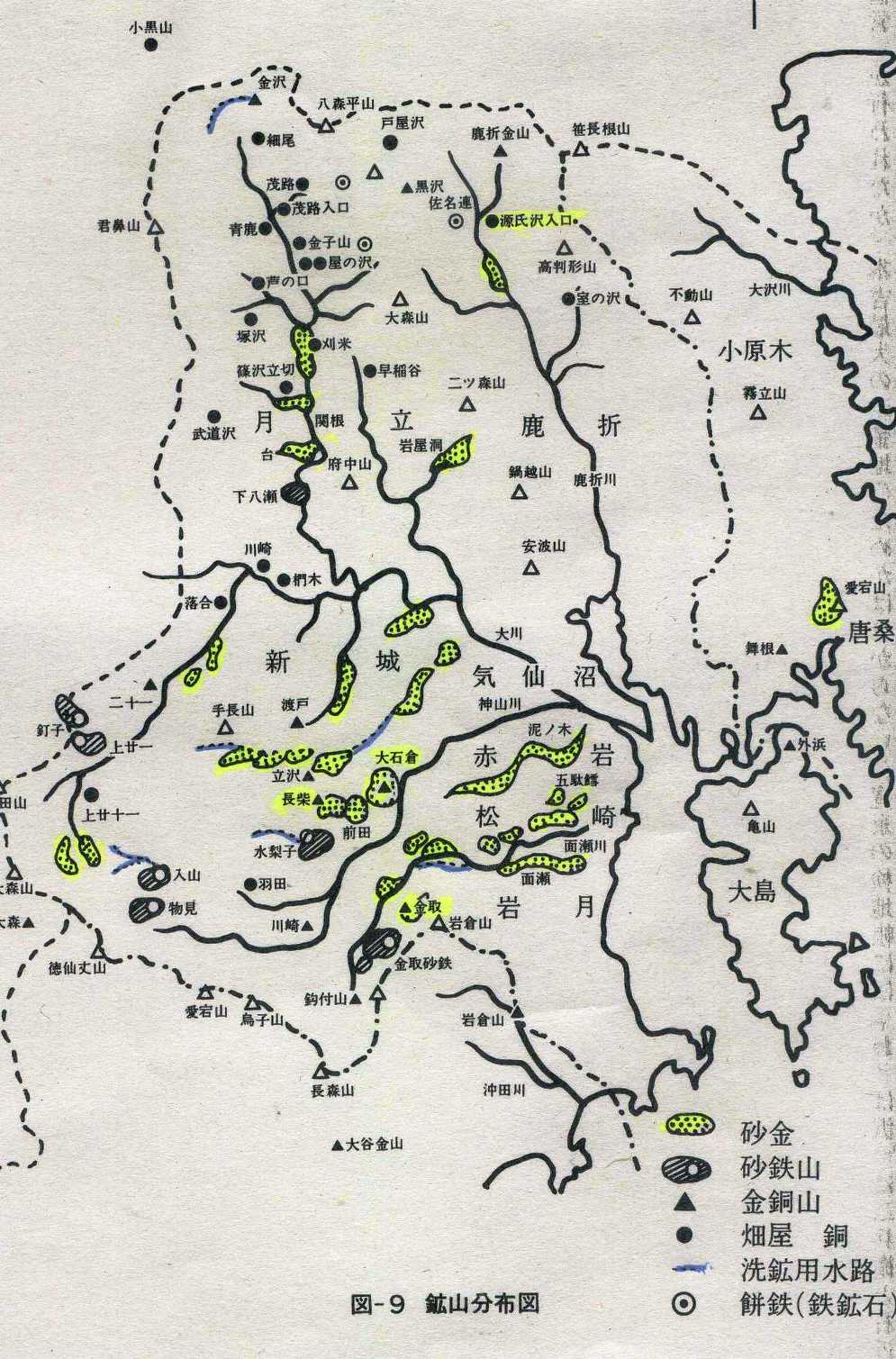

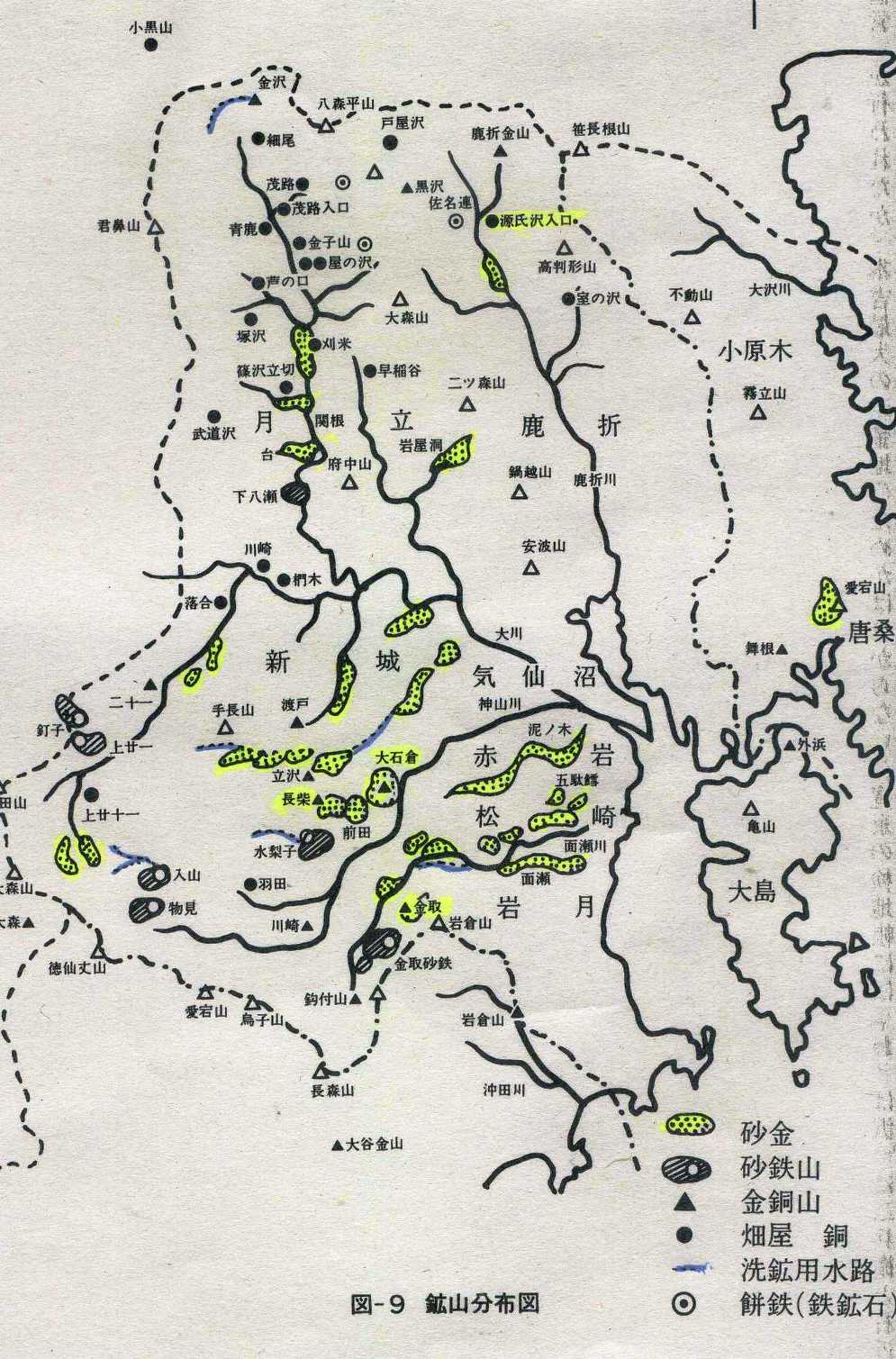

『気仙沼市史 Ⅲ』の「気仙沼の金山」という項目に「鉱山分布図」とともに6カ所の金山の説明があります。分布図の黄色の着色は私がしましたが、砂金層の多いのには驚かされました。その説明の中に長柴金山(新城村)について、寛永15年(1638)に渡戸の五左衛門が銅山として開発、近くに石臼や坑夫たちの墓などが散在するとあります。

ここは私が鼎ヶ浦高校に勤務していた昭和43年に、社会班の生徒たちと民俗調査に入った時に石の磨臼があり、聞き書きの中に「渡戸千軒」「縫い笹」の伝説がありました。「縫い笹」とは坑夫たちのために女性(名は覚えていません)がせっせと雑巾を縫って坑夫たちにみついだので、鉱山のまわりの笹に縫い目のある笹が生え、自生しているということでした。今回の気仙沼探訪もこの笹を確認したかったのですが、遠いのと足が言うことをきかないので断念しました。

鹿折金山は明治37年、アメリカのセントルイス万国博覧会に2,25キログラム、自然含有量83パーセントという金鉱石を出品し、モンスターゴールド(化け物金)として話題になり、日露戦争を有利に導いたことで有名です。『気仙沼市史』には承応元年(1652)に唐桑村の古館屋敷勘右衛門が採掘を始めたとあり、天和3年(1683)の記録には280人の掘り子がいたと記されています。

帰路、上鹿折の板碑群に寄りカメラに収めてきました。もとは埋まっていたものを掘り起こし集めたものと説明板にありました。

《御本判 鉱山分布図 金鉱石》

《モンスターゴールド 金鉱石 板碑群》

終わりに

平成19年5月、「みやぎ街道交流会」がスタートし、私は皆さんと栗原市の奥州街道を楽しく歩き始め、炭焼藤太の伝説に出会いました。そうして平泉文化の基が砂金であることを知り、50年前に桃生町に金鉱石のあることを思い起こし、この稿を書き起こしました。

その契機は、仙台領の東磐井郡・気仙郡・本吉郡のうち前の2郡は多くの研究成果が報告されているのですが、桃生城のある地域の産金の知名度はほとんど皆無ですのでホームページを通して発信することにしました。

この稿は「仙台郷土研究会」会員の名村栄治さんの助言を得ながら書き進めてきました。「仙台郷土研究」に平泉との関係論文を発表し、これからも続けるそうです(「みちのく金山考(262)」「産金史研究と雪沢金山(263)」「平泉諸寺院の系譜(277)」「いわゆる「中尊寺供養願文(276)」)。名村さんとの往復書簡に「あの狭い範囲に、川金、柴金、山金採掘跡が混在して残っているわけで、我が国産金史の縮図と称しても決して過言でないと思います」とあるのを紹介して終わることにします。

ホームヘ戻る

高倉淳のホームページ