仙台と山形を結ぶ街道 その三 笹谷街道

【はじめに】

笹谷街道の一つは、名取川に沿って仙台の長町から赤石まで行き、ここで二口街道と分かれ、碁石を経て釜房湖の湖底を通って小野に出て川崎町に至る道です。

もう一つは、蔵王町で「羽前街道」と言っている笹谷街道があります。奥州街道を宮宿でわかれ、次の宿場が永野です。ここに遠刈田温泉への分岐点があり道標が立っており、正面に「羽前道」と刻まれています。次の宿場は猿鼻宿ですが、ここからは地元有志の方々で整備された羽前街道が保存され江戸時代の景観を楽しむことができます。羽前とは出羽国が明治になってから羽前と羽後に分けられ、羽前は山形、羽後は秋田となりました。 川崎町に接する境に四方峠があり、境を越えると舗装された道となり、仙台からの笹谷街道と川崎で合流します。

川崎からは一路笹谷峠を目指しますが、笹谷ICから900㍍ほどはなれた坂本で旧国道286号と分かれます。ここから八丁平までの3キロメートルの山道は、古代以来の歴史と景観を堪能することが出来ます。

峠を越えると次の宿場は関根宿で、ここからは、国道286号と重なり山形高速自動車道に沿いながら山形に向かっています。

笹谷峠の標高は906㍍で、その下300㍍の所を新笹谷トンネルをクルマが疾駆し、昭和48年に着工し同56年い完成したトンネルの全長3,385㍍で「ささや」と読めるのもおもしろいですね。

気がつかれたでしょうか。奥羽山脈は日本海側が屏風を立てたような急坂で、今の峠道は、明治26年に山形県側が、明治28年には宮城県側の改修が進み車馬の通行が可能になりました。道は七曲がりしながら峠に達しています。そのため冬は日本海の湿気を含んだ風がこの屏風に遮られ豪雪地帯となります。

【近世以前の笹谷道】

笹谷街道の峠頂の八丁平に「有耶無耶の関跡」があり、古歌に「もののふの出るさ入るさに枝折(シオリ)する とやとや鳥の有耶無耶の関」があります。

この古歌は蝦夷平定に出羽に向かう兵士が峠を越える時、道しるべとして木の枝を折りながら通る様子を詠んだものです。「とやとや鳥の有耶無耶の関」とは、峠には鬼がいて通る人に悪さをするので、鳥が鬼が居るときには「有耶」、いないときには「無耶」と鳴き旅人に知らせたと言う意味です。『広辞苑』には「陸奥・出羽の国境笹谷峠(大関山)の辺にあった。別に出羽象潟の南にも同名の関があった」とあります。

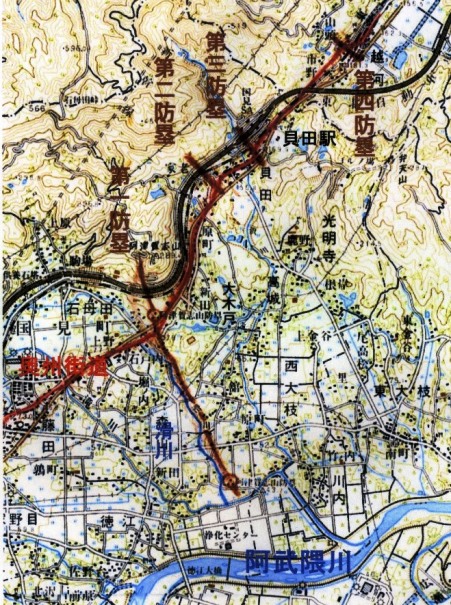

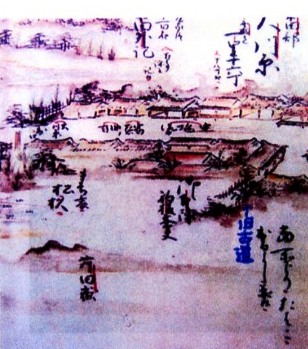

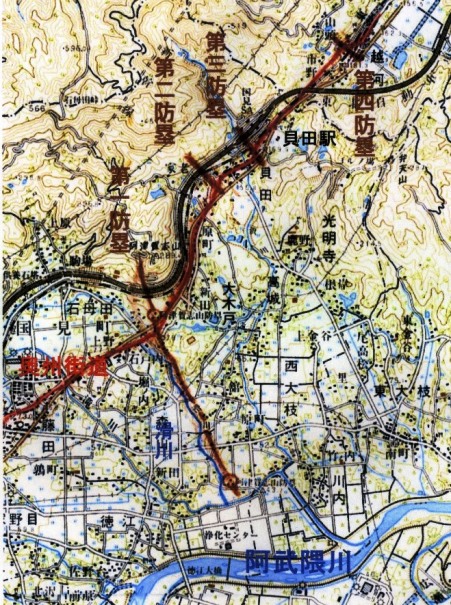

古代律令国家が成立すると、全国統一のため東北に住む蝦夷を平定するため、朝廷は都から東北まで、今の高速自動車道なみの東山道を造成します。最近の発掘報告書を見ますと、道は直線的で道幅は高速道の2~3車線、現高速道と重なっている所が多いとあります。驚きですね。道は宮城県に入り、陸奥東山道と出羽東山道に分かれ、その分岐点が「柴田駅」で現在の大河原が比定されています。江戸から盛岡までの奥州街道を描いた『増補行程記』という本の大河原宿を見ますと、北はずれに「旧古道」と書き込まれています。ここから出羽東山道は村田町を経て「小野駅」に向かったのでしょう。ここから奥羽山脈を越えて「最上駅」から北上しています。図の陸奥国(黄色)と出羽国(緑色)の境が笹谷峠です。

《有耶無耶の関 陸奥出羽駅路図 「増補行程記」の大河原宿(→旧古道)》

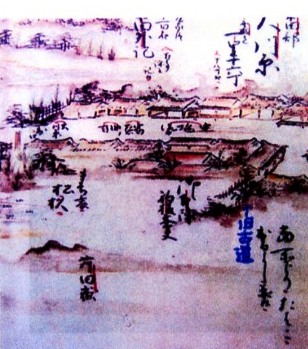

鎌倉時代になると公家から武家の世に変わり、源頼朝は奥州藤原氏を討つために大軍を率いて平泉に向かいます。藤原勢は福島県国見町の厚樫山から阿武隈川にかけて防塁を築いて防戦しました。

この防塁を何人で何日かけて築いたのかについて、平成7年の「仙台郷土研究」(通巻251号)に土木家の阿部直氏が「現在この作業を人力で行うとどうなるか」と試算しています。細かい数字は省き「何しろ20万人近くの人々がこの土塁を作ったのは間違いないと思う。例えば1日辺り1000人が働けば200日で完成したことになるし、1万人では20日で完成することになる」と積算されています。

また奥州合戦八百年記念会で作成した『奥州 あつかし山の戦い』には「堀をつくるために要した労働力は延べ二十五万人と推定されています。伊達・信夫(福島市)、刈田(宮城県)、三郡の成年男子数千人を総動員し、さらに泰衡の命令で、奥州全域お総力を結集し、六ヶ月以上もかかった大土木工事であったと考えられています」と記されています。

文治5年(1889)8月10日、この戦いで大敗した総大将藤原国衡は「出羽道を経て大関山を越えんとす」と「吾妻鏡」にあります。大関山は笹谷峠のことです。しかし名馬高楯黒に乗った大兵肥満の藤原国衡は、金ヶ瀬の大高山神社の近くの深田にはまって討ち取られてしまいました。この田を地元では「馬取田」(マトリタ)と言っています。

勢いにのっった鎌倉勢は「根なし藤」「四方峠」で合戦をしますが、「吾妻鏡」には「根無藤・四方坂との間で進退七ヶ度に及ぶ」と記され、激戦の様子を知ることができます。

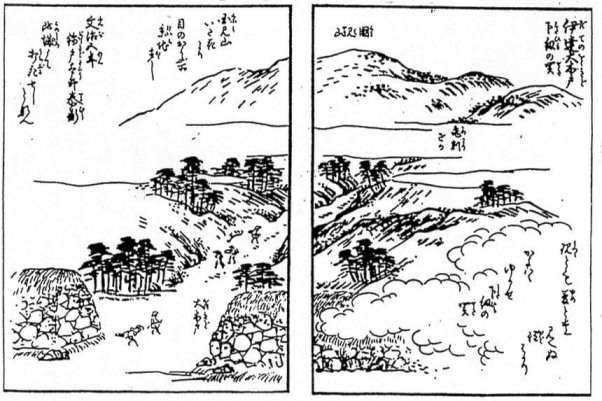

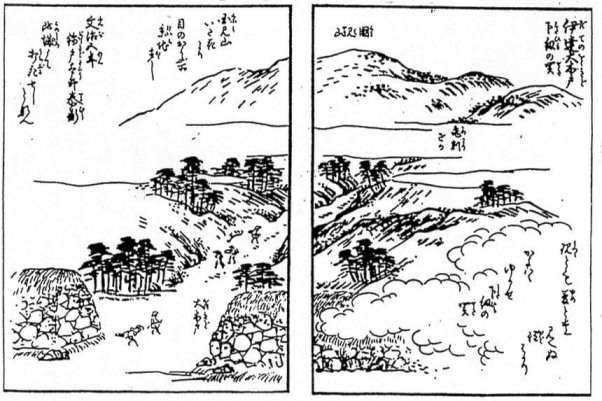

《第一防塁 第二防塁 伊達大木戸(奥州名所図会)》

《第一防塁 第二防塁 伊達大木戸(奥州名所図会)》

《四方坂 大高山神社鉄鳥居 馬取田(庄司恭著「仰古庵雑記」》

《四方坂 大高山神社鉄鳥居 馬取田(庄司恭著「仰古庵雑記」》

このへんで近世に移ろうとしたのですが、かねがね私が疑問に思っていることを述べてみたいと思います。それは松尾芭蕉が「気力聊かとりなおし、道縦横に踏んで伊達の大木戸をこす」と『奥の細道』にある「伊達の大木戸」というのはどこかということです。私見では第二防塁の石垣の防塁と奥州街道の交わる所と推定していますが、いかがでしょう。少し回り道をしてたどり着いてみましょう。

藤田宿を通り抜け国道4号をしばらく行くと、奥州街道は国道をそれて右にはいります。この道は明治期に三島通庸の造成した道で旧国道4号です。間もなく道は右折しますが、まっすぐ国見町指定の長坂に通ずる道が奥州街道です。右折すると少し先に「阿津賀志防塁横断地点」という標識があります。ここを下りていくと二重堀の遺構がよく残っています。上の図の左の写真です。

そのまま三島道路を進むと再び国道4号と交叉し、直進すると第二防塁と交わりますが右に畑を進むと写真の中の石組みが続きます。写真の右が大場雄淵の「奥州名所図会」にある「伊達の大木戸」の画です。

国見峠は軍事・交通上の要衝で、藤原泰衡が防塁を築いて源頼朝軍と迎え撃った合戦の場です。防塁は第一防塁から第四防塁まであり、大木戸は第二防塁にありました。

国見町の観光課や平成20年の発掘調査報告書も第一防塁を比定しています。これに対して国見町の郷土史家K氏は第二防塁を推定しておられます。『吾妻鏡』を読むと「頼朝すでに阿津賀志山を越えたもふ、大軍木戸口に攻め近づき」とあります。

私見の誤りを指摘していただければ幸いです。

【江戸時代の笹谷道】

慶長5年9月15日は天下分け目の関ヶ原の戦いがあり、東軍徳川家康が大勝しました。その頃、東北では西軍石田三成に味方した上杉景勝が知勇兼備の武将直江兼継が山形の最上義光(ヨシアキ)を攻めていました。義光は伊達政宗に援軍を求め、政宗は留守政景を名代として笹谷峠を固めさせています。

秋田藩の家臣梅津政景は「梅津政景日記」に慶長19年(1614)2月2日、山形から笹谷峠を越え吹雪きにあい「疲れそうろう」と書きとめ、元和2年(1616)、同5年は往復ともに笹谷峠を越えています。七ヶ宿街道の金山峠が改修される以前のことです。

「をしまのとまや」は明和8年(1771)、上杉鷹山に招かれた細井平洲が笹谷を越えて松島に遊んだ時の記録です。次の抄録は笹谷峠の情景をよく伝えてくれます。

ここよりさゝやごえといふ ひたのぼりつゝ いわねふみかさねて けはしくなれば こまもなづみぬ つゑをちからにあゆむ いくつづらをりならん たゆましきかぎりなり のぼりはてつれば あふぎみしに なにげなくいとひろくなだらかなり すすきのほのきりのうちにほのみえて あさかぜはだへにしむ こしかたをかへりみれば ただしらくもなり

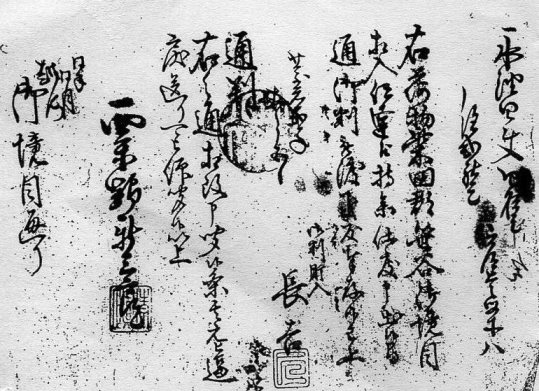

一服しましょう。今回は話題として仙台領内に入るために必要な通判について考えることにします。

仙台藩の番所(バンドコロ)に境目番所・唐船番所(カラフネバンドコロ)・石改番所があります。共に共通しているのは物や人の監視をする所です。仙台領の境には関所の機能をもった境目番所が29ヶ所ありました。

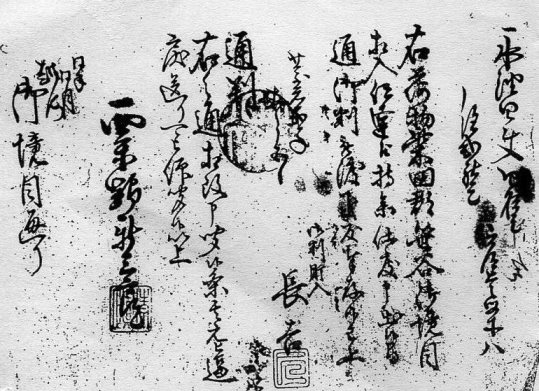

関所を通るには、テレビでおなじみの手形が必要です。その手形には、「往来手形」と「通判」(トオリハン)」があります。往来手形は伊勢詣のように領外に出るときの身分証明書で、通判は仙台領内を他国の人や荷物の通行許可証といえます。仙台藩では領内に入るときに、番所役人から史料のような通判を渡されます。注意して見て下さい。一般的な事は木版で刷ってあります(斜体表記)。この通判は越河番所で役人に渡して仙台領を離れます。読んでみましょう。

一 水油 四斗入 四樽也 但し二駄也 (人名) □□□□

右荷物柴田郡笹谷御境目」相入伊達え持参仕たく申し出で候間」通御判渡し下されたく存じ奉り候、以上

慶応二年十一月五日 御判肝入 長吉

通判

右之通り相改め申聞き候条、其元せまり」戻され送り仰聞かるべく候、以上

粟野新三郎 (印)

同年同月越河 御境目通り (斜体文字は木版刷り、」は段落)

文中「伊達」とは越河を越えると福島県で、この付近を信達地方といい信夫郡と伊達郡の略です。

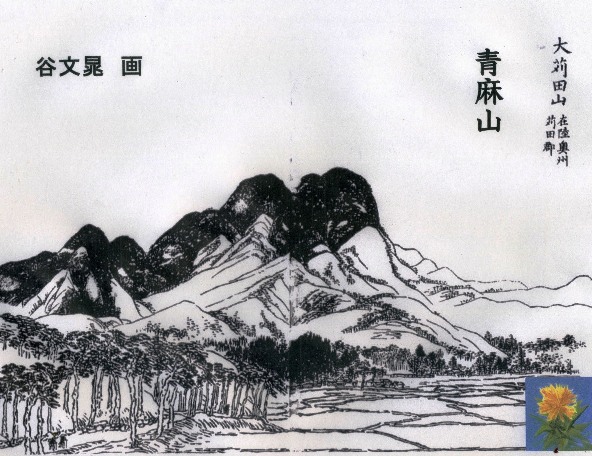

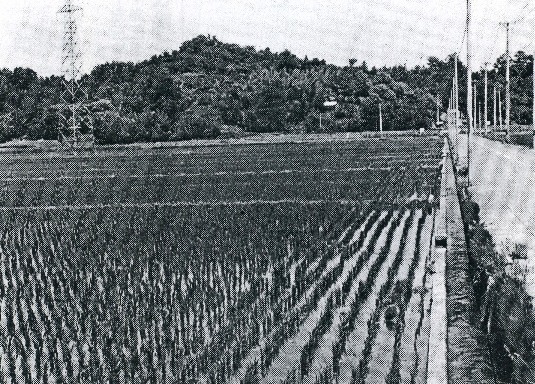

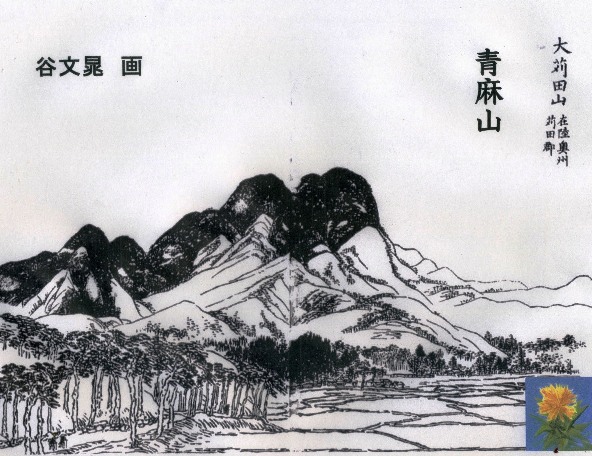

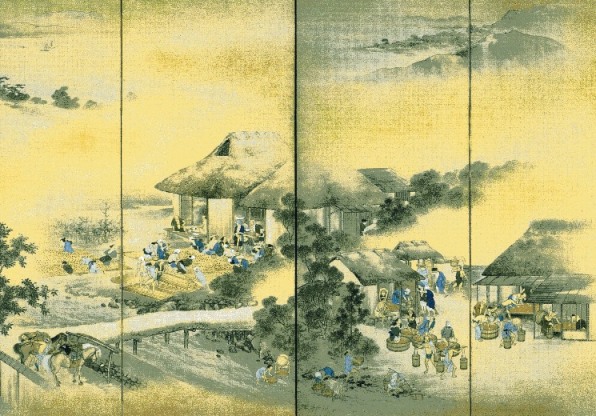

《笹谷宿に移された観音堂 青麻山(『江戸百名山図譜』) 紅花作業の図(『人づくり風土記』)》

笹谷の番所はどこにあったのでしょう。笹谷宿の町はずれに十一面観音を本尊とする観音堂があります。このお堂はもと八丁平にあり、遭難者救助のための救小屋でもあった仙住寺(慶応3年火災)を移置したものです。番所はこの前にあったということです。

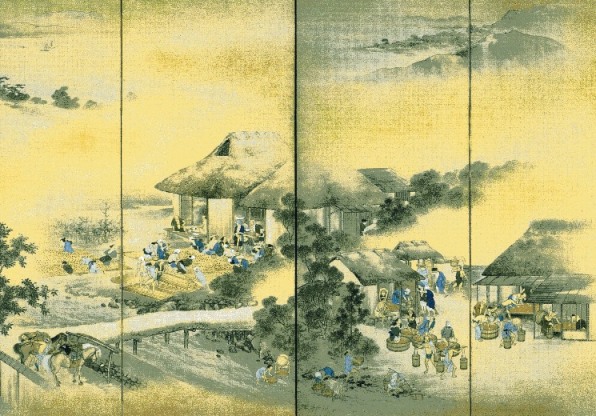

江戸時代には商人荷物が盛んに出入りするようになりました。山形方面からは日本海沿岸を航行する松前船で北海道産の塩物、酒田港に荷揚げされた上方の雑貨や生糸が最上川経由で仙台城下へ、仙台鮪を主とした海産物や竹類(日本海側には竹はありません)その他が運ばれています。

紅花といえば今は山形が有名ですが、仙台領内で産出する紅花は上方で高く評価されていました。「故事類苑」には「奥州仙台より出るを上品とす、出羽山形これに次ぐ」とあります。次のような俗謡があります。紅花には小さいトゲがあり,朝はやく霧に包まれた紅花畑で紅花を摘む女性の姿を思い浮かべながら口ずさんで下さい。

朝のめざめに東をみれば 黄金まじりの霧がとぶ

青麻山から阿武隈みれば 黄金花咲く紅の花

わたし紅花京都の育ち 早く行きたい里帰り

白い布地に紅花そめて 可愛い我が子のお腰巻き

こうして摘まれた花は水でよく洗い、それを筵に敷いて上からまた筵をかけて蒸します。最初は黄赤みであったのが赤くなります。これを臼に入れてつき、餅のようになったのを小さく握って筵の上で土用干しをして乾燥させて商品として出荷されます。

弘化4年(1849)の「最上紅花史料」には、米より数倍の収益となります。畑1反(300坪=約991,7平方メートル)から干花4貫目、1貫目=1両1分と計算すれば米にして4~5俵分となり、1反から米16~20俵分と同じとあり、また紅花は荒れ地にも栽培可能とあります。

宮城県南の刈田郡の村々の生産量(慶応1)を紹介しておきましょう( )内の数字は貫目です。永野(85)・円田(59)・小村埼(46)・深谷(43)・塩沢(30)・矢付(29)・平沢(20)・八宮(18)です。

京都までのルートを『村田町史』でたどりましょう。馬の背に積み笹谷峠を越え、山形を経て大石田まで運ばれ、ここから最上川を舟で下って酒田港に着きます。ここから大船に積み替え沿岸沿いに敦賀港で陸揚げして京都に運び、大坂行きの場合は西回り航路(瀬戸内経由)で運んだとあります。

歩いていると石碑を見かけます。馬頭観音碑・庚申碑や出羽三山碑などさまざまです。寺子屋で使われた教科書を「往来物」と言っていますが、その中の「三山詣文章」に「みやまもふで」と振り仮名があります。出羽三山とは月山・羽黒山・湯殿山のことで、東北における修験道(山伏)の中心地で、一般庶民も厚く信仰していました。村々では村人が寄り合う湯殿山講という講組織をつくり、参詣の費用を出し合って貯え、代表者を選出して代参するという仕組みになっていました。これらの人たちが記念に建てたのが道端の碑です。幕末には季節によって1日に200~300人が笹谷街道を往復したそうです。

今までは総論でしたが、これから各論に入ることにします。

【街道沿いの史跡など 仙台~川崎】

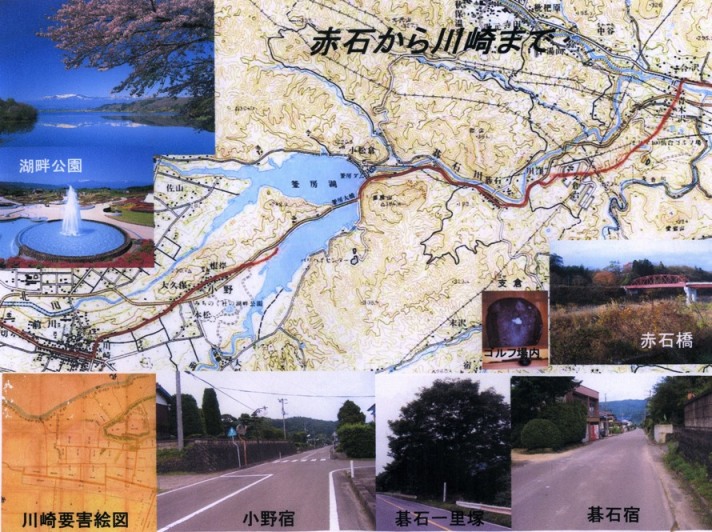

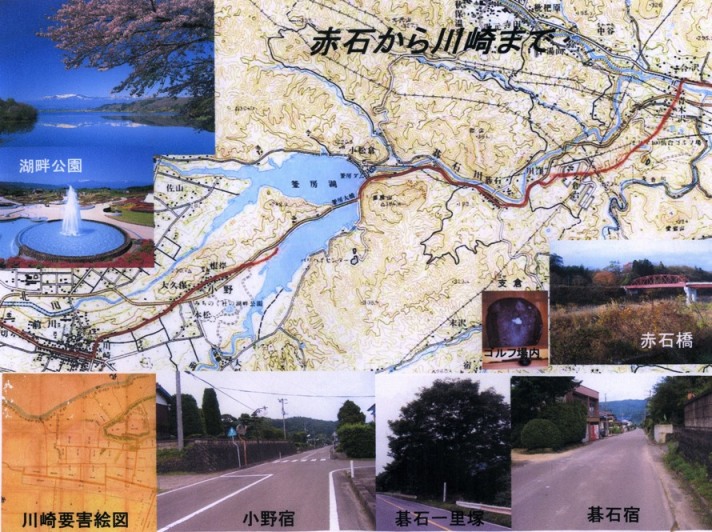

《図1 赤石から川崎まで川崎要害図は宮城県図書館蔵)》

仙台から赤石までは二口街道で触れていますので、笹谷街道は北赤石から歩き始めることにします。名取川に架かる赤石橋の手前で川を渡ると赤石宿(南赤石)です。西に進むと観音堂があり多くの古碑が並んでいます。ここからはゴルフ場が造成され、行き止まりになっています。迂回をしてゴルフ場に入りますと入り口に「笹谷街道について」という説明板があり、ゴルフ場内の道筋が図示され、一番ホール近くには地蔵さんが浮き彫りされた道標には「左ハもかみ道 右ハはせくら道」と刻まれていました。道は支倉台の住宅地を通り、川窪の手前で旧道(国道286)と合流しています。

やがてよく宿場景観を残している碁石宿に着きます。ここの検断は佐藤氏で旅宿「はなや」で紅花の集荷をしていたとのことです。宿場の西端で国道と合流し、正面に一里塚が見えます。やがて釜房湖です。

現在は釜房橋を渡り小野宿に通じていますが、旧道は湖底を通り小野に通じていました。ここには国営の「みちのく湖畔公園」があり、観光客で賑わっています。小野は古代東山道が柴田駅(大河原)でわかれ出羽東山道の最初の駅が小野駅でした。

川崎宿の北に川崎要害があります。要害とは城に準じた軍事上の拠点で、代々伊達家一門・2千石の伊達氏の居城でした。要害絵図には館の周辺に家中屋敷・足軽屋敷が描かれ、南の街道に沿って町屋がみえます。絵図は小さく不鮮明ですおで『復刻 仙台領国絵図』をご覧下さい。

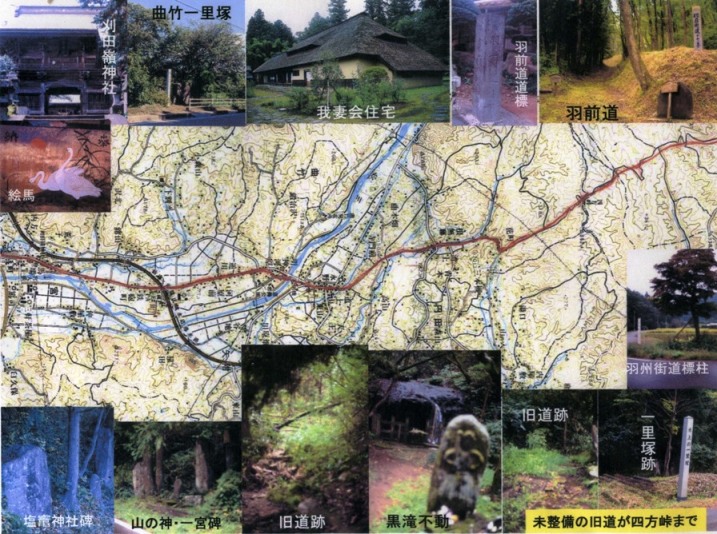

【街道沿いの史跡など 奥州街道宮宿~川崎】

次の2図は北を上にして縦長に入れるべきところ、ページの配分の都合と印刷にしたとき二分されますので横長にしました。右が北ですのでご注意下さい。

蔵王町宮は奥州街道の宮宿で笹谷街道の分岐点です。宮にある刈田嶺神社は、日本武尊の東征伝説と結びついた白鳥神社としても知られています。社殿の後ろには白鳥の碑が並び、社殿の中には日本武尊や白鳥の絵馬が掛けられ保存がよく色鮮やかです。

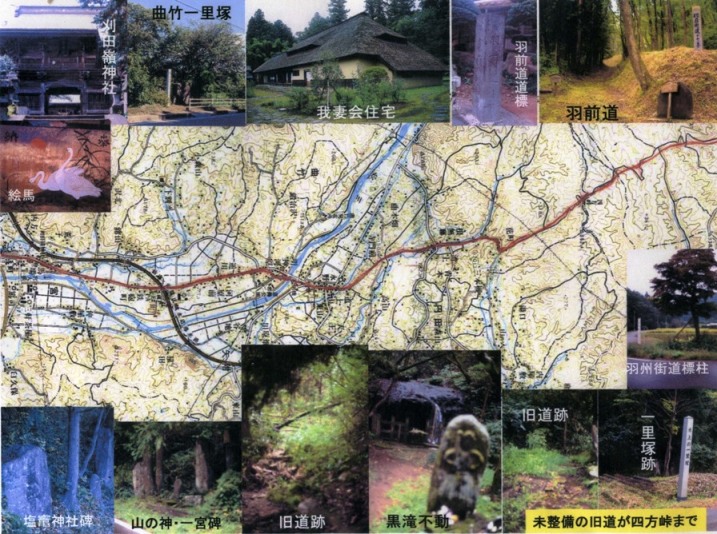

《図2 宮宿から川崎宿まで》

宮から鉄炮町を経て曲竹(マガタケ)の一里塚までは、県道と重なっています。曲竹バス停から西に200mの所に国指定重要文化財我妻家住宅があります。内部、外観ともに江戸中期の豪農の風格を伝えています。

一里塚から400mほど進むと蔵王高校への道があり、旧道は右に入り松川橋を渡り永野宿に通じていました。永野には蔵王町役場があり、遠刈田温泉への分岐点で「羽前道」の碑が立っています。この碑によって「羽前街道」と名付けたと思われますが、羽前は明治に付けられた名称で、出羽を羽前と羽後に分け羽前は山形県、羽後は秋田県です。最上山形への道で間違いはないのですが江戸時代の街道名はやはり笹谷街道でしょう。

永野宿の次は猿鼻宿(花町)で、慶長7年(1602)に丸森から移封され平沢要害を拝領した高野光兼が、宮から川崎まで4里20丁と離れており、追い剥ぎなど往還が不自由なので町立(マチダテ)をしたと「高野家記録」に記るされています。早い時期の宿駅創設が文献に登場するのは珍しい例でしょう。

花町(猿鼻宿)を過ぎ、新設されて舗装道路を進むと「羽前街道」と刻まれた大きな石碑が建っています。峠付近は昭和35年頃までは一面の萱野原で、小学校の遠足には格好の場所でした。眺望はすばらしく、太平洋や阿武隈川がキラリと光り、東北本線を走る汽車の白煙に子供たちは声をあげて喜んだとのことです。その萱野も農家の屋根が瓦葺きが多くなり、萱の需要が少なく松や杉が植林され展望がきかなくなりました。さらに川崎へ通ずる新道が出来てからは、訪れる人もいなくなり笹谷街道(羽前街道)は廃道になりました。この廃道を「羽前街道保存会」の皆さんの熱意が江戸時代の姿によみがえらせました。今は「街道祭り」が毎年行われ地域の皆さんや多くの人たちが楽しんでいます。

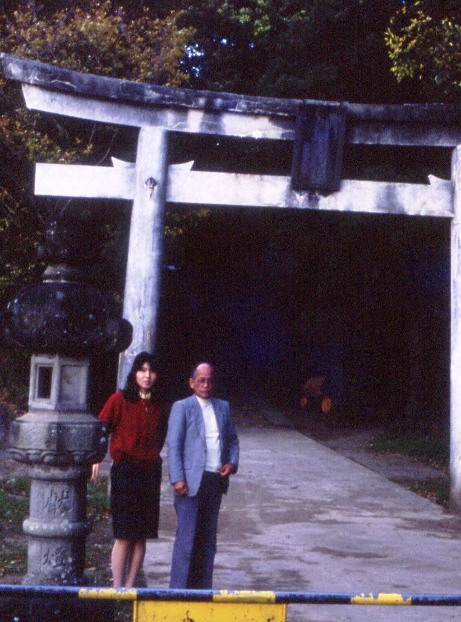

《刈田嶺神社鳥居 白鳥碑 白鳥絵馬》

《羽前街道入り口 四方峠 首なし地蔵》

入り口の木戸を通りぬけ、しばらく行くと右手に「一九九五年十一月六日落成式」という説明板があり、ほぼ同じ内容が石に刻まれて建っています。この説明によると「ここから約八00メートルの区間は旧道がよく保存されています。道幅は約五メートルの溝状で蛇行しつつ峠へ向かう。四方峠には文政期の三山碑や首なし地蔵尊が立ち、円田盆地が一望出来る」とあります。道幅についてはよく質問を受けるのですが一応私は、大は3間、中2間、小1間と答えていますが、江戸時代の山道は荷物を積んだ馬がすれ違えればよいと考えてよさそうです。笹谷峠道には馬がすれ違えるバイパスもあります。

源頼朝と奥州藤原と激戦のあったことを思い浮かべながら「文治の池」を通り過ぎ、峠の頂きにさしかかると目の前に新しい観音像が立ち、四方坂の石標には「江戸へ百里笹谷へ五里」とあります。

峠頂に享保7年(1722)の首なし地蔵・金比羅大権現碑・三山碑が立っています。四方坂について「観蹟聞老志」には「四面皆坂道のごとし、故に四方坂という」とあり、今は切り通しとなった川崎に通ずる現在の道を見下ろすことができます。

切り通しに下りて西北進します。柴田・刈田の郡境までは、村田町と蔵王町境を通る現在の舗装された道と重なっています。郡境を越えますと畑があり、ここから上りに向かう道が旧道で、新道は東に迂回をして再び旧道に出合います。ここから600mほど進むと毒清水の伝説のある清水が左側にかすかに湧いています。

新道を進むと、道脇に山神・一宮碑あります。この新道の東側に廃道となった旧道が残されており、これらの碑は旧道から移されたものです。途中、黒滝不動に寄ってみましょう。流れ落ちる滝の陰に立つ不動尊は周囲の静けさとともに神秘的でさえあります。やがて旧道と新道が交わる所に「水上一里塚」あり、旧道の終着駅です。

四方峠までの笹谷街道(羽前街道)は、蔵王町の保存会の皆さんで復元されましたが、川崎町分も復元されると、ほぼ一時間の遊歩道を楽しむことが出来ます。街道は自治体の境を越えてラインとして続いています。是非、町おこしのためにも川崎町の観光資源に注目してほしいものです。

川崎は2000石の伊達氏が要害拝領をした所で、館を囲んで家中屋敷が配置され、外側に足軽屋敷、笹谷街道に沿って町屋があります。街道の真ん中に中堰(堀)があります。また南の方に宮への道が描かれています(川崎要害絵図は宮城県図書館蔵)。

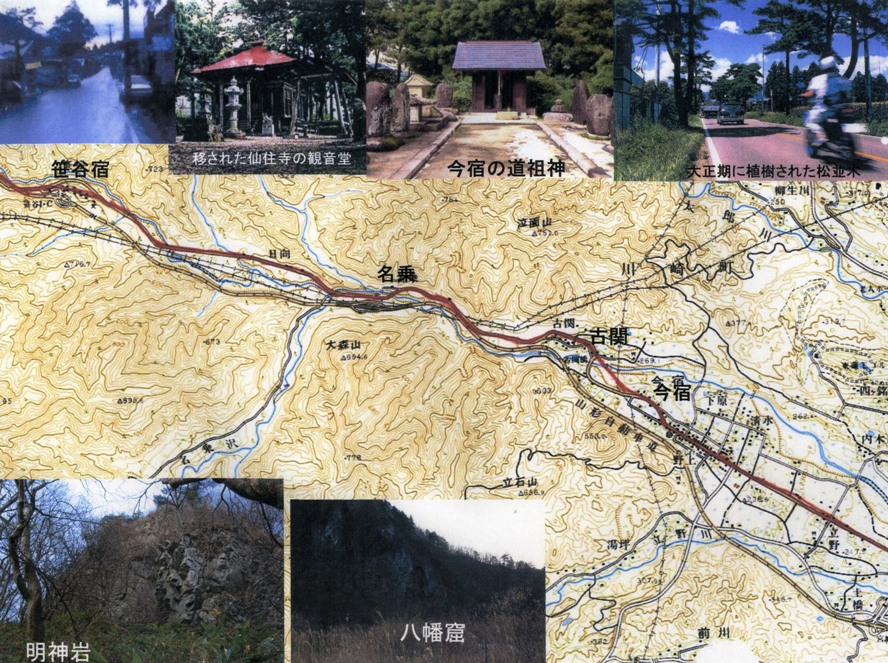

【街道沿いの史跡など 川崎宿~笹谷宿まで】

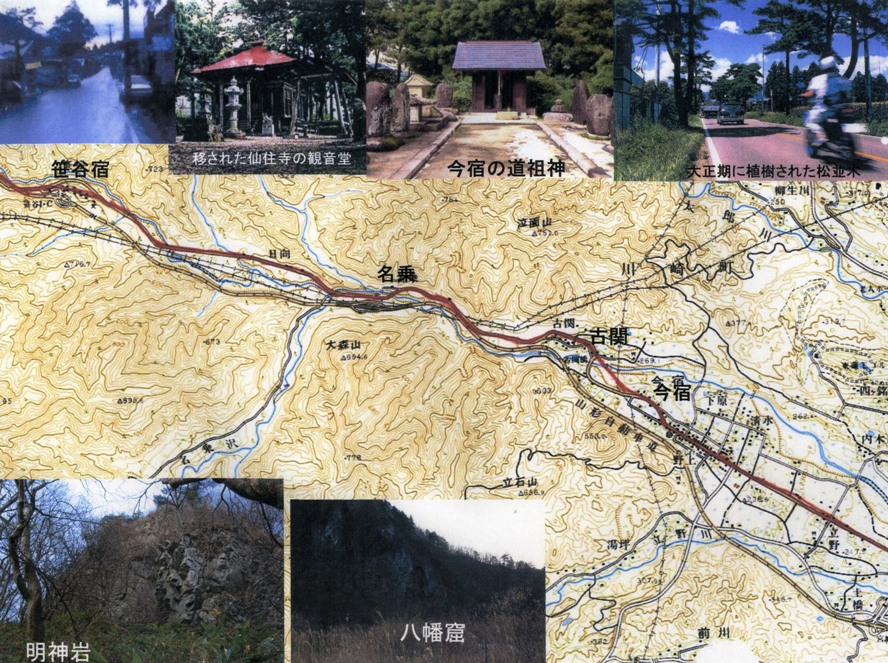

川崎から今宿までは旧国道と重なり、この間の松並木は大正期に植えられたものです。今宿から古関までの旧道は現旧国道の北側を通っており、現在は農道として利用されています。古関は旅人が休憩をする間宿(アイノシュク)で、さらに進むと道の両側に巨岩が見上げられ、南側を八幡館、北側を明神窟と言っており、名乗とともに八幡太郎義家にまつわる伝承があります。名乗から笹谷宿までの6㎞は旧国道と重なっています。明神窟・八幡館の写真は川崎町観光課のご好意によるものです。

笹谷宿は仙台領西端の宿場であり、番所は十一面観音堂の前にありました。

《図3 川崎宿から笹谷宿まで》

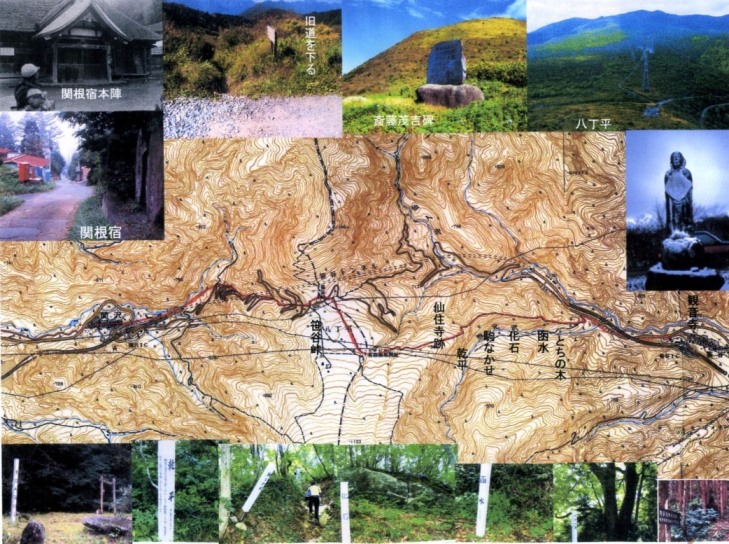

【坂本から八丁平まで歩いて見ましょう】

笹谷インターから旧国道286号を900mほど歩くと、道の左「旧笹谷街道の案内図」の説明板があります。ここから歩き始めることにしましょう。舗装道が切れた砂利道を進むと、杉林に「笹谷遊歩道入り口、有耶無耶関経由八丁平3㎞」の標識が立っています。時間にして80分、江戸時代の景観を満喫することが出来ます。

峠までは一本道なので迷う心配はありません。私たち一行の中には腰に鈴をつけた人がいました。途中のブナ林の小道にはこんもりとした熊の生々しい糞があったのには驚かされました。以前に根白石市民センターの皆さんと雨上がりの道を歩いたときも熊の足跡がありました。熊には「要注意」です。

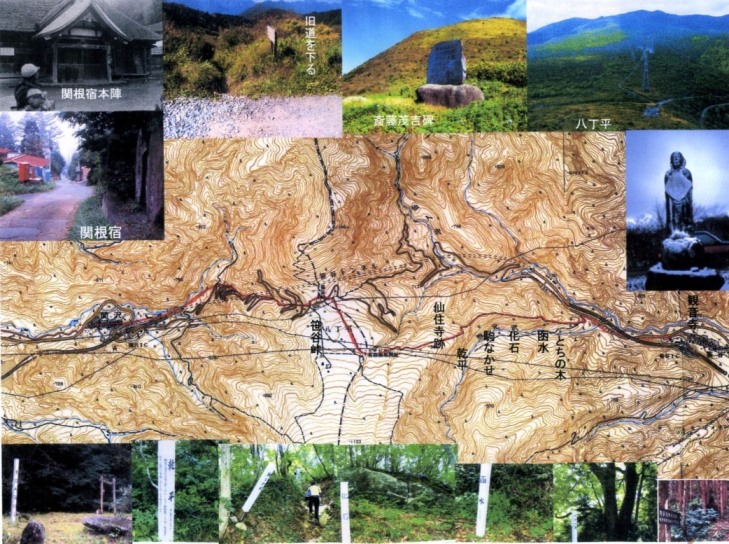

《図4 川崎宿から笹谷宿まで》

《ブナ林 化石の傍の湯殿山碑 旧国道286号》

杉林の上り坂を過ぎると馬頭観音の碑があり、栃の大木のわきに「トチノキ」の標柱があり、そこからブナの林を10分ほど歩くと「函水」(ハコスイ)の標柱があり「八丁平までこの道では唯一の湧き水で、旅人が飲みやすいように箱を埋めて清水を溜め」と記され、喉を潤す旅人の姿が目に浮かぶようです。

さらに20分ほどで「化石」(バケイシ)に着きます。傍には寛政8年(1796)の湯殿山碑があり、標柱には「この場所を通ると怪物が現れ、旅人が難渋するので侍が深夜に待ち伏せて退治をした。翌朝確かめたら大石が真っ二つに割れていたという」とあります。今の観光バスのガイドよろしく、馬子が馬上の旅人に説明をしたのでしょう。途中には馬がすれ違うことが出来るようにバイパス道もつくられています。

しばらくすると急坂にかかり、ゴロゴロとした石の細道となります。ここは「駒なかせ」といい源義家が馬に「今からこの坂を上る」と言い聞かせたら、急な坂を見た馬が涙をポロポロと流したと言います。坂を上り切ると爽やかな風を肌に感じ、やがて平らな道となり、「乾平」(イヌイダイラ)の標柱が立っています。この先にある仙住寺が戌亥(イヌイ・北西)の方角にあるのでこの名があると言います。

まもなく二本の杉の大木のある「東国山仙住寺跡」に着きます。ここには空井戸や畳石・手水鉢があり、回りには多くの供養碑が立っています。峠は冬の間は季節風の通り道で、吹雪の時の避難小屋(助庵)でした。細井平洲の紀行文「おしまのとまや」に「この寺は陸奥守が峠の避難所として建てたもので、僧一人おり、鐘は旅人の遭難を麓の笹谷村へ知らせるため」と記しています。この仙住寺も火災で焼失した後、ここにあった十一面観音堂は笹谷宿に移されました。

八丁平と呼ばれる峠一帯はツツジや熊笹が密生する平原で、冬の風雪が厳しく多くの旅人が遭難しています。道端に立つ仙人大権現・三界万霊供養などの石碑や六地蔵は、雪の中の目印となり、これを見た旅人の安堵の様子が目に浮かびます。

八丁平から関沢への下り口は、駐車場にある「関沢へ」の標示から下ります。旧道は急坂で旧国道のヘアピンカーブを縫うようにして下りて行きます。関沢からの登り口に「笹谷峠旧道入り口」の標示板に「峠の頂上(標高906m)まで2㎞、徒歩60分」とあります。

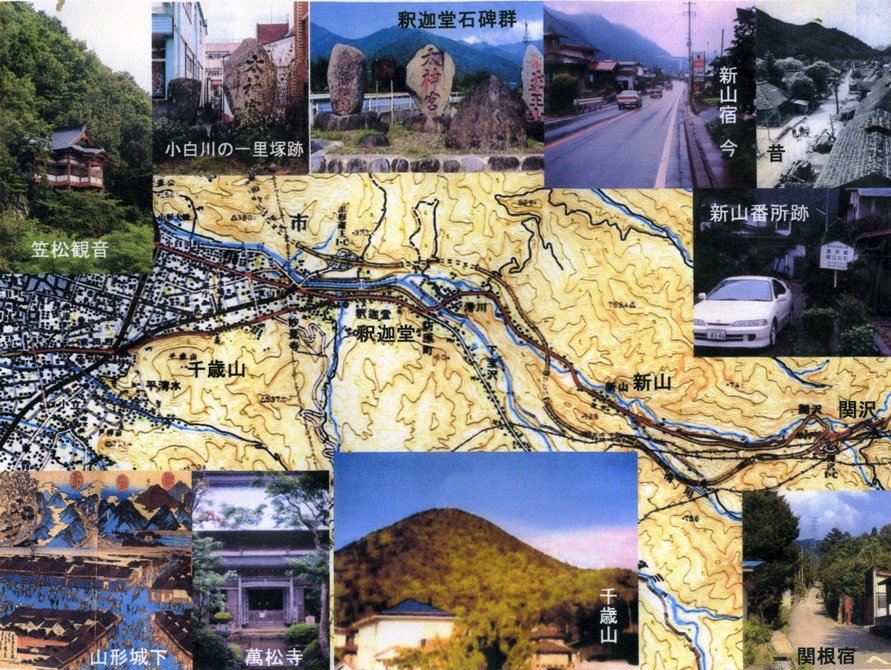

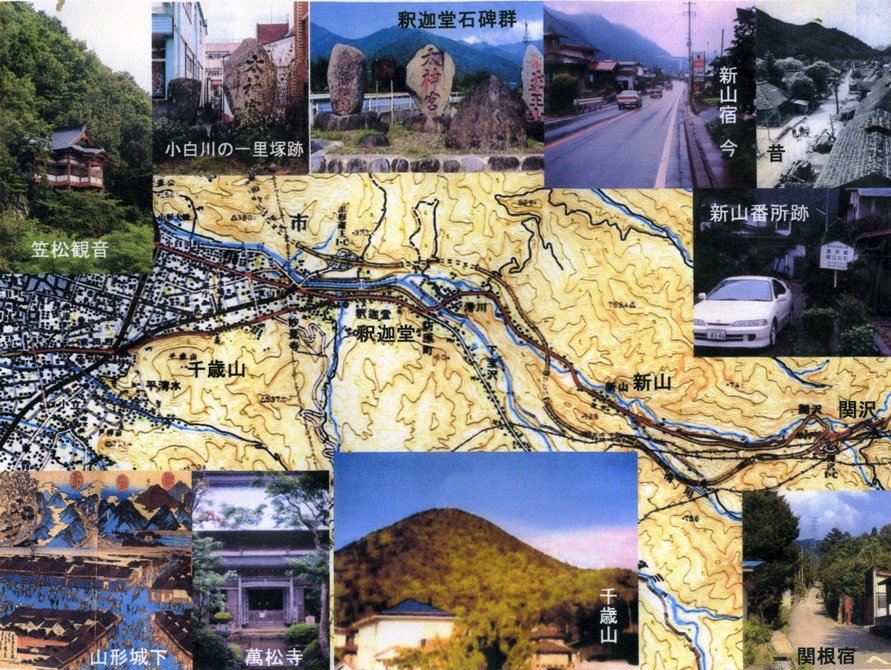

【街道沿いの史跡など 関根宿から山形城下まで】

《図5 関根宿から山形城下まで》

関根宿の中ほどにあった鈴木本陣(前掲)は昭和42年に解体されました。関根宿の次の宿場は新山宿です。新山宿の昔の写真は昭和38年版の『みちのくの宿駅』からの引用です。番所は何故ですか関根宿にはなかったようです。山形自動車道の下をくぐり滑川→坊原町→釈迦堂を経て、妙見寺から山形城下に入る道は二つに分かれます。一つは「あこや姫」の伝説で有名な千歳山麓の萬松寺から小荷駄町へのコースで、他は妙見寺から小白川経由の道です。

みちのくの三松に武隈(タケクマ)の松(岩沼市)、姉歯の松(栗原市)、阿古耶の松があります。この「阿古耶の松」にちなむ松が、笹谷トンネルの手前の川崎町と千歳山萬松寺にあります。実方中将は阿古耶の松を見ようとして笠島道祖神(名取市)の前で不慮の死を遂げました。娘の奏でる琴に笛を合わせる若者が現れ、美しい調べが聞かれるようになります。二人は恋のとりことなり、松の精である若者は洪水で流された橋の材料として伐られるという悲しい物語です。

ホームヘ戻る

高倉淳のホームページ