仙台と山形を結ぶ街道 その一 関山街道

【はじめに】

仙台~山形間は、東北横断自動車道の開通によって1時間15分という通勤並の時間となり、両市を核とした二つの県の地域で育った物心両面の交流が盛んとなり、気軽に買い物も出来るという一つの文化圏となっています。

人や物の交流の運び手は、江戸時代は人や馬でした。明治になると馬車の時代となりますが期間は短く、すぐ鉄道や自動車の時代となり、現在に至っています。

馬車の時代は明治9年の明治天皇東北巡幸に始まり、明治15年には関山街道にトンネルが開通し車道が完成します。笹谷街道も明治26年には山形県側が、同28年には宮城県側の改修が進み馬車の往来が可能となりました。

街道の名称も太政官布告によって最上街道が羽前街道と変えられました。余談ですが、関山街道は地図を見ると同じ路線を山形県側が関山街道、宮城県側が作並街道となっています。

仙台・山形をを結ぶ関山・二口・笹谷の三街道は三位一体で三者が有機的関連を持ちながら両城下を結んでいました。関山街道と二口街道の間は、東から茂庭道、仙台街道、板颪道、大雲寺道があり、板颪道(イタオロシミチ)は秋保の長袋から笹谷街道の川崎に通じていました。二つ目は、定義(ジョウゲ)道を含めて街道沿いに85の道標碑が立っています。ずいぶん人通りが多かったことを石碑は語りかけてくれます。

江戸時代の関山街道は仙台から奥羽山脈の関山峠(標高640㍍)を越えて天童市で羽州街道と合流しており、ほぼ現在の国道48号と重なっています。

【近世以前の関山街道】

二口街道には、欽明天皇が天然痘の治療に秋保温泉の湯を用いたとか、平重盛(小松殿)の後裔基盛が長袋に居を構え秋保氏を名乗った、或いは平家落人伝説があります。また板碑も二口街道沿いに確認されていますが、関山街道の熊ヶ根以北にはそれらしい伝説・史実はないようです。

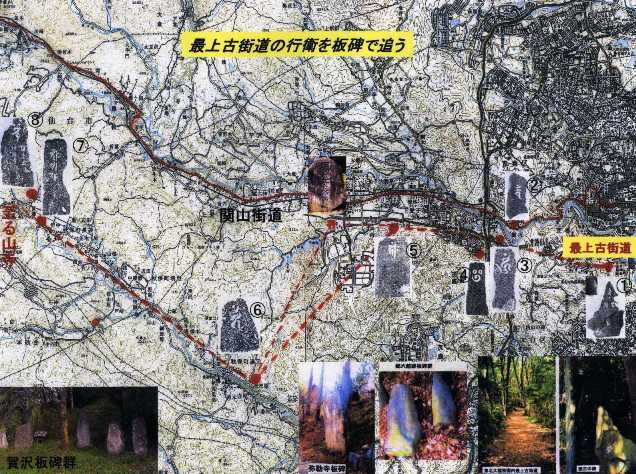

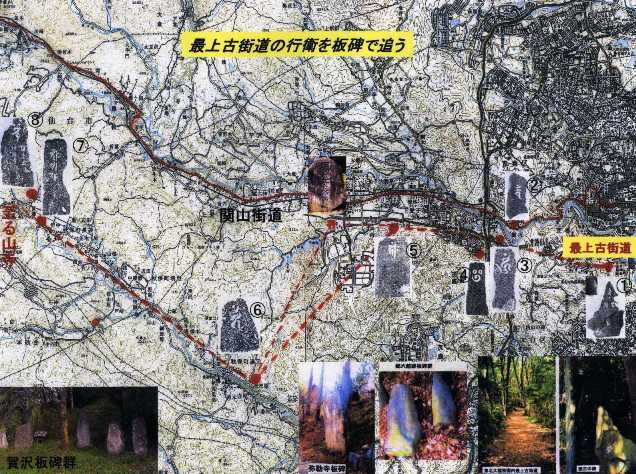

ここで試論として、東北大学植物園に残る「最上古街道」の延長を板碑でたどってみようと思います。

『仙台市史 特別編5 板碑』の「3 太白区秋保町湯元字青木 岩谷堂板碑群」(⑥)について「この地は岩谷堂山とも呼ばれて、慈覚大師が立石寺を開く前に精舎を建てたが、領主のいやがらせにあって立ち去ったという伝説を伝える岩窟が山の中腹にある」と記されています。

《板碑でたどる最上への道》

この板碑の東の朱点線をを図でたどると弥勒寺にある元亨碑(⑤)、さらに郷六館跡(③)の建武碑、そして最上古街道の起点蒙古の碑(①)にたどりつきます。岩谷堂板碑群のある枇杷首は二口街道で、西に進めば賀沢板碑群(⑦⑧)があり、標高934㍍の山伏峠を越えると山寺立石寺に到達します。このへんをもう少し文献を含めて考察してみましょう。

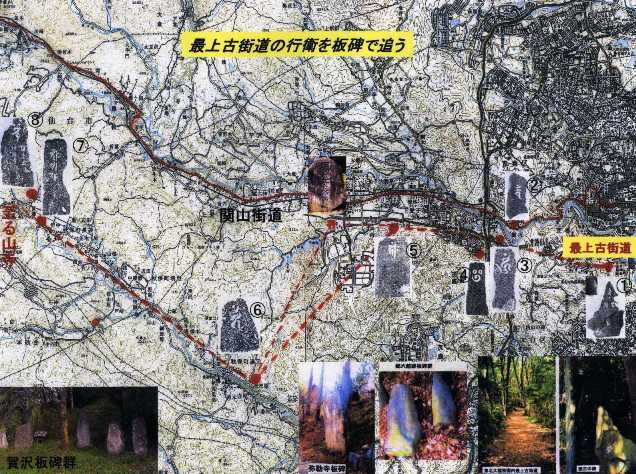

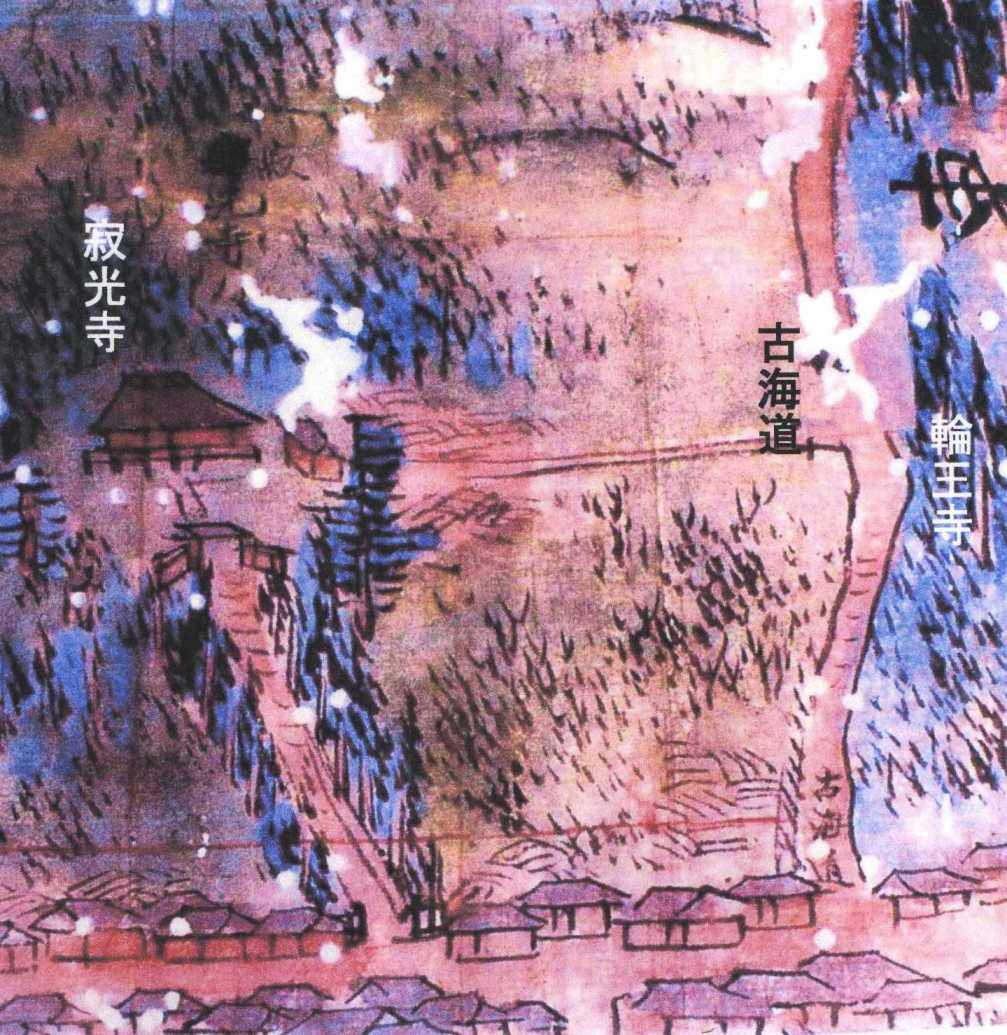

仙台市青葉山に東北大学付属植物園があり、ここで発行している史跡案内に「最上古街道跡」が紹介されています。街道筋に立っている説明板に「享保八年(1723)の『仙台萩古地誌』には仙台城の虎ノ門あたりから植物園の正門付近を経て愛子(アヤシ)方面に通ずる最上古街道があったと記されています。蒙古の碑はその沿道に建てられた道しるべの石碑であったと言われています。また残月亭跡付記に、後で北山に移された寂光寺があって蒙古の碑はその門前にあったと説明されています。

《最上古街道から移された寂光寺 残月亭 澱橋板碑》

このほか「残月亭本荒萩」には「残月亭の西後は昔の東海道」とあり、「嚢塵埃捨録」(仙台叢書7)には「千代古道」について「仙台城中に古街道あり、昔の往還の街道で(略)出羽へ往来せし街道」とあります。さらに続けて「羽州街道西南に一際高き松山あり(略)山の名を蕃山と云う」とあり、最上古街道の延長が蕃山の山並みの麓を通って出羽に通じてたと理解できます。残月亭は現在、仙台市博物館に移されています。

蒙古の碑残月亭跡を経て西に進むと、尾根伝いの古道が見事に残されており、周辺の植物景観を背景に、往時の街道に思いをはせることが出来ます。

この道の東への延長は「仙台萩」の古地誌にあるように、二ノ丸御門に伸ばすことが出来ます。現在、扇坂と呼ばれている坂は、もと行人坂でこの付近に行人が庵を結んでいたと伝えています。また片平町仙台大神宮にある板碑は、もと川内筋違橋大松沢氏宅にあったものを明治初年に移したといわれ、『仙台市史 板碑』編には続けて蒙古の碑と一連の地点にあたると考えられると記しています。

植物園内の最上古街道は、東北大学工学部の構内を通って郷六館跡の板碑に向かい、蕃山丘陵の山裾の史跡へ延長することが出来ます。

【江戸時代の関山街道】

関山街道は仙台城の搦め手に迫る重要な道ですが、防備のための施設としては郷六御殿か大梅寺があるに過ぎません。また街道筋の各村の「安永風土記」には「当村御一門様ならびに御大身歴々様の御家中町などござなく候」と地方知行制の仙台藩にしては重臣の配置がなく無防備です。これは藩境が軍馬を動かすことが出来ない急峻な山々であり、馬足が叶うように改修しない限り仙台城は安泰ということでしょう。

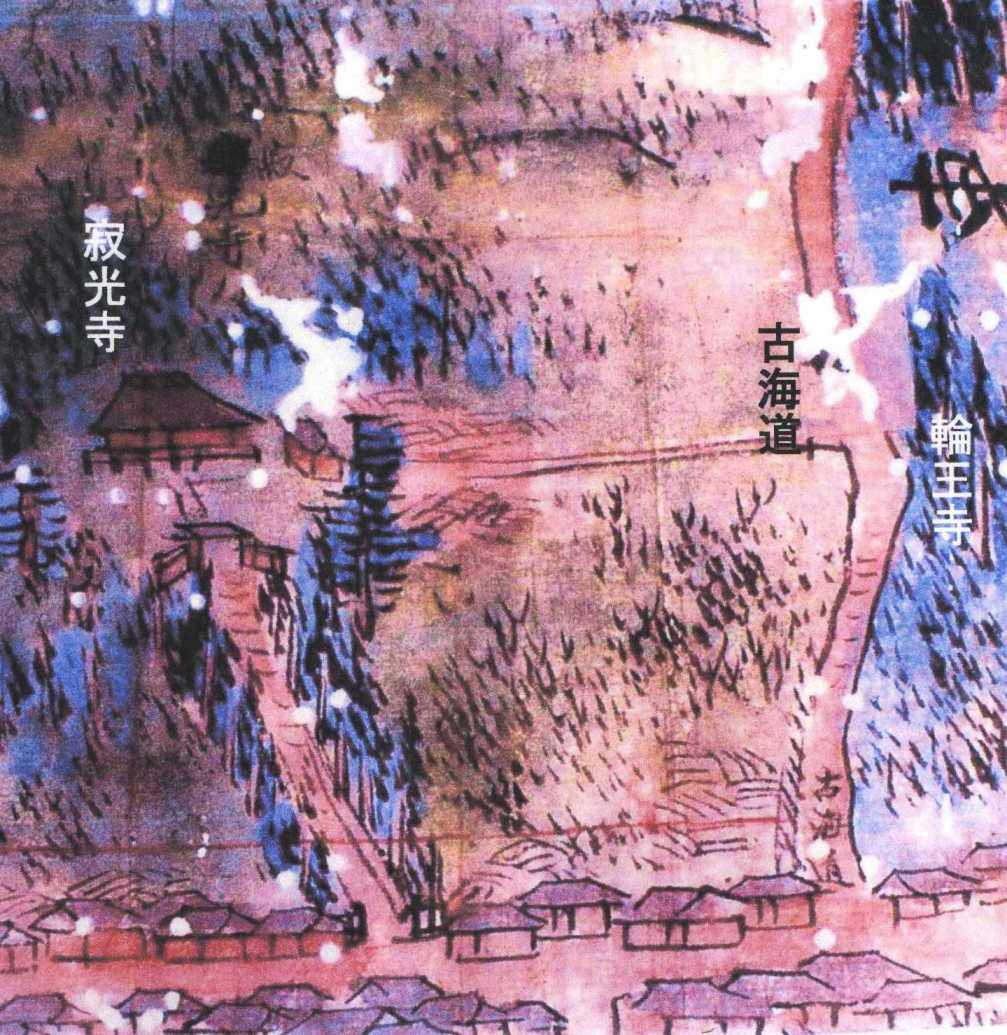

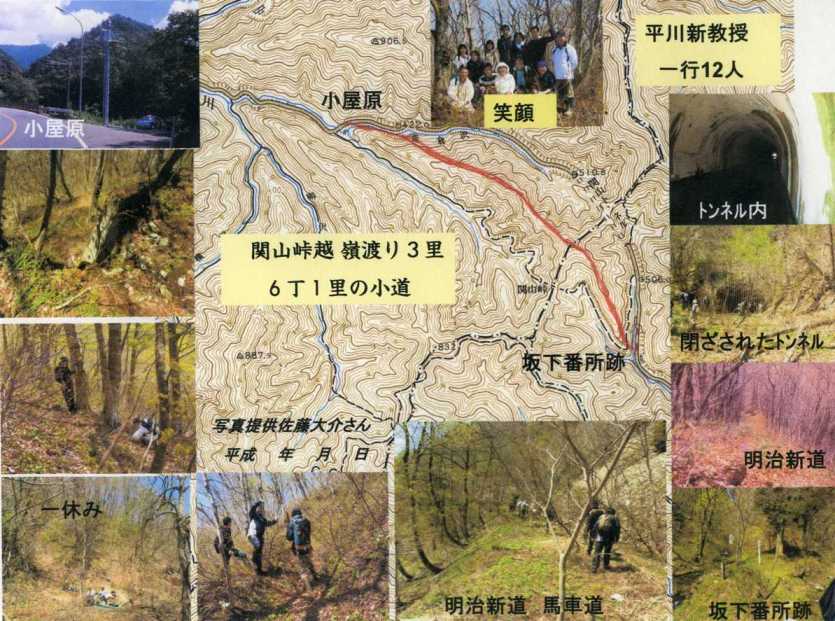

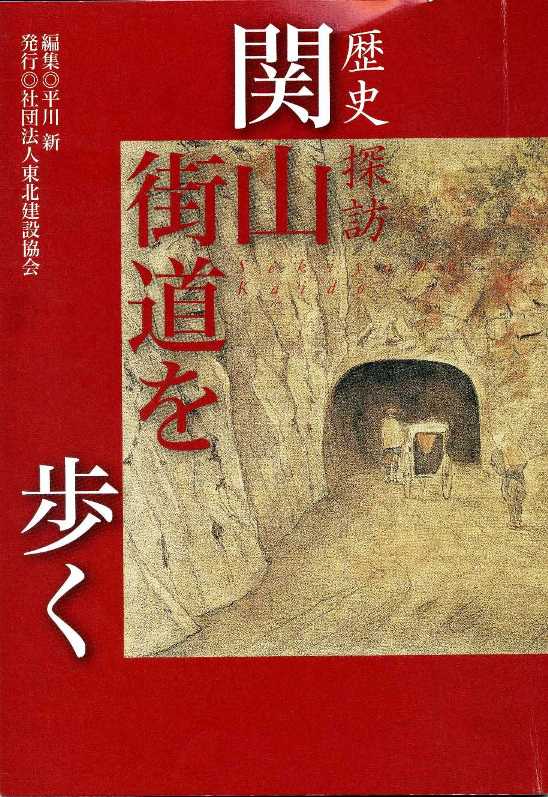

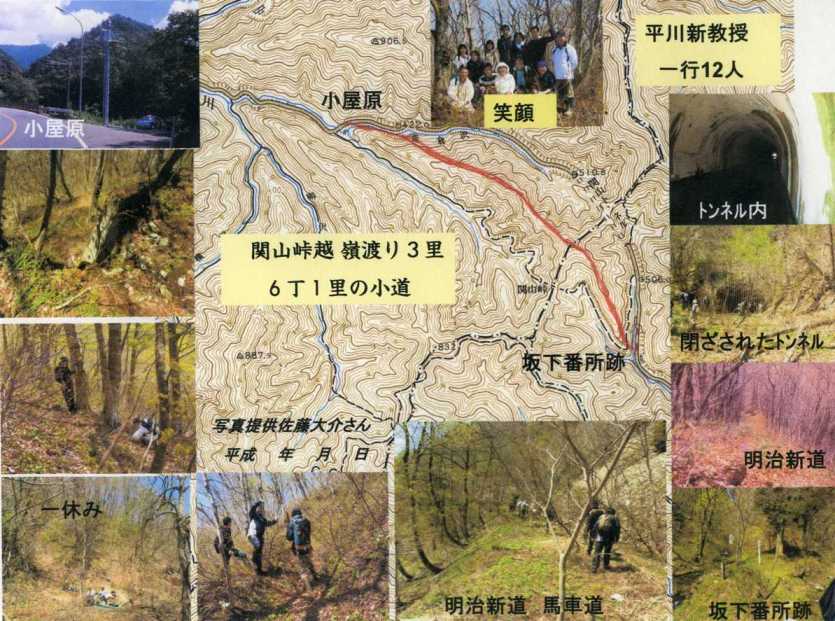

まず平成21年3月に『歴史探訪 関山街道を歩く』という冊子が東北大学東北アジア研究センター教授を中心とする研究グループによって詳細な踏査結果が刊行されていることを紹介します。私も調査に随行して勉強させていただいた一人です。かねがね後述の「嶺渡り三里」を歩きたいと念願していたのですが、実現出来ませんでした。平成21年春、平川教授一行が果たしてくれましたが、私は高齢のため参加できませんでした。そしてその状況を撮影したCDを届けていただき「嶺渡三里」で利用させていただきました。

関山街道について屋上おくを重ねることはないのですが、主題が「仙台と山形を結ぶ街道」ですので、平成18年刊の『仙台領の街道』を補正しながら書き進めていくことにしたいと思います。

【仙台から熊ヶ根】

宿場や一里塚までの距離を測る起点は、仙台御城下の北目町です。愛子町に人や荷物の運送のことを決めた「定」が残っています。江戸時代は宿場を町とも言います。「定」によると「駄賃銭一駄に付愛子町より仙台北目町え七十八文、無荷物は五十一文」とあります。馬に40貫(150㎏)を78文(今のお金で1000円)と言うことです。とすると仙台城下も道筋がはっきりしないと正確な距離と運賃が出てきません。

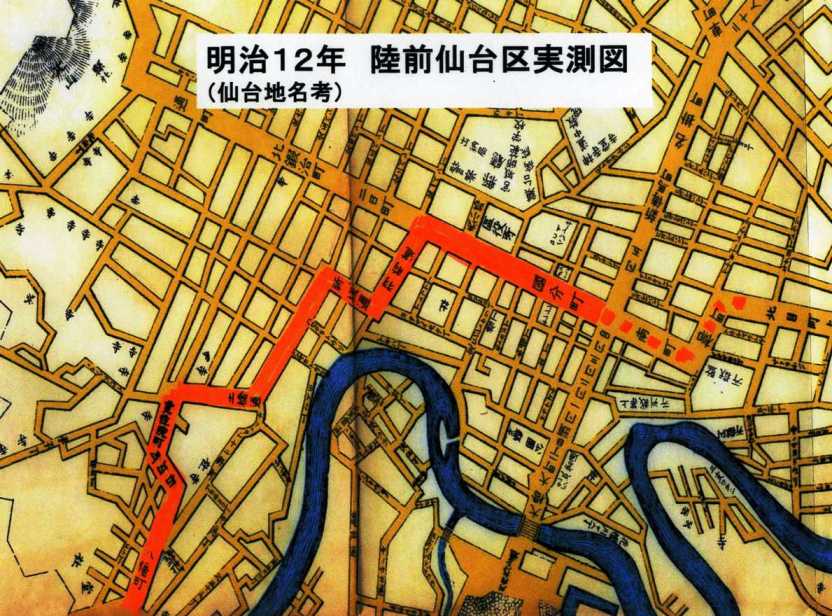

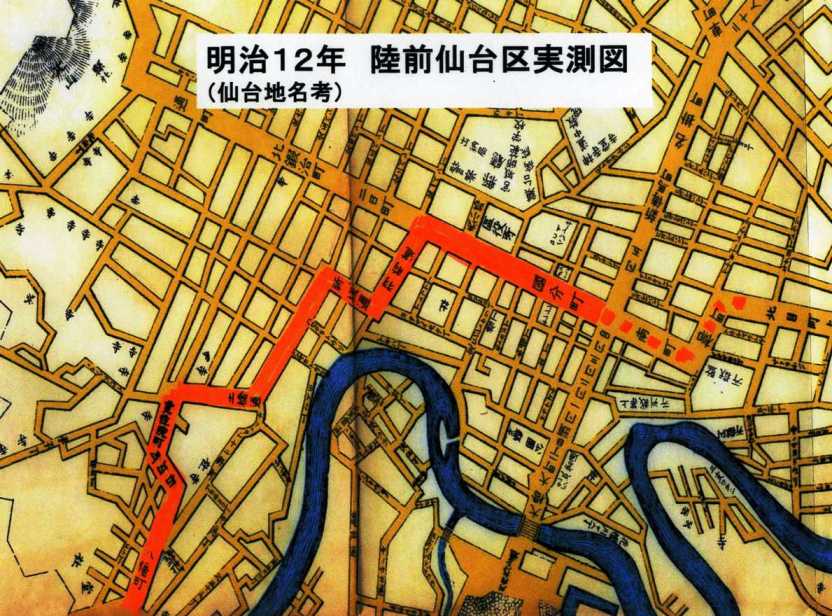

左の図は『仙台地名考』の付録にある明治12年の「陸前国仙台区実測図」です。これによりますと羽前道(関山街道)は、奥州街道を二日町・北一番丁で分かれ、西に進み、新坂通りから土橋通りに出て、覚性院まで北に迂回して石切町を下がり、八幡町に至るコースです。迂回するのは「へぐり沢」という渓谷があるからです。なおこのコースが図示されているのは、この地図しかありません。江戸時代の運送や、旅人の馬に乗る運賃は、馬に積む荷物の重さと距離によって決められますので、基点北目町からの正確な距離が算出されねばなりません。

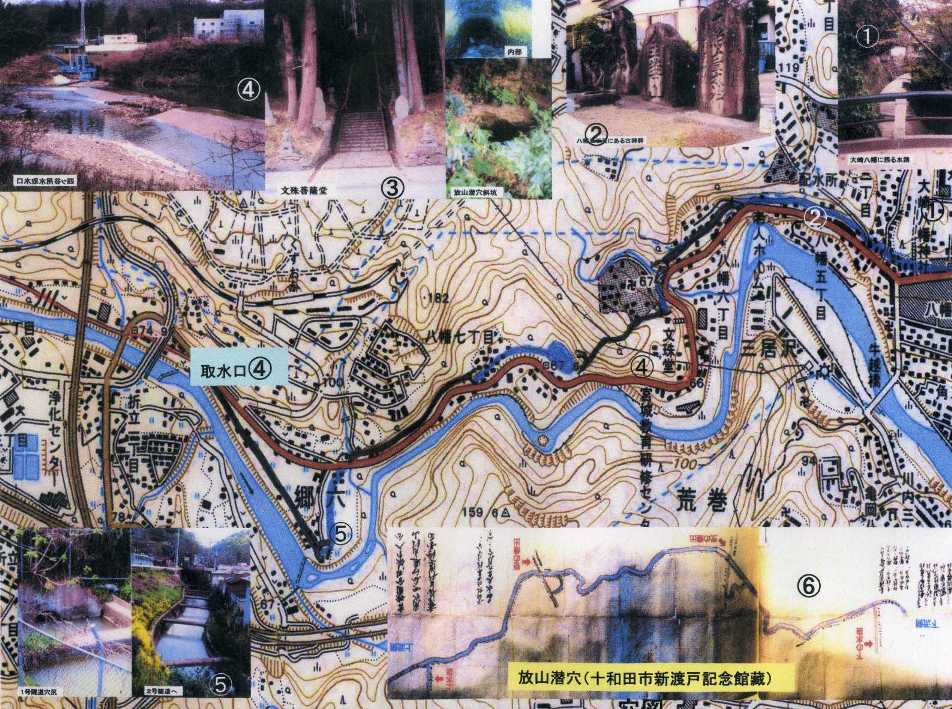

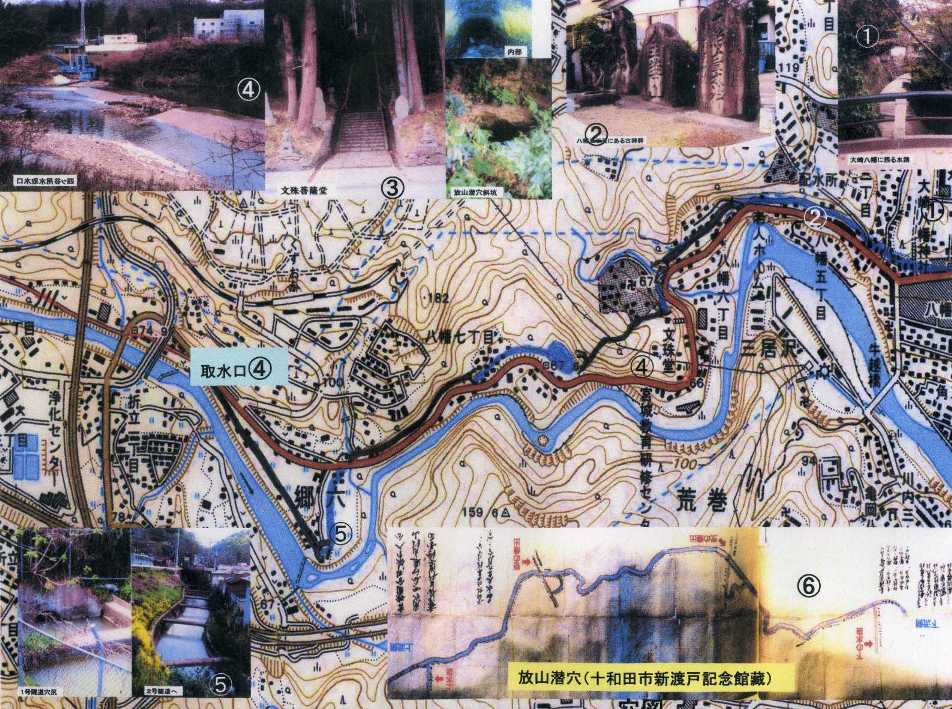

西道とも言われる関山街道は、仙台御城下を離れると城下を潤す四ツ谷用水が、郷六の取水口まで、街道につかずはなれず寄り添っています。この辺を図を見ながら歩くことにしましょう。画像は適宜挿入していくことにします。

最初に江戸時代の絵図としては珍しい郷六御殿の絵図を紹介します。この絵図は四代藩主綱村が貞享4年(1686)に設けた別荘の絵図です。郷六御殿は仙台城の搦め手にあります。絵図にある建物は立体になっており立てると中には畳が敷いてあり、ここで仙台城の大奥のお姫様たちが、城中の厳しい規則から解放されて楽しい時間を過ごしました。姫たちの黄色のはしゃぐ声が聞こえてくるようです。

《郷六御殿絵図 山上清水 涌き上がり付近》

《関山街道に沿う仙台城下を潤した四ツ谷用水路》

歩き始めましょう。大崎八幡の四ツ谷堰(①)を見た後、八幡五丁目バス停に向かいます。バス停の直前に仙台三清水の一つ「山上清水」があります。そこからすぐバス停前の古碑群(②)に着きます。大小合わせると23基ほどあります。このバス停から道がカーブするあたりに目を移してみましょう。四ツ谷堰の第四潜穴の末端が「涌きあがり」になって平堀に流れていました。

歩を西に進めると聖沢に出会います。クルマの人は降りて旧道を歩くと脇にコンクリートの箱樋があり中を用水が流れています。江戸時代は木製でした。木製は耐用年数は10年といわれ、長い目でみれば「伏越し」(サイホンの原理)で川底をトンネルで対岸に通水したほうが得策と言われています。平堀を30㍍ほどたどると凹みがあり、ここが放山新潜穴の穴尻跡です。ついでに文殊堂の駐車場まで足を延ばしましょう。

文殊堂参道脇の駐車場は潜穴工事に必要な資材置き場でした。左に目を移しますと洞窟が目に入ります(③)。今は危険防止のために塞がれ中には入れません。これは斜坑で灯火による酸欠防止の煙出、作業口です。私はここから穴尻までを整備すれば、潜穴内部を体験出来ると提案しているのですが、この意見はまだ市民権を得ていません。図の放山新潜穴図(⑥)は、十和田市新渡戸記念館藏で『仙台市史 近世2』の特論「潜穴」の図を使わしてもらいました。「なぜ十和田なの」と疑問をもたれた方は、同書をご覧下さい。

再びクルマに乗り、山裾をまわり視界が開けた道脇に放山新潜穴の穴頭があり、もと沈砂池がありましたが今は埋め立てられています。ここから第二潜穴までオープンの平堀が続きます。第二潜穴の穴頭で左を見下ろしますと、江戸時代の姿をそのまま残している用水堀に出合います。堀に沿って下りていきますと「工業用水沈砂池」があり、少し先に第一潜穴の穴尻があります(⑤)。ようやく郷六取水口(④)にたどりつくことが出来ました。もし潜穴(クグリアナ)のことを知りたい方は、HP「高倉淳の宮城郷土史」の〈穴堰巧者 南部吉助〉と〈幻の伏越〉を、また拙著『仙台領の潜り穴』をご覧下さい。ようやく水路の旅を終わり、街道に移ります。

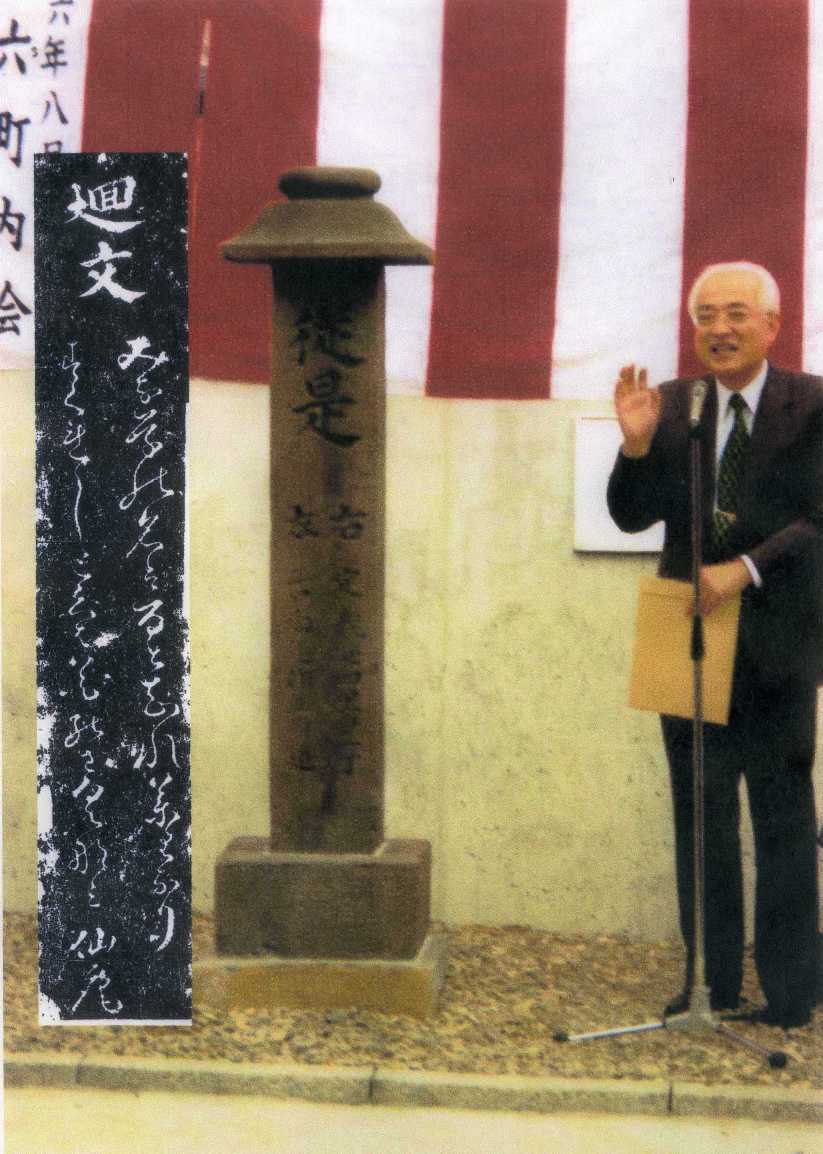

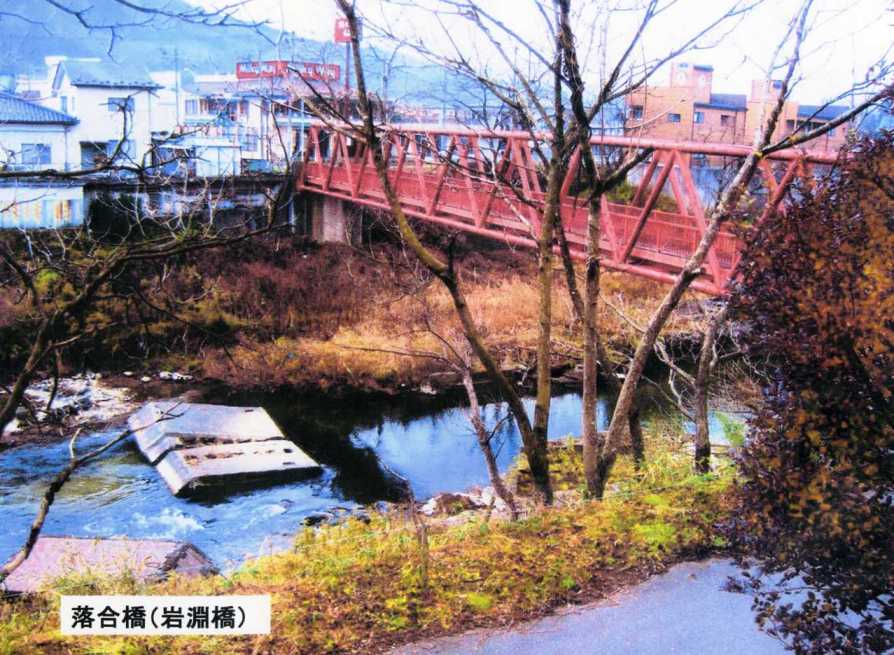

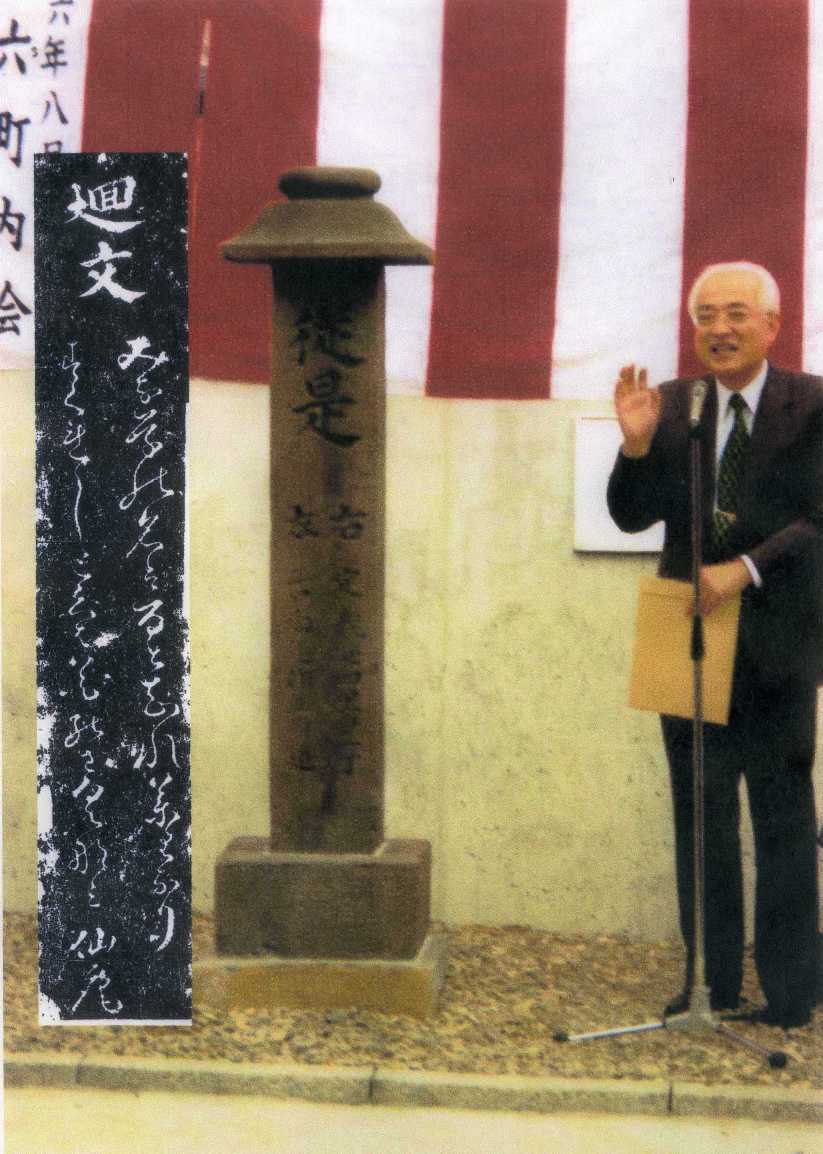

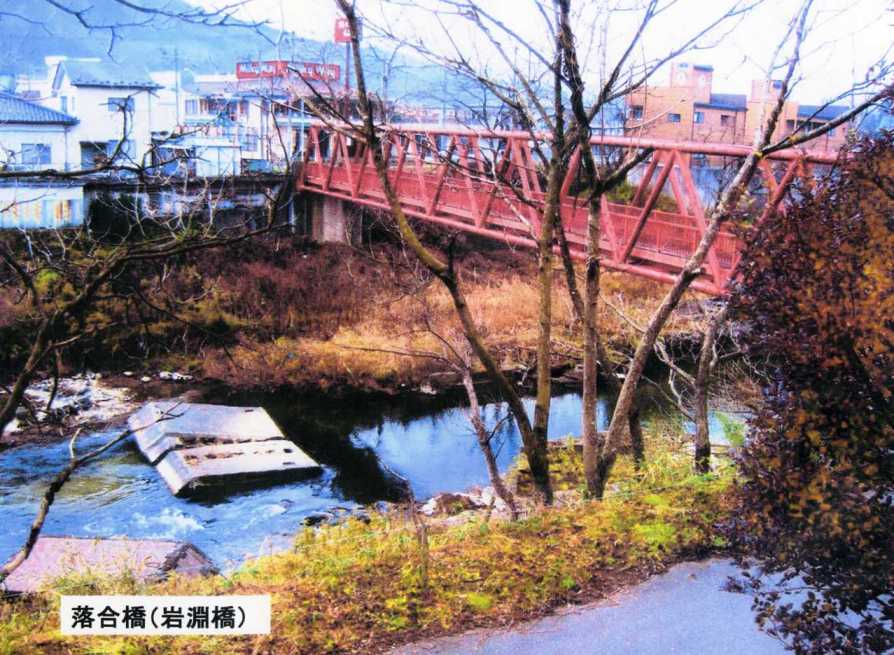

四ツ谷堰の取水口は旧道で、そのまま直進し、左折して新落合橋を渡たり愛子宿に入ります。左折せず広瀬川に沿うのが定義街道で、元文三年(1738)の六字名号の追分け碑に「右ハ大くら 左ハあやし」と刻まれています。また新落合橋は江戸期には岩淵橋と言い、下りて行く坂に「上の茶屋」「下の茶屋」があり、下の茶屋の所にあった「回文入の道標」が今は定義街道脇に復活しました。「従是 右定義迄四里廿一丁 左二口街道作並街道」とあります。回文とは「竹藪焼けた」(タケヤブヤケタ)のように上から読んでも下から読んでも同じ一種の言葉遊びです。「みな草の名は百(ハク)としれ薬なり すぐれしとくは花のさくなみ」とあり、作並温泉ではこの遊びを町起こしのため回文を全国から募集し、全国各地からたくさん作品が寄せられています。平成11年には3050点集まり、「夜キスしながら、そのあとあなたみつめる目」が最優秀賞に選ばれています。

《右ハ大くら 左ハあやし 回文入道標復活で祝辞を述べる東海林さん 新落合橋》

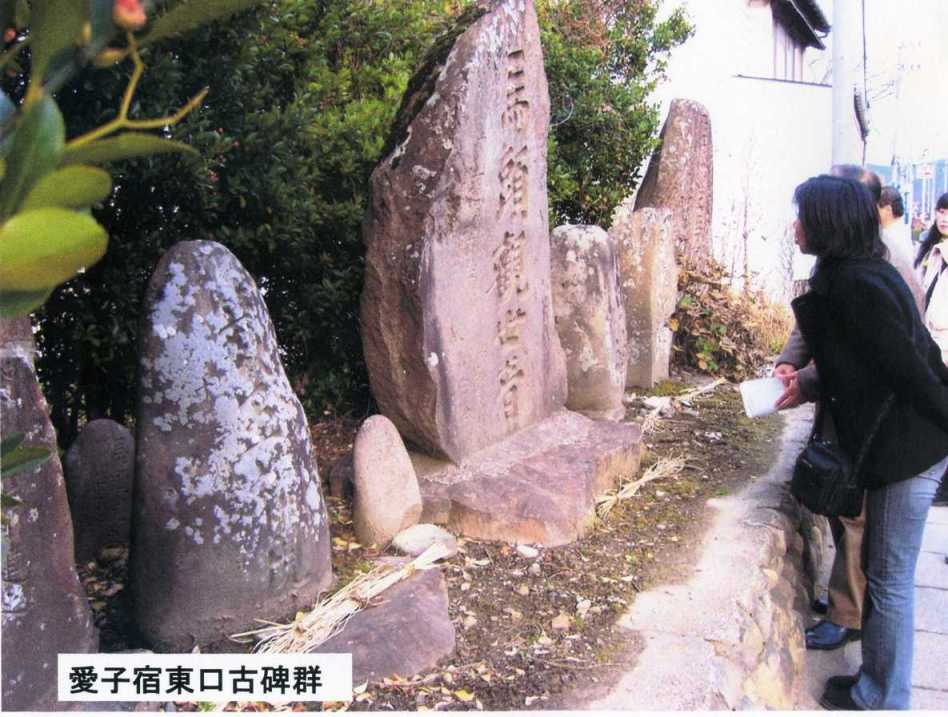

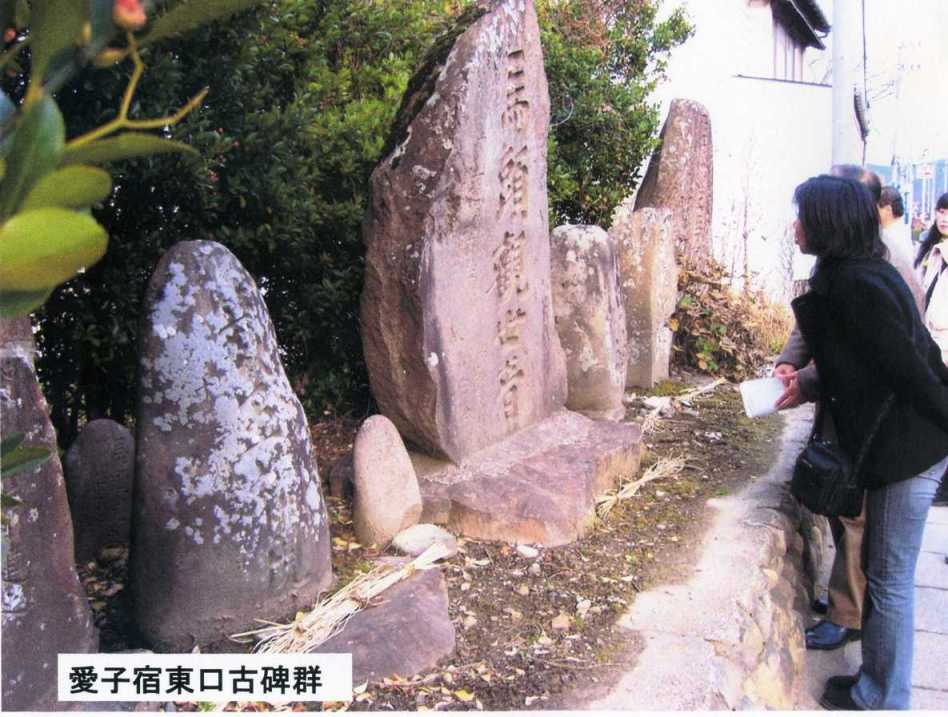

橋を渡ると国道48号、関山街道です。仙台城下を離れて最初の宿駅「愛子宿」です。しばらく行くと石碑群があり、宿場のほぼ中央の庄子家の検断門です。検断とは主に運送(継立)に関する仕事の責任者です。

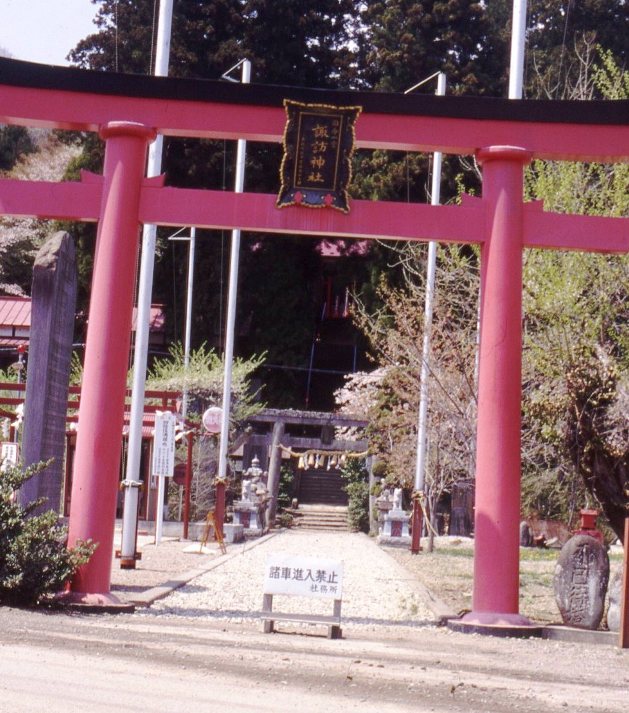

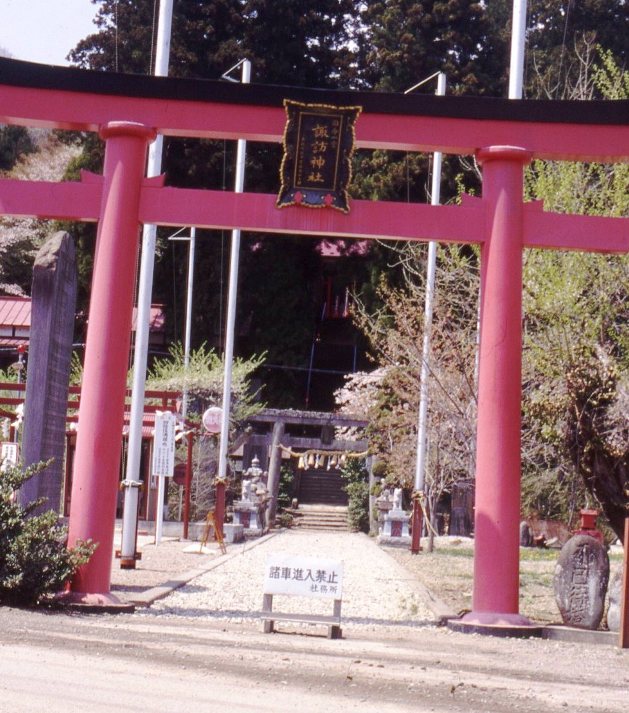

上愛子にはもと「是より南すわみやえ廿丁二十弐間 秋保ゆもとえ二里余」とあった道標は諏訪神社境内に移されています(「板碑でたどる最上への道」図参照)。諏訪神社は国分三三ヶ村の総鎮守で、縁起によると文治五年(1189)、源頼朝の奥州征服で軍功のあった千葉胤通が国分庄を与えられ郷六に城を構えた頃、信州の諏訪大社を分祀した古社です。

《古碑群 検断門 諏訪神社》

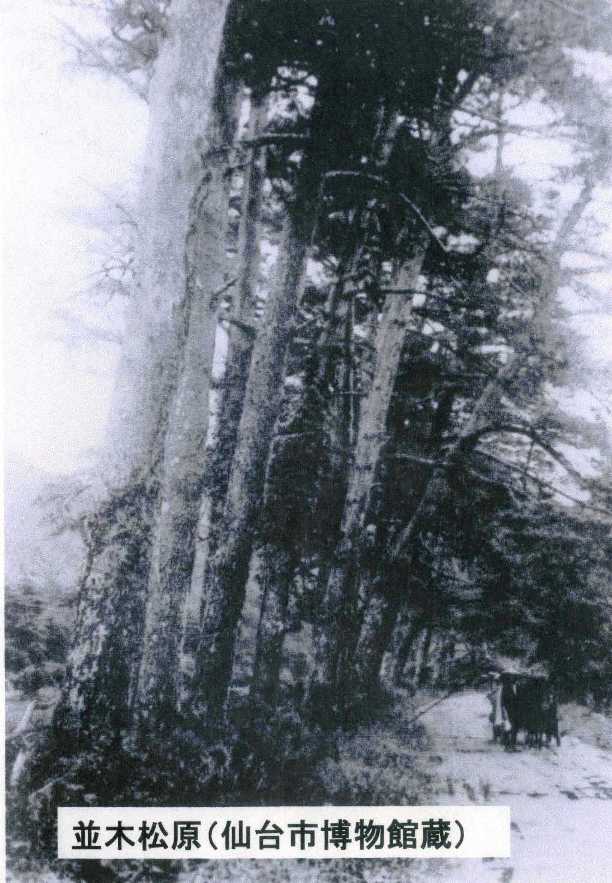

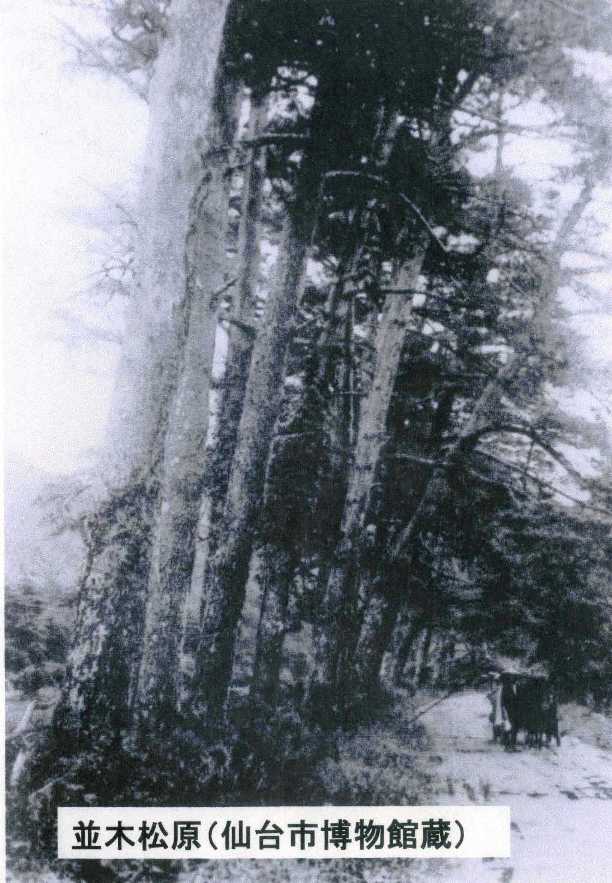

旧道はJR仙山線と立体交差をしますが、その下に古碑群があります。さらに西に進むと右手に広瀬綜合運動場・体育館が見え、この辺は戦前に鬱蒼とした松並木が残っていたとのことです。この松も戦時中に松根油採取のため伐採されました。「松原」というバス停がありますが、この辺が松並木のはずれとのことです。

バス停の手前にエスアイマイクパーツ社の敷地内の国道48号に面した所に、明治三三年の馬霊神社碑があます。碑には「是より七ツ石温泉迄三丁」と刻まれています。3丁は約300㍍ですがどの辺に温泉があったのでしょう。

小字「道六神」は板颪峠を越えて秋保の長袋に通ずる岐道です。もとここに宝暦4年(1754)の「右ハさかの下道 左ハふたくち道」と刻まれた道標が立っていました。今は道路整備のため道祖神社の道路をはさんで向かい側に移されています。「さかの下道」とは藩境「嶺渡り三里」(小道)の登り口です。

ここから100㍍西に一里塚があり、幹廻り8㍍、樹高39㍍の大木がありましたが、やはり道路整備のため伐採されました。その根本跡に標高146.2㍍と刻まれた石標があります。

《古碑群 松並木 道六神の板颪への道標》

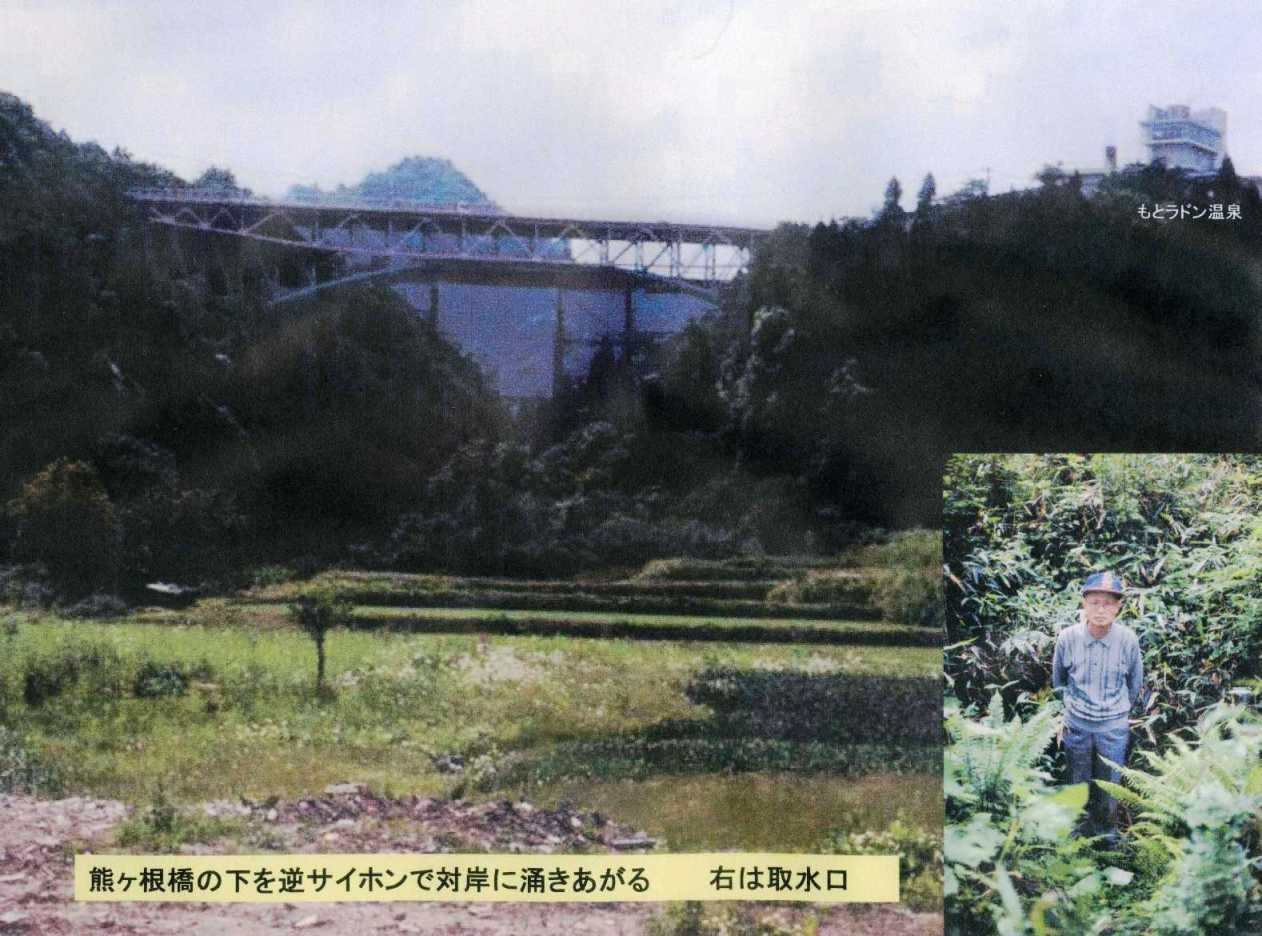

熊ヶ根橋を渡る苗に白沢橋があり、南への道が二口街道馬場宿に連絡する「大雲寺道」です。西に昭和29年に架橋された熊ヶ根橋を渡たらずに手前から野川に下りますが迂回するのは新道で江戸期は野川橋まで急坂を下りて野川橋を渡ります。ここから熊ヶ根橋を見上げますと、なんと川面から50㍍あります。渡って右へ行くのが定義道で、今は利用されていません。右の荒れた橋の写真をご覧下さい。そのまま野上坂を登り詰めると熊ヶ根宿です。途中に川埼堰の末流が流れ落ちています。

《野川橋へ下りる旧道 野川橋から熊ヶ根橋遠望 定義道》

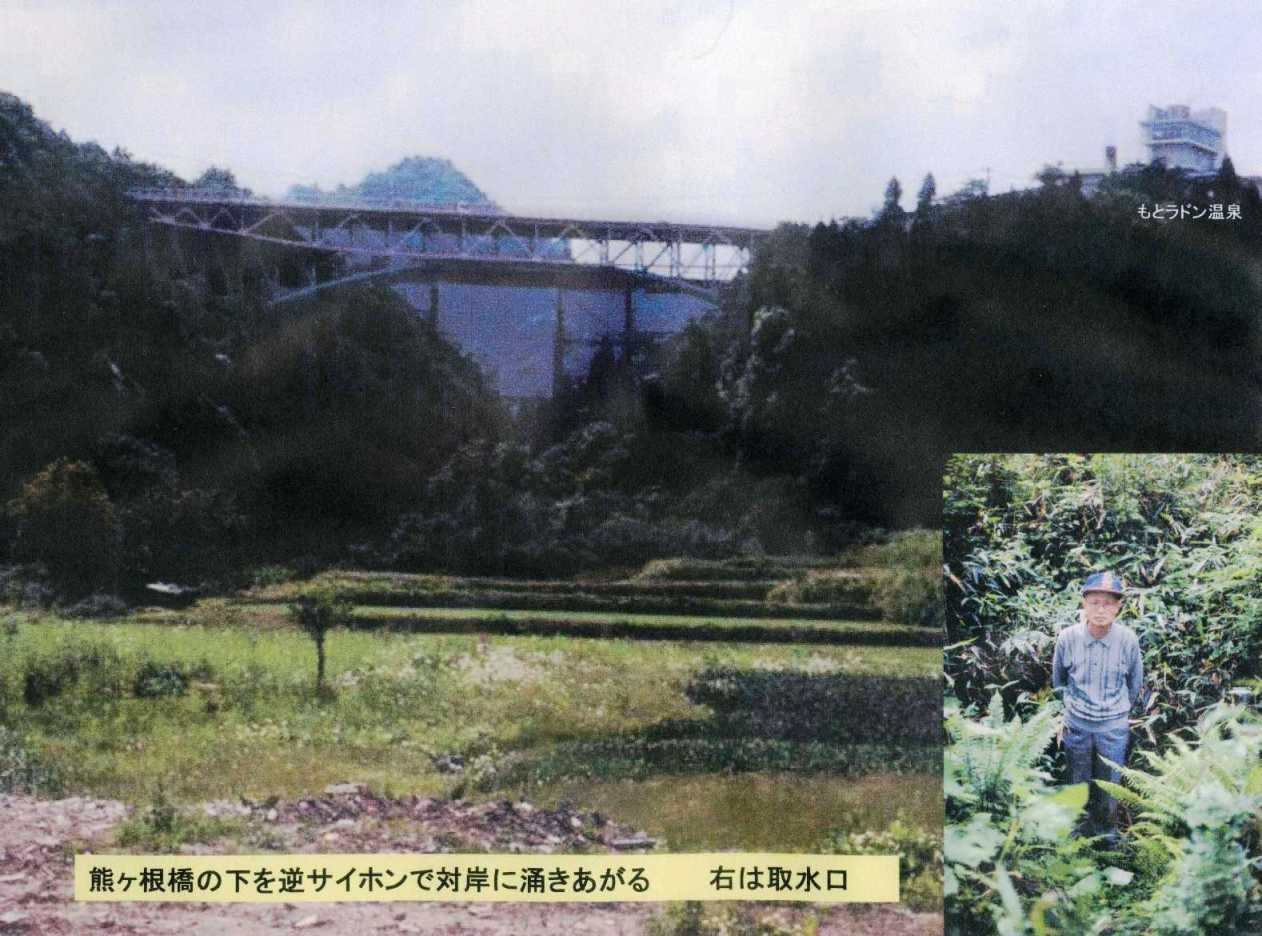

もう一度熊ヶ根橋の東端に戻ることにします。ここから対岸の崖面の下を見下ろすと洞窟のようなものが見えます。「カゴ岩」と言っています。これは江戸時代の初め(寛文頃か)ニッカウイスキー工場付近で取水し、広瀬川右岸の愛子方面の新田開発のための用水を逆サイホン(伏越)で川底を潜らせ対岸赤生木に涌き上がらせようとして掘りさげたときの痕跡です。この工事は実現せずに幻となりましたが、技術の限界とはいえ先人の意気込みには驚くほかありません。詳しくはホームページ「幻の伏越」をご覧下さい。

【熊ヶ根から藩境へ】

熊ヶ根宿を出ると街道は、JR仙山線の南側の田の中を進むと、間もなく右に「山神」などの古碑群がありますので、クルマを止めて名勝鳳鳴滝に寄ってください。多くの人はこの素晴らしい景観に足を止めることなく通り過ぎます。ついでに熊ヶ根へ通水する平堀、古碑群を見るのもお忘れなく。

鳳鳴滝を過ぎニッカウイスキー工場の方に足を向けます。左に四十八滝と言われる階段状の滝はクルマの中から樹木に覆われて見えません。間もなく広瀬川と新川が合流する所に熊ヶ根への用水の川崎堰取水口を街道から見下ろすことが出来ます。

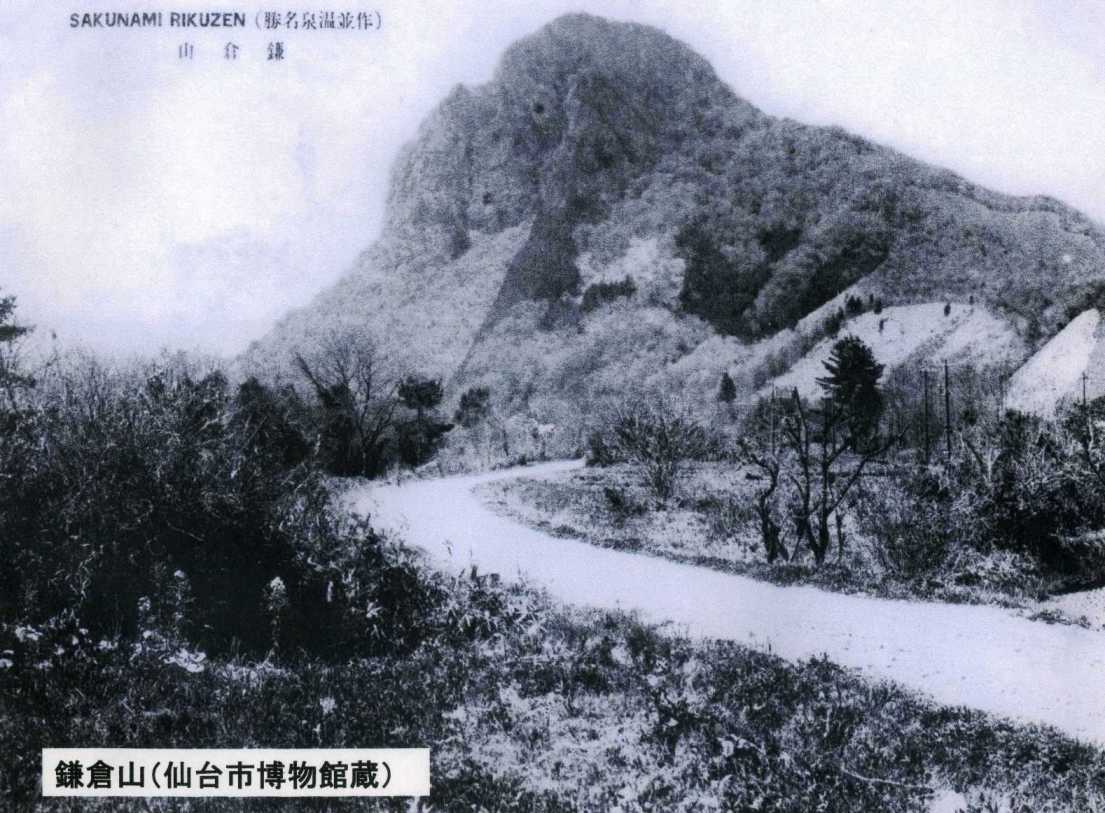

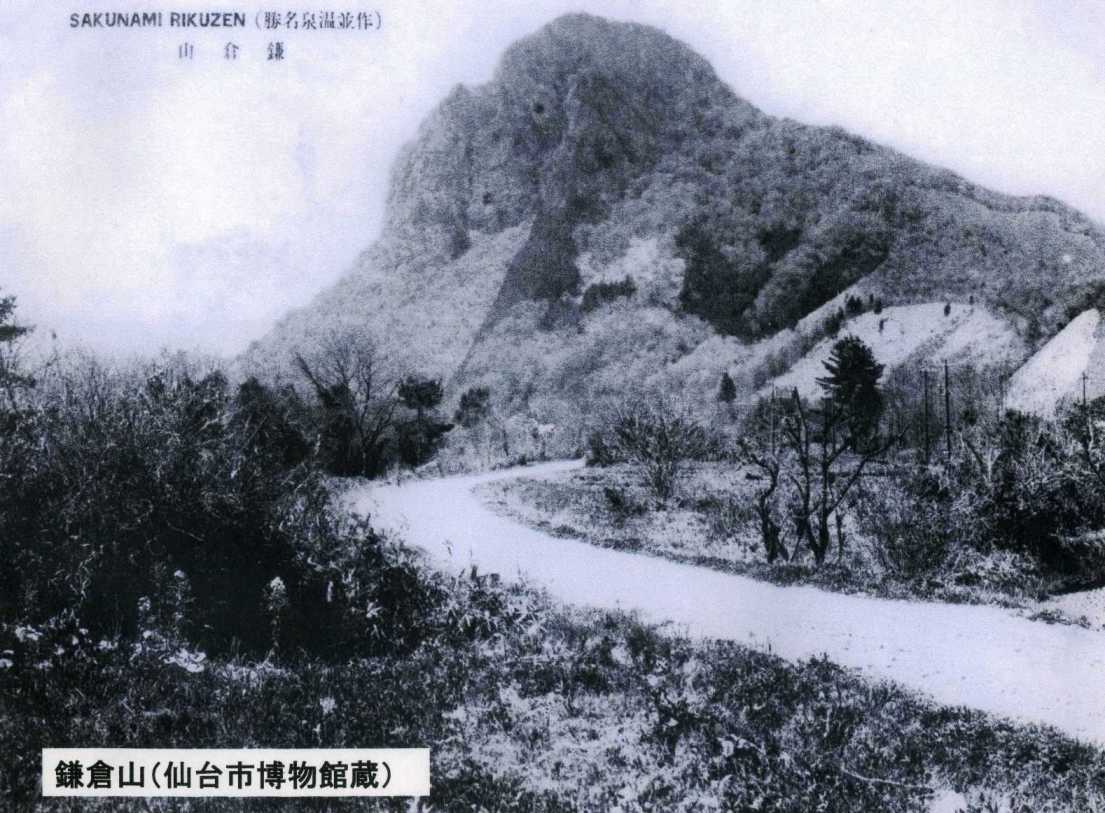

右にロッククライミングに格好の場を提供してくれている鎌倉山をを見て、JR作並駅を過ぎ、踏切を越え国道が大きくカーブする所から作並宿に入ります。入り口に古碑群があり、宿の西端に番所跡があります。

この番所に元和年中(1615~24)藩から弓2張・槍2本・鉄炮2挺を与えられて新国掃部(ニックニカモン)なる人が勤めたことがあります。会津浪人掃部は、天正14年(1586)米沢にいた伊達政宗から知行6貫文(60石)で召し抱えられ刈田郡湯原村稲子で木地を挽いていました。政宗が居城を米沢から岩出山、さらに仙台に移したので掃部も木の豊富な作並で木地を挽きながらの番所勤めを命じられたのでしょう。新国家は代々藩のお抱え木地師でした。

嘉永元年(1848)に愛子の一行6名が、湯殿山詣お道中記に「御番所にて一人宛十三文」を払っています。「検断御役」とありますので町検断の手数料のようなものでしょうか。駒ヶ嶺番所では17文を支払っており、検断に対する不平を道中記に書きとめています。

《鳳鳴滝 鎌倉山 作並番所跡》

番所を過ぎ橋を渡って上ると国道ですが、旧道は北側の雑木林を西進して広瀬川の崖道を下り、川を渡って上るとホテルグリーングリーンです。国道に架かる橋は、昭和28年に架橋された湯渡戸橋で(ユワタドバシ)、橋の上から今来た道を眺めることが出来ます。

国道から離れホテル「一の坊」に向かいます。作並温泉の歴史は古く、「仙台領遠見記」(宝暦11年)によると、この頃は近くの人たちが利用する程度だったようです。温泉宿の創始は寛政8年(1796)で、岩松喜惣治が藩の許可を得て始めています。

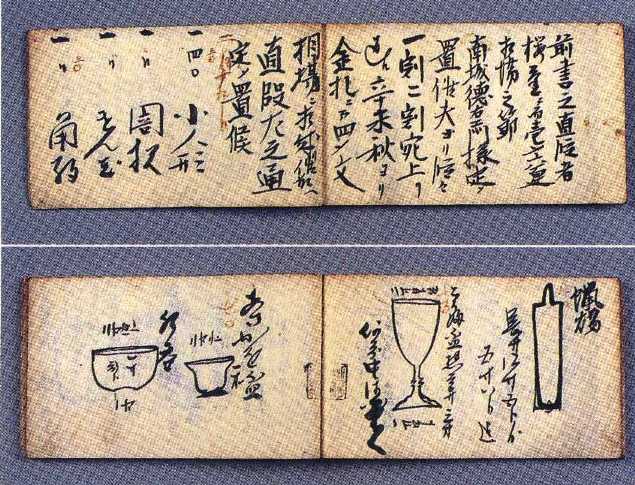

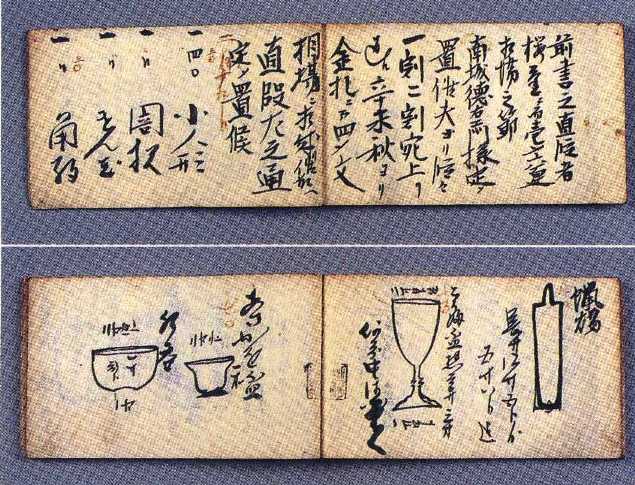

広瀬川に架かる作並橋の手前に平賀こけし店があります。幕末岩松旅館に直助というコケシ工人がいました。仙台領の木地師は惟喬親王(コレタカシンノウ)の綸旨(リンジ)を戴く近江系の木地師が主流で、現在の伝統コケシの産地の多くはこの系統です。前述の新国系統は別です。直助は温泉土産の「ケン玉」などの木地玩具や「ロウソク立」などの日用品のほかに「人形」(コケシ)も作っていたことが万延元年(1860)の「万挽物控帳」の発見で裏付けられました。

店を出て橋を渡ると平成13年建立の回文碑があり、前の駐車場脇の階段を上がった所の小道が旧道です。その雑木林の中を散歩しますと途中に墓碑群があり、作並コケシの祖とされる木地師南条徳右衛門や岩松氏の墓碑があります。歩くこと500㍍ほどで再び国道に合流します。

作並温泉から関山峠までの道は、広瀬川に沿いながら多くの沢を越えて坂下の番所に到着します。ここには宝暦7年(1757)ころまで、御境目守として岩松長三郎が藩から家屋敷を与えられ居住していたと言われています。ここには「坂下境目御番所跡」の標柱と並んで昭和4年に建てた「関山新道開鑿殉難の碑」(三島通庸書)が建っています。

殉難碑の裏には明治13年7月21日に23名の殉難者の50周年忌に建立したとあります。またトンネルを出て滝見台ドライブインに高さ3m、大正15年建立の殉難碑があり、工事火薬を運搬の途中に坂の下で40箱の火薬が爆発し多数の人(氏名記載)が難にあったと刻まれています。多数とは胎児を含めて23名です。

《湯渡戸橋付近 万挽物控帳 木地師南条徳右衛門の墓》

【関山隧道の掘削】

交通運輸は、江戸時代の駄送や駕籠・人足から馬車の時代に続いて、鉄道・自動車の時代に変わり近代社会を迎えます。戊辰戦争で一敗地にまみれた東北諸藩に元気を与えるため明治政府は、東北振興の拠点として、日本最初の近代港湾建設を鳴瀬川の河口野蒜に計画しました。

この計画実現のために、関山街道に馬車の通るトンネルを掘削して野蒜に連結しました。この道路改修とトンネルは明治15年に完成しました。

野蒜築港は2年後の台風によって壊滅し、幻となりましたが関山街道は明治20年の東北線の開通によって全盛時代を迎えますが、明治34年の奥羽線の開通によって衰微の道をたどることになりました。

前述の『関山街道を歩く』(平成21年刊行)の平川教授を中心とする一行12名は、急坂のため背負子で運んだ嶺渡り道と馬車の通行を可能としたトンネルおよび明治新道を平成21年4月29日に踏査しました。私は高齢のため残念ながら参加しませんでした。記載の映像は一行の佐藤大介さんより提供いただいたCDによるものです。私は昭和50年代、文化庁の「歴史の道調査」で歩いていますので、思い出しながら書き進めたいと思います。

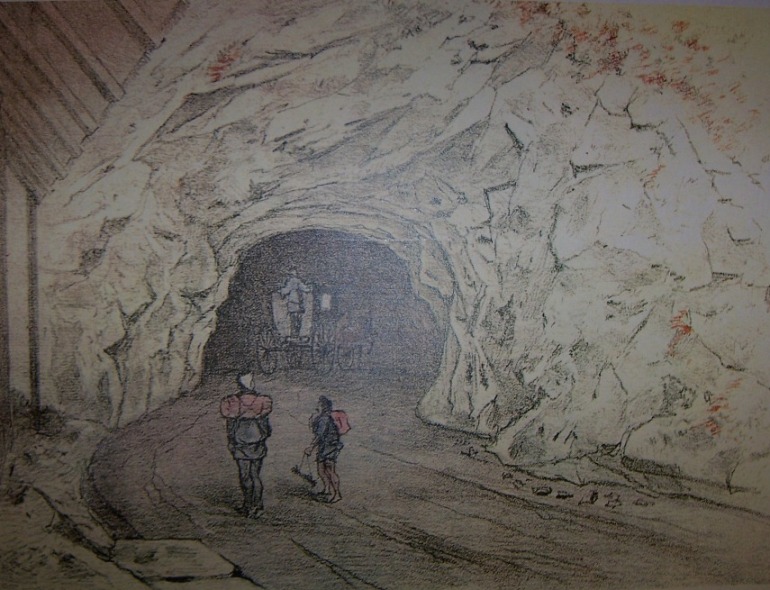

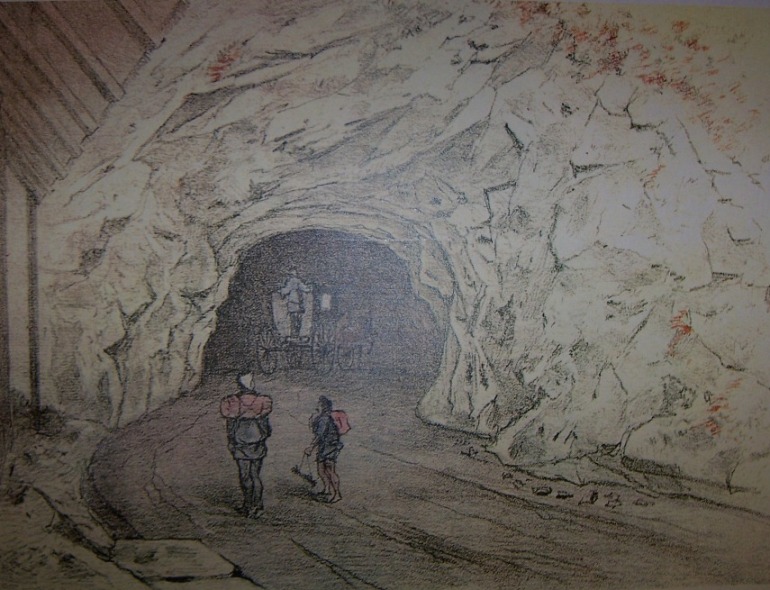

坂下番所から西進しますと明治新道に渡る橋があり左折します。巨岩が道をふさいでいたり、猿が出迎えてくれたりしたことが思い起こされます。歩を進めると江戸期の街道と交わり、急坂の先に坂下番所を見下ろすことが出来ます。さらに山の鼻を迂回してトンネルに向かいます。塞がれた入り口からのぞくと中には水がたまり、286m先に東口の光が見えます。

踏査隊はもときた道に戻り、登りやすい所を見つけて登り始めました。宝暦11年(1761)に記された「奥州仙台領遠見記」には「中ほどに大ふなといふ所あり、ぶなの大木数本あり」と記されていますがどうだったでしょうか。

これからの報告は参加出来ませんでしたので画像は、踏査隊一行の佐藤大介さんより提供いただいたCDによるものです。

《嶺渡りを登る踏査隊》

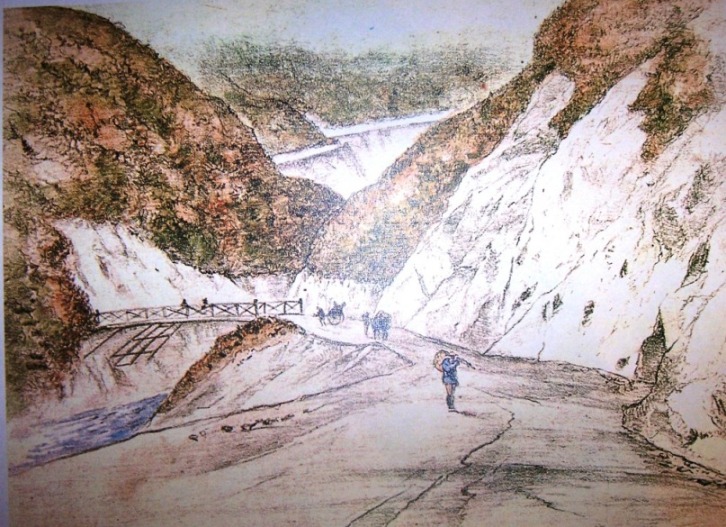

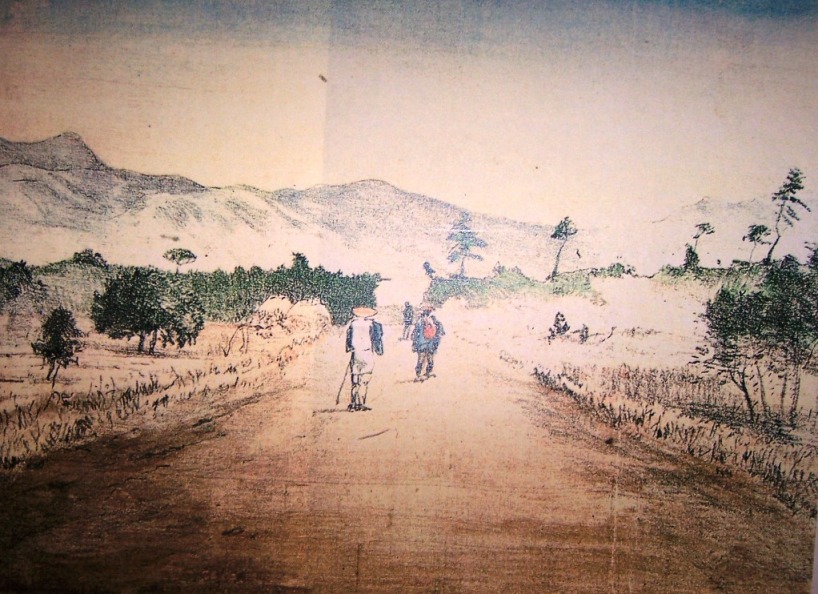

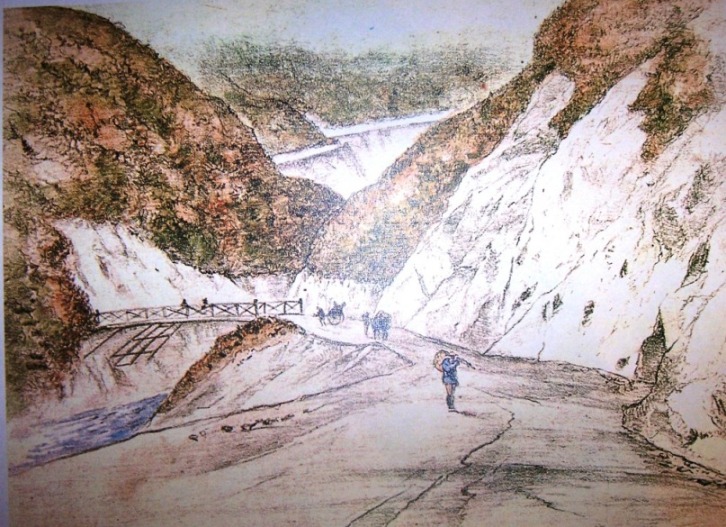

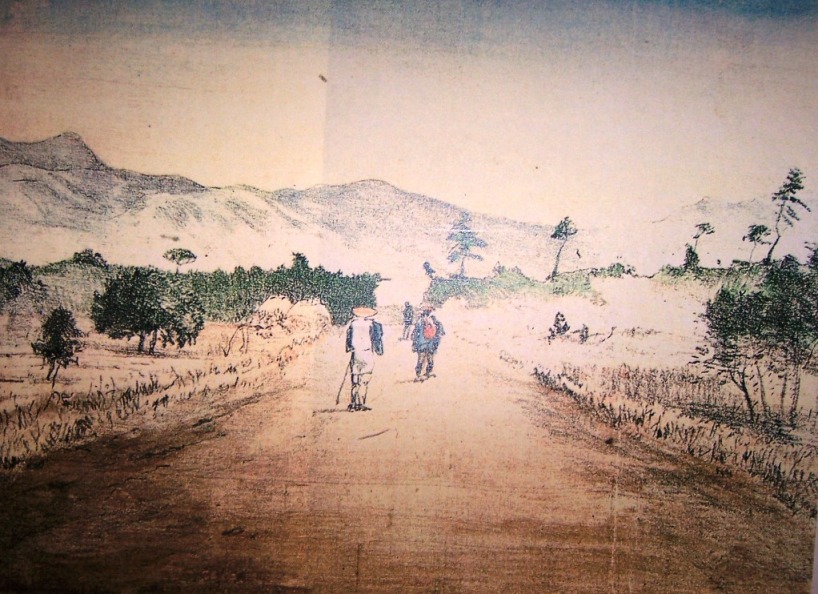

《高橋由一画 左はトンネル図 中央は小屋原より望む 右は神町新道太田新田より関山を望む(東北大学図書館狩野文庫藏)》

【藩境から天童へ】

小屋原は江戸期の街道、明治新道、現国道が合流しています。関山トンネルの落成式は小屋原で明治15年11月3日(天長節)に行われました。福島県令三島通庸は式典に臨み「山を抜き谷を埋めて幾千代も 通ふ車の道となりけり」と詠んでいます。

『北村山郡史』には「万治三年仙台藩主(忠宗)、広瀬川の上流なる坂上より日向山に道路を開き、字小屋原に通ぜり、仙台藩にて番所を坂下に設け、山形領にて関山越長坂に番所を設けて旅人を検せしむ」とあります。関山御番所跡に寄って見ましょう。国道の右側にある長坂集落の入り口付近にある石垣が番所跡です。

《滝見台ドライブインの殉難碑 関山番所跡 稲荷社脇の旧道》

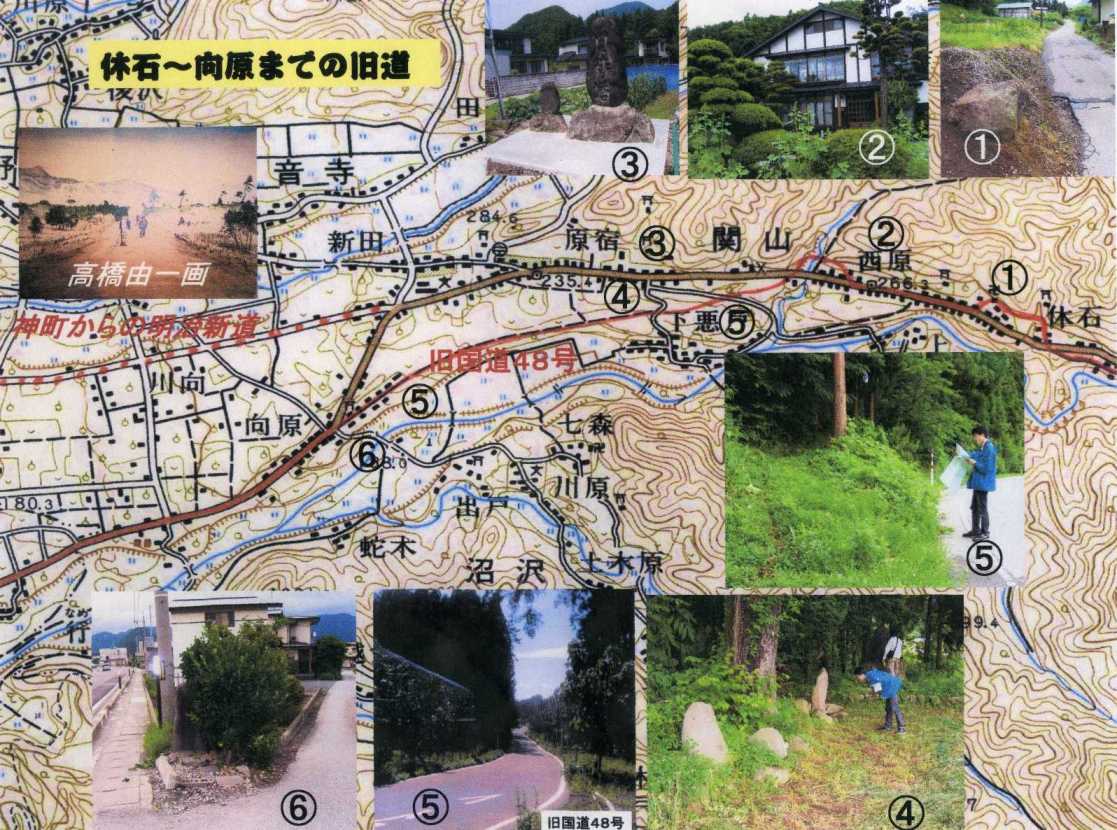

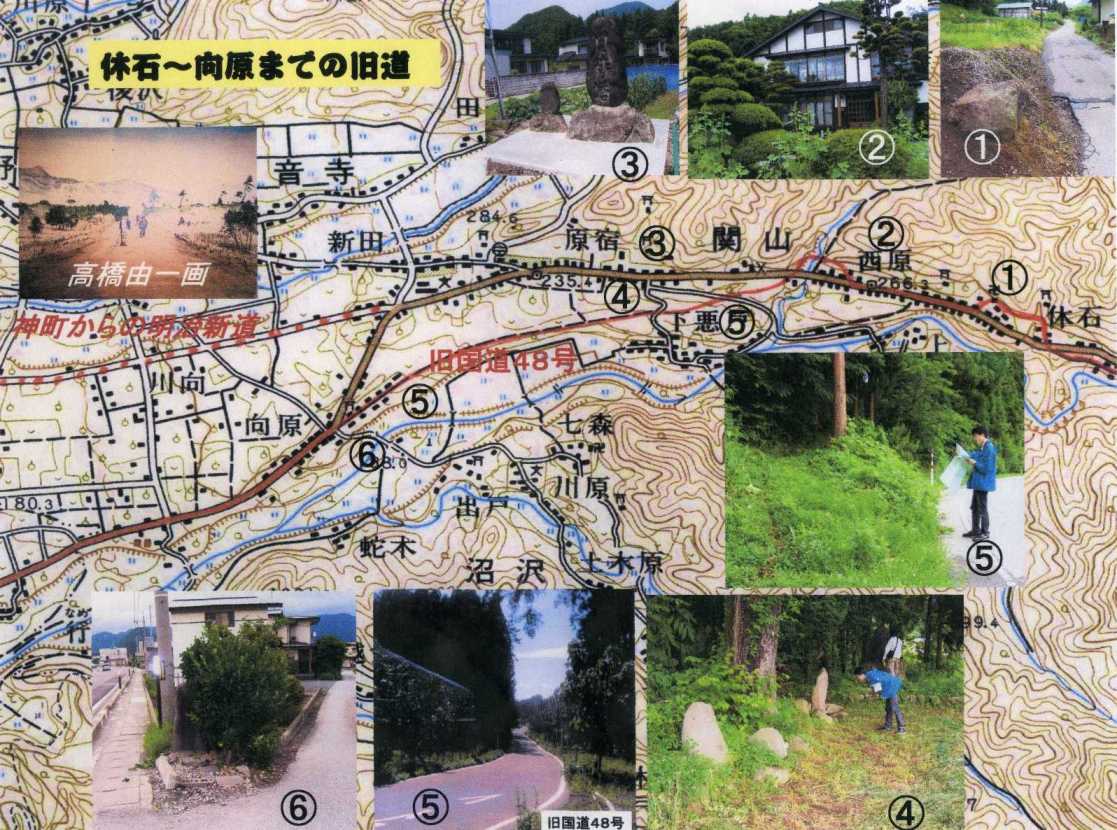

《休石から向原までの旧道》

再び国道に合流して休石の集落に入ります。休石という地名や休石は街道沿いのあちこちに残っています。旅人が一休みした所でしょう①。再び国道に出て西に進むと国道の北に、高崎村の初代村長村山和十郎生誕の標識があります。和十郎は明治15年の関山街道の開通に尽力し、明治22年に関山村・観音寺村等が合併した高崎村の初代村長です。その後、高崎村は奥羽線の開通により衰微し、地区民を率いて北海道に移住しました②。

この先に半鐘が見え、その下に「日待塔」があります。この前の舗装された道を下りて④の古碑群に向かいますと旧国道48号に出合います⑤。旧道48号はここで途切れ、旧道は東に続き、⑤の所に追分け石があり「右ハ上あくと 左は仙たい」とあり、仙台道を進むと国道48号と交わるまで江戸時代の旧観を楽しむことが出来ます。引き返して旧国道を西進しますと現国道と交わり、そこに「右はぬまさわ道 左はせんたい道」刻まれた追分碑が立っています。

この旧国道とは別に明治15年に造成された明治新道があり、明治34年の大日本帝国陸地測量部の地図にはこの道に関山街道と表記されています。高橋由一の画で新道に沿う太田新田より関山方面を望んだ画で朱の点線は神町(ジンマチ)まで続いています。

【羽州街道と関山街道が合流】

向原から西は河原子集落で国道48号が旧道のバイパスになっている程度なので通り過ぎることにします。

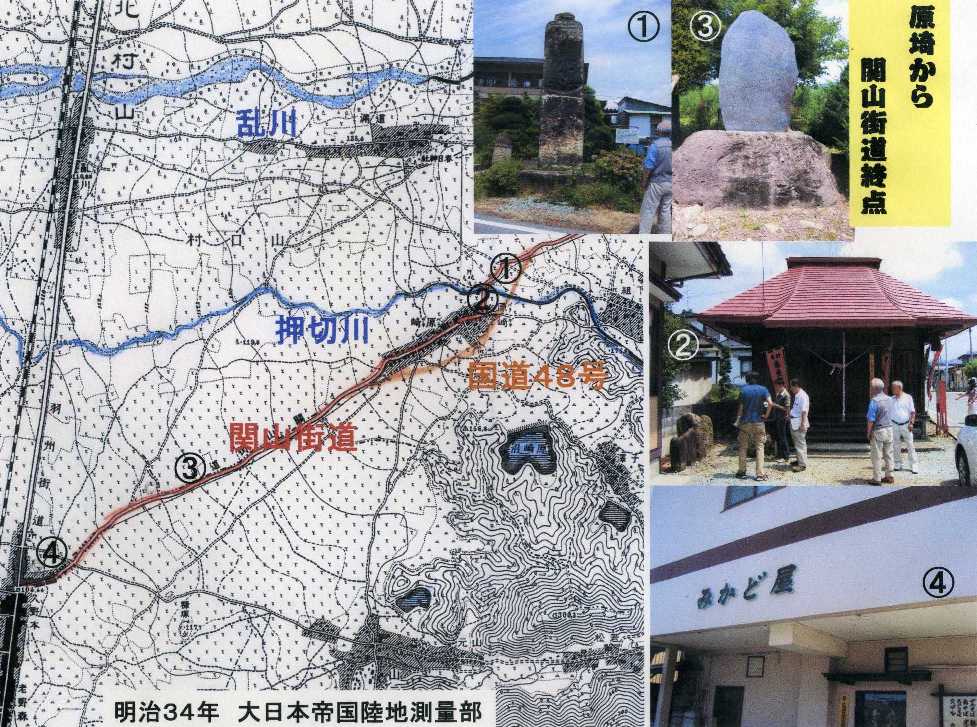

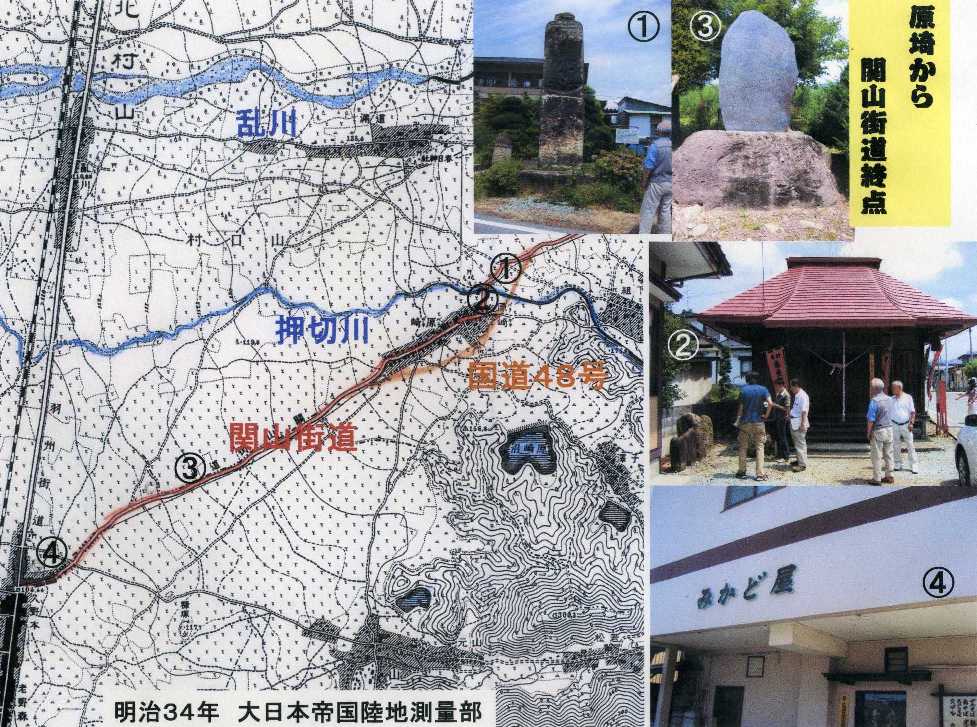

原崎集落から羽州街道との合流点までを、『関山街道を歩く』見ながら、明治34年「大日本帝国陸地測量部」の地図でたどることにします。

国道48号は原崎の集落を避けてバイパスとなっています。国道から離れてしばらく行くと右手に「山口の大仏(オオボトケ)」が立っています①。山形県随一の板碑で、なんと4.5mの高さがあり、天童市指定有形文化財になっています。

原崎集落に入りますと地蔵堂があります②。狭い境内には古碑群があり、さらに西進すると国道の北に明治30年に建てた「山口村開田記念碑」③があります。伊東家13代儀左衛門は慶応義塾で福沢諭吉に学び、山口村の名主を務め、原崎沼の改修工事など治水・開田い大きな功績をあげています。碑の撰文は福沢です。

関山街道と羽州街道の合流点は、天童市内の国道13号(羽州街道)沿いいある「食堂みかど屋」④前です。

とうとう関山街道を仙台から天童まで歩き通しました。旧道の長旅、読み疲れませんでしたか。ひたすら旧道をたどりましたが、脇道には多くの史跡や名勝があり、多くの史料・写真で『関山街道を歩く』は紹介しています。

関山トンネル・街道は近代遺産に登録されたと聞いています。やがてトンネツ内を語らいながら歩ける日がくるのを夢見ながら終わりとします。

ホームヘ戻る

高倉淳のホームページ