�����ӂ̌Ó�

�@ �v�����[�O

�@���R���͌Ñ�̊X�����Ǝ��ꂪ���ł����A�Ñ�̒n���s�����ł��B���̋�����ʂ銲�����H�i�����j�����R���ł��B

�@�w���{���I�x�̌i�s�V�c��\���N�̏��Ɂu�����̒��ɓ������̍�����A���̍��̐l�͐g�ɂ��ꂸ�݂����āA�l�ƂȂ�E���ł���A������ڈƂ����A�y�n���ōL���A�����ĂƂ�ׂ��v�Ƃ���A�ڈ�(�м)�肷�邽�߂̌�ʘH�Ȃ̂ł��B

�@�u���쎮�v�ɂ������ӂ̌Ó��Ɗ֘A����w�������L���Ă݂܂��傤�B�i�@�j���͌��ݒn�ɔ�肳��Ă���n���ł��B�Ďi�z�́j��ēc�i��͌��j�E�ʑO�i����s�ʍ�j�E����i��蒬����j�E����i���s�S�R�j�E�����i���{�j�E����i�g���j�E�F���E�ʑ��i��o�R�j�E�I���i���j�E�ֈ�i���ֈ�j�E�����i�O��j�E�_��i����j

�@���C���iij���)�́A���R���Ɠ����������o�c�̂��߂̊C�����̓��ŏ헤�܂ł̊����ł��B

�@���C���i���϶���j�͗{�V�R�N(719)�ɏ헤����C�ɉ����Ėk�̋ʑO(�ϻ�)�w�܂ʼn�������܂������A100�N��̍O�m�Q�N(811)�Ɂu�������C���\�w��p���v�i���{��I�j�Ƃ���A���L(Ŷ)�E����̂Q�w��݂��ē��R���Ɍ��т��Ă��܂��B�p�~���ꂽ�\�w���ǂ��ł��邩�́A�킩���Ă��܂���B

�@�������ē��C���͐��j��������܂����A�����T�N(1189)�̌������Ɖ��B�������̍���ŁA���̕l�ʂ�̓����t�������R�𗦂��ĕ���Ɍ������A���͐�t�ƈꑰ�ɂ��̒n�悪���܂Ƃ��ė^�����܂��B

�@���X���i���϶��)�̖��̂́A��䂾���łȂ��悭�p�����Ă��܂��B�s�v�c�ɓ��R���̖��́A���\���ɏ����ꂽ�n���ɂ��o�Ă��炸�A�w�ǂ����X���ƋL����A�`������Ă���Â��������X���ł��B������O���ɒu���Ȃ���Ó�������Ă݂܂��傤�B

��@�A�b�v�����C��

�@���j�Ɏc�铌�X���́A���`�Ƃ��u��������ܗ��̊ւƎv���ǂ��@�݂������ɎU��R�����ȁv�Ɖr�܂�Ă���ܗ��̊ցi���킫�s�j�Łu�݂��̂��v�ɓ���܂��B�ܗ��̊ւ͂��Ƌe�c�̊ւƌ������B�O�ւ̈�ɐ������Ă��܂����B�ŋ߁A�ܗ��̊ւ͗��{�����i�y�̊փ_���j��������Ă��܂��B

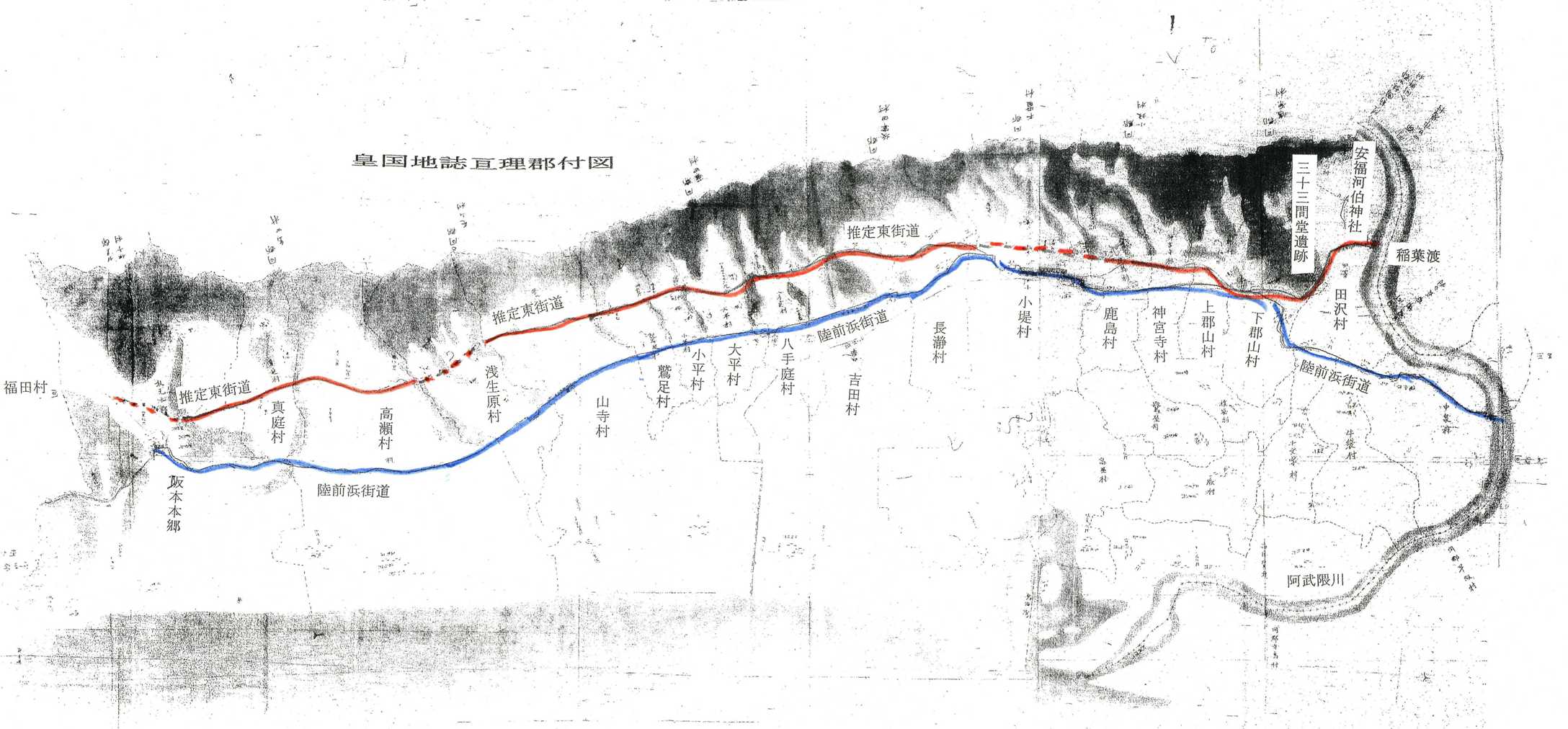

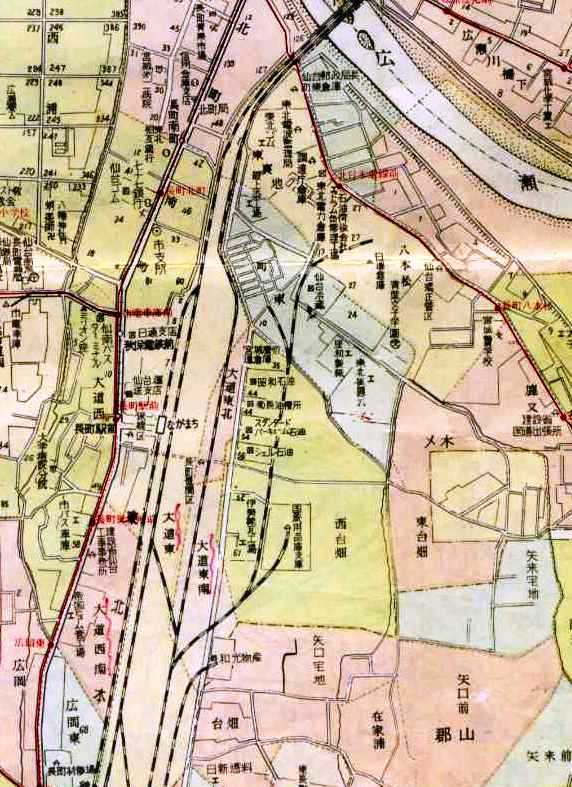

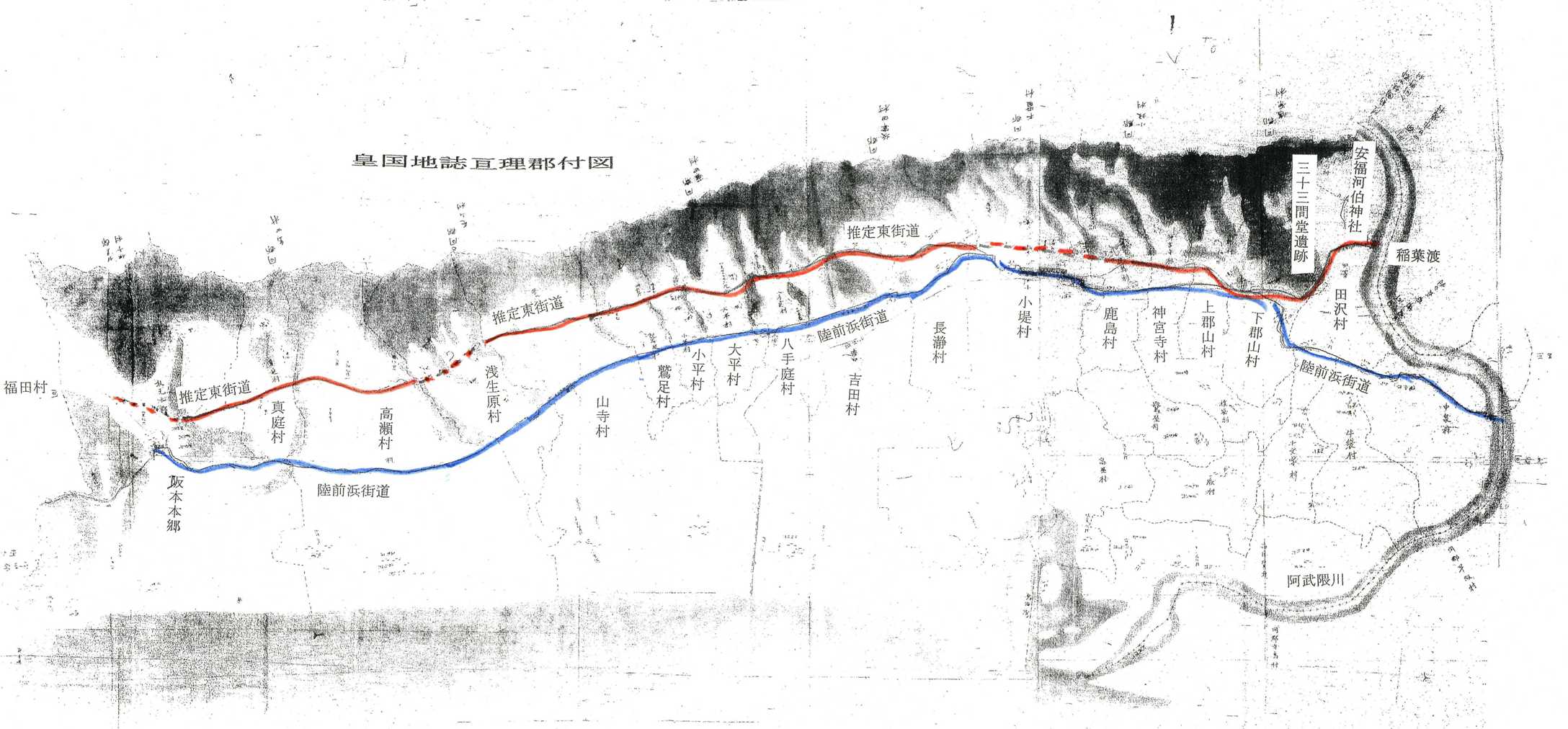

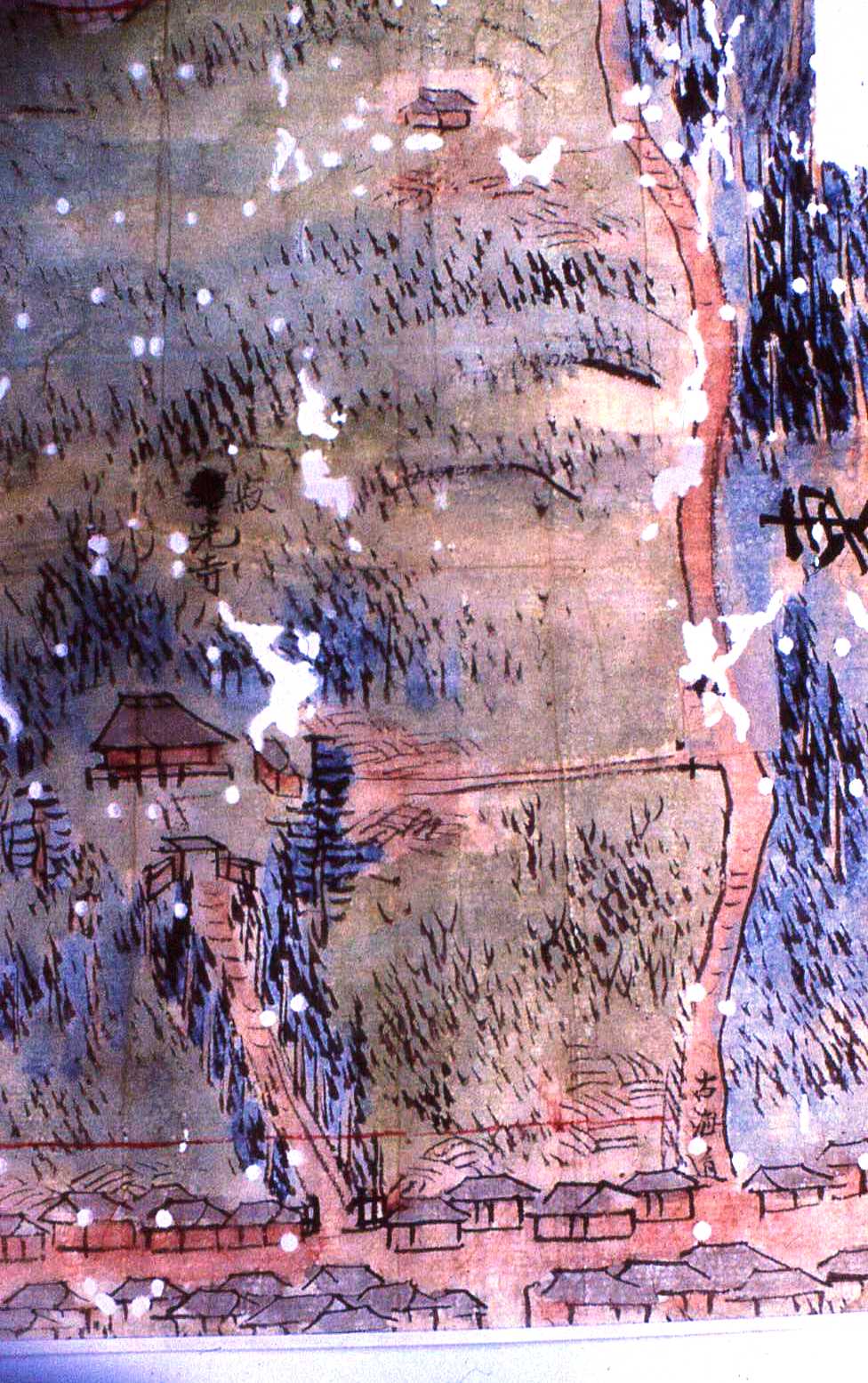

�@�C�����̓���k�サ�{�錧�ɂɓ���ƁA�����G�R�n�̘[��ʂ�܂����A�����Ƀ����S���͔|����Ă���A�A�b�v�����C���ƒʏ̂���A���̓������X���Əd�Ȃ��Ă���悤�ł��B���̓������N�ɕҎ[���ꂽ�u�c���n���t�}�v�̘j���S�n�}�i����18�N�j�����Ă݂܂��傤�B��������C���A�������O�l�X���i�]�˕l�X���j�ł��B

�@���X���̓��ɂ͐_�Ђ�ޗǁE��������̈�Ղ��_�݂��Ă��܂��B�����G�R�n�̖k�[�ɂ́A�O�\�O�ԓ����Ɉ�Ղ�����A��t�̓n���ň����G���n��Ɓu�ʑO�w�v�i�ʍ�j�œ��R���ƍ������܂��B

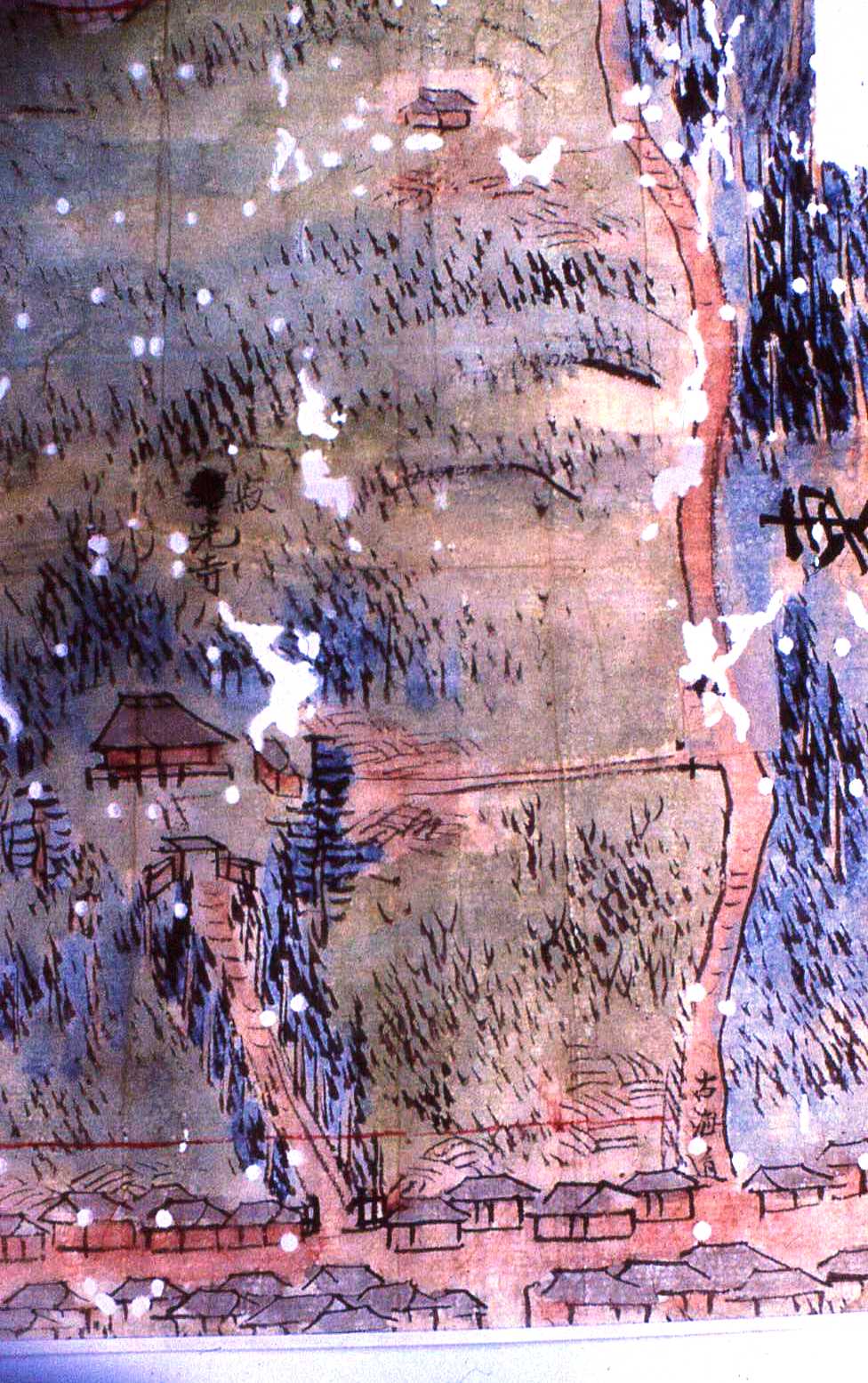

�s�j���S�c���n���t�}�t

�s���͎R�{�����R���@�����͘j����������@�E�͎O�\�O�ԓ���Ղ��������ɓ������t

�@ ��@�ޗǁE�������}���̓�

�@���}���̓����X���͍c���n���t�}�Ɏ���Ŏ�����A�u���C���v�ƋL����Ă��܂��B���͗��H�X���i���B�X���j�ł��B���̓��͂V���I���A�����ɍ��{���o����O�̌S�R���Ɉ�Ղɒʂ��Ă��܂��̂œ��R���ƍl���Ă悢�Ǝv���܂��B

�@��ʂɓ��X���ƌĂ�Ă��邱�̓��́A����s�쒷�J�̐�ѐ_�ЁA�������̒˂��o�āA�O�F�g<гټ>�̋����_�ЂւƑ����A����s�ɓ���}���p���ՁE���c�_�Ђ�ʂ��Ď��������̕�ɂ��܂��B����ɖk�ɐi�ނƁA�O�����ɌF��ߒq�_�Ђ�ꡔq��������䉼�{������܂��B�����́u�ܕ��̒ҁv�ƌ����Ă����ʂ̗v�Ղł��B�������낢�Δ肪�����Ă��܂��B

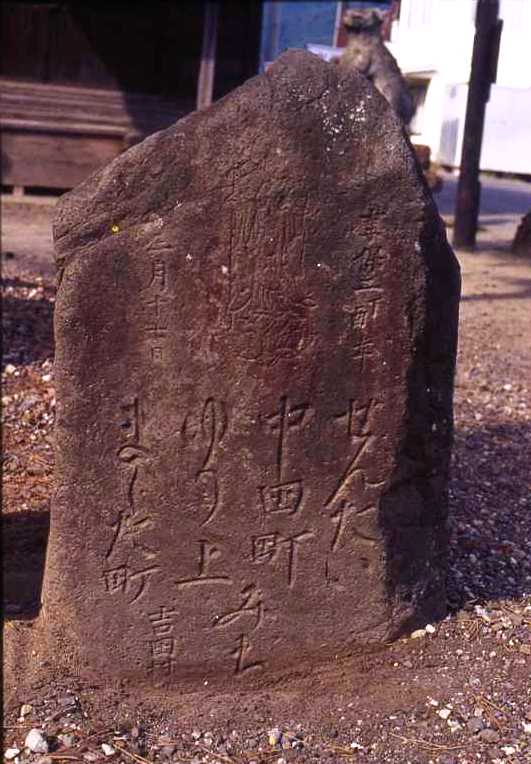

�u�����@���c������@�܂��c�܂��v�u���܂̂����@�ق��v�u�Ȃ��R�@�قʂ܁v�u���������@�삳�����@���c���v�u���܂��܂́@�������_�v

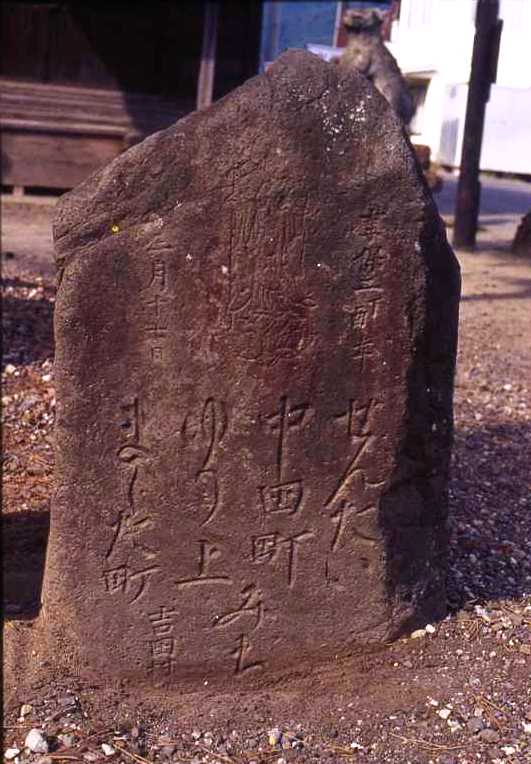

�@�O�����͍]�ˎ���̏��߁i���i�Q�N�j�ɐV���ɒ����Ă��s����قǐl�X�̌𗬂�����ł����B�u�X�o���̘^�v�i���p���V�j�Ƃ��������W�N(1811)�ɐ��������{�ɂ��Ɓu�c���̏��߂܂ŏ���ӂ��Ìy�E���O�Ȃǂ֒ʍs���闷�q�A�ēc�E�Ζ؉w��萛���h�ɂ�����v�Ɠ��킢�̏�i���L����Ă��܂��B

�s���͋����_�Ё@�����͓��c�_�@�E�͎��������̕�t

�s���͌F��ߒq�_�Љ��{�@�����͓��W�@�E�͌F��_�Ёt

�@

�@ �O�@�����ӂ̌Ó�

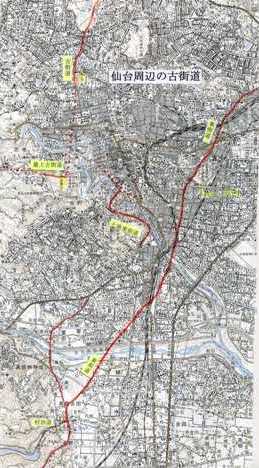

�@���܂ŃA�b�v�����C���E���}���̓������ǂ�A���ꂩ�炢�悢����s�ɓ���܂��B���s�͈ɒB���@�̏鉺���ł��B�Ƃ������Ƃ͌Â����͐��鉺�G�}�ɂ͕`����Ă��Ȃ��Ƃ������Ƃł��B

�@���̕`����Ă��Ȃ����������o���̂����̃z�[���y�[�W�̎��ł��B�����邽�߂Ɉ�Ԑ��m�Ȃ͔̂��@�����ł��傤�B��������c�́u���m�d��Ձv�ł͓��H�̈�\���m�F����Ă��܂��B

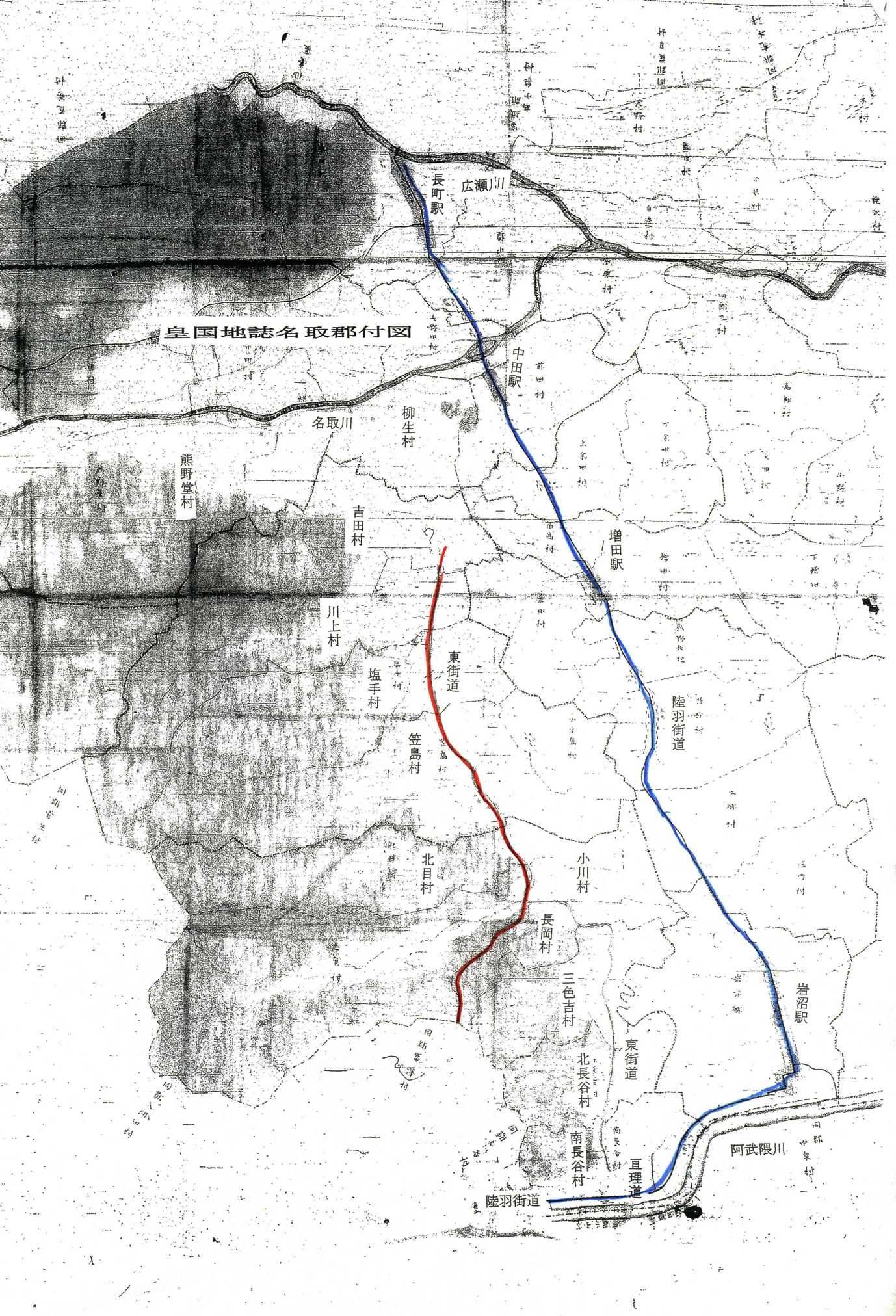

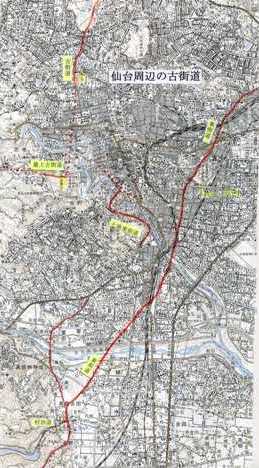

���R���͌S�R���痘�{�������f�w����ʂ�A���{���̐��Ԃɔ�肳��Ă��鐲��(�ԁj�Ŗk�Ɍ�����ς��u����w�v�g���Ɍ������܂��B

�@�����̔���Ó��ւ̋��D��U���Ă���܂��B�]�ˎ���ɏ����ꂽ�L�^��G�}�E�n�}�������̂��Ƃ������Ă���܂��B���Ƃ��Ό��\���ɐ��������w��䎭�̎q�x��u�X�o���̘^�v�Ȃǂ�����܂��B��҂͐o�ƚ���܂ɓ���Ď̂Ă�Ƃ��������ł����A�ǂ����Ăǂ����ċ���������e����t�l�܂��Ă��܂��B���̂ق��u����ƋL�^�v�Ȃǂ̓��L�ށA�I�s���Ȃǂ̏��L�^�ɂ��L�����ƌ�����̂ɏo��܂��B

�@�i���ԓ`�����Ă����`����n�����d�v�Ȏ肪�����^���Ă���܂��B

�@�����͂��Ă����A�����n�߂邱�Ƃɂ��܂��傤�B�܂����{�����ւ̓������ǂ邱�Ƃɂ��܂��B

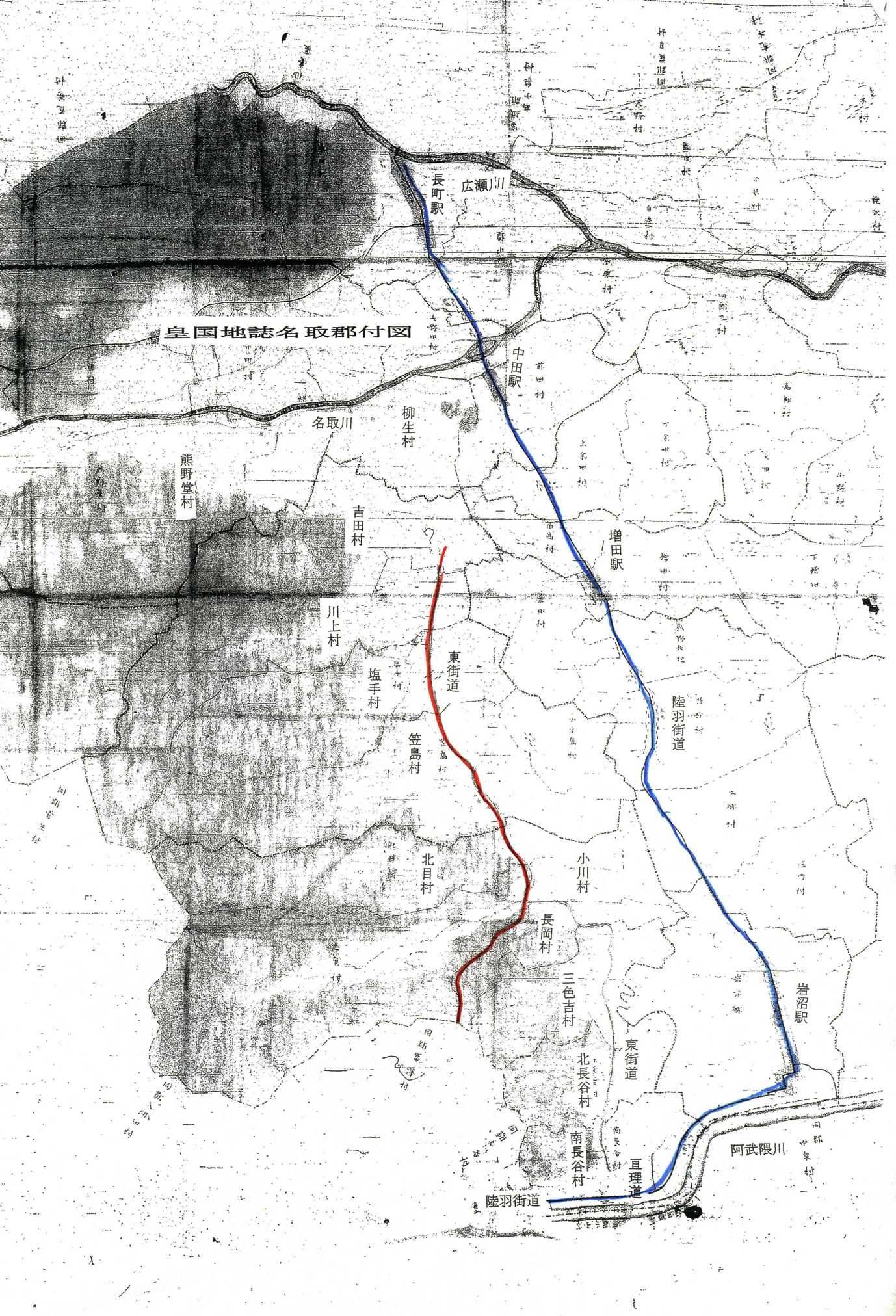

�@�l�@�`�����X���Ɖ��m�d���

�@�u�ܕ��̒ҁv��k��300�b�قǐi�ނƓc�̒��ɉE�܂��铹������A���̓���i�ނƐ��s�Ɩ���s�̋��ɏo��A���s���͂�������ƏZ��E���X�X�����܂��Ă��܂��B���̋��E���ɉ����Ėk���ɐi�ނƎ��삪�J���ċ����炵����������܂��B�n���ł͂��̓����u�����܂����ǂ��v�ƌ����Ă��܂��B���Ƃ͎O�������璼������������������܂���B

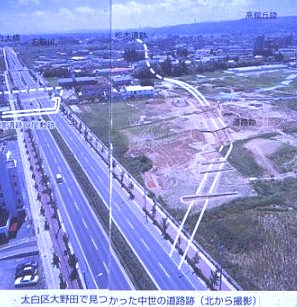

�@�r���A�E�ɕ��i�Q�N(1273)�̔�Ȃǂ����Ȃ��疼���̓y��ɏオ��Ό����������c�ŁA���a63�N���畽���S�N�ɔ��@���ꂽ�����̈�\�u���m�d�v��Ղł��B����c�̐�䐅���ǂ̋߂��ɕ�������́u���掛�Ձv�ƌ����鏊������A���X���ƖΒ�X�����������u�����v(����)�Ƃ����Ă��܂��B�w���s�j�x�̌Ñ㒆���҂ɂ́A���́u���X���v�͒����̉��哹���p�������\���������ƋL���Ă��܂��B���̓��Ղ̔��@�����ɂ���ċЂR�`�S�b�ɂP�b�O��̑��a�̂���S��360�b�̓��H��\���m�F����Ă��܂��B���̓��͂V���I�㔼�n�݂��ꂽ�S�R���Ɉ�ՂɌ������Ă��܂��B

�@���́u���哹�v�́u���R���v�Əd�Ȃ�Ȃ��̂��Ƃ����f�p�ȋ^�₪�c��܂��B

�s���͖����̓��X���@�����͓��@�E�͓��H�Ձt

�@

�@ �l�@���{�������f�w����̌Ó�

�@�����̍��{����邪�n�������̂��_�T���N(724)�ł��B�S�R��Ղ͂͂�����������V���I�㔼�����ł��̂ŁA���������w�Z�ŏK�����剻�̉��V(645)����Ԃ��Ȃ��̂��Ƃł��B

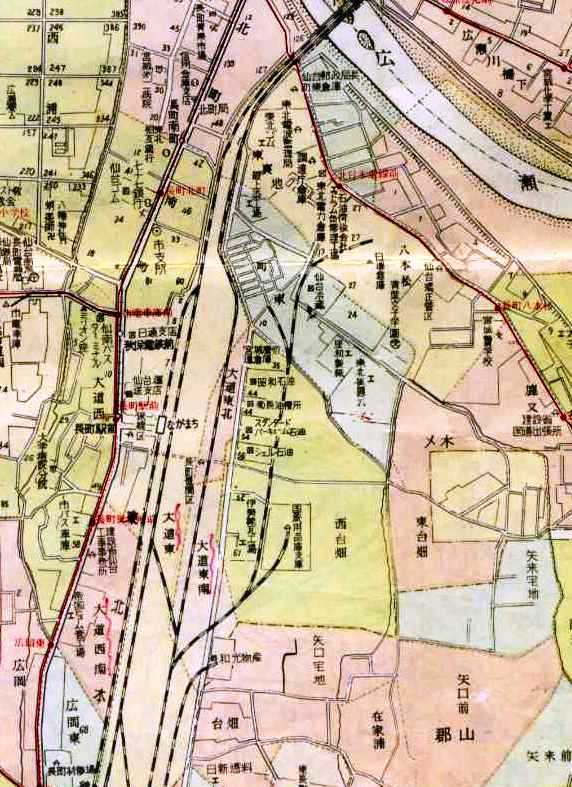

�@�����̐}�͌S�R�t�߂̕����}�ł����A�i�q�̐��H�ɉ����āu�哹���k�v�u�哹����v�u�哹���v�u�哹����v�u�哹���v�Ƃ����n�����L����Ă��܂��B�u�哹�v�͓��R���ł͂Ȃ��ł��傤���B

�@�S�R��Ղ���L�����n��A�i�q�u���X�����v���߂���ƕ������i��ы�j�Ŗk�ɒ��i�A�����_�Ђ��߂���ƁA�؉��̖�t������̓��ƌ����A���̂s���H�Ɂu���X���v�̒ҕW�������Ă��܂��B

���X���́u�݂��̂��v�Ɓu��܂Ɓv�����ԏd�v�Ȍ�ʘH�ł������B�����ł͌Ñ�̎j�ՂƓ`���ɕx�ޖ��敽�쐼�̎R����ʂ�A�������������߂��đ����Ɍ��������Ɠ`�����邪�A�ڍׂ͒肩�łȂ��B

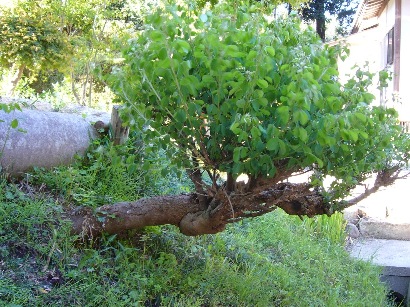

�@�������瓌�k�i����Ɠ��ؒ��w�Z�̐��Ɂu���X���v�ƍ��܂ꂽ�肪����A�{�����߂���Ɛ�ΐ����Ƌ{��쌴�w�i���͒n���j�̂����u���X�����v�ł����B���������炱�̕ӂ܂ł̓����{���ł��B�����ɂ͌�(�t�)�̓�����邱�Ƃ��ł���悤�Ȕ��̖̉���s�l��ڈ̓����Ɍ����������̏W�c�̏�i�ɕ����ׂĂ݂ĉ������B�Ԃ��炭�͍̂��̋{��씋���R�T�ԂقǑ��������悤�ł��B���݂��������ގ��ɂ͒��a15�p�قǂ̖ؔ������݂ł��i�u�{���̖ؔ��v�����ĉ������j�B

���X�������z���E�܂��A�{��������E�������瑽���Ɍ������܂��B

�@���������R���͑����ɒ��������A���{���������k�ɕς��A�����g�����ɉ����č���w�i�g���j�Ɍ������܂��B���R���Ƒ��������ԓ����R����ՂŔ��@���ꂽ�u������H�v�ł͂Ȃ��ł��傤���B

�s���͌S�R���Ɉ�Օ��ߐ}�@�����͕��������X�����@�E�͒ҕW�t

�@

�s���́u���X���v��@�����͐��ގ��̖ؔ��@�E�͑���铌����H�w���s�j�x�t

�@

�@�܁@���Ȃ����

�@����286���o�X���N���O�ʼn��Ԃ���O���ɉ����Ɓu���X���v�̕W���������Ă��܂��B�������犕�ˌÕ����E�Ɍ��Ȃ���i�ނƍĂэ����ɏo�����܂��B�����͍����̊g���H���̂��ߏ��ł��Ă��܂��������̖k�ɕ��P�Ԃقǂ̏��a���c��A�����R�����Õ��ɂ��ǂ蒅���܂��B

�@�����œ��͎O�����ɕ�����܂��B���̈�͏��a19�N�ɑ������ꂽ�V���A���̓�͑喞�����Q�N(1659)�Ɍo�P������ڐ݂��邽�߂ɊJ�킳�ꂽ���A���̎O�������N�ԈȑO�̓��X���ł��B

�@�����R�͓��H�J��̂��ߐ�ʂ��ƂȂ�A�K�i���オ��ƁA�������Ă������a�ɂȂ���܂��B�u���Ȃ����v�Ƃ����̂͂��̋}��������̂ł��傤�B��������͕��R�ȓ��ő喞���O��ʂ��Ē������Ŗ����N�ԈȌ�̓��ƍ������܂��B

�@�Ԃ��Ȃ������������܂����A��̏�ɐ��O�\�O�D���̎����ω�������܂��B�u��䔋�v�Ƃ����Ï��ɂ́u�z�H�@���X���̐Ղɉ]�����@�������̐l����n��A�z���ʂ�ƂĎz�����t���Ƃ����v�Ƃ���A�u��䖼�������v�ɂ́u�s��薼��E�}���E���c�_�O�A�R���ɂ��ĖP��A���Ȃ���ɂ�����āA����������z����͂�n��ăP�܂ցv�Ƃ���܂��B����������肫�������Ɂu��R�{�N�v�Ƃ����Δ肪����A�����ōL�����n�����̂ł��傤�B

�s���͑�N���O�̕W���@�����͊��ˁ@�E�͈����R�ւ̏��a�t

�@

�s���͈����R�K�i�@�����͎����ω��@�E�͍L����n�͒n�_�t

�@

�@�Z�@�ŏ�ÊX��

�@���k��w�����A�������ɍŏ�i�R�`�j�ւ̌Â��X�����c���Ă��܂��B�����ɖڂ�ʂ��Ă݂܂��傤�B

���۔��N�i1723)�́w��䔋�Òn���x�ɂ͐���̌Ճm�傠���肩��A�����̐���t�߂��o�Ĉ��q���ʂɒʂ���ŏ�ÊX�����������ƋL����Ă���B�Â̔�͂��̉����Ɍ��Ă�ꂽ������אł��������ƌ����Ă���B�܂��c�����Օ��߂ɁA��Ŗk�R�Ɉڂ��ꂽ�t�R������������ĖÔ�͂��̖�O�ɂ������@

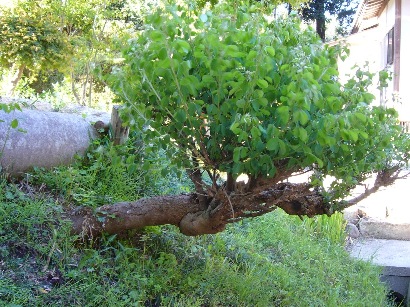

�@�Â̔肩��c�����Ղ��o�Đ��ɐi�ނƔ����`���̓��������Ɏc����A���ӂ̐A���i�ς�w�i�ɁA�����Ɏv�����͂��y���ގ����o���܂��B

�@���͓��k��w�H�w���̕~�n�œr�₦�܂����A���̉����͐�䐼���H�t�R�g���l���̏o���ɂ��鋽�Z�قɂȂ���܂��B�u�X�o���̘^�v�ɂ́u���Ó��@���钆�ɌÊC������A�̂̉��ғ��ŏo�H�։����������A�H�B�X������Ɉ�ۍ������R����A�R�̖���R�Ƃ����v�Ƃ���̂͂��̂�����ł��傤�B

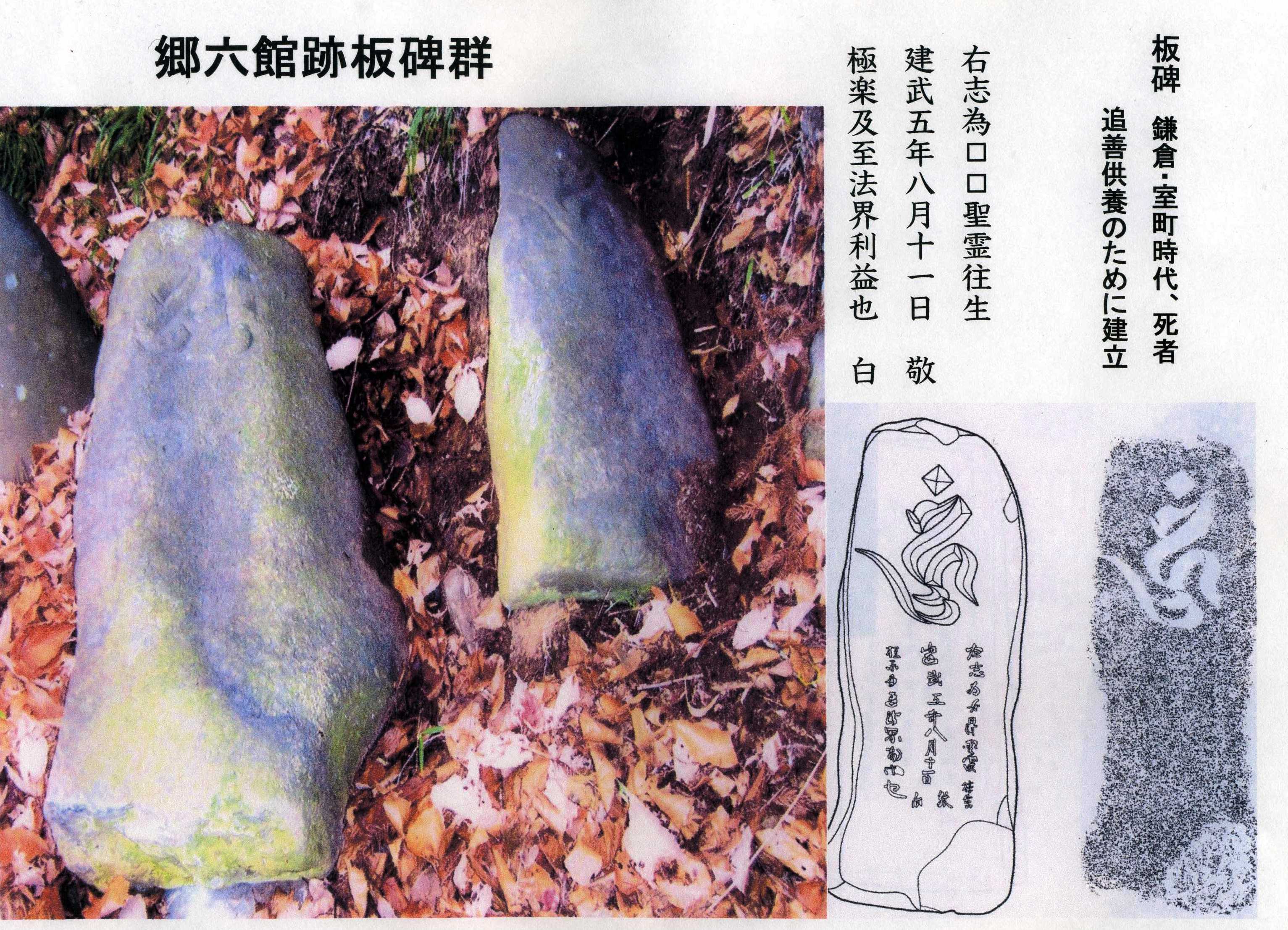

�@���Z�ِՂɂ͌����T�N�̔�ȂǂR�����A�߂��̑�~���̔�A�R�̎R�����ɂ�����ӎ��̔�A�������瑾����i�H�ہj�̓���X���ɉ������f���[���v(�Ʒޭ��j�[����[��_���Ɣ肪�����܂��i�w���s�j��ҁx�B�₪�Ĕˋ��œ��͎R������ʂ��ĎR���֍s�����Ɛ������z������h(���)�ւ̓��ɕ�����܂��B

�@���ɍŏ�ÊX���̓��ւ̉����́u��䔋�v�ɂ���悤�ɌՃm�傩�����؈ዴ�叼�~�Ղ��o�āA�b����n��u�b�s�����v���璆�R�ÊX���ɍ�������Ƃ��l�����܂��B�叼�̉��~���ɂ͔肪����A���̔�͌��݁A�Е�������_�{�Ɉڂ���Ă��܂��B���k��w�}���ّ��w���厁���܁x�̂S��91�ԁu���N���R�N���ÐՁv�ɂ́u����؈ዴ�叼��Ð̉��҂ɂāv�Ƃ���܂��B�������N���R�N����̂���Ƃ���Ƃ͕ʂȂ悤�ł��B

�s���͖Â̔�@�����͍ŏ�ÊC���@�E�͎c�����t

�s���͖Â̔�@�����͍ŏ�ÊC���@�E�͎c�����t

�s���͋��Z��@�����͓b�s�����@�E�͉�����t

�s���͋��Z��@�����͓b�s�����@�E�͉�����t

�@���@���R�ÊX��

�@�։����̐��e�̍⓹������ƌÊX�����������A�r�����w�Z���E�Ɍ��Ȃ���_���Ђ̏��Ŕ~�c���n��܂��B�i�u�R�̊O���ɉ����Đi�ނƁu���̐X�����v�������܂��B

�@�����ɓ���p��(����¶)�̑O��ʂ�߂���ƒn��̕������t�����u�G�t�X���v�ł��B�����̓��[��ʂ蔲����ƁA�����삪����Ă���A���̂����ƂɐΔ肪�����Ă��܂��B

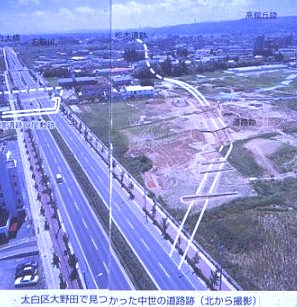

�@�ڂ̑O�ɉ��Α勴�������A�ÊX���͋��̓��ɑ����Ă���A�Z��̗��ɓ��Ղ��c���Ă��܂��B�X���͖k������z�����k�c��ɉ����Đi�ނƓ��H�_�Ђ�����܂��B���̕��߂������Q�N�̔��@�ɂ���Ē����̓��H��\���o�y��������Ղł��B

�@�����Ŏ��k�c���n��Ɩ{���k�c�ł��B�V�������B�X������������A���܂ł̓��͌ÊX���ƂȂ�A�{���k�c�̐l�����͎��k�c�h�Ɉڂ�܂����B

�s���͗։����Ǝ�����̊ԂɌÊC���@�����͉��Α勴���Ɏc�铹�Ձ@�E�͔��@���ꂽ���Ձt

�@���ˏd�b�̍���ό����A���R�̎����_���ɎQ�w�������̋L�^�Ɂu���k�c���߂��̈ꗢ�˂���E�ɍ�ꓹ���\���]�Œ��R�ÊC���ɏo�ʁv�Ƃ���܂��B�ό��͂��̌�A�k�R��������爤���Г��r�����_�i���H���Ёj�E���q�����X�������蔪�����o�čL�����n��A�T���̐�䉮�~�ɋA��Ă��܂��B

�@���R�ÊC���͗։��������͏鉺�������ɂ���ď����Ă��܂����A�u�X�o���̘^�v�Ɂu�����Ő���i�L����j��n��A�Е����E�x�q�E�V��ɂ�����k�R�։����̒��R�ʂɎ���v�Ƃ���܂��B

�@

�@

�@�z�[���w�߂�

���q�~�̃z�[���y�[�W