�v�����[�O

�����g���ƒY�ē����̓`���ɂ��ẮA�قƂ�ǂ̓ǎ҂��m���Ă�����ł��傤�B���̂g�o�ł͂��̓`�����j���Ƃ��Ăǂ̂ւ�܂ŗ��t�����邩�A�������Љ�Ă݂����Ǝv���܂��B���̎ʐ^�͌I���s������(���j�ɂ��铡���v�w�̕�ł��B���̕�ւ̓o����Ɂu�Y�ē��� �v�w�̕�v�Ƃ��������������Ă��܂��B���p���Ă݂܂��傤�B

�@���B�Y���J���ƂƂ��ɕ����������̍��A�����E�����ɒY�Ă������Ă��铡���Ƃ����p���Ȓj���Z��ł����B������A���̓s����A�����̊ω��̂������ŕv����ׂ��l�����B�����ɂ��邱�Ƃ�m�炳�ꂽ���҂̖��i�O���E��b�̖�������P�̐�����j���A���������ɉ����Ă����B��l�͕v�w�ɂȂ�A�k���i�k���j�A�k���A�k�Z�Ƃ����O�l�̎q�����������B���q�����͐������A���c�����{�̎R���ɁA���فA��فA���قƉ��~���\���Ă����Ƃ����B

�@�Z��͓����G�t�Ɏd���A���Ɖ��B���������鍋���ƂȂ����B���ɌZ�k���͋`�o�̈ē����Ƃ��ēo�ꂵ�A�܂��ߍ݂̎��Ђ֕������[����������ȂǁA�����k���M���Ƃ��Ă̎��т͗L���ł���B

�@�����v�w�͕��������̐m���N���ɖS���Ȃ�A�핟���̗��R�A����R�ɕ�����������A�����������ݐ����ܔN�i�ꎵ��܁j�A���̑�̓����X�؍��������y�̈̐l�������]���Ĕ蕶�����݁A���ݒn�Ɉڂ��đo�̐Γ��ƂƂ��Ɍ����������̂ł���B

��@�Y�ē���v����

�@�@�����n���͋߉q��̎��̐l�Ȃ�A���B�I���S�O�������̎Y�ɂāA

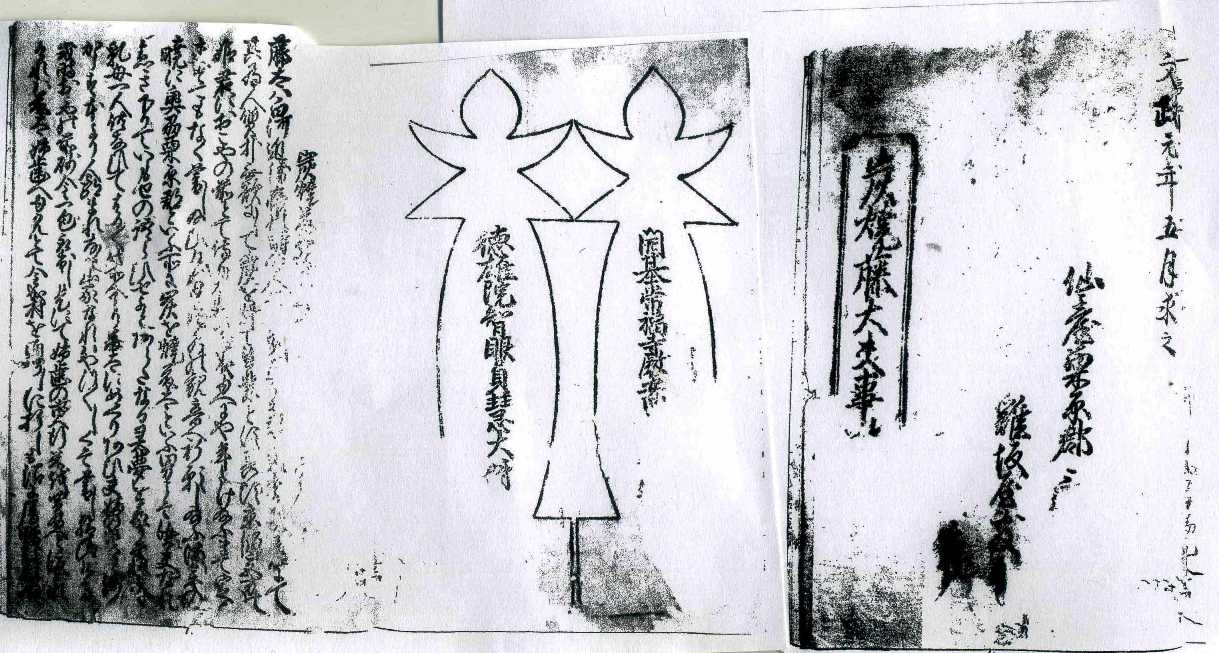

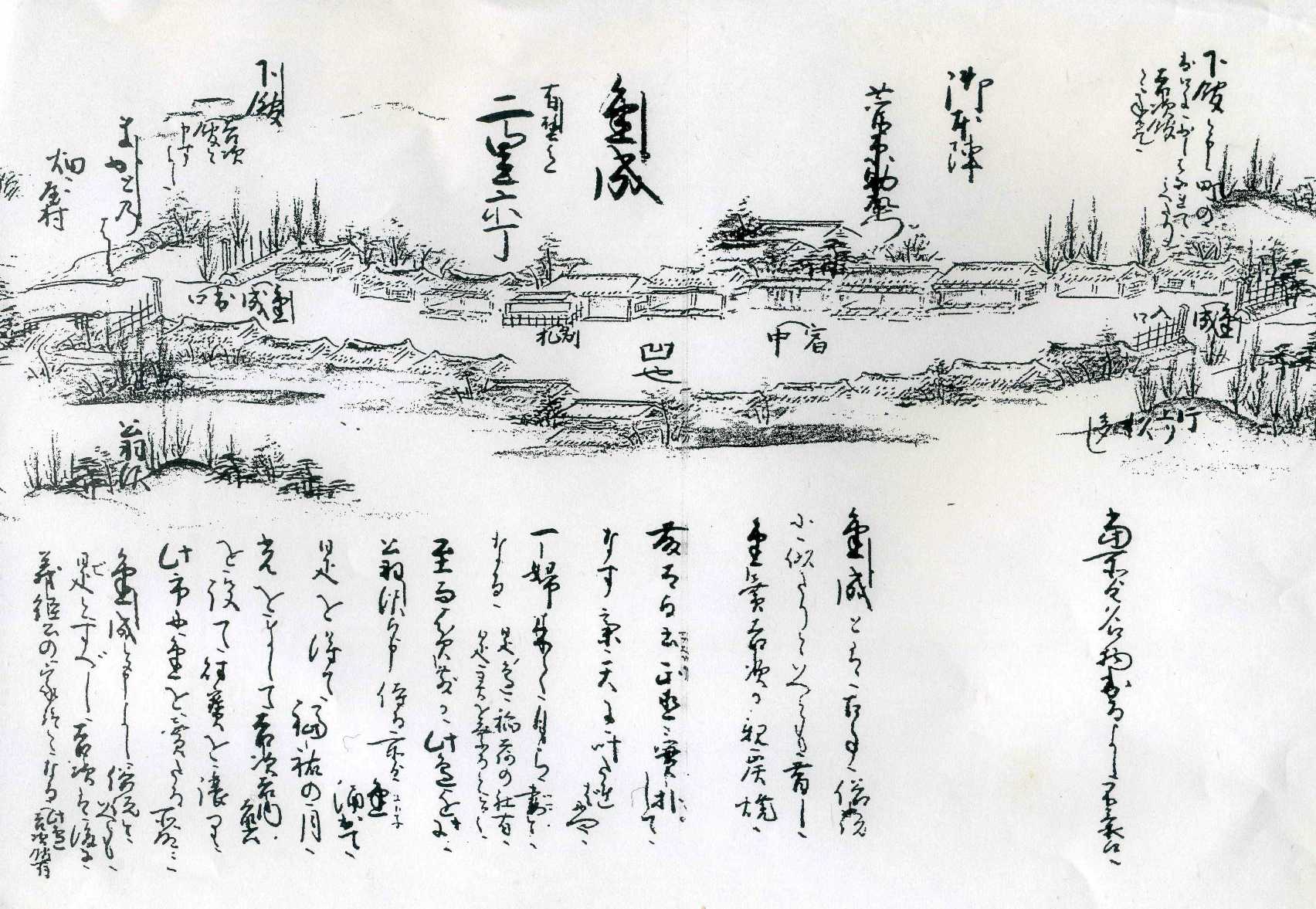

�@���s���}���قɁu��k�p���v������A���̒��́u�q���G�L�v�ɒ勝�R�N�i1686)���u�Y�ē���v���сv������܂��B���p���͖������疾���ɂ����Ă̊w�҈ꑰ�̉��Ƃ̋����p���ł��B�u�Y�ē���v���сv�͊��{�Ƃ��Ă͌Â��A�܂������ł́A�u���������E�����I�v�u�����E�����̋����k���Ƃ��̎��ӂɂ��āv�����j�k����v�̂Ȃ��ŁA�핟���ɓ`���Ï������a��\��N���A���̏Z�E��}��Y������ǂ������̂Ƃ��ďЉ��Ă��܂��B���e�͒Y�ē����̓`���𗠕t���Ă���̂ŏЉ�邱�Ƃɂ��܂��傤�B

�@�@���אl���p���~�ɂ��āA�Y���ĂĐ��ƂƂ��A�������t�{����

�@�@�P�N�ɂ�����̑O�ƂĎ��肵�ɁA�@������ւɂ�A�N�������ӂ܂Ē�

�@�@�v�ƂĂ��Ȃ��邵���Ђ���n�A�����̊ω��F�肵���ӁA���Q��

�@�@�łɉ��B�I���S�Ƃ��ӏ��ɒY���ē����Ƃ��Ӓj���������v�Ȃ�A

�@�@�}������Ă������̌��Ђ���Ƃ��炽�Ȃ�얲��ւ�A�v���

�@�@�����l���ȂЂāA�͂�͂鍟���։���A�����ɂ߂��肠�Еv�w�̌_���

�@�@���炷�A�{���l�Ղ܂�Ȃ�R�ƂȂ�n�A���������邵���Ђ���A

�@�@����������̑O��������o���A���ɂĎo���̎s�֍s�A�Ă��ւƓn����

�@�@����n�A�����o���ւ䂩��Ƃċ�������ʂ肵�ɁA�܂������Ɋ力�ނꋏ

�@�@���肵��ł���ƂāA������I�ɑłĎ����ɂ��ċA�肯��A������̑O�A����

�@�@�n���Ƃč����̕�Ȃ���I�ɑŋ��ӂ����]�b��Ȃ���Ƃ��������փn�A����

�@�@���ꂱ���n���ɑ������Ȃ�A��Z�����������ւƂĈē����Č�������

�@�@�ɁA��A���I�~�ȉ����ɂĂ����肯��A����n������߂̎����ނȂ�

�@�@���炷�ƂāA����������@�点������ɁA���Ȃ��x�`�ɂȂ�A������

�@�@�̑O�̕����A�k���E�k���E�k�Z�Ƃ��ӎO�l�̒j�q���܂ӂ��O�t�l�t��

�@�@�a�����đ啟���҂ƂȂ苋�ЁA�������܂Ă��������c����

�@��Y���Ă��ӂ�������@�o�����鏊�����ɋ��R��Ƃ���

�@��Y���Ă�����֒u���A���ɂď�����֑��������ɍ��̑��Ƃ���

�@�ꍻ�����I�ɑł����������Ƃ��ӁA�������̓��ɂ���

�@������ӂ��A�����˂�n���������ɒb�艮�~�Ƃ���

�@��������n�����Ƃč��ɂق����Ƃ��ӁA�������̓��ɂ���

�@�ꓡ�������ɂČ{���(��¶)���R�ɖ��߁A�R�_���Ղ肵�Ƃđ������{

�@�@��Ƃ��ӂāA�V�C���a�̐܂ӂ��n���Ɍ{�̐�����Ƃ���

�@�ꓡ����Ɋ��������蓡��v�ƍ����Ƃ���

�@�ꓡ���n���X�̊قɏZ���A���͓c��Ɛ��薼�̃~�c���A�_���̏��E

�@�@�L�ɌÊ����˕����@��o������ɗL�A�ߔN�������r�W���@�o������

�@��̃n������(���j�����ꑺ�ɂēs�ċ������Ƃ��ӁA����v�߉ޓ������A�S��

�@�@�{�������u���A������������s�����Ƃ��A���n�������Ƃ��ӁA����

�@�@�n���a�E���i�̍����n�������֕��̐��\�둠(��)�ߒu�������A�ϒK�x�̋x�A��

�@�@�v�E�q���̈��ƍr�ʂ��A���ꂳ�ւ�������ɏĎ����������i�����݂сj�̓����

�@�@�~�Џo�������̐������肵���A�����������ֈڂ����߂ʁA���̓��߉�

�@�@�̈�̂̃~���e������Ђ����A���N�勝��N�@����m�R���i�l��j���j��

�@�@�����ɂĐ�䗴�ֈڂ��ĉi���{���Ƃ����ӁA�E�̏��Ƃ���

�@�@��������m�s��ѕ������t����A����Ԑ�h�̗�ɂ�

�@�@���A���s����̎߉ނƓ��쓯�e�̂悵�A���Ɋ��̗앧��

�@�ꓡ��v���_���Ղ肵�����Ȃ�ЎR�Ƃ��ӁA���n��ׂ̋{�Ȃ�

�@�ꈤ���̋{���R�Ƃ��ӁA�V�_�{��k�R�Ƃ��ӁA�F��O�Ѓn�����̓��ɗL�A

�@�@���������v�̒n��A�����I�X�_��̏Z������I�X���~�Ƃ���

�@�ꂨ����̑O�A��(���j�։��苋�Ђ����A�܂����J�ӂ�쐅�܂�����n�A������͂�

�@�@�݉z���ӂƂđ���������Ƃ��ӁA���n�Ȑ�Ƃ���

�@�ꂨ����̑O�̖{�������ꐡ�����̊ϐ�����́A���n�핟���̔镧

�@�@����A�Ãn���̑��̎R���ɓ�����Ĉ��u�����Ƃ�

�@�ꂨ����̑O�A����艺�苋�Ђ����A���_��ב喾�_���r����삵���苋��

�@�@�ɂ��A�Ղ肵������R�Ƃ��ӁA�������ɗL�A���ɏ����{�L�ĔN���̍ՓT�������炷

�@�ꓡ��v�m����N�O���\���������A�@���n�J��핟���a�Ւ��y���m

�@�ꂨ����̑O�A���N�������������A�@���n���Y�@�q���d��o

�@�E�v�w�̈ʔv�����̏핟���ɗL�A��n�ܗ֖�A�������Ō�����A��

�@�����Ƃӂ̂��Ԃ��Ƃ���

�@��k���Z��O�l�̋��ق̐Ջ������ɂ���A���فE��فE���قƂ��ӁA���n����

�@�@����܁X���W���@��o��

�@��k����n���s�ɏZ�����ĔN�X���B�֏㉺���ċ�������������

�@�@���Ƃ��A���ɒ��҉��~�V�L�Ƃ��ӁA�G�t�����Ɉ˂ċ���ۂ�

�@�@���Љ��肵���������̒m�鏊�Ȃ�n�����A�`�o�����Ƃ�S��

�@�@���ӌ�O�l���m�тɗ�ˋ��ЁA�G�t�ւ����Ƃ��肵�Ɉ˂ďG�t���

�@�@���n�^�ւ�ꂵ�Ƃ���

�@��O�l�̕�n�����Ƀn�Ȃ��A���B���삩���h�̋ߏ��ɎO�l�̌ܗւ���A

�@�@���O���s���B����E�H�B�ŏ�ɋk���̋{����Ƃ���

�@�E�m����N���䢔N�܂ČܕS��E�N�ɐ���A����v�����߉ނ�

�@���������N���ֈڂ�Ƃ点���Ђ�����ɁA���т̖S��

�@��������ČØV�̌���ɓ`�肵�����L���u��

�@�@ �@�@�@�@�@�����勝�O�N�g��

�� �u�Y�ē�������v�y �܂����z

�@�Y�ē����̓`���́A�k�͐X����R�`�E�����E�_�ސ�ȂǑS���e�n�ɕ��z���Ă��܂��B���̓��e�̋��ʓ_����c���j�́u�C�쏬�L�v������Ƈ@�n�˂Ȏ�҂��R���ň�l�Y���Ă��Ă������ƁA�A�s����M���̖����A���˂ĐM����ϐ����̂������ɂ���āA�͂�鉟�������łɂ���Ă���A�B�͒Y�Ă��͉ԉł��珬���܂��͍��������āA�s�֔������ɍs���������琅���������Ă���ɉ����𓊂�����A�C���ꂪ���̂悤�ȕ�Ȃ�u�킵���Y�Ă��J�X�ɎR�قǂ�����v�ƌ����Ē��҂ɂȂ�Ƃ����؏����ł��B

�@�勝�R�N��(1686)�́u�Y�ē���v���ցv�́A�����̏����������Ă���A�����Đ��˂̐��j�i�ɒB���ƋL�^�j�ŗ��t���邱�Ƃ̏o����j��������A����ɋL�ڂ���Ă���n���������������Ă���Ƃ��������b�g������܂��B

�@�܂��A���s�ƂƂ��ėL���Ȑ��]�^���́A�V���U�N(1786)�R���Q���ɂ͋����ɔ��܂�A�S�`�U���܂ŋ��c�����{�ʓ�����@�ɔ��܂��Ă��܂��B�U���ɂ͐�~��̂��߉Ƃ̒��ɂ��܂����B���̎��Ɂu�Y�ē���v���ցv�����ď����Ƃ߂��Ɛ��肳��܂��B�����u�V���L�v�ɂ���u���ցv�ɂ͂Ȃ�������̑O���w����l�A�g�̖т��悾�v�X�����ƋL�ڂ��Ă���̂́A����@�����̔\�ʂ����ĕt���������̂ł��傤�B������G�g���t��T�������ߓ��d���͐���@�ɐ���K��Ă���A�u�������I���S�����������R�V�}�v�i�ʼn�j���͂����Ă��܂��B

�@�u�Y�ē���v���ցv�́A�w�������ژ^�x�ɂ͎ʖ{�Ƃ��ċ{�錧�}���ُ������L�ڂ���Ă��邾���ł��̂ŁA�勝�R�N�͋H�Q�{�i���{�j�Ȃ̂ł��傤�B�������c���j�n�ߌ㐢�̖��������Ƃ����Ă�����A���̖{�ɂ��Ď��グ�Ă����Ǝv���܂������̌`�Ղ͂Ȃ��悤�ł��B

�@���̂g�o�ł́A�u�Y�ē���v���ցv�𒆐S�ɂ��ĕM�҂��؏����������A�u�݂��̂��m�̌ΔȌ����v�Ŗ��b������Ă���X�S�q����ɂ���āu�Y�ē�������v���Ă��炤���Ƃɂ��܂��B�u���ցv�̑O���łƂ߂�Ώ�X�Ȃ̂ł����A�㔼�́u���ցv�ɓo�ꂷ�錻������Y���n���␄��o����n�����܂߂Č���Ă��炤���Ƃɂ������Ǝv���܂��B���b�ɂ��Ă͖�O���̕M�҂ɖƂ��Ă��e�͂��������B

�@�Ȃ��A�����͋��z���������ĕ�₩���яo�����̗������Ȃǂɑ͐ς������̂ł��B���̊ԁA����A���S���N�P�ʂ̒������Ԃ�������܂��B�����ɂ́u����v�Ɓu�ċ��v������܂��B���������m���Ă���̂͐���ł��B���̐삪�y�n�̗��N�Ƌ��ɗ��n�ɂȂ�A�����̂��鏊�ɎĂ��悭�����Ă��܂��̂Ŏċ��ƌ����Ă��܂��B����ɂłĂ��铡���̉����́A���̎ċ��Ȃ̂ł��傤�B���n�̋��R�̂悤�ɁA�B�����@���č̎悷��悤�ɂȂ�̂́A�퍑����Ȍ�̂��Ƃł��B

�@�@�@

�@�@�Y�ē����Ƃ����j�̐l�@�������ǁB�Y�ē����ɂ́A�R�l�̑��q�@�����Č��`�o���@����̓����G�t�ɂ�Ă����@���̗L���ȋ����g�����@�����̈�ԏ�̑��q�Ȃ��ā@���A�A���̒Y�ē����́A�ǂ�Ȑl�Ȃ̂��A�`�����@�Ђ��Ƃ��Ă݂܂��傤�B ��������̍��A�݂��̂��։���X�����A��l�̂��P���܂������̐l����ŕ����Ă��������ǁB

�@���P���܂́A�����̂��n�����܂Ɏ�����킹�u�ǂ�����������ɉ�܂��悤�Ɂv�ƋF��A���ɗ��Ău�ǂ��������ɓ�������ɉ�܂��悤�Ɂv�Ɗ���ė����Â��ł��������ǁB

�@���̂��P���܂́A���̓s����������̖��ŁA������P�Ƃ������ǁB������P�́A�l��菭���ʂ�������������

�@

�i�݂������Ȃ��A�݂����Ȃ��A�݂ɂ����j�@���̂��߂��A�ł̂��炢����Ȃ����Đe���Â��@�S�z���@������P���@���g�̋����v�������ā@�Y��ł�����

�@�����̊ω����܂Ɂ@���܂��肵�ā@�u�ǂ����@���Ɂ@�v���������������܂��v�Ɓ@�肢�Â��ł����ǁB�@����̓��@�����ɁA�����̊ω����܂�������ł�

�@�g�݂��̂��̋����ŁA�Y���₢�Ă��铡�������̕v�Ȃ�@�������݂��̂��ɉ���Ȃ����h

�Ƃ������肪�����������ł������ǁB

�@�e������ǁB�����݂��̂��ɁA�������̂͐S�z���Ȃ��@������P�̂����킹������ā@������l�ƍ����̕�݂��������ł��ꂽ�ǁB

�@������P�́A�܂��������ǂ��˂������Ɂ@�z�����͂��Ȃ���A�݂��̂��ɂ���Ă����ǁB�݂��̂��̋����ɂ����ǁA�y�n�̐l�Ɂ@�u�Y�ē�������̏����͂ǂ��ł��傤���v�Ƃ�������

�@���̔�����z���ł䂭�ƁA�����ł�����v�Ƌ����Ă��ꂽ�ǁB�@����̐��́A�J���~�������ƂŁ@�������������Ă����ǁ@���͂ǂ��ɂ������˂��������ǁB

�u�����@��������Ɉ��������Ȃ��v�@������P�͂����Ȃ蒅���̐��������Ɓ@�����Ɓ@�����ƁA���K�̂Ƃ���܂Ł@�������������ǁ@����ԁ@����ԁ@����ԁ@����ԁ@�Ƃ킾���Ă������ǁB

�@�u�����@�킾�肫�������@���������������v�@���ꂩ��R����o���Ă������ǁB�@�s�����s���ƁA���R��̍������̓����̒Y�ď����������ǁ@�����́A�����ŒY���Ă��Ł@����Ő���(��ܲ)�ɂ��Ă�����҂������ǁ@�Ȃ��Ȃ��̓����҂������ǁA������́B�Ƃ��Ƃ������B������P�́A�����ꏊ�����������ǁB�@�����Ő^�����ɍ����肵���Ђ��Â�̓����̊�����Ȃ���

�@�u���Ȃ�����������ł����B���́A������Ɛ\���܂��A�����̊ω����܂́@�������Ł@���̓s�������āA�Q��܂����A�ǂ����@�����@���Ȃ��̂����ɂ��ĉ������v�@�Ɨ��ǁB�@�@����܂����͓̂������B�Ȃ�ڂ߂����Ƃ����Ă��@���Ȃ��̐l���@���̉����s����@�킴�킴�@�݂��̂��̂����܂Ł@����Ă����@�܂��ā@���̂����ɂȂ肽���Ȃ��

�u���̂��@����ȁ@�������Ȃ��Ƃ���Ł@�����肷��@�Ȃ�ɂ��˂��Ƃ���Ł@�����肷��@����ȂƂ���ł����̂ł����肷���v�@�Ƃ������ǁ@�@

�@������P�́u�n�C�v�Ƃ����āA�����Ɉ��������ꂵ���ƁA���̔��ƂŁ@�����̋��ɂ����ꂱ�ǁB�@�����́A�����̎�ŁA��������ƁA������P������Ƃ߂��ǁB

�@�����̂����ɂȂ���������́A�n�R�����ǁ@�܂����@�邵���� ���炭����Ɓ@���Ă��Ȃ��Ȃ��Ă��܂����ǁ@������́A�e������������������Əd���@�����̕�݂��Ɂ@��n���Ȃ���@�u����Ł@���Ă��Ă��ĉ������Ɓv�Ɨ���

�@�����́A������Ȃɂ��Ȃ��@�ӂƂ���ɓ��ꂾ�ǁ@�o���̎s�֕Ă��ɂ������@���̓r���A�������߂�����@���������ā@�����Ɋ����������Q��ł����ǁ@�����́@��������Ƃ��Ă�������@���ׂȂ��Ɓ@�v���ĂӂƂ���ɂ�������������Əd�������̕�݂����o���āA�I�ɂ��ā@�т��Ɗ����Ԃ������ǁ@���ɂ������������̕�݂́@�����ā@�L���L���L���ƁA���̒��ɒ���ł������ǁ@

�@�@�@���Ă��Ă���̂�҂��Ă���������̑O�Ɂ@�j�R���j�R���Ƃ��Ȃ��犛�����Ă�����

�u���̂��@���Ȃ��@���Ă͂ǂ��Ȃ����܂������A�n���������͂ǂ�����܂������v���Ă������ǁ@����Ɓ@�����́@����������ʂ��Ă䂭�r���Ɂ@����@�������ā@������������������@�����I�ɂ��ā@�Ԃ�Ȃ��ā@�Ƃ��Ă�������@�ƌ����ā@�����������Ɓ@�u���ꂦ�@����͑�ȕ�Ȃ�ł���@���Ƃ����ā@���ł��@����͍����Ƃ������̂Ȃ�ł���@�{���Ɂ@�厖�Ȃ��̂Ȃ�ł���@�v�����������ɂȂ�Ȃ��������������

�u�ȂɁA������@���ꂪ����Ȃɂ������Ȃ��̂Ȃ̂��@���Ƃ������̂Ȃ̂��A�����Ƃ������̂Ȃ̂�

�@�킩�������@������@�����v

�@�Ɓ@���������Ă�����̎���Ƃ�ƁA�����Ƒ����āA�����̒Y�ď����ɍs�������ā@�����ā@���̎R���ɂ���Ă��@�o���o���Ɓ@�͂��������ā@�L���L���L���@�@�u������݂�v�@������̎R���ɂ���Ă��@�x���x���Ƃ͂������ǁ@�C���L���L���@�u�����〈��v�@�Ȃ�Ɓ@�����̏����̂܂��́@��ʍ����������ƁB

�@�����@�����Ƃ�����́@���R��ō������Ƃ�@������ō������Ƃ�@������Ŋ����ā@���̊������������@���Ԃɂ�ŃN���}���ʂ��ā@�s�ւ͂���

�@�����܂��̂����Ɂ@��������ɂȂ����Ɓ@���҂���ɂȂ����ǁ@

�����Ƃ�����Ɂ@�O�l�̂��Ƃ���炷�����������������Ɓ@��ԏ���g�������h�@��Ԗڂ��g�����Ȃ��h�@�O�Ԗڂ��g�����낭�h�Ɩ��t������

��ԏ�̋g���́A�@�̂��̂��A���`�o��̓����G�t�ɂ�Ă������@���̋����g���ł���Ɓ@�g���́A�Y�ē����̑��q�ł���Ƃ���

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�Y�ē��������@�I���܂�

�@�����͌�ɓ���v�Ɖ��߁A�u�����v�i�铐��j�Ɏ߉ޓ������āA���̐Ԑ�h�i��������)�ő��̍���160�p�̎߉ޔ@��������{���Ƃ��܂������A��т͍r��ʂđ����̕����̒�����{����̂����������������Ɉڂ���܂����B���̊��{���o�ł����O�̔N�ɁA���ˎl��ˎ�j���̖ڂɂƂ܂�A��蔪���_�Ёi����j�̕ʓ������Ɉڂ���܂����B���̂��Ƃɂ��āu���ցv�́u���N�勝��N�A�j�����̖��ɂ���Đ�䗴�Ɉڂ��v�Ɛg�߂Ȃ��̂Ƃ��ċL���Ă��܂��B

�@�����h�̓��̔����R�ɂ͗R��������c�����_�Ђ�����A�R���ɂ͋����g���̉��~�ՂƂ����铌�فE��فE���ق�����܂��B

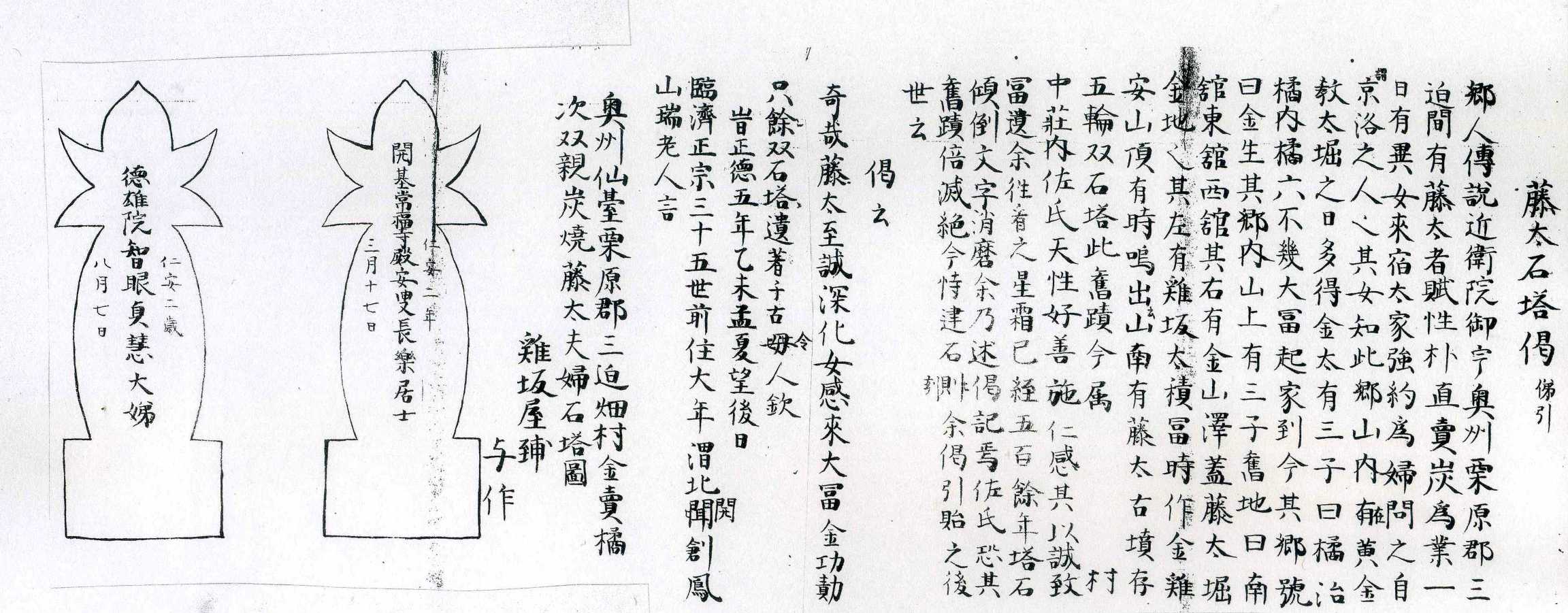

�O�@�����Γ��� �@���̔蕶�͋{�錧�}���ُ����̋e�c���ɂ́u�Y�ē���v���ցv�i�ʖ{�j�����p�������̂ŁA���蕶�͂����̂悤�ɓǂ݂ɂ����̂ŁA�O�L�̐����_���ɈӖ��L�ڂ���Ă��܂��̂ň��p���邱�Ƃɂ��܂��B

�@���y�̐l�X�̓`���ɂ��ƁA�́A�߉q�V�c�̌��ɁA���B�I���S�O���̒��ɁA�����Ƃ����l���Z��ł����B���̐l�͐��܂�����p�Ő����Ȑl�ŁA�Y���Ă��Ă͏��������Ă����B

�@������A���̏����K��āA�����̉Ƃɔ��܂鎖���������B�����Ăǂ��������łɂ��ĉ������Ƃ悭����̂ł������B���������̖��q�˂�ƁA�����͋��̓s�̐l�ł���A���̎R���ɉ��������邱�Ƃ�m���Ă���Ɠ������B�������@�邱�Ƃ�����A���X��������̋��邱�Ƃ��ł��邱�Ƃ������Ă��ꂽ�B

�@�₪�ē����ɂ͎O�l�̎q�����ł����B�k���E�k���E�k�Z�Ƃ����A����Ă��Ȃ���������ɂȂ����B

�������Ƃ��N�����Ă��獡�Ɏ���܂ł��̗����u�����v�ƌĂ�ł����B

�@���̗��̏�ɁA�O�l�̑��q���Z��ł����Â��ق�����B��فE���فE���قƂ�����B���̊ق̔���̕��ɋ��R��Ƃ����A�����������@���������������悤���B�܂����̍���ɂ́A�{�₪����B��ϑ����̕y�����ɁA���{������Ă�����R�̒����J���Ė��߂��Ƃ����B���̋��{�����X���o�����Ƃ�����Ƃ����B���̓쑤�ɂ́A�����v�w�̕悪����A��̌ܗւ̐Γ�������B���̌Â��Ղ́A���͑�̓��̍��X�؍����̓c���̂Â��ɂ���B���X�؎��͐����A�P�l�Ől�Ɍb���{���A�����ȋC�����ŕx�T�ɂȂ����l�ł���B

�@���͂��̋��Ղ�u�˂Ă݂悤�Ɗ���Ă��邪�A�N���͊��ɌܕS�]�N���o�߂��Ă���B�Γ��͓|��A���̔�̕����͂��茸���Ă����Ă���Ƃ����B

�@���͂����œ����̈⓿���]���Ă��̐Δ�Ɏ��ւ��q�ׂ�B���X�؎����A���̋��Ղ��܂��܂����������ł��邱�Ƃ�S�z���Ă���B���͍��A���ɐΔ���������A���ւ������A������㐢�ɂ̂��������Ǝv���B

�@�����̈⓿���]���Č����B

�@�����́A��ϐ^�S�[���A���̓s���炫�����i������̑O�j�ɐS��������ĕv�w�ƂȂ��Ă���́A�Ƃ����͍K���ȕ邵�ɂȂ����̂ł���B���͑��A�����̌��т́A��̌ܗ֓����c���݂̂ł���B�㐢�Ɏc��⓿�Ƃ������̂́A���Â̗��h�Ȑl�ւ̌����ł�����B

�@���͐����ܔN�i�ꎵ��܁j�A��l���\�Z��

�Սϐ��@�O�\�ܐ��O�Z��N�͖k�J�n�P�R���V�l��

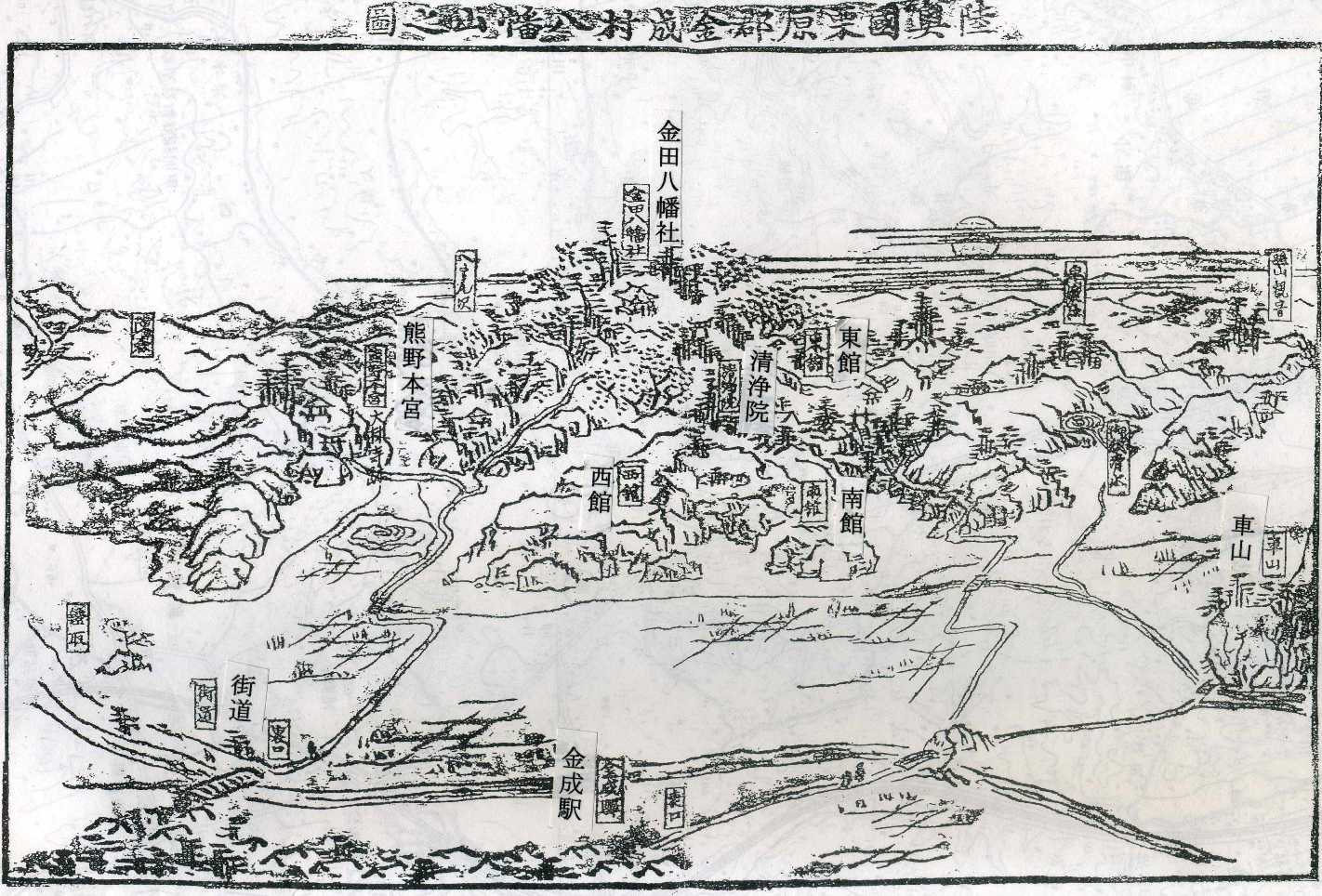

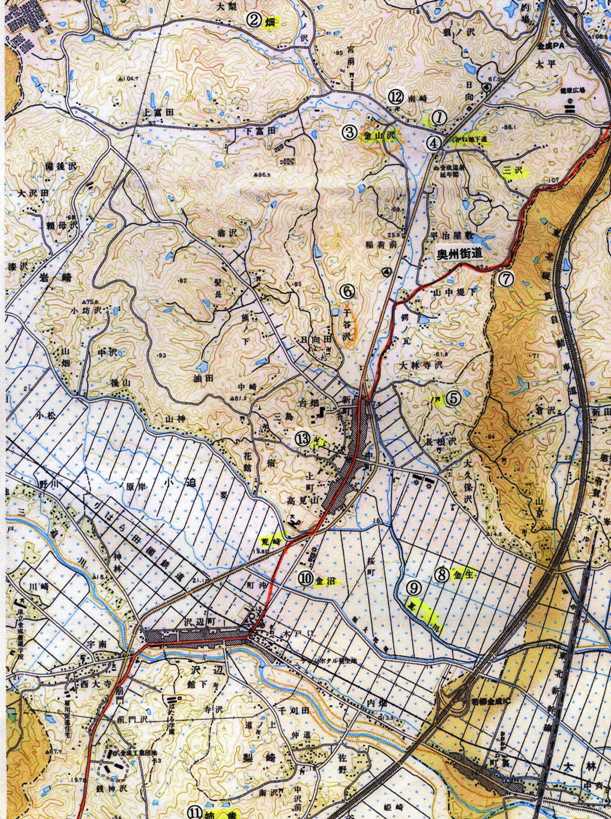

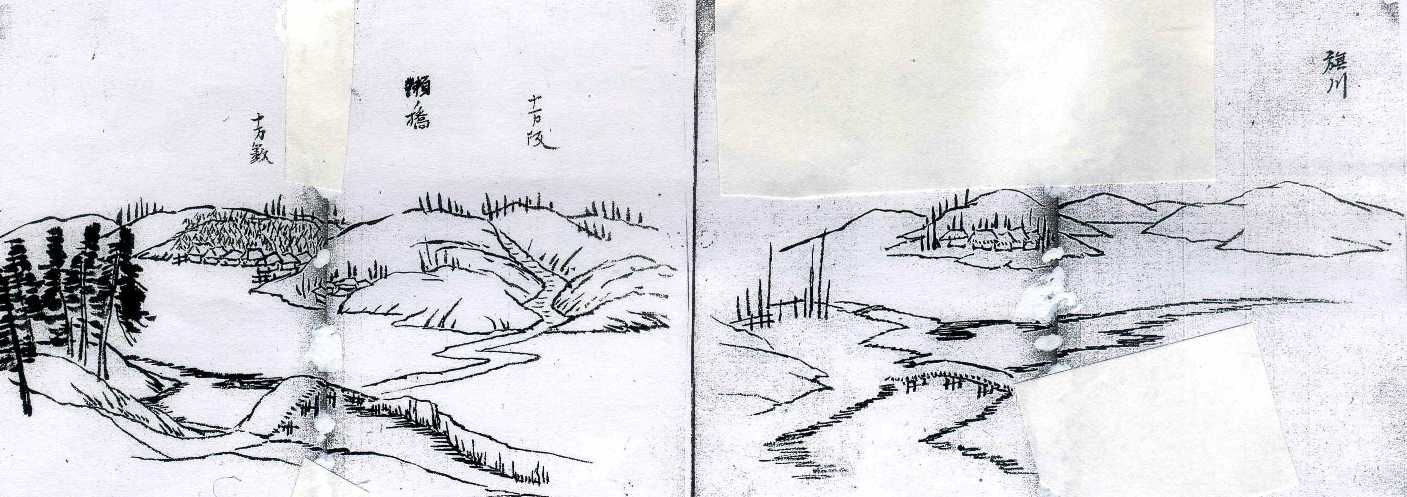

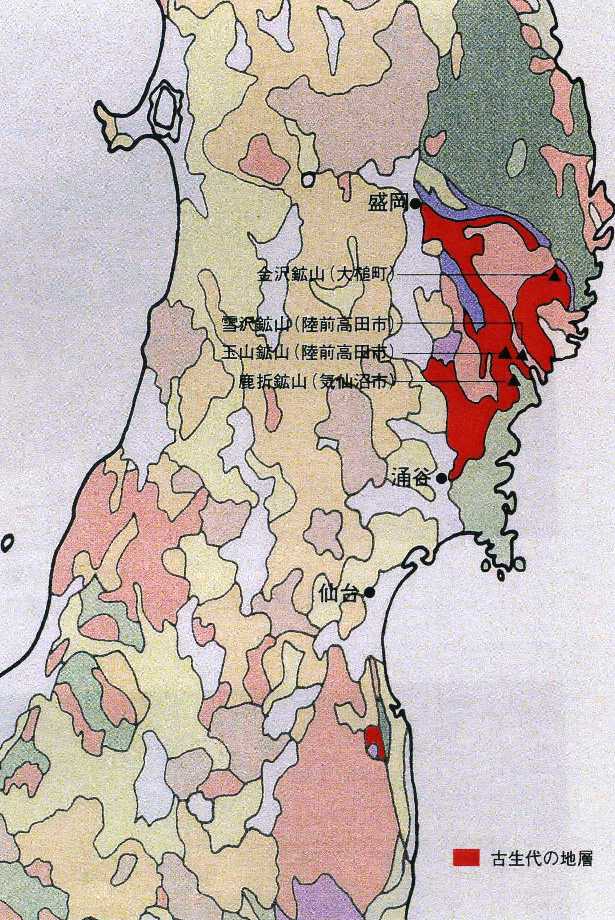

�I��R���痬��o�Ă���ꔗ��E��̍������鏊�Ɏo�������Õ��Q������܂��B���̌Õ��Q�͓n���l�̑�������ƍl�����Ă��܂��B���̕t�߂ɂ͍��S�œS�������Ǝv����u�b�艮�݁v�̒n�����̂���A�����𗬂����Ɠ`���ꏊ������A�������͂��̒��S�ł���A�u����(�ݾ��j�v�͋����̌ꌹ�ł��傤�B�����̋߂��𗬂��Đ�̋߂��ɂ́u�����v�Ƃ�����������܂����B���̐�̏㗬�ɂ͂̔����ɂ́u���R��v�̒n��������܂��B�Y�ē������Y�Ă����������ƌ����Ă��܂��B���̋߂��ɂ͍������������Ɠ`����u���J��v������A�̏W�������������̎Ԃʼn^���̓r���ɓ]�����A�������Ɠ`����u�ԍ�v�Ƃ����n�����c���Ă��܂��B�}�����Ă݂܂��傤�B�@�͒Y�ē����̕悪���鏊�A�A�͐`���̓n�������Ǝv���锨���A�B�������̋��Z�����ՁA�C�́u�����˒n�����v�A�D���c�����A�E���J��A�F�铐��A�G����(�ݾ��j�A�H�Đ�A�J�o���A�K�핟���A�L��������������B��ɎY���n���ŁA�����n���܂ōL����Ǝ��ӂɂ͂܂���������ł��傤�B �@�t������ 1

��̉f���͋��{�R�̑z���}�ł��B�����ɂ́u�G�t�����ŕx�m�R�̌`�ɎR��z���グ�A���Y��̉����̌{�߂��Ɠ`�����Ă������A���@�ɂ�萴�t�˗���X�A���T�߂��o�˂ł��邱�Ƃ��������܂����v�Ƃ���܂��B�܂��A�����g���̉��~�Ղ����@�ɂ�莛�@�Ղ������悤�ł��B �@�t������ 2

�@�����̓`�������@���邢�͊Ӓ�Ƃ����Ȋw�I���@�ɂ���Ė��炩�ɂ��������̂ł��B

�@���@�͗\�Z��K�v�Ƃ��܂����A���@�⑪�ʂŎg�p����s���|�[���Ƃ���������g���A�n���ɖ����Ă���b�E�������ߐ�T��̂��I�����̈�Ƃ��Ă���̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�u���ցv�ɂ���u�����v�A�`���ɂ���u�铐��v��A�����R�̋����g���Z��̉��~�ՂȂǂ�����܂��B����҂����ɒ��f������Ă�Ƃ��낢��ȏ�킩��̂Ɏ��Ă��܂��B

�@�u����s���L�v�ɕ`���ꂽ�����h�ŁA���ʂɁu��{�w�@���������E�q��Ƃ���I��̍��@�ł��B�u�L�ǂ܂œZ���v�Ƃ���܂��B���̕��Ɂu���ف@�g���قƐ\���悵�v�����āu�܂���̂͂��v�Ƃ���̂́A���̋���n���Ė铐��Ɍ������܂��B���̉�̊���ł��傤�B�Y�ē����Ɋւ���L����ǂ�ł݂܂��傤�B�i�v�j�͍s�ւ��ł��B

�����Ƃ͌Î������v�Ɏ�����Ƃ��ւƂ��A�̂��v�����g�����e�Y�āv�����Ɖ](ϳ���)�B�������pƂ��āv�Ȃ��֓V�Ɋ�����ɂ�v��w���Ď����(��)�Ɓv�Ȃ�B�i���m�ӈ�ׂ̎ЗL�A������Ղ�Ɖ]�X�v���ĕn�~���A���Ӌ߃L�Ɂv����Ɛ\���鏊����(���)�O�o�āv���ĕ��S�̌��v�����܂��āA�g���E�g���E�g�Z�v��݂č��������v���s�ɋ����鏊��Ɓv�����Ɛ\�悵�A�����Ƃ��ւƂ��v��(��)�Ƃ��ׂ��B�g���͌�Ɂv�`�o���̉Ɛb�ƂȂ�i���Ӌg���ٗL�j �@�t������@�R

�@���̉�͏a�]�������u���V��@�O�v�̊���11�N�S���U�����̈��p�ł��B�|�����s�͏\�a�c�s�ݏZ�̎R��h�삳��ł��B�E�Ɂu����v�͔����𗬂���ŁA���݂̉Đ�ł��B���͓n���l�̐`�����w�i�ɂ�����܂��B�o�������Õ��Q�͓n���l�̕�ƌ����Ă��܂��B�܂��Đ�͍����̍̎�E�I�z�͉ď�Ƃ̂��Ƃł�����������Ɗ֘A����̂����m��܂���B����ɉ˂��鋴�́A�u����s���L�v�ŋ����h���o�Ă��������`����Ă��܂��B���͍����S���ɏo�ĐV���勴�œn���Ă��܂��B�̂͋����h�͂��ꂩ�狴��n��铐��Ɍ���������������܂���B���Ɍ�����R�͋��c�����̎R�ł��傤�B���̉�͏\����̉�ŁA��O�������삪����Ă��܂��B�{����ǂ�ł݂܂��傤�B

�@�@�����\��N�@���V��@�l���Z���@�J

�����V�w���o�A����̋���n��A�H�J���v�E������k���������̂悵�A���فE��فv���قƎR��̐ՎO�����ӁA���l�̋��v�邩�ڂȂ炷�A���B�̑��`�o�E�ٌc�v�������Y�E���{��C�̗ނ�����v�A���n�v�G�Y��G�Ď����ƂȂ����ނ������v���̋����R���ɂ���A�̋g�����������v�@�肽�鏊�A����̏����j����悵�v�铐�Ⓑ����j�Ă��Ȃ��A��N�����Ɂv�铐���݂���悵�v��̏�ɃN�g���J��A���ɔ�����]�ށv����̎R�j�������悠��A���������̃n�g�������v�Ȃ�v���̂��瑺�V�c��v���̉Y����n�荶�̎R��̒|�M���\���v�M�Ɖ]�A�Ãn���|�M�j�ċ|�\�����o�����v�悵�A���n�딽�v���M�n�Ȃ�v�\�����艺�����L�Ǎ�Ɖ]�v�L�ǂ̏h�v�h���삠��v�ω����E����E��c�E���R��i�ȉ����j

�@�t������@�S

�@�����͌Ð���̋��z���������ċ��������o�������̂ł��B�����ɂ́A�삩��̎悷�����ƁA�y�n�����N���ďW�ς��������̏�ɎĂ������Ă���ċ�������܂��B�������Ȃ��Ȃ�Ƌ��z���@�킵�č̋�����R��������A����͐퍑����ȍ~�ɂȂ�܂��B

�@����̋��͐���E�ċ��ł������z�����邱�Ƃ��K�v�ł��B�}������Ɩk�[�������œ�����O�J�̖k��R���̓암�ɂȂ�܂��B���������͈̔͂Ȃ̂��^�₪�c��܂��B

�@�E�̊G�n�́A�R�`�����쒬���R�_���U�ł��B�����̎�̗l�q�����������钿�������̂ł��Ɛ�������Ă��܂��B

�@���Ƃ���

�@�Ō�ɁA���̂g�o�̍e�𑐂���ɂ������Ă����b�ɂȂ������ɂ����\�������܂��B�����u���̂̊X���v�ŌI���s�̓�������Ƃ��A�ꏏ�ɕ����A�ē������Ă����������I�����y�����������������ł��B�܂��m�g�j�����Z���^�[���̌Õ����u���ŏ��������Ă����������w�I���j���@�x�̒��Ґΐ�ɂ���ł��B����l�����𑵂��ē����`�����j���ŗ��t������̂͋����ł���ƌ����Ă��܂��B

�@���̓`����勱�N�ł́u�Y�ē���v���ցv�̌��{�����菊�Ƃ��ċr�{�����A�u���c�݂��̂��m�̌ΔȌ����ӂ邳�Ƒ����b�̉�v�̌���X�S�q����Ɍ���Ă��炢�܂����B

�@����Ƃ����͎j���Ƃ��āA���ƂɎ߉ޓ��ՂɊS�������Ă��������Ǝv���Ă��܂��B�g�o�͘_���ȂǂƈႢ�A�����ɂȂ�ꂽ���A�����ꂽ���̂̏����ʼn����������ł���Ƃ������b�g������܂��B��낵�����肢���܂��B

���q�~�̃z�[���y�[�W