夜盗坂と釈迦堂

仙台領の奥州街道には江戸時代の街道景観を残している所が三カ所あります。北から

①栗原市金成で国道4号を離れ牧田(一関市)で国道と合流するまで、

②栗原市高清水地区、

③大衡村です。大衡村の奥州街道は平成22年に操業を目指す「トヨタセントラル工場」の進出によって大半が消滅しました。

このホームページの主題とするのは、①の金成から牧田までの山道の一部である夜盗坂についてです。

主題の基点となる金成町は、史跡や伝説に恵まれ、国・県・市の有形・無形の文化財がたくさんある地域です。私は今は閉館になった道路資料館(みちあむ)や市民センターに集まった方々と有壁本陣から江戸時代の景観の残っている肘曲がり坂を歩き楽しみました。この時点で私は「炭焼藤太伝説」と「龍宝寺の釈迦如来」についての認識が不足でした。

お恥ずかしい話ですが、栗原郷土研究会の会長菅原昭治氏の『平成17年研究紀要』「金成・畑村の金売橘治とその周辺について」と石川繁氏『栗原史発掘』という論文と本に出会い、目から鱗が落ちる思いがしました。

今まで伝説として軽くみてきた関連史跡を、郷土史を愛好され、私の健康とパソコンの主治医である加藤先生と、平成20年のお盆中に訪ねてきました。このホームページはその中間報告ということになります。

炭焼藤太伝説と龍宝寺釈迦如来

上の釈迦如来像の写真は、大崎八幡神社の本地仏である龍宝寺の本尊です。像の高さは160,3㎝、鎌倉時代のみごとな寄木造で、国指定重要文化財になっています。

この仏様は、もと栗原市金成の福王寺にあったものを、貞享2年(1685)四代藩主綱村公が龍宝寺に納めたものです。この仏像には、炭焼藤太と金売橘治・橘内・橘六三兄弟親子の伝説が色濃く伝えられています。

金成宿をはなれ国道4号を北上すると右に金成延年閣が見え、左の丘の上に炭焼藤太夫妻の墓があり,隣接した所に金売橘治兄弟が父母の冥福を祈って建立したという常福寺があります。

炭焼藤太伝説とは、平安末期、奥州金成に住む炭焼きを生業とする藤太のもとに、京都の右大臣三条道高の娘がきました。姫の名は「おこや」といい「清水寺の観音様のお告げであなたの所にはるばる嫁にきました、よろしく」と言いました。

あるとき藤太の妻おこやは親からもらった砂金を紙に包んで藤太に渡し、これで町に行き米をを買ってくるように頼みました。藤太は途中の沼で水鳥の群れを見つけ、持っていた砂金の紙包みを投げつけたら、水鳥は飛び立ち砂金は沈んでしまいました。そのことを聞いたおこやは「包みの中の砂金はほしいものは何でも買えるのですよ」と説明しました。藤太は「そんなものなら炭焼山にはいくらでもありますよ」と言うとおこよは驚き、山に行くとその通りでした。

やがて二人の間には橘治・橘内・橘六が生まれ、のちに吉次(橘治)は京に上り商人として、牛若丸を平泉に導いた人、情報の提供者「金売吉次」としてよく知られています。

おこやについて菅江真澄は旅行記の中で「見る人、身の毛もよだつばかり、われかかる見にくきかたちい生まれたり」とあります。藤太夫妻の面については「金売吉次の事績」(金成町の文化財21集)につぎのように説明されています。

吉次両親の仮面を来世に伝えるため八幡宮に奉納したが、「広ク是ヲ聞キ見セシムルコトナカレト伝ヘ来ル者ナリ」と言い含めていたという、あえて御開帳いただいたが、藤太の顔は白髪長寿の翁面で福応安楽の相がそなわっている。しかし、この面は明らかに能面であり、おこやとは全く関係がないでしょう。またおこやは美人であったという説もあります。

おこやの前は、黒髪が縮み眼は恐ろしく見開き、獅子鼻の夜叉のような顔であるが、「内心ハ広大慈悲忍辱貞節」の女性であったと、清水家の先祖である清浄院量海別当が書き残している。

金鶏

常福寺に伝わる貞享3年(1676)「炭焼藤太事績」には「藤太黄金にて鶏一つがいを造り山に埋め山の神を祭りしとて、そこを鶏坂という、時々鶏の声あり」と記されています。また天明6年(1786)に金成村を訪れた菅江真澄も同じことを書きとめています。

この金鶏が文化15年(1818)に発見され、今までの伝説が史実によって裏付けられたということになります。当時の古文書によると、鶏坂の道路普請をしていると、土の中から炭にくるまって出てきたということです。雄は長さ7,5センチ、高さ3センチ、雌は長さ86,3センチあり、雌に「山」、雄には「神」の文字が刻んでありました。

金田八幡神社

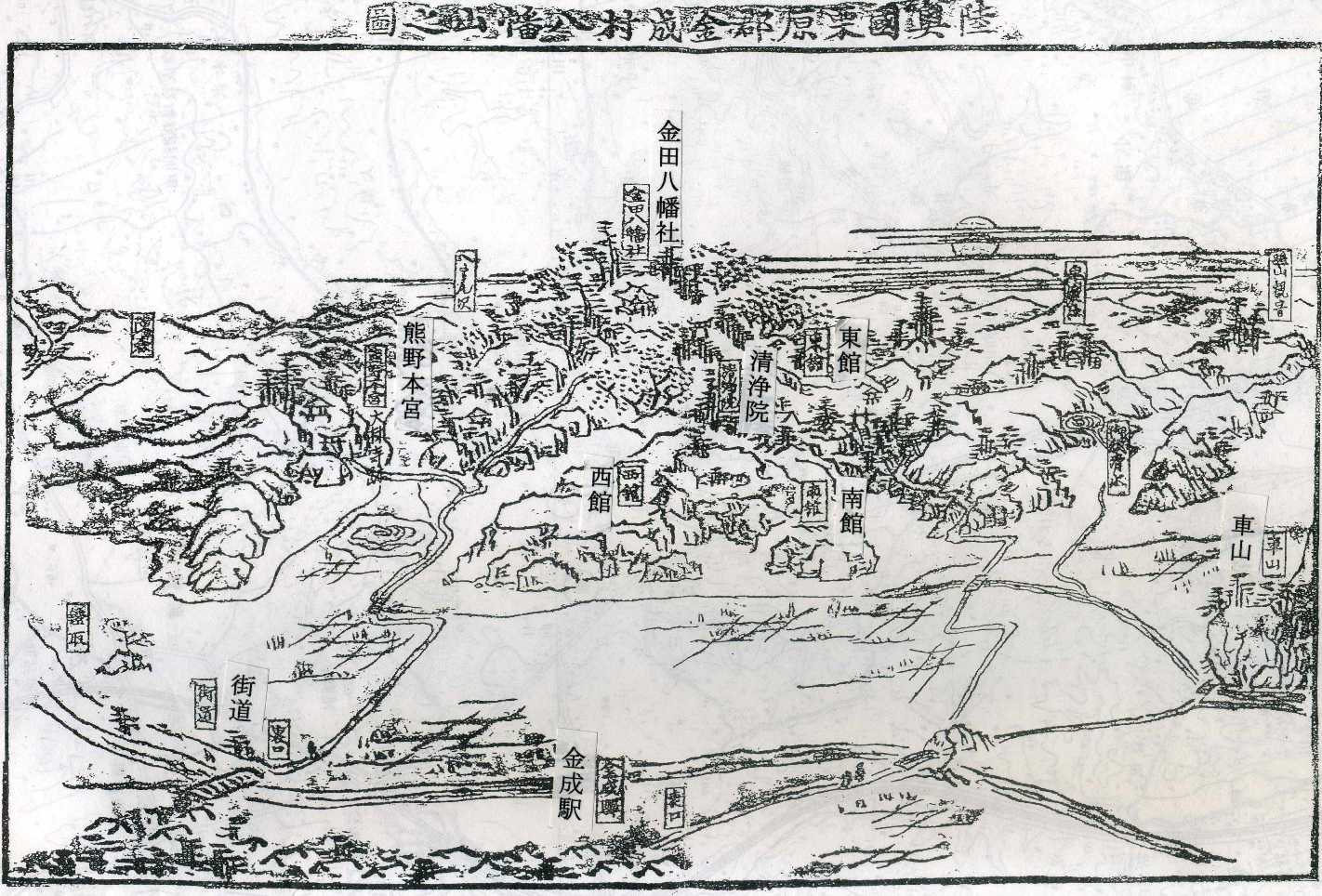

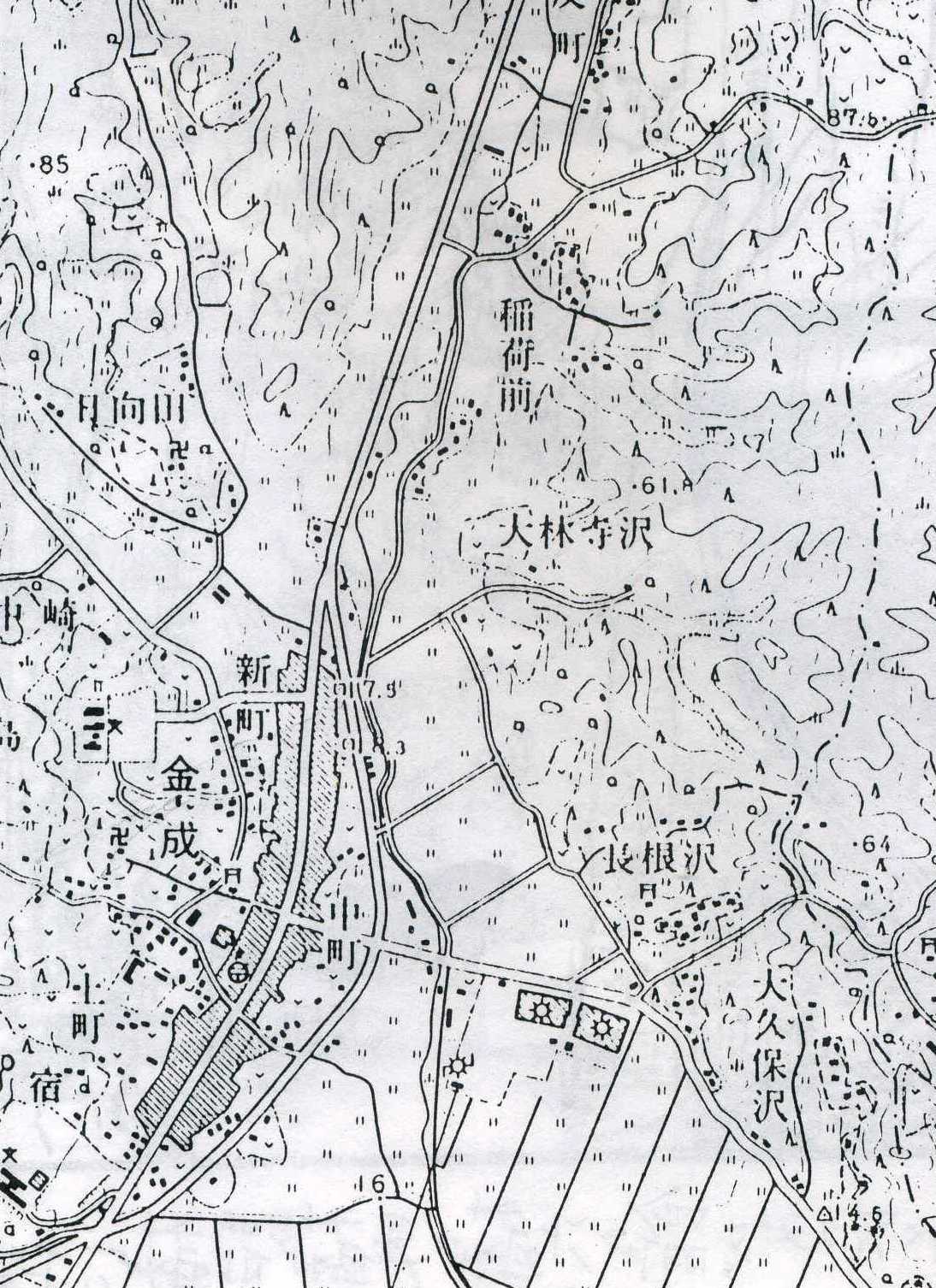

私たちは東館から金田八幡神社に向かいました。説明板に鎮守府将軍源頼義・義家親子が東征の陣場として金田城を築き、その鎮護のために金田八幡を勧請したとあります。版画の中に金田八幡の別当坊「清浄院」が見えます。ここにはもと、金売吉次の奉納した本尊大日如来がありましたが、中尊寺の申し入れにより運慶作武者像と交換したとのことです。前記した菅原論文を引用しておきましょう。「史実としての事蹟3件」の三番目です。2件は前述の「金鶏」・「釈迦如来立像」です。

昭和二十七年故菅原健氏(当時金成村教育長)と鈴木久氏が、当時の中尊寺執事長斎藤実幸氏を訪ね中尊寺子文書の一部を拝見したところ、当時別所坊のご本尊として安置されている「大日如来」座像は、金成東館の清浄院の本尊であったが、中尊寺の運慶作武者像と交換し変座されたものであるとの説明があったといわれる。それから、別所坊に赴き大日如来を参拝し、坊の庵主様にもこの大日如来は金成の東館に金売吉次が奉納した仏であるとの解説であったという。これからの課題として金鶏が発見され、藤太伝説が史実として返り咲きました。貞享2年に四代藩主綱村公が龍宝寺本尊として金成の福王寺から遷座しています。この釈迦如来はもと釈迦堂にあり、その釈迦堂が奥州街道夜盗坂首なし地蔵附近にあったという説が現在のところ有力です。なんとか夜盗坂をふくめて金鶏同様に釈迦堂跡の礎石か根固め石が発見されないかと思う事切なるものがあります。

高倉淳のホームページ